试论大学行为文化基本原理与逻辑结构

陈 明 ,陈 波 ,蔡晓珊

(1.嘉应学院 教育科学学院,广东 梅州 514015;2.绵阳职业技术学院,四川 绵阳 621000)

大学文化是大学的“灵魂”,它表征、彰显着一所大学的气质、品味与内涵。在大学由外延扩张向内涵发展转型的当下,可以预见,大学文化及其内涵发展的研究将会迎来新的机遇与繁荣。大学行为文化是大学文化的重要组成部分,在大学精神文化、制度文化、行为文化、生态文化、物质文化的链条中,行为文化居于中间的“枢纽”位置,起着承上启下的重要作用。就笔者目力所及,现有大学文化研究不可谓不多,但鲜有对其基本理论及其逻辑的论述,呈现出薄弱与零碎的状态。因此,将大学行为文化从内涵、理论、模式与结构等方面较为全面并具内在逻辑的阐明与呈现,有利于为进一步的研究提供一个较为系统的基础和框架。

一、大学行为文化的界定与内涵

概念是理论的基本元素,是构建理论大厦的基石,对大学行为文化概念的界定与内涵分析是开展相关研究的基础。关于大学行为文化概念的定义,主要有以下观点:大学行为文化是大学精神文化的外化,是大学主体的集体性活动[1];大学行为文化就是指大学活动文化,是大学精神的动态体现,也是大学价值观的折射[2];大学行为文化是大学主体的活动而展示出来的文化形态,是大学精神、价值观和办学理念的动态体现[3]。可以发现,现有研究虽然指出了大学行为文化的主体,但缺乏对主体的不同类别做进一步明确区分;虽然指出了行为文化是精神文化的“外化”与“折射”,但没有对其在整个文化链条中的与其他文化的位置与关系进行完整而又逻辑自洽的揭示,存在主体模糊和体系逻辑不完整的问题。笔者认为,所谓大学行为文化,就字面意义而言,就是通过大学主体的行为所承载和体现出来的文化。政府与社会是办学主体,教师是办学的主要依靠力量和大学领导与组织的服务对象,教师行为文化及基本原理及其文化逻辑结构是领导与组织行为的重要遵循与依据。学生是教师的服务对象,也是办学的成果或产品,学生行为-学风受教师行为-教风“以身作则”“身正为范”的深刻形塑。故本文“大学行为”主要是指教师的行为或行动表现。就概念体系的逻辑关系而言,大学行为文化处于大学文化五形态的中间环节,起着承上启下的“枢纽”作用;其主体是人及其群体,是文化的“活”的载体,是所有文化形态中最活跃最能动的因素。从这一意义来说,行为文化不只是精神文化外在体现的“外化”与“折射”,还是其他文化形态的“能动”与“活化”。因此,大学行为文化既是大学精神文化的折射与体现,也是制度文化直接规训下的结果与产物,同时,还受物质文化的支撑与保障,也受生态文化的陶冶与滋养。

行为文化是有关人的行动和实践的文化。大学行为文化的丰富内涵是有效培育行为文化的理念基础。马克思指出:“我们不光要有革命口号,还要有革命的行动”,“哲学只是解释世界,而问题是要改造世界”。大学文化建设要取得实效,成为一所真正具有“文化”的大学,就不光要有正确的思想、高尚的精神和先进的理念,更要有体现在每个大学人行为上的身体力行,在行动与实践中将精神、理念转化为巨大的物质力量和丰富的现实成果,并使真理、理念在实践中得到进一步检验、丰富和发展。康德指出,人始终是一切人类组织与活动的主体,也是其目的,而绝不是、也绝不容许是为达到其他任何“高尚”目的工具与手段。因此,教师的行为是立足点与出发点。个体和个性是人类社会的基本构成要素,人本身永远是人类的最高价值、目的和归宿,人是个体,这是以人为本的系统论判据[4]。

二、大学行为文化基本原理

行为是心理和精神的外在表现。马斯洛人的需要层次原理作为心理学和组织行为学基本原理,对大学行为文化的涵育与践行具有根本的指导作用,可以作为大学行为文化的基本原理及其内在逻辑依据。

(一)马斯洛需要层次基本原理及其逻辑依据

1.需要层次基本原理

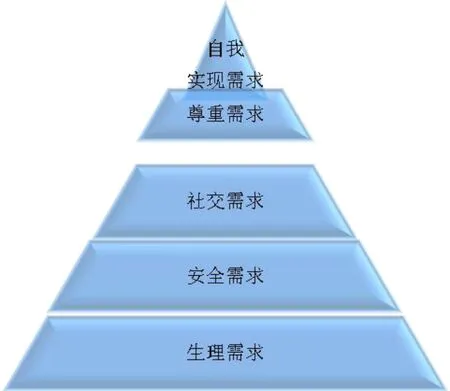

组织行为学是研究组织中个体的心理及其行为表现,从而对个体采用更好的保障、激励、预测和引导措施,以有效达成组织目标的科学[5]3。美国著名心理学家马斯洛的需求层次理论是组织行为学最重要的基础理论,也称需求——动机理论[5]218。如图1 所示:

图1 马斯洛需求层级金字塔模型

马斯洛所指的“动机”一词,并非一般意义上的“驱动人的内在力量”,而是特指人性中的善根。动机如同种子,在发芽与成长之前,种子之中已蕴藏了将来生长的一切内在潜力。人类的动机也是如此。因此,马斯洛的动机理论其实就是人格发展理论。马斯洛在其著作《动机与人格》中,将动机视为由多种不同性质的需求所组成,故而称为需要层次论(Need—Hierarchy Theory)。

马斯洛认为作为一个有机整体的人,其行为与活动的动力和需要是多种多样的,从低级到高级,包括生理需要、安全需要、归宿与爱的需要、自尊需要以及自我实现需要。在1970 年新版《动机与人格》中,马斯洛在自我实现需要之前补充了知的需要和美的需要,将5 个层次补充为7个层次。7 个层次的需要可分为两大类,较低的四个层次可称为基本需要,又可称之为匮乏性需要;较高的后三个层次需要可称之为成长需要[6]11。其中自我实现的需要是超越性的,它引导个体去追求真善美,并最终导向完美人格的塑造,“高峰体验”(Peak Experience)正是代表了个体最高层次的需要得到满足的最佳状态。马斯洛认为,“高峰体验”(Peak Experience)就是自我实现者时常会感受到极度的喜悦,体验到心醉神迷的美妙感受。这些美妙体验来自大自然,或音乐、或性生活等。高峰体验使个人的认知能力发生了显著变化,由缺失性认知发展到存在性认知,达到对存在价值的领悟和认识。自我的特性达到了相对完善的状态。在这一状态中,人们共享了自身最高程度的同一性[7]。马斯洛认为,组织中的个体,其本性是中性的、向善的。他主张完美人性的可实现性,是一种乐观主义的美学[6]。根据马斯洛的需要层次论,个人人格获得充分发展的理想境界是自我实现。自我实现就是人性本质的终极目的,也就是个人潜力得到充分发展。

2.需要层次原理的逻辑依据

马斯洛的需要层次原理是心理学和组织行为学基本原理,对社会的各类以人为主体的组织和系统,具有普遍指导性和较强解释力。需要层次原理作为大学行为文化的逻辑依据有如下两点:

(1)大学行为文化主体是教师。大学是一个以教师为主体、以知识为载体、以文化为灵魂和以资源为基础的复杂学术组织系统,其中教师无疑是最主要也是最重要的要素,也是积极和能动的要素。在所有属人组织中,人是第一位的,是第一要素。因此,大学行为文化建设必须明确“以人为本”“以教师的发展为本”的思想和理念,以保障好、服务好、发展好教师专业发展的根本利益为出发点和根本目的[8]55。

(2)教师外在行为是内在不同层次需要满足程度的外显。教师和科研人员既是负有传承发展科学文化的专业人员,也具有“人”的普遍性、一般性特征,教师的发展需要也高度切合和遵循马斯洛的人的需要层次的基本逻辑。因此,大学行为文化建设关键在于真正做到以人为本,满足和激发教师发展各层次需要,使教师行为文化的层次随着自身需要层次的满足而提升[8]61。

(二)麦格雷戈X 与Y 行为理论

一般认为,马斯洛的需求层级模型是关于人的需要、动机和相应行为的基础理论。基于马斯洛的需求层级模型,麦格雷戈(MacGregor)于1960 年提出了关于人性和工作中的行为的两个假设。他认为,管理者采用管理风格是其对人的态度以及对人性与行为的假设的函数。这两个假设建立在对人和工作极端的假设基础上,被称之为X 理论和Y 理论。X 理论假设代表了基于传统组织的胡萝卜加大棒的假设。它的假设是:一般人是懒惰的,并且对工作具有与生俱来的反感;如果组织要实现其目标,对大多数人必须强迫、控制、指挥并用惩罚威胁;一般人都避免承担责任,宁愿被指导、缺乏上进心并最看重安全性;激励只出现在生理和安全层面。X 理论的核心原则是通过集权的组织体系和行使权力进行指挥和控制。麦格雷戈质疑X 理论方法对于人性是否正确以及基于该理论管理实践的相关性。基于X 理论方法的假设,以及通过管理者职位和权力性质所行使的传统奖励和惩罚措施,有可能导致剥削或专制的管理风格。在X 理论的另一个极端是Y 理论,它代表了与当前研究结果一致的假设。Y 理论的中心原则是个人目标和组织目标的结合。它的假设是:对于大多数人,工作与娱乐或休息一样自然,在服务于他们所承诺的目标时人们可以进行自我指挥和自我控制,对目标的承诺是与他们的成就相关的汇报的函数。在适当条件下,普通工作者可以学习接受并寻求责任,解决问题的创造能力广泛地分布于人群之中,一般人的智力潜能仅仅得到了部分利用,与生理和安全一样,激励也发生在归宿、尊重、自我实现等层级。麦格雷戈表明,Y 理论方法是促使组织成员合作的最好途径[5]391。

总之,不论是马斯洛的需求层级模型还是麦格雷戈X 与Y 行为理论,我们从中发现,只有坚持“以人为本”的理念和原则要求,保障、满足、激励和引导人的不断增长与上升的高层次需要,才能使人的潜能和积极性得到最大的发挥与实现。

三、大学行为文化的逻辑结构及其意蕴

大学行为文化是大学文化不可或缺的重要组分,是大学文化完整逻辑链条中“承先启后”的环节和“具有能动性的”“活的”载体,处于大学文化逻辑结构的“中心”地位,对整个大学文化的构建和培育具有重要影响和价值。

首先,大学行为文化是对大学精神文化的“守望”与“诠释”。《辞海》对文化精神的定义是,“一群在生活方式、社会行为模式、尤其是价值观上所表现出来的感情特质和精神品质。体现了以群体相异于他群体的文化特色”[9]。精神文化是一种“形而上”的“高级”文化形态,在五类文化线性体系中处于最高层。“形而上”的精神文化对其他“形而中”及“形而下”的文化具有提升引领作用。在行为和物质层面,要把大学理念与精神转化为自觉的办学实践,形塑师生员工的行为和话语规范,从而实现大学理念与实践、思想与话语、精神与器物的有机融合。这样,一个大学精神才会完整地呈现出来并形成大学的核心竞争力[10]107。大学校园行为审美主体在校园中的学习、研究、生活、娱乐、体育活动以及其他各种相关的社会活动都依托于大学办学定位的校园环境文化的精神空间,这对高校师生的身心健康和全面成长有很大影响。同时,高校师生行为审美主体的行为沉淀而形成的氛围对环境的良性发展有正面作用,有助于形成好的教风、学风和校风[11]。

其次,大学行为文化是对大学制度文化的“践履”与“检验”。制度文化是一种由精神到物质、由理论到实践的中介文化。将理念落实到行为、将精神转化为物质从来不是“自动的”和“无条件的”,转化的条件就是需要适切的制度作为激励与保障。张卫良认为大学制度应“以人为本”,克服物化管理和工具主义、功利主义倾向,要激励人、尊重人、鼓舞人、爱护人去追求卓越和学术个性的张扬[10]109。大学是人才聚集之地,大学是人对人所进行的生产,投入的是人、生产过程是人、产品还是人。在大学里有一条基本生产准则就是“名师出高徒”。只有高水平、高素质的人才才能生产出高水平、高品质的“产品”。因此,以人为本,尊重人、关心人、爱护人,把人才当作组织最重要、最核心的资源来利用和开发,把人力资源的开发利用置于以人为目的理念之下,大学核心竞争力才能得到充分展示[10]166。另外,制度规范约束是否在大学主体承受范围内也需要通过行为文化来检验,若制度文化缺乏人性的关怀,大学内部就有可能出现抗议甚至集体罢工罢学行为,以此表示对制度的反对[3]107。

再次,大学行为文化是对大学生态文化的“映现”与“彰显”。生态文化是指人的生活环境文化,简称“生境”。生境(habitat)是指生态学中环境的概念,又称栖息地[12]。“大学是遗传与环境的产物”。马克思在《德意志意识形态》中谈到“人创造环境,环境也创造人”[13]。大学校园是教师的“保护区”、“象牙塔”和“栖息地”,大学的人文与自然生态环境是润泽、陶冶教师的心灵家园,正如海德格尔所言:“人,诗意地栖居”,这种诗意源于大学校园绿色和谐的自然与人文生态,内生于大学行为主体丰富深邃的学养与心灵,而外显于大学人优雅高尚的言行之中。荀子《劝学》中就有生态环境育人意识:“蓬生麻中,不扶自直;白沙在涅,与之俱黑。故君子居必择乡,游必就士,所以防邪僻而近中正也。”如果说过去局限于人类认识和发展水平的制约,校园环境生态文化经常被忽视,而今其地位越来越凸显,其不可替代的作用和意义日益显现[14]。

最后,大学行为文化是对大学物质文化的“活化”与“超越”。物质文化是精神文化的物化体现。精神、理念经由一定的制度规范的作用可转化为物质力量,物质基础经由人的主观能动性的利用、改造和提炼,也可以升华或结晶为精神产品。马丁·皮尔斯(Martin Pearce)认为,教育是无形的,而校园建筑能将这一无形的概念实体化。一所大学的宗旨可以通过建筑的形式得以传达,而这也正是不同的大学以其迥然相异的建筑风格展示自己的原因所在[15]。虽然,理论上任何一种怀旧风格的建筑都能产生复古效果,如源于希腊哲学的柱式建筑,源于罗马文明的拱劵式建筑,源于基督教文明的哥特式建筑,源于伊斯兰教文明的穹顶式建筑,源于佛教文明的庙宇式和塔式建筑等,但只有哥特式建筑被公认为最能恰如其分地烘托出时代的背景。德国古典美学家们几乎都有类似的说法,“建筑是凝固的音乐”,它是把建筑艺术视为音乐艺术的一种特殊表现形式,或者说,它是要求视觉艺术具有听觉艺术的效果,时间艺术要向空间艺术渗透,从而把两者联系起来,并且上升到艺术哲学的高度[16]。大学校训是大学理念的具体体现和外在形态,也是大学精神的集中体现,是对大学精神的浓缩和凝结,是大学精神的载体。大学校徽是一所大学的象征,是学校悠久历史和传统文化的浓缩,也是大学视觉形象识别系统的核心要索。它是一种空间的艺术造型,于无声处听有声。有明确视觉形象的校徽既是学校理念文化的重要载体,又可以是学校物质文化的重要形式。好的校徽既可以突出反映学校的精神理念,又可以点缀、美化学校的环境[17]。无论是富有历史感与艺术感的校园建筑,还是现代化的校园网络、设施和设备,以及承载大学精神与理念的校训与校徽,都会对大学行为主体的思想与行为产生润物无声的影响,提升其追求真善仁美的精神境界,并表现出终身崇尚追求将学术生活作为基本生活方式的“学术型”素养与行为特征。