张大命《阳春堂琴经》《阳春堂琴谱》古琴音乐美学思想探析

中央音乐学院/马安然

随着明代社会与商品经济的快速发展,明中期后琴人琴事日益丰富,琴谱刊刻之风兴起,新刊琴谱接连问世。万历年间,福建一带的琴乐逐渐兴盛、琴人云集。琴家张大命所编的两部琴书《阳春堂琴经》与《阳春堂琴谱》,将琴论、曲谱二者合璧,体量相较于大多数明代琴谱都更为庞大,内容相当丰富充实,蕴含丰富的琴乐美学思想。

关于张大命及其两部琴书著述,学界现有研究如赵春婷《明代琴谱集考》与许萍《存见明代闽派琴谱谱系研究》,二者均对张大命生平及《琴谱》的大致内容、版本情况进行了梳理。张梦石《<琴曲集成>中的明代琴歌研究——兼论明代的“琴歌派”》一文将张大命划分至明代中期“琴歌派”,并把杨抡的《真传正宗琴谱》与《琴谱》作为同一琴歌体系进行了比对。此外,日本学者鸟谷部辉彦《日藏明清古琴文献调查报告——<清湖琴谱>与两种<琴经>》一文,对《琴经》藏于日本的印本与《琴曲集成》中收录抄本的正文进行核对,认为抄本远离了印本,应以印本作为准确了解《琴经》的基础材料。彭力捷《明清琴谱集在日本江户时代的传播与接受》关注到日本琴谱对《琴谱》吸收与传播的问题。有鉴于此,本文将在张大命两部琴书及已有研究成果的基础上,对其著述与琴乐美学思想继续进行梳理与探究。

一、张大命及其琴书编著

(一)张大命其人

张大命,字宪翼,又字右衮,福建潭城(今福建建阳)人。文献中有关张大命的史料极少,生卒日与行迹均不详,仅知其于万历年间在世。博经史、娴音律、有文武才,曾编著《阳春堂琴经》《阳春堂琴谱》《骰谱》。于明万历四十四年(公元1617 年)考中武进士,关于其琴学渊源,由于史料记载有限,张大命师承于何人难以考证。鉴于其大多时间在建溪地区度过,且参与《琴经》与《琴谱》两书校阅工作的琴人多为闽中琴人,《琴曲集成》第一册“据本提要”推断其琴艺可能主要得自于福建家乡本地。此外,张大命早年曾于南京应试,到燕京与诸大方、王宇等人会见,一定程度上受到外地琴人,如京师名家沈音(沈太韶)等人的影响。

张大命之好琴在《琴经》《琴谱》两书自序中均有提及,自言“雅慕椅桐”“独以焦尾为啖痂之嗜矣”。董其昌曾于己酉年一日宦游闽中,相遇张大命前来请自己为其琴谱作序。序中,雅士相知、煮铭焚香间欣赏张氏鼓琴,使董其昌不禁深切感慨,给予相当高评价:“拂玉轸令一再鼓,听之若鸾凤和鸣。而手敏心闲音韵自叶,拊弦按节琴我俱忘。咄咄张生进乎技矣,虽伯牙挥手叔夜理徽,何以加兹……语曰善作者未必善鸣,善鸣者未必善作,兼之其张生乎?”⑥董其昌对张大命抚琴技艺的高度赞赏,一定程度上证明了张大命擅琴这一事实。

有关明代琴乐流派的情况,从明中叶琴人刘珠《丝桐篇》中可见一斑:“近世所习琴操有三:曰江、曰浙、曰闽。习闽操者百无一二,习江操者十或三、四,习浙操者十或六七。”当时的福建古琴虽然势力较小,但能与明代大宗的浙派,与一时之盛的江派两大派系并提,也表示出其影响力与重要性。至清代后期,福建浦城正式兴起了“闽派”,继而发展成为一重要流派。而张大命作为明中后期地道的闽地琴人,其琴艺与琴学积累,以及琴书著述均主要受益、长于福建本土,其所篡辑的琴谱是第一部也是唯一一部具有闽派渊源的琴谱。故两部琴书对此后闽派古琴的发展与传承应存在较为重要的影响,具有进一步研究的价值。

(二)《阳春堂琴经》《阳春堂琴谱》成书及版本

琴论专著《阳春堂琴经》与琴曲谱集《阳春堂琴谱》编纂于明万历年间,其发刊年代可能均在庚戌、辛亥(公元1610、1611 年)这两年中。其中《琴经》共分为四集十四卷,一至四卷为文集,五至八卷为行集,九至十卷为忠集,十一至十四卷为信集。《琴谱》共收录琴曲52首,分为正集与续集。正集分为四卷,共收琴曲42 首,续集中仅收录琴歌10首。《琴经》与《琴谱》两书后来曾被张大命同县的琴人沈国裕篡改了名称及原版行款,《阳春堂琴经》被改名为《太古正音琴经》,列入了沈氏重校的姓名,分集名称也被改为金、石、丝、竹四集,重新刊印出版。《阳春堂琴谱》的原版同样改名为《太古正音琴谱》,分集改为匏、土、革、木四集。

对于两部琴书的编辑缘起与过程,张大命在《琴谱》卷首“自序”中有较为详细的说明:

朝夕收古断纹及诸名家指法十余年,于此道业辑有《琴经》十四卷。因念琴之必需夫谱,犹车之不可废辕也,玄徽雅调固在神解,而入室升堂必由印证。第旧所传者沿流既久错谬殊多,鲁鱼亥豕固坊传之误,而杕杜金根复考校之讹,如波斯流归宿无地,不佞心甚痛之。故又不辞岁月之劳,爰纂为《琴谱》数卷,自宫商以至外调,或出自名公之指授,或出自名谱之删裁,稍加印定藏之笥中……

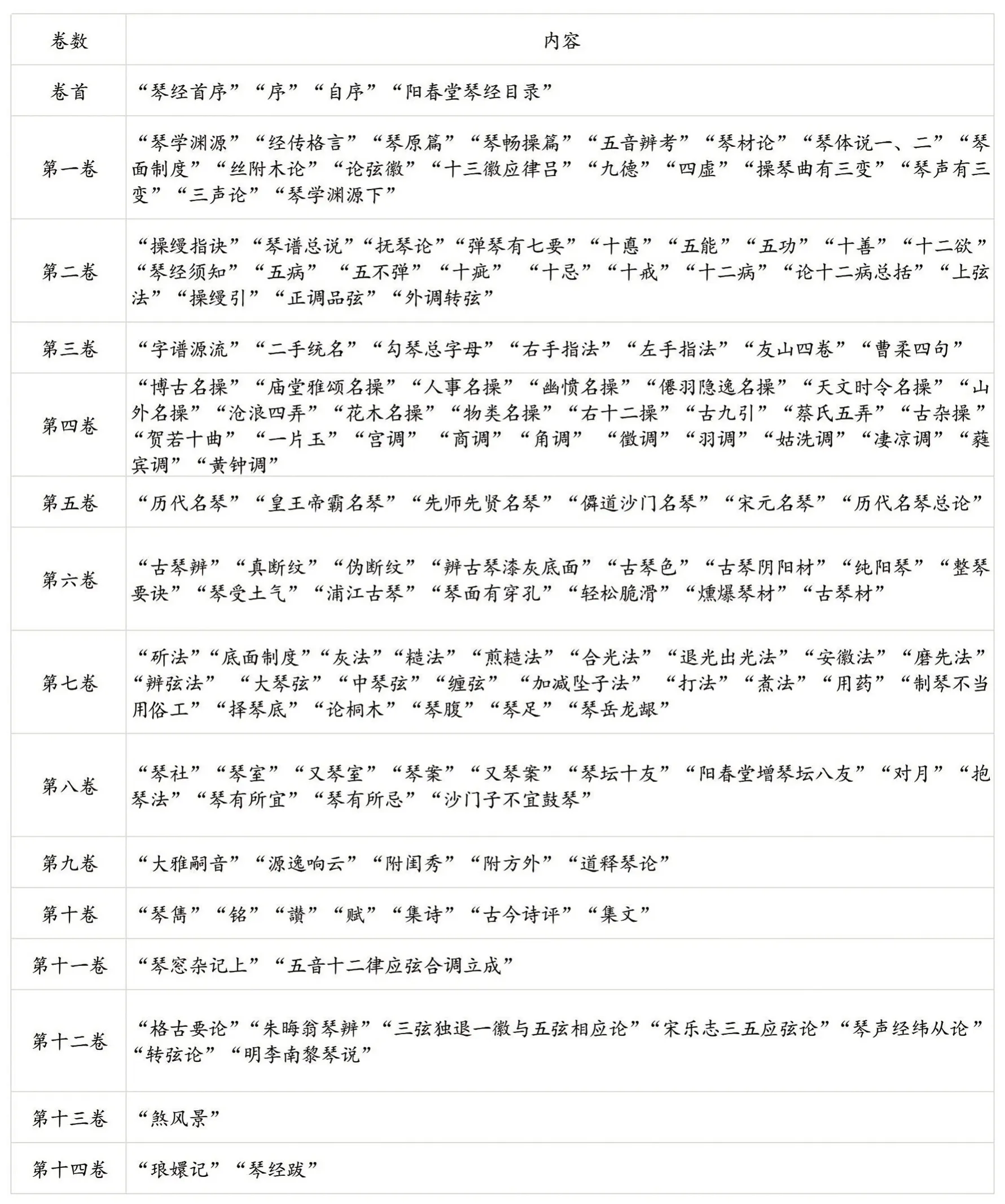

由此可知,编者历时十余年编纂《琴经》,又不辞岁月编纂《琴谱》。从表1可见,《琴经》作为一部琴论专书,收录了大量前代琴论与乐论、古琴斫制与具体实践法、古代曲操与名琴名称、琴诗文赋以及各类琴图等诸多方面的内容,种类全面且体量较大,包含许多珍贵琴学资料与琴乐美学思想,足见作者琴艺传习之尽心与态度之珍重。从表2 可见,《琴谱》的特点为纯器乐琴曲、琴歌兼有。总收录的52 首琴曲在前代琴谱中虽均有所见,但在编辑正集四卷时,作者却将从名家处所学得的琴曲与前代名曲中的歌词悉数删去,仅保留纯器乐的部分,而在续集中又收录了完整琴歌作品10 首,说明作者既具有与浙派、虞山派相同的“提倡纯器乐曲”的主张,又有个人的审美思想与见地。

表1 《阳春堂琴经》各卷具体内容

表2 《阳春堂琴谱》各卷具体内容

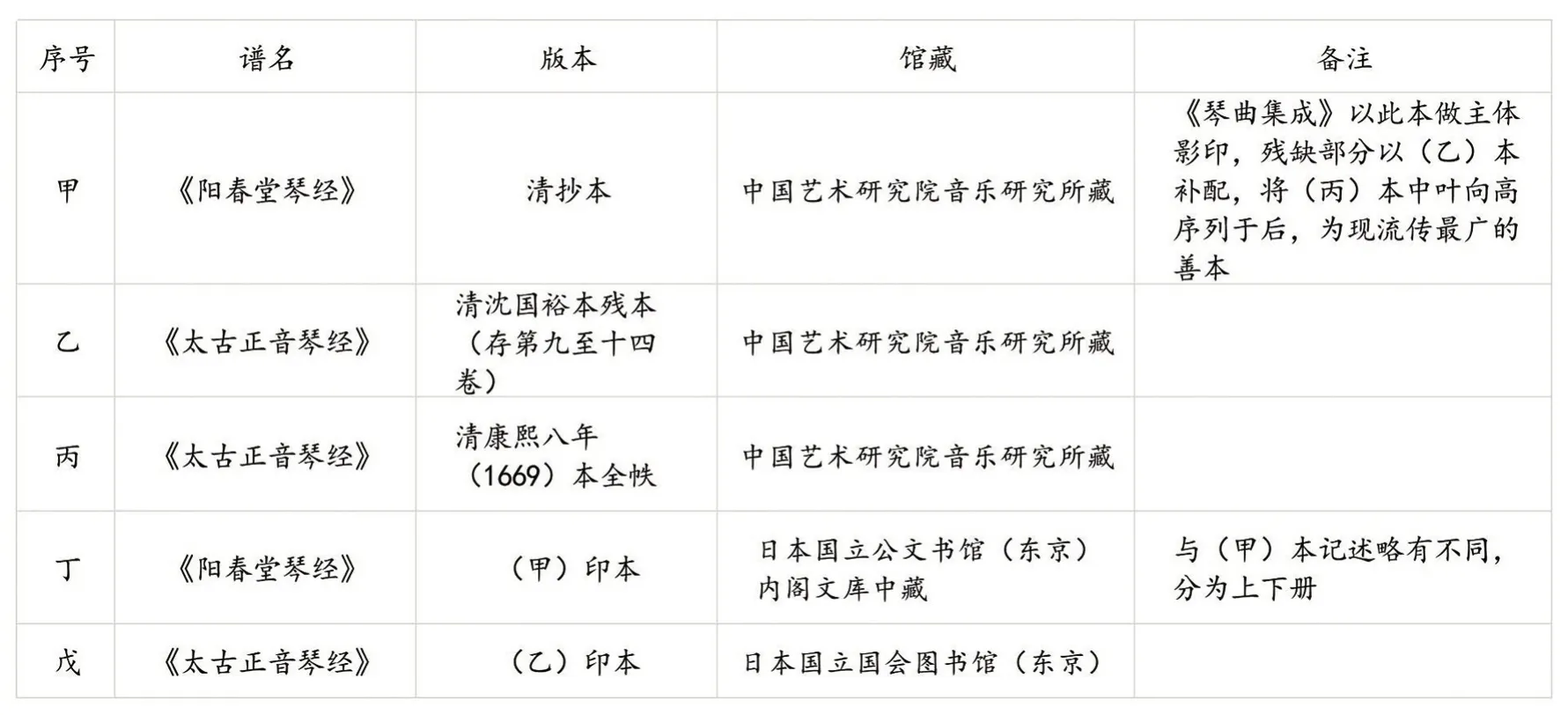

表3 《阳春堂琴经》版本情况

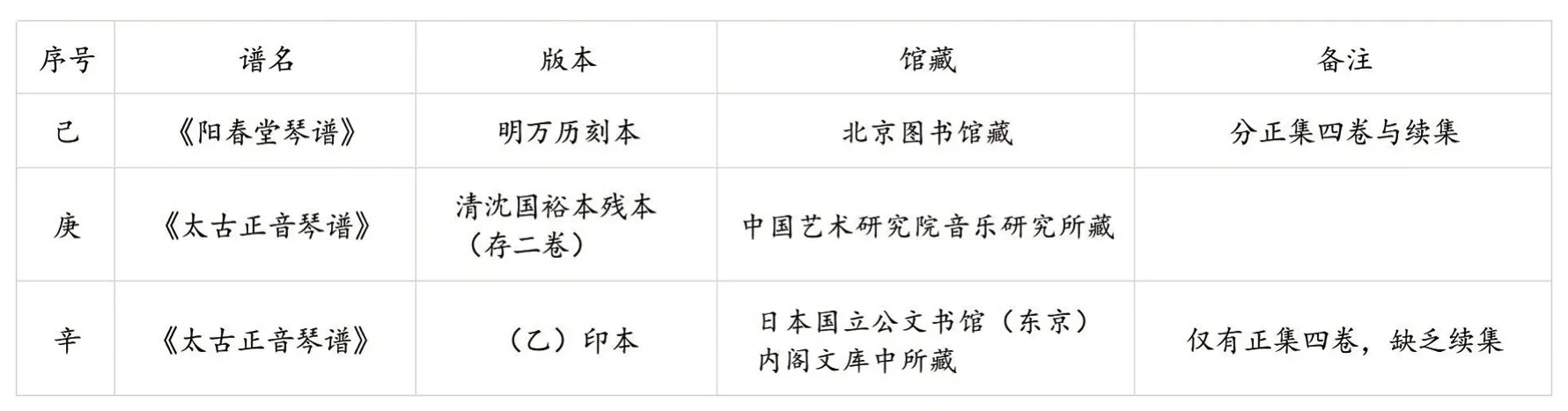

表4 《阳春堂琴谱》版本情况

《阳春堂琴经》的现存版本有5个,其中3个版本均为中国艺术研究院音乐研究所藏:(甲)《阳春堂琴经》的清代抄本,《琴曲集成》第七册即采用此种抄本作为善本,也是市面上流传最广的善本。(乙)《太古正音琴经》残本,仅存原书第九至第十四卷。(丙)《太古正音琴经》全帙,康熙八年(1669)的印本,与(甲)本的版式、文字几乎相同,仅个别处的文字稍有差异,《琴曲集成》所采用清抄本的残缺部分即用此本进行了补配。还有两种版本现藏于日本:(丁)国立公文书馆(东京)内阁文库中所藏《琴经》,相当于(甲)的印本。(戊)国立国会图书馆中所藏《琴经》,相当于(乙)印本。经过学者比对,发现国内所藏3 种版本的卷首序、自序与一、五、九、十一各卷卷首行款极不一致,个别页次的文字略有差异。而《琴曲集成》收录的抄本又与藏于日本的印本在内容上存在若干细微的差异。

《阳春堂琴谱》的现存版本有3 个:(己)《阳春堂琴谱》明万历刻本,分为正集四卷与续集,北京图书馆藏。(庚)《太古正音琴谱》残本,仅存原谱其中两卷,中国艺术研究院音乐研究所藏。(辛)日本国立国会图书馆所藏《太古正音琴谱》,相当于(乙)的印本,仅有正集四卷,缺乏续集。

二、张大命古琴音乐美学思想探析

(一)受儒、道、释多家思想影响

明代中后期,儒、释、道三教合流已显著形成一时之风气,这种思潮的影响首先体现在《琴经》对于前代经典乐论的辑录上。作为一代文人,张大命深受儒家思想影响,在《琴经》第一卷的首篇“经传格言”中,就将诸多古代经典中与琴相关的名论、事迹进行了整理列举。当中涉及诸多儒家经典,如《礼记》《周礼》《白虎通》《荀子》等,“琴学渊源下”中还分别对三皇五帝、忠臣名士与琴相关的事迹进行了简述。同时,书中也兼及道、佛经典,如《列子》《文始真经》《黄庭经》《南华经》与《佛说四十二章经》。

中晚明士人受动荡纷纭的衰世与隐逸思潮的影响较大,《琴经》中亦有此痕迹。如第九卷“源逸响云”一篇,其中广涉了自上古至近世中隐逸放达、以琴自娱的方家逸士与琴的轶闻趣事。明代后期,朝政荒怠,士心渐离,出世思想盛行,文人更趋向于追寻内心世界,归于释与道。张大命也深受二家思想影响,如在琴曲题材的选择上,所收录琴曲不仅有内含道家哲思的《神化引》《列子御风》,对于升仙情境、羽化体验无限畅想的《洞天春晓》《广寒游》《广寒秋》,倡导退隐不仕、逍遥山林的《渔歌》《樵歌》《山居吟》《乐极吟》琴歌《归去来辞》与《渔樵问答》等,还有万历二十年(1592)首次于琴谱《三教同声》中刊刻的佛教琴曲《释谈章》,这也是自该谱之后第一次有琴谱收录此曲。

值得一提的是,虽然自隋唐至宋,琴僧数量与日俱增,文献中对于琴僧、僧人琴派的相关事迹也多有记载与反映。然而,在很长一段时间里,佛门僧人却并不受到琴界欢迎,琴论中常因对僧人与胡夷音乐存在偏见,而出现对佛理的强烈排斥,甚至还有禁止僧人弹琴的思想言论。此类现象相当程度地导致了佛教思想在古琴美学领域的匮乏,与当时琴僧丰富琴乐活动的实际情况形成了鲜明对比。明清一些琴论中沿袭了此类排斥僧人的观点,琴人中也少有反对的声音。明中后期,社会环境与哲学思想开放的趋势愈加明显,这点同样体现在张大命的著述与观念中。张氏对于佛门琴人与佛理思想格外具有接纳、包容的态度,在思想层面表现出其敢于反前人之道而行之的一面。如《琴经·琴社》中反驳了前人“沙门子不宜鼓琴”的论断,为僧徒辟一席抚琴之地,认为“按雅调玄徽唯不宜于尘俗,而淄流衲子寔崇尚乎清高……是宜收之琴苑之中,岂可麾之门墙之外”。在《琴经·大雅嗣音·附方外》中又专设一篇,将僧人道士、世外仙人都归属于旁流,提出了“琴有正派亦有旁流”的思想,认为不可将其“摈为怪诞”,因而也在自己书中收录了诸多僧人与琴的相关逸事。在《道释琴论》中,张大命进一步指出:“盖琴道之普调也,广矣、大矣,可以廊庙可以丘园,用之方内方外,用之在世出世。”体现出作者广阔开放的琴道观与个人的胸怀智识,对于僧道、方外等不为主流琴界思想所接受的对象均做到了兼而并收之。

张大命的两部琴书虽以儒家正统琴道思想为基底,但在多卷中涉及道、佛典籍与思想,并关注到方外、僧道等此前在琴界中不受关注、欢迎的对象,甚至在多篇文章中反对固守与限制性的思想。对于一些传统主流的观念善于反思,敢于进行挑战,这些均体现出张大命兼收并蓄、包容开放的思想,以及较其他琴书更具生气的本色,在当时实属不易。

(二)重视音乐之道与道艺关系

有明一代走入后期,朝政紊乱,世道不古,士人难以施展个人抱负,实现报效之志。张大命身为武进士出身,同样是一位有相同心结的有志之士。在《琴谱·琴谱跋》中,杨容光作为其友,转引了张大命的一段慷慨之词:“丈夫子纵不能立德立功,亦当效立言者垂不朽,何甘与草木同腐,坐眎大雅寥寥耶?”身为琴师,抱儒士之志,使得张大命在著述中体现出明显崇古重道的音乐美学思想,而这种思想主要体现在对于音乐之道的重视。如《琴经·自序》中张大命就曾表露过对于大雅之乐与道的思慕之情:“宫商舛盭,遐哉雅道寥寥;律吕乖方,怅矣新声靡靡……居今思古,谁为空谷之音。”

张大命以辑书传道的方式践行着自己的理想,希望通过采辑由古圣先贤所发、与音乐、琴学源流相关的名言至理,使“大雅”的音乐艺术理念与精神得以在琴界后人中吸收与流传。如第一卷首篇“经传格言”中整理了大量先贤关于音乐之道与琴道的论说,整部《琴经》中还先后从《白虎通》《乐记》《琴史》《焚书》等典籍中摘取了重要的思想,并附以作者的阐发。《琴经》体量高达十四卷之多,所辑录的大量古代经典著述与思想占据很大比重。

曾有宋儒对《乐记》有所质疑,认为《乐记》对音乐之道与理方面涉及过多,而对于音乐的具体实践方法却疏于讲及。但张大命在《琴经·操缦指诀》中认为,至理早已由《乐记》这类经典所道出,琴人应做到究心自得,并将体悟出的音乐之道进一步应用于个人的琴乐研习与琴艺的提升当中。譬如对《乐记》当中提出的“人生而静,天之性也”“乐由中出,礼自外作。乐由中出,故静;礼自外作,故文。大乐必易,大礼必简”等思想,张大命剖析其义,认为“静故机闲,易故响逸,反故间心”,借还助嵇康《琴赋》中“器冷弦调,心闲手敏”“器和故响逸,张急故声清”等审美思想进行了阐释与解读,意欲提醒读者:琴艺提升必须经过由“有机”走向“忘机”而“无机”的过程。习琴正应通过不断实现这一过程的磨炼,从而抵达手音简静、器和弦调、手敏而心闲的状态层次。

正所谓“穷理以致其知,反躬以践其实”,张大命借古开今,并给出了自己理想中以道养艺的思想路径,以验证经书典籍的重要价值“虽不言丝桐而夔襄成旷之玄微,无胜语已,”表明乐道、琴道需要琴人更深入细致地品味与理解,方能得其中之珍味,进而再通过个人的运用,最终成就自身。

(三)重视琴乐之艺与心手关系

作为一位具有丰富琴乐实践经验与高度艺术追求的琴家,在崇古重道的同时,张大命对抚琴技艺方面并不偏废。他在《琴经·操缦指诀》中曾提出“有道不艺,则物虽形于心而不形于手”的观点。这一观点出自苏轼《书李伯时山庄图后》一文中对友人李公麟《山庄图》的赏析,苏轼曾借由自身的艺术实践经验,破析了优秀画家之所以对于所描绘对象拥有无需强记,便可使之生动活现的高超技艺,在于画家的主观意识“天机”能与画中百物所合,达到“其神与万物交,其智与百工通”的层次,因而足以“不强而自记”。“天机合于物”后,对于画家在创作阶段就提出了“有道有艺”的要求,即客观实践层面的技艺精妙。艺术创作者不停留于物“形于心”,还进一步使物“形于手”,即达到历代名家共同推举的“得心应手、心手相应”境界。艺术家在通过以意合物,并充分掌握艺术创作的客观规律后,通过磨炼自身技术逐渐做到灵活运用、得心应手、技进乎道,最终达到以艺入道、有道有艺的化境。

古人通过神话、诗歌、音乐、绘画体味人生,成就至高的哲学智慧、艺术精神与审美态度,是为中国文化一大特点,亦决定了中国人的生命精神必然延伸到艺术之中。《琴经》亦有此心。在第八至十三卷中,张大命别出心裁地收录了相当之多的文学作品,均与琴相关。如名家诗赋与其琴的铭、讃等。体量与意义之大、类别与美感之丰,在明代琴谱中实属少见。譬如在第八卷中,张大命不仅收录了明代高濂的《遵生八笺》其中关于“挂琴、琴匣、露下”等古人对于弹琴相关风雅物件、适宜环境等主题富于个人情性与文学性的篇章,在文旁还专门附上了若干句内容、意境与“对月”相同的古诗,如王维的“旧简拂尘看,鸣琴候月弹”、白居易的“鲜带松下风,抱琴池上月”。诸如此类对于“心手并重”这一理念的践行,不仅展现出古人丰美的艺术与生命之精神,也体现出张大命对于琴人主体之感性体验与审美之“心”的重视。

对于艺术创作、活动主体对艺术之美、感性审美之感受的重要性,张大命有深刻意识。他将琴乐演奏中的主体之“心”提升至重要地位,认为“己心”经由优秀文学艺术作品的感发与滋养后,进而益于实际演奏的“手”也就成为了可能。如第十卷“琴雋”中言:“古之君子左琴右书两者阙一不能歌之为言也……骚人墨客有琴铭有琴赋有琴诗有琴叙,铭名其德也,赋敷其义也,诗言其志也,叙序其事也。盖其人皆钧天在手,故言之亲切有味如此。”不仅因为文学性强的琴诗作品仅寥寥数语,便别有意趣情致,可供琴人读者进行美妙丰富联想、体味赏心。依张大命所见,名士能拥有妙手美音,与其能创作美文佳作,应存在着相互影响、相辅相成的关系。因此,增加对这类优质文学作品的关注,于琴人而言大有裨益。

另一方面,对前人习琴经验的总结,以及此前琴论中与“琴艺”相关的实践活动记述等各类内容,张大命也做了大量收集与摘录,并加以若干评述,这一点也是其“心手并重”思想的体现。《琴经》第一卷“审音定和”所收内容主要出自宋代田芝翁《太古遗音》,以及同代较早的袁均哲《新刊太音大全集》、李仁《太音传习》、萧鸾《杏庄太音补遗》、胡文焕《文会堂琴谱》等流传较广的琴论谱集。在第二卷中还对古琴活动中具体的演奏审美思想与要求等内容进行了详列。第三卷中主要对左右手指法介绍与演奏技巧进行了要求、提点。第六、七卷中涵盖了丰富详实的琴材与部件品类评选、具体斫制工序等内容。值得一提的是,《琴经》中还收集了较多前代琴谱中的琴图,包含了琴面、琴腹、琴背制度图、古琴式样图、左右手指法手势图及模拟自然景物图,相当全面。

正如“自序”中所言:“爰假数年,毕力猎群芳之圃;用鸠一部,矢心罗往喆之编。”整部《琴经》对于古琴相关实践内容的收录,可堪集前人琴谱之大成。如此之多的收录与展示,有助于读者对于琴器与琴乐,以至琴艺、音乐的形式与内涵获得更加深广的理解与领悟。以“手”实践层面的提升,引动“心”感悟层面的提升,能够自然而然作用于琴人自身鼓琴技艺的提高。

(四)辩证的琴歌取用思维

约在明代中期,“琴歌派”兴起,琴歌兴盛并已形成发展高峰。明代共刊刻琴谱40余部,其中全部为琴歌的就有8部,半数琴谱当中收录了琴歌作品。然而,琴界对于这种琴乐类型亦有不同声音。如传统浙派强调“去文以存勾剔”,以明代后期最具影响力的虞山琴派为首,对该时期的琴歌创作更是大为排斥。其代表人物严澂在《松弦馆琴谱·琴川谱汇序》中就曾以鲜明态度批评了当时“于琴曲中滥填文词”的风气,此类观点代表了琴歌在美学层面的另一派突出声音。一时间,提倡有词琴歌的“琴歌派”,与排斥有词琴歌并推崇纯器乐琴曲的“虞山派”交锋突出,而后者的影响力更大,“琴歌派”的发展因而大受打击,并于此后逐渐走向了衰落。

《琴谱》成书时间较《松弦馆琴谱》还略早数年,当中已明确提出不提倡琴歌而崇尚无词琴曲的思想。张大命自述曾历访名师、遍览名谱,得出琴曲艺术特质高“不在其歌词,而在无词的琴曲本身”的结论。所谓“琴之妙不尽在文而在声”,张氏认为琴歌作品大多创作水准与艺术价值较低。不过相较于“提倡有词琴歌”与“排斥有词琴歌、推重纯器乐琴曲”这种二分化的审美态度而言,张大命在琴谱正集收录四卷42 首纯器乐琴曲之余,还增加了一部续集,收入琴歌10 首。一方面仍然认可“古无词也,词则非古也”的观点,而另一方面则是认为有些琴曲实则“不得不有词”,附词可以辅助琴人进行理解,因此对两种琴曲采取了兼收并蓄的方式。

张大命对于琴歌的审美较为辩证且落于实际,不仅重视琴曲艺术水准的护持,还关注到琴人习曲时的具体问题,因而更具有指导意义。这部分思想集中于《琴经·琴窓杂记上》与《琴谱·续刻琴谱启蒙叙言》中。当时琴人借琴曲旋律填上歌文一类的作品,其表意与抒情的效果大都相当勉强,极易落入曲、文不能契合的牵强境地,因此音乐品鉴能力较高的人往往以琴曲为上。依张大命所见,“有声无辞其意趣高远可喜”,认为无词的琴曲更为贴近古曲的风神,意趣更加高远而值得习奏与欣赏。相反,有词的琴歌大多难以达到较高的艺术层次,反而容易产生胶柱鼓瑟、远离古风的弊病。在此观点的指导下,《琴谱》正集对无词琴曲进行择录时,将入选的琴歌作品,其明代早期或同时期琴谱中本身附带的歌词一并删去,仅保留了琴曲的部分。友人王宇在《琴谱·琴谱跋》中将这种举措评价为“删其词而存其音,浑合自然洋洋大雅矣”,⑲表明二人均认为这样处理琴曲,更易使其返还自身真实自然的最佳形态。

与前代相比,明中后期士人参禅入佛的规模、影响较大:“万历而后,禅风浸盛,士大夫无不谈禅。”张大命也受到这种思潮的影响,在对待配词琴曲作品时具有相当灵活的态度,认为有些琴歌“不得不有词”,原因在于“神悟之则词可删,象索之则词可载”,体现出一种接通“琴”“禅”的思想。关于蕴涵禅思的琴论,远可以溯之北宋名家成玉磵《琴论》中对“攻琴如参禅,岁月磨炼,瞥然醒悟”境界的肯定,近可以参见略早于张大命的李贽,将琴与禅结合参究,引南禅之顿悟说,提出“琴道之精进全在于一触之契”的独到见地。张大命同样强调琴人在习琴时应激发自身“神悟”的能力,以及琴人在实践中应发挥自身主观能动性的重要性。提倡琴人在习奏琴歌时,借助文词深入体悟琴曲的内涵意蕴,对于歌词的取用亦可以因己制宜,以是否有心得、领悟作为判断依据。

此外,琴歌文词所具有流利婉转、打动人心的优点,颇受张大命认可与重视。在参考了佛门僧人虽然“说则非法”,但仍“以说法而见法”的方式后,张大命也认为可以借歌文为筌蹄,使其成为初入门者较为便利理解琴乐的工具。然而有词一类、质量参差不等的琴曲,对于刚入门的琴人而言,在对照歌词初学的过程中又容易出现味同嚼蜡、不得要领的困境。基于对上述情况的观察思考,《琴谱》在续集中选取了10首质量较高的有词琴曲,收入谱中给琴人作为参考。

综观《琴谱》对于琴歌的审美思想与取用理念,张大命在推重纯器乐琴曲的同时,也不忘挑选优质琴歌作品,利用歌文助益琴人研习。对于琴乐传习、琴人入门与深入学习过程体察十分细致、虑细务实。

三、结语

明代后期,政治与社会、文人生存环境与方式等均经历剧变,哲学思想领域出现了陆朱思想的逐渐移位,心学流布天下,深入民间人心,个人自我意识受到更多重视,成为该时期思想文化活跃与思想观念形成转变的重要契机。虽然琴界正统思想较为稳固、不易动摇,但在当时时代的影响下,张大命在继承琴人传统思想的基础之上仍有所突破。

通过对张大命琴乐美学思想的研究,可以看出其中蕴含儒家音乐美学思想与当时浙派琴乐美学思想的影响,还兼及道、佛,且具有“道艺并举”“心手并重”的美学思想。在崇古重道的同时也较好地结合了其琴家身份,不仅重视实践经验与技艺培养,还注重琴人在感性体验与主观能动性方面的涵养与激发,对明代琴乐美学思想的研究具有一定的参考价值。