19 世纪西方对中医术语的翻译(1815—1866)

——以传教士编纂的英汉词典为中心

张智洋,郭 强

(广州中医药大学基础医学院,广州 510006)

19 世纪初,西方新教传教士来华,开启了中西医学第三次大规模交流时代。不同文明的交流,语言是亟须解决的问题,因此双语词典的编撰工作成为许多来华传教士的志业之一。传教士编纂的双语词典是近代医学术语翻译和创制的发端,近年来成为学界关注的焦点。现有的研究成果主要是对近代英汉双语词典翻译中医术语的个案研究,如余静斐考察了马礼逊的《英华字典》收录中医词语的数量,探讨其翻译策略及方法[1];孙琢探讨了合信的《医学英华字释》在近代中国医学术语创立过程中的开创性贡献及其影响[2];高永伟探讨了罗存德《英华字典》中科技术语(包括中医术语)的分布和翻译方法[3]等,但尚未有跨时段地考察多部词典翻译中医术语的研究成果。另外,传教士编纂的双语词典中的中医术语是近代西人认识中医的重要媒介,那么早期来华传教士对中医术语是如何理解的,他们的翻译是否准确,从综合性词典到专业的医学词典对中医术语的翻译有何变化?目前针对这些问题的研究还很薄弱。因此,本文以马礼逊编纂的第一部英汉双语词典为开端,考察之后50 年间传教士编撰的具有代表性的双语词典中翻译中医术语的方法、翻译策略及其演变,以及中医术语翻译对近代中医学发展产生的影响。

一、传教士双语词典编撰活动的兴起

1807 年,英国伦敦会传教士马礼逊(Robert Morrison)前来中国传教,伦敦会要求其掌握汉语并编纂一部较以前(主要为葡汉词典)更为全面、正确的汉语词典[4]。马礼逊不辱使命,成功编撰了中国历史上第一部英汉双语词典Dictionary of the Chinese Language(以下简称马礼逊《字典》),在1815—1825年间陆续出版。该词典由三部分组成:第一部分为《字典》,共3 卷;第二部分为《五车韵府》,共2 卷;第三部分为《英华字典》,共1 卷。其中第一、二部分为中译英,第三部分为英译中。马礼逊《字典》是来华新教传教士编撰英汉双语词典的开山之作,此后传教士编纂英汉双语词典的活动悄然兴起。由于马礼逊《字典》是学习中文的必备书籍,深受来华西人欢迎,很快便绝版。

1844 年,来华的美国传教士卫三畏(Samuel Wells Williams)参考马礼逊《字典》,编撰了《英华韵府历阶》[5](An English and Chinese Vocabulary in the Court Dialect),这是近代英汉双语词典编撰历史上的又一部重要著作。伦敦会的麦都思(Walter Henry Medhurst)在马礼逊《字典》的基础上,编纂了一部新的《英华字典》[6](English and Chinese Dictionary),分为上下两卷,1847—1848 年由上海墨海书馆出版,该字典增加了大量汉语典籍中的词汇以及日常口语词。伦敦会的合信(Benjamin Hobson)是专业英汉医学词典编纂的开拓者,为了方便读者理解其所编译的《西医五种》中的医学术语,配套编纂了医学词典《医学英华字释》[7](A Medical Vocabulary in English and Chinese),该书于1858 年在上海出版。德国礼贤会的传教士罗存德(Lobscheid Wilhelm)于1866—1869 年编撰了一部新的《英华字典》[8](English and Chinese Dictionary, with Punti and Mandarin Pronunciation),共4 卷,该词典收录了大量西方科技革命后的新词,是19 世纪英汉双语词典的集大成者。

上述5 种词典是自马礼逊编纂第一部英汉双语词典后50 年间传教士编撰的具有代表性的英汉双语词典,另有一些英汉语言手册如德万(Thomas T. Devan)的《中国语启蒙》和罗存德的《英华行箧便览》,因其专业性较弱,不在本文的考察范围之内。

二、传教士双语词典中医术语的翻译方法

传教士编纂的双语词典在翻译中医药名词术语方面,主要有直译法、意译法和音译法。采用最多的是直译法。如脏腑一词,马礼逊将其译为“abdominal viscera”或“viscera”[9]3;麦都思[6]v2-1377、卫三畏[5]319、罗存德[8]1930都将其译为“viscera”。对一些脏腑名称如心、肝、肾、肺、胃的翻译,也采用此法,译为heart、liver、kidneys、lungs、stomach。在翻译中药名称时传教士多采用直译法,一种是根据药源名称翻译,以英语中对应的药物来源品种翻译,如生栀子译为“gardenia”[9]185;一种是根据药物名称解释,如莱菔子译为“Chinese turnip radish seed”[1]13。意译法也采用较多。如三焦,马礼逊译为“three parts of a human body”[10]883,麦都思译为“three regions of the human body”[6]v2-1293。又如瘀血,上述传教士均采用意译法(表1)。

表1 不同传教士对“瘀血”的翻译

传教士在翻译一些西方没有的草药时也采用意译法。如16 世纪,从中国贩运至欧洲的土茯苓,1563 年葡萄牙医生奥尔塔(Garcia da Orta)的《印度香药谈》(Colóquios dos simples e drogas he cousas medicinais da Índia)对其进行过大篇幅探讨,称其名称为“Raiz da China”(拉丁文)[12],英语用China Root 表示,意为中国根,土茯苓被意译为“China root”的名称在那时便被使用开来。马礼逊[9]68、卫三畏[5]34,麦都思[6]v1-228、合信[7]60、罗存德[8]v1-374在翻译时都沿用此名称。

使用最少的是音译法,当希望保持中医术语原意或意思较难表达时,有些传教士采用此法。如马礼逊将补法翻译为“Poo”,认为“Poo is used medically for increasing, strengthening or stimulating”[9]v2-185,即“补法是为了提升、加强和刺激身体而采取的医疗方法”。又如将阴阳译作“Yin Yang”[10]1029,将荔枝翻译为“Li Chi”[5]166。

三、传教士双语词典中医术语的翻译策略及其演变

(一)早期多采用“异化”翻译策略

早期传教士编纂英汉词典往往以西方读者为中心,目的是为西人学习汉语服务[13]。因此他们致力于英汉词汇的语义对等,翻译时大多从中国典籍中寻找对应的词汇,如马礼逊[9]preface、麦都思[6]preface和卫三畏[5]preface编纂词典时都参考了《康熙字典》所收录的字词。为使西人了解中医知识和中医文化,传教士在翻译中医术语时多采用异化翻译策略。异化翻译理论(foreignizing translation)最早是由美国人劳伦斯·韦努蒂(Lawrence Venuti)于1995 年在其名著《译者的隐形——翻译史论》(The Translator’sInvisibility-A History of Translation)中提出的。所谓异化翻译就是“‘译者尽可能不去打扰作者,让读者向作者靠拢’。在翻译上就是迁就外来文化的语言特点,吸纳外语表达方式,要求译者向作者靠拢,采取相应于作者所使用的源语表达方式,来传达原文的内容,即以源语文化为归宿。使用异化策略的目的在于考虑民族文化的差异性、保存和反映异域民族特征和语言风格特色,为译文读者保留异国情调”[14]。在翻译中医术语时具体表现为:不管是在词汇的选择、编排还是译词的创制上,尽量遵守中医语境,体现出中国的文化背景。如“heart”一词,马礼逊将其译为“心”之外,考虑到中医学“藏象心”的内涵,还介绍心具有藏神、恶热等生理特性[9]203;卫三畏和罗存德将其译为“心”之外,还列举“方寸”[5]134“灵台”[8]947等中国传统对心的称谓。

(二)翻译逐渐疏离中医文化,渗透西方医学知识

19 世纪中叶后,随着西方医学在华传播的推进,在一些传教士编纂的词典中,出现了翻译逐渐疏离中医文化而渗透西方医学知识的现象。

首先,出现了中医术语义项减少的现象,对“痨”的翻译就是一个典型。《康熙字典》中“痨”的含义有三种:第一,毒,引用《说文解字》“朝鲜谓药毒曰痨”;第二,痛,即由毒虫叮咬而造成的疼痛;第三,指积劳消瘦[15]。马礼逊对“痨”的翻译亦有三种含义:第一种为“In the language of Korea,poisonous drugs are called Laou”,意为“在朝鲜语中,痨是一种毒药”;第二种为“Commonly used to denote, an emaciated figure arising from fatigue or long indisposition”,即“因疲劳或久病导致身体消瘦”;第三种为“They say, a cough becomes what they mean by Laou”,意为咳嗽变成痨[10]522,而咳嗽是肺痨的重要临床表现。同时,马礼逊也将“consumption”翻译为痨[9]86。在麦都思的《英华字典》中,与“痨”相关的词条有“consumption”[6]301“fatigue”[6]566“accumulated weariness”[6]1398和“poison”[6]976。马礼逊、麦都思对痨的翻译与《康熙字典》中对“痨”的第一、第三种解释相一致。卫三畏的词典中收录有“consumption”[5]47及“phthisis”[5]209,均翻译为痨病;罗存德的词典中亦收录此二词,翻译为“痨病、痨症、肺痨病、痨瘵”[8]484;合信仅收录“consumption”,译作“肺劳症”[7]34;更晚的卢公明(Justus Doolittle)编纂的《英华萃林韵府》(Vocabulary and Handbook of the Chinese Language)也仅收录“consumption”一词,译作“肺痨症”[16]95。由此看来,卫三畏、合信、罗存德以及卢公明对痨的翻译,都只限于肺痨这一义项,而没有翻译“痨”的其他含义,说明他们只倾向于用西医眼中的疾病来对译中国的病名“痨”。

其次,在这些词典中出现了一些传教士创制的医学术语,替代了原有的中医术语。如“cornea”(今译作角膜)一词,马礼逊和麦都思的词典未收录,卫三畏译为“眼外睛”[5]51,该名称为中医眼科常用术语,而合信将其译为“明角罩”[7]11,后来的罗存德[8]504、卢公明[16]v1-101,乃至商务印书馆1913 年出版的《英华新字典》都沿用了合信的译名[17],可见该名称得到广泛使用。又如“cataract”(今译作白内障),马礼逊[9]63、麦都思[6]205译为“瞕翳”,卫三畏译为“绿水灌瞳神”[5]29,这些译名都是传统中医术语,合信则译为“睛珠变质不明”[7]45,罗存德[8]334及卢公明[16]v1-63均采用合信的译名。卢公明更是直言在其编纂的《英华萃林韵府》中,所收录的解剖学和生理学名词全部摘自合信的《医学英华字释》[16]preface。

再次,在传教士的词典中开始出现了一些现代医学、化学等科技术语。如罗存德的《英华字典》中收录有“肝眼”(the Parenchyma of the Liver,即肝实质,该词合信《医学英华字释》未收录)[8]1121、“心炎”(inflammation of the heart)[8]1021、“大房水”(vitreous)[8]1932、“显微镜”(Microscope)[8]1174等非中医术语。罗存德为了引入化学元素,还进行了造字活动,在汉字部首“彳亍”(笔者按:“彳亍”对应西方的元素element)中间填入某些汉字从而造出新的汉字,比如创制出“”字对译“oⅹygen”(氧元素)[8]1271,创制出“”字对译chlorine(氯元素)[8]377。这种在旧有文字或词汇基础上进行的加工改造,有助于读者的理解和对新生事物的接受,这就是其所谓的“重抽旧绪,别出新诠”[8]preface。但总体来说,这类西医、化学等科技术语的数量占比不大,尽管传教士在翻译中医术语中对中医文化语境的遵守有所松动,在19世纪早期他们坚持的仍是“异化翻译”的策略。

四、传教士双语词典翻译中医术语存在的问题

对上述5 种英汉词典中中医术语的翻译情况进行爬梳对比,发现普遍存在以下两方面的问题。

(一)传教士对中医了解有限,导致术语翻译出现偏差

由于传教士们对中医的认识水平有限,常常无法清晰准确地翻译中医术语,有的错误显而易见。如将“heart”翻译成“中池”[9]203,中池是胆的异名而非指心;将“五脏六腑”误作“五腑六脏”(wu fu luh tzang)[8]487,将“肝藏魂”误作“肝藏魄”[8]947,诸如此类。尤其是那些涉及中医独有理论和概念的术语,在英语中没有现成对应的词汇,往往因为传教士理解不准确或追求与现有词汇的对应,而导致翻译不准确。如“经络”一词,在中医学中,经络是人体运行气血的通道,包括经脉和络脉两部分,其中纵行的干线称为经脉,由经脉分出网络全身各个部位的分支称为络脉[18]。如今普遍将“经络”翻译为“meridian”,但传教士对该词的翻译却五花八门(表2)。

表2 不同传教士对“经络”的翻译

由此可见,早期传教士均将西医的血管系统与中医的经络系统对应,这是认识的误区。又如对中医术语“筋”的认识和翻译。我国古人对于筋的解剖、生理认识很早,《素问·五脏生成》记载:“诸筋者,皆属于节。”[19]49《素问·痿论》记载:“宗筋主束骨而利机关也。”[19]169现今的中医筋伤学认为:“筋主要是指皮肤、皮下组织、肌肉、肌腱、筋膜、关节囊、韧带、腱鞘、滑囊、椎间盘、关节软骨盘、关节软骨、肢体血管和周围神经等软组织。筋的生理功能主要是起联系骨骼、组成关节、维持关节稳定和运动关节等作用。”[20]而在西方,“古代泰西医家,腱与神经、纤维束多不能分别”“在希波克拉提斯(Hippocrates)时代,神经、腱及脉管等三种,时有混合为一者”[21]。明清之际来华的耶稣会士将中医的“筋”多视为“神经”(nerve),如耶稣会士邓玉函(Johann Schreck)在《泰西人身说概》中将神经称为“细筋”,认为细筋的功效在于:“分布觉动之力,夫筋不觉不动,全赖灵魂之气力以觉动之。细筋中无空处,止有气而无血,故身体不能觉不能动者,因无气则无力也。是以人断筋时即失其动,或被压被缚四肢麻木如半死,盖气不相通尔,此亦细筋有气无力之明证。”[22]耶稣会士汤若望(Johann Adam Schall von Bell)的《主制群征》载:“筋之体,瓤其里,皮其表,类于脑,以为脑与周身连结之要约。即心与肝所发之脉络,亦肖其体,因以传本体之情于周身。盖心脑与肝三者,体有定限,必藉筋脉之势,乃克与身相维相贯,以殚厥职。不则,七尺之躯,彼二者何由营之卫之,使生养动觉,肢各效灵哉?”[23]19世纪来华的新教传教士也多沿袭耶稣会士的译名,马礼逊将“nerve”或“sinew”译为筋[9]292,卫三畏将“nerve”翻译为“筋”[5]188,麦都思将“nerve”翻译为“筋或筋节”[6]v2-876,罗存德翻译为“筋”和“觉动之筋”[8]1218,卢公明翻译为“脑气筋”[16]v1-323,然而他们的翻译都偏离了中医“筋”的概念。

对同一术语的翻译,也因为编纂者对中医认识程度的不同,而传递出多寡不一的信息。如对“liver”的翻译,卫三畏仅仅将“liver”译为“肝”[5]168,没有列举与肝相关的词条;马礼逊指出肝在中国被称为“木脏”[24],还列举了“肝藏魂”词条[10]308;麦都思列举了“肝气痛、肝藏魂”等词条[6]v2-799;罗存德列举的与肝相关的中医词条最多,有“肝属木、肝藏木、肝热、肝火、肝气证”等[8]1121,拓展了读者对中医学中“肝”的了解。

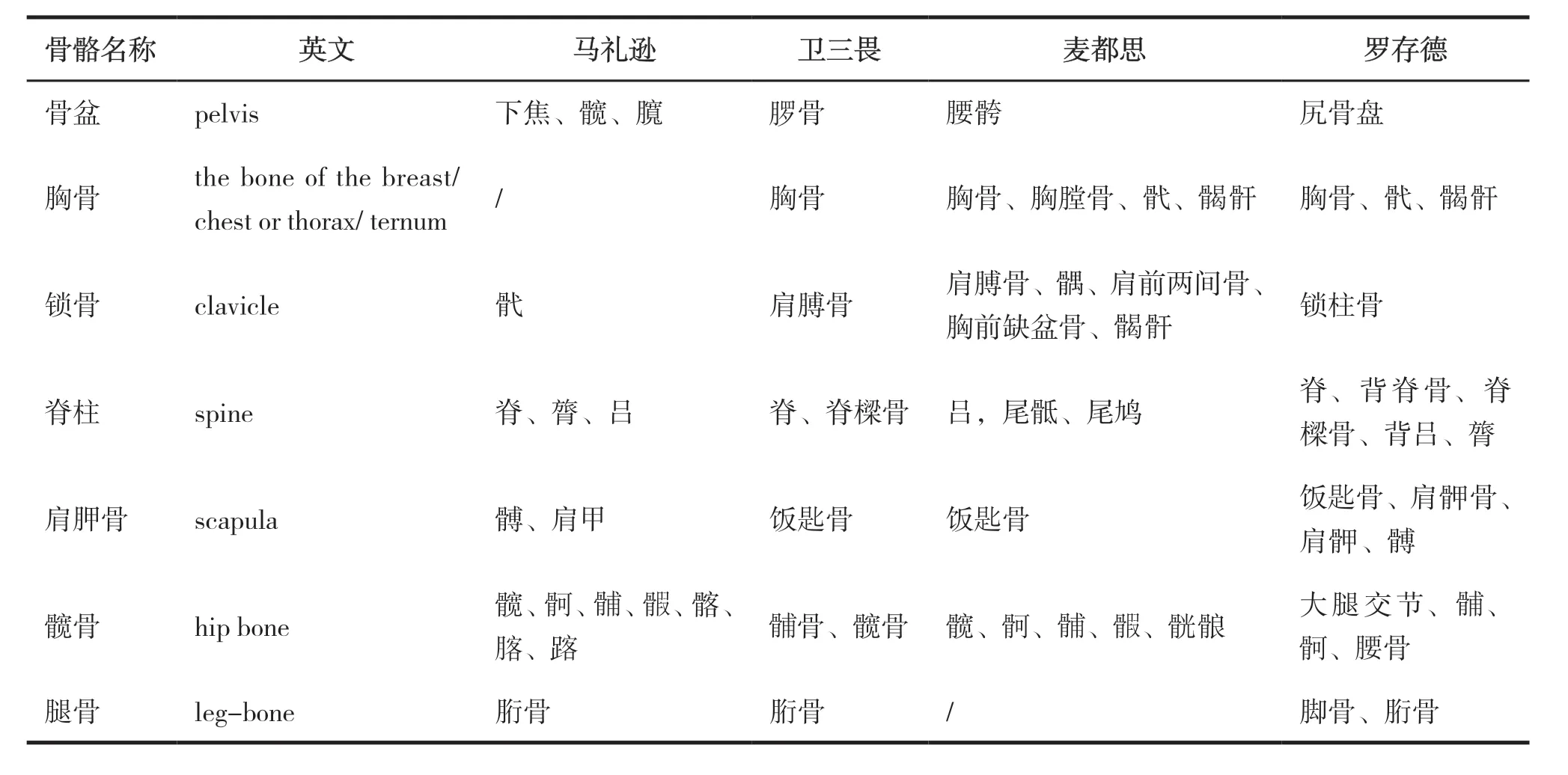

(二)翻译参考资料来源不一,导致名词翻译混乱

传教士们在翻译中医术语过程中,选择的参考资料各不相同,导致了中医术语翻译的混乱,尤以解剖学类名词翻译为突出。如传教士们对“spleen”的翻译,有的将其翻译为“脾”,有的则翻译为地方性用语“臁贴”“臁”,有的同时翻译为“脾”和“臁贴”。马礼逊将“spleen”翻译为“臁贴”[9]404,而将“脾”解释为“A part of the stomach; the internal tunic of the stomach; that which, as the Chinese conceive by its action, causes digestion”[10]649,义指“脾是胃的一部分,是胃的内膜,中国人认为通过它的活动,可以起到消化的作用”。卫三畏将“spleen”翻译为“猪的臁贴”[5]269。麦都思[6]1207、罗存德[8]1651均将“spleen”译为“脾”“臁”。又如同一块骨骼的译名有多种(表3),容易使人在学习时无法厘定名称和确定具体部位,从而发生误解。

表3 不同传教士骨骼名称翻译对照

19 世纪50 年代,传教士开始注意到这个问题,合信在翻译专业医学书籍《西医五种》时,认为“使用更加统一的命名法,是一项迫切需要”[25]。然而这种混乱情况一直延续到19 世纪末,在此期间传教士在中国出版了10 余种医学词典,但名词的翻译五花八门,一个名词往往有多个译名,这对西医的教学和传播非常不利。19 世纪90 年代,中国博医会成员英国长老会的高似兰(P. B. Cousland)开始推动医学名词术语统一翻译工作。在第一届中国博医会大会上,他和美北长老会嘉约翰(J. G. Kerr)等医师倡导成立了医学名词委员会(Terminology Committee),负责起草中文标准医学词汇,开始了医学名词统一的进程,并于1908 年出版了第一版An English-Chinese Lexicon of Medical Terms(《医学辞汇》),标志着医学名词翻译初步形成了统一标准。

五、早期传教士中医术语翻译对中医学产生的负面影响

虽然早期传教士在翻译中医术语时,极力寻找合适的对应词语,但由于对中医学知识认识的片面、错位乃至错误,往往不能准确翻译。另外,由于翻译时参考的资料不同,也常常导致习者对中医术语的理解产生歧义和造成混乱。这些都是早期传教士翻译中医术语较为普遍的现象,给西人了解中医造成了迷茫和障碍,不利于中医知识的传播。

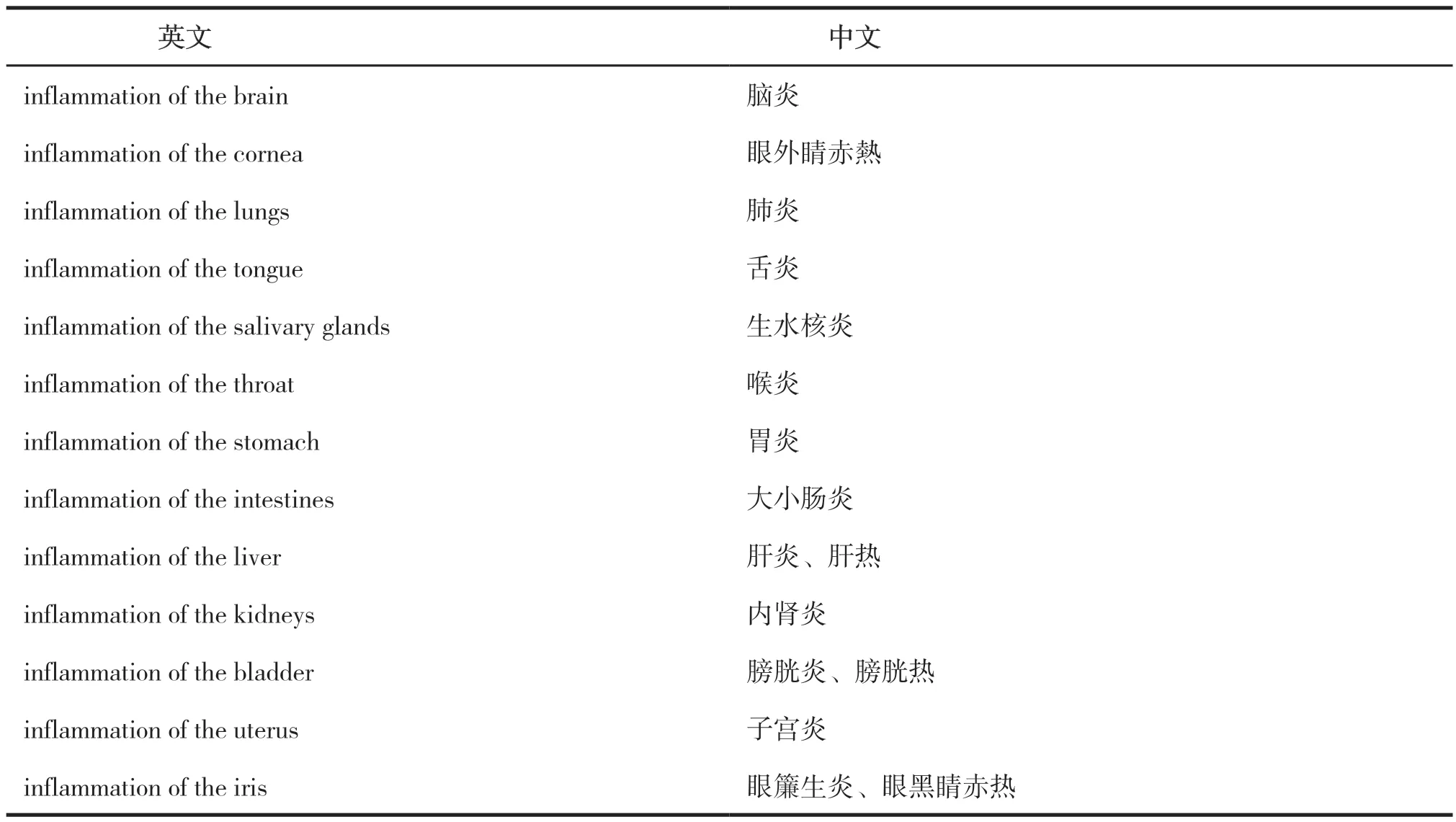

19 世纪中叶前后,传教士编纂的双语词典中出现了创译新词、渗透西方医学知识的现象。实际上,新词的创译从某种意义上可以说是对中医学知识的解构,而其后的广泛运用,更是挤压了中医文化的话语空间。在创译新词方面,合信尤其值得注意,他在编译西医书籍和编纂词典过程中认为,中国医书中的词语有一些“有名实不符”的,如绿水灌瞳神之类;有一些“有其名实无其病”的,如气淋、五轮八廓之类;有一些“以证状为病名”的,如不管炎证之热、热证之热概称为热等[26]例言1,均用其创制的西医术语进行了替代。以炎症(inflammation)一词的创译为例,马礼逊《字典》未收录“inflammation”一词,卫三畏将“inflammation”译为“热”[5]150,麦都思译为“火气”“㸊”“㿎㾙”[6]v2-729等不同名称。《广韵·泰韵》:“㸊,火之毒。”[27]“㿎㾙”也作“㿎脪”,《集韵·问韵》:“㿎,㿎㾙,热肿也”。[28]可以说这些解释涉及现在所说的炎症的主要临床表现,即红、肿、热等。合信的助手管嗣复将“inflammation”音译为“炎法美顺”,缩略为“炎症”,可谓音义兼得,因为“炎”字亦与火、热有关,《说文·炎部》:“炎,火光上也,从重火。”[29]《玉篇·炎部》:“炎,热也。”[30]合信将“inflammation”译为“炎”,之后罗存德继承之,他将“inflammation”译为“热、火、炎”,并广泛运用(表4)。

表4 罗存德对“inflammation”的使用

卢公明在翻译“inflammation”相关词条时,亦广泛使用“炎”这一名称(表5)[16]v1-256。

表5 卢公明对“inflammation”的使用

由此可见,从卫三畏、麦都思、合信、罗存德到卢公明,“inflammation”的译名完成了从“热、火”到“炎”的转变,将“inflammation”翻译为“炎”的做法一直延续至今。但是我们不能忽略合信对炎症的解释:“若身体间,一处不安,其处血运流更急,微丝管发大,血内之轮,迭聚而至,愈聚愈多,遂壅塞于管径之内,此管被停血所逼,血内明汁肉丝等物,渗出管外,积聚肉中,其肉渐红渐肿,渐觉热痛,名曰炎症。”[26]8他认为炎症是有渗出的,这就存在一个问题,中医学中的热证和火证并不是都有渗出,如虚热就不一定有血管组织液的炎性渗出,因此炎症不能指代中医学中所有的热证和火证,而且将中医学中的热、火、肿等一概用“炎”来表示,掩盖了中医学中“热、火到毒”的证候演进。可以说合信的创译,不管是炎症还是上文提到的明角罩、睛珠变质不明等基本是从西医的角度出发,无视中医解剖概念、疾病与证候的关系以及中医基础理论,无异于解构了中医学知识体系,但他的这些做法被后来的传教士接受,其创译的新词得到广泛使用,逐渐改变了中国人习以为常的中医思维,从而服从于西医的叙事方式。

19 世纪上半叶,来华传教士编纂的英汉双语词典增进了近代中西医学间的交流,使西方世界从中医术语层面了解和认识中医学知识。但由于这些早期来华的新教传教士自身对中医理论体系认识深浅不一,往往造成术语翻译不恰当、不准确,致使中医学知识通过这一媒介向西方传播的实际效果并不理想。在中国两次鸦片战争失败后,传教士们急于在华传播西方文化和科技知识,这些英汉词典对中医词语的翻译出现了西化趋向,这在一定程度上为一些传教士,如合信等希望用西医取代中医的所谓“理想”奠定了前期的语言文字基础,也成为后来中医话语日渐式微的原因之一,同时揭示了近代中西医语言译介交流经历了相互调适和话语权力消长的过程。此外,近代西人对中医术语的翻译为当今的中医英译提供了很好的启示,那就是不能抛开中医自身的理论体系和文化语境而完全用西医的视角和思维进行翻译,既要全面准确把握中医术语的语义,也要了解其使用的场景。