论错误通知的法律规制

摘" " 要:实践中关于规制错误通知行为的请求权基础呈现同案不同判的现象,大体分为适用反不正当竞争法商业诋毁条款、反法一般条款、民法侵权规范、电子商务法错误通知条款四类。商业诋毁条款无法作为规制错误通知的请求权基础,因通知行为不符合商业诋毁的“传播”要件,亦不宜将下架、删除等损害结果的公开视为传播。《反不正当竞争法》一般条款要求“违反公认的商业道德”要件,仅适用于规制恶意的错误通知。民法侵权规范适于规制全类型的错误通知行为,且与竞争法规范在恶意通知范畴内构成竞合。《电子商务法》错误通知条款因缺少相应的罚则条款而无法作为单独的请求权基础,其价值在于规定电商领域对恶意通知的惩罚性赔偿。

关键词:错误通知;请求权基础;商业诋毁;恶意通知;通知-必要措施

中图分类号: DF 414" " " " " " 文献标志码: A" " " " " 文章编号:2096-9783(2024)06⁃0054⁃11

错误通知是我国“通知—必要措施”制度在发展的过程中产生的较为显著的问题之一,对被通知人的合法利益以及网络平台的正常秩序均造成了损害1。对于错误通知纠纷,目前形式上可供引用的请求权基础共四种:一是侵权条款,即《中华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)第一千一百九十五条第三款“权利人因错误通知造成网络用户或者网络服务提供者损害的,应当承担侵权责任”以及原《中华人民共和国侵权责任法》(以下简称《侵权责任法》)第六条第一款“行为人因过错侵害他人民事权益,应当承担侵权责任。”该类统称为民法侵权规范。二是《中华人民共和国反不正当竞争法》(以下简称《反不正当竞争法》)商业诋毁条款,即“经营者不得编造、传播虚假信息或者误导性信息,损害竞争对手的商业信誉、商品声誉。”三是《反不正当竞争法》第二条规定的一般条款,即“经营者在生产经营活动中,违反本法规定,扰乱市场竞争秩序,损害其他经营者或者消费者的合法权益的行为。”四是《中华人民共和国电子商务法》(以下简称《电子商务法》)第四十二条第三款,即“因通知错误造成平台内经营者损害的,依法承担民事责任。恶意发出错误通知,造成平台内经营者损失的,加倍承担赔偿责任。”

现有文献关于错误通知规制问题的研究,大多注重对错误通知行为构成要件进行剖析,或将错误通知的治理诉诸于司法和平台自治机制的完善。诸如归责原则、“恶意”的认定等构成要件的研究对于错误通知的司法认定具有重要意义[1⁃2],但其并没有解决错误通知行为的法律定性,即“应以何种法律规范来规制错误通知”这一前置性问题,亦没有关注不同的法律规范中构成要件所存在的差异。而关于反向行为保全机制等司法机制、投诉分层等平台自治机制的探索[3-4],从长远来看,固然能为错误通知的规制提供裨益,但其无法对已发生的错误通知行为进行惩治,亦难以对已产生的损害提供法律救济。鉴于现有研究的关注度不足,关于被通知人应以何种请求权基础救济其利益、前述所列的各项法律规范之间的逻辑关系的问题研究,有其理论价值和现实意义。

关于错误通知的行为定性,少数意见认为错误通知本质上属于一般民事侵权行为[5];还有少数意见认为《反不正当竞争法》中尚不存在关于滥用通知规则的具体规定,只能期待依据《反不正当竞争法》一般条款的规制[6]。而多数意见认为恶意的错误通知满足商业诋毁行为的构成要件,应以《反不正当竞争法》商业诋毁条款进行规制2[7]。持此观点的学者指出:现有的司法实践中应改变向民法侵权规范或反不正当竞争法一般条款逃逸的趋势,更多地适用商业诋毁这一具体的条款进行认定[8]。此外,还有学者关注了各项法律规范之间的适用关系问题,指出基于“特别法优于一般法”的原则,《反不正当竞争法》提供了较为具体的规制路径而应优先适用,《电子商务法》和《民法典》作为一般规则仅提供补充保护[8]。然而反对意见指出,针对错误通知应提起一般民事侵权之诉,而针对恶意通知则构成不正当竞争之诉与一般民事侵权之诉的竞合3。

由于可适用于错误通知纠纷的各项法律规范彼此之间的逻辑关系不明确,加之学界对于各项请求权基础的可适用性研究不足,导致目前司法实践对于错误通知纠纷的请求权基础问题莫衷一是。在下述本文搜集到的案例中,涉及的纠纷大致相同,皆为一方出于恶意或过失向互联网平台发送了侵权通知,导致另一方因被采取下架、删除等措施而遭受损失,由此发生纠纷。值得注意的是,尽管这些纠纷中的被诉行为大致相同,但在请求权基础及判决所依据的法律规范方面却大相径庭,因此错误通知纠纷的请求权基础问题亟待厘清。本文拟在对相关司法案例归纳总结的基础上,针对性地分析各项请求权基础的可适用性问题,厘清各项法律规范间的逻辑关系,以期为司法实践提供有益参考。

一、司法案例的类型化归纳

本文以北大法宝网(https://www.pkulaw.com/)的司法案例库作为检索对象,通过以下方式进行检索:(1) 以同句4字内包含“错误”和“通知”并且全文包含“网”或“平台”为条件进行检索4;(2) 将第1步中的“错误”替换为“恶意”,保持其他条件不变进行检索;(3) 将第1步中的“通知”替换为“投诉”,保持其他条件不变进行检索5;(4) 将第1步中的“错误”和“通知”分别替换为“恶意”和“投诉”,保持其他条件不变进行检索。经筛选,共获得符合本文研究对象的案例32例。

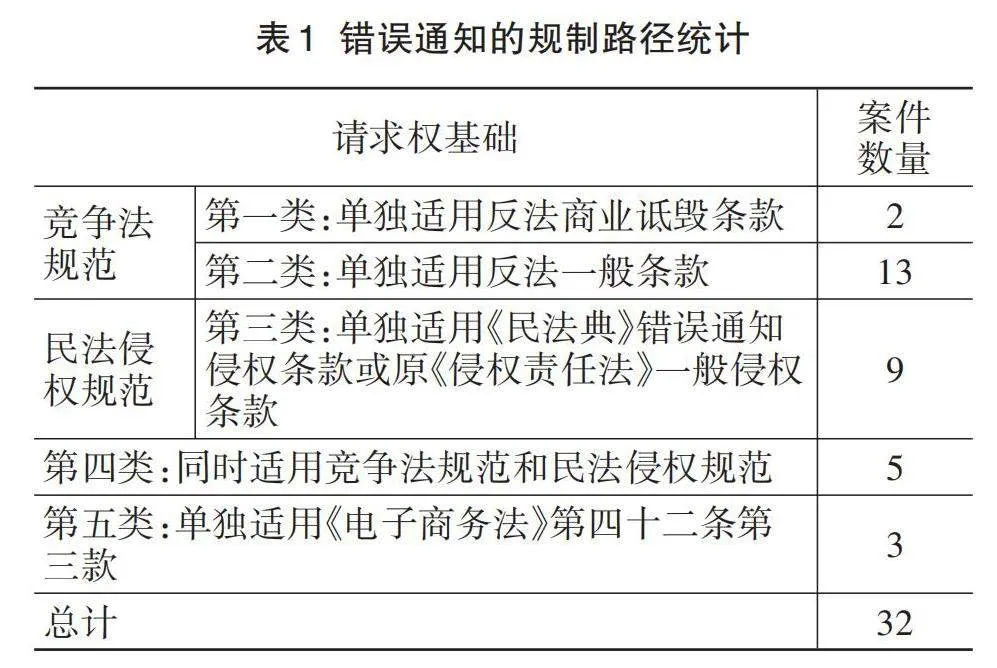

如表1所示,本文以请求权基础的适用为分类依据,将上述案例分为五类。

第一类案例单独适用《反不正当竞争法》商业诋毁条款来规制错误通知,此类案例共2例。例如,在“捷客斯(上海)贸易有限公司与亿能仕(大连)科技有限公司商业诋毁纠纷案”中,被告在未经调查核实的情况下擅自以售假为由在淘宝平台对被告发起投诉,法院认为该行为构成商业诋毁6。相反,第二类案例没有适用反法商业诋毁条款,而是单独适用《反不正当竞争法》第二条规定的一般条款,此类案例占据多数,共13例。例如,在“江门市植保销售有限公司、沂南县邦得农资有限公司不正当竞争纠纷案”中,法院指出被告的恶意投诉行为未落入《反不正当竞争法》特别规定的调整范畴,应适用一般条款对被控不正当竞争行为予以评价7。

第一类和第二类案例反映了竞争法规范内部的一般条款与商业诋毁条款之争。根据最高人民法院的司法解释文件,凡属反不正当竞争法已有具体条款规定的行为领域,只能依照具体条款规制同类不正当竞争行为,原则上不宜再适用一般条款扩张适用范围8。可见如果错误通知纠纷落入了商业诋毁的范围,则原则上应当以商业诋毁条款来规制错误通知,而不应再向一般条款逃逸。由此,有必要首先厘清商业诋毁条款的可适用性,若商业诋毁条款不适合作为错误通知纠纷的规制依据,则需要对《反不正当竞争法》一般条款的可适用性和适用范围进行探讨。

第三类案例则以民法侵权规范(包括《民法典》第一千一百九十五条第三款和原《侵权责任法》第六条)来规制错误通知,此类案例共9例。例如,在“上海飞科电器股份有限公司、王某侵权责任纠纷案”中,法院从一般侵权四要件角度进行认定,认为被告满足侵权行为、过错、损害结果和因果关系的要件而构成侵权9。而第四类案例则是同时引用了民法侵权规范和竞争法规范。例如,在“巴州网众网络科技有限公司、额敏县新大同创生物工程有限责任公司等商业诋毁纠纷案”中,法院在判决被告行为构成《反不正当竞争法》规定的商业诋毁行为的基础上,同时引用了《民法典》第一百七十九条即民事责任条款,判令被告承担除损害赔偿责任外的其他民事责任10,类似案例共5例。

第三类和第四类案例反映出民法侵权规范和竞争法规范之间的适用关系问题。在私权领域,民法是基本法,而竞争法是特别法。在具体的法律适用中,反不正当竞争法有明确规定的,应当优先适用反不正当竞争法;反不正当竞争法没有规定时才适用民法的规定11。可见,在错误通知纠纷中,竞争法规范与民法侵权规范之间是否有各自的适用范围、是否应优先适用竞争法规范的问题有待澄清。

第五类案例则单独适用《电子商务法》第四十二条第三款来规制电子商务平台中发生的错误通知,共3例。例如,在“泉州某工艺有限公司与万某、浙江某网络有限公司确认不侵害专利权纠纷案”中,法院认为被告行为构成《电子商务法》第四十二条第三款规定的错误通知,并依据《民法典》第一百七十九条确定了被告应承担的民事责任。此类案例表明,除适用竞争法规范和民法侵权规范外,部分法院单独适用《电子商务法》规制电商平台中发生的错误通知纠纷。由此引发的问题是:《电子商务法》作为电子商务领域的特别法,是否可以作为独立的请求权基础用以规制错误通知?如何处理《电子商务法》第四十二条第三款与其他请求权基础体系的关系?

本文将以司法实践中呈现出的上述争议问题为脉络,重点分析各项请求权基础的可适用性以及彼此之间的适用关系,从而对错误通知行为的法律规制问题进行阐释。

二、错误通知不构成商业诋毁行为

司法实践曾就商业诋毁条款对于错误通知纠纷的可适用性问题产生过针锋相对的分歧观点。有法院认为:投诉、申诉信息的浏览受众仅限于平台、投诉方、被投诉方三者之间,信息上传、发布范围及受众具有局限性,不构成“传播”的行为方式,不属于商业诋毁行为12。而另一法院则认为,平台对被投诉人错误采取了如删除、下架商品链接等措施后,会切断公众接触涉案内容的通道,此种对公众产生的影响满足了“传播”要件13。而在学界,主流观点对商业诋毁条款的适用持支持态度,认为在错误通知行为满足商业诋毁的构成要件的情况下,司法实践不应向民法侵权条款和反法一般条款逃逸[8]。

本文认为,错误通知不属于商业诋毁行为,不宜在商业诋毁关系中处理。错误通知所产生的误导性信息包含通知的内容本身,即错误的侵权主张和因通知所导致的损害结果,也就是平台对被通知人采取措施的两方面。通知的内容具有非公开性,其传播范围仅限于通知人、平台和被通知人三者,与商业诋毁“公开性传播”的行为要素不符。通知所造成的删除、下架等“损害结果”虽能为公众所接触,但若笼统地将其认定为一种误导性信息的公开传播,将违反《反不正当竞争法》以行为为中心的规制理念并损害法律适用的确定性。具体分析如下:

(一)错误通知不满足商业诋毁行为的“传播”要件

首先,《反不正当竞争法》商业诋毁条款中“经营者不得编造、传播虚假信息或者误导性信息”的表述规定了“编造、传播”两项并存的行为要件,其中“传播”行为是核心的行为要件。根据立法者的解释说明,虚假信息或者误导性信息要对竞争产生影响,必须经过“传播”。既编造又传播的,可能构成商业诋毁;未编造只传播的,也可能构成商业诋毁;但仅编造虚假信息而未传播的,一般不会对市场竞争造成影响,不构成商业诋毁[9]。从目的解释的角度而言,商业诋毁条款的立法目的在于遏制误导性信息传播对市场竞争产生的影响。信息本身并不能影响竞争,其只能通过适当的传播并对交易相对人的选择起到影响,才能发挥“误导”的作用。因此商业诋毁的行为要件中必然蕴含了“传播”的要求,只有符合传播要件的行为才能构成商业诋毁行为。多数情况下,传播指的是向不特定第三人的传播。例如,直接在消费者群体中散布信息或通过广播、报纸、网络等传媒方式向公众传播。少数情况下,向特定交易相对人的传播也可符合商业诋毁行为的传播要件。例如,通过电子邮件、律师函等方式向竞争者的合作伙伴传播虚假或误导性信息。无论何种,均应符合将虚假或误导性信息传达至竞争者的交易相对人的行为要素。

相反,若信息没有传达至竞争者的交易相对人,自然无法对交易相对人的选择产生影响,亦无法符合商业诋毁的行为要件。例如,向单一行政机关提交举报材料并不是传播行为,因行政机关在作出调查认定前不会向社会公布举报内容,对受举报方的商誉无实际影响或影响极为有限[10]。同理,在通过平台的投诉渠道向平台发送侵权通知的情形中,平台即类似于具有管控能力的主管部门。除非平台将具体内容公之于众,否则信息的流通始终处于封闭状态,没有构成向公众或交易相对人的传播。前述以商业诋毁条款来规制错误通知的法院判决亦承认,“所谓‘散布’,……其行为具有面向公众性”,“认定某行为是否损害商誉应考察……是否通过传播某种信息影响消费者的选择”14。而具有非公开性特征的通知行为不具有“面向公众性”,亦没有“通过传播某种信息影响消费者的选择”,因此错误通知并不满足商业诋毁条款有关“传播”的行为要件。

其次,商业诋毁属于竞争法领域的特别规定,其上位概念为民法上的名誉权侵权,即当诋毁人不是经营者或者与被诋毁人之间不具有竞争关系时,其行为可构成民法上的侵犯名誉权的行为[11]。然而,即使在不具有竞争关系的投诉案件中,也从未见案例认为错误通知行为构成对被通知人名誉权的侵犯。其原因在于,《民法典》第一千零二十四条第二款指出:“名誉是对民事主体的品德、声望、才能、信用等的社会评价。”即只有当相关行为造成民事主体的“社会评价”产生影响时,才会构成名誉权侵权。错误通知的传播范围仅限于通知人、平台和被通知人三者,即使通知的内容存在错误,也因其“传播”要件的缺失而不可能对被通知人的社会评价产生影响。可见,既然作为上位概念的名誉权侵权都难以囊括错误通知情形,那么作为下位概念的商业诋毁则更加不应越俎代庖。

(二)不宜将删除、下架等“损害结果”视作公开传播行为

由此,通知的内容本身并不构成公开传播,单纯向平台发出错误通知的行为尚不满足商业诋毁的行为要件。然而法院可能转而认为,因错误通知所造成的删除、下架等“损害结果”具有公开性,可以构成公开传播。例如,有法院主张:《反不正当竞争法》被告投诉的结果直接切断了公众在淘宝网上接触原告涉案产品的通道,较之传统的虚伪事实传播方式,影响范围更广,损害后果更大。从举轻以明重的角度出发,被告具有散布行为所要求的公众性特点,已构成商业诋毁15。换言之,法院认为只要行为所造成的“损害结果”已为公众所知,破坏了正当的市场竞争秩序,即可以认定构成商业诋毁。支持以商业诋毁条款规制错误通知的学者亦持此观点,认为传播的受众和范围并不是必要的构成要素,只要通知的后果使被通知人丧失交易机会或停止交易,便与“传播”行为完全契合[8]。本文认为,该种做法并不妥当,其将造成法律适用的不确定性和不可预期性等后果,且违背了《反不正当竞争法》以行为为中心的规制理念。

在平台对通知所指的内容采取措施时,公众所能知晓的仅仅只是涉案内容是否还能正常访问,是否已经被删除、下架等表面状态,而其并不可能知悉相关内容被删除、下架的具体原因。可见错误通知中具体的虚假或误导性信息的内容,自始至终都不会被公众所知悉。若法院认为错误通知行为构成商业诋毁,则相当于是将通知所指的对象是否被删除、下架这一“损害结果”笼统地认定为“虚假或误导性信息的传播”。这一做法的重大缺陷在于:在错误通知情形下,商业诋毁行为的构成与否将完全取决于平台方是否错误地采取了措施,而非取决于编造、传播虚假或误导性信息的行为人。对于一项错误通知,若平台审查认定通知成立并对内容采取了相应措施,则行为人将构成商业诋毁。反之,若平台认为通知不成立,或未采取相应措施,则行为人则不构成商业诋毁。可见,对于同一行为主体的同一行为,仅仅因为第三方因素的差异而具有了不同的评价结果,这将严重损害法律适用的确定性和可预期性。

同时,平台是否会因错误通知而对相关内容采取删除、下架等措施由平台决定,并不受通知人意志的控制。此外,被通知人亦可能出于避免潜在的侵权损害继续扩大的考虑,而对相关内容主动采取删除、下架等措施。《反不正当竞争法》从侵权行为法中发展而来,旨在确立经营者的正当行为标准[12]。然而,其他经营者抑或平台对于不当行为所采取的措施、其他经营者是否遭受了损害等事实,则并不是作为行为法的《反不正当竞争法》在对行为进行定性时需要考虑的因素。因此,《反不正当竞争法》需要秉持以行为为中心的规制理念,其核心在于考量行为的不正当性,而非行为所造成的损害结果。若笼统地将错误通知的“损害结果”纳入行为范畴,进而认为通知人构成商业诋毁,则行为人是否构成商业诋毁的关键将不再是行为本身是否满足商业诋毁的要件,而是平台或其他经营者是否采取了相应措施这一因素。此种做法偏离了《反不正当竞争法》以行为为中心的规制理念,实不足取。

综上而言,错误通知行为在行为要素上与商业诋毁所要求的“传播”特征具有本质区别,不能满足商业诋毁的构成要件。若将平台错误采取的删除、下架等措施视作误导性信息的公开传播,则将导致“唯结果论”的后果,偏离了《反不正当竞争法》以行为为中心的规制理念。因此,《反不正当竞争法》商业诋毁条款无法作为规制错误通知的法律依据。

三、《反不正当竞争法》一般条款仅适用于恶意的错误通知

如上所述,商业诋毁条款不宜作为错误通知纠纷的请求权基础,退而求其次,作为一般兜底条款的《反不正当竞争法》第二条基于其包容性或许是更好的选择。若要研究《反不正当竞争法》一般条款对错误通知纠纷的可适用性,需要明确《反不正当竞争法》一般条款的构成要件。

自“海带配额案”以来,最高人民法院在实践中确立了三项适用条件:(1)法律对该种竞争行为未作出特别规定;(2)其他经营者的合法权益确因该竞争行为而受到了实际损害;(3)该竞争行为因违反诚实信用原则和公认的商业道德而具有不正当性16。对于第一项要件,在错误通知不构成商业诋毁的情况下,其并不属于《反不正当竞争法》已作出特别规定的竞争行为。对于第二项要件,错误通知会给被通知人和平台造成纯粹经济损失[13],同时还会损害普通网络用户有关表达自由的利益,应当认为实际损害要件已经满足。由此,第三项要件成为判断《反不正当竞争法》一般条款能否用于规制错误通知行为的核心,即需要回答错误通知领域的商业道德标准为何、错误通知行为是否因违反“公认的商业道德”而具有不正当性的问题17。

(一)错误通知领域的商业道德标准

法院在适用《反不正当竞争法》一般条款作出判决时,需要论证被诉行为是否违反其领域的商业道德。然而,正当的侵权投诉本身是权利人行使权利、维护自身合法利益的一种方式18。可见,并非所有的错误通知行为均“违反公认的商业道德”,若不加区分地适用一般条款予以规制,将使该要件虚置,且会不当地扩张一般条款的打击范围。因此,有必要在错误通知纠纷中对“正当行使权利”与“违反公认的商业道德”二者进行划界。

根据主观可责性程度的不同,错误通知可以细分为三类情形。《电子商务法》第四十二条第三款规定:“因通知错误造成平台内经营者损害的,依法承担民事责任。恶意发出错误通知,造成平台内经营者损失的,加倍承担赔偿责任。”可见《电子商务法》区分了“过失的错误通知”和“恶意的错误通知”,并明确指出过失的错误通知仅需依法承担民事责任,而恶意的错误通知需要加倍承担赔偿责任。在浙江省高级人民法院印发的《涉电商平台知识产权案件审理指南》中亦强调了“错误通知”和“恶意通知”的区分,即前者是指通知人的侵权通知最终被认定为不成立的情况,而后者则是指通知人明知自己无权通知或通知依据不足而仍然发出通知的情况,包括伪造权属、放任权利瑕疵、明知错误而不及时撤回、虚假鉴定、通知理由前后冲突等情况19。可见,“过失的错误通知”和“恶意的错误通知”均属于法律需要规制的对象,但二者的产生原因与法律后果存在较大区别,对二者的规制路径亦可能存在差异。此外,若错误通知人既不存在恶意,也不存在主观过错,此种情况下则会产生“善意的错误通知”。在我国,虽《民法典》和《电子商务法》相关条文未明确规定错误通知的损害赔偿责任需要以过错为要件,但通过适当的法律解释,应当认为善意的错误通知人仅需承担如撤回通知等停止侵权责任,而无需承担损害赔偿责任[1]。中国与美国签署的《中华人民共和国政府和美利坚合众国政府经济贸易协议》亦要求对“善意的错误通知”免责20。

本文认为,对于主观可责性程度最轻的“善意的错误通知”而言,其属于权利人正当行使通知权利的范畴,显然不属于“违反公认的商业道德”的行为。即使存在通知错误的情况,亦属于“通知—必要措施制度所可能产生的固有风险,而不应认为行为人的通知行为违反了商业道德、具有不正当性。对于主观恶性程度最重的“恶意的错误通知”而言,在涉及经营者之间的竞争利益时,其具有明显的不正当性。例如,在何某与邱某、浙江淘宝网络有限公司不正当竞争纠纷案中,被告明知原告在先使用商标,仍利用原告未及时注册商标的漏洞,抢注原告商标并据此发起侵权通知,企图通过干扰原告的正常经营的方式达成以20万的高价转让商标之目的21。此类恶意利用通知机制发起的侵权投诉,违反了竞争原则、破坏了竞争秩序、损害了他人权益,完全可以构成《反不正当竞争法》一般条款规定的不正当竞争行为22。

在两个极端之间,对于“过失的错误通知”是否“违反公认的商业道德”的问题,则可能存在争议。例如,当错误通知人并非明知被通知人不构成侵权而故意发出侵权通知,而仅仅是未履行合理、审慎的注意义务,导致错误判断了相关内容是否构成侵权时,是否应当将其行为评价为违反商业道德的不正当行为?本文认为,考虑“通知—必要措施”制度所赋予权利人的正当维权权利,错误通知领域的商业道德标准应具有一定的门槛。具体而言,应当认为只有“恶意的错误通知”才可能达到“违反公认的商业道德”的程度,而“过失的错误通知”尚不足以称为“违反公认的商业道德”。

(二)过失的错误通知不违反公认的商业道德

首先,不应在判断错误通知是否属于《反不正当竞争法》第二条适用对象时,将“违反公认的商业道德”的门槛设定得太低。知识产权的侵权判断具有较强的专业性和复杂性。例如,合理使用的判断是一个复杂的问题,若要让权利人在发送通知前准确判断“合理使用”的情形,实属对权利人的不切实际的苛求。再如,版权领域的侵权属于信息与信息之间的比对,尚具有直观性,而专利权侵权往往涉及实物产品与技术方案之间的比对,权利人难以通过直观的比对作出准确的判断[14]。可见,在涉及复杂情形的判断时,通知人可能因未尽到充分的注意义务而导致判断失误,进而引发错误通知,但并不能一概认为通知人是不诚信、不道德的。在权利人基于合理怀疑行使其通知权利时,尽管有时会因疏漏而错误地导致被通知人的损害,但不宜认为此时已经达到“违反公认的商业道德”的程度。在同样具有自力救济性质的专利侵权警告函纠纷中,亦存在权利人因过错而发出错误的侵权警告函的情况。在划分正当维权行为和不正当竞争行为时,除非警告函的发出人出于故意或重大过失,否则不宜将错误发出专利侵权警告函的行为认定为不正当竞争[15]。最高人民法院曾指出,若对专利侵权警告内容的准确性提出过高的要求,将会妨碍侵权警告制度的正常效用并有悖于此类制度的初衷23。同理可见,倘若将“过失的错误通知”也纳入一般条款的规制范畴,无异于设定了一个极低的“违反公认的商业道德”的门槛,即认为但凡通知人对错误通知负有过失便违反了商业道德,该种商业道德标准显然难谓“公认”。此外,将“违反公认的商业道德”的门槛设置得过低,还将对正常的商业行为及权利人正当行权的行为进行不当干涉,使权利人动辄被扣上“不正当竞争”之名,产生严重的行权抑制的后果。这一后果与“通知—必要措施”规则鼓励权利人积极快速维权、实现及时制止网络侵权行为的制度目的相悖,应予避免。

其次,在不正当竞争的司法实践中,经常可见“有损害即有救济”的思维误区,即认为只要竞争行为对他人造成了损害,就理所当然具有可责性并应受到《反不正当竞争法》一般条款的规制。该做法实际上将《反不正当竞争法》当作了一种无过错责任意义上的权益保护法,其不合理性也受到学界的广泛批评。例如,孔祥俊教授指出,《反不正当竞争法》维护的是动态竞争,而非静态利益,既有的竞争优势只是一种竞争的状态,并不构成一种特定合法权益,不具有先定的不可侵犯性[16]。董晓敏法官指出,我国应采取“原则不赔,例外赔偿”的德国模式,对《反不正当竞争法》一般条款的开启作严格限制。即应将竞争自由作为原则,只有在竞争行为采用了不正当的手段时才能将其认定为非法[17]。可见,判断某一行为是否构成不正当竞争的核心在于行为本身的不正当性判断,即行为是否因违反“公认的商业道德”而具有不正当性,而非认为只要造成了损害的行为都应受到《反不正当竞争法》规制。尽管“过失的错误通知”行为同样可能导致被通知人的相关内容被采取删除、下架等措施,使被通知人的利益受到损害,但该种情形并没有达到违反“公认的商业道德”的程度,并不足以动用《反不正当竞争法》来进行规制。

再次,从浙江省高级人民法院印发的《涉电商平台知识产权案件审理指南》中亦可得出相同结论。浙江省是我国电子商务产业最发达的地区之一,其司法实践积累了较为丰富的处理错误通知纠纷的经验。《涉电商平台知识产权案件审理指南》在区分了“错误通知”和“恶意通知”的基础上指出,被通知人以通知错误为由要求通知人承担民事责任的,可以提起一般民事侵权之诉。而被通知人以恶意通知为由要求通知人承担民事责任的,除提起一般民事侵权之诉外,还可以提起不正当竞争之诉24。可见浙江省高院认为只有恶意通知才属于《反不正当竞争法》的规制范畴,而其他的通知错误仅属于民事侵权范畴,该观点印证了过失的错误通知不受《反不正当竞争法》一般条款规制的结论。

由上分析可知,《反不正当竞争法》一般条款对于错误通知的规制具有局限性。其一,《反不正当竞争法》一般条款无法适用于“善意的错误通知”和“过失的错误通知”,仅有“恶意的错误通知”可能满足“违反公认的商业道德”的要件。其二,由于竞争法规范仅能适用于竞争行为,且《反不正当竞争法》第二条所称的不正当竞争行为限于“经营者在生产经营活动中”所发生的行为,因此对于非经营者的行为,或是非出于竞争目的的“恶意的错误通知”,竞争法规范亦鞭长莫及。

四、民法侵权规范适用于全类型的错误通知

经上述分析,“过失的错误通知”和“善意的错误通知”以及不属于经营者竞争行为的“恶意的错误通知”并不受竞争法规范规制,此时面临的问题是:对于这此类行为是否需要受到法律规制?若需要,应适用何种请求权基础作为法律依据?本文认为,上述错误通知行为仍然侵犯了被通知人的利益,此时应当以民法侵权规范为依据予以规制。

(一)民法侵权规范未限定错误通知的类型

在《民法典》生效以前,司法实践中已有适用原《侵权责任法》第六条来规制错误通知的实例。在“上海美询实业有限公司与苏州美伊娜多化妆品有限公司等网络侵权责任纠纷案”中,一审法院从侵权行为、损害结果、主观过错、侵权行为与损害结果之间的因果关系四个方面入手,认定被告的错误通知行为构成《侵权责任法》第六条所规制的一般侵权行为25。可见,非基于恶意发出的错误通知向来能够受到民法侵权规范的规制。《民法典》生效后,其在第一千一百九十五条第三款将错误通知规定为一种“有名”的侵权行为:“权利人因错误通知造成网络用户或者网络服务提供者损害的,应当承担侵权责任。”本条规定并未对错误通知的具体类型作出限制,应当认为只要侵权通知最终被认定为错误的,均属于本条所规制的错误通知行为。因此,民法侵权规范能够适用于全类型的错误通知。

紧接着而来的问题是,当“恶意的错误通知”涉及竞争行为时,其既可以适用反法一般条款,又可以适用民法侵权规范予以规制,应当如何处理二者之间的关系?有观点可能认为,由于《民法典》在错误通知条款中规定了“法律另有规定的,依照其规定”的参引性条款,因此应当优先适用作为特别法的竞争法规范,而不应直接适用民法侵权规范。另有观点认为,《反不正当竞争法》作为民事法律在市场竞争领域的特别法,应当优先适用[8]。而反对观点可能认为,二者不构成一般法和特别法的关系,而是构成竞合关系,应当由被通知人自由选择。

关于《反不正当竞争法》和民法的适用关系问题,最高人民法院曾作过表态:二者均调整私权关系,属于私法范畴,但民法是基本法,《反不正当竞争法》是特别法。因此,在具体的法律适用中,《反不正当竞争法》有明确规定的,应当优先适用《反不正当竞争法》;《反不正当竞争法》没有规定的,适用民法的规定26。但问题在于,《反不正当竞争法》一般条款的用语具有模糊性和抽象性,表面上看似乎并不属于上述“反不正当竞争法有明确规定”的范畴,而更像一般性规定对一般性规定的状态。因此,在“恶意的错误通知”涉及竞争行为时,竞争法规范与民法侵权规范之间的适用逻辑有待澄清。

(二)恶意的错误通知构成侵权与不正当竞争的竞合

本文认为,对于涉及竞争行为的“恶意的错误通知”,竞争法规范和民法侵权规范不存在优先适用关系,二者应构成竞合。并且,《民法典》第一千一百九十五条第三款中“法律另有规定的,依照其规定”的参引性规定不构成二者竞合适用的阻碍。

“另有规定”条款的立法逻辑起点是法律规范的冲突。《民法典》“另有规定”条款是以其他法律条款针对同一事项有规定为前提,而对特定条款作出的限制性否定[18]。可见,参引性规定发挥作用的前提是“其他法律条款针对同一事项有特殊规定”。虽然《反不正当竞争法》确属《民法典》在商业竞争领域的特别法,但由于《反不正当竞争法》一般条款具有抽象性和模糊性,其仅仅在一般意义上界定了不正当竞争行为,而并未对错误通知纠纷作出特殊规定。由此,《反不正当竞争法》一般条款不属于“针对同一事项有特殊规定”的冲突法律规范,无须优先于《民法典》错误通知条款适用。鉴于此,针对同时满足《反不正当竞争法》一般条款与民法侵权规范的“恶意的错误通知”,自然应当构成侵权与不正当竞争的竞合,应当允许被通知人自行选择请求权基础进行适用。

同时,在责任承担方面,法院可以参照所涉及的多项法律规范来综合确定侵权人的责任承担方式[19]。事实上,对于“恶意的错误通知”,司法实践中不乏在责任层面同时适用竞争法规范和民法侵权规范的实例27。例如,由于《反不正当竞争法》中没有关于共同侵权的规定,因此法院在认定错误通知构成不正当竞争行为的同时,可以援引民法侵权规范中关于共同侵权的规定以判令数被告承担连带责任28。再如,一法院在认定被告行为构成不正当竞争的基础上,参照《中华人民共和国商标法》第六十三条第一款确定被告的赔偿数额,并依据原《侵权责任法》第十五条第(八)项判令被告承担消除影响的责任29。可见,在请求权基础择一适用的基础上,在责任层面可以综合所竞合的多项规范进行考量。

总之,民法侵权规范可以适用于全类型的错误通知纠纷,是错误通知领域具有普适性的请求权基础。在民法侵权规范中,《民法典》第一千一百九十五条第三款已明确将错误通知规定为一种具体侵权行为,自然具有可适用性。而原《侵权责任法》第六条第一款所规定的“行为人因过错侵害他人民事权益,应当承担侵权责任”属于一般侵权条款,其也可以将错误通知侵权涵盖在内,因此在《民法典》出台之前适用一般侵权条款规制错误通知的判决并不存在请求权基础方面的错误。此外,对于涉及竞争行为的“恶意的错误通知”,民法侵权规范和竞争法规范均具有可适用性,且二者不存在优先适用关系,应由被通知人择其一进行起诉。

五、《电子商务法》第四十二条第三款的体系定位

在本文搜集归纳的样本案例中存在以下情况:在涉及电商平台的案件中,无论法院适用民法侵权规范还是竞争法规范,均有不少法院附带性地引用《电子商务法》第四十二条第三款作为裁判依据之一。然而,单独引用该款作为请求权基础的案例仅3例,其中一例为最高人民法院作出的判决,其在认定被告行为构成《电子商务法》规制的错误通知的基础上,通过援引《民法典》第一百七十九条的方式确定了被告应承担的侵权责任30。另一例判决同样认为被告行为构成错误通知,但其在仅仅援引了电商法条款而未就该事实援引其他责任条款的情况下,径行判令被告赔偿原告因被平台封禁链接而造成的损失31。剩下一例判决则以未有证据证明存在“错误通知”或“恶意发出错误通知”情形为由,驳回了原告的诉讼请求,未涉及被告的责任承担问题32。

上述判决引发了《电子商务法》第四十二条第三款与其他请求权体系的体系定位问题,即《电子商务法》第四十二条第三款能否作为独立的请求权基础?为何多数支持原告诉讼请求的法院仅对该款进行“附带性引用”?本文认为,《电子商务法》第四十二条第三款属于不完全法条,其法效果必须依赖民法侵权规范或竞争法规范得以实现,其无法作为独立的请求权基础进行判决。

尽管《电子商务法》第四十二条第三款对错误通知行为单独作出了规定,但根据其“依法承担民事责任”的用语可知,该款本身并没有对错误通知行为的法律责任作出规定,需“依”其他“法”才能确定错误通知行为人的民事责任。有学者指出,该款“依法”二字意味着其并非独立的请求权基础规范,需搭配如民法侵权规范或竞争法规范等其他规范才能适用[1]。本文对此表示赞同。更为重要的理由是,《电子商务法》内部对该错误通知条款无对应的责任条款可供援引。查《电子商务法》第六章“法律责任”一章可知,该章对违反本法诸多条款的法律后果都作出了明确的规定,然而对于错误通知条款却在罚则条款方面存在空白。《电子商务法》第四十八条甚至对“电子商务平台经营者违反本法第四十二条、第四十五条规定,对平台内经营者实施侵犯知识产权行为未依法采取必要措施的”,也明确作出了“责令限期改正—处五万元以上五十万元以下的罚款—处五十万元以上二百万元以下的罚款”的分级处理的法律责任规定33。可见,立法者在制定法律责任时,并非遗漏了第四十二条而产生了未规定责任条款的法律漏洞,而是在关注到第四十二条的情况下,仍未对第三款,即错误通知条款规定法律责任。由此导致在《电子商务法》内部,错误通知条款无法形成行为规制与法律责任的闭环,属于不完全法条。因此,《电子商务法》第四十二条第三款并不构成一个独立的请求权基础,在规制错误通知纠纷时,其应当只能在适用民法侵权规范或竞争法规范的同时被“附带性引用”。

尽管如此,该条款并非沦为具文,而是仍有其存在的独立价值。其一,该条款对“过失的错误通知”与“恶意的错误通知”作出区分,明确了错误通知应当依主观状态的不同而做出区分。其二,该条款是法院在电子商务领域对“恶意的错误通知”适用惩罚性赔偿责任的明确依据。在“曹某某与北京众合汇品商贸有限公司、浙江淘宝网络有限公司侵权责任纠纷案”中,法院依据《电子商务法》第四十二条第三款判令被告对其恶意投诉行为加倍承担赔偿责任,有力打击了滥用“通知—必要措施”规则的不诚信行为34。可见《电子商务法》第四十二条第三款的独立价值主要体现在对不同主观状态的错误通知的区分,并对司法实践为“恶意的错误通知”适用惩罚性赔偿的做法提供法律依据。

六、结语

随着“通知—必要措施”规则在网络环境中的广泛应用,错误通知行为的法律规制问题日益凸显。针对大体相似的案情,司法判决中所引用的法律规范迥然不同,甚至出现针锋相对的观点,这反映出现有研究在各项法律规范之间的适用关系、不同请求权基础的可适用性方面的不足。

学界主流观点认为,错误通知应首先适用《反不正当竞争法》中的商业诋毁条款予以规制。然而非公开的通知内容无法对交易相对人的选择产生影响,笼统的错误通知所导致的下架、删除等“损害结果”的公开视为“传播”亦将导致法律适用的不确定性,故商业诋毁条款不宜作为规制错误通知行为的法律基础。《反不正当竞争法》第二条能够用于规制涉及不当竞争的“恶意的错误通知”,但“过失的错误通知”本质上仍出于维权目的,因此不满足“违反公认的商业道德”的要件。《民法典》第1195条第3款并未对错误通知的主观恶意作出限定,因此可以对所有因错误而造成损害的通知行为进行规制。并且针对涉及竞争行为的“恶意的错误通知”,《民法典》第一千一百九十五条第三款与《反不正当竞争法》第二条可以竞合适用,不存在优先适用关系。最后,《电子商务法》第四十二条第三款并非独立的请求权基础,其价值体现于对恶意通知适用惩罚性赔偿。

法律适用能力是法官的“基本功”, 是实现案件公平正义的逻辑起点[20]。本文聚焦对学界尚未充分关注,而司法实践中普遍存在分歧的错误通知纠纷的法律规范适用问题作出分析,以期为司法实践正确的法律适用提供有益参考。

参考文献:

[1] 徐伟. 网络侵权中错误通知人的归责原则——兼论《民法典》第1195条第3款的适用[J]. 法学, 2022(6): 114⁃127.

[2] 杜颖,刘斯宇. 电商平台恶意投诉的构成分析与规制创新[J]. 中国应用法学, 2020(6): 17⁃30.

[3] 姚志伟,刘榕,周立勤. 电子商务平台内经营者反向行为保全研究[J]. 中国应用法学, 2020(6): 31⁃43.

[4] 李伟,冯秋翔. 从价值到规范:论权利人滥用取下通知的规制路径选择[J]. 电子知识产权, 2019(11): 41⁃51.

[5] 沈一萍. 错误通知的认定及其赔偿责任研究——以《电子商务法》草案送审稿第54条第1款为中心[J]. 电子知识产权, 2017(3): 46.

[6] 董笃笃. 电子商务领域知识产权权利警告的规制[J]. 知识产权, 2016(4): 77.

[7] 林韶. 电子商务平台知识产权恶意投诉的竞争法规制[J]. 电子知识产权, 2023(9): 52⁃56.

[8] 王文敏. 电子商务平台中知识产权错误通知的法律规制研究[J]. 华南师范大学学报(社会科学版), 2022(1): 180⁃191.

[9] 王瑞贺. 中华人民共和国反不正当竞争法释义[M]. 北京:法律出版社, 2018: 40⁃41.

[10] 李华武. 竞争法[M]. 武汉:武汉大学出版社, 2015: 307.

[11] 吕明瑜. 竞争法教程[M]. 北京:中国人民大学出版社, 2015: 301.

[12] 谢晓尧. 论反不正当竞争法的性质[J]. 政法论丛, 2022(6): 63.

[13] 程啸. 论我国《民法典》网络侵权责任中的通知规则[J]. 武汉大学学报(哲学社会科学版), 2020, 73(6): 147.

[14] 王迁. 论“通知与移除”规则对专利领域的适用性——兼评《专利法修订草案(送审稿)》第63条第2款[J]. 知识产权, 2016(3): 23⁃24.

[15] 谢光旗. 专利侵权警告函:正当维权与滥用权利的合理界分[J]. 重庆大学学报(社会科学版), 2022, 28(1): 279⁃280.

[16] 孔祥俊. 反不正当竞争法新原理·总论[M]. 北京:法律出版社, 2019: 254.

[17] 董晓敏. 《反不正当竞争法》一般条款的适用[M]. 北京:知识产权出版社, 2019: 63⁃64.

[18] 邢伟星. 《民法典》“另有规定”条款的法理分析[J]. 青海民族大学学报(社会科学版), 2022, 48(1): 100⁃104.

[19] 袁泽清. 论不正当竞争行为与民事侵权法律责任之竞合[J]. 贵州教育学院学报(社会科学版), 1999(3): 62.

[20] 刘贵祥. 关于当前民商事审判工作的几点思考[J]. 中国应用法学, 2023(6): 13.

Legal Regulation of False Notice: Centering on the Basis of Claims

Wang Qian, Wu Junru

(East China University of Political Science and Law, Shanghai 200042, China)

Abstract: In practice, there exists a phenomenon of inconsistent judicial decisions regarding the basis of claims for 1 notices. These claims fall into four categories: provision of defamation, general provision of anti-unfair competition law, tort regulations, and e-commerce law regulations. The provision of defamation cannot serve as a claim basis for the reason that such notices do not meet the requirement of \"public dissemination\" of defamation acts, and the disclose of damages such as take-down should not be regarded as \"public dissemination\" of 1 information. The general provision of anti-unfair competition law requires violation of \"recognized commercial ethics\", which can only apply to malicious 1 notice. Meanwhile tort regulations are suitable for regulating all types of 1 notices and can be applied concurrently, within the scope of malicious notices, with anti-unfair competition regulations. The e-commerce law clause of 1 notices cannot be used as a standalone claim basis due to the lack of corresponding penalty provisions, while its value lies in stipulating punitive compensation for malicious notices in e-commerce law.

Keywords: 1 notice; claim basis; defamation; malicious notice; notice and necessary measures