行者之道:虽千万人,吾往矣

先行者 瞿秋白

他目睹人民沉浮于水火,振臂一跃,跃向黑暗。

—《觅渡,觅渡,渡何处》

苦行者墨子

他劳心苦思,摩顶放踵,想要拯救当时的社会。

—《墨子,救世的苦行者》

孤行者黄道周

他坚定地向前进发,明知必死无疑。

—《大明孤臣黄道周》

群文导读

屈原长吁路漫漫,李白嗟叹行路难。从人生到人类,从生命到生存,许许多多条道路蜿蜒交错成一张巨网,编织着来路与归途。

而行者,深嵌于社会、历史、文化之间,在路上留下脚印。无论是困顿长路,还是险峻歧路,总有勇者迎难而上,舍身取义,将自己化作醒目的丰碑,指引众人前进的方向。道阻且长,行则将至,虽千万人,吾往矣!

先行者:瞿秋白

鲁迅说:“所以凡事都不容易有改革,前驱和闯将,大抵是谁也怕得做。”在革命困难的年岁里,于黑暗中探路的先行者们,往往死于黎明到来之前的黑暗。但他们不吝举全身以自燃,照一步之路亦甘,化作一团火、点起一盏灯,为苍生照亮来路。

美文01

觅渡,觅渡,渡何处

◎梁衡

常州城里那座不大的瞿秋白的纪念馆我已经去过3次。从第一次看到那个黑旧的房舍,我就想写篇文章。他就义时才36岁,可人们已经纪念他60年,而且还会永远纪念下去。

我第一次到纪念馆是1990年。纪念馆本是一间瞿家的旧祠堂,祠堂前原有一条河,叫觅渡河。一听这名字我就心中一惊,觅渡,觅渡,渡何处?

瞿秋白是以职业革命家自许的,但从这个渡口出发并没有能让他走出一条路。“八七会议”他受命于白色恐怖之中,以一副柔弱的书生之肩,挑起了统帅全党的重担,发出武装斗争的吼声。但是他随即被王明一巴掌打倒,永不重用。如果秋白是一个如李逵式的人物,大喊一声:“你朝爷爷砍吧,20年后又是一条好汉。”也许人们早已把他忘掉。他是一个书生啊,一个典型的中国知识分子。所以他先是仔细地独白,然后就去从容就义。

他在黄埔军校讲课,在上海大学讲课,他的才华熠熠闪光,听课的人挤满礼堂,爬上窗台,甚至连学校的教师也挤进来听。后来成为大作家的丁玲,这时也在台下瞪着一双稚气的大眼睛。瞿秋白的文才曾是怎样折服了一代人。

秋白被排挤后,转而为文,短短几年他的著译竟有500万字。他与鲁迅、茅盾、郑振铎这些现代文化史上的高峰,也是齐肩至顶的啊,他应该知道自己身躯内所含的文化价值,应该到书斋里去实现这个价值。

但是他没有,他目睹人民沉浮于水火,目睹党濒于灭顶,他振臂一呼,跃向黑暗。只要能为社会的前进照亮一步之路,他就毅然举全身而自燃。

如果秋白的骨头像他的身体一样的柔弱,他一被捕就招供认罪,那么历史也早就忘了他。革命史上有多少英雄就有多少叛徒。像曾是共产党总书记的向忠发、政治局委员的顾顺章,都有一个工人阶级的好出身,但是一被逮捕,就立即招供。而秋白偏偏以柔弱之躯演出了一场泰山崩于前而不动的英雄戏。

他刚被捕时敌人并不明他的身份,他自称是一名医生,在狱中读书写字,连监狱长也求他开方看病。其实,他实实在在是一个书生、画家、医生,除了名字是假的,这些身份对他来说一个都不假。这时上海的鲁迅等正在设法营救他。但是一个听过他讲课的叛徒终于认出了他。他却淡淡一笑:“既然你们已认出了我,我就是瞿秋白。过去我写的那份供词就权当小说去读吧。”

蒋介石听说抓到了瞿秋白,急电宋希濂去处理此事,宋希濂在黄埔时听过他的课,执学生礼,想以师生之情劝其降,并派军医为之治病。他死意已决,说:“减轻一点痛苦是可以的,要治好病就大可不必了。”

当一个人从道理上明白了生死大义之后,他就获得了最大的坚强和最大的从容。这是靠肉体的耐力和感情的倾注所无法达到的,理性的力量就像轨道的延伸一样坚定。一个真正的知识分子向来是以理行事,所谓士可杀而不可辱。文天祥被捕,跳水、撞墙,唯求一死。鲁迅受到恐吓,出门都不带钥匙,以示不归之志。毛泽东赞扬朱自清宁饿死也不吃美国的救济粉。秋白正是这样一个典型的已达到自由阶段的知识分子。蒋介石威胁利诱实在不能使之屈服,遂下令枪决。

刑前,秋白唱《国际歌》,唱红军歌曲,泰然自行至刑场,高呼“中国共产党万岁”,盘腿席地而坐,令敌开枪。从被捕到就义,这里没有一点死的畏惧。

如果秋白就这样高呼口号为革命献身,人们也许还不会这样长久地怀念他研究他。他短短一生斗争何等坚决,永远功彪史册,泣天地恸鬼神,这是一个多么完整的句号。但是他不肯,他觉得自己实在藐小。他在新与旧的斗争中受着煎熬,在文学爱好与政治责任的抉择中受着煎熬。他说过:“光明和火焰从地心里钻出来的时候,难免要经过好几次的尝试,试探自己的道路,锻炼自己的力量。”

我在这间旧祠堂里,一年年地来去,一次次地徘徊,我想象着当年门前的小河,河上来往觅渡的小舟。秋白就是从这里出发。他出门登舟之时一定想到“野渡无人舟自横”,想到“轻解罗裙,独上兰舟”。那是一种多么悠闲的生活,多么美的诗句,是一个多么宁静的港湾。他多么想靠上那个码头,但他没有,他一生都在觅渡,直到临死的前一刻他还在探究生命的归宿。

如果他一开始就不闹什么革命,只要随便拔下身上的一根汗毛,悉心培植,他也会成为著名的作家、翻译家、金石家、书法家或者名医。如果他革命之后,又拨转船头,退而治学呢,仍然可以成为一个文坛泰斗。可是秋白没有这样做。他另有所求,即使求而无获,甚至被人误会。瞿秋白以文人为政,他觉得探索比到达更可贵。他把行将定格的生命的价值又推上了一层。哲人者,宁肯舍其事而成其心。

(节选自中国人民大学出版社《觅渡》,有改动)

核心关键词 觅渡

瞿秋白是中国革命的先行者,他是中国共产党早期主要领导人之一,是卓越的无产阶级革命家、理论家和宣传家。“觅渡”一词,是对他短暂一生最好的概括。

作者视角 精神的传承

从来的纪念都是对历史的梳理和对现实的关照。瞿秋白代表着过去的一个时代,他正期望着我们的下一代人开启自己的黄金时代。瞿秋白留传给我们的就是一种“觅渡”精神。我们应该把瞿秋白的成长过程作为一笔财富,逐渐地发展成一种觅渡文化。

(节选自梁衡发言稿《大力弘扬瞿秋白的觅渡精神》)

苦行者:墨子

鲁迅说:“墨子是中国的脊梁,传奇式的伟大英雄。”墨子一生,周游鲁、宋、楚、卫、齐列国,为行义救世不避生死,将高官厚禄视为敝屣。墨子的伟大,不仅在他的学说,还在他的人格。正是他的刻苦、坚毅、积极、笃实、热烈性格的感召,使得墨学在战国时代骤起而兴盛。

美文02

墨子,救世的苦行者

◎周富美

墨子真天下之好也

墨子是战国初期一位主张言行合一的哲学家、教育家、军事家、科学家和实干家。他看到战国时代那个崩裂、纷争、动乱的世界,劳心苦形、奔走天下、年复一年,提出了兼爱、非攻、尚贤、尚同、节用等主张,想要拯救当时紊乱的社会。

孟子批评墨子说:“墨子兼爱,摩顶放踵利天下为之”(《孟子·尽心上》),可以说是一语中的。这种批评,实同称颂。游戏人间的庄子,虽然对于墨子勤劳俭约的自苦生活不赞同,但也不得不钦佩他行义的伟大精神,赞扬说:“墨子真天下之好也,将求之不得也,虽枯槁不舍也,才士也失!”

这样一位胸怀大爱、苦行救世的哲人,一生为求天下和平、百姓公利而努力,真是一位彻头彻尾的实干家!

行义的精神

墨子的基本精神在“救世”。墨子说,“万事莫贵于义”(《墨子·贵义》)。他周游鲁、宋、楚、卫、齐列国,并不是为了找寻做官的机会,而是为了“行义”。

“义”是什么?墨子说:

义者,正也。(《墨子·天志下》)

义,利也。(《墨子·经上》)

“义”包含了“正”与“利”两个意思。这里的“利”是指社会全人类的“公利”,凡有“正当”而且“有利”于全体人类的事情,便叫作“义”。“义”可以说是墨家哲学的最高理想。

如何“行义”呢?墨子以为,社会是个群众的集合,社会上的事千头万绪,要大家分工合作,群策群力,“能做哪桩事的就去做哪桩事,这样也就是行‘义’了”(《墨子·耕柱》)。

对于墨子行义的精神,有人相信他,有人钦佩他,但也有人以为他多事。如:

墨子从鲁国到齐国,遇见一个老朋友。那个老朋友对墨子说:“现在天下人都不肯行义,而你却偏要苦苦地去做,你还是停止吧!”

墨子说:“假如这里有一个人,他有十个儿子,只有一个儿子肯耕田,其余的九个儿子都坐享现成,不肯做事,那么这个耕田的就不能不更加努力去耕田了。为什么呢?因为吃的人多,耕田的人少。现在天下既然没人肯行义,你就应当劝勉我更加努力才是,怎么反倒拦阻我呢?”(《墨子·贵义》)

墨子认为他的思想可以救世,不管别人如何批评他多事,他总是要向人宣传。

甚至有人认为墨子有“狂疾”,墨子还是不放弃他的行义:

一个名叫巫马子的儒者对墨子说:“你行义,别人不见得会佩服你,鬼神也不见得会降福给你,你还要去做,真是有狂疾!”

墨子说:“现在假定你有两个仆人,一个看见你时就做事,不见你时就不做事;另一个看见你时也做事,不见你时也做事。这两个人,你喜欢哪一个呢?”

巫马子说:“我当然喜欢那个看见我时做事,不见我时也做事的。”

墨子说:“那么,你也是喜欢有狂疾的了!”(《墨子·耕柱》)

可见墨子行义,并不是要人钦佩,也不是要向鬼神求福:他孜孜不倦地苦干,对社会能贡献多少便贡献多少,从没想到社会对他的回报。

坚毅的性格

墨子时常叮咛弟子们:

你们若无法将“义”行得通时,也不可将“义”放弃,就好比木匠制木器不成功时,也不将他的绳墨丢掉。(《墨子·贵义》)

在这种严厉的督促下,墨子确实造就了不少好弟子,像禽滑釐、耕柱子、高石子、公尚过等都是。

禽滑釐投到墨子门下后,三年刻苦自砺,在泰山下学守御之法,辛苦极了,手脚都磨出了厚皮,面目晒得黧黑,一点都不肯放松自己。这样子刻苦,连墨子都看不过去,于是拿了酒菜去慰劳他,坐在茅草地上,叫他喝酒吃肉。但是,在这该轻松片刻的时候,禽滑釐还诚惶诚恐地向墨子请教守御之道(《墨子·备梯》)。

墨子和他的高足们这种“日夜不休,以自苦为极”的生活,毕竟不是每个人都受得了的。所以庄子说:

墨翟、禽滑釐的心意是很好的,他们的做法却太过分了;它违反了人的通性,自苦太过,很少人能够忍受。(《墨子·天下》)

战国以后,墨学衰微,恐怕这是一大原因。

(摘编自中国友谊出版公司《墨子,救世的苦行者》)

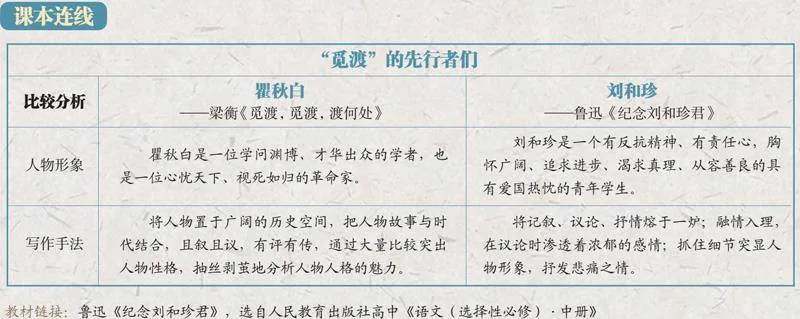

课本连线

儒家讲“爱人”,墨家讲“兼爱”;前者强调“亲亲”“尊尊”的等级差别,后者则主张爱无等级差别,不分厚薄亲疏。学习《兼爱》,要注意分析墨子是如何论述兼爱对于治理天下的重要性的,梳理他所论述的践行兼爱之道的具体方法。

教材链接:《兼爱》(《墨子》),选自人民教育出版社高中《语文(选择性必修)·上册》

技法课堂 墨子论辩艺术

墨子的辩论水平在先秦诸子中首屈一指,他擅长由小及大,连类比譬,逐层推理,其论辩朴实无华却持之有据,其常用方法为—

1.寓理于喻:即“一面设喻,一面讲理”,力求浅显易懂、鲜明生动。如文中墨子把“行义”比作“耕地”,生动明了地向朋友阐述了自己为何要行义。

2.以子之矛攻子之盾:即从对方论点出发,引出荒谬,驳倒对方的论点。如文中,巫马子觉得墨子“行义”别人不会佩服,鬼神也不会降福,何必要行义。墨子按照巫马子的逻辑,以“仆人做事”譬喻“行义”,引导巫马子不知不觉中选择了“不见我时也做事”的仆人,说明他也喜欢“有狂疾”的人,从而证明了墨子行义的正确性。

阅读训练 课堂活动方案:辩论赛

庄子对墨子“自苦以利他”的行为感到钦佩,却并不赞同这个观点。你认为当代人是否要秉承“自苦以利他”的精神?请选择一方观点,巧妙结合墨子的论辩方法,为己方持有的观点进行辩论。

孤行者:黄道周

受儒家传统思想影响,中国每逢朝代更迭、国家危亡,常涌现出大批看似“不识时务”“不知变通”的守节之士。他们如飞蛾扑火般尽忠取义、捐生殉国,以浩然之气撑起了民族的脊梁……

美文03

大明孤臣黄道周

◎当年明月

大臣杨嗣昌曾在私下场合对明朝崇祯皇帝说了一个故事,这个故事比较长,千言万语化为一句话:在东汉,开国皇帝汉光武帝刘秀,跟匈奴议和了。

故事的意思很明白,就是让崇祯去跟进攻明朝的皇太极和谈。

当时明朝国力衰微,又后院起火,出了李自成等一干猛人,只能整天拆东墙补西墙。客观地讲,这是唯一的方法。

其实杨嗣昌的故事,还有下半段:刘秀跟匈奴和谈,搞定内部后,没过多少年,就派汉军出塞,把匈奴打得落荒而逃。

所谓秋后总算账,崇祯心里明白,所以他决定,先忍一口气。过了几个月,在他的暗中指使下,杨嗣昌正式提出,建议与清朝和谈。

然而,建议提出后,只有人反对,没有人赞成。最终把这件事搅黄的是黄道周。他当着皇帝的面,直接跟杨嗣昌搞辩论,一通天理人伦,把杨嗣昌说晕。崇祯气不过,当场就下了令,黄道周连降六级,到外地去搞地方建设。

皇帝虽然出了气,但和谈是绝不可能了。明朝最后妥协的机会,就这样被一群不识时务的人拒绝了。

10年前,我读到这里的时候,曾经很讨厌黄道周,讨厌这个固执、不识时务的人。我始终认为,他的决策是完全错误的。

直到我知道了黄道周的结局。

7年后,当清军入关时,在家赋闲的黄道周再次出山,辅佐唐王。

唐王的地盘,大致在福建一带。他很想打回老家,可惜下属郑芝龙只打算混,无论清朝明朝,自己混好就行。

唐王打算北伐,郑芝龙说你想去就去,反正我不去。

唐王所有的兵力,都在郑芝龙手里,所以说了一年多,只打雷不下雨。

这时黄道周站出来,说:“战亦亡,不战亦亡,与其坐而待毙,何如出关迎敌。”

唐王很高兴,说你去北伐吧,然后他说,我没有兵给你。

黄道周说,不用,我自己招兵。

然后他回到了家,找到了老乡、同学、学生,招来了一千多人,大部分都是百姓。

隆武元年(唐王年号,1645),黄道周出师北伐。他的军队没有经验,从未上过战场,甚至没有武器。他们拥有的最大杀伤力武器,叫作锄头、扁担。所以这支军队在历史上的名字,叫作“扁担军”。

黄道周的妻子随同出征,她召集了许多妇女,一同前往作战,这支部队连扁担都没有,史称“夫人军”。

可以说,这是自寻死路。然而,黄道周坚定地向前进发,明知必死无疑。正如当年他拒绝和谈,绝不妥协。

3个月后,他在江西婺源遭遇清军,打了这支队伍的第一仗,也是最后一仗。结果毫无悬念,批判的武器没能代替武器的批判,黄道周全军覆没。

黄道周被俘,被送到了南京,无数人轮番出面劝他投降,他严词拒绝。

3个月后,他在南京就义,死后衣中留有血书,内容共16字:

纲常万古,节义千秋,天地知我,家人无忧。

落款:大明孤臣黄道周。

有人曾说,文明的灭绝是正常的,因为麻烦太多,天灾人祸、内斗外斗,所以四大文明灭了3个,只有中国文明流传至今,实在太不容易。

往近了说,从鸦片战争起,全世界强国欺负我们,连打带抢带烧带杀。然而,我们终究没有亡,挺过英法联军,挺过甲午战争,挺过八国联军,挺过抗日,终究没有亡。

因为总有那么一群不识时务的人,无论时局形势如何,无论外敌有多强大,无论希望多么渺茫,坚持,绝不妥协。

所以我想说的是,或许黄道周并不明智,或许妥协能够挽回危局,但不妥协的人,应该得到尊重。

在人的一生中,至少有那么一两件正确的事,应该不妥协。人,是要有一点儿精神的,至少有一点儿。

(节选自浙江人民出版社《明朝那些事儿》,有改动)

技法课堂 欲扬先抑

欲扬先抑是刻画人物形象的常用表现手法,“扬”和“抑”在艺术上都是一种强调手段。先贬抑,再褒扬,使上下文形成鲜明对比,以突出所写对象特点,使情节波澜起伏,人物的形象更加饱满。

作者情感变化:讨厌这个固执、不识时务的人 → 敬佩他绝不妥协、以身殉国的行为

阅读训练 练笔速写

细读文章,品味作者笔触,用欲扬先抑的手法进行一段人物描写。

写作对象:父母、老师、朋友、同桌、邻居、名人……

1.先写“抑笔”:

写作提点:“抑”的目的是为了“扬”,故“抑”必须适度,不能让人极度厌恶。可以从人物外貌、语言、行为、态度、习惯、个性、观念等处着笔。

2.再写“扬笔”:

群文联动

本期群文为人物评传体散文。

是传主自己的真人真事,依据材料说话,不可虚构。

是作者自己的评论与见解,有自己对史料独到的领会、判断,以思想上的闪光点诱发读者的共鸣。

群文任务一

许多作家评价人物是讲丰功伟业,梁衡评价瞿秋白却是紧紧抓住其人格。丰功伟业能说尽,人格高照无尽时。正是这一独特艺术视角,才使得这篇文章散发出恒久的艺术魅力。

请细细品读本期群文,找到文中“传”与“评”之处,并分析3位作者评价方式的不同之处。

群文任务二

写作练习:为课本人物写评传

高中语文课本云集了不少古代人物、革命英豪、当代榜样以及外国名人,请选择一位你熟悉的人物,为他(她)写一篇评传体散文。

人物参考:孔子、庄子、司马迁、曹操、李白、苏轼、李清照、鲁迅、林觉民、焦裕禄、袁隆平、马克思、莎士比亚、卡夫卡……

群文链接

行者走在漫漫长路上,历史的烟云翻卷、人生的风雨刮过,他们前行的脚印依旧清晰可见。那笃行的轨迹,珍藏在书牍里,珍藏在作家的字里行间。今日我们仍可在其中听到行者的呼唤:前行吧,前行吧!路,就在脚下!

在神的字典里,行与路共用一种解释。

—史铁生

可以信赖的神,是博大的仁慈与绝对的完美。仁慈在于,只要你往前走,他总是给路。在神的字典里,行与路共用一种解释。完美呢,则要靠人的残缺来证明,靠人的向美向善的心愿证明。在人的字典里,神与完美共用一种解释。但是,向美向善的路是一条永远也走不完的路,你再怎样走吧,“月亮走我也走”,它也还是可望而不可及。

刘小枫先生在他的书里说过这样的意思:人与上帝之间有着永恒的距离。这很要紧。否则,信仰之神一旦变成尘世的权杖,希望的解释权一旦落到哪位强徒手中,就怕要惹祸了。

(来源:陕西师范大学出版社《病隙碎笔》)

以前早有路了,以后也该永远有路。

—鲁迅

想到人类的灭亡是一件大寂寞大悲哀的事;然而若干人们的灭亡,却并非寂寞悲哀的事。生命的路是进步的,总是沿着无限的精神三角形的斜面向上走,什么都阻止他不得。

自然赋与(注:现为“予”)人们的不调和还很多,人们自己萎缩堕落退步的也还很多,然而生命决不因此回头。无论什么黑暗来防范思潮,什么悲惨来袭击社会,什么罪恶来亵渎人道,人类的渴仰完全的潜力,总是踏了这些铁蒺藜向前进。

生命不怕死,在死的面前笑着跳着,跨过了灭亡的人们向前进。

什么是路?就是从没路的地方践踏出来的,从只有荆棘的地方开辟出来的。

以前早有路了,以后也该永远有路。

(来源:同心出版社《鲁迅全集》)

群文总结

人物链接

谭嗣同:各国变法无不从流血而成,今日中国未闻有因变法而流血者,此国之所以不昌也。有之,请自嗣同始。

夏明翰:砍头不要紧,只要主义真。杀了夏明翰,还有后来人。

吉鸿昌:恨不抗日死,留作今日羞。国破尚如此,我何惜此头。

·行者之悲·

行者一词,颇有重量。梁启超在《谭嗣同传》里曾写道:“不有行者,无以图将来。”本期群文中,不论是先行者瞿秋白、苦行者墨子还是孤行者黄道周,他们身上都负担着家国之重。

他们面临着不同的困境。瞿秋白被排挤,又被敌人围堵;墨子身处乱世,他的“兼爱非攻”在群雄争霸的年代实施起来困难重重,他的行义屡屡遭受非议;黄道周因拒绝和谈被皇帝厌弃,又面临清军入侵的亡国之危。但他们不约而同地选择了负重前行。

秋白文弱,骨头却硬;墨子性俭,严毅自苦;黄道周孤耿固执,不识时务,三人性格迥异,却都有一颗火热的救世之心,并践行自己的救世之道。

令人惋惜的是,他们的探索之路都以失败告终。秋白被捕就义,卒于36岁;墨学在战国后渐次衰微;黄道周全军覆没,拒降就死。

然而失败并不代表着消亡。尼采说:“假如你们在伟大的事业中失败了,你们因此便失败了么?假如你们自己是失败了,人类因此便是失败了么?”行者们面对悲剧命运时所迸发的抗争精神有着震撼人心的生命力,他们用生命谱写的悲歌必将永垂不朽。