初探俄罗斯民族音乐中民族性格的不同展现

摘 要:民族音乐是各国民族文学的主要成分。民族个性深刻影响了民族音乐的呈现,而民族个性也深深地寓于民族音乐之中。本文以俄罗斯民族历史发展的时序线为核心,依托具体历史背景,浅探俄罗斯的民族音乐对民族性格的不同展现。

关键词:民族音乐;民族性格;俄罗斯

中图分类号:J601 文献标识码:A 文章编号:2096-0905(2023)04-0-03

音乐是一种艺术形式和文化活动,而音乐的创作、表现、意义甚至定义都会依据音乐所存在的相关社会文化和社会背景而有所不同。民族音乐的产生与发展与它存在的时代的人们的生产生活密切相关,丰富的民族音乐宝藏中始终贯穿存在着民族性格,并对民族音乐的发展产生了重要的影响。

一、俄罗斯民族音乐与民族性格的展现

从9世纪中期到17世纪末,“英雄壮士歌”是古罗斯歌曲制作中的主流,因为这种歌谣常常和古罗斯人骨子里的好战个性紧密联系在一块,在现在的相关电影、纪录片中都有体现,以至于现今俄罗斯人都被社会大众称作“战斗中的民族”。与此同时,古罗斯的流浪艺人,就是我们现在所说的艺人、音乐家,开始出现于古罗斯的历史舞台。随着时间的推移,俄罗斯民族内多了一种忧郁情感,为后来俄罗斯人的忧郁性情埋下了伏笔。到了17世纪,由于经济的发展,艺术的受众群体自然就从上层社会下移至更广大的平民百姓中去。这时俄国音乐开始进入大众,因而之后的俄国民族音乐的社会化和世俗化逐渐显露出来。

19世纪初期,俄罗斯的民族音乐开始繁荣发展,民族乐派也逐渐形成与完备。而这一时期的俄罗斯民族音乐风格仍然以爱国主义为核心,并且涌现出来一批批优秀的民族音乐作曲家,创作出大量优秀的民族音乐作品。俄罗斯民族乐派吸收了西欧古典主义和浪漫主义音乐创作的经验和技巧手法, 以发扬俄罗斯民族音乐特征与音乐精髓为宗旨而登上了世界音乐的舞台。作为俄罗斯民族乐派的第一代探索者,格林卡做出了不可磨灭的贡献。在格林卡创作的民族音乐作品中,他的第一部歌剧作品《伊万·苏萨宁》体现了浓厚的爱国主义情怀。格林卡的《鲁斯兰与柳德米拉》也是俄国民族音乐的代表作品之一,在这首作品的序曲中,时而铿锵有力,时而变人动听,用极其激烈的对比一方面表现出了鲁斯兰的勇敢、不畏强敌的战斗精神,另一方面也反映了主人公鲁斯兰的浪漫,以及对爱的强烈渴望,并且在作品的结尾处对爱国主义和个人英雄主义进行反复渲染。

在19世纪下半叶,以穆索尔茨基、鲍罗丁、里姆斯基等人为主的所谓“强力团队”是最具代表性的。他所撰写的民族舞剧《鲍里斯戈东诺夫》极富民族特点。同时期的著名作曲家柴可夫斯基,他的创作风格融入了大量的俄罗斯民族音乐特色。如他所创作的《杜姆卡》,采用复调手法,结合俄罗斯本土音乐的特点,刻画出了一个栩栩如生的俄罗斯乡村与俄罗斯人民的风土人情的音像图画,将人们在乡村生活里热闹欢快的舞蹈场面,生动地展现在人们眼前。柴可夫斯基在创作《杜姆卡》时,将其分为三部分,c小调是整个《杜姆卡》的核心调性,与俄罗斯民歌调式的小调特色一致。[1]柴可夫斯基创作《杜姆卡》时,融入了节奏重拍交替的元素,体现了俄罗斯风味的节奏重拍交替,充分展示了俄国民间乐曲的节奏特点。而另一首非常具有民族音乐特色的《六月船歌》是柴可夫斯基《四季》组曲中的一首。柴可夫斯基根据俄罗斯民歌风格进行改编,营造出了轻舟荡漾、漂浮不定的意境。

以时间线为核心来看歌曲中民族特点的表达,在俄国音乐中对俄国本族的文化特点的表达,可谓是全方面、多元化的。其中值得一提的是,俄罗斯民族音乐当中具有类似中国民族音乐所谓的“五度相生”“阴阳融合”的特点,而这种特点产生的原因自然是受俄罗斯独特的自然条件的影响而产生。

二、具体作品分析

(一)格林卡的歌剧《伊万·苏萨宁》

《伊万·苏萨宁》是格林卡创作的四幕歌剧,戈罗杰茨编剧,并于1836年在圣彼得堡进行首演。这是第一部用俄语演唱的歌剧,音乐充满了俄罗斯民族风格。格林卡在创作《伊万·苏萨宁》的过程中,以俄国民间音乐风格与特点为基础,借鉴西欧歌剧的创作手法,将音乐与民族语言进行了艺术化的结合,创造出具有俄国民族风格的宣叙调和咏叹调。

在《伊万·苏萨宁》这部歌剧中运用了大量的俄罗斯民族音乐元素。首先,歌剧中的大量咏叹调。整首曲子基调悲壮雄浑,在音色上多以醇厚、低沉的男低音为主,曲中融合了许多俄罗斯民间歌曲元素,使民族气息更加浓郁。[2]

其次,歌剧第四幕第一场以交响乐表演开场。乐队奏起万尼亚咏叹调,通过合唱的形式表达剧中人物为国家贡献力量的信心。第三场是整个作品中最紧张,最有戏剧性的,第三场塑造了一个爱国民族英雄的形象。一开始的宣叙调《感受真情》表达了英雄人物的内心独白,营造了一种庄重威严的氛围。并用低沉浓重的男低音唱腔,塑造了一个大义凛然、英勇无畏的民族英雄形象。在旋律的进行中还贯穿了第一幕的主题,体现了作者歌颂民族英雄和赞美祖国(见谱例1)。在这一幕的最后,还引用了气概豪迈的俄国民族音乐《沿着伏尔加河行进》,整首歌曲旋律豪迈悠扬,将主人公对国家胜利的坚信体现得淋漓尽致。

(二)格林卡的《鲁斯兰与柳德米拉》序曲

格林卡在1842年以普希金同名长诗为主要剧本素材,创作了非常具有俄罗斯民族性格的《鲁斯兰与柳德米拉》民族歌剧。内容大致描述了基辅大公的女儿柳德米拉拥有三个情人,她时常周旋于三位年轻的骑士间不知如何取舍,后来柳德米拉不幸被恶魔抓走,基辅大公便对三位骑士说谁能救出公主,谁就能与她成婚。最后骑士鲁斯兰凭着过人的智能与勇气,奋勇救出公主,终于与她结为夫妻。

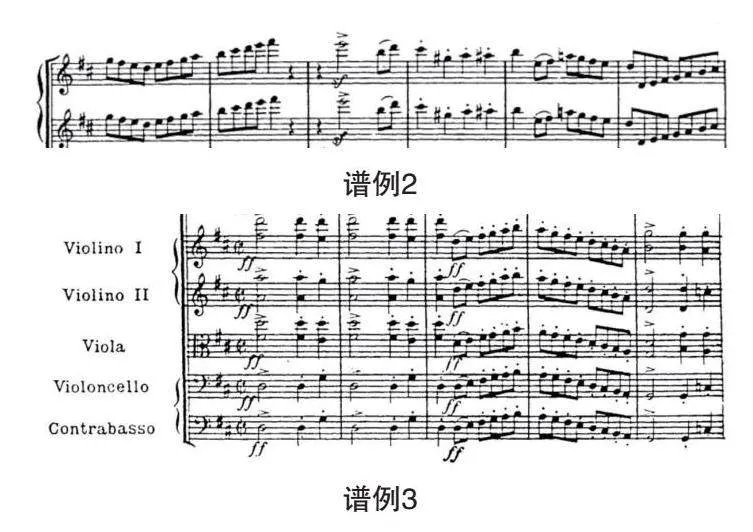

《鲁斯兰与柳德米拉》序曲的曲式结构为奏鸣曲式,流畅快速的曲风具有浓郁的俄国地方色彩。音乐由一个轻快的小序引开始(见谱例2),轻巧灵活的第一主题材料在大合奏和弦中开始出现,紧接着中提琴、大提琴与低音管共同引出乐曲的第二主题材料,低音伴奏织体的第二主题材料其实是这个歌剧第二幕中鲁斯兰所唱的咏叹调主题。在发展部与再现部演绎后,乐曲进入了壮丽明快的终结部,也就是恶魔的主题。尾声乐段以比较少见的六个全音阶构成,乐曲尾部旋律在绚丽的音乐氛围中将乐曲所蕴含的情感力量逐渐增强,最后以雄壮气势结束全曲(见谱例3)。主部主题开始出现,提琴组干净稳重的力度,描绘出鲁斯兰雄厚宽广的气质,主部主题在木管组乐器和弦乐器的重叠中将鲁斯兰的形象表现得生动逼真。

连接部在D大调属和弦上进入,并使用了引子和主部主题的所出现的音乐素材。连接部中的主题素材的出现采用了卡农的手法,依次由大管、双簧管和长笛奏出,这样重复两次,第二次旋律降低了四度,转到A大调,这样的意外进行突出了音乐动荡的色彩。副部主题以F大调为调性核心,整段旋律框架非常抒情优美,表现了鲁斯兰与柳德米拉的爱情。由大提琴主奏和主部主题形成对比,旋律叹气式下行级进,连续两次,之后旋律由大提琴主奏变成小提琴和长笛主奏,音乐意境似乎与前面相呼应。[3]

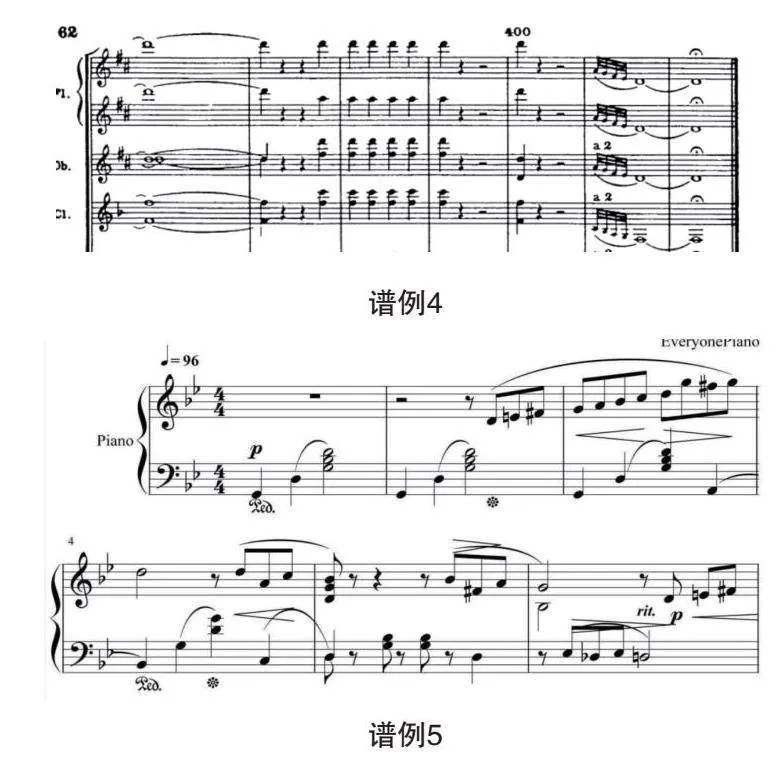

凯歌似的主部主题在长笛和小提琴上奏出,其他声部用重叠式的节奏音型,力度和节奏又回到了开始时的简短有力,将坚定果断、充满活力的情绪推向极致。最后,全曲高潮在再现部之后的尾声, 戏剧冲突也是在这里发展到顶点的(见谱例4)。[4]《鲁斯兰与柳德米拉》的序曲具有强烈的淳朴、热情、优美、抒情的音乐风格特点,序曲的音乐旋律线条简朴流畅,蕴含了俄罗斯民族爽朗而坚强的独特音乐气质,表现了俄罗斯人民对生活的热爱和对美好未来的向往。

(三)柴可夫斯基的《六月船歌》

《六月船歌》是19世纪下半叶,柴可夫斯基根据阿·普列谢耶夫的诗《走向河边》所谱写的。柴可夫斯基根据诗歌中描写的波光粼粼、水波荡漾的意境,采用“船歌”体裁,并以之命名。

从谱例5中可以看出,引子开始就引出了主题音乐材料,旋律十分具有歌唱性好似小船自远处缓缓驶来不断发展,音乐激情达到高点再缓缓降至弱慢。三段音乐起伏有致,对比呼应, 如同银河碧波般细腻荡漾。中段音乐转入大调的明朗主题旋律并且提高各个声部的饱满度,伴奏织体的主和弦、属和弦频繁替换。音乐转向明亮而宽阔,音乐节奏开始活跃,给听众呈现出如同一个原始民族的粗犷旋律,与前面的音乐材料形成鲜明对比。[5]最后的再现部分采用完整再现的方式,旋律线条如同荡漾的碧波衬托着平和舒缓而略感忧伤的旋律,与前面高潮的激昂情感产生强烈对比。

总而言之,民族音乐的产生与发展与它存在的时代的人们的生产生活密切相关,丰富的民族音乐宝藏中始终贯穿存在着民族性格,并对民族音乐的发展产生了重要的影响。“俄罗斯横跨亚欧大陆,其辽阔幅员上所成长的俄罗斯民族有着其独特的民族性格与文化;而音乐作为文化的载体,其发展演变必然受到文化环境的影响,并全方位地呈现该民族的性格特征”。[6]所以说,民族歌曲不仅是俄罗斯文学的主要成分,而且是俄罗斯人日常生活中必不可少的重要组成成分。俄罗斯的民族个性直接影响了俄罗斯音乐文化,而俄罗斯民族个性也寓在了俄罗斯音乐文化之中,使俄罗斯民族在当今世界的音乐大舞台中产生了十分独特的影响[7]。

参考文献:

[1]周立言.柴可夫斯基钢琴曲《杜姆卡》中的俄罗斯民族音乐元素分析[J].黑河学院学报,2021,12(11):124-126+129.

[2]朱璐.歌剧《伊万·苏萨宁》中的俄罗斯音乐元素研究[J].北方音乐,2015,35(18):44-45.

[3]张景易.《鲁斯兰与柳德米拉》歌剧序曲的音乐特点及曲式分析[J].音乐时空,2016(03):49-50.

[4]邓科峰.《鲁斯兰与柳德米拉》序曲中的民族性特点[J].北方音乐,2018,38(07):49-51.

[5]郭轶.柴科夫斯基《六月——船歌》的美学阐释[J].音乐生活,2018(09):76-77.

[6]勒德勐豪,尤远梯,胡伊洛.浅析俄罗斯民族性格在19世纪音乐发展中的呈现[J].当代音乐,2016(09):59-60+63.

[7]荣洁.俄罗斯民族性格和文化[J].俄罗斯中亚东欧研究,2005(01):66-70.