对高中音乐鉴赏教学中音乐主题赏析导向性的探究

摘 要:音乐主题是一首(部)音乐作品(段落)中最主要的乐思,更是一个音乐作品的标志。那么,音乐主题如何解析更有效呢?本文以高中鉴赏教材中外国作品的音乐主题赏析为探究方向,通过多年的观摩学习与实践,结合2017新课标解读,从“把握情感体验的分寸感”和“关注音乐主题的关联性”两方面入手,对音乐主题赏析的导向性做一些探究。

关键词:音乐主题;情感体验;音乐感知;文化理解

中图分类号:G42 文献标识码:A 文章编号:2096-0905(2023)04-0-03

在鉴赏教学中,作品鉴赏离不开音乐主题的分析。什么是音乐主题?音乐家戢祖义先生曾这样定义:“音乐主题是一首(部)音乐作品(段落)中最主要的乐思,即音乐的核心部分。常常是作曲家在充满激情的精神状态下写出来的。它是音乐思维的‘种子’,多以歌唱性较强的旋律形式出现,有个性鲜明、表现力强、音意比较完整概括等特点。优秀的音乐主题都蕴藏着十分丰富的思想内涵。”因此,对于音乐主题的有效赏析,是感受与鉴赏音乐作品、完成音乐审美过程的关键。

那么,音乐主题赏析如何才能有效?主题赏析的导向性其关注点又体现在哪些方面?笔者将以外国音乐作品的音乐主题赏析为例表达一些个人的教学观点。

一、把握情感体验的分寸感

音乐教育作为实施美育的重要途径,不论是义务段课标,还是高中新老课标,都提出以音乐审美为核心的基本理念。而以审美为核心,也就需要以情感体验为中心。音乐主题作为作品的核心,教师就需要对音乐主题的情感体验的具化进行深思熟虑的设计。但是在实际教学过程中,许多教师却很难把握情感体验设计的分寸感,下面笔者将结合一些案例来做具体分析。

(一)难点一:把握学唱音乐主题的方式

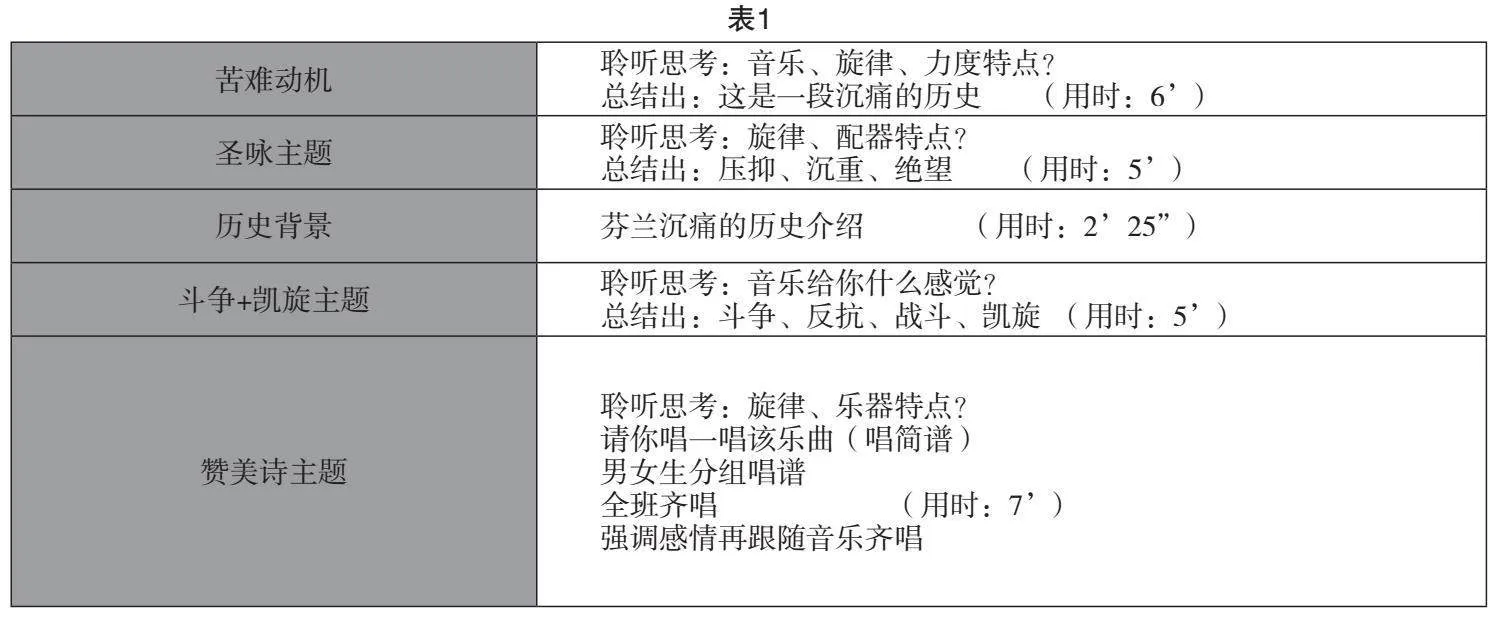

以《芬兰颂》教学片段为例,具体内容见表1。

《芬兰颂》是一部历史题材的反映爱国情操的经典交响之作,因此,执教者在“赞美诗主题”的设计意图为:通过聆听、演唱曲谱,使学生记住这个作品中最动人心弦且最重要的主题。但是,问题也就随之而来:课堂前部分的教学环节环环相扣,有着爱国情感及历史厚重感的引领,师生都沉浸在作品的音乐状态中。但到了赞美诗主题,反复的学唱简谱的环节将先前的课堂意境完全打破,5分钟左右的枯燥生硬讲解在课堂上显得尤为漫长,并且接下来的十多分钟时间,课堂意境都无法回归到先前的氛围之中。

因此,笔者认为:强调主题视唱固然重要,但记住音响呈现更重要。

在鉴赏教学中,记住音乐主题是教学的基本要求与任务,因此教师通常会强调使用唱谱、记谱的形式来反复强化练习。而这也常导致教学方式与教学目标的渐行渐远,说到底,解决识谱问题不是欣赏教学的基本要求,有时候过于强调乐谱,反而事倍功半。都说音乐是时间的艺术,记住音乐的旋律是经验的积累,而记住音响的质量,是审美的标准。同时,看着乐谱记住的主题和在音响中记住的主题是两种不同的概念,因此笔者认为,对于主题视唱的设计需视情况而定,尤其是交响作品,需要更多地去关注音响特征。

(二)难点二:把握分析音乐特性的侧重点

2017高中音乐新课标的学科核心素养的提出,强调了审美感知、艺术表现、文化理解。而纵观各种音乐课例,教师花费大量时间在非音乐本体上的教学思路,似乎有些偏离了音乐学科的教学轨道,音乐课堂转变为语文课、历史课、地理课的不在少数,而这些脱离音乐特性所教授的所谓的“文化理解”,是缺乏了审美感知的体验基础[1]。

因此,笔者认为:注重课堂形式固然重要,但把握音乐特性更重要。

那么,如何把握分析音乐特性的侧重点呢?笔者认为,多自问“为什么?”是非常有效的。为什么会具有如此感染力?为什么会具有如此表现特性……避免“为了分析音乐要素而分析音乐要素”“为了讲解主题而讲解主题”的程式化,避开“看似满堂分析其实毫无目的”等问题,目的明确地为主题音乐的赏析做到更好的关注音乐,侧重音乐,理解音乐,在聆听体验的基础上真正感受作品的内涵。

(三)难点三:把握针对学生心智的设计

在高中音乐鉴赏课中,往往容易出现以下现象。

1.体态律动过于牵强

笔者曾观摩过一节《卡玛林斯卡亚幻想曲》,在赏析音乐主题二《卡玛林斯卡亚》时,为了让学生更好地感受此主题的舞曲风格,执教者跟随着音乐在教室中随意站定,再牵起身边的同学一起随意律动。整个主题二律动持续了5分钟,但是学生丝毫没有跃跃欲试、享受的表现,而学生越是被动扭捏执教者越是努力继续寻找新的学生一起律动,课堂气氛尴尬。显然,这个环节的律动设计是不合适的。

而在另一堂课《荒山之夜》中,执教者分别在引子和副部第一主题都设计了简单的肢体律动,并请全体同学一起聆听音乐,用律动表现同学们所听出的黑暗幽灵和俄罗斯民间舞蹈的典型节奏的特点,学生因为觉得有趣于是自然地跟着教师一起律动一起表达主题的情绪。

从以上两堂课可见,高中鉴赏课中体态律动设计的成效与律动的难易程度无关,却与学生的心智接受程度有关。

高中生的心智有着明显的阶段特征,他们的智力水平已经接近成人的高峰状态,在直观、感性经验的支持下,开始理智地思考问题。他们开始用批判的眼光来看待社会万物,喜欢质疑和争论,并持有自己独到的见解。更重要的是,他们到了花季年龄,对于个人表现主义更带有“偶像包袱”,在没有底气的心理下并不愿意在众人面前展示自我。

因此,虽然体态律动能够帮助学生发展内心听觉和提高音乐记忆的能力,且近几年体态律动法在小学初中音乐课堂随处可见。但是,高中生毕竟不同于义务段学生,由于理性思维、偶像包袱效应等因素,高中音乐课律动稍不留神就容易滑入笑场、不予置理的尴尬境地。

因此,笔者认为:辅用体态律动固然可行,但把握适宜程度更为重要。

2.音乐知识过于浅散

2017高中音乐新课标提出“核心素养”,高中音乐课标修订组更是在新课标解读中提到,音乐学科核心素养的教学“路径”为:从“艺术实践”出发—获得音乐艺术的“审美感知”—形成源于音乐的“文化理解”。可见,“文化理解”是学生学习课程的终极目标。“审美感知”与“文化理解”其贯穿趋向性呈现的是一种过程与结果的关系,“文化理解”确立了音乐学科的培养方向。

基于这样的培养方向,再反观当下的高中音乐鉴赏课,音乐知识过于浅散是常见的问题之一。教师因担心学生听不懂音乐而泛听,音乐主题讲解蜻蜓点水,或是担心学生感受不到作品的内涵而直接过多地文字讲述,长此以往,学生对音乐的印象就真的模糊了,而学生对待音乐课的“消遣”心态就更强烈了。而事实上,高中生对于作品的认知程度是完全可以更加深化的,高中生的心智程度已经足以进行深度思考,可以较好地从已有经验出发到立足于音乐特性进行认知学习,笔者在多年的课堂教学实践中对此感触颇深,比如流行歌曲,学生都是先喜欢上某些作品,才认识这个作曲者演唱者,从而进行深入研究,只通过作曲者演唱者的简介是没有人能记住的,也不一定有想要了解的欲望。经典音乐,更是如此。当教师带领学生耐心品味,去真正感受到作品的美好时,他们会因为音乐的力量而激发兴趣,进而引导他们在课后去做更深入的学习[2]。

因此,笔者认为,浅化知识固然易于理解,但执持浅中蕴深更为重要。

关于教材中的西方创作音乐内容,笔者认为可从以下三方面思考。

第一,作曲家所处的时代环境、内心深处的思想意识(如贝多芬《第九合唱交响曲》第四乐章、柏辽兹《幻想交响曲》、西贝柳斯《芬兰颂》等)。

第二,作品的艺术创作特色、流派风格特征(如巴赫《勃兰登堡协奏曲》、德彪西《大海》第一乐章、勋伯格《预兆》等)。

第三,民族音乐的交响化探索(如斯美塔那《捷克的原野和森林》、格林卡《卡玛林斯卡亚幻想曲》a85125faac56ef8333815b0f4c9ff03b等)。

这三方面既是课堂的构课主线也是作品教学的最终人文内涵,而这三方面的思考有时也会同时渗透于一部作品中。教师引导学生通过音乐主题的感知与艺术表现等途径,进而对作品进行这样的艺术内涵的探究,从感性、直观、表层到理性、逻辑、内核的过程,从本质上培养了学生的音乐思维习惯,提高了学生的艺术修养,也正是呼应了“核心素养”之“文化理解”的内容与要求。而从音乐的基本情绪,到作品的风格体系、精神特征,由浅入深,浅中蕴深,广而不散,也是我们广大教师共同的构课方向。

二、关注音乐主题的关联性

音乐主题是一个作品的标志,而作品中多个音乐主题之间往往又有着割舍不断的关系。很多时候一个主题呈现之后,一定会在发展过程中不断变化。比如,典型的变奏曲体裁,是主题与一系列主题的变化反复,如三部曲式结构中,主题A再现部分与主题A的联系,如各个完全不同主题间的音乐发展关系等。而听出主题变化,其实是需要听出音乐要素和音乐表现手法的变化,这其实也是培养学生欣赏音乐的能力,更是深层次理解音乐作品内容的要求。

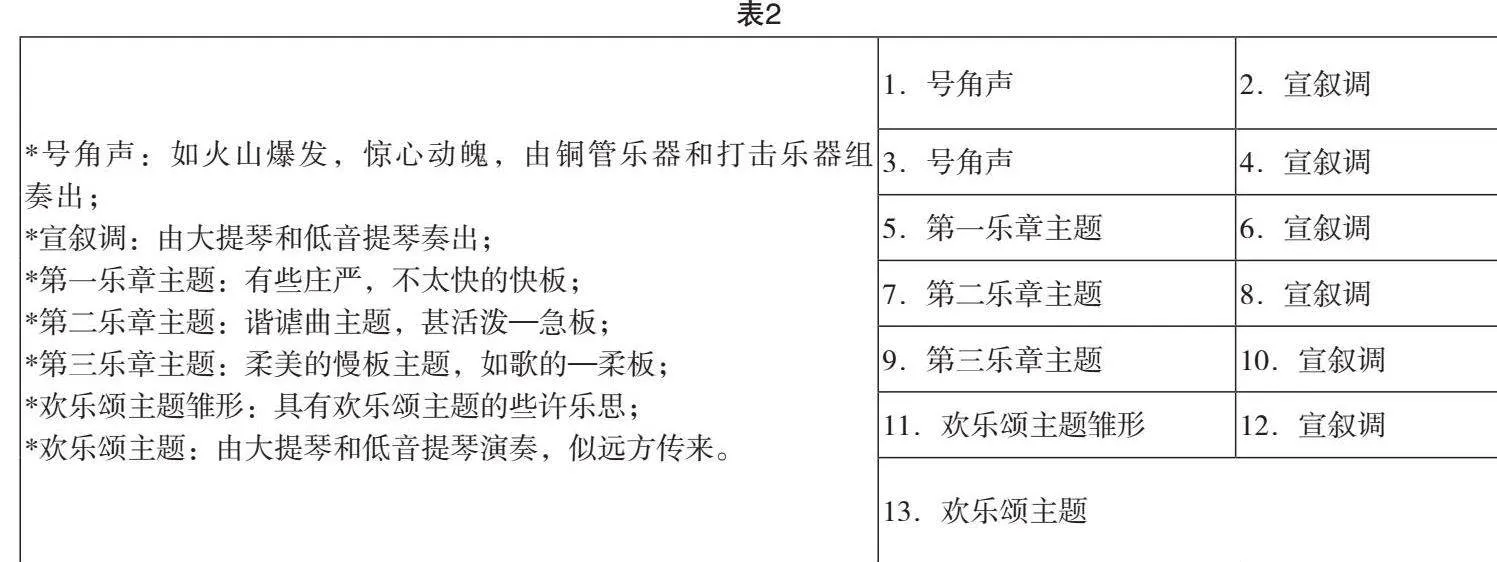

例如,贝多芬《第九(合唱)交响曲》的第四乐章,前三乐章的主题依次在第四乐章的引子中出现,因此聆听引子时,请学生把表格中左侧的音乐片段按所听到的顺序依次填写在右侧的表格中(如表2所示)。

以上是对于学生聆听音乐能力的较好的培养,同时经过对比聆听后可以得出这样的总结:使用了动力性的发展乐思和戏剧性的艺术效果,这样的深化理解,是因为有了前者的对比聆听的铺垫。而在第四乐章的欢乐主题赏析时,第一次的主题呈现和第二次的出题呈现的对比聆听,又能使学生在配器、音区、力度、演唱方式以及变奏技法上有清晰的感知。因此,围绕“欢乐颂”这一主题,将不同主题从对比、重复、变奏等方法中进行创作技法与作品风格的分析,使得课堂教学更加生动且深入。

音乐主题的创作体现的是乐曲最根本的构思,表现了一个完整的音乐思想,更是一个音乐作品的标志。因此,我们需重视音乐主题的赏析对于整部作品的理解,重视音乐主题的赏析对于学生音乐思维能力的培养以及重视音乐鉴赏对于学生核心素养的影响。以上是笔者在教学中的一些浅薄观点,还需在教学中继续实践反思。九万里风鹏正举,新征程砥砺初心!

参考文献:

[1]戢祖义.什么是音乐主题[J].中国音乐教育,2010(07):12.

[2]刘中瑛.指向“音乐性内容”:高中音乐鉴赏教学的核心[J].中国音乐教育,2018(02):7-11.