拉赫玛尼诺夫《e小调音乐瞬间》的音乐风格与演奏分析

摘 要:拉赫玛尼诺夫作为俄罗斯浪漫主义晚期音乐的代表人物之一,其创作的作品对俄罗斯乃至世界的音乐文化艺术贡献巨大,其中钢琴创作尤为突出。《音乐瞬间》是拉赫玛尼诺夫早期创作的作品,其中第四首《e小调音乐瞬间》的影响较为深远,流传较广,经常作为必备曲目出现在许多钢琴家的音乐会当中。本文针对《e小调音乐瞬间》的音乐风格及演奏时的情感、技巧等方面进行解析,希望可以给读者提供一些思路和参考以便能在演奏中更好地表达此曲。

关键词:拉赫玛尼诺夫;音乐瞬间;演奏分析;音乐风格

中图分类号:J624 文献标识码:A 文章编号:2096-0905(2023)04-00-03

一、作曲家生平及创作背景

(一)拉赫玛尼诺夫的生平及作品

谢尔盖·瓦西里耶维奇·拉赫玛尼诺夫(Sergey Vasilyevich Rachamaninoff)1873年出生于俄国,是著名的钢琴家、作曲家。拉赫玛尼诺夫的钢琴启蒙老师是他母亲,而后跟随音乐学院的老师学习钢琴。全家搬迁至圣彼得堡后,拉赫玛尼诺夫便进入了圣彼得堡音乐学院学习,又在吉洛特的介绍下跟随兹维列夫学习钢琴,经过兹维列夫严格的教学,拉赫玛尼诺夫获得了近乎完美的技术。后来的谢他又逐渐对作曲产生了兴趣,便跟从阿伦斯基学习赋格,在他十九岁那年发表了《大提琴与钢琴前奏曲》,随后又完成了歌剧《阿列科》与《升c小调前奏曲》,之后因《第一交响曲》的演出失败中断了他的创作。写给恩人达尔的《第二钢琴协奏曲》让他又开始了他的作曲生涯。1908年首演的《第二交响曲》荣获了格林卡奖,紧接着《第三钢琴协奏曲》也写作完成了。第一次世界大战期间他流亡国外,1934年发表了《帕格尼尼主题狂想曲》。1943年在一次旅行演出中突发疾病,并在同年的3月28日去世了,享年70岁[1]。

(二)《e小调音乐瞬间》的创作背景

音乐瞬间这一钢琴体裁最初是由舒伯特首创的一种钢琴小品,拉赫玛尼诺夫的《音乐瞬间》是在1896年10月至12月完成的,一共有六首,而《e小调音乐瞬间》便是其中的第四首。拉赫玛尼诺夫从音乐学院毕业之后,钢琴和作曲方面都进行得非常顺利,直到1895年作品第十三号《第一交响曲》的首演失败,加上当时俄国音乐界莫斯科派与彼得堡派的严重对立所带来的负面评价,给了拉赫玛尼诺夫沉重的打击,甚至一度抑郁至患上了精神疾病,自此以后整整三年都无法继续写作。好在一位名叫达尔的精神疾病方面的医生在1900年来到了拉赫玛尼诺夫的身边,帮助他治好了这个病。拉赫玛尼诺夫逐渐恢复状态后作出了这6首《音乐瞬间》。这6首《音乐瞬间》不仅是拉赫玛尼诺夫乐曲创作的转折点,更是他人生的转折点,至此之后他逐渐找到了属于自己的创作风格与人生步调[2]。

二、《e小调音乐瞬间》的音乐风格分析

(一)《e小调音乐瞬间》的相关音乐风格分析

浪漫主义音乐在继承古典主义音乐的基础上做了新的突破。强调抒发个人的情感与思想的表达是浪漫主义时期音乐最重要的特点之一,也是浪漫主义音乐对古典主义音乐的探索与创新。十九世纪前后,受当时一系列社会革命以及文化思潮的影响,浪漫主义在欧洲逐渐形成。浪漫主义时期在发展过程中,由于北欧与东欧的一些国家的政治变化,掀起了民族解放运动,人们追求自由和民族独立,与此同时也推动了民族艺术音乐文化的发展,出现了许多民族主义的音乐家,俄罗斯的民族乐派也由此产生。俄罗斯民族乐派在吸收浪漫主义音乐精华的同时,加入了非常强烈的民族性特征,他们利用俄罗斯的民间音乐、民族文学、民间传说等有强烈民族倾向与强烈爱国主义的题材进行音乐创作,具有代表性的作曲家有格林卡、柴可夫斯基、强力五人集团(巴拉基列夫、穆索尔斯基、居伊、鲍罗丁、里姆斯基·科萨科夫)等,这些作曲家致力于弘扬本国的民族文化[3]。

(二)拉赫玛尼诺夫的创作风格

拉赫玛尼诺夫在创作中深受肖邦、李斯特、柴可夫斯基等浪漫主义作曲家的影响。因此他在倡导浪漫主义的同时也拥有着强烈的民族意识,其中柴可夫斯基是对拉赫玛尼诺夫影响最大的作曲家。柴可夫斯基是伟大的俄罗斯音乐大师,他的创作更多地借鉴了西欧浪漫主义音乐的技巧与创作形式,因此对比同时期强力五人集团的创作来说在体裁与题材上都更加广泛,他也更注重在创作中抒发个人的情感体验,他所创作的音乐作品更多的是表达了个人的人生经历,所以在他的音乐作品中总是有一种现实主义的力量与令人深刻的悲剧性色彩。而拉赫玛尼诺夫少年时在莫斯科音乐学院的学习期间改编了柴可夫斯基的交响曲《曼弗雷德》,又在晚年时改编了柴可夫斯基的《摇篮曲》。他创作的第一首曲子和最后一首曲子都是改编柴可夫斯基的作品,拉赫玛尼诺夫的音乐创作生涯以柴可夫斯基的音乐开始,又以柴可夫斯基的音乐结束。拉赫玛尼诺夫本人曾经说过:“我只是写下萦绕在我心头的音乐,尽可能求其自然。我是一个俄罗斯作曲家,我出生的土地影响了我的性情和外貌。我的音乐是性情的产物,所以它也是俄罗斯音乐。”[4]他乐忠于表达自己的真实情感体验,用音乐来抒发自己的内心世界。因此,拉赫玛尼诺夫的音乐创作风格一直都根植于俄罗斯的民族音乐,蕴含着浓郁的民族风格,具有非常强的、源自俄罗斯民族血液中特有的忧伤与悲情。

拉赫玛尼诺夫的旋律继承了从鲁宾斯坦到柴可夫斯基的音乐体系,有着清新自然、纯净质朴的特点,加上他本人特有的迂回音调,形成了他独特的音乐创作风格。他的音乐写作中也较少采用特殊调式,大多都使用传统的调式调性来作曲,不论是从他的人生经历还是民族风格上来说,他都更倾向于小调,更喜欢较为伤感的色彩。在和声技法的使用上,拉赫玛尼诺夫喜欢采用俄罗斯乐派的写法,尤其是用根音成增四度关系的两个大小七和弦交替的方法来写作,这也体现在他很多的早期作品中。拉赫玛尼诺夫并未受二十世纪新的音乐潮流的影响,依旧坚持着浪漫主义音乐,坚持抒发自己的真实情感,这种逆时代的音乐风格无疑使他成了浪漫主义音乐的最后一位代表人物。虽然整体风格上还是坚持了浪漫主义音乐,但他在和声技法的运用上却经受了二十世纪近现代音乐的熏陶,这给他中后期的写作又增添了一分色彩,让他的创作独一无二。

三、《e小调音乐瞬间》的演奏分析

(一)演奏要点及训练技巧分析

1.手指的快速跑动技巧

乐曲的开头便是一段如海浪般的左手十六分音符六连音(见谱例1),且这种织体贯穿了全曲,推动着乐曲主题情绪的发展。笔者认为,在注重速度的前提下,音色与六连音的节奏感也非常重要,因此,练习好手指的快速跑动技巧是演奏好这首曲子非常关键的一步。

一般情况下,大多数演奏者的右手快速跑动都会比他的左手要好很多,所以笔者认为,在最开始练习此曲时就应当先单练左手,并且需要慢练左手。慢练过程中很重要的一点是要分清“慢”的地方,所谓的“慢”是指音与音之间的间隔时长需要拉长,但指尖发力以及落键的速度要快。在练习时,首先要注意的是保持好手部的放松状态,注重手臂、手腕、手指的协调性,运用手臂的推力,感受到指尖力度的转移,把握好指尖的力度与手臂带动的方向。此时,也要注意手指的灵活性,设计好指法,指尖应当贴键弹奏,确保速度的同时注重乐句的连贯性。慢练练习好之后应当采用变速练习,避免造成惯性以至于在真正演奏时的速度提不上去[5]。

2.八度和弦的演奏技巧

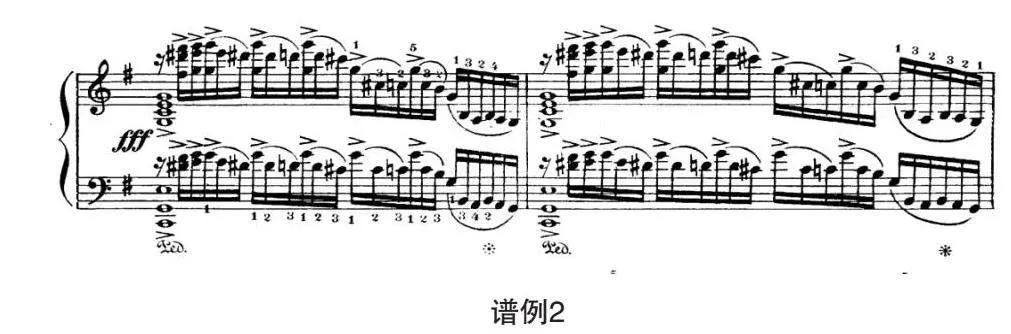

除了十六分音符的六连音织体之外,八度和弦的弹奏技巧也十分重要,且技术难度较大。在这首曲子当中右手出现了大量的八度和弦,形式多样,不仅有与单音相互交替的八度和弦,连续级进的八度和弦,还有连续大跳的八度和弦(见谱例2)。这首曲子中的八度和弦大多是强奏,笔者认为,在练习过程中,应当注重整个手部的放松,但要保持手掌以及大小指的支撑,在此前提下学会运用身体及手臂的力度传导到指尖去推动钢琴发声,而不是用蛮力砸琴。

笔者认为,这首曲子最难的一个八度技巧是在再现部的第四小节的右手处,这个部分是由单音与八度和弦相互交替而组成的旋律,且八度和弦的中音与前后的单音级进进行,因此右手非常容易刮键。在练习这个小节时应当单独慢速练习右手部分,在练习过程中,需要极度地注重右手手掌的支撑以及右手二、三、四指的灵活性,保证右手音符清晰的前提下注重右手声部的区分[6]。

这首曲子另一个难度较大的部分是,左右手的八度和弦大跳技巧(见谱例3)。我们在弹奏的时候不要过分地去找音的位置,而应当利用手臂的惯性去找音。这首曲子的大跳基本上都是由八度音程跳到八度和弦,我们在弹奏八度音程时,右手的手臂可带动手掌向右找音(左手则反之,向左找音),在八度和弦的部分用指尖及手掌支撑住,这样既可以在弹奏时确保音符的准确性,又可以在不砸琴的情况下保证弹奏所需要的力度。

(二)演奏情感分析

这首曲子的调性从e小调转G大调后又回到了e小调,作曲家采用的如“海浪式”的伴奏织体,加上乐谱的开始部分以及曲谱中频繁出现的强奏记号,让这首曲子充满了悲壮的色彩。笔者认为,我们在演奏这首曲子时应结合作曲家当时所处的环境,感受他当时的情绪变化。那个时候的拉赫玛尼诺夫从顶尖音乐学院的作曲专业以满分的成绩毕业,创作的作品一直以来都受到了先辈们的一致好评,这个时候的他对自己充满了信心,但又在好不容易创作出来的《第一交响曲》发表以后,受到了人们的质疑,此时的拉赫玛尼诺夫的心理产生了极大的落差感,在肯定和怀疑自己实力的挣扎中,想要宣泄自己的情绪便作出了此曲。

由ff开头的左手十六分音符六连音,如同作曲家内心深处的挣扎般强烈而又凌乱,此时,右手三个相同的主题旋律坚定地出现,这三个旋律推动着作曲家内心的情绪越来越强烈,因此笔者认为,此处的右手应当依次加大手指的力度,利用手臂的力量由浅入深地在琴键上站立,到了第七、第八小节时慢慢收回力度,并且在第八小节右手第一个音时注重触键,指尖贴键,触键速度减慢,缓缓地往琴键里面传送力度。

到了第15小节时,左右手的旋律如同作曲家内心对自己肯定与怀疑的声音般,相互对话,而这种挣扎的声音依次减弱直至第20小节。

第27小节是整首曲子唯一出现ppp的地方,这里的情绪就好像在黑暗中寻找到了一丝光明,演奏到此小节时需要利用左踏板来控制力度。第27小节和第28小节最弱,然后从第29小节开始慢慢渐强,直至第35小节处达到最强力度。从35小节第二个音开始力度又开始减弱直至第37小节,作曲家的内心又开始了挣扎。

这种挣扎持续得并不久,到了再现部,一切又回到了起点,甚至情绪更加强烈了。第54小节处情绪达到顶峰,从61小节又开始了左右手旋律的呼应,最后在强奏和弦中结束了全曲,情绪得到了最后的宣泄。

四、结束语

想要演奏好拉赫玛尼诺夫的《e小调音乐瞬间》,必须对此曲的作者生平、创作背景、乐曲风格以及乐曲里包含的演奏技术要点进行全面了解,有针对性地进行练习,理解和体会作曲家的内心情感,才能更好地诠释乐曲,对其进行二度创作。笔者希望通过对《e小调音乐瞬间》的研究能够给读者带来思考,也希望能够对演奏此曲有更进一步的诠释。

参考文献:

[1]武川宽海,程鹿峰.拉赫玛尼诺夫——俄国著名作曲家、钢琴家[J].文化译丛,1986(03):40-43.

[2]阎冰.他用音乐谱写自己的生命之旅——为纪念拉赫玛尼诺夫逝世60周年而作[J].乐府新声(沈阳音乐学院学报),2003(02):37-39.

[3]毕丽君.关于拉赫玛尼诺夫音乐中民族性与悲剧性的研究[J].艺术探索,2007(05):125-127.

[4]邓亚.拉赫玛尼诺夫音乐的浪漫主义风格和俄罗斯特征[J].黄河科技大学学报,2010,12(06):94-96.

[5]Bryantseva.维拉,印慧媛.拉赫玛尼诺夫创作成熟期前的曙光——《音乐瞬间》Op.16[J].当代音乐,2015(11):86-89.

[6]刘璐娜,康勤.拉赫玛尼诺夫《音乐瞬间》(Op.16No.4)的创作特征与演奏分析[J].北方音乐,2020(04):18-20+138.