《渔舟唱晚》音乐形态的特征与表现力

摘 要:《渔舟唱晚》之所以在我国古筝艺术史上享有崇高地位,是因为该乐曲在音乐形态上构思精妙,合理运用了“抛物线音形”,从而展现了强大的音乐表现力与艺术张力,达到了气韵生动的艺术境界。

关键词:《渔舟唱晚》;音乐表现力;张力;中和之美

中图分类号:J632 文献标识码:A 文章编号:2096-0905(2023)04-00-03

《渔舟唱晚》是20世纪30年代以来流传极广、影响极大的一首筝曲,在古筝艺术史上享有崇高地位。学界一般认为,该曲由“娄树华根据山东乐曲《归去来兮》改编,后又经曹正整理而成”[1]。经曹正译谱编订后,乐曲有了新的表现力,目前筝界普遍采用的也是这一版本。本文以曹正订谱的《渔舟唱晚》为范例,在立足于解析该乐曲音乐形态特征的基础上,分析其音乐表现力的生成原因,并对该乐曲做出高度评价,认为其腔韵宛转、富有张力,展现了“中和”的审美意趣。

一、音乐形态分析

笔者在对《渔舟唱晚》的音乐形态进行总体考察后发现,无论从宏观的结构形态来考察,还是从微观的滑音形态、颤音形态来分析,“抛物线音形”都是该乐曲最典型的音乐形态特征。

(一)“抛物线音形”释义

“抛物线音形”的概念最早由刘承华在论文《古琴表现力抉微》[2]中提出:古琴“走手音”大都是非匀速的,其音迹从听觉上不会是直线和极为规则的圆曲线,而是变化曲线,类似抛物线。

“抛物线”是数学和物理学科中的概念,作者将其引入音乐学的研究视野中,认为抛物线与直线、圆弧曲线的最大区别就在于:一条抛物线是两种力互相博弈的结果,在此过程中能够产生张力,抛物线的“顶点”就是张力达到的最高点。用“抛物线”来描述古琴“走手音”的音迹,旨在说明“走手音”的演奏是具有张力的,不仅有音高的变化,而且有速度和力度的变化。①

实际上,“抛物线音形”并不是古琴音乐所特有的,在中国传统音乐,如民族器乐曲、民歌、戏曲、民族歌剧中,都能明显体会到“抛物线音形”的存在,古筝曲中亦不例外,在筝曲《渔舟唱晚》中体现得更是尤为明显。笔者认为,正是作曲家对音乐结构的精妙构思以及演奏家对指法技法的合理编排才使该乐曲拥有了强大的音乐表现力和演奏张力。

(二)结构形态中的“抛物线”

考察该曲的结构形态,可以实现对乐曲的宏观把握。《渔舟唱晚》的曲式结构为三个乐段加尾声,第一乐段和第二乐段均为慢板,但第一乐段速度平缓,情绪起伏不大,进入第二乐段后则速度稍有加快,强弱律动也有了明显增强,相比前一乐段情绪呈上升趋势;第三乐段为快板段落,速度逐渐加快,情绪也上升至乐曲的最高点,直到乐曲尾声,速度才逐渐放缓,情绪也逐渐回落。

从音高布局来看,乐曲开始时音域较低,随着音乐情绪的发展逐渐升高,至第三乐段出现全曲最高音c3,随后迅速下行,结束全曲。特别地,快板部分的音高布局,呈现出一条由“A-c2-A”对称圆润的“抛物线”,结构布局严密,旋律线条一气呵成。

近年来,流传较广的演奏版本,如袁莎、王中山、林玲、周望所奏版本都是在宁静和缓的慢板段落后,将灵动自由的快板段落演奏三遍,整体上由慢渐快、由弱渐强,配合音高变化,逐步上升到情感最饱满、感染力最强的地方,靠音高、速度和力度的协同变化来推进乐曲,从而形成乐曲的高潮。随后进入乐曲的最后一段,音高下行,力度减弱,速度渐慢,情绪回落。

可以看到,整首乐曲无论在音高布局、音强变化,还是在速度安排上,整体呈现出一个由较低点上升至高点再回落的变化趋势,趋于“抛物线”形态。

(三)滑音、颤音形态中的“抛物线”

《渔舟唱晚》作为一首颇具古典风格的筝曲,滑音技法与颤音技法是该曲演奏中至关重要的两种音乐表演技巧。通过对该曲滑音形态与颤音形态的考察,可以从微观层面上把握该曲的音乐形态特征。

抛物线音形最早是在滑音中发现的,古筝演奏中的滑音一般可按照音高变化情况分为上滑音与下滑音,由较低音位向较高音位变化即为上滑音,反之由较高音位向较低音位变化则为下滑音,在这种音位的变化过程中,便蕴含了一个个圆活的“抛物线音形”。

《渔舟唱晚》一曲,不同位置、不同连接处采用了不同形式的滑音,但“抛物线”都蕴含其中。按照滑音性能,可将其分为节奏式滑音和连接式滑音两种类型,节奏式滑音一般包含两种,一为定时滑音,即在该音的一半时值后进行上滑或下滑;二为附点滑音,即在该音的四分之三时值后进行上滑或下滑。连接式滑音则指,右手弹奏后,左手立即衔接滑音,强调上滑与下滑的过程,以运动过程中所呈现的“抛物线音形”起到修饰长音、增添余韵的效果。

颤音,俗称“揉弦”,是古筝演奏中应用非常广泛的一种左手演奏技法。由于弹拨乐器的发音特性,古筝弹奏时为点状出音,即一弦出一音,故音与音之间难免存在间隙,为了填补出音间隙,使音与音衔接得更为连贯,便使用了能够达到“以韵补声”目的的颤音技法。颤音的基本演奏方式为:右手出音后,左手食指、中指、无名指在琴码左侧相应琴弦做连续性上下揉弦动作,使得原本固定的音高产生较为规律的波动。

颤音所呈现出的音迹,实际上就是一个个“抛物线音形”的组合,且这些“抛物线”是连续绵延的,这便是与滑音形态的显著区别。通过左手波动速度、幅度、时间的变化,颤音可呈现出丰富的乐音形态,增加旋律线条的变化,从而产生丰富而独特的演奏效果。

二、“抛物线音形”的表现力

如前所述,“抛物线音形”是《渔舟唱晚》最典型的音乐形态特征。笔者认为,该曲之所以有着强大的音乐表现力和演奏张力,与“抛物线音形”的使用有着直接的关系。

(一)“抛物线音形”对腔韵的润饰作用

中国传统音乐非常重视腔韵,在行腔中使用具有润饰作用的颤音技法与滑音技法,若能处理得当,可起到美化乐音、生成意韵的效果。

古筝一弦一音,出音呈点状,音与音之间是彼此分离的,而只有使音“线化”才能产生游走的动势。学者刘承华对此进行了深刻阐发,笔者甚为赞同:只有线状的音迹才会打破静止状态而产生游动感,才能打破孤立状态而获得吸引力,才能突破有限状态而指向无限境域。

颤音手法的运用就是将点状发音转化为线状发音的典型技法,这种“线状的音”被学者沈洽称为“音腔”,他认为“音腔”现象与中国传统音乐的“神韵”问题直接相关,更是指出:“音之带腔和如何带腔几乎就是传统音乐的命脉所在”[3]。因此,笔者认为对颤音技法的运用水准是意韵能否生成的关键要素。

笔者通过对袁莎、王中山、林玲、周望、孙金阳等古筝大师乐曲演奏的观察,再结合自身的演奏经验,将颤音的表现手法做了细分,大类上可分为普通颤音和意境颤音。普通颤音又可根据左右手结合的情况分为弹颤同时和先弹后颤,根据颤幅的大小又分为大颤和小颤,也可结合起来进行使用,如弹颤同时并做大颤;意境颤音则是近年来古筝艺术界的新提法,是一种“颤幅很小、颤速很慢,表达意境深远,演奏状态大于演奏效果”②的颤音表现手法。在《渔舟唱晚》中,颤音的使用不仅能够将一个个点状的音变为线状音形,以造成绵延之感,而且能够通过不同的颤音表现手法,产生不同的音韵,韵不同,则波澜不同;韵丰富,则有波澜起伏之感,才能将王勃《滕王阁序》中“渔舟唱晚,穷响彭蠡之滨”的意境生动描摹出来。而所谓“波澜”,就是“抛物线音形”。

颤音因波动幅度与速度等差异可以产生不同的音响效果,演奏者可通过不同的颤音处理方式表现出音乐家个体间的气质,展现不同地域、流派的风格特点。演奏者修养越高,在刻画音乐形象上便会愈加生动,对乐曲意境的描摹也愈显深远。

此外,由于古筝采用五声音阶的基本定弦法,故空弦上奏不出七声音阶,但是通过左手按弦的方式可以奏出三度以内的任何“变声”。但这种通过左手按弦得到的“变声”,无论音高上如何趋近准确,总有一些不稳定因素渗透在其中,而在《渔舟唱晚》中,则追求在“变声”上加颤音,以避免点状音,增加灵动感,更是放大了这种不稳定因素。这种行腔上的微妙处理,使得乐曲更加气韵生动。

颤音可起到美化乐音、润饰腔韵的作用,滑音也是如此。在行腔过程中合理使用滑音技法,不仅能够起到连接点状音的作用,还可增加调整演奏气息、辅助表达情绪的功能。

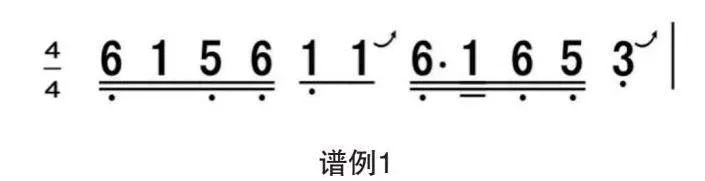

以古筝演奏家孙金阳《渔舟唱晚》的演奏处理为例,谱例1所示的两处滑音,第一处被处理为节奏式滑音,第二处则被处理为连接式滑音。前者在该音的四分之三时值后进行上滑,是一个典型的附点上滑音,左手按滑完成与下一音紧密衔接,旋律在连贯之中又显出轻盈之趣;同时,附点上滑的“韵”得到充分强调,“味”也油然而生。第二处滑音则更多强调上滑的变化过程,右手一出音左手便开始运动,使该长音呈现出一个圆活完满的“抛物线”音迹,同时毫无滞碍地过渡到下一个音,起到完美的连接作用。

(二)“抛物线音形”展现巨大张力

“抛物线”是一种特别富有张力的线条,其张力来源于两个不同方向的力的相互作用。只有当两种不同方向的力进行对抗与博弈时,张力才能在这种矛盾运动之下产生。

《渔舟唱晚》中,大量使用且最具特色的技法当属“花音”,该技法的大量运用使该曲流畅、音乐线条圆滑。花音的基本演奏方法为:从较高音区往较低音区做快速连托运动,可将数音以推力形成连贯的音线,是《乐记》所言“累累乎如贯珠”的极佳体现。花音在筝曲演奏中主要承担音与音之间的连接作用,但若辅以速度和力度的变化,也可具有抒发情感的功能。《渔舟唱晚》慢板部分花音出现次数不多,主要起承上启下的连接作用,而在快板中则进行了大量运用,甚至可以说,花音是该曲快板的“灵魂”之所在。

花音处理得当,音乐的内在张力和气韵才能在此基础上生发。如何才称得上处理得当?首先,笔者想借用古筝演奏家孙金阳的一个观点:“花音想要抒情,便不能走直线”③。随后,笔者通过观察王中山、袁莎、林玲、周望、孙金阳等十余位古筝演奏家的表演视频,得出一个结论:花音想要具有张力,便要走“抛物线”。若走直线,便只有一个方向上的作用力,缺少来自相反方向的阻力,而只有当两个不同方向的力进行相互博弈时,张力才能产生。花音走“抛物线”是为了在弯曲中形成张力,使得出音更加饱满圆彻,达到情感充沛、动人心弦的演奏效果。

(三)“抛物线音形”的中和之美

“抛物线音形”的“顶点”体现了两种力量的博弈,其低点则反映了对力量的节制。相互博弈产生张力之美,但若想展现“中和之美”,便需要有所节制。

还是以花音技法为例,花音演奏的另一个要点,就是要注意“音头”。前文提到,花音是大指的连续运动,实际上,古筝弹弦的四指本身也是有力度差别的,一般说来,大指的托和中指的勾力度较大,所以由于托指指力的原因,花音在演奏时非常容易出现音头,而音头的出现,会使得出音不连贯,从而破坏张力所需的连贯性和整体性,因此在演奏花音时要想达到最佳效果,需要将音头弱化。笔者根据实际演奏经验,认为花音的音尾同样也需要弱化,因为花音的本质是装饰音,一方面要与前音、后音做自然衔接,另一方面也不能“喧宾夺主”,掩盖后音的光芒,所以在力度上不宜超过后音。由此,笔者认为花音演奏时要弱化音头和音尾,进一步地,可以在适当处追求“无声进,无声出”的演奏效果,如快板第一遍演奏时,较之后面两遍,总体力度偏弱、速度偏慢,因此花音也需相应更加柔和一些,此时进一步减弱音头和音尾的力量是较为恰当的处理方式。

著名二胡演奏家马友德教授也持有力量需有节制的观点,他特别强调演奏者左手按弦时要“划圆”,右手运弓时要特别注意“音头”的处理,运弓时要有一定的“阻力感”。[4]所谓“阻力感”便是强调对力量的节制,“划圆”的观点则让笔者联想到徐上瀛《溪山琴况》中的论述:“宛转动荡,无滞无碍,不少不多,以至恰好,谓之圆。”把握分寸,有所节制,恰到好处,才能奏出圆活宛转的乐音。

中国传统音乐美学崇尚“中和之美”,《中庸》云:“喜怒哀乐之未发,谓之中;发而皆中节,谓之和。”想要“由中致和”,需要一个中间环节,便是“节”,即节制。有所节制,取其中道,在音乐表现中注重刚与柔、直与曲等风格的协调,才能去往“中和之美”的理想艺术境界。

三、结束语

古筝曲《渔舟唱晚》之所以历经80多年岁月,至今仍具有强烈的艺术感染力和蓬勃的生命力,与作曲家和改编者对音乐形态的精心营构以及演奏家对音乐表现力的不懈探索是分不开的。该乐曲对“抛物线音形”的合理构建,使其呈现出腔韵宛转、富有张力的艺术表现魅力,并且展现了“中和”的审美意趣。

通过对筝曲《渔舟唱晚》的探析,笔者真切地感受到中国传统音乐借由古筝这一乐器载体所传达出的深邃美感,古筝艺术作为我国传统的艺术瑰宝,其音乐表现力等待更多后人去开发与探索,其艺术价值也将通过更多优秀的作品得到展现,以旺盛的生命力蓬勃向上。

参考文献:

[1]蒋萍.古筝演奏法[M].北京:人民音乐出版社,1957.

[2]刘承华.古琴表现力抉微[J].中国音乐学,2000(02):49-57.

[3]沈洽.描写音乐形态学引论[M].上海:上海音乐出版社,2015.

[4]马友德.谈二胡基本功训练[J].南京艺术学院学报(音乐与表演版),1987(04):12-15.