浙江省高层次科技人才集聚现状、问题及优化对策

何晓柯,巫丽君

(1.浙江工业大学 之江学院,浙江 绍兴 312030;2.浙江工业大学 管理学院,浙江 杭州 310023;3.南京农业大学 公共管理学院,江苏 南京 210095)

当前,浙江正坚定不移行进在以“八八战略”引领共同富裕先行和省域现代化先行的伟大征程中。高层次科技人才,是促进科技创新的智力支撑和核心力量,是高质量实现“两个先行”的重要基石和战略保障。浙江全面落实人才强省和创新强省首位战略,深入实施高质量科技人才工作,聚天下科技人才而用之,为奋力推进并加快实现“两个先行”提供强有力的科技支撑、人才保障和智力支持。

一、高层次科技人才及人才集聚的概念阐述

(一)高层次科技人才的概念及统计范围界定

1.高层次科技人才的概念。国内外学者对高层次科技人才的内涵研究,主要集中在两个角度:一是依据科技人才的“特长或成就”进行界定,如梁文群等(2014)[1]认为,高层次科技人才是在所从事学科或专业领域有较深造诣或掌握核心技术,对经济社会发展及科技创新发挥较大作用的人才;二是依据科技人才的“学历、职称或头衔”进行界定,如多数美国学者认为,高层次科技人才指在大学任助理教授以上,在研究所或大公司研发部门任科学家职衔以上的人员[2]。鉴此,本文分析并归纳高层次科技人才指拥有较高学历或职称资格,在科技领域掌握丰富专业知识,具有较高学术造诣,从事创造性劳动,为科技创新发展发挥较大作用的人才。

2.高层次科技人才的统计范围界定。结合概念界定,并从统计测度的科学性及数据可获得性出发,本文将高层次科技人才的统计范围确定为:(1)具有硕士研究生及以上学历(学位)且从事科技领域职业的人员;(2)科技领域就职且具有副高及以上专业技术职称(职务)的人员。这两类人员有交集,只要满足学历(学位)或职称条件之一,均属本文统计的高层次科技人才范畴。

(二)高层次科技人才集聚的概念阐释

国内外学者对高层次科技人才集聚概念的研究很少,多是对人才集聚概念的研究。Simon(1998)[3]提出人力资本聚集是因就业增长和人力资本存在关联性而促进空间上劳动力比较集中的现象。Giannetti(2001)[4]分析形成优秀人才高流动率的重要因素是不同地区技能薪酬的内生差异,这推动各类人才在空间上的集中与聚合。李光红等(2013)[5]指出人才集聚指因受某种因素影响人才从不同区域(或组织)流向某一特定区域(或组织)的过程。由国内外学者对人才集聚内涵的阐释可知,人才集聚是人才受某些因素影响在空间上的集聚现象或过程,故本文界定高层次科技人才集聚指高层次科技人才受某些因素影响向某区域集中的现象或过程。影响高层次科技人才集聚的因素比较复杂,既有经济发展环境、政策制度等宏观环境因素,也有科技人才自身意愿、个人价值观、能力、素质条件等微观个体因素。

二、浙江省高层次科技人才集聚现状

2010 年以来,浙江省委、省政府先后出台了《浙江省中长期人才发展规划纲要》(2010—2020 年)(浙委办〔2010〕95 号)、《关于深化人才发展体制机制改革支持人才创业创新的意见》(浙委发〔2016〕14 号)、《高水平建设人才强省行动纲要》(浙委发〔2017〕42 号)、《浙江省人才发展“十四五”规划》(浙发改规划〔2021〕247 号)等一系列人才总体规划政策。伴随不断优化的人才集聚政策环境,科技人才集聚成效显著,浙江省综合科技创新水平、区域创新能力、企业技术创新能力等各项指标均稳居全国第一方阵[6]。特别是近年来,浙江省加快打造三大科创高地和全球人才蓄水池,科技人才总量大幅增加,高层次科技人才比例逐步增大,科技人才结构日趋合理,科技人才素质不断提高,科技人才对科技、经济、社会发展的贡献率日益提升。2022 年,浙江省区域创新能力跃居全国第4 位,此前曾连续14 年居全国第5 位、省区第3 位[7]。

(一)高层次科技人才结构档次不断提升

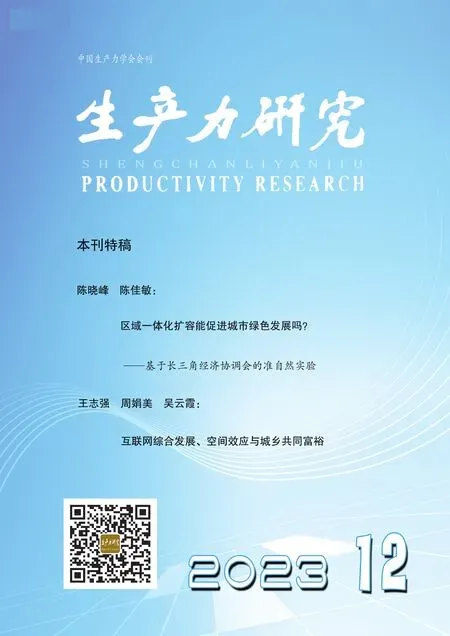

从表1 浙江省高层次科技人才的学历结构看,2021 年浙江省高层次R&D 人员中博士毕业有41 791人,较2017 年增长了19 767 人,增幅为89.75%;硕士毕业有74 491 人,较2017 年增长了23 480 人,增幅为46.03%。2017—2021 年,浙江省R&D 人员逐年大幅增长,年均增速约为9.35%;硕博毕业人员占R&D 人员比例也逐年增长,从13.08%增长至14.56%,年均增速约为2.72%。

表1 2017—2021 年浙江省高层次R&D 人才学历结构(单位:人)

(二)顶尖型高层次科技人才数量不断增加

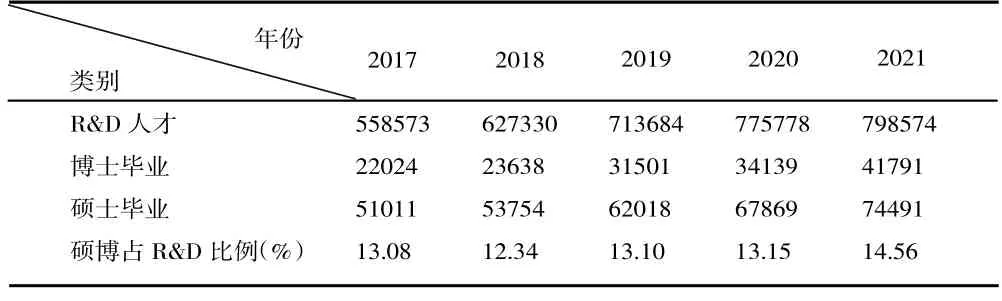

截至2022 年末,浙江省拥有两院院士60 人,浙江省特级专家152 人[13]。截至2021 年末,浙江省有国家“百千万人才工程”入选者179 人,获浙江省有突出贡献的中青年专家称号者673 人,享受政府特殊津贴专家2 517 人[14];“十三五”期间,累计入选国家外专“计划”84 名,累计引进各类外国人才21.5万人次,培育领军型创新创业团队118 个[15],浙江省已形成一支位居全国前列的高层次科技人才队伍(见表2)。

表2 2017—2021 年浙江省高层次科技人才规模(单位:人)

(三)高层次科技人才创新效益持续增长

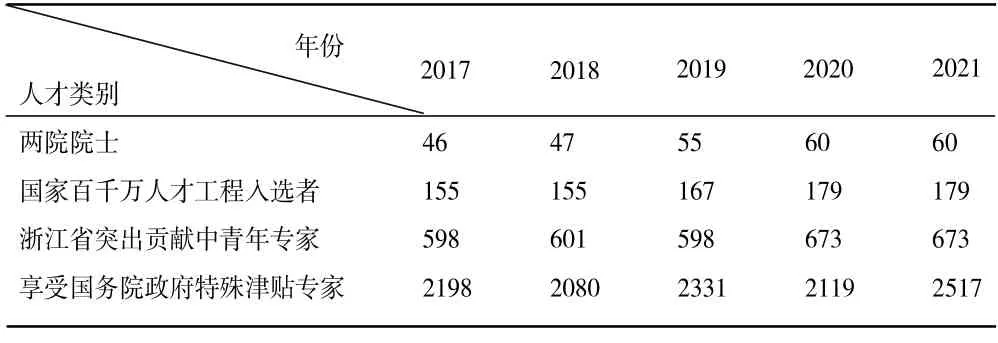

1.专利申请授权快速增加。2021 年,浙江省专利申请受理量和授权量分别为503 197 件和465 468件,较2017 年分别增长33.43%和117.71%,申请量和授权量均居全国第三位;2021 年浙江省有效发明专利数接近160 万件,达到1 592 452 件,较2017年增长102.81%(见表3),每万人口发明专利拥有量达到38.28 件[16]。

表3 2017—2021 年浙江省专利申请量和授权量(单位:项)

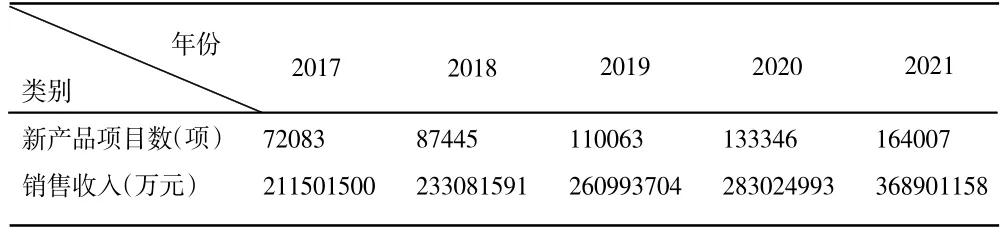

2.工业企业新产品项目数和销售收入增长较快。2021 年,浙江省规模以上工业企业新产品项目数164 007 项,销售收入368 901 158 万元,分别较2017 年增长127.53%和74.42%(见表4)。

表4 2017—2021 年浙江省规模以上工业企业新产品项目数和销售收入

三、当前浙江高层次科技人才集聚存在的问题

基于浙江省高层次科技人才集聚现状,与京沪粤苏对比发现,目前浙江省高层次科技人才集聚总体水平与京沪粤苏等先进省市相比仍存在差距,包括科技人才量与质的相对弱势、人才结构性矛盾仍然存在、集聚环境比较优势不足等问题。

(一)高层次科技人才集聚的量与质均相对弱势

1.高层次科技人员数量上相对较弱。从表5 看,2021 年浙江省硕博毕业人数占R&D 人员比例为14.56%,远低于北京(48.97%)、上海(31.89%),也低于广东(20.67%)、江苏(15.97%),在这些省市中排名倒数第一;甚至从绝对数量上来看,硕博毕业人数也仅比上海市略多6 252 人,与京沪粤苏在高层次科技人才数量规模上有较大差距。高层次科技人才短缺,则导致自主创新能力不强,这很大程度上影响浙江在区域科技竞争的排名,难以占据最顶尖位置。

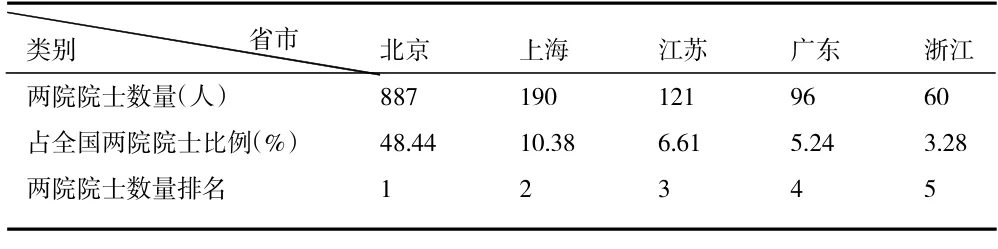

2.顶尖科技领军人才缺乏严重。以两院院士数量来看(见表6),浙江相对京沪粤苏等省市数量偏少,与自身作为经济发达省份的实力不相称,反映浙江的高层次科技人才在质量上的弱势地位。2021年11 月,浙江省拥有全职两院院士60 人,占全国两院院士比例仅为3.28%。暂不与遥遥领先的北京市相比,同样位居长三角区域的上海有190 人、江苏有121 人,上海院士人数是浙江的3.25 倍,江苏院士人数是浙江的2.02 倍;广东有院士96 人,是浙江的1.6 倍。浙江省在两院院士等高精尖战略科学家、领军人才方面的匮乏,使其科技创新实力与京沪粤苏拉开较大差距。

表6 2021 年浙江省两院院士人数与京沪粤苏比较

(二)高层次科技人才供求等结构性矛盾仍然存在

1.基础研究人才极其缺乏。作为一个全球性通病,浙江从事基础研究的人才也远远少于应用研究、试验发展人才。2021 年浙江省基础研究人员全时当量(1.66 万人年)仅占浙江R&D 人员全时当量(57.53 万人年)的2.89%[12]。此外,这些从事基础研究的人员大多集中在高校和科研院所,企业中从事基础研究的人员占比很小。2021 年浙江省规模以上企业中从事基础研究人员(276 人)仅占浙江规模以上企业中研究人员(102 846 人)的0.27%[17]。无论企业还是高校和科研院所,总体而言,浙江从事基础研究工作的科技人才极度紧缺,导致能解决“卡脖子”和“0-1”技术问题的人才太少。

2.科技人才行业分布不合理且与需求存有较大差距。浙江的传统产业人才因产业转型升级出现过剩,而高新技术产业、跨行业、跨学科的复合型和创新型人才存在短缺,特别是人工智能、新能源汽车、生物制药等智力密集型新兴产业的高层次科技人才紧缺且缺口巨大。根据浙江省人力资源和社会保障厅2023 年1 月的一份调研结果,浙江数字技能人才短缺断层、供需失衡现象较为严重,以人工智能训练师等热门岗位为例,供需比为0.98∶1,即一个岗位甚至等不到一个应聘者[18]。浙江现有数字人才数量远少于实际需求,以绍兴市集成电路产业为例,当地2021 年曾预测该行业人才在2022 年和2025 年的需求量分别为3.6 万和7.2 万,即3 年内从业人员数量要翻倍,可知数字人才缺口巨大[19]。

3.国际一流的科技领军人才和创新团队相对较少。自2009 年浙江省启动海外高层次人才引进“千人计划”以来,浙江海外引才逐年增长。2016—2020年间,浙江累计引进各类海外人才(21.5 万人次)占2020 年末浙江全省人才资源总量(1 400 万)的比例为1.53%[20],仍然偏低。浙江拥有和掌握关键核心技术的科技领军人才400 人,而同时期浙京沪粤苏5省市科技领军人才的平均数为599 人[21],浙江明显处于劣势。

4.省域内分布不均衡依然存在。高层次科技人才分布呈现两极分化,大多聚集在杭州、宁波、温州等地,而衢州、舟山和丽水这3 地经济实力较为薄弱,人才吸纳不足。2021 年杭州、宁波、温州3 地规模以上企业中,科技人才总数为74 541 人,而衢州、舟山和丽水3 地总数为5 417 人,后者仅为前者的7.27%[17]。

(三)高层次科技人才集聚环境比较优势不足

1.高层次人才引进政策趋同性较高。比较浙京沪粤苏高层次人才引进政策发现,5 省市在资金扶持、社会保障等多方面具有较强的政策趋同性。因京沪粤苏“重金引才”力度很大,对优秀科技人才产生惊人吸引力,相比而言,浙江的引才政策竞争力并不领先,存在极大的引才竞争压力。

2.高能级人才载体平台还比较缺乏。当前,浙江的高水平院校和科研院所数量偏少,浙江省“双一流”建设高校只有浙江大学等3 所,而北京有34所、上海有15 所,江苏有16 所、广东有8 所①参见教育部官网“教育部、财政部、国家发展改革委关于公布第二轮‘双一流’建设高校及建设学科名单的通知”(教研函〔2022〕1 号)。。浙江的国家级大科学装置极为缺乏,1 个仍在建设中,1 个刚获批,建成和在建数量少于北京(19 个)、上海(14个)、广东(13 个)、江苏(3 个)②课题组统计整理近年来京沪粤苏浙大科学装置的资料和新闻报道获得。。浙江省基础研究平台存在的严重短板现象,导致浙江对高层次科技人才的集聚力度相对京沪粤苏还有差距。

四、推进浙江省高层次科技人才集聚的优化对策

当前,国内各省市围绕高层次科技人才的竞争大战已进入白热化状态。为全面落实浙江省委加快建设“全球人才蓄水池”的决策部署,浙江省应从优化科技人才政策体系、推进科创平台体系建设、健全人才培养与激励体系、构筑优质人才发展生态等全方位着手,积极提升高层次科技人才的集聚度和集聚效应,助力浙江经济社会高质量发展,实现共同富裕和现代化先行省份建设。

(一)优化升级高层次科技人才政策体系

1.制订高层次科技人才供需监测体系。全面摸清浙江省内高层次科技人才的总量、结构、分布和素质等情况,精准构建“高精尖缺”高层次科技人才开发信息库,对经济发展各领域各行业科技人才供需进行“问诊把脉”。加强对科技人才规划实施情况的跟踪监测、动态管理,确保规划指标高质量完成。

2.完善现有的高层次人才引进政策。依托“海鸥计划”“钱江人才计划”“鲲鹏计划”等,拟定行业需求与人才特长匹配的引才计划,探索制定以行业需求、企业需求为前提,“高精尖缺”为导向,注重基础研究领域人才的引进,比京沪粤苏等省市更具竞争力、富有突破性的高层次科技人才政策,集聚一批具有国际影响力的海内外战略科学家、一流科技领军人才和创新团队。

(二)全速推进高能级科创平台体系建设

1.建设重大科技基础设施。依托浙江大学、之江实验室等科研力量,实施重大科技基础装置建设,加快超重力离心模拟和试验装置的建设完工,推进极弱磁大科学装置的动工建设,开展大科学装置的预研和培育,积极打造国际引领的大科学装置集群,进一步提升浙江硬核科技竞争实力。

2.推进实验室梯级培养体系建设。实验室是孕育重大原始创新、推动学科发展的重要科技力量。持续加大实验室体系建设力度,高水平建设浙江省实验室,积极培育国家实验室预备队,支持西湖实验室、浙江大学等创建国家实验室基地,支持之江实验室建设成为国家实验室,形成以国家实验室、国家实验室基地和省实验室为龙头的核心战略科技力量。

3.支持高水平大学和学科群建设。支持浙江大学打造世界顶尖科技创新中心和杰出人才培养基地,鼓励西湖大学等高校院所组建世界一流新型研究型大学,支持国内外一流高校和科研机构等到浙江设立新型研发机构,构建以高水平研究型大学、一流科研院所、重点新型研发机构等为主体的战略科技力量。

(三)健全高层次科技人才培养与激励体系

1.大力实施本土高层次科技人才培育工程。抓好科技领军人才和创新团队培育。推动院士专家工作站建设。支持高校实施“强基计划”,培养复合型基础学科人才。支持高校、科研院所与国内外著名高校和科研院所进行创新人才培养战略合作。支持企业、产业集聚区依托名校名院名企资源,建立区域高新技术和高层次科技创新人才培养基地。鼓励国外知名企业来浙江设立研发机构。

2.健全科技人才激励体制和管理机制。完善青年科技人才发现与培养机制。支持青年科技人才担纲领衔重大科研任务,实施青年科学家稳定支持机制。健全科技人才分类评价体系,探索引入国际同行评价。坚决破“四唯”,构建以创新能力、质量、实效、贡献为导向的科技成果评价和奖励制度。完善科研职务发明成果权益分配机制,探索赋予科技人才职务科技成果所有权。按照“能放尽放”的原则,赋予科技人才更大的人财物支配权和学术自主权。

(四)构筑“热带雨林式”科技人才发展生态

1.推进“大事”+“小事”系统集成化服务。围绕科技人才引进、项目申报、政策兑现、融资贷款等创新创业服务链,为高层次科技人才开展创业创新“大事”提供全周期服务。同时聚焦住房、子女教育、医疗等问题,采取“线上+线下”全方位服务方式,解决易引起高层次科技人才烦心分心的生活保障“小事”。

2.提供人才服务“码上”享受。浙江在全国率先推出高层次人才“人才码”,并实现省内跨区域互认。截至2023 年7 月末,浙江“人才码”拥有用户280多万人,提供全省各类人才服务3 400 多万件次[22]。推动人才工作资源归集和流程重构,健全浙江高层次人才“一码在手、在浙无忧”功能,实现人才政策“一键兑现”、人才办事“一站入口”、人才双创“一帮到底”、人才服务“一码供给”,提供全科服务、专享服务、双创服务、生活服务、区县服务等若干大类百余项人才专属服务。

3.加强偏远区域创新创业服务体系建设。加大衢州、舟山、丽水等地交通基础设施投入。借鉴甬舟人才一体化发展经验,推进杭衢、温丽人才一体化均衡发展。支持衢舟丽3 地市加大科技人才政策力度,提高科技人才收入报酬和住房补助,增加生活保障,精准集聚科技人才。支持“山海”结对协助工程建设,推进衢舟丽在结对城市杭甬温异地建设研发“飞地”和创新园区,充分利用结对城市的创新要素和资源。