引进版中小学德语教材《快乐德语》中的国家形象:分析与启示

王佳懿

(浙江外国语学院 德国研究中心,杭州 310023)

外语教材是应用语言学研究中的一个重要问题,也是近年来的热点问题。基于2022年首届全国外语教材研究学术研讨会的会议主题--“外语教材研究:全球视角与本土创新”及相关专家报告,发现以“全球视角”实施“本土创新”是实现外语教材向“科学性、民族性和时代性”方面突破的重要途径。鉴此,本文将对德国二语教材,特别是教材对促进德国国家形象构建和传播方面展开批判性思考。

一、问题的提出

国家形象研究始于20世纪中叶,涉及政治、外交、传播学、文化学、教育学等多个学科领域。近年来,教材的传播功能受到广泛关注[1],教材中的国家形象塑造与传播成为教材研究又一热点。外语教材是国家形象建构的重要载体,是建构和传播国家形象的重要阵地[2-3]。外语教材的性质、内容、功能和受众决定了它在国家形象塑造和传播上具有特殊性。首先,作为教材,它在内容选取和语言使用上比其他阅读资料更强调知识的权威性与规范性,因此也增加了其信息的可信度。而外语教材作为学习者接触目标语国家的重要途径,往往是学生了解这一国家社会文化的重要的权威渠道,将直接影响外语学习者对目标语国家的认知和评价。其次,好的教材设计和积极的形象传播不仅能促进外语学习者更主动地学习目的语,而且一定程度上能增强其对文化和价值的认同。因此,外语教材建构了怎样的国家形象,如何建构这一形象,如何影响这一形象的形成,乃至影响读者对其所建构的形象的认同,都是特别值得关注的问题。而德国作为全球国际教科书研究所所在国,在教材研究方面已具备一定的研究基础,在二语教材建设及德语海外推广、国家形象外宣等方面取得可资借鉴的丰硕成果。为更好地应对我国外语教材建设新挑战,服务国家语言战略,本文选取德国权威出版社出版的、面向德语零基础的青少年德语教材《快乐德语》作为教材案例,分析教材中建构的德国形象,考察其国家形象呈现方式与路径,并就我国外语教材建设和研究作出思考。

二、教材案例的选择

(一)教材简介

《快乐德语》(1)《快乐德语》由(德)金莎黛等编著,2018年由上海外语教育出版社出版。系德国权威出版社--康乃馨出版社(Cornelsen Verlag)面向德语零基础的青少年设计出版的系列教材。教材自2010年正式引入中国后,目前在中国青少年德语教学中有较高的使用率,主要包括国内开设中学德语课程的外国语学校和设有DSD项目(2)DSD是Deutsches Sprachdiplom德语语言证书考试的缩写,也是德国文教部长联席会议(KMK)举办的唯一一个针对海外中学生的官方德语证书考试。它由德国文教部长联席会议(KMK)命题和颁发证书,只针对DSD项目学校的在校学生。的中学,以及部分开设二外德语的中学。教材共分五册(3)自2022年2月,《快乐德语》第二版(德语:Prima Plus)正式由外教社出版发售,新版本在内容框架上基本筵席了第一版的内容,只是将较于第一版,新版本丰富了多媒体配套资源,改进了小组活动和项目教学内容,更新了部分话题内容和页面设计。鉴于新版本目前只发行出版至A2.1,因此本文就教材形象分析继续针对旧版本教材展开。,第一、二册对应欧标德语A1等级,第三、四册对应A2等级,第五册对应B1。之所以选择《快乐德语》进行案例分析,不仅因为它是目前德语原版引进教材中使用最广的青少年德语教材,而且教材重视对国情知识的介绍和跨文化能力的培养,除了隐匿在教材的课文文本和课文辅助系统中的国情知识外,教材专设“风土人情”(德语:Land und Leute)板块,便于作者展开直观分析。

(二)形象剖析的三个维度

对外语教材中的国家形象的分析可从不同维度切入,常见的研究视角包括社会心理学视角、教育学视角和文化学视角等。其中,社会心理学视角和教育学视角常从认知、情感和行为角度来考察教材中的国家形象,文化学视角则将国家形象视为教材中的话语建构和阐释。本文同样从文化学视角来考察教材中的话语建构和国家形象的关系,结合教材《快乐德语》中的内容呈现,将从国家形象的物质维度、社会维度和文化维度加以分析。

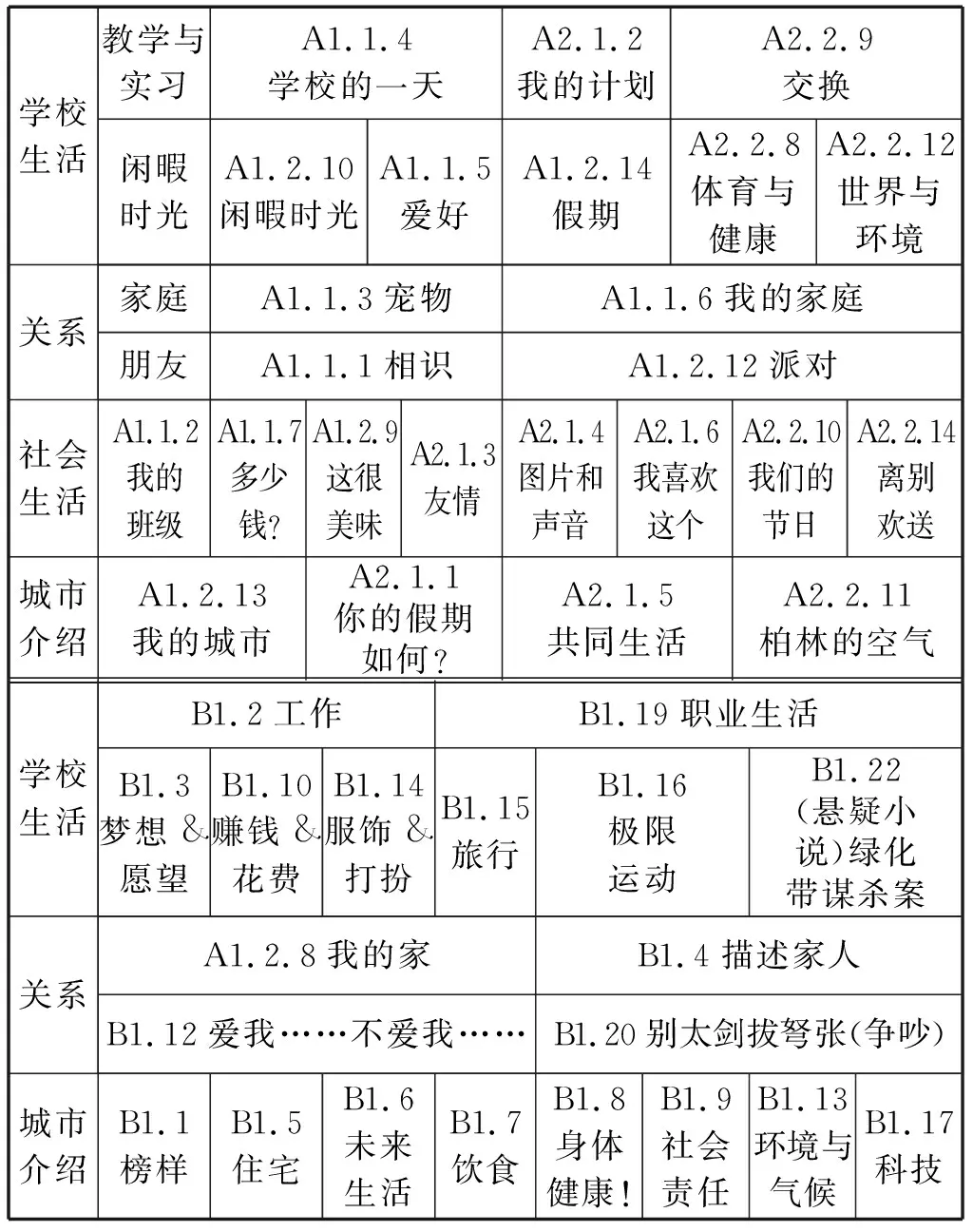

由于面向青少年学生,教材在主题内容和范围选取上具有较强的针对性,内容场景主要围绕中学生的社会关系展开。其中,校园生活和家庭生活是内容的主要场景。笔者首先对五册教材的主题进行内容归类,发现教材内容主要围绕“学校生活、家庭生活、社会关系和城市介绍”四大主题展开(见表1)。笔者再将其从国家的物质形象、社会形象和文化形象三个视角加以归类分析,发现国家的物质形象主要体现在国家自然人文景观和城市介绍,国家的社会形象以校园作为社会场景,构建青少年群体的社会身份和社会关系,国家的文化形象则突出价值观的塑造。

表1 《快乐德语》全五册教材内容主题分类

1.国家物质形象--美丽富饶、多元多样

国家的物质形象涉及自然和人文景观。地区上,教材内容除了介绍德国的山川河海和城市外,还充分融入了另外两个德语国家奥地利和瑞士的风土人情(融入数量可观,五册教材共计35单元,其中有11各单元融入了奥地利和瑞士国情)。教材展示了德国不同地区的地理风貌和社会文化,从北德地区、首都柏林、德国中部的黑森州以及南德德拜仁州,强调各地不同的城市风貌和文化特色,展示不同地区的文化独立性和文化融合度。从呈现方式来看,教材中的物质形象主要通过教材图片、背景知识介绍和活动练习加以呈现(如第四册第10单元介绍德国不同地区的节日[4]),同时辅以通过较长的文化语篇(如第三册第1单元介绍瑞士[5])加以展示。其中,国家的物质形象较少独立出现,而是与国家社会和文化形象融合介绍。

编号信息备注:A1分为两册,故以A1.1与A1.2分别命名,书名后为单元编号。A2同理。B1教材仅一本,故以B1命名。

2.国家社会形象--充实丰富、自主精进

从社会形象角度观察,教材将社会场景主要锚定在校园,并将中学生作为社会形象的主体,围绕其社会身份和社会关系展开,突出“充实丰富”的校园社会生活和“自主精进”的青少年形象。从社会场景看,校园生活及课后闲暇时光构成教材重要的主题内容,如“我的班级(第一册第2单元)”“校园生活一天(第一册第4单元)”“我的休闲时光(第二册第10单元)”“假期(第二册第14单元)”“学期交换(第四册第9单元)”等,它们都与中学生的学习生活密切相关,勾勒出充实而丰富的校园生活。从社会身份和社会关系看,教材强调中学生作为校园和家庭的主体角色,介绍他们的家庭关系和朋友关系,勾勒出自主精进的青少年形象,呈现出学生在社会关系网络中的自主意识和责任担当。在家庭层面,教材突出了青少年在家庭生活和家庭关系中的自主性,这一自主性既体现在青少年在家庭起居饮食和日常安排中的独立性,也反映在青少年直面德国社会中存在的较高的离婚率和单亲家庭现象。除了家庭关系,教材同样突出了青少年在校园中的人际关系和社会需求,特别是友情这一主题,这在课文语篇、图片、漫画、歌曲等多模态教材内容中均有呈现,同时也反映在个别活动和练习中(参见第二册第12单元、第三册第3单元等)。教材传递了一个开放自主的青少年交友模式。众多例子显示,教材反映出青少年在社会关系中的自主性,在处理人际关系时较为成熟和前卫。

3.国家文化形象--批判辩证、价值多元

教材中的文化形象主要涉及价值、思维、科技等文化活动和成就,其中伦理价值和思维方式成为塑造文化形象的重要组成部分。教材分别从“传统节庆庆祝方式、金钱观、时尚观和环保观”四个方面,阐释了“多元”的社会价值准则,宣扬了“批判辩证”的学习态度和思维形象。首先,教材介绍了德国社会常见的节庆,包括传统的宗教节日、学校庆典、个人生日乃至婚礼习俗等,保留了各地区在文化习俗上的差异,传递了对社会个体对待节庆差异化庆祝方式的尊重与包容,引导学生用批判辩证的思维处理文化传承与文化创新的关系,对不同形态的文化进行客观讨论、合理探索并加以实践。此外,教材选取符合青少年日常感兴趣的主题,包括金钱观、时尚观和环保观,鼓励青少年以批判辩证的思维方式处理建构自己的价值观。教材介绍德国青少年零花钱的收支情况以及中学生勤工俭学的渠道(第一册第7单元),主张合理的消费观和健康的金钱观。同时,通过设计项目活动,培养学生精进努力的人生态度,以及对学习、工作和休闲进行时间分配和管理的能力,引导学生提升因劳动获得报酬的成就感。教材同样选择了青少年感兴趣的“时尚(Mode)”主题,在教材中通过以读者来信为载体,节选了4位学生对时尚的观点(第四册第11单元),通过这些描述,反映了德国青少年对时尚观点的多样性,体现了青少年不同的个性和价值观,从侧面反映了德国社会多元价值共存的特点。最后,教材融入一定量的环保主题内容,既包括对相关环保项目的介绍,也通过文本隐匿切入德国学生的环保态度和观点(第四册第12单元),通过文本中学生的观点态度,反应德国青少年对环境问题的重视和投身环保实践的积极意愿。

三、对我国教材编写的启示

教材《快乐德语》通过上述例析的三个维度的形象塑造,较好地完成了德国形象的海外构建和传播。教材在语言输出、文化呈现之余,注重价值观的传递和塑造,这也符合德国自战后以来一直实践的文化政策和价值外交理念,而其中德语对外传播向来是德国对外文化政策的核心任务,是传递和传播德国价值观的重要途径[4]。

我国目前同样重视国家形象的塑造和传播,外语教材成为建构和传播国家形象的重要阵地之一。教材所塑造的国家形象,会直接影响外语学习者对目标语国家的认知和评价。而寻找塑造国家形象的策略,就必须回归国家形象传播的几个议题,这包括:如何选取构成国家形象的教材内容;如何通过教材进行形象传播;如何有效促成形象的接受和认同。结合上文对《快乐德语》的教材分析,笔者认为针对上述问题有以下三方面经验可资借鉴。

(一)突出素材--合理选择素材

寻找合适的素材意味着,一方面,从我国实际情况出发,选择符合国家特色、代表国家经典,能引起共鸣的素材资源;另一方面,应充分关注学习者的需求特点,选择融合知识、能力和价值的素材,既结合我国具体情况,也融合目标群体的需求特点,以增强使用者对传播内容的关注和认同。以《快乐德语》教材为例,相比国家的物质形象,教材在素材选取方面更注重社会形象和文化形象的建构,有意识地选择代表德国特色内容、先进理念和模式的材料,如德国的双元教育体系、德国环境教育等。我们在对外外语教材设计中同样应该选取彰显我国本土特色,且能增强我国文化和理念的关注度和认可度的内容。

(二)重视方法--科学编写教材

教材的一大特点在于其权威性[5],我们在编写教材中应重视方法,科学编写教材,促进形象传递。科学编写教材意味着,不仅应重视教材文本系统构成的科学性,而且需充分关注外语学习的特点和规律,合理建立教材的辅助系统。一方面,在辅助系统教材内容选择上,应合理处理语言学习和文化呈现的关系,尤其就文化呈现的内容和方式,以及如何处理本国文化和外国文化之间的关系,亦是当下外语教育和教材研究中的重要议题之一[6];另一方面,通过教材辅助系统中的问题和任务设计,进一步帮助学习者提升自主学习的能力。以《快乐德语》第五册为例,教材在其辅助体系中注重对学生自主性的培养,通过创设情境,融入项目教学,设立学习者文件夹评价等板块,促进学生主动参与语言和意义的建构,引导学生乐于探究基于语言表达的社会和生活实际问题,锻炼学生的反思和自我评价能力,增强学习主动性,提高学习能力。

(三)增强认同--突出使用主体

传播国家形象的一个重要目标在于增强学习者的认同,这也是检验国家形象传递成功与否的重要标准。要增强认同,就要关注教材使用主体--学习者的需求和情感。一方面,重视学习者的需求,增加教材中的互动、交流与体验,依照文化认同的认知、情感和行为阶段,在教材中有层次地创设与学习者的互动模式,以提高文化间的交流和理解。另一方面,关注学习者的情感和价值追求,在选材上注重选择国际认可的价值准则。比如,《快乐德语》中以“教育和成长”“环境和保护”“气候与能源”等为选题,站在超越国家的立场,鼓励学习者精进努力,呼吁学习者转变思想,参与环境保护等。这类国家形象更易获得学习者的认同。

四、结束语

德国自战后以来一贯重视国家形象的建设和维护,在二语教材建设及德语的海外推广方面取得一定成果。《快乐德语》德国权威出版社出版的面向德语零基础的青少年德语教材在建构国家形象方面有其独到特点和方法,可为我国在外语教材建设与国家形象塑造方面提供一些借鉴,以使我们更好地应对我国外语教材建设的新挑战。