基于语料库的《月亮和六便士》两个汉译本译者风格研究

郭 茜 梁满玲

(西安工程大学,西安 710048)

《月亮和六便士》是英国著名作家、“故事圣手”毛姆最重要的长篇小说代表作之一。其文以法国后期印象派大师保罗·高更为原型,塑造出人到中年的证券经纪人因迷恋绘画,弃家出走,远赴巴黎追梦。1919年该小说一经出版,毛姆的语言及其叙事技巧让大众折服,为其摘得了英国畅销小说家的头衔。该作译入中国40余载,到目前为止,已有20多个版本,各版本均有其特色,傅惟慈译本最早也是翻版最多的版本,权威性不言而喻;李继宏译本语言通俗易懂,详尽的导读及注释很大程度上修复了其文学作品的真实面貌。两个汉译本各有千秋,均具有一定的代表性。

本文鉴于《月亮和六便士》文本的重要性,旨在利用自建的《月亮和六便士》英文及其两个中文译本的平行语料库,对比分析两个译本在词汇和句法语言特征层面及副文本非语言特征层面的风格与差异,进而从社会翻译学角度解读译者风格成因。

一、文献回顾

Baker[1]认为译者风格是一种“指纹”,既包括语言特征,也包括非语言特征。其中,语言特征是译者偏爱的表达方式以及反复出现的、规律性的语言模式,而且这些特征还包括译者无意识的风格特征和语言习惯;而非语言特征则指译者对翻译文本的选择、运用的翻译策略、前言、后记、脚注、注释等。译者风格往往具有稳定性、变动性、独特性和系统性等特征[2]。《月亮和六便士》虽享誉国内外,但对其译者风格的研究寥寥无几。在研究内容方面,多数学者基于翻译理论对比《月亮和六便士》译本风格,鲜少研究译者风格,但译本风格与译者风格本身是两个不同的概念。张白桦、白茹[3]从泰特勒视角出发对比分析徐淳刚及张白桦译本的差异。程凯文、邓棋方、邓颜蕙[4]基于生态学翻译理论,从语言、文化、交际三维度转换角度对比研究了《月亮和六便士》傅惟慈和徐淳刚两个中译本,对于语义诠释和翻译效果进行了分析对比。在研究方法方面,学者们悉数运用定性分析,而较少从语料库量化分析角度进行译本研究。因此,本文基于《月亮和六便士》傅译本与李译本,进行基于语料库的译者风格探究。

二、研究设计

(一)研究语料和研究问题

本研究的语料包括《月亮和六便士》英文原版以及两个中译本。傅惟慈译本1986年由上海译文出版社出版,其版本为最早也是流传最广的译本,重印次数高达9次;李继宏译本2016年由天津人民出版社出版,其详尽导读与注释颇受读者关注,也饱受争议。鉴于此,本文基于语料库探究两译本译者风格,旨在回答以下两个问题。

1.从语言和非语言特征层面,两译本译者风格有何特征?

2.社会学翻译学视角下,两译本译者风格的成因分别是什么?

(二)研究工具和方法

首先,使用EmEditor将《月亮和六便士》原文本与两译本进行清洁降噪,继而用ABBYY Aligner完成语料对齐工作,之后用Tree Tagger对原文本进行英文赋码工作,同时使用ICTCLAS软件对汉译本进行分词和赋码,最后使用Antconc以及Wordsmith,主要从词汇和句子这两大语言特征层面进行对比分析,结合具体数据,分析得出两译本的译者风格,进而从社会翻译学解读译者风格成因。

三、两译本译者风格对比分析

(一)词汇层面对比分析

1.标准类符形符比

类符形符比(TTR)在一定程度上表现了文本中词汇的变化,标准类符形符比能够更准确地反映被考察文本中词汇的丰富程度和变化性大小,因此可用来衡量文本的难易程度。标准类符形符比越高,说明译者使用的文本的词汇丰富程度越高。本文通过Wordsmith的wordlist功能,可以检索出两个译本的类符形符比(TTR)和标准类符形符比(STTR),如表1所示,傅译本中的标准类符形符比为46.3%,而李译本的为47.5%。说明李译本的词汇丰富程度要比傅译本的更高一点,词汇变化更大。

表1 《月亮和六便士》两个汉译本类符-形符比统计表

2.词汇密度

为了进一步探究两个译本宏观语言特征差异,本研究使用Antconc对两个译本的词汇密度进行探究,词汇密度是指在语料库中实词的形符数所占总形符数的比率。词汇密度越高,文本信息负载量也越高,表明该汉译本的语言简洁明了;反之,词汇密度越低,文本信息负载量与难度越小。据表2所示,傅译本的词汇密度为56.56%,高于李译本55.01%,说明傅译本阅读难度大于李译本。具体来看,两译本的动词占比都较高,说明两译者在翻译策略上均有意识地靠近目标语。

表2 《月亮和六便士》词汇特征统计表

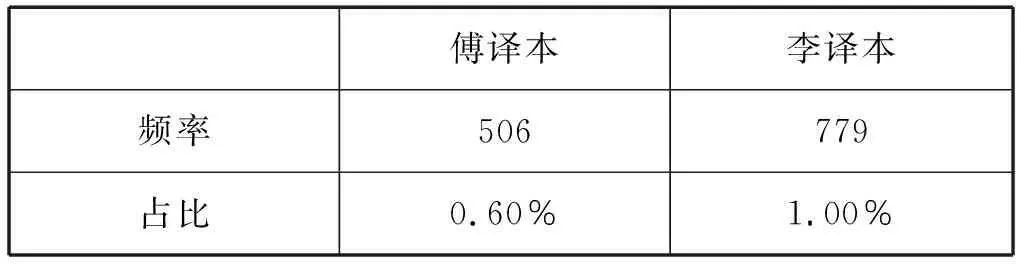

3.四字成语

据《现代汉语词典》解释,成语是“人们长期以来习用的,形式简洁而意思精辟的,定型的词组或短句,汉语的成语大多由四个字组成”。四字格可以分为成语和非成语,前者不可随意拆词、换词,后者可以根据语境灵活组合[5]。因本文研究的译本为中译本,非成语四字词过多且不好判定,所以本文主要分析成语类四字词。汉语善用四字成语,在汉译本中,四字成语越多,译本中的信息承载量越高,这也表明译者对于目标语言的掌握程度越高。如表3所示,李译本中的四字成语占比高于傅译本40%,前者恰当地运用成语,使得表达言简意赅,能够使读者快速领会源语作者的意图。具体可见以下示例:

表3 《月亮和六便士》两个汉译本四字成语使用率统计表

You need no laborious steps to enter upon familiarity with them, and you can earn not only their confidence, but their gratitude, by turning an attentive ear to their discourse.

要想同他们混熟,用不着走一段艰辛的路途,只要对他们的闲扯洗耳恭听,他们就不但对你非常信任,而且还会对你满怀感激。(傅译)

你无须大费周章也能和他们混熟,如果他们高谈阔论时你肯洗耳恭听,那么他们对你不仅会推心置腹,而且还会感激不尽。(李译)

(二)句法层面对比分析

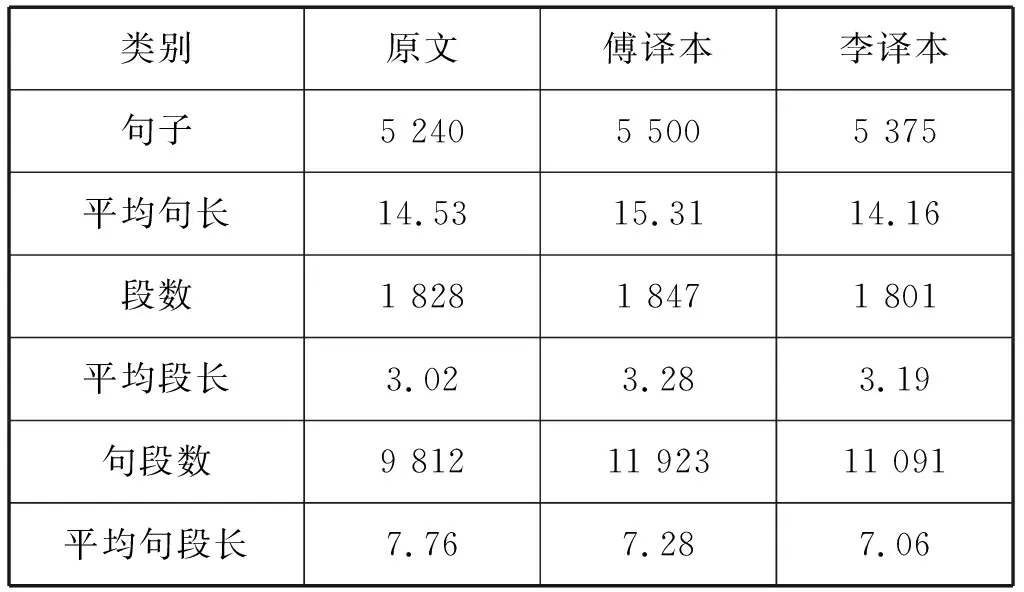

1.平均句长与平均句段

平均句长是指文本中所有句子的平均长度,句子总数越少,平均句长越高,说明句式复杂,长难句较多,表明该文本中句法的成熟度和复杂程度较高。据表4所示,傅译本和李译本的平均句长为15.31和14.16,数值相差1.15。傅译本的句子数量少于李译本的句子数量,说明傅译本更习惯用长句表达,李译本绝大多数用短句表达,也更接近原文本的平均句长。汉语这类重意合的语言,句子片段长度比句子长度更能充分反映汉语的特点,更有助于揭示汉语翻译语言的特殊性[6]。因此,从平均句段长度方面来看,李译本的平均句段长低于傅译本,平均句段短,句式最简洁,文本难度低于傅译本。

表4 《月亮和六便士》句法特征统计表

2.“把”字句与“被”字句

特殊句式是研究译者风格的一个重要参数。在现代汉语中,“把”字句与“被”字句应用广泛,同时也在一定程度上可以反映译者的语言欧化程度。在特殊句式“把”字句与“被”字句的使用频率上,两位译者身处不同的时代,傅惟慈语言由于受到欧化思潮的影响,据表5所示,“把”字句与“被”字句出现的频率均高于李译本。李继宏句式更加符合汉语特征,不拘泥于源语句式,阅读难度小。具体示例如下:

表5 “把”字句与“被”字句的使用率统计表

Mrs Strickland was taking her family to the coast of Norfolk, so that the children might have the sea and her husband golf.

思特里克兰德太太计划把一家人带到诺佛克海滨去, 孩子们可以在那里洗海水浴,丈夫可以打高尔夫球。(傅译)

斯特里克兰太太准备和她的家人去诺福克海岸,让她的孩子亲近大海,让她的丈夫去打高尔夫球。(李译)

(三)副文本

Baker[1]认为“译者风格不仅是译者在语言运用方面所表现的特点,还包括译者的翻译选材、序言跋语、注释、其他附加文本等方面所展现的特征”。但现有译者风格的考察多拘泥于文本的语言特征层面,而对于非语言特征层面关注较少。本文主要从副文本的两个方面对比两个汉译本译者风格--序言、注释。两篇序言皆为自序,傅惟慈序言主要对毛姆小说特点以及《月亮和六便士》文本内容进行介绍,文末解释了书名《月亮和六便士》的由来,因此两页序言中并未涉及译者风格的有关情况。李继宏译本序言共计11页,从毛姆本人到作品介绍,其中多处引用文内段落来佐证毛姆的文学造诣以及语言表达的游刃有余,同时也为毛姆作品未受到应有的重视而感到遗憾可惜。导读中反映出李译本的归化倾向重视目标语读者,旨在破除读者理解上的壁垒。从注释的数量来看,傅译本注释共计69条,主要是对原文本中的人物进行补充说明。傅译本中的注释较少,且大多数为人物补充说明,译文“译者隐身”;而李继宏注释高达206条,注释内容不仅包括人物信息,还有重要历史时间和艺术作品的解读,李译本更加注重通过注释向读者传达原文信息,帮助读者理解原作者的表达意图及开阔读者视野,译文“译者现身”。

四、结论

通过对两个汉译本数据结果分析,可以发现两个译者风格存在一定差异。前者倾向于直译法,词汇变化丰富,句式结构较长,“把”字句与“被”字句使用频率较高于后者,注重译文与源文的一致性,译文中注释较少;后者倾向于意译法,四字成语使用频繁,句式简短易懂,注重读者的可接受性,译文注释占据大量篇幅。从社会翻译学视角来看,翻译场域、个人资本以及译者惯习的差异导致二人翻译风格的不同。首先,两位译者各自所处时代的翻译场域塑造了各自的译者风格。20世纪80年代,中国经济文化复苏,中国文学界需要广泛吸收了解外国文学,翻译场域异化主张(1)翻译场域异化主张:场域即受共同行为规则制约并由一组符合惯例的言语情景构成的活动领域。异化主张,异化和归化两种翻译主张由德国著名翻译家施莱尔马赫(FriedrichSchleiermacher)提出,“要么译者尽可能让作者安居不动,让读者去接近作者;要么译者尽可能让读者安居不动,让作者去接近读者”(Lefevere,1997)。施氏主张异化翻译法(foreignizingtranslation),即翻译要让读者充分感受到异域特征的存在,致力于将不懂原作语言的读者带向作品,积极再现原作者的意图,保留原作品的精神,其目的是在“文化他者”的基础上塑造文化的自我认同。占据主导地位,译者重视译文与源语语言的一致性。而21世纪初,中国国际影响力不断增强,译者不再一味地追求译文与源文的一致性,更加注重读者的理解。其次,北大清华的教学经验以及外文局丰富的翻译经验使得傅惟慈积累了一定的个人资本,但李继宏一开始并不是职业译者,并无一定的个人资本积累。最后,由于社会时代变迁,生活经历以及教育背景的差异导致两人惯习异大于同。译者傅惟慈精通五国语言,早期工作在资料室,对于外文作品接触容易,翻译选择丰富,翻译策略上严格遵循国家外文局的翻译准则,所以傅译本忠实于原作的内容和形式。但译者李继宏世界名著重译系列作品服务于商业出版社,旨在向读者重现世界经典文学作品原貌,用词犀利,李译本更重视目标语读者的理解。因此,从社会学视角来看,傅、李两位译者各自所处场域的整体态势、逐步积累的个人资本以及翻译惯习的差异导致了两位译者在翻译目的和翻译策略上的不同。

语料库研究的方法突破了以往内省式和诱导式研究方法的不足,使得翻译现象的描写更为客观全面,研究结论也更具科学性[7]。不过研究仅停留在统计数据上还不够,应对译者具体的翻译策略进一步探究,能够使译者风格的分析更加全面且深入。