明刻南宋类书谫论

温志拔

(南京晓庄学院 文学院,江苏 南京 211171)

有关宋元明书籍刊刻的研究,近年来始终是文献文化史、书籍史研究领域的热点,其成果广泛涉及宋代刻书史、晚明刻书史、建阳刻书史、明代抄本研究、明人翻刻宋本研究、嘉靖刻本研究、刻书与文学的关系研究等。不过,此类研究主要是关于刻书地域、数量、类型、规模、版式等宏观方面的问题,属于文化史、社会史范畴的研究,较少有以版本学研究为基础的具体研究。本文尝试通过明刻南宋类书与宋元刻本的比较,讨论明代刻书主要成就、相关特点与历史文化背景,以期加深对明代刻书文化的理解。

一、主要明刻南宋类书的版本流传

与其他部类文献相似,南宋类书能得以流传至今,很大程度上得益于明人的积极翻刻,部分类书宋元时期久无刊刻,或早已失传,幸赖明人加以刊行,方得重现世间,并为后人熟知。因此,无论前人如何批评明人刻书之乱,但是因其刻书,南宋类书方得流传,对于今人而言,实属幸运,这也是值得重视的事实。

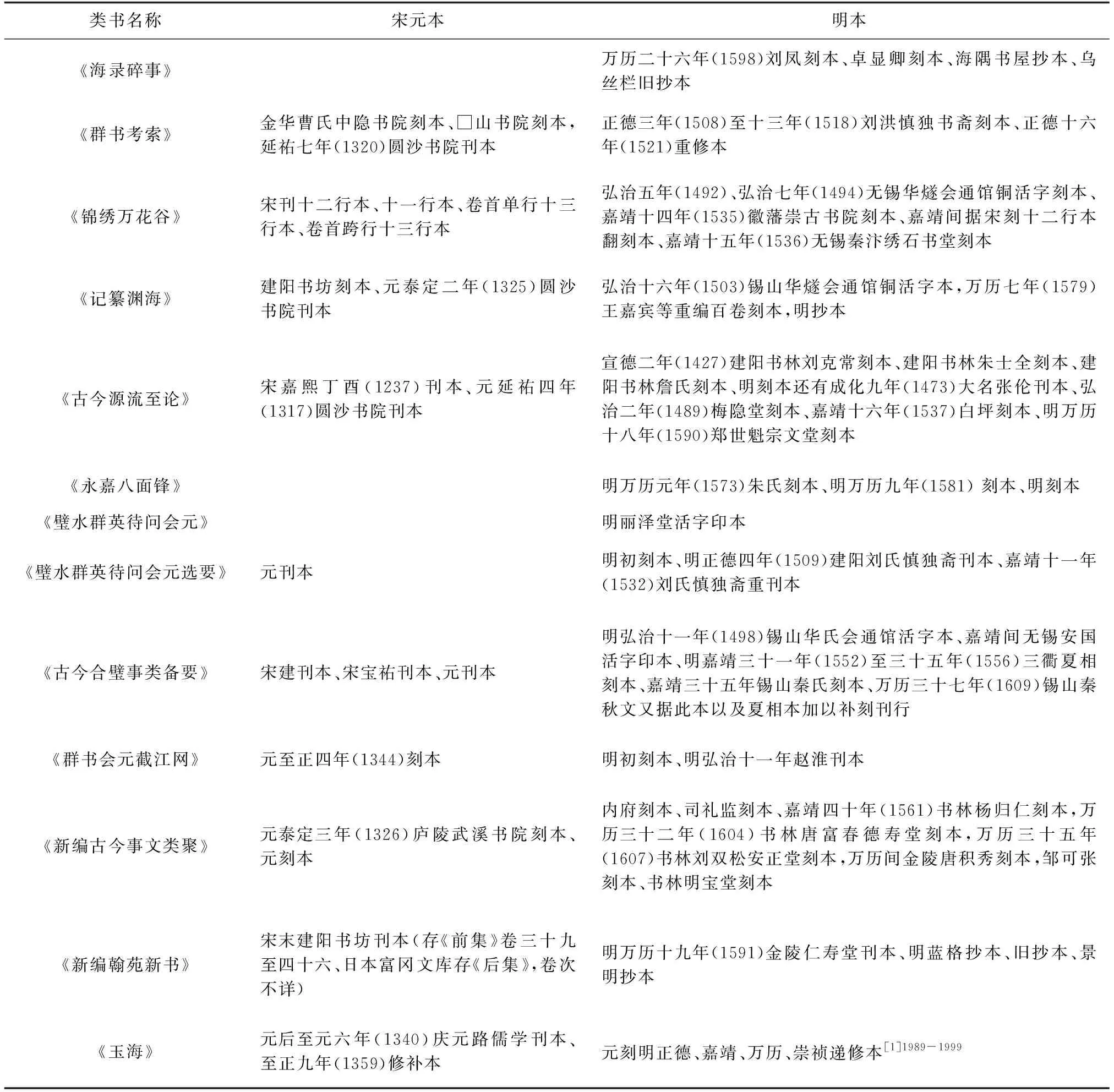

从文献及馆藏著录统计,唐宋以来的类书,在宋元时期较少刊刻,且多数宋元刊本,早已不传或仅残本存世。与北宋以前类书多为官方编纂不同,南宋类书主要是中下层士人或书坊自行编集而成,并主要通过书坊刊刻流传,又由于主要作为诗赋、骈文写作的词句、典故积累查考之用,或者作为科举策论的应试活套备考范文之用,往往不被上层士大夫所重视,既未能进入中央馆阁书库,也不为士人藏书家所珍视、鉴藏,因此随着宋元社会的持续动荡,这些坊刻类书,也更易散落不存。通过调查南宋具有代表性的主要类书版本流传情况,可知这一时期的类书,多数已无宋元足本存世,而明人翻刻这些类书,则不仅数量多,且往往多次、多人翻刻,体现出这些南宋类书在明代的受重视程度。南宋类书在宋元明三朝的主要刊刻流传情况,详见下表:

类书名称宋元本明本《海录碎事》万历二十六年(1598)刘凤刻本、卓显卿刻本、海隅书屋抄本、乌丝栏旧抄本《群书考索》金华曹氏中隐书院刻本、□山书院刻本,延祐七年(1320)圆沙书院刊本正德三年(1508)至十三年(1518)刘洪慎独书斋刻本、正德十六年(1521)重修本《锦绣万花谷》宋刊十二行本、十一行本、卷首单行十三行本、卷首跨行十三行本弘治五年(1492)、弘治七年(1494)无锡华燧会通馆铜活字刻本、嘉靖十四年(1535)徽藩崇古书院刻本、嘉靖间据宋刻十二行本翻刻本、嘉靖十五年(1536)无锡秦汴绣石书堂刻本《记纂渊海》建阳书坊刻本、元泰定二年(1325)圆沙书院刊本弘治十六年(1503)锡山华燧会通馆铜活字本,万历七年(1579)王嘉宾等重编百卷刻本,明抄本《古今源流至论》宋嘉熙丁酉(1237)刊本、元延祐四年(1317)圆沙书院刊本宣德二年(1427)建阳书林刘克常刻本、建阳书林朱士全刻本、建阳书林詹氏刻本、明刻本还有成化九年(1473)大名张伦刊本、弘治二年(1489)梅隐堂刻本、嘉靖十六年(1537)白坪刻本、明万历十八年(1590)郑世魁宗文堂刻本《永嘉八面锋》明万历元年(1573)朱氏刻本、明万历九年(1581) 刻本、明刻本《璧水群英待问会元》明丽泽堂活字印本《璧水群英待问会元选要》元刊本明初刻本、明正德四年(1509)建阳刘氏慎独斋刊本、嘉靖十一年(1532)刘氏慎独斋重刊本《古今合璧事类备要》宋建刊本、宋宝祐刊本、元刊本明弘治十一年(1498)锡山华氏会通馆活字本、嘉靖间无锡安国活字印本、明嘉靖三十一年(1552)至三十五年(1556)三衢夏相刻本、嘉靖三十五年锡山秦氏刻本、万历三十七年(1609)锡山秦秋文又据此本以及夏相本加以补刻刊行《群书会元截江网》元至正四年(1344)刻本明初刻本、明弘治十一年赵淮刊本《新编古今事文类聚》元泰定三年(1326)庐陵武溪书院刻本、元刻本内府刻本、司礼监刻本、嘉靖四十年(1561)书林杨归仁刻本,万历三十二年(1604)书林唐富春德寿堂刻本,万历三十五年(1607)书林刘双松安正堂刻本,万历间金陵唐积秀刻本,邹可张刻本、书林明宝堂刻本《新编翰苑新书》宋末建阳书坊刊本(存《前集》卷三十九至四十六、日本富冈文库存《后集》,卷次不详)明万历十九年(1591)金陵仁寿堂刊本、明蓝格抄本、旧抄本、景明抄本《玉海》元后至元六年(1340)庆元路儒学刊本、至正九年(1359)修补本元刻明正德、嘉靖、万历、崇祯递修本[1]1989-1999

上述主要的南宋类书中,《海录碎事》《永嘉八面锋》《群书会元截江网》《璧水群英待问会元》等,当有宋刊而今已不存,《群书考索》《锦绣万花谷》《新编翰苑新书》等,则唯存残宋本。此数种若无明刊,则今人无缘得见其全貌,由此可见明刊之重要。

明刊本南宋类书往往反复多次刊刻,除少量内府刻本、司礼监刻本、金陵等地刻本外,主要为多家建阳坊刻。一些著名坊刻主,如无锡华氏、安氏、秦氏分别刊刻了多种南宋类书。值得注意的是,尽管类书卷帙宏大、抄录不易,但明代仍然有多种抄本流传。明抄类书虽也有粗疏之作,如海隅书屋抄本《海录碎事》,但大多抄本纸质优良、字体秀丽,且明清抄本往往是藏书家借抄秘册,以保存旧籍(1)参沈津:《抄本及其价值》,收入氏著:《书韵悠悠一脉香:沈津书目文献论集》,广西师范大学出版社,2006年,第113页。,清人朱彝尊曾言,“是时吴中藏书家,多以秘册相尚”,不同藏书家之间,“皆手自钞录”[2]227。明抄本种类繁多,足见明人对南宋类书重视,并非仅仅出于书坊商业需求,也是将宋人类书视为秘册旧籍的文化心态的产物。

二、主要明本南宋类书的增删改易

明人刻书而改书,且越近晚明,刻书臆改的风气越浓,这似乎已成为学界共识。屈万里《明代刻书状况》一文曾有十分简明的总结:“明正嘉间,覆刻宋本之风颇盛,而以吴中为最著,且大率出于私家。盖吴中富庶,人文蔚起,刻者有求精之力,而不必期于牟利也……大都仿旧本精刻,且多刻于嘉靖间。以较并时及隆万以后坊本之逞臆妄改者,直有天渊之判。”[3]59明代刻书这方面的问题,在南宋类书的刊刻上,或许体现得最为全面。明刻南宋类书,不仅出现了文字改易,而且相关书名、卷首题名、门类卷次顺序、整体内容和结构也有不少增删、改易,部分明刻类书的整体增改,毋宁说是重编。明刻南宋类书不仅是前后相沿的版本源流中的一环,更不啻为一个新版本系统的源头祖本。

首先,关于类书题名,明刻类书往往体现出更为突出的射利而刻的特征。根据日本富冈文库书影,宋末建阳刊刻之时卷首题名“新编翰苑新书”[4]126,当为本书题名之旧,此处“新编”仍只是单纯针对前代类书、翰苑文辞类书籍而言,而到了明万历十九年(1591)刊刻的金陵书肆仁寿堂刻本,其卷首题名则改为“新刊簪缨必用翰苑新书”,明蓝格抄本和崇祯十三年(1640)岳氏绿萝堂抄本卷首题名均又为“新编簪缨必用翰苑新书”,所谓“簪缨必用”显系书肆所改,以求推销之效。甚而至于有明代旧抄本卷首题名将其改为“新编东观新书”,则更有改换书名的作伪之嫌。本书各集卷次,中国国家图书馆等所藏《前集》残宋本、岳氏绿萝堂抄本均为七十卷本,分为《前集》七十卷、《后集》三十二卷、《续集》四十二卷、《别集》十二卷,而万历十九年金陵书肆刻本,则将卷次合并为《前集》十二卷、《后集》七卷、《续集》八卷、《别集》二卷,其中具体类目顺序、内容则并无太大变化。

其次,关于部类顺序,明刻南宋类书也加以调整,并体现出时代学术旨趣的不同,最为著名的例子,是《古今源流至论》。是书各本均分四集,共四十卷,其中前、后、续集为林駉所纂,别集为黄履翁所纂。各本集目顺序稍有不同,其中元刻本、明弘治二年(1489)梅隐书堂刻本,《前集》十卷,分卫兵上下、南军、北军、学官、科举、考校等五十一类;《后集》十卷,分道学、格物之学、师道、抑贡献、庙祀、释奠等六十六类;《续集》十卷,分太极图、西铭、性学、卤簿、郊礼、社稷等七十六类;《别集》十卷分治鉴纲目、周子通书、文公四书、吏胥、田制、水利等五十类。而明宣德二年(1427)建阳书林刘克常刻本、詹氏刻本、朱士林刻本,嘉靖十六年(1537)白坪刻本、万历十八年(1590)郑世魁宗文堂刻本等,则将《前集》与《续集》对调,改变元刻以军政、官制为首的体例,以突显理学相关知识的优先地位。该书南宋嘉熙(1237—1240)刻本不存,无从得知原编卷次顺序,仅从元刊类书较少更改宋本看,明宣德二年建阳书林刘克常刻本是最初更改卷次门类顺序的版本。

另一个著名例子是潘自牧的《记纂渊海》。是书宋刊一百九十五卷成书近四十年后,理宗淳祐八年(1248)又有题为宋惠父纂辑《记纂渊海后集》一百二十五卷(2)考刘克庄《宋经略墓志铭》,南宋理宗时期著名法医学家宋慈,字惠父,《后集》或正为宋慈所编。见(宋)刘克庄撰,辛更儒笺校:《刘克庄集笺校》第十三册,卷一四八,中华书局,2011年,第6213-6217页。,现存明乌丝栏抄本。至明万历初,陈文燧、胡维新等人合潘自牧原编本一百九十五卷与宋惠父新编本一百二十五卷,重新编排、增补,成一百卷,即万历七年(1579)王嘉宾等刻本,此后以此为底本抄写成文渊阁《四库全书》一百卷本,即出于此改编本系统。陈文燧在明末刊刻多部南宋类书,其重编《记纂渊海》百卷本,完全是另一部类书,成为此后明抄本、《四库》本的底本,构成了新的版本系统。明人在刊刻南宋类书过程中,与其说是翻刻,毋宁是出于自身需求和知识理解,重新编订一部类书。

第三,关于正文内容,明刻南宋类书也存在增改原文内容的情况。正文中增删改易个别字词,如将“本朝”改为“宋朝”,引文小字注中增删“出自”某文献等,固然屡见不鲜,近乎类书编刻的古今通例,但是如《璧水群英待问会元选要》一书,直接增加整段条目文字,则实属罕见。是书最初乃元明之际,书肆据南宋刘达可原编《璧水群英待问会元》九十卷删节改编而成,编者不详。至明正德四年(1509)王敕与沈淮据此改编本及其此前流传的抄本、刻本,重新正讹补脱,删复取要而成新本。《选要》八十二卷虽名为《会元》九十卷本的删节本,但《选要》更有增入完整文段处,如卷四十七《心学一·文集菁华》末增补一条:

范氏曰“茫茫堪舆”云云,“曰惟心耳,往古来今,孰无是心?心为形役,乃兽乃禽。惟口耳目,手足动静。投间扺隙,为厥心病。一心之微,众欲攻之。其与存者,呜呼几希。君子存诚,克念克敬,天君泰然,百体从令。”

此段文字见于南宋人范浚《心箴》一文,不见于全本《会元》。又卷四十九《性理门·皇极五》“事料”小类“质的不可远离”“以性情言之”之间增补一条:

朱子曰:喜怒哀乐,情也。其未发,则性也。无所偏倚,故谓之中。发皆中节,情之正也,无所乖戾,故谓之和。大本者,天命之性,天下之理,皆由此出,道之体也。达道者,循性之谓,天下古今之所共由,道之用也。(《中庸注》)(3)两条均见(宋)刘达可:《璧水群英待问会元选要》,台北“国家图书馆”藏明初刻本。

此类增补内容,首见于明初本,正德本相同。虽《会元》宋刊本不存,但现存题为“明丽泽堂铜活字本”,据部分学者考订当为“宋活字本”[5],至少应与宋本有密切关联,大致可知这些增入文段非宋本之旧,乃元明之际编刻者所增改。

明人编刻南宋类书的这些现象,固然可以视为明人刻书而肆意篡改宋人古籍的又一例证,但从类书这一实用文献形态自身发展立场上看,或许正体现出古代刻书文化所具有的开放与活力。明人并未将刻书单纯视作保存古代典籍文物的活动,而更是将其作为体现自身思想文化追求的学术活动。此类文献版本的差异,既体现了此类文献流传的独特性,在一定程度上也是思想文化变迁历史的一个重要环节。

三、明刻南宋类书的思想文化史考察

从年代分布上看,明初刊刻只有《璧水群英待问会元选要》《群书会元截江网》,以及宣德年间的《古今源流至论》三种,明刻南宋类书主要集中于弘治、正德以后。其中各类明抄本虽多不能确定年代,但明黑格抄本主要出现在嘉靖年间,蓝格则主要兴盛于万历朝,无格抄本也主要出现在明末。因此,南宋类书的明抄本,应当也主要形成于明代嘉靖以后,明刻类书的兴盛,与晚明的出版文化和思想文化有关。

明代刻书主要兴起于晚明,关于这一点,时人已有论述,陆容《菽园杂记》曾言:“国初书版,唯国子监有之,外郡县疑未有。观宋潜溪《送东阳马生序》可知矣。宣德、正统间,书籍印版尚未广。今所在书版,日增月益,天下古文之象,愈隆于前矣。”[6]128-129晚明刻书业之发达,自然有其深刻复杂的社会背景,关于这一点,在明刻南宋类书序中,已多有表述。

首先是弘治、正德以后的士人,思想开始变得活跃,广博地阅读古今各类知识,成为一种精神需求,对于图书典籍的强烈需求,构成了各种经典文献刊刻的原初动力,也是明人刊刻宋人类书的重要动机。刘凤在《海录碎事》序中曾言:

余往则闻黄淳父有所谓《海录碎事》者,秘之,以为人所未见书。后余乃求得之他所,则固亦爱之。夫类事以多为贵,故昔人有疏锦被事漏言致祸者。是博闻多识,自昔尚哉。然近闻人论诗,以不使事、不用才,以浑成者为最上乘,文亦如之。及其有所考质,援引征据,能无借于典籍载纪哉?且尔,则人亦不必读书,自可肆意纵横无不可者,惜未见其人。乃亦有谓才固足矜,若学问则无不可及者。借闭门读书数年,患不足耶?余谓此亦天授,虽读之愈勤,愈无所得。乃有援笔自恣,衍绎宣叙,训释旨要,述详奥幽,则才虽蜂起,亦空疏缪虚,诞罔无据。[7]5

明人刻类书,并未将其视为珍本秘册,刻之以存其旧,乃在于文献缺乏的时代,刻之以广传,同时也是有感于时人诗文创作单凭性灵感受、空疏无据。类书刊刻可以有效地满足当时士人增广见闻、体现博学多识的需求;刻书的目的,重点在便于阅读,而非经史考证。在一些类书刊刻整理者看来,类书的功能不仅限于博学广识,更“有关于理学与治道者,举纲振目,靡不该备”(4)见(宋)刘达可:《璧水群英待问会元选要》(王敕序),日本国立公文书馆藏明正德四年(1509)刻本。。正是明人刊刻类书的这一实用心态,使得明人偏向于呈现一个符合当时知识趣味的完整的类书门类、体例,因此,明刻类书完全可以根据自身的知识兴趣,对原书加以增删、改易。这从后人的文献版本、校勘考察来看,自然是不可容忍的,但是从思想文化史的角度,或许正可见其历史演变的痕迹。

其次,同样肇始于成化、弘治年间的明代文学复古思潮,也是南宋类书得以刊刻的一个重要原因。李梦阳《答周子书》云:“弘治之间,古学遂兴。”[8]569所谓“古学”,首当其冲,就是周秦汉唐的典章制度、古典名物之学,明人于慎行云:“自嘉、隆以来,士风文字稚好古风,官名称亦多从古,如称六卿为大司徒、大司马之类,此皆周官旧名,职任相合,称之是也。惟至台长无以称之,乃曰大中丞,则误甚矣。今之左右都御史,乃汉之御史大夫;左右副佥都御史,乃汉之御史中丞。在汉仪官,皆无大字,乃以大夫降称中丞,非所以尊之也。”[9]148对于古代典章制度的追慕,而非真正的文献考古,让长于古代典章名物的南宋类书,成为士人追捧的对象,《群书考索》《古今源流至论》等制度典故为中心的南宋类书也是几经刊刻。

明代文学复古思潮与类书刊刻之间的关联,最为直接的证据,要数《古今源流至论》白坪本的刊刻者李濂及其与前七子的关系。李濂(1488—1566),字川甫,号嵩渚子,祥符(今河南开封)人,不仅与前七子代表人物李梦阳同乡,并有姻亲关系,而且多与李梦阳、何景明有诗文唱和往还,对李梦阳等人推崇备至,属于前七子的开封作家群重要作家之一。明代七子以文学复古为旗号,意在振奋士人的儒学真精神,积极参与现实政治、文化的革新。嘉靖十六年,李濂刊刻《源流至论》正体现了这一复古精神的核心,其序中除了表达对本书流传之舛讹的感叹外,更主要是表达了类书文献对于儒者格物养心的重要价值:

或问于嵩渚子曰:“闻见之知,多知也;德性之知,真知也。君子之学,亦惟致吾德性之知而已矣!乃若《源流至论》,博闻广见,徒资举业耳。奚以刻为?”嵩渚子曰:“嘻,夫知者,心之灵而性之用也。曰德性之知,曰闻见之知,一而已矣。是故博闻广见虽得之于外,而所闻所见之理则具于心知,岂有二哉?子曰:‘多闻阙疑,多见阙殆。’又曰:‘多闻,择其善者而从之,多见而识之。’《大学》曰:‘致知在格物。’夫闻见者所以致吾知也,外之物格则内之知致,此儒者内外合一之学也。不然,圣门立教何以一则曰博文、二则曰博学,而深贤夫以多问于寡者乎?苟专务记诵而无反身实践之功,斯可鄙耳。”(5)见(宋)林駉:《新笺决科古今源流至论》(李濂序),美国柏克莱加州大学东亚图书馆藏明嘉靖十六年(1537)白坪刊本。

在李濂看来,类书的价值不只是有助于博闻广见,更重要的是儒者博学知识本身正是天地人心之理,二者并非粗精两分、彼此对立的关系。儒者德性之理,要真正呈现出来,不是虚灵之心本身上用工夫,必须在古今源流的闻见之知上体会,实际上也就是在娴熟的制度典章和现实的政治实践中,而非心性冥想中,体现儒者内外合一的真精神。这才是圣门立教之旨,其中也似乎体现了复古派士人对于明代兴起的阳明心学派的批评和调整。

再次,晚明社会受到阳明后学影响,士人精神体现出一味反观自省、空疏不学的思想文化倾向,另一些士人则对此极为不满,力图强调博学于文才是真儒之学。其中,也包括了类书的整理刊刻者。明代类书刊刻者反复强调,类书不是饾饤文字的史料,而是关乎圣教理学的重要文献。

在无锡华燧看来,类书博杂知识,有助于“观风教之盛衰、世运之习尚于是焉者,不为不多矣”,类书的存世价值,正如“赖有程朱传注,圣道不泯”,都在于在日常之事中见得天理,明人刊刻类书的活动,正是“扬盛德之万一,为吾道光”[10]。邵宝则反复强调类书的精神,体现了儒学之学以“博洽”“格致”为先[11]。这些言论,固然有抬高类书的意味,但也体现出晚明社会的儒学发展矛盾。在博学之士看来,阳明心学是儒学的歧路,博通文献、究理典章的实学,才是儒学士人正道。在陈文燧看来,长于地理、制度、名物、文辞的类书,才是儒者“公己公物之心亦有所寄以不朽”的学问,由此才能真正通达心性之学:

学士大夫溯流穷源、剥华嚅宝,由经籍子史以归仁义道德之懿,自渣滓糟粕以要精神心术之会,甲乙雌黄,立我正鹄,释回增美,身体神会,处则为一世闻人,出则为经天实学,则经籍子史皆我注脚,邃古圣哲所以垂世立教者,于吾人有实济,而剪彩酿蜜,蔚为词章,又卑鄙不足言矣。[12]10-11

缺乏必要文献桥梁,无以觉世人之心。如果说陈氏尚在调整心学,另一些士人则意在质疑心学,王继明在重刻北宋类书《书叙指南》时说:“若徒以名物为粗,博综为劳,直欲信吾心以信天下,此近世清虚悠谬之说也,岂徒与人交一事之失而已哉。”[13]40所谓“近世清虚悠谬之说”,正是认为阳明心学空疏不实,而类书以名物典章为重,正是直指吾心的对立面。

四、结语

明刻类书的价值,首要在于保存了早已散佚不存或残缺不全的宋刊类书,为今人提供了完整的南宋类书版本。同时,明刻类书存在的诸多复杂的版本问题,也不能简单以校订粗略、擅改原文便予以否定,而应当将其放之于整个明代思想文化的视野下加以全面认识[14],这既可以为南宋类书研究提供新视角,也可以从实用类型文献刊刻特征,重新思考明代书籍刊刻的自身特征和文化价值。