高速公路、粮食产量与农业生产决策

张无坷 朱喜 史清华

摘 要:论文基于全国农村固定观察点和中国高速公路矢量数据,使用倾向得分匹配和双重差分模型研究了高速公路的开通对农户粮食生产和农业生产决策的影响,并从劳动力流动的视角解释了其影响机制。研究发现,村庄连通到高速公路会显著增加农户种植粮食作物的面积和家庭粮食总产量。其作用机制在于,高速公路促进了外出打工机会的增加和农业技术的推广,对农业劳动投入产生了替代作用。具备外出务工动机的农户会通过引进先进的农业种植技术来节约农业的劳动力投入,所以选择扩大适合机械化操作的粮食作物种植面积。高速公路的连通有效促进了农业生产的规模化和现代化,从而对粮食安全的保障有促进作用。

关键词:高速公路;粮食生产;农业生产决策

中图分类号:F 323.6;F 542

文献标志码:A

Highways, GrainProduction and Agricultural Production Decision

ZHANG Wuke ZHU Xi SHI Qinghua

(Antai College of Economics and Management, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200030, China)

Abstract:Based on National Fixed Point Survey and China expressways vector data, the paper studies the impact of expressways on farm household grain yields and agricultural production decisions using propensity score matching and difference-in-differences method. The paper explains the mechanism of impact from the perspective of labor mobility and found that village-level expressways connection significantly increased the area and production of grain crops by farmers while having no effect on the yield per unit area of grain. The effect mechanism is that expressways increase opportunities for rural-urban migration and facilitate the diffusion of agricultural technology (agricultural machinery services, use of irrigation facilities, etc.), which has a substitution effect on agricultural labor inputs. Farmers with an incentive to migrate will save on agricultural labor inputs by introducing advanced farming techniques and so choose to expand the area under food crops suitable for mechanization. The expressway connection promotes the scale and modernization of agricultural production and ensures food security.

Key words:highways; food production; agricultural production decision

1 文献综述

长期以来,大力发展交通基础设施建设是促进中国经济增长的重要举措,其中高速公路是交通基础设施建设的重要组成部分。1993年,交通部发布《国道主干线系统规划》,“五纵七横”的国道主干线规划布局形成了高速公路网的雏形。2005年,交通部编制了《国家高速公路网规划》,“7918网”的建设形成了放射线与纵横网格相结合的高速公路布局。2013年,国家发改委和交通运输部印发《国家公路网规划(2013—2030)》,进一步完善和扩大了高速公路总规模。交通基础设施的完善加快了要素流动,影响了产业结构和区域经济增长,尤其是促进了道路网络中节点城市的经济增长(Faber, 2014; 刘冲等, 2014, 2020)。因此,交通基础设施建设可以吸引农村劳动力向城市和非农部门流动。基于此,本文以农户层面的微观视角切入,研究高速公路对农户农业生产的影响。

现有文献认为交通基础设施影响农业生产主要有三个途径。第一,交通基础设施通过促进农业推广服务和提高农户的技术采纳来影响农业生产率(Emerick et al., 2016; Dercon et al., 2009; Bandiera & Rasul, 2006)。然而,交通设施和技术采纳之间是互补的关系。如果没有良好的交通基础设施,农业推广的技术带来的效用会受到限制。如果只改善了交通设施的质量,但是农户无法获得相关的专业知识、投资和信贷机会,农户也无法从交通设施的改善中获益(Gebresilasse, 2023)。

第二,交通设施提高了要素市场的可达性,降低了农业投入的成本(Gebresilasse, 2023)。农户的农业投入受到供给侧和需求侧两方面约束。其中,供给侧约束表现为农资价格达不到农户最低的支付意愿,即使达到了农户的支付意愿,农户产生了增加农业要素投入的意愿,但是由于信贷约束的存在,农户仍然没有足够的资金购买农资(Croppenstedt et al., 2003; Damania et al., 2017; Shamdasani, 2021)。要素市場可达性的提高可以缩小要素市场之间的价格差,所以高速公路的建设可以降低农业投入要素的价格,在一定程度上可以缓解农业投入的供给侧约束。

第三,交通基础设施提高了农产品市场的可达性,缩小了地区间农产品价格差(Gebresilasse, 2023; Mu & Van de Walle, 2011; Minten & Kyle, 1999; Renkow et al., 2004)。交通成本主要受到道路和桥梁密度以及燃料价格等因素的影响(Shively & Thapa, 2017)。交通设施的完善可以缩短地区之间的通行时间,提供市场之间的套利机会,提高市场一体化的程度(Jones & Salazar, 2020; Engel & Rogers, 1996; Baulch, 1997)。另外,基础设施对农业生产的促进作用对贫穷家庭和生产率较低的家庭,以及偏远地区的农户更有效(Khandker et al., 2009; Jones & Salazar, 2020; Casaburi et al., 2013)。

现有研究较少将高速公路与农户农业生产和劳动力流动结合起来,即较少研究农村劳动力转移在高速公路影响农业生产中起到的作用。本文基于农户层面的微观数据,考察了高速公路对家庭农业产出与农业经营规模的影响,特别是高速公路对粮食作物种植规模的影响,并发现劳动力流动在其中起到的作用。研究发现,高速公路影响农户粮食生产的机制是由于农村劳动力具有向非农部门转移的动力,从而农户会选择转向更适合机械化的粮食生产,而放弃了部分劳动密集型经济作物的种植。

2 数据和描述性统计

本文使用的数据主要有农户数据和高速公路数据,其中农户数据来源于全国农村固定观察点的跟踪调查。这一调查起始于1986年,在31个省份都有观察村及观察户,每年大约300个村,2万余户。该数据已经形成了诸多有价值的研究成果,如Benjamin et al.(2005)、朱喜等(2011)和王璐等(2020)的研究,表明这一数据具有较高的质量。本文所使用的数据样本区间为2003—2013年。

高速公路数据来自格里菲斯大学(Griffith University)的亚洲空间信息和分析网络数据中心(Asian Spatial Information and Analysis Network Data Center, ACASIAN)。该数据库提供了中国高速公路的GIS信息,时间跨度为1992—2010年,但是其中有缺失的年份。我们按照He et al.(2020)的办法进行了填充,从而形成了2003—2010年完整的面板数据。将高速公路数据与农户微观数据合并,最终形成了2003—2010年的样本。其他数据来自历年《县域经济统计年鉴》《区域经济统计年鉴》等以及全国800个气象观测站的气温和降水栅格数据。

修建高速公路的资金来自中央政府拨款和地方政府筹措,所以经济发展更好的地区优先开通高速公路的概率更高,即高速公路的连通不是完全随机的,核心解释变量高速公路连通是内生的。为缓解内生性问题,本文去掉了直辖市、省会城市、计划单列市、省直管市,以及各个地级市的区等经济发达地区的样本,只保留县、市和旗的县级行政单位的典型农村地区样本。

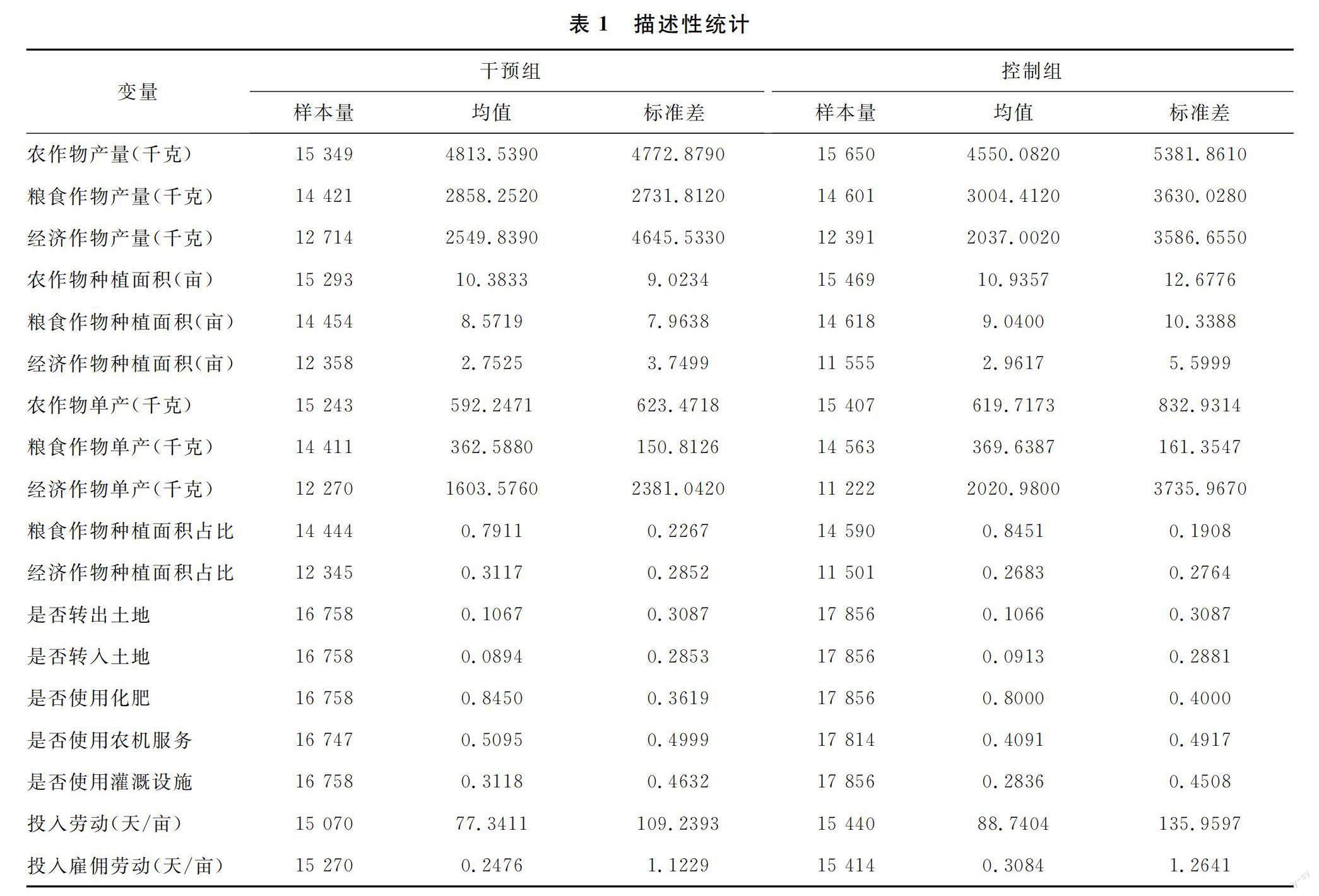

根据Asher et al.(2020)和He et al.(2020)的研究,样本限制在2003年没有连通高速公路的村庄。正如前文所述,高速公路的连通是非随机的,所以本文在使用双重差分模型(Difference-in-Differences, DID)模型进行回归之前,先采取倾向得分匹配(Propensity Score Matching, PSM)的方法对样本进行匹配。首先将农户分成干预组和控制组,其中干预组为在样本区间内所在村庄有高速公路经过的农户,控制组为样本区间内所在村庄无高速公路经过的农户。其次,使用2003年的农户家庭特征和户主特征将两组农户进行1∶1匹配。最后,对匹配后的样本使用DID模型进行估计。表1为匹配后样本的描述性统计。

3 模型设计

本文构建的渐进DID模型如下:

y=β+β Connect+X+X+α+γ+ε (1)

其中,y表示村莊v中的家庭i在年份t时的农作物产出或其他被解释变量。Connect是一个虚拟变量,表示村庄v在时间t内是否在20千米内连通了高速公路。X表示家庭层面的控制变量,反映了家庭人口统计学特征及其教育和健康水平的家庭特征和户主特征的变量,包括家庭人口数、劳动力占比、男性占比、高中以上学历占比、丧失劳动能力人数占比和年初家庭经营土地面积,户主特征包括户主的年龄和受教育年限。农户所在县的经济发展情况和气候条件对农村家庭的经营选择会产生重要的影响。一方面,当地经济发展状况会影响农户外出务工和农业生产的决策,进而影响农作物产量;另一方面,极端天气或自然灾害会对农作物产量造成负面影响。因此,我们还加入了县级特征作为控制变量X,包括县级GDP的对数及第二产业和第三产业增加值的占比,以及农户所在县一年中红色高温预警的天数和降雨量在40mm以上的天数。α为农户层面的个体固定效应,用于控制只随农户变化、不随时间变化的不可观测的因素。γ表示省份-年份固定效应,用于控制省级层面随变化的不可衡量的因素。

为了验证DID模型是否满足平行趋势假设,本文使用如下模型进行检验:

其中,Connect的定义如下:对于从未连通高速公路的村庄v, 对于任何k和t的取值,Connect=0。对于在样本区间内连通高速公路的村庄v,我们将村庄连通的第一年定义为s,当t-s≤-4时,Connect=1,否则Connect=0,其中k=-3,-2, 0, 1, 2, 3。当t-s>4时,Connect=1,否则Connect=0。其他变量与公式(1)的定义相同。

4 实证结果

4.1 基准回归

这一部分分析高速公路对农作物产量的影响。首先估计高速公路连通对农作物总产量的影响(表2),在平均意义上,村级高速公路连通对农户的农作物总产量没有显著影响。其次,将农作物分成粮食作物和经济作物,高速公路显著提升了家庭的粮食作物总产量,使家庭粮食产量提高了8.99%,对经济作物总产量的影响为负,但不显著。

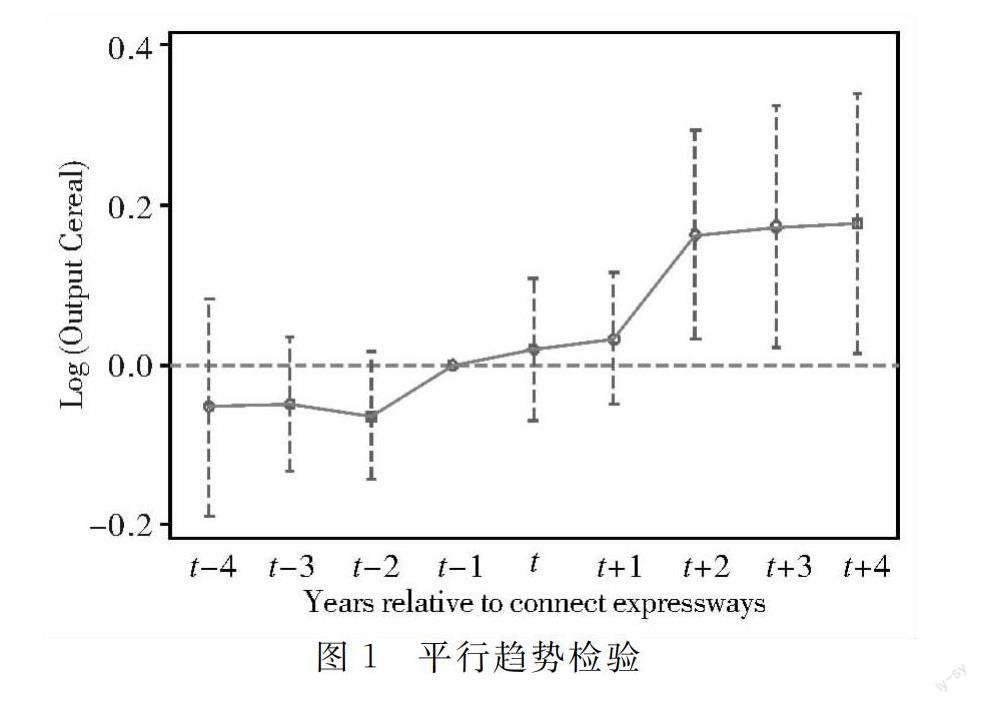

平行趋势检验的结果如图1所示。从图1中可以看出,粮食产量服从平行趋势假设,使用DID方法来估计是有效的。同时,从连通高速公路的第2年开始,农户的粮食产量开始有显著增加。

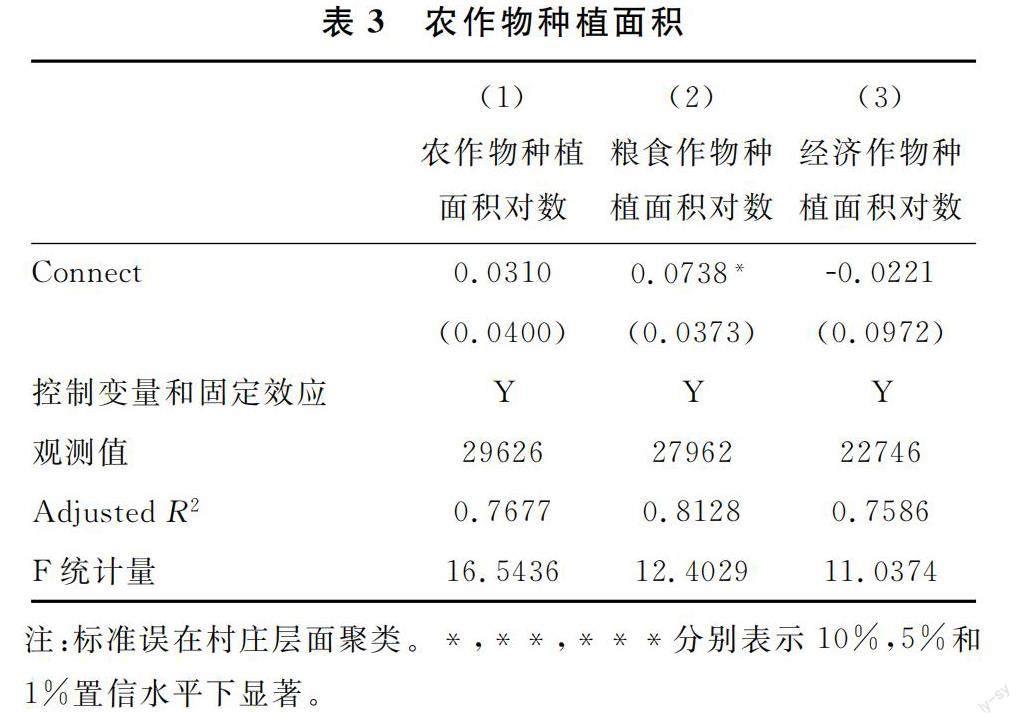

粮食作物总产出的增加是由其种植面积增加导致的,还是由土地生产率增加导致的值得进一步分析。表3中的三列分别为高速公路对农户农作物种植面积的对数、粮食作物种植面积的对数和经济作物种植面积的对数的影响。可见,高速公路使农户的粮食作物种植面积提高了7.29%,经济作物的种植面积有所下降,但不显著。

表4中的被解释变量分别为农作物单产、粮食作物单产和经济作物单产的对数,可见高速公路对两类农作物单产没有显著影响。由此可以认为,高速公路对粮食作物产量的提高作用主要是通过增加粮食作物的种植面积实现的,并非通过提高土地生产率来实现的。

研究表明,高速公路可以将农户连通到更大的农产品交易市场,使农户根据市场需求来调整种植决策。具体来说,广阔的市场意味着多样化的需求,因此农户会更倾向于增加种植农作物的种类,尤其是增加经济作物的种类(Shamdasani, 2021)。而本文的研究结论则与其相反。农户增加粮食作物的种植面积说明该决策对农户来说是效用最大的。下面将从农业生产投入的视角来进一步探讨高速公路提高农户粮食作物种植面积的影响机制。

4.2 影响机制分析

这一部分从要素投入视角(土地、劳动力与资本)来分析高速公路提高粮食作物种植面积的影响机制。首先,粮食作物土地投入的增加是从其他类型农作物转化而来,还是通过土地流转获得。表5中(1)~(4)列的被解释变量分别为农户的粮食作物面积占比、经济作物面积占比、是否有土地流出、是否有土地流入。(1)和(2)两列表明,高速公路显著提高粮食作物面积占比主要是通过降低经济作物种植面积占比而实现的(即使经济作物占比的系数不显著,但其方向为负,且系数大小与第1列相当)。而高速公路对土地流转的影响很小,系数非常接近于0。因此,高速公路促使农户的种植决策发生了转变,从种植经济作物转向了种植粮食作物。

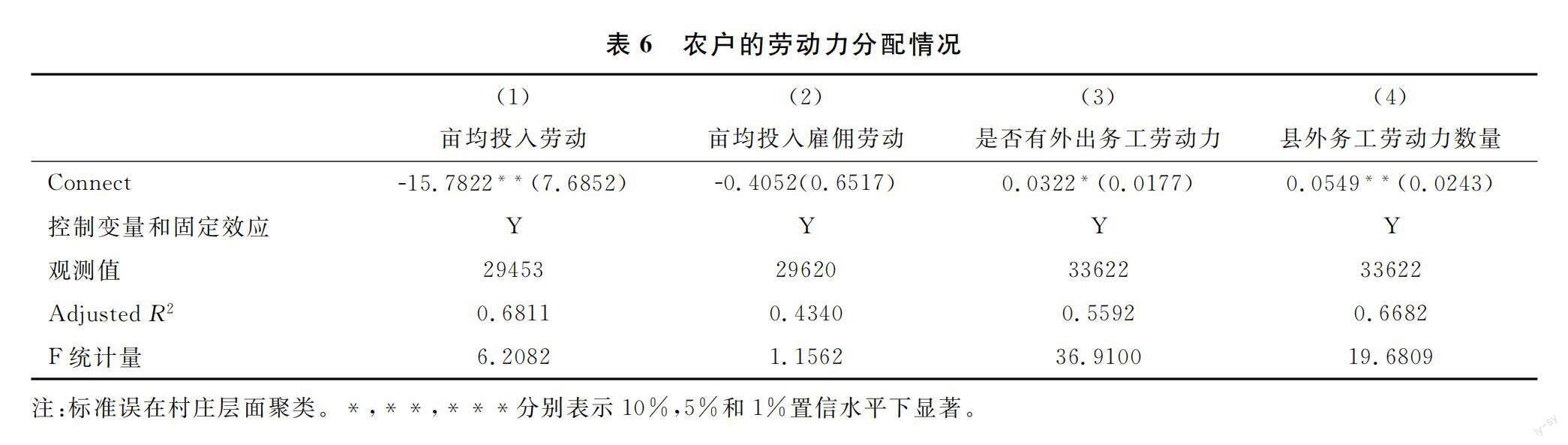

接下来分析高速公路对农户劳动力分配的影响。表6的(1)列和(2)列的因变量为家庭农业生产中亩均投入劳动天数和亩均投入雇佣劳动天数。(1)列表明,连通高速公路后,农户的农业生产劳动投入平均每年下降15.78天。(2)列表明,高速公路对雇佣劳动力的投入没有显著影响,说明高速公路的连通节约的是农户自我雇佣的农业劳动投入。(3)列和(4)列的因变量分别为家庭中是否有外出务工的劳动力和县城之外务工的劳动力。结果表明,高速公路的连通使家庭拥有外出务工劳动力的概率增加了3.22%,且到县城之外地区务工的劳动力数量也有所增加。也就是说,高速公路的连通一方面降低了农户在农业生产上的劳动投入,另一方面也促进了农村劳动力外出务工,而且会有更多的人到外地的就业市场务工。

本文将农药、农机服务和灌溉投入等生产要素作为农业资本投入的代理变量。表7的(1)~(3)列的因变量分别为粮食作物是否使用化肥、是否使用农机服务以及是否使用灌溉设施。结果表明,高速公路的连通对粮食作物化肥的使用没有产生显著影响,但是使农户使用农机服务的概率显著提高了4.40%,使用灌溉设施的概率显著提高了4.05%。这解释了农户扩大粮食作物种植面积的结论,因为粮食作物在播种、收割等环节更适合机械化作业,尤其是大面积种植的时候,机械作业效率更高。

根据实证分析结果可以总结出高速公路对农户粮食产量的影响路径。首先,高速公路促进了农业机械和灌溉设施的推广,产生了劳动和资本的替代效应,从而使农户增加了资本的投入,减少了劳动的投入。其次,在农村劳动力具有外出务工动机的条件下,由于粮食作物更适合机械化作业,所以农户会将农业生产从劳动密集型的经济作物种植转向易于机械化的粮食作物种植,表现为提高粮食作物的种植面积,同时减少经济作物的种植面积。

4.3 异质性分析

这一部分聚焦于高速公路对粮食作物产量的异质性影响。异质性特征主要有以下几个方面:(1)农户所在的县是平原县还是山区县(含丘陵县)。这是由于平原地区更易于修建高速公路,同时也更适合使用农业机械。(2)农户所在的县是否为产粮大县。即使连通了高速公路,產粮大县的农户外出务工的意愿可能较弱,因为他们可以从农业中获得更高的效用。(3)农户所在的村庄到周边3个城镇中心的平均距离是否高于中位数。距离城镇中心远的农户由于初始的交通网络发达程度较低,因此新连通的高速公路可能对他们的影响更大。(4)在样本初期(2003年)是否为贫困户。贫困户往往知识水平相对较低,获取资源的能力较差,相比于非贫困户来说可能更缺乏机会,所以高速公路的开通对贫困户利用资源可能会产生更大的影响。

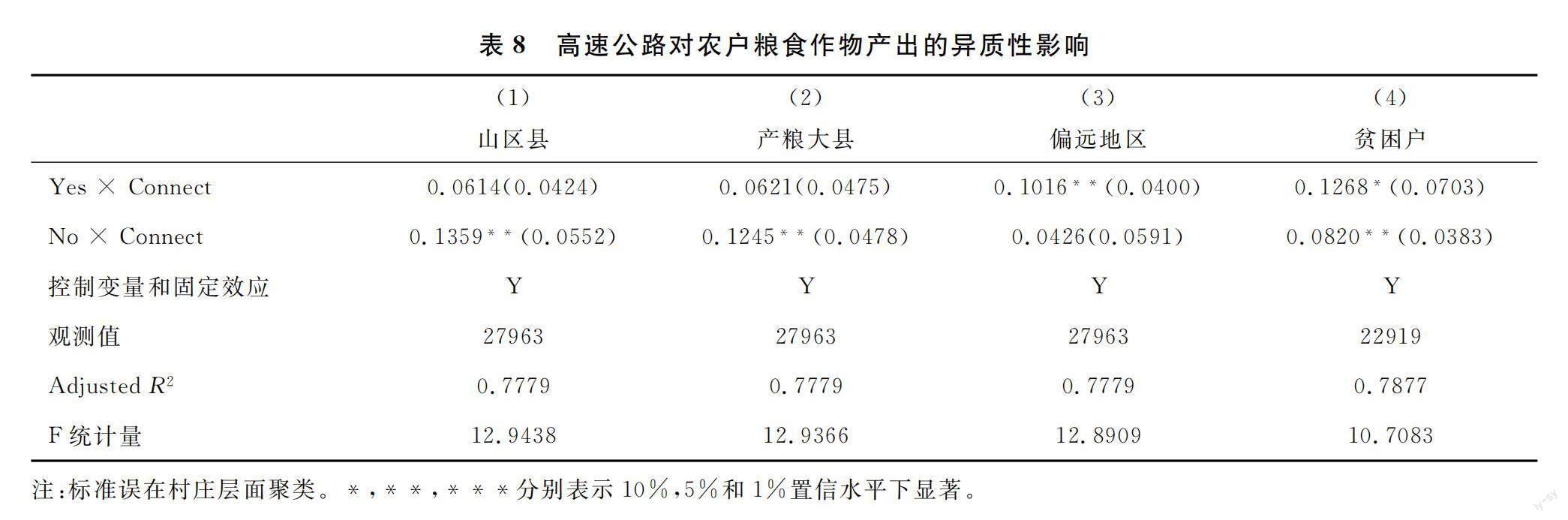

回归结果如表7所示,被解释变量是家庭粮食总产量的对数。第一行和第二行分别表示不同的农户特征,其中第一列为山区县(含丘陵县)农户、产粮大县农户、偏远地区农户和贫困户。第二行表示平原县农户、非产粮大县农户、非偏远地区农户和非贫困户。(1)列表明,高速公路连通使平原地区农户粮食增产13.59%,但是对山区无显著影响。(2)列表明,高速公路的连通使非产粮大县农户的粮食产量提升了12.45%,对产粮大县没有显著影响。(3)列说明高速公路对偏远地区农户粮食产量的影响更大,从系数上看,偏远地区的粮食产量增加了10.16%。(4)列说明高速公路对贫困户和非贫困户的粮食产量均有显著的增加作用,但从系数上来看,对贫困户的影响更大,高速公路使贫困户的粮食产量增加了12.68%,使非贫困户的粮食产量增加了8.20%。

6 結论与政策含义

本文使用全国农村固定观察点的农户数据和中国高速公路网2003—2010年的数据,实证分析了高速公路对农户农业生产决策的影响。研究发现,高速公路使农户从种植经济作物转向种植粮食作物,通过增加粮食作物的种植面积,进而提高了农户粮食作物的总产量。进一步研究发现,高速公路增加了农户对农业机械和灌溉设施的使用。同时,高速公路还减少了农户在每亩土地上的劳动投入。异质性分析表明,高速公路对农户粮食增产的效用对于平原地区、非产粮大县和偏远地区的农户更显著,对贫困户和非贫困户的粮食产量均有促进作用,但是对贫困户的影响较大。

促进区域协调发展、乡村振兴和新型城镇化等始终是交通基础设施建设的政策目标。随之出现的农村劳动力向城市和非农部门的转移是否威胁粮食安全的问题得到了学界广泛的关注和讨论(刘亮等, 2014;匡远配, 2010)。交通基础设施建设并不会威胁粮食安全,因为农户可以通过提高其他农业生产要素来替代劳动力投入的减少,而且交通基础设施促进了粮食作物的规模经营和新型农业技术的使用,有助于保障粮食安全和实现农业农村现代化。

参考文献:

[1]匡远配. 农村劳动力流动影响粮食安全的新解释[J]. 人口与经济, 2010(5):1-7.

[2]李伯华,刘沛林,张博野,等. 欠发达地区农户消费行为空间结构演变特征:以湖北省黄冈市为例[J]. 地理科学进展, 2011,30(4):452-462.

[3]刘冲, 吴群锋, 刘青. 交通基础设施、市场可达性与企业生产率:基于竞争和资源配置的视角[J]. 经济研究, 2020,55(7):140-158.

[4]刘冲, 周黎安. 高速公路建设与区域经济发展:来自中国县级水平的证据[J]. 经济科学, 2014(2):55-67.

[5]刘亮, 章元, 高汉. 劳动力转移与粮食安全[J]. 统计研究, 2014, 31(9):58-64.

[6]王璐, 杨汝岱, 吴比. 中国农户农业生产全要素生产率研究[J]. 管理世界, 2020, 36(12):77-93.

[7]王毅,王明杰. 江汉平原农户休闲活动空间结构研究:以洪湖市螺山镇为例[J]. 山东农业大学学报(社会科学版), 2016, 18(1):53-62,126.

[8]朱喜, 史清华, 盖庆恩. 要素配置扭曲与农业全要素生产率[J]. 经济研究, 2011, 46(5):86-98.

[9]ASHER S, NOVOSAD P. Rural roads and local economic development[J]. American Economic Review, 2020, 110(3).

[10]BANDIERA O, RASUL I. Social networks and technology adoption in northern Mozambique[J]. The Economic Journal, 2006, 116(514):869-902.

[11]BAULCH B. Transfer costs, spatial arbitrage, and testing for food market integration[J]. American Journal of Agricultural Economics, 1997, 79(2):477-487.

[12]BENJAMIN D, BRANDT L, GILES J. The evolution of income inequality in rural China[J]. Economic Development and Cultural Change, 2005, 53(4):769-824.

[13]CASABURI L, GLENNERSTER R, SURI T. Rural roads and intermediated trade:regression discontinuity evidence from Sierra Leone[J]. Available at SSRN 2161643.

[14]CROPPENSTEDT A, DEMEKE M, MESCHI M M. Technology adoption in the presence of constraints:the case of fertilizer demand in Ethiopia[J]. Review of Development Economics, 2003, 7(1):58-70.

[15]DAMANIA R, BERG C, RUSS J, et al. Agricultural technology choice and transport[J]. American Journal of Agricultural Economics, 2017, 99(1):265-284.

[16]DERCON S, GILLIGAN D O, HODDINOTT J, et al. The impact of agricultural extension and roads on poverty and consumption growth in fifteen Ethiopian villages[J]. American Journal of Agricultural Economics, 2009, 91(4):1007-1021.

[17]EMERICK K, DE JANVRY A, SADOULET E, et al. Technological innovations, downside risk, and the modernization of agriculture[J]. American Economic Review, 2016, 106(6):1537-1561.

[18]ENGEL C, ROGERS J H. How wide is the border?[J]. The American Economic Review, 1996, 86(5):1112-1125.

[19]FABER B. Trade integration, market size, and industrialization:evidence from china's national trunk highway system[J]. Review of Economic Studies, 2014, 81(3):1046-1070.

[20]GEBRESILASSE M. Rural roads, agricultural extension, and productivity[J]. Journal of Development Economics, 2023(162):103048.

[21]HE G, XIE Y, ZHANG B. Expressways, GDP, and the environment:the case of China[J]. Journal of Development Economics, 2020:145.

[22]JONES S, SALAZAR C. Infrastructure improvements and maize market integration:bridging the zambezi in Mozambique[J]. American Journal of Agricultural Economics, 2020, 103(2):620-642.

[23]KHANDKER S R, BAKHT Z, KOOLWAL G B. The poverty impact of rural roads:evidence from Bangladesh[J]. Economic Development and Cultural Change, 2009, 57(4):685-722.

[24]LIU D, SHENG L, YU M. Highways and firms’ exports:evidence from China[J]. Review of International Economics:roie.12631.2022.

[25 MINTEN B, KYLE S. The effect of distance and road quality on food collection, marketing margins, and traders' wages:evidence from the former Zaire[J]. Journal of Development Economics, 1999, 60(2):467-495.

[26]MU R, VAN DE WALLE D. Rural roads and local market development in Vietnam[J]. Journal of Development Studies, 2011, 47(5):709-734.

[27]RENKOW M, HALLSTROM D G, KARANJA D D. Rural infrastructure, transactions costs and market participation in Kenya[J]. Journal of Development Economics, 2004, 73(1):349-367.

[28]SHAMDASANI Y. Rural road infrastructure & agricultural production:evidence from India[J]. Journal of Development Economics, 2021(152):102686.

[29]SHIVELY G, THAPA G. Markets, transportation infrastructure, and food prices in Nepal[J]. American Journal of Agricultural Economics, 2017, 99(3):660-682.