微分动力学模型下本科生导师制隐性知识传播

徐耀群,张雨,邱泽国,李俊玲,金迪,辛海涛

微分动力学模型下本科生导师制隐性知识传播

徐耀群1,2,张雨1,2,邱泽国1,李俊玲1,金迪1,辛海涛1

(哈尔滨商业大学1. 计算机与信息工程学院,2. 黑龙江省文化大数据理论应用研究中心,黑龙江 哈尔滨 150028)

作为一种能有效促进学生成长的教育模式,导师制受到不少大学的青睐,导师参与过程中存在大量的隐性知识,研究导师制隐性知识传播问题就显得尤为重要.通过建立微分动力学模型,分析本科生导师制隐性知识传播的影响因素.实验结果表明,隐性知识的传播效率与学生的加入率、退出率、学习率和抛弃率相关;提高学生加入导师团队比例,增加与隐性知识拥有者的接触机会,降低对已掌握隐性知识抛弃比率,可以加快隐性知识传播,提高学生知识掌握能力.以此为高校人才培养模式与改革提供参考.

微分动力学;导师制;隐性知识;传播

导师制是一种教育制度,它在师生之间建立了一种导学关系[1],被视为培养高素质人才的良好机制,对我国高校人才培养起到了非常重要的作用[2].导师制存在大量的隐性知识,而隐性知识又是知识传播的重要组成部分[3].隐性知识是很难通过语言表达来说明的,它存在于人的大脑中,主要来源于经验和技能,只有在实践中才能领悟和获得隐性知识.隐性知识是个人化的知识[4],很难规范化也不易传递给他人,主要隐含在个人经验中,同时也涉及个人信念、世界观、价值体系等因素.隐性知识是主观的经验或体会,不容易运用结构化概念加以描述或表现知识[5].导师是隐性知识的拥有者和承载者,本文通过建立微分动力学模型,分析本科生导师制隐性知识传播的影响因素,以便提高学生对隐性知识的掌握程度,同时也对高校教育和人才培养提出了对策与建议.

1 本科生导师制隐性知识传播

导师制出现并流行之后,各个高校在重视其发展的同时,仍有很多问题需要完善.有研究者认为导师的碎片化行为会影响其对学生的指导,进而影响导师制效用的发挥.王志远[6]等认为导师制应该建立完善的监督评价机制,这样可以让学生自主挑选导师,并且有利于对导师的管理.

隐性知识的作用存在于教育教学中的各个方面[7],并影响着该范围内每个人的行为.隐性知识不能清楚地表达出来被人们所理解,具有一些不易察觉的属性,人们很难意识到它的作用,因此成为高校人才培养过程中容易被忽视的环节,而隐性知识却很重要.了解隐性知识的作用及其对人才培养的重要价值和影响,对学生培养具有重要现实意义.

隐性知识具有三个突出优势:(1)对知识内化的促进.全面的人才培养应当既注重显性知识的获得,又善于发现隐性知识.隐性知识是显性知识的基石和前提,它对显性知识有着引导和转化作用[8].若脱离隐性知识的引导,只去死记硬背一些显性知识,这样只能学到表层知识,不能深刻理解知识的本源,所学的知识也变得没有意义[9].(2)促进知识转化为能力.隐性知识是存在于个体之中的个人化的、无法用语言形容的知识,不能通过普通的方式传递和分享,但却是比显性知识更有创造性和灵活性的知识[10].一个人实践能力水平的高度取决于其对隐性知识的理解程度和掌握程度[11].通过隐性知识,建立知识向能力演变的通道,可以使学生既拥有完备的基础理论,又有较强的实践能力.(3)有利于学生兴趣发展.高校人才培养在注重提升学生专业技能的同时,对学生世界观、人生观和价值观的引导也是隐性知识传播的核心[12].导师只有认识、尊重学生的隐性知识,才能真正了解学生内心,进而与其产生思想碰撞.师生之间彼此的隐性知识得以传播与实践,不仅使学生受到教育,教师也在隐性知识传播中实现了自身的成长,达到教学相长的效果[13].

将导师制与隐性知识相结合无疑是一种很好的选择[14].孙发有[15]认为隐性知识引入到高校教育中有利于提高人才培养价值.导师制在隐性知识的内化和转化等方面都有很大的贡献,主要体现为:(1)外化的知识.将隐性知识转化为被人们易于理解和接受的显性知识,这种过程为外化过程[16].现实中由于各种原因,师生之间或学生之间缺乏沟通,造成隐性知识的外化过程受阻,隐性知识的传播效率偏低.因此导师或核心成员应带动整个团队,加快隐性知识向显性知识外化,提高隐性知识传播效率.(2)内化的知识.在显性知识的内化过程中,实践扮演着重要角色[17].团队成员之间将显性知识分享给其他人,同时通过不断实践将其转化为自身的隐性知识.这个过程不是单纯的知识堆积[18],而是需要不断学习和实践,并将显性知识重新整合为自身结构化的有特色的隐性知识,这种知识将在未来形成自身的竞争优势.(3)整合化的知识.将知识整合不仅要收集已存在的显性知识,团队成员还要综合各个专业的显性知识,将其整合优化处理,打破知识结构单一化的现状[19],形成新的更易于理解的有特色的显性知识.(4)社会化的知识.社会化的知识较难获得[20],在知识社会化过程中,导师制团队成员要将已获得的隐性知识再次转化,进而获取社会化知识.这更加强调学生自主学习能力,需要学生在生活实践中不断地观察、发现、学习隐性知识.同时,还可以通过网络平台交流相关学习经验[21],促进彼此之间的隐性知识传播.

2 导师制隐性知识传播的微分动力学模型构建与分析

2.1 基本假设

2.2 模型建立

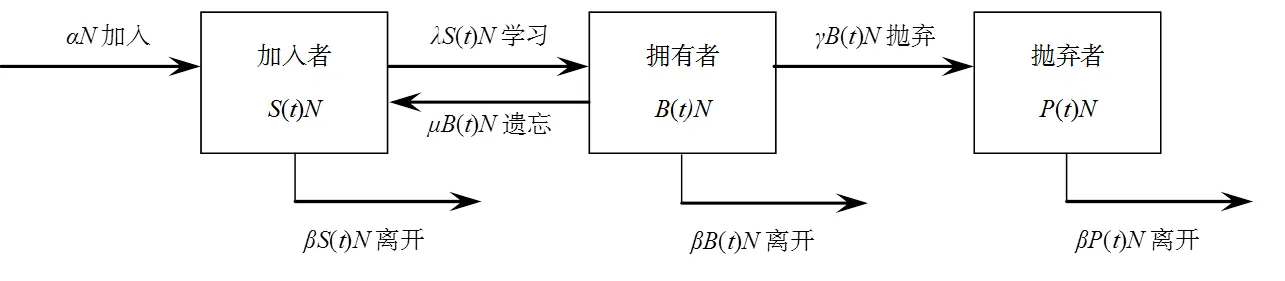

本科生导师制隐性知识传播过程见图1.

图1 本科生导师制隐性知识传播过程

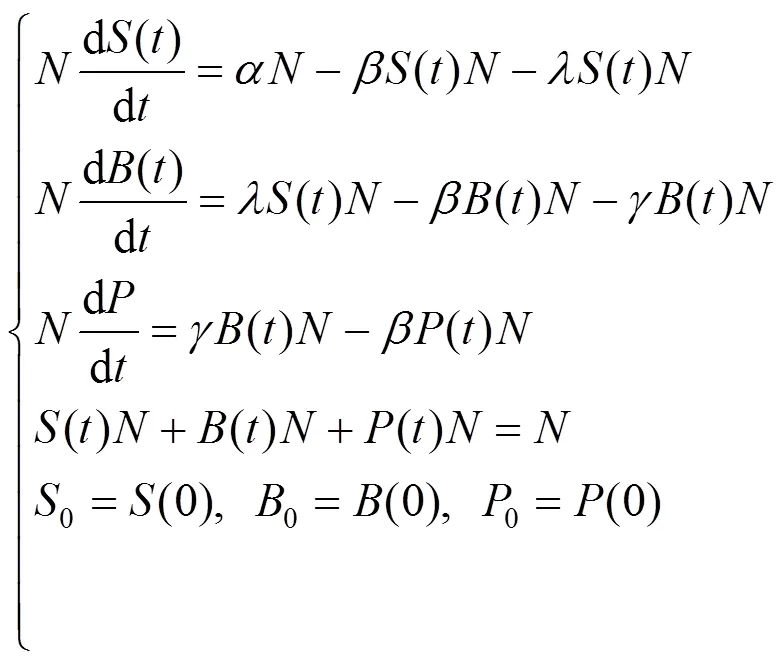

根据图1得

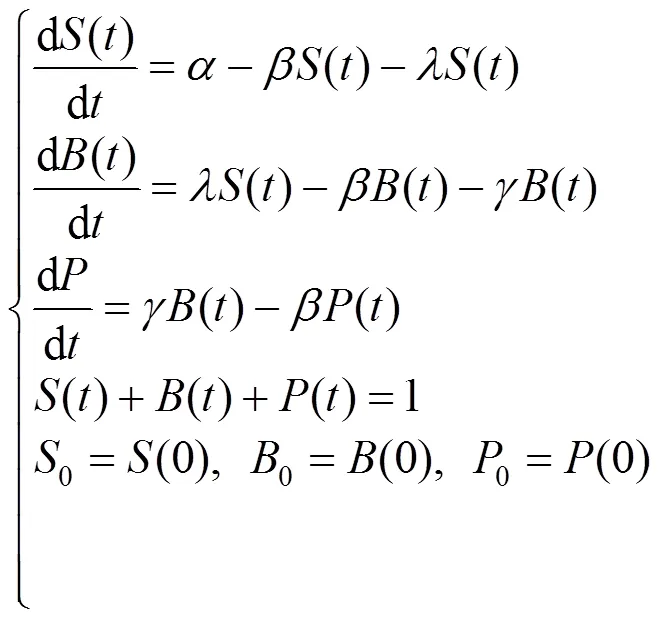

简化得到微分动力学模型

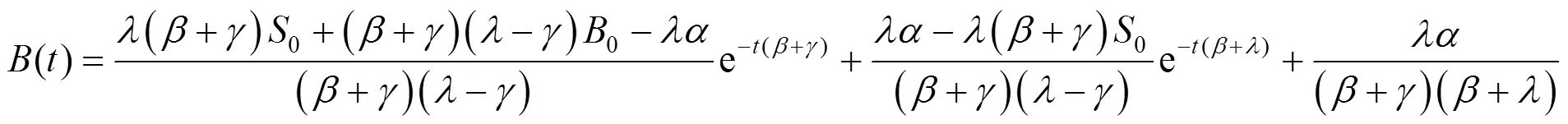

式(2)即为导师制隐性知识传播的微分动力学模型,求解模型得

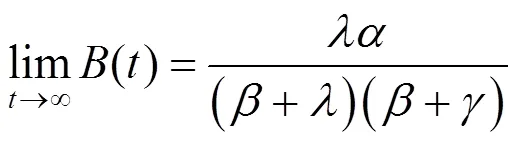

式(3)为导师制隐性知识拥有者比例随时间变化函数.求极限可得

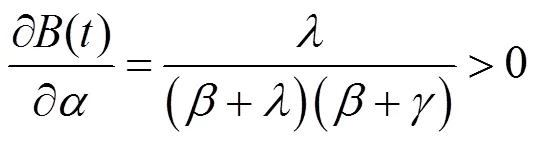

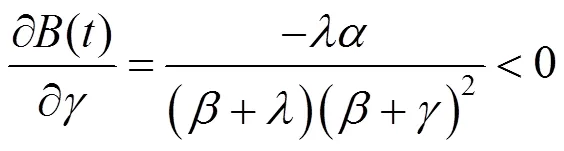

2.3 不同参数控制分析

不同的导师传播不同的隐性知识.一些导师拥有更好的知识体系,或者更高的人格魅力,就会吸引更多的学生加入其中.在提高学生的学习能力和隐性知识储备的同时,导师要更加努力丰富自己的知识,提高自身的教学水平.

2.4 不同参数的MATLAB仿真分析

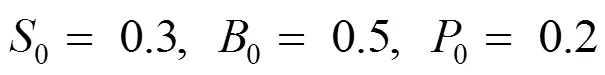

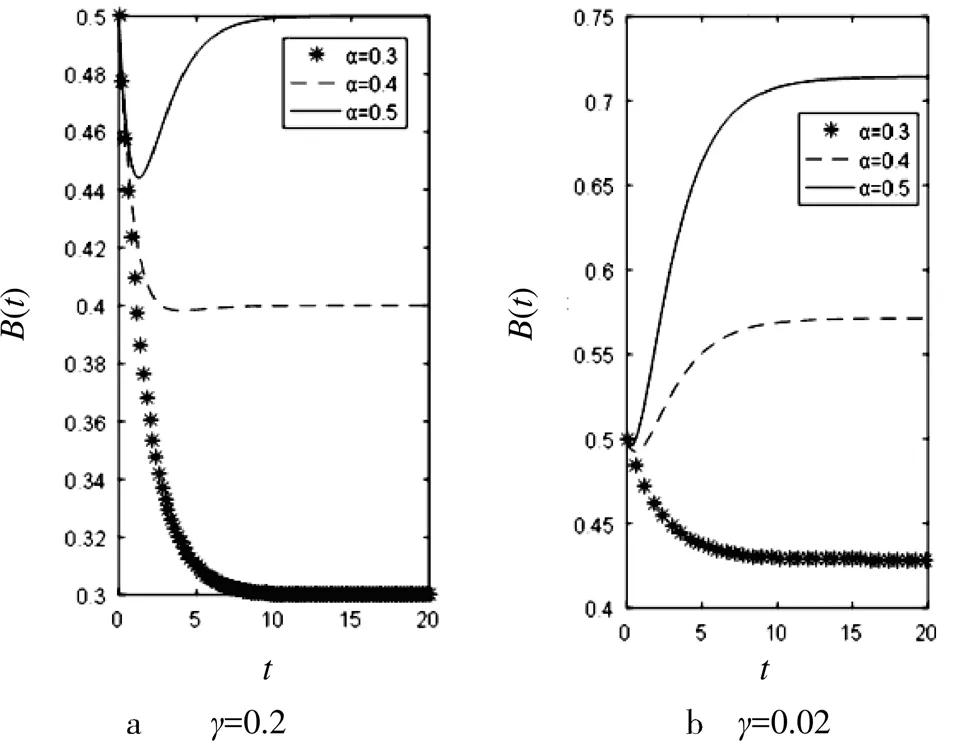

图2 时对的影响

图3 时对的影响

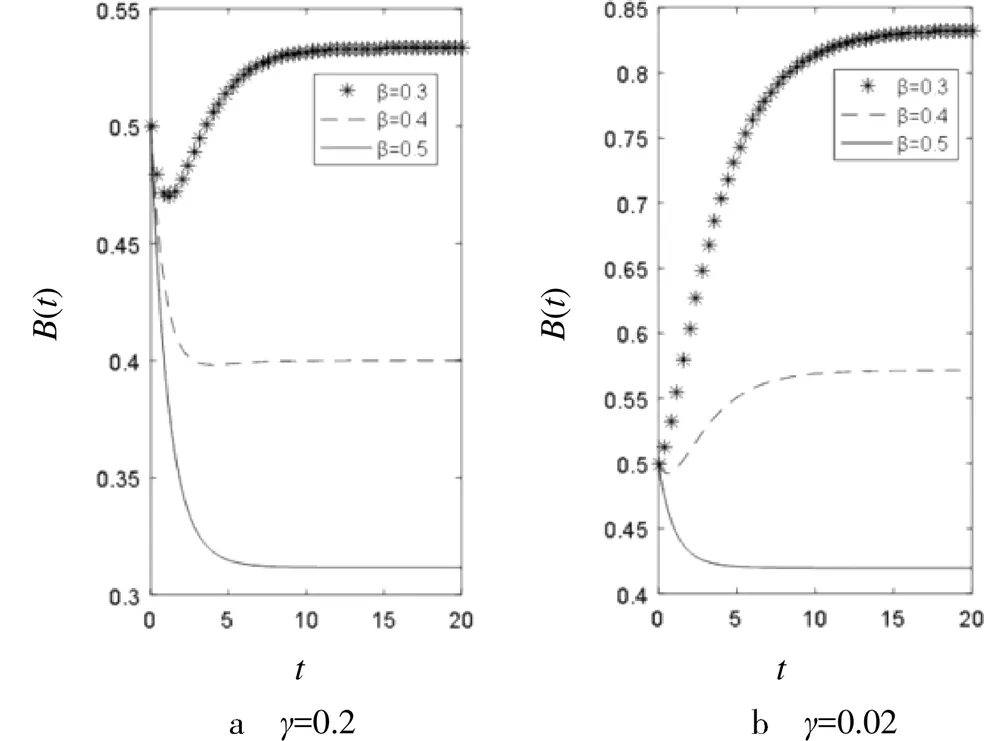

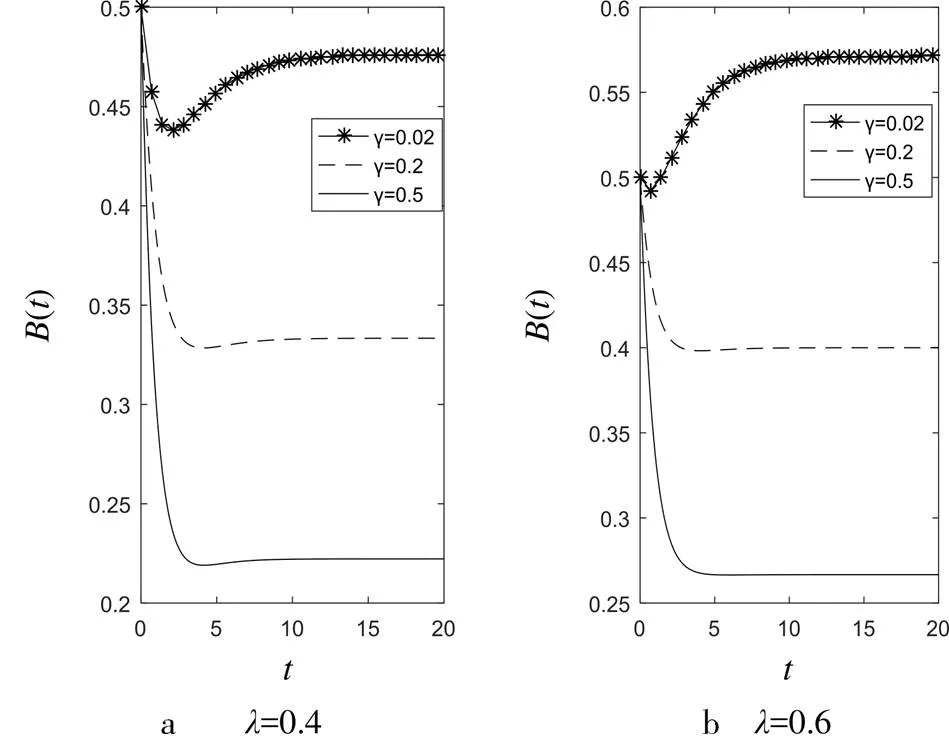

图4 时对的影响

图5 时对的影响

3 导师制人才培养对策与建议

增加导师制隐性知识拥有者所占比例的关键是提高加入者比例,增加隐性知识拥有者与新加入者之间的接触,避免隐性知识被拥有者抛弃.为此提出导师制人才培养模式的对策与建议:(1)学校可以建立网络社交平台.隐性知识的传播是知识传播的一种途径[22],在学校搭建的网络社交平台上实现知识共享,师生通过该平台相互学习,及时沟通,实现线上处理问题.(2)增加外专业的学习机会.增加学生非本专业知识的学习机会,可以弥补导师制团队知识结构单一的缺陷.学生学习外专业技能获取其他丰富的知识,可以促进隐性知识结构的复杂化及多样性,并加强了隐性知识传播,吸引更多的学生加入到导师制团队,使隐性知识传播效率得到显著提升.(3)努力显性化隐性知识.隐性知识的特点是不易被直接表达的[23],因此也不能直接传递被其他人所理解和学习.当关注知识获取的同时,更要关注隐性知识的显性化问题[24].掌握某种隐性知识之后,应多与其他学生交流,细心观察他们对知识的运用,积极参与工程实践和科学研究,从而将其转化为自身的知识.(4)避免出现小团队.当一个组织内人数较多时容易出现团队的划分问题,而小团队的出现会导致组织内部沟通出现障碍,小团队之外的学生将无法学到这个团队的隐性知识,造成知识闭塞,导致知识积累速度降低.因此,在导师制实施中,导师不仅引导学生的学习和生活,还应该对团队内部的成员关系具有一定的敏感性.

导师制新加入者转变为隐性知识拥有者是一个长期过程.在发展初期会有大量学生加入导师制团队,导师制隐性知识拥有者相对较少,新加入者与导师接触的概率较低,致使在较短时间内拥有者比例降低,但随着新加入者掌握隐性知识,隐性知识拥有者数量又会增加.本文仅考虑了加入率、退出率、学习率、抛弃率等四个影响隐性知识传播效率的因素,而在实际生活中,学生掌握隐性知识的程度还与其他因素有关,如个人的学习能力越高越有利于隐性知识的掌握.此外,随着新技术的出现,越来越多的人可以利用高科技来辅助自己掌握隐性知识.在未来,科学技术水平也会是研究隐性知识传播时需要着重考虑的影响因素.

[1] 黄晓巍,林喆,陶贵斌,等.高等院校本科生导师制研究进展[J].中国继续医学教育,2018,10(2):33-34.

[2] 李青.本科生导师制:模式、问题及对策[J].现代教育管理,2019(12):69-73.

[3] 付卫东,张伟平,李伟.专递课堂对教学点教师教学实践的影响:基于隐性知识共享视角的分析[J].现代远距离教育, 2021(6):56-64.

[4] 梁平汉,曹春方.基因距离、隐性知识与跨国知识流动[J].浙江工商大学学报,2022(4):123-141.

[5] 郑石.显性知识与隐性知识:网络综艺节目中知识生产的双维思考[J].青年记者,2020(15):73-74.

[6] 王志远,王丹,郑润国.基于“三全育人”的本科生导师制教学模式优化[J].大学,2022(5):61-64.

[7] 赵兰香,姚萌,吴博.隐性知识视角下创新型人才培养模式研究[J].科研管理,2019,40(11):32-42.

[8] 张君.隐性知识的外显化:人类学对手工艺知识生产的重塑[J].民族艺术,2020(1):87-98.

[9] 张梦晓,高良谋.基于SD模型的契约与隐性知识转移研究[J].复杂系统与复杂性科学,2022,19(1):96-103.

[10] 舒苏荀,舒艾,白希选,等.本科生导师制实施现状分析及改进对策研究:以武汉工程大学土木工程与建筑学院为例[J].高等建筑教育,2022,31(1):61-67.

[11] 黎晓丹,顾文静,谭腾飞.隐性知识的具身机制、转化与管理[J].心理学探新,2020,40(6):503-509.

[12] 宋瑞璇.基于隐性知识视野的当代大学生价值观建构[J].高等职业教育,2020,29(3):91-96.

[13] 吕大伦,陈雷,王合丽,等.本科导师制在医学专业人才培养中的实践分析[J].中华损伤与修复杂志,2021,16(6):525-527.

[14] 刘国豪.基于隐性知识培育高校创新型人才的途径研究[J].国家教育行政学院学报,2010(3):42-45.

[15] 孙发有.隐性知识教育融入高校应用型人才培养的价值与路径[J].锦州医科大学学报(社会科学版),2022,20(1):81-84.

[16] 赵修文.基于隐性知识传播与整合的企业核心竞争力提升研究[J].科学管理研究,2012,30(1):77-80.

[17] 齐艳霞,尹春洁.从“隐性知识论”看牛津大学的导师制[J].全球教育展望,2004,33(9):56-58.

[18] 孙金花,代言阁,胡健.导师隐性知识对研究生科研兴趣的影响:基于不同主体主导互动方式的调节效应[J].研究生教育研究,2019(5):38-44.

[19] 汤智,周怡.隐性知识视角的研究生导师制优化策略[J].浙江工业大学学报(社会科学版),2022,21(3):333-337.

[20] 朱宏淼,闫辛.双重网络中考虑自我损耗机制的隐性知识传播模型[J].系统工程学报,2022,37(4):433-447.

[21] 汪涛,郭旻瑞,牟宇鹏.开放式创新平台访问对于隐性知识溢出的影响研究[J].管理学报,2022,19(3):414-422.

[22] 李森,杨征铭.教师隐性知识管理的主要障碍与调控策略[J].中国教育学刊,2021(1):98-102.

[23] 吴杨.博士生教育内涵式发展中关键培养环节分析:基于个体隐性知识增长的视角[J].江苏高教,2021(4):40-45.

[24] 张宝生,张庆普.隐性知识流转网成员合作的共生关系、演化模型及仿真研究[J].现代情报,2020,40(11):34-43.

Tacit knowledge propagation of undergraduate tutorial system based on differential dynamics model

XU Yaoqun1,2,ZHANG Yu1,2,QIU Zeguo1,LI Junling1,JIN Di1,XIN Haitao1

(1. School of Computer and Information Engineering,2. Heilongjiang Cultural Big Data Theory & Application Research Center,Harbin University of Commerce,Harbin 150028,China)

As an effective educational model to promote students′ growth,the tutorial system is favored by many universities.There is a lot of tacit knowledge in the process of tutor′s participation,so it is particularly important to study the dissemination of tacit knowledge in the tutorial system.The influencing factors of tacit knowledge propagation in undergraduate tutorial system are analyzed through the establishment of differential dynamics model.The experimental results show that the efficiency of tacit knowledge dissemination is related to students′ joining rate,withdrawal rate,learning rate and abandonment rate.Increasing the proportion of students′ joining the tutor team,increasing the contact opportunities with tacit knowledge owners and reducing the abandonment rate of tacit knowledge can accelerate the dissemination of tacit knowledge in the tutorial system and improve students′ ability to master knowledge.This will provide reference for university talent training modes and reforms.

differential dynamics;tutorial system;tacit knowledge;propagation

1007-9831(2023)11-0069-06

O175.1∶G642.0

A

10.3969/j.issn.1007-9831.2023.11.014

2023-03-27

黑龙江省教育厅高等教育教学改革一般研究项目(SJGY20200347)——微分动力学模型下本科生导师制隐性知识传播研究与实践;黑龙江省教育科学“十三五”规划2020年度重点课题(GJB1320146)——新工科背景下商科高校计算机专业建设与实践;教育部2020年第一批产学合作协同育人项目(202001240006)——人工智能方向师资培训项目;教育部2019年第一批产学合作协同育人项目(201901240006)——校企共建大数据实验室建设项目

徐耀群(1972-),男,黑龙江哈尔滨人,教授,博士,从事智能优化与决策研究.E-mail:xuyq@hrbcu.edu.cn