谈如何在古文教学中以“四文一体”理念落实新《课标》要求

李冬

摘 要:古文是中国古代书面语作品,是中国优秀传统文化的代表。古文教学包括文言文和诗歌等,应以文化传承为最终指向。本文以“四文一体”理念为基础,探讨如何在古文教学中落实新《课标》。

關键词:因文定教 古文 “四文一体” DOI:10.12241/j.issn.1009-7252.2023.19.016

一、明确因文定教,确定教学落点

新《课标》对古文教学如此要求:“诵读,古代诗词,阅读浅显文言文,能借助注释和工具书理解基本内容。注重积累、感悟和运用,提高自己的欣赏品味。”如何在课堂教学中落实新《课标》要求,应该厘清古文教学的价值与新《课标》之间的关系。

第一,古文教学的价值。入选教材的古文,均是我国古代先贤的思想结晶,即所言之志、所载之道,可称为“文章”或“文旨”,这是学生认知中华传统文化的途径。学习古文,还要探究其谋篇布局的章法和炼词炼句的技巧,即“文学”性表达,这两点往往是寻得“文章”的关键之处。前两点能否达到,要看“文言”,即文言知识、实词虚词的积累。以上三点,均是“文化”的体现,是需要学生理解和传承的。

第二,从关系看,“注重积累、感悟和运用”的是文言、文学方面,“提高自己的欣赏品位”指文章、文化方面。

于是,古文教学的着力点就清晰了,即“文言”“文学”“文章”“文化”四文一体在课堂教学中的有机融合和落实。但一节课时有限,无法面面俱到,因而要有“因文定教”的意识,即所教古文的特点是什么,特点决定教学重点。还应关注文章的体裁,古文体裁决定特点,特点决定内容选择。

二、从章法的考究、语言的锤炼角度,找到教学着力点

(一)寻章法考究处,生发教学思考点

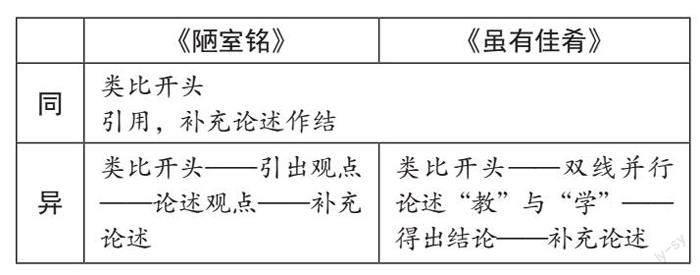

《虽有佳肴》节选自《学记》,《学记》是《礼记》中的一篇。《虽有佳肴》论述教与学的关系,属于议论性体裁,落脚点应在论证逻辑严密上。《学记》是中国教育史上第一篇系统性的教育学论文,课文提出的“教学相长”,从现代教育学的观点上看仍具很大价值。因而把该文的教学重点确定为:1.理清作者的行文思路。2.理解我国古代教育观点在当今时代的鲜活生命力。

教法上应该加强学生的思维,使用“比较”这一方法来落实。七年级的《陋室铭》一文也是“言之有序”的,所以可以和本文对比阅读。

发轫于先秦散文中结构严谨、论说周详的专题性论文,影响了后世创作的言说方式,因而钻研“文学”之章法,是对文化的继承。

《马说》一文,表达韩愈怀才不遇的愤懑之情,讽刺、控诉统治者埋没、摧残人才,并希望统治者能够识别、重用人才——此为“文章”。“文学”上的章法考究处可以第二段为例:“是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?”其中“千里之能”与“食不饱,力不足”承转折关系;因“食不饱,力不足”而导致“才美不外见”,是为因果;“且”字表现出本句与前句承递进关系。每句之间转换关联,足见说理逻辑之清、之透,又情绪渐强,最后以反问句作结,讽刺意味自然得以彰显。

(二)细心炼词炼句处,深思作者之用意

除“文章”的章法考究外,炼词炼句的艺术也是非常重要但又容易忽视的。以虚词为例,除语法功能外,还与作者传情达意相关。《醉翁亭记》一文最大的语言特点是全文有21个“也”字。暂不必细分其功能,只关注“也”字的语气与作者情感是统一的。正如《乐记·乐本纪》云:“乐者,音之所由生也,其本在人心之感于物也。是故其哀心感者,其声噍以杀;其乐心感者,其声啴以缓。”“也”字读来,有一唱三叹的吟咏之感,既有散文的美感,又有诗歌的韵律,尤其关键的是强化了从容不迫、平和愉悦的情绪。若删除“也”字诵读,则显平淡,与欧阳修在文中体现的多种“乐”意境不符。此外,“也”字也与章法相关。以第三段的四幅图为例,每副皆用“也”字作结,一个“也”字即为一个层次、一个递进,既呼应了前文的“乐亦无穷也”,又照应了下文的“醉能同其乐”。

还以“也”字的锤炼为例,以《小石潭记》全文无“也”字为切入点,理解柳宗元忧虑甚重而乐极浅的内心。为了理解,可引《始得西山宴游记》开篇一句“自余为僇人,居是州,恒惴栗”中的“恒”字。“恒”字有“常”的意思,但古汉语中“常”不是“经常”的意思,是“持久不变”的意思。知人论世,柳宗元被一贬再贬,且他在永州时王叔文被处死,到永州当年,其母便死,由此他内心忧虑、低落自责。可见,“恒惴栗”是担忧到了极点,是无时无刻不在“惴栗”。

“恒”字的理解,充分体现出就学习古文时词汇的重要性。正如新《课标》所言,要“积累、理解”。尤其是要有“追本溯源”的意识,某个字的本源怎么写?是什么意思?后世经历了哪些字义的演变?这三个问题,既体现了古人对自然的认知,也表现出古人在历史、社会发展进程中的适应融合,无不体现出汉字的魅力和文化的博大。

哪些词句是作者“锤炼”的?英国学者伊格尔顿指出:“文学是一种特殊的语言组织”,因与生活用语不同,而给人一种“陌生化”;因锤炼过的词语在句中让人感到陌生,而聚焦了读者的注意力,如“前景化”般显眼。所以具有“陌生化”“前景化”的词句就是作者锤炼之处,也就是“在文学语言中,通过对标准语言的偏离,作者又重新将注意力吸引于语言表达上”。

(三)综合章法,以言解文,关照整体,理解内容

《愚公移山》怎样突出“愚公”这一人物形象?如何体现作者的态度?本文借助语言描写,彰显人物性格;行文用对比,鲜明地表明作者的态度。于是教学中,可以从愚公的妻子和智叟对愚公移山一事的语言中,看出两人截然相反的态度。引导学生抓住“其妻献疑曰:‘以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”和“河曲智叟笑而止之曰:‘甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”两句语言。“献疑”与“笑而止之曰”中,前者是提出疑问,说明认可移山一事,但会遇到困难,提出自己的想法;后者是嘲笑、是阻止,从根本上就不认可移山可行。“君之力”与“残年余力”中,后者明显能够读出智叟讽刺的口吻,甚至是人身攻击。“魁父之丘”与“山之一毛”中,以小山和草对比,更表现出前者是提出建设性的问题,而后者是赤裸裸的嘲讽、羞辱。“且”与“其”中,前者与“焉置土石”连用,可以理解为“再说,挖下来的土和石头又放在哪里?”是出于关心的追问;后者与“如土石何”连用,“其”在“如……何”前面加强反问语气,表明智叟认为愚公连“草”都撼动不了,更不用说“土石”了,其肯定的语气哪里是关心?分明是嘲笑!最后再看“甚矣,汝之不惠”这句,使用倒装,将“甚矣”置前起到突出的作用,可理解为“你真的不聪明!”“你可太不聪明了!”且本句是智叟说的第一句话,好像盖棺定论一般,信誓旦旦言说,不容愚公反驳。可见,无论是实词、虚词的对比,还是倒装句的使用,都极为鲜明地表现出两人的态度差异。这两句话放在文章的语境中“以言解文”,学生的理解自然透彻。“以言解文”的同时还做到了“以文学言”,强化了文言现象,积累了文言词语。

(四)从音韵角度探究韵与情的关联

作为诗歌最重要的一个因素——韵,不仅读音上能够给人以审美愉悦,而且在很多诗作中,韵脚的读音特征与情感之间存在着密切的关系。韵脚字的发音特点——用韵的开口度大小与作品所体现出的情感之间是相互协调的。

如《周南·关雎》开头八句:“关关雎鸠,在河之洲,窈窕淑女,君子好逑。参差荇菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐求之。”共5个韵脚,都属于幽部韵,该韵开口度较小,通常用于那些欲言又止、拘谨的情感表达类型。这类小开口度的韵脚字所传达出的韵的音感与本诗中青年男子想要追求青年女子,又因羞涩而无法毫无遮拦地表明心迹的情感基本一致。该诗的后半部分,接连用了职部、之部、宵部、觉部的韵,这些韵部虽比幽部的开口度大,但依旧属于中开口度的韵。表现出男子情感经历了由拘谨到相对开放的过程。

由此总结规律,当韵字韵腹开口度大的时候,口型张合度相對较大,是一种奔放状态,因此经常与情感表达程度较强的诗作相配合;当韵字韵腹开口度小的时候,口型张合度相对较小,是一种闭塞状态,因此经常与情感表达程度较弱的诗作相配合。

再以《茅屋为秋风所破歌》为例,该古体诗写于杜甫流落四川成都草堂期间,所言志为推己及人的牺牲精神。全诗四节,呈现诗人“沉郁顿挫”的美学风格,其所换之韵与情感抒发有密切关系。第一节中韵脚分别是“号”“茅”“郊”“梢”“坳”,压“ao”音,这是一个开口度由大到小的韵,显示着一种力量,表现出狂风的肆意与诗人无力、无奈之间的对立状态。第二节诗是仄声韵,且“力”“贼”“去”“得”“息”是入声字。入声字在古音中,读来极短促,表达出诗人眼见“群童”似“盗贼”般抢夺茅草,又不顾自己阻拦,“公然”抱茅入竹林的无力、无助、痛心。此韵正如诗人“拄杖”发出的声音,哪里只是痛心于自己失茅草困顿,分明是感叹于乱世中百姓的生活贫困、动乱,才会出现孩童这般行径。第三节还是押了以入声字为主的仄声韵(除了“眠”),“色”“黑”“铁”“裂”“绝”“彻”的韵脚,与杜甫在茅草屋内从听觉、视觉、触觉感受“雨脚如麻”,作为一家之主无法给家人以栖身之所,而传达出急促、压抑、无奈的情绪是相应的。第四节前三句“间”“颜”“山”压“an”韵,开口度更大、更响亮,且由仄声韵换成平声韵,读起来绵长,传递出杜甫心系天下寒士,愿他们有栖身之所而开怀畅快的美好心愿。最后三句,诗人再次换韵——“u”韵,该韵读起来低沉绵长,是诗人从之前愿望中回到现实,发出的悲鸣,是牺牲小我换天下的推己及人的崇高精神。全诗一再换韵,与诗歌内容所传达出的情感配合度极高,就读者而言,也就更能理解本诗及诗人“沉郁顿挫”的风格了。

三、关注古文体裁及母题,确定教学重点

根据文本特征来确定教学重点,此重点即为“文化”的体现。入选教材的古文大体可以分为十类:史事传记类、诸子散文类、传奇小说类、游记小品类、政论辩说类、诗词散曲类、骈文辞赋类、古代戏曲类、书信公牍类、序跋赠言类。每类别的特征不同,教学重点也就不同。如诸子散文类特征为缘因导果,假设导论;朴素辩论,客观全面;比喻形象,思辨生动。因而教学重点可以定为:梳理逻辑,探寻思想。

文化母题实际就是原型,是一种典型的、反复出现的意象。从这个视角出发,可以归纳一下文化母题的类别:文人登高、名士悲秋、闺妇思亲、客子羁旅、亲友惜别、官宦感时、时人怀古、武士戍边、幽人归隐、雅士聚会。从体裁看,《小石潭记》《湖心亭看雪》《醉翁亭记》都属于游记小品类,但从母题视角看,前两篇应该归于幽人归隐,后一篇归于雅士聚会。如此,两个母题所含意象、意境自是不同。

四、文化与文言、文章、文学的关系

“文化”是社会各方面意识形态的集合。在古文中,“文言”的词汇含义流变,“文章”所体现的古代贤能思想、代表的社会风尚,“文学”体现的思维逻辑、思考方式,都是中华传统优秀文化的具体体现。课堂教学中,教师应该有意识深挖“文化”的源头和相应的表现。

在课堂实践中,一字一义均为文化。比如“绝”字,“猿则百叫无绝”“哀转久绝”“来此绝境”“沿溯阻绝”“天下独绝”这几句中,教师引导学生结合原文归纳语义,再让学生举出其他含有“绝”字的句子,包括四字词语,从而潜移默化引导学生理解“义”在古与今之间的关联与差异。

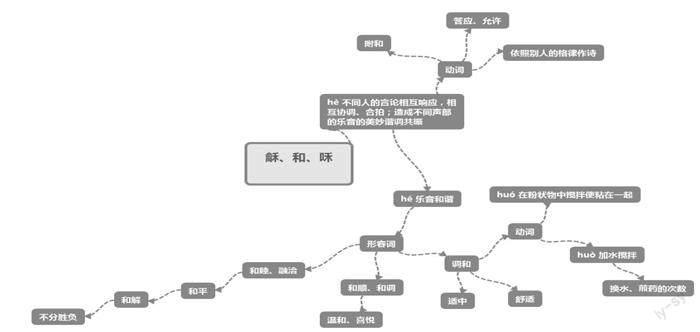

从提升学生思维的角度也可以渗透文化意识,可让学生思考某字的不同义项间的关联性,请看上面的思维导图。借助思维导图,该字语义的变化清晰呈现,反映出中国人思想的发展。

参考文献:

[1] 夏绍臣《文章章法与阅读写作》,人民日报出版社1985年。

[2] 特雷·伊格尔顿著、伍晓明译《二十世纪西方文学理论》,北京大学出版社2007年。