静脉输注艾司氯胺酮或利多卡因对鼻内镜手术患者术后早期恢复质量的影响

丁 钦 ,解成兰,岳苏阳,潘寅兵

0 引言

随着内镜技术的不断发展,以及加速康复外科理念的不断深入,鼻内镜手术因创伤较小、出血较少、术后并发症少等优点,逐渐成为治疗慢性鼻窦炎、鼻息肉、鼻肿瘤等相关鼻部疾病的主要手段[1]。但由于解剖位置特殊,该类患者术后易出现呼吸受阻及鼻腔内的持续性疼痛,极易产生焦虑和抑郁情绪,严重者甚至影响术后早期恢复,降低远期疗效。研究表明,静脉输注利多卡因可明显改善上气道手术患者术后早期恢复质量、降低术后疼痛[2]。亦有研究表明,艾司氯胺酮可影响乳腺癌根治患者术后早期情绪并提高恢复质量[3]。但目前关于艾司氯胺酮对鼻内镜手术患者术后早期恢复的影响鲜有报道。本文旨在探讨围术期静脉输注艾司氯胺酮或利多卡因对鼻内镜手术患者术后早期情绪和恢复质量的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料 本研究通过淮安市第二人民医院医学伦理委员会批准(批号:HEYLL202112),患者均签署知情同意书。采用前瞻性研究方法,选择2021年3月至2022年6月于江苏省淮安市第二人民医院耳鼻咽喉头颈外科住院并择期行鼻内镜手术的患者135例,按照随机数字表法随机分为艾司氯胺酮组、利多卡因组及对照组,每组45例。纳入标准:①全身麻醉下接受鼻内镜手术者;②年龄18~65岁;③BMI 18.5~27.9 kg/m2;④ASA分级Ⅰ~Ⅲ级。排除标准:对艾司氯胺酮或利多卡因药物过敏者;合并精神疾病或者术前即有理解能力下降的患者;合并重要脏器(心、肝、肾等)重大疾病者;临床资料缺失者。

1.2 研究方法 患者入手术室后,常规监测平均动脉压(Mean artery pressure,MAP)、心率(Heart rate,HR)、心电图(Electrocardiogram,ECG)、经皮血氧饱和度(Percutaneous arterial oxygen saturation,SpO2)。艾司氯胺酮组患者麻醉诱导前10 min内静脉注射艾司氯胺酮0.25 mg/kg(1 mg/ml),随后以0.25 mg/(kg·h)持续泵注至手术结束;利多卡因组患者麻醉诱导前10 min内静脉注射利多卡因1.5 mg/kg(6 mg/ml),随后以1.5 mg/(kg·h)持续泵注至手术结束;对照组患者麻醉诱导前10 min内静脉注射0.9%氯化钠溶液0.25 ml/kg,随后以0.25 ml/(kg·h)持续泵注至手术结束。

麻醉诱导:静脉注射咪达唑仑0.05 mg/kg、舒芬太尼0.5 μg/kg、罗库溴铵0.6 mg/kg、丙泊酚2 mg/kg。气管插管后连接麻醉机控制呼吸,设定潮气量6~8 ml/kg,呼吸频率13次/min。麻醉维持:术中持续泵注丙泊酚5~10 mg/(kg·h)和瑞芬太尼0.05~0.2 μg/(kg·min),通过调整泵注速度,维持熵指数40~60。术毕前给于托烷司琼5 mg。麻醉期间出现心率、血压剧烈变化可使用血管活性药物调节。术毕入麻醉后监测治疗室(Postanesthesia care unit,PACU)进行复苏。

1.3 观察指标 ①记录术前(Preoperation,Pre)、术后1 d(Postoperative day 1,POD1)、术后2 d(Postoperative day 2,POD2)的焦虑自评量表(Self-rating anxiety scale,SAS)评分、抑郁自评量表(Self-rating depression scale,SDS)评分、40项恢复质量评分量表(Quality of recovery-40 scale,QoR-40)总分及各维度评分;②记录术中丙泊酚、瑞芬太尼用量;③记录患者苏醒期躁动、谵妄发生情况。采用Ricker 镇静-躁动评分对各组患者苏醒期躁动发生情况进行评判:> 4分为躁动,≤4分为镇静。采用谵妄量表评分对各组患者苏醒期谵妄发生情况进行评判:> 22分为谵妄,≤22分为无谵妄。

1.4 统计学方法 采用SPSS 26.0统计软件进行分析。符合正态分布的计量资料采用均数±标准差表示,三组间比较采用单因素方差分析(One-way ANOVA),两两比较采用LSD检验法;符合非正态分布的计量资料采用中位数和四分位数[M(Q1,Q3)]表示,组间比较采用Kruskcal-Wallis检验;计数资料采用频数和百分比(%)表示,组间比较采用卡方检验或Fisher确切概率法;等级资料的比较采用秩和检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

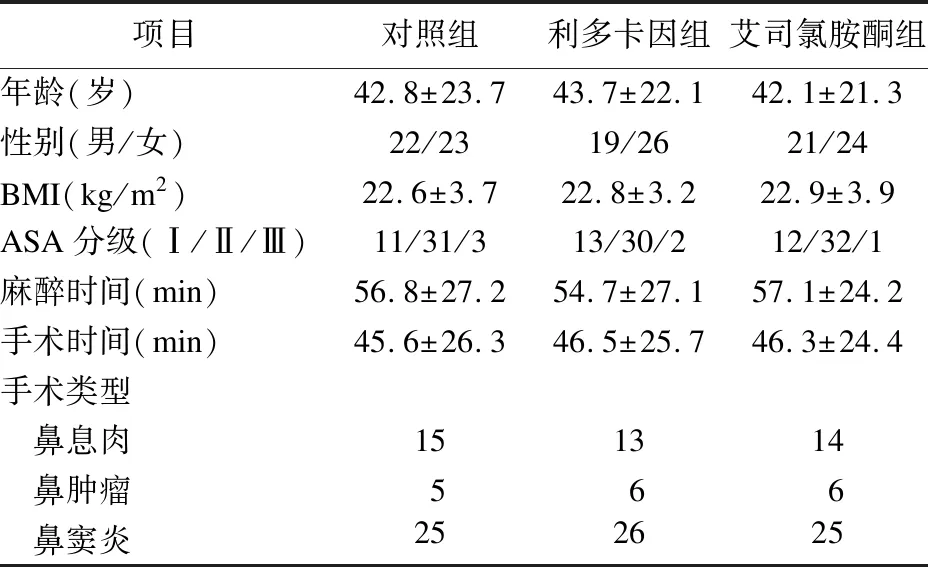

2.1 三组患者一般情况及手术资料比较 三组患者年龄、性别、身高、体重、ASA分级、手术时间、手术类型等数据资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 三组患者一般资料和手术相关数据比较(n=45)

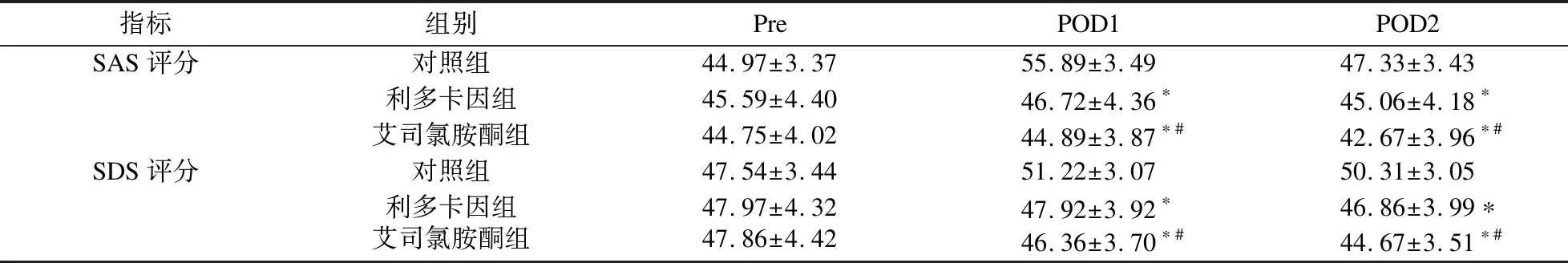

2.2 三组患者手术前后情绪评分比较 在Pre时间点,三组患者SAS评分、SDS评分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。在POD1、POD2时间点,利多卡因组及艾司氯胺酮组患者的SAS评分、SDS评分低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);艾司氯胺酮组患者的SAS评分、SDS评分低于利多卡因组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 三组患者手术前后负面情绪/恢复质量比较(分,n=45)

2.3 三组患者手术前后恢复质量比较 在Pre时间点,三组患者QoR-40量表总分及各维度评分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。在POD1、POD2时间点,艾司氯胺酮组患者QoR-40量表总分、身体舒适度、情绪状态、心理支持及疼痛维度评分高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);利多卡因组患者QoR-40量表总分、身体舒适度、情绪状态、疼痛维度评分高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);艾司氯胺酮组患者情绪状态、心理支持维度评分高于利多卡因组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 三组患者不同时间点QoR-40量表评分比较(分,n=45)

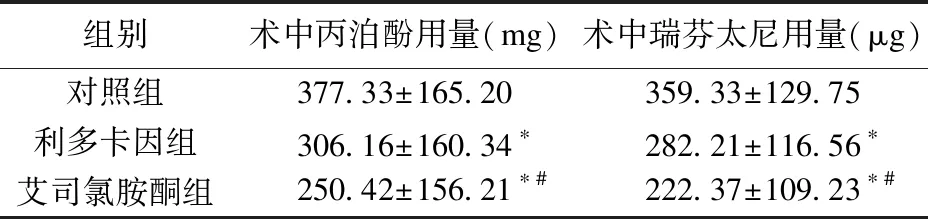

2.4 三组患者术中丙泊酚、瑞芬太尼用量比较 利多卡因组、艾司氯胺酮组患者术中丙泊酚用量、瑞芬太尼用量低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);艾司氯胺酮组患者术中丙泊酚用量、瑞芬太尼用量低于利多卡因组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 三组患者术中丙泊酚、瑞芬太尼用量比较(n=45)

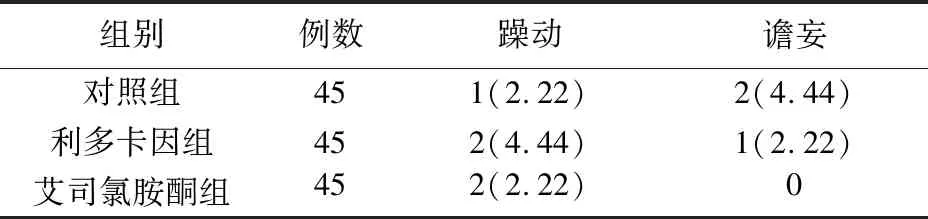

2.5 三组患者苏醒期躁动、谵妄发生情况 三组患者苏醒期躁动、谵妄发生率相比,差异无统计学意义(P>0.05)。见表5。

表5 三组患者苏醒期躁动、谵妄发生率比较[例(%)]

3 讨论

内窥镜手术最开始用于垂体手术,然后逐渐扩展到其他区域,目前可以用于治疗多种疾病。内窥镜鼻内入路的主要优点是提供了对大量鼻窦和颅内病变的直接解剖通路,避免了皮肤切口、面部骨瓣或开颅手术以及脑牵拉的后遗症,并间接减少住院时间和管理成本。功能性鼻内镜手术(Functional endoscopic sinus surgery,FESS)目前已被广泛用于鼻窦炎和鼻息肉患者的治疗,外科医师必须依据最佳的手术视野来确认解剖位置,但鼻腔空间窄小,即便是少量的出血也会造成手术视野难以辨别,导致手术时间延长,手术并发症的发生率增加。目前,鼻内镜手术出血的主要原因包括以下3个方面:手术因素、患者自身因素和麻醉因素[4]。该类手术虽创伤较小,但手术本身的疼痛刺激、术后鼻腔填塞及黏膜水肿等导致的呼吸受阻及鼻腔内的肿痛,极易造成患者术后发生持续性疼痛及舒适性下降,甚至出现焦虑或者抑郁情绪,影响患者术后早期恢复。目前,临床上使用的焦虑抑郁调查量表多种多样,其中包括Zung焦虑抑郁量表、汉密尔顿他评焦虑抑郁量表、90项症状清单(SymptomChecklist90,SCL-90)、贝克焦虑抑郁量表、医院焦虑抑郁量表等自评量表[5]。有研究结果表明,QoR-40量表评分已在围手术期环境中得到广泛验证,并且也被用于许多手术和麻醉研究的结果测量。恢复量表评分对健康状况的变化非常敏感,而且其与传统的结果测量方法密切相关,如镇痛剂消耗量、疼痛评分、恶心呕吐和住院时间等。QoR-40量表评分对患者手术和麻醉后的恢复提供了全面的评估[6]。根据加速康复外科(Enhanced recovery after surgery,ERAS)指南及舒适化医疗的实践经验,麻醉管理贯穿于整个围术期,是加快患者术后恢复的重要环节,完善而精确的麻醉管理对加速该类患者术后恢复具有重要意义[7]。

利多卡因是一种酰胺类局麻药,也是目前常用的全身麻醉辅助用药,在促进术后快速康复中有重要作用,其机制可能与抗炎、镇痛、减少痛觉过敏、促进胃肠道功能的恢复等有关[8-10]。利多卡因可广泛用于各种疼痛状况,其吸收有限且全身不良事件较少,可用于优化疼痛管理和多模式镇痛,其在术后疼痛、糖尿病周围神经病变、腕管综合征、慢性腰痛、骨关节炎方面的疗效和安全性已经得到证实[11]。此外,围手术期连续输注利多卡因具有镇痛、抗痛觉过敏和抗炎作用,能够减少阿片类药物和吸入麻醉剂的使用,有利于肠功能的早期恢复,减少患者住院时间。围手术期利多卡因输注可能是加速恢复方案中有用的镇痛辅助手段,由于其对手术应激的免疫调节特性,静脉注射利多卡因还可用于多模式镇痛[12]。Liu等[13]研究显示,在带状疱疹后遗神经痛(Postherpetic neuralgia,PNH)患者中,5 mg/kg利多卡因静脉输注的镇痛效果与安慰剂相当,但静脉注射利多卡因显著减少了总的镇痛药物消耗,改善了患者整体情绪和健康状况。本研究显示,在POD1、POD2时间点,利多卡因组患者SAS评分、SDS评分低于对照组,利多卡因组患者QoR-40量表总分、身体舒适度、情绪状态、疼痛维度评分高于对照组,且利多卡因组患者术中丙泊酚用量、瑞芬太尼用量低于对照组,且差异均有统计学意义。分析原因可能是利多卡因具有麻醉药物节俭作用,减少患者术中静脉麻醉药物及阿片类镇痛药物的使用,降低术后恶心呕吐、急性疼痛等并发症发生率,改善患者术后身体舒适度、情绪状态及疼痛程度,从而有利于促进患者术后康复。

艾司氯胺酮与氯胺酮具有相似的药理特点,其作用的受体主要包括:阿片受体、α-氨基-3-羟基-5-甲基-4-异恶唑丙酸受体(α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isox-azolepropionic acid receptor,AMPAR)、单胺受体、代谢型谷氨酸受体(Metabotropic glutamate receptors,mGluR)、腺苷受体等,其作用包括以下方面:麻醉或诱导麻醉、缓解焦虑、镇静、催眠、改善呼吸抑制、预防慢性疼痛、抗抑郁、抗癫痫等[14]。艾司氯胺酮作为右旋氯胺酮,其不仅保留了氯胺酮的所有优点,还具有自身特色,包括镇痛强度大,副作用少,效能更高等[15-16]。一项多中心研究表明,艾司氯胺酮对于难治性抑郁症患者具有快速、强劲和持续的抗抑郁症状的作用,用药后患者蒙哥马利抑郁评分显著改善,且不良反应较少[13]。杨爱民等[17]研究表明,单次应用亚麻醉剂量氯胺酮,可显著改善乳腺癌根治术患者术后早期抑郁评分及焦虑评分,提高术后早期恢复质量。本研究显示,在POD1、POD2时间点,艾司氯胺酮组患者SAS评分、SDS评分低于对照组以及利多卡因组,QoR-40量表总分、身体舒适度、情绪状态、心理支持及疼痛维度评分高于对照组,情绪状态、心理支持维度评分高于利多卡因组,术中丙泊酚用量、瑞芬太尼用量低于对照组以及利多卡因组,差异均有统计学意义,本研究结果与Han等[18]及Wang等[19]的研究结果相一致。

此外,虽然已有研究证实利多卡因可通过多种途径降低机体围术期应激反应,发挥镇痛抗炎等作用,但大多为间接途径,并不是直接作用于中枢,改善患者术后情绪恢复[20]。而艾司氯胺酮是中枢神经系统中的N-甲基-D-天冬氨酸受体(N-methyl-D-aspartate receptor,NMDAR)拮抗剂,除镇静镇痛作用外,艾司氯胺酮可产生快速的抗抑郁作用,且持续时间远超半衰期[21]。本研究中,艾司氯胺酮组患者术后情绪状态、心理支持维度高于利多卡因组。除此之外,艾司氯胺酮组患者术中丙泊酚及瑞芬太尼用量低于利多卡因组,且并未明显增加苏醒期躁动及谵妄的发生率。可见,艾司氯胺酮减少术中丙泊酚及瑞芬太尼用量的作用比利多卡因更好。

综上所述,本研究中,围术期静脉输注艾司氯胺酮或利多卡因均可减少鼻内镜手术患者术中丙泊酚、瑞芬太尼用量,改善术后SAS/SDS评分及QoR-40量表评分,有利于加快患者的术后康复,且艾司氯胺酮在情绪状态恢复方面效果比利为卡因更佳,值得临床推广使用。