新内源式发展视角下农民参与数字乡村建设影响因素研究

龚 伟,阮霁阳

(1.云南大学 政府管理学院; 2.云南中医药大学 人文与管理学院,云南 昆明 650500)

培育农民在数字乡村建设中的理念认同,提高农民的数字素养,进而建立广泛而有效的农民参与,激活数字乡村建设的内生动力成为推动乡村全面振兴的关键。然而,在数字乡村建设的过程中,与城镇居民相比,农民在使用现代信息技术进行信息获取、数字生活、在线金融、生产销售、远程医疗等方面的能力明显不足。[1]特别是在边远落后县乡的农民对现代信息技术的知晓率、认知度和使用度较低,对个人隐私安全、防范网络诈骗和有序参与虚拟社区没有概念,出现一些非理性甚至是非法的无序参与行为。[2]更值得注意的是,数字乡村建设的过程中,一些地区出现了“乡村运动而乡村不动”的现象,即积极参与数字乡村建设的多是乡村外部人员,农民却对此漠不关心,甚至与这些外来者形成对立,更别说享受数字发展的红利了。[3]树典型的优势产业包装、依赖外包的试点建设、外引式的电商品牌,这些看似是大力发展数字乡村建设的背后,确是对乡村的社会、文化、治理基础的忽视,将农民排除在了乡村建设之外。[4]

数字乡村新内源式的发展过程中,农民作为主体的认同和参与是关键。农村居民参与到产业发展中,实现了收益增加,增加了文化自信,最终提升了居民的社区认同感,同时也吸引劳动力回流返乡从业和创业,为乡村的发展提供了内生动力。[5]数字乡村的全面发展依赖于农民的广泛和深度参与,农民的数字素养直接关系到数字乡村建设的底色和数字中国建设的成效。同时,政府、企业与第三方构成外部动力,为农民主体增权赋能,提高农民参与意愿,激发内生动力。[6]农民参与也被认为是数字乡村建设中极其重要的环节,而农民无意参与、无力参与、无序参与成为现在数字乡村建设中面临的重要难题。

基于此,本文根据新内源式理论,借鉴多位学者研究成果,构建农民参与数字乡村建设影响因素模型,选取云南省具有数字乡村建设行为的地区农民作为调查对象,运用分层回归和SEM模型开展实证研究,探讨农民参与数字乡村建设的影响因素、效应及其作用机理。从而有针对性地提出促进农民参与数字乡村建设的政策建议,以期为激活农村内生动力,推动数字乡村高质量发展提供现实借鉴。

一、理论基础与研究假设

乡村内源式发展作为一种“自我导向型”的发展模式,立足乡村自身资源禀赋,强调农民的广泛参与,通过自身努力实现乡村的可持续发展。[7]数字时代背景下,脱离外部资源实现完全的内源式发展是不切实际的,乡村的高质量发展必然受到内外部因素的共同作用。[8]因此,强调通过外部资源的投入以激活更大的乡村内生动力和更好的资源配置,保证农民主体地位与乡村自主性的同时强调多元主体合作参与的新内源式发展成为数字乡村发展的有效路径。[5]

遵循新内源式发展理论的数字乡村建设强调在发展中应确保农民的主体地位,注重农民数字素养的提升,以促进建设中广泛有效的农民参与。同时立足地方实际和资源禀赋,在发展中注重内部资源与外部资源的整合,重视农民与政府、企业等角色的合作互动,通过数字赋能于人、于产业、于服务,最终实现本土资源要素的合理利用和增值,并通过向外输送而获得收益及能力。政府、企业与第三方构成外部动力,为农民主体增权赋能,提高农民参与意愿,激发内生动力。[6]数字化环境氛围越浓厚,农民参与数字乡村各领域实践的积极性和能动性越容易被充分调动;[9]农民数字素养越高,越能以较低的成本和风险,较高的积极性和能力参与到数字乡村各子系统中去。[10]基于此,本文构建农民参与数字乡村建设影响因素概念模型(见图1)。

图1 农民参与数字乡村建设影响因素概念模型

(一)外部动力与农民参与

乡村发展的外源动力包括来自政府政策干预、财政补贴、技能培训,以及城市企业扶持及人才进入,城市资本、技术和劳动力转移。乡村振兴的主体是农民,政府、企业和第三方组织机构等利益相关者作为乡村振兴的外部重要参与力量。[7]同时,乡村会追求包括信息基础设施和数字化公共服务在内的与城市相同的发展条件和环境,这种同质融合将产生一种新的外部重要动力。[11]现有研究表明,人的行为决策受到认知能力以及所处环境的显著影响,数字乡村建设的参与很大程度上取决于农民对其认知程度的高低而产生的行为响应,而这种认知往往来自于外部的政府行为与市场行动。[12]国家在数字乡村建设中的大力投入,使得开展此行动的乡村中的村民或多或少都可以获取一些公共利益或者个人利益,而这种利益会激发农民的参与意愿;[13]来自外部主体持续投入的经济性、社会保障性、政治性助力,激发来自农民主动性意识和行为的双重自主性觉醒。[14]外部力量的进入,赋予农民更多的市场参与机会,并且激发了其在乡村生产生活中多元的信息技术运用需求,促进数字实践参与。[15]基于上述分析,本文提出以下假设:

H1:外部动力对农民参与具有显著正向影响;

H1a:政府支持对农民参与具有显著正向影响;

H1b:市场投入对农民参与具有显著正向影响;

H1c:城乡融合对农民参与具有显著正向影响。

(二)数字环境的中介作用

数字环境包括地方的资源禀赋与信息环境,乡村内生发展的实现依赖于对内部资源的整合利用,[16]数字环境决定着乡村数字化转型的发展方向和发展条件。优越的地理位置与信息基础设施造就了良好的数字乡村发展环境,使得农民更容易接触和学习到新的数字知识与数字技术,更便于获取有关数字乡村各领域参与的资源和机会。[10]同时,乡村中若拥有成熟的数字化平台得以广泛运用,便可造就浓厚的数字化环境氛围,使得农民参与数字乡村建设的积极性和能动性被充分调动。村庄数字化平台的应用越广泛、数字化环境氛围越浓厚,农民参与数字乡村各领域实践的积极性和能动性越容易被充分调动。[17]此外,外部力量介入能够刺激农村数字化转型,城市的信息化资源下沉到乡村地区,促进农村传统生产要素的数字化转型,帮助培育农村新业态,为农民提供新型就业机会。[11]基于上述分析,本文提出以下假设:

H2:数字环境对农民参与具有显著正向影响;

H3:数字环境对外部动力与农民参与存在中介效应。

(三)数字素养与农民参与

农民数字素养是数字经济与“三农”全面融合发展的重要人力资本基础,提高农民数字素养有助于提高数字技术采用的自我效能感、增加线上行为的安全性,[18]增加农民参与数字乡村建设的积极性、主动性和创造性,使得更多农民共享数字乡村发展红利。[19]农民数字素养越高,对数字乡村建设的认知度越高;互联网意识越强,运用数字化工具进行信息收集、整理和加工的知识储备越充分,网络知识获取越容易,对数字乡村实践参与的主动性和参与能力就越强。[20]用现代技术对乡村治理提供智力输送,是有效填平农村地区“数字贫民”与“数字富民”之间鸿沟的重要途径。[21]然而,目前对数字乡村建设重要主体的农民数字素养及其在数字乡村发展中的重要作用关注不够,[22]农村数字教育体系发展滞后制约了农民数字能力的提高和乡村数字化人才的培养。[23]数字素养的提高依托于城市数字化教育资源的下沉,地方政府组织的数字化专业培训能够有效帮助农民数字知识的积累和数字技能的提高。[24]来自社会的系统培训或初级教育有利于提高农民对数字化的意识和技术的采纳意愿,促进资源的在线获取与生活的数字化参与。[25]基于上述分析,本文提出以下假设:

H4:数字素养对农民参与具有显著正向影响;

H5:数字素养对外部动力与数字参与存在中介效应;

H6:数字素养对数字环境与农民参与存在中介效应。

二、研究设计

(一)变量设定与测量

根据研究假设,本文共有四类变量,包括控制变量、解释变量(自变量)、中介变量和被解释变量(因变量)。其中控制变量为人口统计学特征,解释变量为外部动力、数字环境和数字素养,数字环境和数字素养同时为中介变量,本文的被解释变量为农民参与。调查问卷采用李克特五点计分法量表,受访者根据各题项陈述内容,根据自身实际经验或感受进行填写。量表运用成熟可靠的正向五点计分法,量表包括5个题项,1表示非常不同意,2表示基本不同意,3表示一般,4表示基本同意,5表示非常同意,得分越高,表明受访农民对此题项陈述越肯定。

外部动力。乡村发展的外源动力包括来自政府的政策干预、财政补贴、技能培训;[26][27]以及城市企业扶持及人才进入,城市资本、技术和劳动力转移。[28]刘晓雯等指出乡村振兴的主体是农民,政府、企业和第三方组织机构等利益相关者作为乡村振兴的外部重要参与力量。[14]李鑫等认为外部动力是指乡村与城市同质融合而塑造的发展动力,即乡村为了追求与城市相同的发展条件和环境,包括信息基础设施与数字化公共服务等,这种融合成为了乡村发展的外部重要动力。[11]基于本文的研究需要,结合多位学者研究,将外部动力设为政府支持(A1-A5)、市场投入(B1-B5)和城乡融合(C1-C4)三个维度。

数字环境。数字环境是数字乡村建设发展的前提和土壤,主要指地方能够提供数字化生产和生活的资源,包括产业园区、数字平台等数字空间载体,也包括乡村能够产生数字化使用价值和经济效益的自然资源与文化资源。张鸿等将数字乡村发展就绪度定义为建设数字乡村的准备程度,主要反映数字乡村的基础建设环境及资源情况。[29]崔凯等构建的乡村数字经济指标体系中,将乡村能够开展数字经济活动的基础环境、资源禀赋和支撑条件定义为数字资源。[30]基于本文的研究需要,结合多位学者研究,从能够开展数字活动的基础环境和资源禀赋两方面进行测量(D1-D4)。

数字素养。数字素养是指数字环境下居民生活和生产过程中所必备的知识和技能,[31]不仅包括数字技术的使用能力,还包括基于数字的认知技能和交流协作。[32]数字素养是一个人在数字城市或乡村中应该具有的基本能力,这种能力并非一种特殊技能,数字素养的提升应包含信息素养的培训以及数字意识的觉醒教育。[33]苏岚岚等将农民数字素养界定为数字化环境下农民在生产与生活中具备的或逐渐养成的数字知识、数字能力和数字意识。[9]基于本文的研究需要,结合多位学者研究,从数字乡村战略认知程度、数字知识和技能两方面进行测量(E1-E4)。

农民参与。数字乡村建设的行动主体是广大农村居民,可分为传统“以农为生”的农民群体,以及数字化专业人才、新型职业农民、新型经营主体等共同构成的精英群体。[34]将数字精英群体认定为已经深度有效参与数字乡村建设的代表,其数量越多,农民数字化参与程度越高;[35]而数字实践参与,则表示普通农民群体在数字生产、数字生活以及数字治理等方面的参与程度。[9]基于以上讨论,从数字化新型农民、农村数字化专业人才和农民实践参与三方面进行测量(F1-F7)。

(二)数据采集

本文研究数据来源于针对特定区域农民进行的“农民参与数字乡村建设影响因素”调查。为了更好地达到调研目的,本文选取云南省具有数字乡村建设行为的共计13个乡镇为调研区域,调研对象涵盖村委工作人员和一般村民,共计发放问卷432份,实际回收370份,回收率为85.65%,剔除无效问卷后,有效回收问卷214份,有效回收率为57.84%。

三、实证分析

(一)数据质量分析

1.信度检验

本文利用克隆巴赫(Cronbachα)系数进行问卷信度检验,在检验时A5项的CITC值为负,且若删除此项后α系数将有较为明显的上升,因此对A5项做删除处理。综合来看,6个维度的Cronbachα系数值均大于0.8,最小为0.877,表明本次回收到的样本数据真实可靠,可用于进一步研究。

2.效度检验

效度用于测量量表类题项与变量间的对应关系是否与预期保持一致,本文通过探索性因子分析和验证性因子分析联合进行验证。

(1)探索性因子分析

对样本数据进行KMO检验和Bartlett球形检验,检验结果KMO值为0.938(>0.6),Bartlett球形检验通过(p<0.05)。因子分析一共提取出6个因子,此6个因子旋转后的方差解释率分别是17.491%,16.207%,15.726%,15.523%,9.657%,9.415%,旋转后累积方差解释率为84.019%(>50%),信息提取量分布较为均匀。经过多次重复循环,在删除题项E2、F4、F7后得到合理结果,研究数据具有良好效度水平。

(2)验证性因子分析

通过探索性因子分析的题项数据进行验证性因子分析。首次检验中模型拟合指标出现多数不达标情况,于是采用MI(MI>10)修正模型。此处选择删除MI值最大的一项,逐次调整模型,在删除B2、C1、C3、E1题项后,得到可接受的较为理想的模型。剩下的题项中所有测量关系的标准化载荷系绝对值均大于0.6且呈现出显著性,测量关系良好,6个因子对应的AVE值全部均大于0.5,且CR值全部均高于0.7,说明数据具有良好的收敛效度。经过MI>10调整模型后,卡方自由度χ2/df(<3)为1.908,GFI(>0.9)为0.872,RMSEA(<0.10)为0.065,RMR(<0.05)为0.034,CFI(>0.9)为0.971,NFI(>0.9)为0.942,NNFI(>0.9)为0.966,其中GFI虽未严格达标,但数值非常接近阈值,整体拟合结果仍可接受。

(二)概念模型分析

1.分层回归分析

本次分层回归分析共涉及2个模型。模型1中的自变量为性别、年龄、文化程度、五保户和家庭人数5个人口统计学特征变量,模型2在模型1的基础上加入数字素养、数字环境、城乡融合、市场投入和政府支持,模型的因变量为农民参与。

模型1的R方值为0.175,意味着性别、年龄、文化程度、五保户、家庭人数可以解释农民参与的17.5%变化原因。对模型1进行F检验结果为通过(F=8.821,p<0.05),也即说明5个变量中至少有一个会对农民参与产生影响。进一步分析发现,性别(t=1.233,p=0.219>0.05)、年龄(t=0.779,p=0.437>0.05)、五保户(t=1.544,p=0.124>0.05)、家庭人数(t=-1.162,p=0.246>0.05)均未呈现出显著性,表明这4个变量不会对农民参与产生影响关系。文化程度的回归系数值为0.270,并且呈现出显著性(t=6.016,p=0.000<0.01),意味着文化程度会对农民参与度产生显著的正向影响关系。

模型2在模型1的基础上加入数字素养、数字环境、城乡融合、市场投入、政府支持5个变量后,F值变化呈现出显著性(p<0.05),意味着这5个变量的加入对模型具有解释意义。此外,模型R方值由0.175上升到0.495,意味着这5个变量可对农民参与产生32.0%的解释力度。具体来看,政府支持(t=1.107,p=0.270>0.05)、市场投入(t=-0.427,p=0.670>0.05)和城乡融合(t=0.666,p=0.506>0.05)均未呈现出显著性,表明这3个变量不会对农民参与产生影响关系。数字素养的回归系数值为0.237,并且呈现出显著性(t=2.917,p=0.004<0.01),意味着数字素养会对农民参与产生显著的正向影响关系。数字环境的回归系数值为0.328,并且呈现出显著性(t=3.694,p=0.000<0.01),意味着数字环境会对农民参与产生显著的正向影响关系。因此,研究假设H2和H4得以验证成立,而H1a、H1b和H1c不成立。

2.二阶结构方程模型分析

经过上文对本研究数据的信效度分析以及对部分不合理题项进行修正后,不仅确保了数据的正确性和合理性,同时具备了较为理想的数据质量,满足进行结构方程模型分析的必要条件。根据提出的概念模型,构建二阶因子结构方程模型。初始模型共有6个潜变量,分别为政府支持、市场投入、城乡融合、数字环境、数字素养、农民参与,共对应21个测量变量。

初始模型拟合情况结果显示,卡方自由度χ2/df(<3)为2.044,GFI(>0.9)为0.858,RMSEA(<0.10)为0.07,RMR(<0.05)为0.039,CFI(>0.9)为0.966,NFI(>0.9)为0.936,NNFI(>0.9)为0.96,其中GFI数值小于0.9,但非常接近于0.9,因此说明模型构建良好,模型结果可靠,适合进行进一步分析。接着对初始模型的影响关系进行检验,路径方向为自变量X指向因变量Y,得到各影响关系的检验结果。结果显示路径1(外部动力→农民参与)不呈现显著影响(p=0.697>0.05),即外部动力不对农民参与产生显著影响,其余路径均呈现显著影响,因此将外部动力→农民参与这一路径删除以调整模型研究,假设H1不成立。调整后的模型拟合指标并未发生明显变化,整体拟合结果仍然可接受。

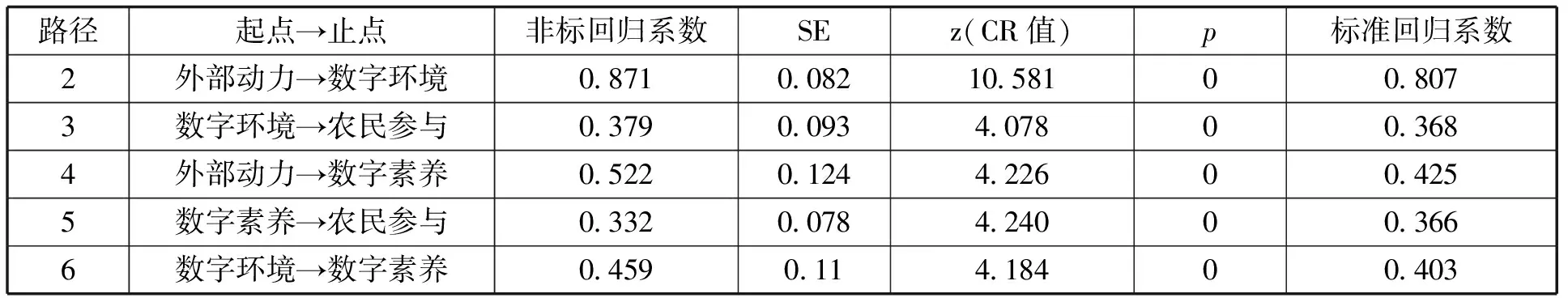

表1 调整后模型影响关系系数表

接着对调整后的模型进行影响关系检验,由表1可知,路径2显示外部动力会对数字环境产生显著正向影响,路径3显示数字环境产生显著正向影响。路径4显示外部动力对数字素养产生显著正向影响,路径5显示数字素养对农民参与产生显著正向影响。路径6显示数字环境对数字素养产生显著正向影响。综合路径1、2、3的结果可知数字环境对外部动力与农民参与产生完全中介效应,假设H3验证成立;综合路径1、4、5的结果可知数字素养对外部动力与农民参与产生完全中介效应,假设H5验证成立,综合路径3、5、6的结果可知数字素养对数字环境与农民参与产生部分中介效应,假设H6验证成立。

测量关系计算结果显示,所有测量关系的标准化载荷系数全部大于0.6,表明所有潜变量与所对应的测量变量之间的关系良好,全部保留。

图2 最终二阶因子结构方程模型图

最终得到的二阶因子结构方程模型如图2所示,每个箭头上的路径系数均为标准化系数,且均有统计学意义(p<0.05)。因素的效应关系是将结构方程中各因素之间的影响用定量的方式表现出来,直接效应等于路径系数,间接效应等于相应路径系数的乘积,直接效应与间接效应的和为总效应。各变量对农民参与总效应的大小关系为外部动力(0.572)>数字环境(0.515)>数字素养(0.366)。外部动力的总效应最大,均为间接效应,其间接路径分为三条:①外部动力→数字环境→数字素养→农民参与(0.119);②外部动力→数字环境→农民参与(0.297);③外部动力→数字素养→农民参与(0.156)。数字环境对农民参与存在直接效应和间接效应,路径分为两条:④数字环境→数字素养→农民参与(0.368);⑤数字环境→农民参与(0.147);数字素养对农民参与有直接效应,路径为:⑥数字素养→农民参与(0.366)。

(三)结果分析

通过分层回归分析与结构方程模型分析,研究假设的检验结果如表2所示。

表2 研究假设检验结果表

具体的研究结论如下:第一,文化程度会对农民参与产生显著的正向影响,但是性别、年龄、五保户、家庭人数均不对农民参与产生影响关系。第二,数字环境与数字素养对农民参与产生直接正向影响,而外部动力不对农民参与产生直接影响,具体为地方政府支持、市场投入和城乡融合促进均不对农民参与产生直接影响。第三,外部动力通过数字环境和数字素养分别对农民参与产生正向影响。第四,数字环境能够直接正向影响农民参与,同时也能够通过数字素养间接正向影响农民参与。第五,根据二阶结构方程模型结果可知,影响农民参与共有6条显著路径,分别是:外部动力→数字环境→农民参与、外部动力→数字素养→农民参与、外部动力→数字环境→数字素养→农民参与、数字环境→数字素养→农民参与、数字环境→农民参与、数字素养→农民参与。总效应大小为:外部动力>数字环境>数字素养,数字环境与数字素养的直接效应基本相同。

四、政策启示

研究结果显示,文化程度、数字素养和数字环境会对农民参与产生显著正向影响;而外部动力则需要通过数字素养和数字环境间接作用于农民参与的提升。由此可见,数字素养和数字环境作为乡村关键的内部动力,一方面能够直接促进农民积极参与到数字乡村建设的方方面面,持续增强乡村数字化转型发展的内生动力。另一方面又受到政府、市场、城乡融合等外部的影响,外部动力的适当投入使得在乡村数字环境和农民数字素养提升的同时,内外部动力的协同推进能够更有效地激发农民参与数字乡村建设的积极性和创造性。据此,本文提出以下政策建议。

(一)“搭好台”——营造良好数字环境

加快乡村信息基础设施建设,协同推进乡村生活数字化、产业数字化、生态数字化和治理数字化转型,积极营造良好的数字化发展环境。一是要特色产业聚起来。开展数字乡村建设应结合农村实际情况,扎根乡土,挖掘特色,避免同质化竞争,走出一条绿色、个性、特色的数字乡村发展的路子。形成农业数字化特色产业集群,构建基于现代科学技术带动的数字产业园区,在发展中形成试点推介和经验交流,有效推动数字乡村高质量发展的同时带动农村数字化就业和农村产业经营主体能力的提升。二是要数字化场景多起来。发挥数字资源优势,拓展农业数字化场景集成,发展新模式新业态,实现线上线下、虚拟和现实相结合。推动休闲农业、观光农业与乡村旅游等新兴产业,以数字化技术推动传统农业和新型服务业的有机结合。强化不同业态之间的信息流通,增强经济活力和农民幸福感。三是要数字平台搭起来。通过微信公众号、益农信息社、公共服务管理系统等数字平台建设,为广大农民参与乡村数字生活、数字治理提供“低门槛”的途径,以促进广大普通农民参与的积极性与有效性。

(二)“唱好戏”——提升农民数字素养

农民是数字乡村建设的主体,人才是数字乡村发展的关键,提升农民数字素养,不仅实现了“认知提高想参与”的意愿提升,更是解决了“能力不行难参与”的现实难题。一是要业务精英多起来。专业化人才的参与为数字乡村建设提供了智力支持和技术支撑。然而,相比于更为发达的城市地区,乡村数字化人才更为紧缺。因此,要吸引城市人才下乡入乡,促进外出人才返乡回乡,打造一支“业务精、能力强、留得住、不会走”的本土数字化专业人才队伍。二是要数字能力强起来。依托网络资源和远程教育开展信息技术培训、农业现代化发展的相关技术应用以及“三农”知识等诸多方面的培训。这样既在理论上加强学习,也能够在实践中更好应用,培养一大批能够掌握数字信息技术的新型农民,帮助广大农民学习并掌握数字化农业信息技术。三是要广大农民动起来。要为农民提供学习渠道和培训机会,通过专家授课、现场教学、交流研讨等方式,促进农民了解国家农业数字化转型的相关扶持政策,明确网络信息资源和数字化技术对于农业发展的重要性,加强农民信息素养培训,增强农民网络安全防护意识和技能。

(三)“拉好客”——凝聚多方力量

政府、市场、城乡融合等外部动力在农村地区的合理引入,能够实现乡村内部资源的合理配置,为乡村输入技术、人才、资金,成为乡村数字化提档升级的重要帮手。同时,企业进入提供丰富的数字化工作岗位,带来先进技术与人才也有利于帮助农民数字素养的提升。外部动力的有效注入,和内部动力协同推进,有利于数字乡村更高质量的发展和更广大农民的参与。一是要政府牵好头。数字乡村发展方向要靠政策引领,政府要提供一套持续性高、规范性好、引领性强、科学全面的政策实施方案。同时,要强化政府数字化治理手段,以政府数字化建设带动乡村治理效能的提升和更广泛的农民参与。二是要资源沉下来。吸引先进技术,优质企业,优秀人才等资源进入乡村地区,让乡村数字化建设得到多元主体的参与。着重加强企业带头、技术赋能、人才领路、全民参与的农村数字化产业发展,实现企业与村民的共同增收。三是要城乡连起来。应统筹规划乡村地区的基础设施、产业、服务、生态保护等主要布局,促进城乡资源要素双向自由流动。