重构“事件共同体”:合作式村治模式的实践创新

汪振

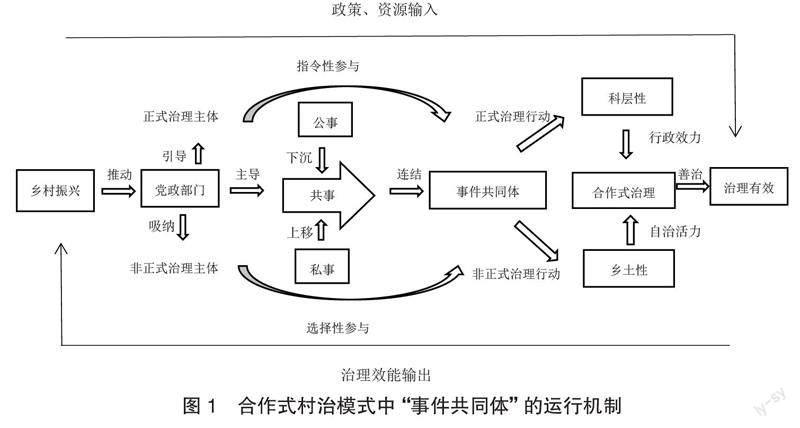

摘 要:合作式村治模式的实践创新是乡村治理现代化的重要内容,契合国家治理体系与治理能力现代化建设的实践要求。“事件共同体”是合作式村治模式的有效实践形式,具体表现为各村治主体在修路、架桥等涉及自身利益的村治“事件”中所产生的集体行动力及由此形成的稳定、有效的联结状态。科层部门的公事下沉与基层群众的私事上移共同促成“事件共同体”的产生,并由此激发出正式治理行动的科层效能与非正式治理行动的自治活力。通过皖中A村的实地调研发现,“事件共同体”需以政策引领、利益互融、意义共享以及荣誉激励为实践路径发挥作用。

关键词:乡村振兴;事件共同体;合作式治理;乡村治理现代化

中图分类号:F325 文献标志码:A 文章编号:1674-3210(2023)03-0089-06

党的二十大报告提出要推进国家治理体系和治理能力现代化,乡村治理现代化是其中的重要内容。“乡村政治”格局下,“合作式治理”成为农村地区应对公共性衰减后提升乡村治理水平的有效途径。与依赖官僚系统运作的科层式治理以及强调村社内部成员积极参与的基层群众自治相比,合作式治理的主要任务是为基层政权、村级组织、普通群众以及乡村精英等村治主体搭建一个互利共赢的合作平台,以展开分工合理、优势互补、利益共享的治理活动。对于合作式村治的有效推进,一部分学者认为,应发挥文化对个体行为的规制作用,通过培育返乡文化、乡贤文化以及公共参与文化,营造出对合作式村治模式有利的文化氛围;另有部分学者认为,需借助社会主义国家集中力量办大事的制度优势,为合作式村治模式的实践创新提供政策、项目支持; 還有部分学者认为,共有的利益是村治主体完成合作行为的关键所在。综上,学界对促成合作式村治模式的有益因素进行了探索,为后续研究提供了思路,但对这些因素如何在合作式村治模式中发挥作用并形成何种形式的治理型态(实践模式)尚未作进一步探讨。

农民是乡村治理的实践主体,合作式村治模式的实践探索就是要把文化、制度、利益等要素转化为促进农民参与乡村治理的关键因素。从农民参与乡村治理的现状来看,农民热衷于参与那些与自身有密切联系的事件。从近年来发生的云南孟连、广东乌坎等事件来看,日常离散的村民在遇到涉及个体切身利益时能形成强大的群体力量,结成有助于治理目标实现的联结状态。对于这一现象,田原史起曾作出相应论述:“流动、可变是中国乡村社会的基本特征,只有人们遇到某件‘事件时,才能如同电路上的铁矿砂随着电流流入电路,产生新的变化(社会秩序)。”鉴于此,以“事件”作为实践载体,探讨各治理主体基于此而产生的“事件共同体”(联结型态)在乡村治理中的实践需求、实践效能以及实践路径,能为合作式村治模式的实践创新提供参考借鉴。

一、“事件共同体”在合作式村治模式中的实践需求

合作的产生需要参与合作的主体拥有共同的行动目标。当前的乡村,农民奔波于家庭生计,村干部竭尽全力完成考核任务,村企、个体户等经营单位把获利作为第一要务,如此,不同行动主体有着差异化的利益诉求和价值取向,难以形成统一的目标共识。尽管多元分化的乡村社会为农村合作式治理带来挑战,一些地方的乡村治理实践也不乏政府投入大量物力、财力后因缺少乡村内部力量响应而失败的案例,但并不意味着乡村没有合作式治理的生长环境。在一些铺路架桥、修缮祠堂的乡村建设事件中,即便当地政府给予的支持有限,但由于契合群众自身利益,让村民产生了情感共鸣,反而激发了村民的参与热情,让他们能够以自发组织、自愿筹款的方式投入乡村建设行动。在这些具体的事件当中,人们短暂地结合在一起,形成了因事而聚、因事而散的“事件共同体”。

“事件共同体”的产生降低了乡村治理实践中各部门的合作门槛,它不要求各合作主体参与所有的村庄治理活动,而是由他们自由参与那些与自己利益相关的、自己所认同的、能对村庄治理产生积极作用的村治事件,在力所能及的情况下与其他合作主体共同推动村庄治理任务的完成。从村治效益角度看,“事件共同体”赋予农村合作式治理以更多的灵活性与自主性,使合作关系更容易形成。正如奥尔森所言,具有选择性激励机制的集团更容易组织起集体行动。构成村治事件的乡村治理活动是人们主动发起和主动参与的,自然有着与众不同的意义和激励作用,而这也是一些村民不计个人得失参与进来的重要原因。

作为实现农村合作式治理的重要实践形式,“事件共同体”有力地支援了现阶段的乡村振兴事业。乡村振兴战略实施以来,各地在各种“下乡”政策的激励下竞相开展乡村建设活动,若不能激活乡村建设者的主体性,则会导致“乡村建设运动而乡村不动”的实践困境。以构建“事件共同体”为依托,将各村乡村建设任务分解为一个个乡村建设者自愿参与的合作型村治事件,可有效推动乡村建设运动的顺利进行。

二、“事件共同体”在合作式村治模式中的实践效能

基层社会治理场域中,科层体系与基层自治的有效发挥是促成治理有效性达成的基本条件。因此,要厘清“事件共同体”在正式治理行动与非正式治理行动中的作用发挥,以及如何使两者有机结合,才能够进一步明晰其实践效能。

(一)公事下沉:正式治理行动的科层效能拓展

乡村振兴战略实施以来,“治理有效”始终是驱动乡村治理创新的现实诉求与实践动力。为了实现这一目标,党的十九届四中全会提出要“推动社会治理和服务重心向基层下移,把更多资源下沉到基层”,此举表明基层部门将承担更多的行政职责。在我国的基层治理环境中,治理职责的划分以“事权”分配为基础,部门的职责越大,所承担的事务也就越多。村级组织虽从法律层面不属于基层政府,但作为基层治理末梢,上级部门的政策意图最终都会层层传达在这里落实,形成“千线一针”的局面。然而,相对匮乏的治理资源让村级组织常常面临诸事缠身的窘境,难以面面俱到,由此导致科层效能传导不到位,无法完美执行上级部门的政策蓝图,空耗大量人力和物力。当标准化、流水线式的传统科层治理失去应有治理效果时,我国基层治理开始汲取“枫桥经验”等群众自治的实践经验,采取弹性治理的方式,以原则性、正式性的制度架构为基础,适时、适事、灵活地运用基层社会当中蕴藏的非正式治理资源。通过对非正式资源的运用,基层治理能够对正式治理行动的不足之处加以弥补,让除政府部门以外的治理主体有机会参与政府部门的治理行动,建构以“事”为中心的目标合作团队,拓展科层效能。

(二)私事上移:非正式治理行动的自治活力释放

改革开放后,伴随市场经济的深入推进与农村分田到户的施行,我国农民从人民公社时期“一大二公”的集体化生活模式走出,脱离了外在的组织束缚,转而将注意力集中到家户内部,经营自己的私人生活。这种“家户式”的生活模式让农民着眼于如何解决家庭内部的生活需要以及由此产生的货币压力。此时,家庭利益构成农民行动的基本逻辑,农民为了衣食住行不得不淡化在村庄公共生活中扮演的角色,将更多精力、时间投入生产生活。然而,农民与村集体虽不存在固定的捆绑关系,村集体也没有强制农民参与公共生活的权力,但并不意味着农民的私人生活能够完全脱离村集体。村庄是村民身心安放的场所,村民的经济利益、生活质量、集体情感都与村庄发展息息相关。当村庄平稳运行时,村民可以减少对村庄公共事务的关注,但当村庄遇到与自己有关联的事件,如修路架桥、征地拆迁、宅基地等敏感问题时,村民很难漠视村集体的作用,而仅依靠自身的力量解决这些公共难题。

(三)共事连结:科层性与乡土性相结合的治理有效性建构

政府部门“公事”与基层群众“私事”的联结推动着“事件共同体”的产生。对于同一“事件”,村级部门吸纳非正式制度的力量实现政策意图,基层群众则借助正式制度的作用解决自己的私人问题。因为有共同目标的存在,行政体系的科层效力与乡村社会的自治活力同时被激活(如图1)。

此局面的产生与我国独具特色的乡镇治理体制是分不开的。在当前以及今后很长一段时间内,行政与自治这对二元关系的调整都是我国乡村治理的重要内容。这是由我国乡镇政府的不完全性以及乡土社会的不规则性所决定的。一方面,乡镇政权具有不完全的科层属性。乡镇政府处于科层体制末端,不仅承接着自上而下的行政事务,还肩负着自下而上的监督和维稳职责,除必须履行好自身的行政功能以外,还要对乡土社会的自治功能予以关怀,确保两者在乡村治理实践中处于互补或至少不排斥的状态。另一方面,转型期的乡土社会具有不规则性。转型期以降,乡村社会结构发生根本性转变,传统乡土社会规则的权威性已不复以往,具有科层属性的正式治理规则作为填充力量进入乡村,维系着乡村社会转型过程中的治理秩序。然而,社会转型不是一蹴而就的,在乡村治理迈向现代化的进程中,人情与社会关系等不完全规则化的乡土秩序仍会长期存在,并发挥无法忽视的作用,这就要求乡村治理为其留有一定的自治空间。

三、合作式村治模式中“事件共同体”的实践路径

2021年七八月间,笔者对以皖中A村为中心的附近村庄展开了为期近20天的乡村治理专题调研,了解并获取了A村近年来村庄治理状况的一手资料。A村位于合肥市郊区,由三个自然村合并组成,现有人口3 480人,正式党员70名,五保户22人,低保户135人,全村主要收入来源是传统农业种植和外出务工。经调研发现,近年来,A村围绕当地镇政府推动的乡村振兴“事件”展开了村级治理创新实践,在其中的一些“事件”中实现了对村民的有效动员,激发了村庄治理效能。

(一)政策引领:治理权威的合法性赋予

政策支持是各地开展乡村建设行动的组织前提。韦伯认为,任何一种组织都是以权威的某种形式为基础的,日常生活当中被支配的个体所作出的决定不一定都从获利的角度出发,选择服从支配的深层原因在于支配者的指令是否具备某种“合法性”。换言之,权威是人们自觉遵从的“合法性”权力。对此,韦伯还归纳了权威的三种类型,即传统型权威、魅力型权威与法理型权威。按照这一划分,政策属于法理型权威,是一种正式制定的法令或规则,人们因为其本身所具有的正当性而遵守和维护。因而,由政策支持的治理活动带有权威性的导向与引领作用,更容易得到基层群众的信服,能够形成快速、有效的动员行动。

乡村振兴战略实施后,A村所在的镇政府根据党中央和上级政府的战略部署制定了《关于加强和改进乡村治理的实施方案》,“方案”要求当地乡村在加强基层党组织领导、健全村民自治机制、巩固法治权威地位、完善村级公共服务以及乡风文明建设等方面作出努力。“方案”的印发为A村推进乡村治理创新提供了政策依据,村干部将文件张贴于村委会办公楼前的宣传栏内,让村民自由浏览,对村民不理解的地方予以解读。随后村庄开展的治理活动都能顺理成章地实施,村民普遍愿意配合村干部的相关工作。

(二)利益互融:个体理性与公共理性的整合

乡村治理是涉及集体利益与私人利益的公共活动,构建公私协调的利益分配机制是维系稳定合作关系的前提和基础。公共选择理论认为,不能简单地将活跃在市场的理性“经济人”定性为只受个人利益所驱动,也不能片面地把代表集体利益的“公务人员”定性为只能替公共利益办事。同理,参与乡村治理活动的村民并不一定要以牺牲他们的私人利益为代价去维护公共利益,在实现集体利益的同时满足他们的私人利益,村民的参与积极性才会被极大调动起来。

发展村集体经济是A村产业振兴的重要举措,2019年10月,A村村委、农户与个体户陈明签订了“桃园”田亩流转协议,将村内闲置的300亩土地以每亩300元的价格转租经营。

“桃园”项目获得村民与村集体的共同支持。对于村民而言,他们进城打工后面临土地无人耕种的问题,个人出租只能转让给附近村民耕种,不仅收益低还可能涉及利益纠纷风险,让村集体出租则解决了这些问题,在获得较高收益的同时还降低了个人风险。对于村集体而言,“桃园”项目的实施也满足了自身的治理需要。一方面,村社集体与村民重新建立起了经济联系,增强了村社集体对村民的影响力,有助于重塑村社集体的治理权威;另一方面,村社集体在掌握资源后就拥有一定能力为村民提供更多公共服务,村民与村干部、村社的互动意愿因此增加,干群关系也随之得以改善。

(三)意义共享:村庄集体文化符号的激活

共享文化能够让人们产生相同的文化心理,增强群体的向心力与凝聚力。格尔茨曾將文化与行动者对行动意义的建构联系起来,认为人们在日常生活中所使用的各种文本、仪式与实践对行动者有着特殊的意义。具体到当前的乡村文化场域,尽管国家政权与市场力量的介入让传统文化经历了改造与冲击,部分落后观念被剔除,但仍有部分乡土文化得到传承和保留,如祭祖、辈分、孝悌等文化,并没有随着社会变迁而消逝,而是在与现代文化的互动与调试的过程中进行自我调整,以一种新的文化整合力增进乡民对村庄的认同与归属。当属于这些文化的文化符号被激活后,村民的集体意识也会被重新点燃。

为加强乡风文明建设,A村所在的Y县开始重视祠堂文化的保护与传承,不仅对一些国家级、省级、市级、县级重点文物祠堂提供专项资金,还在2017年成立了县祠堂文化研究会,为县内各姓氏的祠堂、家谱的修建提供指导帮助。借此机会,A村在村内有名望的宗族老人带领下也开展了宗祠、族谱的修缮工作,村民闻讯后也纷纷筹集资金,出钱出力将村内年久失修的祠堂修建好,之后还成立了宗族联谊会办公室,拟定了宗族重建宗祠激励捐赠及激励办法、起草宗族祭祀方案等多项措施加强管理,确保祠堂的长期维护和运行。

对于A村村民而言,未修建宗祠前,他們忙于各自的生活,鲜少产生交集。宗祠修缮开始后,宗族认同开始在A村村民内心深处蔓延,基于血缘、地缘形成的认同感不断被强化,共有的祖先也让平日的邻里成为“自家兄弟”,自然愿意团结在一起,献出自己的一份力去守护那份归属感。

(四)荣誉激励:乡村舆论的隐性规训

乡村舆论是乡村道德评价机制的重要组成部分。在福柯看来,人们日常交流的话语与权力存在某种嵌构关系,“话语是否被接受为真理,不仅与它的内容相关,还与它的使用者的意向相关”。村庄的生活琐事是乡村舆论的话题源泉,村民在街头巷尾的议论、交流带有村庄的舆论导向,好人好事会得到人们的一致好评,而违背公共道德的人和事则会受到大家的共同抵触。在看重“脸面”的熟人社会交往环境中,乡村舆论对村庄的每一位村民都产生道德压力,这迫使他们尽己所能地做好事,从而避免自己成为舆论非议的对象,维护自己的“脸面”。

为了强化村民对村庄公共事务的参与热情,激励更多“事件共同体”的产生,A村开始营造良好的乡村舆论氛围。一是以“新乡贤文化”培育为依托,修建乡贤祠,编写乡贤谱,在村庄的广场、宣传墙等公共场所刻画乡贤故事,将传统乡贤文化融入村民日常生活空间,以此潜移默化地唤醒村民的集体意识和奉献精神。二是为对村庄作出了贡献的村民留名刻碑,例如,A村的小学和部分道路以出资人的名字命名,祠堂为捐款达到一定数额的村民立碑刻名,族谱对起到关键作用的人物在备注和附录中加以说明。

余 论

乡村振兴背景下,各地在科层压力与自治需求的双重驱动下展开了乡村治理探索,不断整合治理资源,推进基层善治。然而,转型期的乡村社会正经历“共同体的流动”,“原子化”与“个体化”趋向明显,农民过度关注私人生活而忽视公共生活,乡村治理欠缺必要的动员能力与组织基础。“事件共同体”的产生让村民可以灵活、自主地参与村庄治理活动,并在这些治理活动中实现了私人生活与公共生活内在的连结,使分化的村庄能够短暂聚合,以合作式村治的形式缓解“乡村建设运动而乡村不动”的村治主体缺失困境。但长期来看,“事件共同体”毕竟是转型期的应变产物,充满了过渡性社会的过渡性意味,是乡土秩序瓦解后乡村社会实现再组织化的临时性、权宜性举措。随着乡村振兴的深入推进,城乡融合与城乡一体化将取代“城乡二元”成为城乡关系的主流话语,城乡之间非对称的单向流动也将转变为均衡互补的双向流动,乡村会重新成为具有凝聚力的社会,乡村治理必然也将呈现新的、稳定的组织样态。彼时,乡村治理不需再为动员群众面临重重困境,村民将自发参与村庄公共活动,能够产生集体行动力的乡村治理活动也不再是受各种条件限制的偶然性“事件”,而是渐成常态化的日常性“事件”。

进而言之,乡村治理的当务之急仍是发展乡村、建设乡村,对此,国家、下乡企业与乡村自身都负有不可推卸的责任。其一,国家是统筹城乡发展的主导者、参与者和推动者,应进一步完善“保护型”城乡二元结构,构建城乡共建共享共治的新发展格局,聚焦城乡差距,释放小城镇与县域经济发展潜能,大力推进乡村文化产业、特色小镇与数字乡村战略,让乡村拥有与城市双向互动的条件和基础。其二,下乡企业是乡村振兴的参与者与建设者,在响应国家号召,享受乡村发展红利的同时也应积极承担社会责任,参与乡村公共服务建设,提供更多“在地化”就业的岗位和机会,从而盘活乡村,为乡村聚拢人气。其三,乡村是乡村建设的积极行动者,应因地制宜,创造条件利用好随乡村振兴而来的体制、机制资源,积极开展乡村治理创新,找到适合自身的发展模式。唯此,乡村才能成为温暖而舒适的“场所”,克服当前存在的乡村治理难题,成为中国现代化的“稳定器”与“蓄水池”。

Reconstructing Event Community: Practice Innovation of Cooperative Rural Governance

WANG Zhen

(School of Social and Political Sciences, Anhui University, Hefei Anhui 230601, China)

Abstract: Practice innovation of cooperative village governance is an important part of the modernization of rural governance, which meets the practical requirements of the modernization of the national governance system and governance capacity. The “Event community” is an effective practice form of the cooperative village governance model, which is embodied in the collective action force produced by the subjects of village governance in the “Events” concerning their own interests, such as building roads and bridges, and the stable and effective connection state formed therefrom. The public affairs of the bureaucracy move down and the private affairs of the grassroots masses move up together to promote the emergence of the “Event community”, thus stimulating both hierarchy efficiency of formal governance actions and autonomy vitality of informal governance actions. Through the field investigation of Village A in central Anhui, it is found that the “Event community” needs to play a role in policy guidance, mutual benefit, meaning sharing and honor incentives.

Key words: rural revitalization; event community; cooperative governance; modernization of rural governance