《山海经》之史料价值述论

朱彦民

摘 要: 《山海经》是一部以记述上古时期山川河流、物产风俗为主兼及历史人物和古代行政区划的優秀历史地理著作,它内容丰富,信息量大,具有独特的美学魅力,但因为书中有所谓虚幻、奇怪的内容,又曾经被历代正统学人斥为荒诞不经之书,所以其价值千百年来饱受争议。近现代以来,学术界参考其他历史文献和地下出土文献,逐渐对其中的一些记载进行了历史学研究,取得了较大的成绩。而这些研究成果表明,《山海经》一书所记载的内容,对研究古代文化、历史、地理有极其重要的史料价值,不容忽视。

关键词: 《山海经》;上古时期;史料价值

中图分类号:K092 文献标志码:A 文章编号:1674-3210(2023)03-0019-11

《山海经》是中国上古文化的一部百科全书。自问世以来,它以其独特的视角、丰富的信息、厚重的历史、奇幻的风格、神秘的意境,吸引了古今中外许多学者的注目与探索。由于这是一部奇书,所以关于它的争论历久不断,争论的内容涉及该书的性质、作者、时代、篇目、版本、真伪等多个方面。这里主要就先贤对于《山海经》史料价值的评价和争论进行梳理和探讨。

一、古代《山海经》史料价值的争论

我们基本上认可这样一种说法,即《山海经》主要材料传自战国以前,主要内容是纪实可靠的,内容涉及历史、地理、生物、矿产、医药、天文、神话、传说等方面,兼收并录,无所不包,可谓是一部集地理方国和名物方志之书,也可以说是我国较早的类书。《山海经》虽然含有粗陋难懂、闳诞奇怪的内容,但不少是上古时期原始社会先民的实况记录,也反映了我国一些边远地区氏族部落的历史面貌和文化概况,因此史料价值巨大。但是这样一个共识,却是经过了千百年来学术界的争论得来的,实属不易。

(一)古代学人对《山海经》的质疑与排斥

《山海经》之名最早见于《史记·大宛列传》传末太史公语:“故言九州山川,《尚书》近之矣。至《禹本纪》、《山海经》所有怪物,余不敢言之也。”这是历史上对《山海经》一书最早的评价。司马迁认为《山海经》是讲怪物的一本书,所以他说“余不敢言之也”。虽然司马迁并不怀疑《山海经》是古书,但是应该说这个评价并不高,而且这对后世学者之于此书的态度产生了很大影响。

其后,班固在《汉书·张骞李广利传》赞语中云:“至《禹本纪》、《山经》所有,放哉!” 如淳注曰:“放荡迂阔,不可信也。”王充《论衡·谈天》也说:“案禹之《山经》,淮南之《地形》,以察邹子之书,虚妄之言也”,“案太史公之言,《山经》、《禹纪》,虚妄之言”,“夫如是,邹衍之言未可非,《禹纪》、《山海》、《淮南·地形》未可信也”。这些都是对《山海经》不认可的观点。

下至魏晋,情况亦不乐观。晋人郭璞在《注山海经叙》中说:“世之览《山海经》者,皆以其闳诞迂夸,多奇怪俶傥之言,莫不疑焉。”在《颜氏家训》中,也因《山海经》书中有“长沙”“零陵”“桂阳”“诸暨”等秦汉以后郡邑地名,颜之推怀疑它并非“夏禹及益所记”。宋、明之际,学人对《山海经》继续有所贬抑,比如朱熹在《楚辞辩证》中认为《山海经》《淮南子》均是解《天问》之书,谓此书与《淮南子》一样属于附会屈原《天问》而作,云:“大抵古今说《天问》者,皆本此二书(《山海经》《淮南子》)。今以文意考之,疑此二书本皆缘解此《问》而作。”胡应麟《少室山房笔丛》认为《山海经》是“战国好奇之士取《穆王传》杂录《庄》、《列》、《离骚》、《周书》、晋《乘》以成者”,“古今语怪之祖”。清代学者作《四库全书提要》,仍斥责《山海经》:“书中序述山水,多参以神怪。”直到晚清崔述,仍是极力贬低《山海经》的价值:“书中所载,其事荒唐无稽,其文浅弱不振,盖搜辑诸子小说之言以成书者。其尤显然可见者,长沙、零陵、桂阳、诸暨等郡县名皆秦汉以后始有之,其为汉人所撰明甚。甚矣,学者之好奇而不察真伪也!故悉不采。”

(二)古代学人对《山海经》价值的发现

然而,毕竟还是有些古代学者能够认识到《山海经》的独特价值。比如《孔子家语·执辔篇》有“子夏曰:商闻《山书》曰:地东西为纬、南北为经”一语,可见“在《家语》成书时人们已承认《山海经》是一部地理书了”。西汉末刘歆在《上〈山海经〉表》中就说:“《山海经》者,出于唐虞之际。昔洪水洋溢,漫衍中国,民人失据,崎岖于丘陵,巢于树木。鲧既无功,而帝尧使禹继之。禹乘四载,随山刊木,定高山大川。益与伯翳主驱禽兽,命山川,类草木,别水土。四岳佐之,以周四方,逮人迹之所希至,及舟舆之所罕到。内别五方之山,外分八方之海,纪其珍宝奇物,异方之所生,水土草木禽兽昆虫麟凤之所止,祯祥之所隐,及四海之外,绝域之国,殊类之人。禹别九州,任土作贡,而益等类物善恶,著《山海经》,皆圣贤之遗事,古文之著明者也。”对《山海经》产生的背景作了详细介绍,评价极高。

至晋郭璞作《山海经注》,更有感于世人不知《山海经》之珍贵:“若《竹书》不潜出于千载,以作徵于今日者,则《山海》之言,其几乎废矣。若乃东方生晓毕方之名,刘子政辨盗械之尸,王颀访两面之客,海民获长臂之衣:精验潜效,绝代县符。於戏!群惑者其可以少寤乎?”所以他要为此书作注,以期唤醒群惑,传于后世:“令逸文不坠于世,奇言不绝于今”,并呼吁当世学人,认真待之:“非天下之至通,难与言《山海》之义矣。呜呼!达观博物之客,其鉴之哉。”

《汉书·艺文志》把它列入数术中的形法家之首,《隋书·经籍志》将它列于地理类,此后各代官私论著目录多随之而归于“地理”,也都是极其重视《山海经》的一种表现。

晚清郝懿行《山海经笺疏》被视为《山海经》最好的注本。郝氏有感于世人忽视《山海经》的价值,明确指出该书“寻山脉川,周览无垠。中述怪变,俾民不眩。美哉禹功,明德远矣。自非神圣,孰能修之。而后之读者,类以《夷坚》所志,方诸《齐谐》,不亦悲乎”,极力强调了《山海经》的地位和重要性。阮元为郝懿行《山海经笺疏》作序,也称:“是经为山川舆地有功世道之古书,非语怪也。”

再如晚清张之洞《书目答问》,特创一个有别于经史子集的子目“古史”,来容纳像《山海经》和《穆天子传》等引起世人怀疑的书籍。他认为,《山海经》《逸周书》《竹书纪年》和《穆天子传》等是“先秦以上传记真出古人手者”,并注明后三书“虽有假托,皆秦以前人所为”。可见在张之洞心目中,《山海经》的可靠程度尚在后三书之上。这当是学术界从学理上重视《山海经》价值的一个良好开端。

1897年戊戌维新时期,梁启超任教于湖南时务学堂,有学生提问《山海经》中人面兽身的记载如何理解,梁启超的答复是:“汉世武梁祠堂所画古帝王,多人首蛇身、人面兽身;盖古来相传,实有证据也。《山海经》言,绝非荒谬。”后来,梁启超在《中国历史研究法》一书中对这一观点又进行了进一步阐发:“《山海经》今四库以入小说,其书虽多荒诞不可究诘,然所纪多为半神话半历史的性质,确有若干极贵重之史料出乎群经诸子以外者,不可诬也。”梁氏以考古实物印证传世文献的记载,断言“《山海经》言,绝非荒谬”,“不可诬也”,足见当时相当一部分通达硕学的认知水平和观点态度。

当时的著名学者刘师培撰写了《〈山海經〉不可疑》,根据当时已经传到中国的西方进化论新知识、新理论,又引据汉武梁祠帝王画像,证明“《山海经》所言皆有确据,即西人动物演为人类之说也”。在“地球之初,为草木禽兽之世界”观念的基础上,他通观中西,以“西国古书多禁人兽相交,而中国古书亦多言人禽之界”说明“上古之时人类去物未远”。据此,他认为《山海经》之所以“多记奇禽怪兽”,是因为它成书之时“人类及动物之争仍未尽泯”。如此这般,《山海经》所言自无可疑之处。

20世纪初,在对中华民族人种起源问题的论证上,学者们普遍利用了《山海经》《穆天子传》及其他许多古文献上的神话和传说资料。比如蒋观云的《中国人种考》,即其一例。蒋氏以为:“《山海经》者,中国所传之古书,真赝糅杂,未可据为典要。顾其言有可释以今义者。如云长股之民、长臂之民,殆指一种类人之猿”,只要不“专泥于人类以相求”,就可“稍无疑于其言之怪诞”。这是把《山海经》当作人种学研究方面特殊的史料“实录”了。

二、近现代《山海经》史料价值的开掘

如前所述,到了清末民初,西学东渐,民智大开,学术界对于《山海经》等古书的史料价值渐渐重视起来。真正推动对这一古书价值重新认知的事件,是1899年殷墟甲骨文的发现。著名学者王国维在利用甲骨卜辞对殷商王室谱系进行研究时,自觉而充分地利用了《山海经》中的记载,取得了重要的研究成果。

王国维的名著《殷卜辞中所见先公先王考》及《续考》,在利用甲骨文祭祀卜辞印证殷商民族先公先王世系,考证远祖帝喾(俊、夒)、女性先祖简狄、男性始祖契以及先公代表王亥等人时,都用到了《山海经》中的材料。其中,最为明显也最为成功的是对王亥的考证。王国维在《殷卜辞中所见先公先王考》中,对商族先公王亥的事迹有过详明的考证,他将《山海经》等传世文献与甲骨卜辞结合起来,指出:“《山海经》之王亥,古本《纪年》作殷王子亥,今本作殷侯子亥。又前于上甲微者一世,则为殷之先祖冥之子、微之父无疑。卜辞作王亥,正与《山海经》同。又祭王亥皆以亥日,则亥乃其正字,《世本》作核,《古今人表》作垓,皆其通假字。《史记》作振,则因与核或垓二字形近而讹。”据此,他对《山海经》的史料价值予以肯定,说:“夫《山海经》一书,其文不雅驯,其中人物,世亦以子虚乌有视之。《纪年》一书,亦非可尽信者。而王亥之名竟于卜辞见之,其事虽未必尽然,而其人则确非虚构。可知古代传说存于周秦之间者,非绝无根据也。”这是一个用甲骨文字考证并补苴古代文献最典型的例子,也是王国维发明重要史学理论“二重证据法”的坚实例证。王国维由此得出结论:“虽谬悠缘饰之书,如《山海经》《楚辞·天问》,成于后世之书,如《晏子春秋》《墨子》《吕氏春秋》,晚出之书如《竹书纪年》,其所言古事亦有一部分之确实性”,直接肯定了《山海经》所记载的古代事项有其确实性的部分。

应该说,王国维的这一开创性研究,直接影响了学术界对《山海经》于古史研究之价值的重新认识。比如,当时学界领袖傅斯年先生对王国维这一研究的评价,可谓是代表了学人的普遍态度。他在为甲骨学家董作宾《新获甲骨卜辞写本》所写的跋语中说:

即如《史记·殷本纪》的世系本是死的,乃至《山海经》的王亥,《天问》的恒和季,不特是死的,并且如鬼,如无殷墟文字之出土,和海宁王君之发明,则敢去用这些材料的,是没有清楚头脑的人。然而一经安阳之出土,王君之考释,则《史记》《山海经》《天问》及其联类的此一般材料,登时变活了。

实际上,重视非正统材料在研究中的价值,是傅斯年持有的基本态度。他“主张经过儒家‘伦理化的正统史料不能全信,其价值尚低于类似《山海经》《楚辞·天问》这样带有神秘色彩的古籍”。这就无怪乎他这样看重王国维这一研究的价值了,正所谓英雄所见略同者也。同样,民俗学者容肇祖也高度评价了王国维的王亥考证,认为“这样利用《山海经》的材料,把《山海经》增加若干的价值。本来《大荒经》大家视为荒唐,原来却有着若干的史实在内。这真是侥幸的,借甲骨卜辞的发见,王国维的心灵手敏,死材料变活了”,而且表示,在《山海经》中寻找研究古史的材料,“如王亥的发见,这是很需要的”。这种看法与傅斯年的观点是一致的。

其实,早在王国维之前的一些清代学者,也曾对包括王亥在内的商族先公世次作过一些不太系统的检查。如徐文靖《管城硕记》卷十六及其《竹书纪年统笺》卷四,认为《楚辞·天问》中的“该秉季德”之“该”,即《汉书·古今人表》卨之五世孙“冥子垓”,为商始祖契的七世孙,从而否定了洪兴祖《楚辞补注》“该即启之讹”的说法;刘梦鹏《屈子章句》卷四,也以《天问》之“该”为“殷侯子亥”,并改《天问》中的“有扈”为“有易”,这一点与王国维的做法一致。王国维或许是受了这些学人的影响也未可知。王闿运在《湘绮楼日记》中也曾提出《天问》中的“该”和“恒”是人名,但他认为“该”是少皓四叔之一的“该”而非王亥。不过他们没有王国维幸运,未能赶上殷墟甲骨文的发现,因此只能是对混乱的文献记载的一些直观感受和大胆猜疑而已,无从以实物证实他们的考证。更重要的是,他们没有王国维的慧眼独具和大胆创新,因此未能在研究中引证《山海经》来说明这一问题。

几乎与此同时,日本学者内藤湖南先生在王国维“二重证据法”的影响和启发下,率先将这一理论运用于史学研究,考稽中国古代文献中关于殷商祖先的诸种说法,发表了《王亥》一文。他把《史记·殷本纪》中的“振”、《竹书纪年》中的“殷侯子亥”、《吕氏春秋》中的“王氷”等,与甲骨卜辞中的“王亥”互相参证,认为可能同指一人,此人即是商族的祖先之一。可惜他也是没有使用《山海经》中的材料。此文曾由罗振玉转呈王国维过目。1917年,王国维发表了《殷卜辞中所见先公先王考》,以极其精湛的实证,对包括王亥在内的商族先公先王逐一加以考证。内藤湖南读了王国维的这篇鸿文之后,钦佩至极,立即节录其大意,题为《续王亥》发表,向日本学界作了详细介绍。

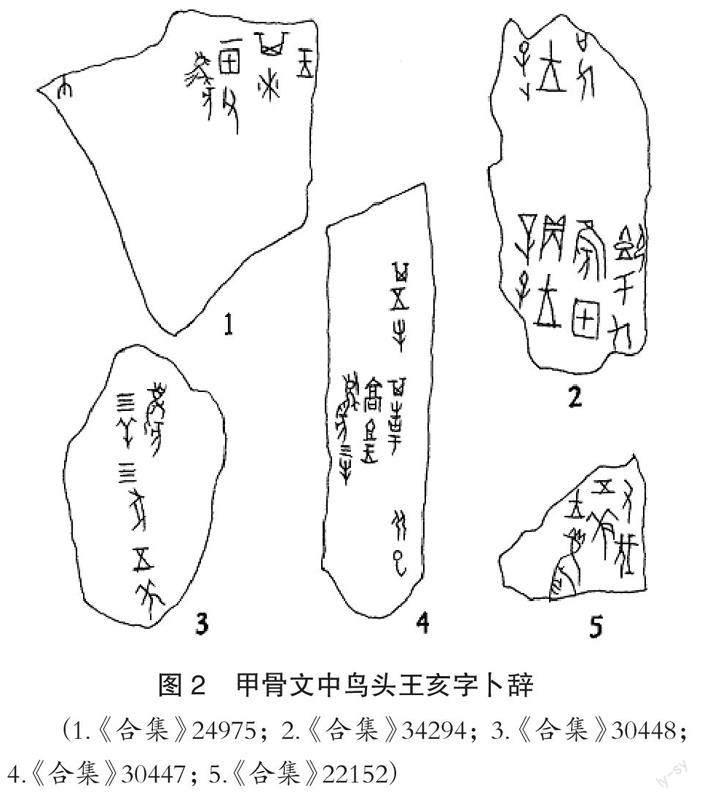

1962年,甲骨学家胡厚宣先生撰《甲骨文商族鸟图腾的遗迹》,对于在甲骨卜辞中王亥之亥字头上何以加鸟形的现象进行了考索,也是利用了《山海经》对王亥的记载:

王亥的亥字,或从鸟、或从隹,隹亦即鸟。或从萑,亦即鸟,或从又执鸟,更与《山海经·大荒东经》“有人曰王亥,两手执鸟”之说相合。王亥的亥字,为什么要加一个鸟旁呢?我们以为这便是商族以鸟为图腾的遗迹。……上甲微是商代头一个以十干为名的祖先,德能帅契,所以受到商人的报祭。而王亥是上甲之父,为上甲微所自出,所以在王亥的亥字旁,加上这一鸟图腾的符号。

5. 《京人》3047; 6. 《佚》888)

1977年,胡厚宣先生又搜集到了更多的王亥亥字加鸟形的甲骨卜辞材料,共计10条卜辞中王亥的亥字冠以鸟形,作为甲骨文所见商族鸟图腾的新证据,进一步申论了“王亥是上甲微的父亲,所以卜辞又称王亥为高祖……[高祖又是]遥远的祖先,所以才把鸟图腾的符号,特加在王亥的亥字上边”。至此,学界对王亥的认知已非常详尽了。

比较吊诡的是,对于这种利用甲骨文字与《山海经》互证的研究,一向怀疑古书记载的古史辨派首领顾颉刚先生,却持一种非常赞赏的态度。在《顾颉刚学术文化随笔》中,载有两条笔记。一条题名为《甲骨文中之王亥》,说道:

《大荒东经》曰:“有人曰王亥,两手操鸟,方食其头”,初以为《海经》之图作如是尔。数年前,李学勤同志示甲骨文三条……此三片或称“亥”,或称“王亥”,亥字作“”或“”。其作“”者,即“两手操鸟,方食其头”也。甲骨文与《山海经》之关系,其密若此,非但四方风名可证也。颇疑商人与鸟夷有关,或商族本为鸟夷之一部,故有“天命玄鸟,降而生商”之诗。

另一条题为《〈山海经〉赖〈汲冢书〉而传》,其中说道:

《山海经》经司马迁与谯周打击之后,颇不为当时学者所信,几于失传,幸有汲冢竹书发现,而其中《纪年》、《穆传》两种大可与《山海经》相证,刺戟郭璞起而作《注》,《注》中辄引二书,遂使《山经》、《穆传》并存于世,《纪年》虽亡,亦可由是辑出若干。此地下遗物之发现竟救活了一部《山海经》,可谓幸矣。至于今日,以甲骨文字之发现,王国维取以证王亥,胡厚宣取以证四方风名,而《山经》所记又得证实一部分。……李学勤君告我,甲骨文王亥,亥字作“”,足证《海经》“操鸟”之说。按,此即商为鸟图腾之证也。

在此,顾颉刚先生不仅肯定《山海经》等为有用的先秦古书——这与他的怀疑和考辨古史的做派严重不符,而且凭藉人类学的知识进一步思考商族与鸟夷的关系及其鸟图腾问题了。

受王国维的影响,顾颉刚先生在自己的《周易》研究中,注意利用《山海经》《天问》《竹书纪年》等古人不常用的书籍进行考证,也有不俗的成绩。这就是他的名作《周易卦爻辞中的故事》。《易经》中有两个爻辞,都涉及“易”,这就是:“丧羊于易,无悔”,“鸟焚其巢,旅人先笑后号咷,丧牛于易,凶”。对于这两个爻辞中的“易”,历代解易者均不知为何物,如《象传》解作“丧牛于易,位不当也”,“丧牛于易,终莫之闻也”,模棱两可,不知所云。魏晋王弼注曰:“能丧壮于易,不于险难,故得无悔。”“以旅处上,众所同嫉。故丧牛于易,不在于难。”南宋朱熹《周易本义》注《大壮》亦曰:“易,容易之易,言忽然不觉其亡也。”这些对“易”的注释,都解为容易之“易”。其实这样解释“易”,均不得其正解。顾颉刚看到了王国维论文中考证“王亥”涉及有易部族,就想到了《山海经》中的“有易”,于是写进了《周易卦爻辞中的故事》,这样他就解决了《周易》研究中的千古讼案:

这里所说的“易”便是有易,这里所说的“旅人”便是托于有易的王亥。这里所说的“丧羊”和“丧牛”便是《天问》“胡终弊于有扈,牧夫牛羊”,也即是《山海经》“有易杀王亥、取仆牛”。这里所说的“鸟焚其巢,旅人先笑后号咷”,便是《天问》“干协时舞,何以怀之?平胁曼肤,何以肥之?有扈牧竖,云何而逢?击床先出,其命何从?”也即是《竹书》“殷王子亥宾于有易而淫焉,有易之君绵臣杀而放之”。想来他初到有易的时候,曾经过着很安乐的日子,后来家破人亡,一齐失掉了。所以爻辭中有“先笑后号咷”的话。

1924年,顾颉刚先生应孙伏园邀请,为《京报副刊》撰写了《有志研究中国史的青年可备闲览书》,共推荐了14本书,第一本就是《山海经》,认为“读这部书,可以知道战国时人对于宇宙和生物的想象”,于此可见顾先生对此书的高度认可。1934年,顾颉刚先生自己在燕京大学讲授《尚书》时,特撰讲义比较《山海经》与《禹贡》两部古书,指出两者叙列山川,多有重合,列举数证,证明《禹贡》因袭引用《山海经》的地理知识而有所修正。无独有偶,当代学者李零先生也认为,在中国地理学传统的发端之处,《禹贡》的地位远远无法跟《山海经》相比,早期文献中关于天下观的表述,原型和素材都是源于《山海经》,而不是《禹贡》。

前文中顾颉刚先生所说的“胡厚宣取以证四方风名”,则是学术界利用《山海经》记载考证甲骨文中的“四方风”神名的又一个显著例证。

甲骨文中有“四方神”与“四方风神”,辞例如下:

东方曰析,凤(风)曰(劦、协)。

南方曰因,凤(风)曰(微)。

西方曰韦,凤(风)曰彝。

□[北]□[方]□[曰]夗,凤(风)曰。(《合集》14294)

贞:禘于东,方曰析,凤(风)曰劦(协),年?

辛亥卜,内贞:禘于南,方曰(微),凤(风)曰夷,年?一月。

贞:禘于西,方曰彝,凤(风)曰韦,年?

辛亥卜,内贞:禘于北,方曰夗,凤(风)曰,年?

辛亥,内贞:今一月帝令雨?四日甲寅夕……

辛亥卜,内贞:今一月〔帝〕不其令雨?(《合集》14295)

这两个甲骨辞例前者为大骨片,后者为大龟片,所展示的就是甲骨文中著名的“四方风”,记载了代表东西南北四个方向的风与对应的四方风神。

《山海经》中的相关记载与甲骨文中的“四方风”与“四方风神”非常相似,可以作为对应研究的资料:

有人名曰折丹,东方曰折,来风曰俊,处东极以出入风。(《大荒东经》)

有神名曰因(因乎),南方曰因乎,夸〔来〕风曰(乎)民,处南极以出入风。(《大荒南经》)

有人名曰石夷,〔西方曰夷〕,来风曰韦,处西北隅以司日月之长短。(《大荒西经》)

有人名曰鹓,北方曰鹓,来(之)风曰,是处东极隅以止日月,使无相间出没,司其短长。(《大荒东经》)

在《尚书·尧典》中,也有相似的内容,不过只有四方之名却无四方风之名。除此之外,《礼记·月令》“季夏”也记载了“四方之神”。这些出现在古文献与甲骨卜辞中的不同时代的“四方之神”与“四方风神”,应该是有先后关联和承继关系的。

著名甲骨学家胡厚宣先生最早对两者进行了比勘合证,写成《甲骨文四方风名考证》一文,认为殷人以四方为神灵,亦以四方风为神灵,农作物年收主要靠雨,雨之来,靠云雷,又主要靠风,风雨之来自四方。所以殷人求年祈雨,才禘祭四方和四方风。这不仅复原了商代人们的神灵祭祀系统,而且也证明了传世文本的《山海经》对此记载的真实可靠,并且时代较早,不容忽视其史料价值。在此文末尾,胡先生特别表彰了《山海经》的功劳:

夫《山海经》者,自来多数学者所视为荒诞不雅训之言也,今人且以《大荒经》为东汉时之作品。王国维氏虽于《大荒东经》发现王亥一名,印证卜辞,有功马《纪》。然论者以此或出偶然,固不信其中尚有整套的史料也。……今由早期之甲骨文字,乃知此三种史料所纪四方风名,实息息相通,完全密合,岂非古史上一饶具兴会之发现耶!

胡厚宣晚年回顾治学生涯时曾说过,自己这一研究“受王静安‘二重证据法之启发教育,用甲骨文结合商史与商代遗迹,来解决甲骨学殷商史上的重要问题”,“举出《山海经》《尧典》及其它古书中有一整套的古史资料,与殷武丁时代的甲骨文字完全相合,这在当时颇引起一般学术界的注意”,证明《山海经》“并非荒诞不经之作,而确实保留有不少早期史料”。

自从胡厚宣先生对“四方风”进行考证以来,杨树达、斯维至、陈邦怀、于省吾、陈梦家等很多学者对这一问题都颇感兴趣,研究者日众,观点也颇见纷纭。但是大家都不否认《山海经》在其中的地位和价值。

如此,《山海经》在与新发现的殷墟甲骨文等地下出土文献的“二重证据”互相印证之下,日益凸显出其久被世人忽略的史料价值。这正如晋代发现的汲冢古书《竹书纪年》对《山海经》《穆天子传》等古书证实的促进作用一样,《山海经》这部备受怀疑和贬斥的传世古籍,再一次被考古发现的出土文献证实其真实不虚,价值很高。

后来,著名学者徐旭生在其名著《中国古史的传说时代》中,大量采用《山海经》中的材料,当是受这种学术进展的影响所致。在该书中,附录了徐先生《读〈山海经〉札记》,其中更是明确提出《山海经》“从史料观点来看,为我国有最高价值书之一,而有此等价值者,恐尚不及十部也”。对其史料价值评价之高,超出常人,这也正代表了主流学术界对待《山海经》一书态度的转变。

对此,罗志田教授评论道:“过去许多正统学者不怎么看或视而不见的大量‘异端读物越来越多地走上学者的书架并占据显要的位置。尽管民初新派学者对《山海经》的态度各不相同,且其可用程度今日或许仍存争议,但大概已没有学者再怀疑其中保存了相当数量的上古史料。”

三、当代《山海经》史料价值的总结

从以上学者对《山海经》的研究历程可以看出,此书绝不仅仅是神话传说的汇集,而是在一定程度上不可多得的上古史书。由于它有着浓重的神话色彩,其真实性、可信性难免大打折扣,但是,它毕竟留下了历史的蛛丝马迹,蕴含着历史发展的素地。只要拨开神话的迷雾,认准其中作为主线的历史线索,通过类似材料的比较,有时还是可以探知历史的真实面貌的。例如《大荒北经》中黄帝战蚩尤的记载,倘若剔除其神话色彩,就可从中看到一场上古时期部落之间的残酷战争。又如《海内经》中记载了一个黄帝的谱系:“黄帝妻雷祖,生昌意。昌意降处若水,生韩流。韩流擢首、谨耳、人面、豕喙、麟身、渠股、豚止,取淖子曰阿女,生帝顓顼。”《大荒西经》记载,“颛顼生老童,老童生重及黎。帝令重献上天,令黎邛下地。下地是生噎,处于西极,以行日月星辰之行次。”这与《大戴礼记·帝系篇》《史记·五帝本纪》、皇甫谧《帝王世纪》所记载的黄帝部族的谱系基本相同,说明《山海经》有其真实可信的一面。在《山海经》中,这样的例子可以举出很多。

据此,学者对《山海经》的史料价值进行了较为全面的总结,兹在前人研究成果的基础上,参酌己见,认为可以分为如下几个方面。

其一,《山海经》反映了远古人类活动的基本情况。由于受材料和视野的局限,中国传统史家缺乏对远古人类的记载,如《尚书》和《史记》分别记载到唐尧、黄帝,而《山海经》则向上追溯至远古人类活动的足迹:“有兽焉,其状如禺而白耳,伏行人走,其名曰狌狌,食之善走”,“狌狌知人名,其为兽如豕而人面”。既可识别“人名”,又有“人面”,说明这种动物拥有一定的认知能力,带有类人猿的特征,而不同于一般的猿猴。这是中国历史上最早关于远古人类的记载,具有极高的史料价值。

其二,《山海经》记述了上古时期氏族部落战争的情况。在原始社会后期,为了争夺财富、土地和奴隶,部落之间频繁发动战争。然而,这方面的材料在正史中很难见到,其中《尚书》记载了阶级社会初期夏启与有扈氏之间的部落战争,《史记》所记部落战争虽较《尚书》丰富,但大多语焉不详。例如,“轩辕之时,神农氏世衰。诸侯相侵伐,暴虐百姓,而神农氏弗能征。于是轩辕乃习用干戈,以征不享,诸侯咸来宾从”,仅记载了不同部落间战争的简况。而在《山海经》中,记载了许多正史未载或载之简略的部落战争。“羿与凿齿战于寿华之野,羿射杀之。在昆仑虚东。羿持弓矢,凿齿持盾。一曰戈。”《左传》中曾经记载过“后羿”,他是推翻了夏王朝残暴统治的东夷首领,最后被寒浞所杀。在《山海经》中,关于羿与其他部落之间的战争,有着较为详细的记载,涉及交战双方的兵器,这对古代战争史的研究颇有裨益。“共工之臣曰相柳氏,九首,以食于九山。相柳之所抵,厥为泽溪。禹杀相柳,其血腥,不可以树五谷种。禹厥之,三仞三沮,乃以为众帝之台。”据此可知,不同部落之间的战争对自然环境造成了严重的破坏。在当时的历史条件下,强调部落战争和自然环境的关系,这样的认识难能可贵。

其三,《山海经》呈现了远古人类的生产生活状况。对远古人类生活状况的考察,一直都依赖于考古发掘,然而由于年代久远,且古人缺乏相应的保护意识,所以至今难以深入。所幸凭藉《山海经》的记载,可以勾勒出远古人类在生活方面的一些习俗。比如,《山海经》中记载:“讙头国在其南,其为人人面有翼,鸟喙,方捕鱼。一曰在毕方东。或曰讙朱国”,“长臂国在其东,捕鱼水中,两手各操一鱼。一曰在焦侥东,捕鱼海中”,“黑齿国在其北,为人黑,食稻啖蛇,一赤一青,在其旁。一曰在竖亥北,为人黑首,食稻使蛇,其一蛇赤”,“有西周之国,姬姓,食谷”。由此可知,远古人类的饮食主要依靠种植和渔猎,相应的谷物和鱼类则是考察其农业和渔业发展状况的可靠材料。再如,在谈到君子国和丈夫国时,《山海经》有关于服饰的论述:“君子国在其北,衣冠带剑”,“丈夫国在维鸟北,其为人衣冠带剑”。与“白身被发”的肃慎国、浑身生毛的白民国相比,这两个国家的人“衣冠带剑”,其文明程度显然高出很多,这表明当时各地文明的发展并不平衡。

其四,《山海经》保留了大量的民族志方面的珍贵资料。由于古代边远地区的少数民族没有文字,而中原王朝多是站在天朝朝贡体系的角度记载他们,且多语焉不详,所以对这些少数民族的概况我们知之甚少。而《山海经》则有意无意之中,保存了大量的关于这些民族的活动地望、民族习性、生活习惯、体质特征等等资料,弥足珍贵。王玉哲先生治先秦民族史,著有《中华早期民族源流》一书,多次征引《山海经》资料。仅其中的《玁狁考》一文,就不下30次征引或者提到《山海经》的内容,用以考证玁狁、昆夷、鬼方、犬戎、匈奴、赤狄、白狄等早期少数民族的活动地域及其关系,颇见成效。故而王先生这样总结说:“《山海经》一书,虽号称怪诞不经,但经近人研究,其中之神话故事,往往具有曲折反映部分古代真实历史的功用。”

总之,《山海经》是一部以记述远古时期山川、河流、民族分布等为主的优秀地理著作,将山川、矿产、动植物、民风民俗等内容联系在一起,这是同时期其他地理学著作所无法企及的。在正史中,远古时期的部落战争、风土物产、民风习俗、民族特征等内容,或无所记载,或载之十分粗略,而《山海经》正可补其不足,成为除考古发掘之外了解远古历史的重要资料。因此,该书具有重要的历史价值。当然,由于书中夹杂了大量奇幻、怪诞的内容,有些现在还不能解释,这是影响其史料价值的地方。

余 论

综上所论,《山海经》反映了远古时期人类社会的存在状态,具有很高的史料价值。那么,就有一个不容忽视的问题需要回答,即如何理解《山海经》中的荒诞内容呢?所谓的史实与神怪,两者能否合理共存于一部古书之中呢?

这确实是一个难以回答的问题。因为在《山海经》中,确实存在大量貌似荒诞不经的极不雅驯的人物、动物还有事项,丰富而又新奇,多彩并且魔幻,这就是它为什么被后世正统的学人斥为悠谬无稽、视为神话传说而不认为是历史学著作的原因。

这种实实在在的矛盾,在知识未开、眼光狭隘而又以儒家思想正统卫道的古代学人那里,自然无法得到合理的解释。虽然有刘歆、郭璞、张之洞、王国维这样的博学渊雅通人的大力提倡,终也不能豁人心目,使信其言而重之。正如郭璞在《注山海经叙》所云:“世之所谓异,未知其所以异;世之所谓不异,未知其所以不异。何者?物不自异,待我而后异,异果在我,非物异也。故胡人见布而疑黂,越人见罽而骇毳,夫玩所习见而奇所希闻,此人情之常蔽也。今略举可以明之者:阳火出于冰水,阴鼠生于炎山,而俗之论者,莫之或怪。及谈《山海经》所载,而咸怪之,是不怪所可怪而怪所不可怪也。不怪所可怪,则几于无怪矣;怪所不可怪,则未始有可怪也。夫能然所不可,不可所不可然,则理无不然矣。”

而到了打开眼睛看世界的清末民初,随着西学东渐,尤其是西方社会学、人类学、考古学和历史学等新知传入中国之后,自然就有博学颖异之士能够看出其中的奥秘来。比如前举的民国初年著名学者刘师培,就是利用新知看穿其中玄奥的一个代表。其《〈山海经〉不可疑》一文即指出,后人对所不及见之事物,“谓之不知可也,谓之妄诞不可也”。刘氏可谓先知先觉、洞达学理的一代高人。

后来,具有现代科学知识和科技思维的科技史家吕子方先生,著有《读〈山海经〉杂记》一书,更是从科学和历史结合的高度对《山海经》中矛盾奇异之处进行解读,特别是在古代天文、历法方面,涉及较多,见解高妙,颇能启人心智。他认为:《山海经》记太阳“皆载于乌”,说明古人已经发现太阳黑子;《大荒经》中日月出入诸山的记载,实际是远古农人每天观察太阳出入,用来判定季节以便农耕的资料,这是历法的前身;帝俊之妻生十日,生十二月,说明古已有干支;《西山经》所记“九部”是指划分天为九个部位,“五残”则是五残星的最早记录,反映古人的天文认知。他还以祀神、占验和医药三类列表全面统计了《山海经》中的动物、植物和矿物,反映了先民对于动植物的认识和醫药水平,认为这是我国最早的《本草》。其观点独特,发人深省。

再后來研究《山海经》其中玄妙的人,更不乏高明之士。比如著名历史学家李衡眉先生对《山海经》中矛盾现象的解释,就是比较科学、比较可信的,令人钦佩。李氏引庄子所言“人之所知,莫若其所不知”,认为世界之大,无奇不有,而人的见闻由于受时空的限制,根本无法穷尽事物,但人们又囿于“眼见为实,耳闻为虚”的成见,再加上时隔千百年,地跨九大州,由于气候、地形、生态、环境的变化,《山海经》所记奇异动植物已百不存一,所记方国、氏族、部落等各种的怪人及其奇风怪俗,也随着人类的发展逐渐改变了形态,已难辨其真面目了。因此,后人便以后世的眼光去看待已然变化了的古代记载,凡与彼时情况不合,便指为荒诞不经。但是,人们既然不以“鹦?(鹉)人言”为怪,就不应当把《山海经》山膏“善詈(骂)”视为不可理解。书中所记的女儿国、男人国,可能就是原始社会狩猎时期的性禁忌,男女分开不相混杂的一种生活状态。由以上诸例,他认为:“《山海经》中所记录的许多的远古神话传说都可考据出它的原委。” 尽管这种提法当前还未能达成共识,但确实代表了学界研究的重要趋向。

Review of the Historical Value of Shanhaijing

ZHU Yan-min

(School of History, Nankai University, Tianjin 300350, China)

Abstract: Shanhaijing is an excellent historical geography work that primarily records the ancient geography, natural resources, customs, historical figures, and ancient administrative divisions. It is rich in content, abundant in information, and possesses a unique aesthetic charm. However, due to its so-called unreal and bizarre content, it has been denounced as an absurd book by orthodox scholars throughout history, leading to centuries of controversy over its value. In modern times, the academic community has gradually conducted historical research on some of the records in the book by referring to other historical texts and unearthed documents, achieving significant results. These research findings indicate that the content recorded in Shanhaijing has extremely significant historical value for studying ancient culture, history, and geography, and should not be overlooked.

Key words: Shanhaijing; ancient times; historical value