技术距离、研发投入结构与中国经济增长

龚六堂 吴立元

摘 要:2008年以来,我国研发投入快速增长,专利申请量升至全球第一,但全要素生产率增长不快,出现了所谓“科技创新困境”。同时,我国距世界科技前沿的距离不断缩小,美国的打压遏制更是大幅增加了国际技术扩散成本。科技创新的成功需要基础研究、应用研究、试验发展研究等不同类型研发活动的配合。因此,除研发投入总量外,研发投入结构也非常重要。本文研究表明,基础研究比重并非越大越好,而是受到技术距离的影响:当技术距离较大时,应充分利用后发优势,侧重于技术引进吸收的试验发展研究,而当技术距离缩小时,应逐步提高基础研究与应用研究占比。数值模拟表明,如果将中国基础研究与应用研究占比从当前水平提高至美日韩平均水平,中国平衡增长路径上的年均增长率可提高1.32个百分点,这是一个巨大的改进。在新发展阶段,中国技术距离已大幅缩小,应尽快调整研发投入结构,大幅提升基础研究与应用研究投入比重,探索激励基础研究与原创性创新的机制安排,促进高质量发展。

关键词:基础研究;应用研究;技术距离;内生增长

中图分类号:F124.3 文献标识码:A 文章编号:1003-7543(2023)11-0038-17

改革开放四十年来,中国经济取得了举世瞩目的发展成就,GDP年均增长9.5%,成为世界第二大经济体,人均GDP从改革开放初期不足200美元,到2019年突破1万美元。但经过较长时间的高速增长之后,中国经济从高速增长阶段进入创新驱动的高质量发展阶段,经济增长开始出现一些新的特征①:经济增速开始放缓,全要素生产率(Total Factor Productivity,TFP)增速也开始下降,甚至出现与发达国家趋同停滞的现象。与此同时,中国的研发投入快速增加,总量已经稳居世界第二,占GDP比重也接近发达国家水平,专利申请量已经超越美国,成为世界第一。实际上,经济增速的放缓是经济规律作用下的正常现象。但是,考虑到金融危机后中国创新投入以及专利申请量的飞速增长,中国TFP增速的下降尤其是与发达国家趋同停滞就成为一个难以理解且值得高度重视的问题。

大量实证文献证实了这一问题。如唐未兵等的研究发现,中国科技创新投入水平的提高并未促进中国TFP显著提升,且科技创新投入规模的扩大反而降低了TFP对经济增长的贡献[1]。叶祥松和刘敬也强调了中国研发投入快速增长的同时TFP增速却在下降这一问题,并将其称为“科技创新困境”[2]。高帆、戴小勇也指出,中国存在创新投入快速增长与生产率增速持续下降的问题,并将其称为“高创新投入与低生产率之谜”[3-4]。黎文靖和郑曼妮用2001—2010年A股上市公司的专利数据分析了政府宏观产业政策对企业创新的影响,该文将企业创新分为实质性创新和为了获得补贴而进行的策略性创新,发现宏观产业政策主要促进了策略性创新而非以增加发明专利为代表的实质性创新[5]。这些研究证实了这一问题的确非常突出,因而对其进行研究具有重要的现实意义。

无论是创新投入还是创新成果的数量,中国都已经居于世界前列,因而中国科技创新的问题可能并不在于投入不足,也不在于创新能力较差,而可能在于研发结构不合理。中国研发结构的一个典型特征是基础研究占比一直较低,而试验发展研究投入占比较高且不斷上升。基础研究是为了创造新知识而进行的研究,而试验发展研究主要是对产品和工艺的改进,二者对科技进步的作用有显著差异。与此同时,随着中国科技的快速发展,中国技术水平与世界科技前沿的距离不断缩小,研发难度和风险越来越大,而近年来美国在霸权主义思维的支配下不断打压中国高科技发展更是加剧了这一问题。柳卸林等指出,我国已经从技术追赶阶段逐渐进入前沿科技的“无人区”[6]。那么,为什么中国研发投入快速增长且成果非常显著,TFP增长率却显著下降呢?中国的研发投入结构对创新增长有什么影响?过去中国基础研究投入占比过低是不是一直不合理?在普遍采用扭曲性税收为基础研究投入融资的情况下,是否存在使技术增长率最大化的最优税率?是否存在最优的研发投入结构?尤其是,随着中国的科技水平不断接近世界科技前沿,最优的研发投入结构应如何调整?这些显然是非常重要的理论与现实问题。

在以上分析的启发下,本文构建了一个包含基础研究、应用研究①、扭曲性税收以及技术距离的内生经济增长模型,试图回答以上问题。我们假设技术进步过程是通过研发活动进行的创造性毁灭过程,是新的更先进的技术取代旧的落后的技术的过程;创新部门研发成功的概率取决于应用研究投入、基础研究投入以及与世界科技前沿的距离;政府通过征收扭曲性税收为基础研究投入融资,企业进行应用研究投入,基础研究对企业研发具有正外部性。在模型基础上,我们首先分析了给定技术距离时税率与增长率的关系,然后分析在最优税率下经济增长率与技术增长率如何随技术距离的变化而变化。我们进一步分析了使经济增长率最大的R&D结构如何随着技术距离的变化而变化,并通过反事实模拟分析中国研发结构的优化在数量上能否显著提升经济增长率。

一、相关文献综述

与我们的研究密切相关的文献主要包括两方面的研究:一是创新对经济增长的影响研究;二是基础研究对创新与经济增长的影响研究。

(一)创新对经济增长的影响

关于创新对经济增长的影响的相关文献非常多,我们对其中一些代表性的文献进行简要介绍。Romer构建了一个包含创新的内生增长模型,刻画了创新的一种重要模式,在最优性选择下,一部分人力资本投入研发活动,创造出新的中间品种类,即水平创新,新产品种类的增多导致产出增加,从而带来经济增长。该模型认为经济中人力资本越多,经济增长率越高。同时,分散竞争均衡中的研发投入过少,即政府对创新的鼓励政策有利于促进经济增长[7]。Aghion & Howitt构建了一个包含垂直创新的内生增长模型,刻画了创造性毁灭的创新过程。模型假设,经济中一部分人力资本投入研发活动,研发活动是有风险的,如果成功则会将现有技术水平提高一定比例,如果失败,则技术水平不变[8]。这种垂直创新会带来经济增长。由于创新活动的不确定性,增长具有随机性,经济增长率的均值和方差取决于人力资本存量、创新成功后对技术改进的程度以及研发成功率参数。以上两篇文章作为创新与经济增长的经典研究,为该领域提供了基本的模型框架,但其中一个典型的结论便是所谓“规模效应”,即投入研发的资源增加一倍,经济增长率就会增加一倍,而这一结果并不符合事实。Jones改进了Romer的模型,假设投入创新的人力资本是规模报酬递减的,在解释经济内生增长的同时解决了这一问题[9]。Grossman & Helpman建立了一个多行业的产品质量阶梯模型,将创新活动描述为不同行业产品质量的不断上升。由于质量改进的创新过程是随机的,因而各行业的产品质量的进步并不同步,产品质量的分布会随着时间发生变化,但经济增长率可以保持不变[10]。Sorensen在内生增长模型中分析了研发活动与学习对经济增长的作用,发现当经济中的人力资本存量低于一定水平时,通过学习进行的技能积累是经济增长的唯一动力,而当人力资本积累到一定水平时,研发投入和学习将同时促进经济增长[11]。在以上经典模型的基础上,大量文章研究了与创新增长相关的很多其他问题,如研发补贴对经济增长的影响、专利保护如何影响创新与增长等。Davidson & Segerstrom构建了一个包含原创性研发企业和模仿性创新企业的内生增长模型,分析研发补贴的作用,发现只有对原创性研发企业进行补贴才能促进经济增长,而对模仿性研发企业进行补贴反而会降低经济增长率[12]。Chu等构建了一个包含水平创新与垂直创新的内生增长模型,研究了专利保护对创新的影响,发现对垂直创新专利保护的加强抑制了垂直创新和经济增长,但同时促进了水平创新并增加了社会福利[13]。Niwa研究发现,加强对水平创新专利的保护,会抑制水平创新而促进垂直创新,并发现同时适度加强垂直创新与水平创新专利保护会促进经济增长和社会福利水平提升[14]。当然,还有大量实证文献研究了研发活动与经济增长的作用以及相关促进创新的政策,发现研发活动对经济增长,尤其是长期经济增长,具有非常重要的促进作用[15-17]。总之,无论理论上还是现实中,创新研发活动对经济增长所具有的重要作用都已经成为共识。

(二)基础研究对经济增长的影响

与我们的研究密切相关的另一类文献是关于基础研究对经济增长的影响的研究。杨立岩和潘慧峰研究了人力资本、基础研究与经济增长的关系,发现经济的长远增长率与基础科学知识的长远增长率成正比,而決定基础科学知识长远增长率的最终变量为经济体中的人力资本存量,政府可以通过工资补助的方式鼓励一部分从事应用研究的人力资本转向基础研究,从而提升增长率[18]。该文强调了人力资本存量的重要性,但没有讨论R&D投入及其结构的影响。实际上,即使人力资本存量不变,增加R&D资金投入也能大幅提升知识创造能力,现代高科技越来越依赖于实验材料设备等物质投入,因而除了人力资本之外,物质资源投入也相当重要。同时,该文得出增长率并不取决于应用研究,认为经济中从事基础研究的人力资本越多,增长率越高,这一结论也并不符合现实。严成樑和龚六堂研究了R&D规模与结构对经济增长的影响,发现R&D规模越大,经济增长率越高,同时基础研究支出占R&D总支出的比例越高,经济增长率越高[19]。这一结论强调了R&D投入以及基础研究的重要性,但基础研究越多越好并不完全符合现实。另外,现实中,基础研究主要由政府主导,而所需投入往往需要通过扭曲性税收来融资,政府要在基础研究正外部性和税收扭曲之间作出权衡,而以上两篇文章均没有考虑这一问题①。张小筠等也研究了基础研究对经济增长的影响,并考虑了政府通过税收为基础研究融资,但仍然没有分析最优研发投入结构,同样得出了基础研究越多越好这一结论[20]。此外,上述三篇文章都没有讨论技术距离对研发投入结构的影响。孙早和许薛璐从理论和实证两方面分析了基础研究与应用研究对创新的影响,并强调了技术差距的重要性,提供了重要的洞见,但没有研究最优研发投入结构的问题,文章的模型假设、研究的问题和结论也与本文有显著不同[21]。例如,孙早和许薛璐分析了基础研究与应用研究知识水平对增长的影响,但没有分析研发投入对增长的影响。同时,他们没有分析技术差距对最优研发投入结构的影响,而是假设基础研究投入的人力资本为人力资本总量的一定比例。除理论研究之外,也有不少实证研究分析了不同类型研发活动的作用以及相关的政策效果。宋吟秋分析了中国1997—2007年的R&D支出结构,指出科学研究较技术开发而言对经济增长的贡献更大,而中国科学研究支出显著不足,应加大科学研究投入,减少试验发展研究投入的比重[22]。唐清泉和肖海莲将R&D投资区分为探索式创新投资和常规式创新投资,与本文基础研究和应用研究的分类思路一致。文章用A股上市公司R&D投资数据和q投资模型分析了不同类型的研发活动,发现探索式创新投资的现金流敏感性高于常规式创新投资,并发现政府没有对探索式创新投资进行差异化补贴[23]。王文和孙早用1998—2014年中国省级面板数据实证分析了基础研究与应用研究对TFP增长的作用,发现两类研究对TFP增长的作用与国有经济比重以及要素市场扭曲密切相关[24]。叶祥松和刘敬用中国省级面板数据实证研究了政府支持对不同类型研发活动的作用,发现政府支持科学研究在长期内对提高TFP存在促进作用,而政府直接支持技术开发对提高TFP不存在促进作用。同时,当政府支持力度超过阈值时,科学研究对TFP产生显著促进作用。尽管政府直接支持技术开发对提高TFP没有促进作用,但适度支持仍然是必要的。政府支持力度在合理范围内,可弱化技术开发对提高TFP的抑制作用,反之会强化这一抑制作用。文章建议政府应大力支持科学研究,而将技术开发放手让企业和市场去做[2]。从以上对相关文献的回顾可以看出,基础研究对经济增长的影响非常重要,但是基础研究投入是否越多越好,是否存在最优水平,最优基础研究投入比重应如何变化,都还没有得到充分研究,而这些正是本文尝试回答的问题。

二、关于中国经济增长与研发投入结构的特征事实

在上文中,我们分析了关于中国经济增长与研发投入结构的一些特征事实,但为了防止叙述上的混乱,只作了简要概括。在此,对这些事实进行详细描述,并提供数据支撑。

特征一:金融危机以来中国经济增速逐渐放缓,TFP增速出现下降。

在改革开放前三十年(1978—2007年)中,中国GDP年均增速约为10%,金融危机以来(2008—2019年),中国GDP年均增速为7.8%,2015—2019年平均增速降至6.6%。

与经济增长减速相伴随的另一个特征是中国TFP的增速也逐渐下降。大量文献测算了中国改革开放以来的TFP增速,为这一现象提供了稳健的经验支持。赵昌文等用Penn World Table version 8.0的数据测算出了中国不同阶段的TFP平均增速,得到中国1978—1994年TFP平均增速为4.2%,1995—2011年平均增速降为2.8%,2012—2013年平均增速为-0.5%[25]。朱沛华和陈林利用中国工业企业数据测算了中国的工业TFP,发现2011—2013年TFP出现显著下滑[26]。白重恩和张琼用增长核算法和数据包络法测算发现,中国2008—2013年TFP增速显著下滑[27]。赖平耀发现中国金融危机后的经济增速下滑几乎全部来自TFP增速的下降[28]。国务院发展研究中心2019年报告测算发现,2002—2007年中国TFP平均增速达到5.06%,但2008年以后下降至2%以下①。根据Penn World Table ver-sion10.0的数据,图1呈现了1999—2019年中美相对TFP的走势(即美国TFP=1)。可以看到,在金融危机之前,中国TFP水平快速赶超美国。但在2008年之后,这种趋同出现了停滞,甚至还在近几年出现差距拉大的现象。

特征二:中国的科技创新投入快速增长,科技创新成果在数量上已经跃居世界前列。

根据《中国科技统计年鉴》的数据,中国R&D投入从1995年的350亿元增加到2022年的超3万亿元,年均增长率达18%;R&D人员全时当量也从1995年的75万人/年上升到2022年的636万人/年,年均增长8%。图2(下页)为世界主要大国研发支出占GDP比重的走势,可以看出,中国1995年研发支出占GDP的比重仅为0.57%,大幅落后于发达国家,到2020年,中国研发支出占GDP比重快速上升到2.41%,已经超过英国,接近主要发达国家水平,远高于俄罗斯、土耳其和印度等发展中国家。从2000—2020年世界主要大国的PCT专利申请量走势来看,2000年中国PCT专利申请量较少,远低于发达国家水平,金融危机后快速上升,到2020年,中国的PCT专利申请量已经超过美国居世界第一。

特征三:基础研究投入占比一直较低,甚至出现占比不增反降的现象。

根据研究类型和产出的不同,R&D活动可以分为基础研究、应用研究和试验发展研究②。其中,基础研究和应用研究都是为了增加科学知识而进行的研究,而试验发展研究则不增加科学知识而创造新的应用。图3为中国历年R&D投入中各项研发支出以及从事各项研究的研究人员全时当量占比的变动情况。可以看出,中国纯基础研究支出占总支出的比重一直以来基本保持在5%至6%之间,而基础研究与应用研究支出之和占比则从1995年的31.6%下降至2022年的17.9%。同时,中国从事纯基础研究的人员全时当量占总R&D研究人员全时当量的比重基本保持在8%~9%的水平,而从事基础与应用研究的人员全时当量占比则从1992年的39%下降至2021年的20%。那么,中国的基础研究支出结构与世界主要大国有什么差异呢?就世界主要大国的R&D支出构成情况来看,中国的基础与应用研究支出占比远低于世界主要大国。具体来说,中国基础与应用研究投入占比不到美国、日本、韩国、英国、法国、意大利、俄罗斯平均水平的一半。中国基础研究投入比重①是否合理呢?在改革开放以来的增长中,这个比重应如何变化才是最优的呢?这是一个关乎中国经济高质量增长的极为关键的问题。

特征四:中国与世界科技前沿的技术距离大幅缩小,技术引进成本大幅增加。

改革开放初期,中国几乎各个领域的技术水平与世界先进水平都有相当明显的差距。经过四十年的快速发展,中国的科技水平快速赶超,与世界先进水平的距离不断缩小。虽然仍有一些领域差距较大,但大部分领域已经接近世界先进水平,在部分领域已经达到甚至领先世界先进水平。例如,中国已经成为电气机械设备、智能手机元器件等的主要生产者,而在光伏、新能源汽车、互联网、5G通信、高铁技术等领域已经达到世界领先水平。通过技术吸收引进或者模仿方式进行创新的成本越来越高,边际收益越来越小。同时,随着中国在全球产业链的影响力越来越大,在价值链中所获得的份额越来越大,美国在霸权主义思维支配下,对华发起贸易摩擦和科技打压,这大大提高了中国的科技引进成本。这是本文研究的重要现实背景,也是中国改革开放以来面临发展条件的一个非常重要的改变。

三、模型设定

本文构建了一个包含基础研究与应用研究的垂直创新增长模型。模型假设应用研究由企业承担,基础研究由政府承担,政府通过税收为基础研究融资。生产过程由最终品生产、中间品生产与研发活动构成。具体来说,最终品生产部门用技术、劳动和中间品生产最终产品,创新部门通过投入应用研究投资进行研发活动,其研发成功的概率受到政府基础研究投入的影响。中间品生产商用最新技术生产中间品并销售给最终品生产商。

即最优基础研究占比对技术距离的导数的性质取决于最优税率对技术距离的导数,由命题二可知,<0,因而<0,即最优基础研究占比也随着技术距离的缩小而上升。于是我们得到命题三:

命题三:最优基础研究占比χ与技术距离d呈单调递减关系,即当技术距离缩小时,最优基础研究占比随之提高。

这一命题背后的经济学直觉也很清楚。当技术距离缩小时,向世界科技前沿学习变得更加困难,企业研发变得越来越困难,其研发投入的边际报酬下降。由于国内基础研究投入可提高企业研发成功概率,因而在税率扭曲效应与基础研究外部性权衡后,最优基础研究占比上升。命题三表明,一方面,基础研究占比并非越高越好,而是存在一个最优水平,这一最优水平取决于多个因素,如基础研究和应用研究在研发过程中的相对重要性参数?和ε;另一方面,最优基础研究占比也不是一成不变的,当中国经济与世界科技前沿距离较大时,基础研究占比可相对小一些,加大应用研究,充分利用后发优势,快速吸收全人类的先进科技文明成果,但随着技术水平的提高,在中国与世界科技前沿的距离不断缩小的背景下,应该尽快调整基础研究投入比重,增加基础研究投入。

五、数值模拟

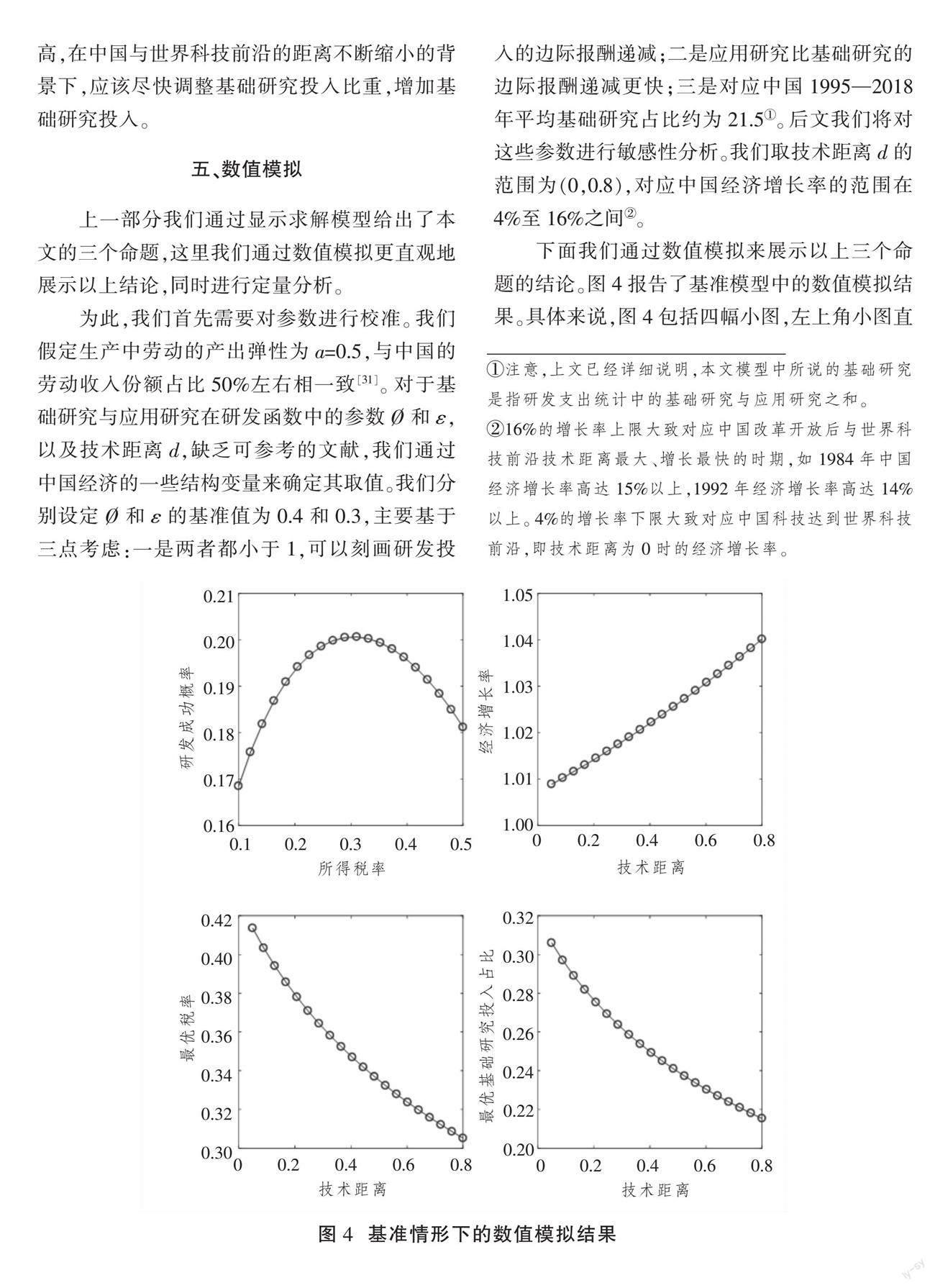

上一部分我們通过显示求解模型给出了本文的三个命题,这里我们通过数值模拟更直观地展示以上结论,同时进行定量分析。

为此,我们首先需要对参数进行校准。我们假定生产中劳动的产出弹性为a=0.5,与中国的劳动收入份额占比50%左右相一致[31]。对于基础研究与应用研究在研发函数中的参数?和ε,以及技术距离d,缺乏可参考的文献,我们通过中国经济的一些结构变量来确定其取值。我们分别设定?和ε的基准值为0.4和0.3,主要基于三点考虑:一是两者都小于1,可以刻画研发投入的边际报酬递减;二是应用研究比基础研究的边际报酬递减更快;三是对应中国1995—2018年平均基础研究占比约为21.5①。后文我们将对这些参数进行敏感性分析。我们取技术距离d的范围为(0,0.8),对应中国经济增长率的范围在4%至16%之间②。

下面我们通过数值模拟来展示以上三个命题的结论。图4报告了基准模型中的数值模拟结果。具体来说,图4包括四幅小图,左上角小图直观地展示了μπ的性质,从图中可以非常清楚地看出,随着π的增大,研发成功概率先增大后减小,存在最优的使得研发成功概率最高,这直观地验证了命题一的结论。

右上角小图表明,经济增长率与技术距离呈现单调递增关系,即随着技术距离的缩小,研发成功概率与经济增长率均显著减少,这与命题二的结论一致。这一结论似乎非常简单,却是中国金融危机以来经济增长率与TFP增速同时下降的主要原因之一,也是中国近十几年来面临发展条件的一个非常重要的变化。在关于中国经济增速放缓的讨论中,人们提及较多的原因是随着人均资本的上升,资本边际报酬递减,投资扩张型增长难以为继,这是普遍的经济规律,几乎所有国家在工业化过程中都经历了这一过程。但是资本边际报酬递减难以解释经济增长率放缓的同时TFP增长率也同时放缓,而技术距离为这一现象提供了解释。

左下角小图展示了技术距离与最优税率的关系,显然,两者呈现单调递减关系,即随着技术距离的缩小,最优税率相应提高,这也与命题二的结论一致。与此对应,右下角小图表明,随着技术距离的缩小,最优基础研究投入占比应该逐步提高,基准模拟结果显示,最优基础研究投入占比应从不足22%上升到31%。这直观地展示了命题三的结论。

接下来一个很自然的问题是,如果将中国的基础研究投入占比提高到发达国家水平,中国经济增长率是否能有显著提高,提高幅度有多大呢?我们下面对此进行分析①。中国2020年基础与应用研究支出占比为17.3%,美国、日本、韩国基础与应用研究平均占比约为35%,而英国、法国和意大利占比均超过60%,比较缺乏参考性。因此,一个比较合理的反事实模拟实验为,假如将中国的基础研究占比从当前大约17%的水平提高到35%,再来分析中国的经济增长率的提高幅度。我们将技术距离校准到使基准经济增长率为6%,相应的季度经济增长率为1.5%,对应当前中国经济增长率。然后,在该技术距离下,我们考虑两种情况:一是假定中国基础研究占比保持在35%的水平,即χ=0.35,计算出中国的均衡经济增长率,即税率最优调整下的经济增长率;二是考虑中国基础研究支出占比从17%调整到35%的过程中的经济增长率变动,这里将两者进行比较,以分析这一政策调整过程对经济增长的影响。图5(下页)报告了这一数值模拟的结果。

图5中左图为经济增长率,右图为基础研究支出占比,圆圈线代表中国基础投入占比保持在35%的发达国家水平下的情形,星线代表中国基础研究支出占比动态调整情形。从图5中可以看出,随着基础研究支出占比从17%调整到35%,中国平衡增长路径上的季度经济增长率从1.5%提升到1.83%,对应年增长率从6%提升到7.32%,年均经济增长率提升了1.32个百分点,这是一个非常大的增长率提升。由此可见,即使考虑到税收的扭曲效应,在中国当前基础研究比重过低的情况下,加大基础研究投入也会对经济增长产生巨大的促进作用。

六、稳健性检验

这里就上文结论对关键参数和模型设置进行稳健性检验。具体来说,我们进行了如下三个方面的稳健性检验:(1)对关键参数进行敏感性分析,包括生产中劳动的产出弹性a,基础研究与应用研究在研发函数中的参数?和ε。尤其是,参数?和ε的取值缺乏充分的实证依据,因而结论对其是否稳健显得非常重要。基准情形下,生产中劳动的产出弹性取值为0.5,本节中考虑a取0.4和0.6,根据Federal Reserve Bank of Atlanta中国宏观时间序列数据①,1992年以来,中国劳动收入份额的取值范围在0.45至0.55之间。因此,a取0.4~0.6涵盖了这一范围。对于参数?,基准取值为0.4,这里我们考虑0.3和0.5。对于参数ε,基准取值为0.3,这里我们考虑0.2和0.4②。(2)基准模型中假设政府对创新企业征收所得税为基础研究融资,现实中税收主要并非对创新企业征收,政府甚至对创新企业进行大量补贴。读者可能会质疑,我们的结论是否依赖于这一设置,因此我们对此进行稳健性检验。大量宏观模型用向最终品企业征收收入税的方式来概括性地刻画税收,一个合理的解释是各种税收在总体上本质上都与总收入密切相关[32-34]。因此,本节我们分析对最终品企业征收收入税是否影响本文结论。(3)基准模型中没有资本,即没有考虑家庭户的消费储蓄选择,因而没有刻画资本积累对经济增长的影响。显然,资本积累也是影响经济增长的重要因素。因而我们将模型拓展到包含资本的情形,分析本文结论是否依然成立。基准模型中我们假设中间品生产中使用最终品作为投入要素,这里我们假设中间品厂商需要租借资本生产中间品,即将一单位资本转化为一单位中间品,从而引入资本[9,19]。基于以上三个方面的稳健性分析表明,基准模型的结论对于上述拓展都是稳健的。限于篇幅,模型的拓展与稳健性检验此处不再赘述。

七、研究结论与政策含义

研发投入结构对创新和经济增长的影响是一个非常重要的问题。如果仅考虑基础研究的作用,其对创新的促进作用当然是不言而喻的。但在現实经济中,基础研究显然并非越多越好,因为资源是有限的,在其他条件不变的情况下,基础研究过多,就意味着税收的提高以及应用研究的减少。而且,当中国与世界科技前沿差距较大时,大量投入应用研究以充分利用世界先进技术是一种重要的后发优势。随着中国与世界科技前沿距离的缩小,技术模仿难度越来越大,研发风险越来越大,最优基础研究投入比重随之上升。这表明,基础研究投入并非越多越好,也不是一成不变的,而应该随着技术距离的变化作出相应调整。

本文研究具有非常重要的现实背景和十分明确的政策含义。在改革开放初期,中国技术显著落后于世界先进水平,中国侧重于试验发展研发是正确的,有利于充分发挥后发优势,促进经济快速增长。经过改革开放以来的飞速发展,中国面临的发展条件也在发生重要变化,其中一个非常重要的变化就是中国科技已经接近世界先进水平,导致中国的创新难度和风险越来越大,近年来美国发起的对华贸易摩擦与科技打压进一步加剧了这一点。

本文的政策含义非常清楚。第一,应迅速调整研发投入结构,加大基础与应用研究投入。本文结论启发我们,研发投入总量非常重要,研发投入结构也非常重要。在技术距离不断缩小的背景下,如果不注重研发投入结构的优化调整,研发投入带来的边际回报可能会大打折扣。实际上,2021年中央政府工作报告已经指出基础研究是科技创新的源头,要大幅提高基础研究投入,但目前投入力度还远远不够。第二,深化科技体制改革,探索激励原创性创新的体制机制。中国当前科研体制与环境对原创性的基础与应用研究激励不足,存在基础研究应用化、应用研究工程化倾向。无论是物质层面还是社会认同层面,对纯基础研究与重大应用研究的激励都明显不足。事实上,中国的新型举国体制对大力推动具有显著公共品特性的基础研究更有优势,因而推动基础研究是政府应该有所作为而且可以大有可为之处,这对于中国的进一步崛起具有决定性的重要意义。

本文假设基础研究与应用研究在创新过程中作用的差异主要体现在两个方面:一是基础研究具有公共品特性,因而私人部门缺乏提供基础研究的激励,政府提供基础研究投入更有优势;二是相对于应用研究,基础研究(即原创性的创新)与技术距离关系更为密切,当技术距离缩小时,原创性创新成果更难从国外获得,而应用研究则受影响较小。事实上,基础研究与应用研究还有很多其他的差异。例如,基础研究发挥作用较慢,但作用更大,即基础研究成果的获得需要较长时间的积累,但一旦成功则会对生产率产生巨大影响,而应用研究则能较快产生成果,但对生产率影响作用相对较小。因此,基础研究投入不仅要在税收抑制效应与对创新外部性之间进行权衡,还要在长期效果与短期效果之间进行权衡。过多的基础研究可能导致短期产出消费不足,过少的基础研究则可能降低未来的消费与产出,引入这一权衡也会影响最优研发投入结构,我们将其作为进一步研究的方向。 [Reform]

参考文献

[1]唐未兵,傅元海,王展祥.技术创新、技术引进与经济增长方式转变[J].经济研究,2014(7):31-43.

[2]叶祥松,刘敬.异质性研发、政府支持与中国科技创新困境[J].经济研究,2018(9):116-132.

[3]高帆.我国经济转型中的创新之谜[J].探索与争鸣,2017(4):109-115.

[4]戴小勇.中国高创新投入与低生产率之谜:资源错配视角的解释[J].世界经济,2021(3):86-109.

[5]黎文靖,郑曼妮.实质性创新还是策略性创新?——宏观产业政策对微观企业创新的影响[J].经济研究,2016(4):60-73.

[6]柳卸林,高雨辰,丁雪辰.寻找创新驱动发展的新理论思维——基于新熊彼特增长理论的思考[J].管理世界,2017(12):8-19.

[7]ROMER P M. Endogenous technical change[J]. Journal of Political Economy, 1990, 98(5): 71-102.

[8]AGHION P, HOWITT P. A model of growth through creative destruction[J]. Econometrica, 1992, 60(2): 323-351.

[9]JONES C I. R&D based models of economic growth[J]. The Journal of Political Economy, 1995, 103(4): 759-784.

[10]GROSSMAN G M, HELPMAN E. Quality ladders in the theory of growth[J]. The Review of Economic Studies, 1991, 58(1): 43-61.

[11]SORENSEN A. R&D, learning, and phases of economic growth[J]. Journal of Economic Growth, 1999, 4(4): 429-445.

[12]DAVIDSON C, SEGERSTROM P. R&D subsidies and economic growth[J]. The Rand Journal of Economics, 1998, 29(3): 548-577.

[13]CHU A C, COZZI G, GALLI S. Does intellectual monopoly stimulate or stifle innovation?[J]. European Economic Review, 2012, 56(4): 727-746.

[14]NIWA S. Patent claims and economic growth[J]. Economic Modelling, 2016, 54: 377-381.

[15]LICHTENBERG F R. R&D investment and international productivity differences[J]. National Bureau of Economic Research, Inc,1992.

[16]GUELLEC D, POTTERIE B V. From R&D to productivity growth: Do the institutional settings and the source of funds of R&D matter?[J]. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 2004, 66(3): 353-378.

[17]GUMUS E, CELIKAY F. R&D expenditure and economic growth: New empirical evidence[J]. Margin: The Journal of Applied Economic Research, 2015, 9(3): 205-217.

[18]楊立岩,潘慧峰.人力资本、基础研究与经济增长[J].经济研究,2003(4):72-78.

[19]严成樑,龚六堂.R&D规模、R&D结构与经济增长[J].南开经济研究,2013(2):3-19.

[20]张小筠,刘戒骄,谢攀.政府基础研究是否有助于经济增长——基于内生增长理论模型的一个扩展[J].经济问题探索,2019(1):1-10.

[21]孫早,许薛璐.前沿技术差距与科学研究的创新效应——基础研究与应用研究谁扮演了更重要的角色[J].中国工业经济,2017(3):5-23.

[22]宋吟秋.我国R&D经费支出结构的合理性研究[J].统计研究,2009(10):53-55.

[23]唐清泉,肖海莲.融资约束与企业创新投资—现金流敏感性——基于企业R&D异质性视角[J].南方经济,2012(11):40-54.

[24]王文,孙早.基础研究还是应用研究:谁更能促进TFP增长——基于所有制和要素市场扭曲的调节效应分析[J].当代经济科学,2016(6):23-33.

[25]赵昌文,许召元,朱鸿鸣.工业化后期的中国经济增长新动力[J].中国工业经济,2015(6):44-54.

[26]朱沛华,陈林.工业增加值与全要素生产率估计——基于中国制造业的拟蒙特卡洛实验[J].中国工业经济,2020(7):24-42.

[27]白重恩,张琼.中国生产率估计及其波动分解[J].世界经济,2015(12):3-28.

[28]赖平耀.中国经济增长的生产率困境:扩大投资下的增长下滑[J].世界经济,2016(1):75-94.

[29]ACEMOGLU D, AGHION P, ZILIBOTTI F.Distance to frontier, selection, and economic growth[J]. Journal of the European Economic Association, 2006, 4(1): 37-74.

[30]易信,刘凤良.金融发展、技术创新与产业结构转型——多部门内生增长理论分析框架[J].管理世界,2015(10):24-39.

[31]SONG Z, STORESLETTEN K, ZILIBOTTI F.Growing like China[J]. American Economic Review, 2011, 101(1): 196-233.

[32]王国静,田国强.政府支出乘数[J].经济研究,2014(9):4-19.

[33]张开,龚六堂.开放经济下的财政支出乘数研究——基于包含投入产出结构DSGE模型的分析[J].管理世界,2018(6):24-40.

[34]赵扶扬,王忏,龚六堂.土地财政与中国经济波动[J].经济研究,2017(12):46-61.

Technological Distance, the R&D Structure and China's Economic Growth

GONG Liu-tang WU Li-yuan

Abstract: Since 2008, China's R&D investment has increased rapidly, and the number of patent applications has also risen to the first place in the world, but the growth rate of TFP dropped, falling into the so-called "dilemma of scientific and technological innovation". At the same time, the distance between China and the scientific and technological frontiers of the world is decreasing, and the suppression and containment of the United States has greatly increased the cost of international technology diffusion. The success of scientific and technological innovation requires the cooperation of different types of R&D activities, such as basic research, applied research, experimental development research. Therefore, in addition to the total R&D investment, the R&D expenditure structure is also very important. This paper shows that the proportion of basic research is not the more the better, but is affected by the technological distance. When the technological distance is large, we should make full use of the advantage of backwardness and focus on the experimental development of technology introduction and absorption, while when the technological distance is reduced, the proportion of basic and applied research should be gradually increased. Numerical simulation shows that if the proportion of basic and applied research in China is raised from the current level to the average level of the United States, Japan and South Korea, the average annual growth rate on China's balanced growth path can be increased by 1.3 percentage points, which is a huge improvement. In the new stage of development, China's technological distance has been greatly reduced, so we should adjust the R&D expenditure structure as soon as possible, greatly increase the proportion of basic and applied research investment, and explore mechanisms to encourage basic research and original innovation to promote high-quality development.

Key words: basic research; applied research; technological distance; endogenous growth