易地搬迁政策何以影响农村妇女脱贫与发展

高博发 李聪 李树茁 王昕红

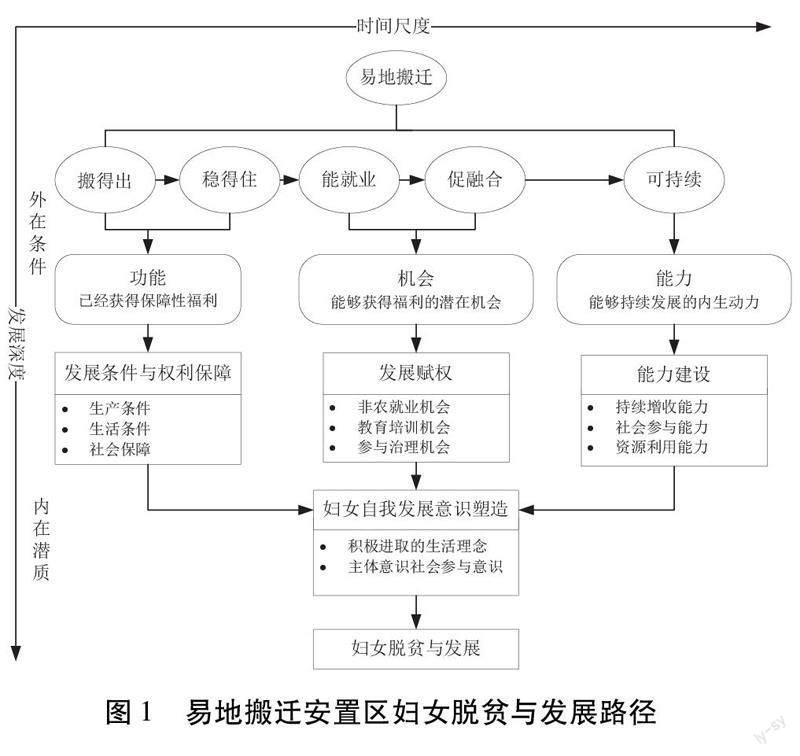

摘要:在脱贫攻坚目标顺利完成的背景下,亟待超越减贫的视角,从全面发展的层面科学地分析和评价易地搬迁政策对妇女群体的影响。以往与易地搬迁相关的研究更多采用定量方法分析政策减贫效应和作用机制,较少从定性分析出发。基于此,基于对陕西、贵州等省份易地搬迁安置社区的实地调研与访谈,从以往研究较少涉及的可行能力理论的视角出发,探讨易地搬迁政策影响农村妇女脱贫与发现的路径与机理,以期厘清政策对妇女群体的作用逻辑。研究发现,易地搬迁后妇女能够实现脱贫与发展主要是家庭生计压力下妇女主动参与和后续帮扶措施所形成的“拉力”,与男性外出务工后妇女被动成为家庭与社区建设主体所形成的“推力”相互作用的结果;易地搬迁政策对妇女脱贫与发展的作用路径包括外在条件与内在潜质兩条路径,其中外在条件包括功能保障和发展赋权两个维度,内在潜质包括能力建设和意识塑造两个维度;在易地搬迁政策作用下会对妇女个体和家庭产生双重影响。此结论可对公共政策与妇女发展研究进行补充。

关键词:易地扶贫搬迁;妇女脱贫;妇女发展;可行能力

文章编号:2095-5960(2023)06-0090-10;中图分类号:F323.8;文献标识码:A

一、引言

妇女贫困是经济社会转型期制约女性发展的重要原因之一,是环境因素、社会结构因素与个体因素相互叠加作用的产物。[1]尽管妇女在脱贫攻坚行动中被列为重点群体,但在政策的具体实施过程中仍主要以家庭为单位,忽视了家庭内部的性别差异,从而使精准扶贫对于妇女的作用效果没有得到很好的显现。[2]现阶段对妇女贫困问题的关注主要是从“两不愁三保障”的政策目标出发,没有将“妇女脱贫”与“妇女发展”更加深入地联系在一起。相比较而言,妇女作为乡村振兴战略的主要参与力量之一,贫困地区的妇女在家庭中承担了远超传统性别规范所要求的多重角色[3],但女性生存与发展的质量却没有得到相应提高[4]。

对于生活在生态环境脆弱、地质灾害高发等深度贫困地区的家庭而言,易地搬迁是实现脱贫与发展的重要手段。与其他扶贫方式相比,易地搬迁除了是一项脱贫工程外,还涉及区域发展、基层自治、社区文化建设等事关人的全面发展的一系列问题。因此,对于贫困地区的妇女来说,这种跨越式的改变不仅会影响其生计方式、解决收入贫困,搬迁后的帮扶措施还会对妇女发展资源和机会进行重新整合,并在此基础上对安置区妇女的性别角色、性别秩序等产生更深层次的影响。

已有研究表明,易地搬迁政策能够显著降低女户家庭的贫困脆弱性,对女户家庭有更为积极的减贫效果。[5]但相比较而言,对于这种全方位、跨越式脱贫模式中的妇女群体仍然缺乏关注。整体而言,与易地搬迁相关的研究更多采用定量方法分析政策减贫效应和作用机制,较少从定性分析出发,对政策作用的路径和逻辑进行系统分析。在脱贫攻坚目标顺利完成的背景下,亟待超越减贫的视角,从全面发展的层面科学地分析和评价易地搬迁政策对妇女群体的影响。

本文的边际贡献在于,运用可行能力理论,基于实地调研中的案例分析了易地搬迁安置区妇女脱贫与发展的路径。与其他研究相比,一方面,以往运用可行能力理论的相关研究多关注贫困人口整体,较少关注其中的女性群体,本文利用可行能力框架分析妇女贫困问题,并将其嵌入具体的反贫困政策情境之中,实现理论与实践结合,对丰富女性贫困和可行理论的应用有所贡献。另一方面,本文在围绕妇女脱贫与发展目标的基础上,关注政策作用下妇女选择能力提高、发展机会增加后的政策影响,试图厘清易地搬迁政策对妇女脱贫与发展的影响路径,以期对公共政策与妇女发展研究进行补充。

二、理论基础与文献回顾

自1995年联合国第四次世界妇女大会将“妇女与贫困”作为消除歧视和推动性别平等的重点以来,妇女贫困成为妇女发展研究的重要方向。学者们对妇女贫困的认识有一个不断深入的过程,其中既有传统的收入、资产等视角,也有文化、教育、权利等人文视角。[6-8]此外还有学者认为妇女存在群体性的脆弱是造成贫困与性别紧密关联的深层次原因[9],整体而言,女性在健康、教育、收入、消费等多个维度都面临比男性更严重的贫困问题[10]。关于妇女反贫困的研究,现有的文献主要关注政府组织和非政府组织等不同主体对于妇女反贫困实践的影响。对于妇女自身而言,贫困妇女自身所具有的特质往往使她们比男性更本能地参与到反贫困之中。[11]对于政府参与妇女反贫困的研究,国内的学者主要从精准扶贫的大背景出发,对政府各类针对妇女的反贫困政策进行分析,涉及妇女就业、教育、健康等众多方面。[4]也有一些学者指出在反贫困实践中政府更多的将妇女视为弱势群体,忽视对妇女自身能动性的发掘,简单的救助措施并不一定能够带来更为公平的福利资源分配,反而可能带来不利影响。[12]通过对妇女贫困相关研究的回顾可以发现,妇女反贫困是一个复杂过程,其中涉及妇女、政府、非政府组织等众多主体之间的相互作用,现有研究大多是将妇女当作政策的接受者,而缺乏对政策作用机制、路径和过程的研究,而这种研究对于政策的分析、评价和推广具有一定意义。

阿马蒂亚森提出的“可行能力”理论为研究妇女贫困提供了全新的视角,他认为“贫困最终不是收入低下,而是获得基本物质福利的机会和能力的缺失”,可行能力则是“一种自由,是实现各种可能的功能性活动组合的实质自由”。[13]根据可行能力理论来看妇女贫困问题,首先,可行能力的概念将贫困、自由与发展三者联系在一起,贫困的根源在于可行能力的不足,而可行能力的满足正是发展的目的,因此妇女反贫困政策绝不能紧盯收入或消费标准,真正脱贫目标的实现是要破解妇女贫困发生的深层次原因,在为妇女提供资源与机会的基础上提高其选择能力。其次,贫困和个人的选择以及社会为个人提供的机会缺乏是联系在一起的。这里的个人选择既包括实际的选择也包括可能的选择,而机会则是指促进人自由而全面发展的机会。如果一个社会能够为人的发展提供足够多且平等的选择机会,那么能力贫困的现象也会相应减少。因此在妇女反贫困实践中既要发挥政府的作用为妇女提供资源与机会,重视对其选择能力的培养,又要从实现妇女发展的角度出发,充分调动妇女积极性和主动性,提高其内生动力。

近年来,国内学者有的围绕收入贫困、多维贫困、脆弱性贫困等视角对易地搬迁政策的减贫效应进行了分析评价。[14-16]还有学者针对搬迁政策执行偏差,搬迁保障、社区后续治理等进行了定性的分析研究。[17-19]针对移民中的女性群体,施国庆等发现因非自愿性迁移活动,水库移民妇女遭遇权益隐性失衡的困境。[20]李聪等学者的研究则发现易地搬迁政策在女户家庭中表现出更为积极的减贫效果,参与搬迁在一定程度上降低了其陷入短期贫困脆弱性的概率。[5]通过对与易地搬迁相关研究的回顾我们可以发现,不同性别在家庭中的资源分配、决策权力等方面存在差异,而当前对反贫困政策的研究偏重于搬迁家庭整体,缺乏从政策实践的情境出发认识其对家庭内部不同性别个体之间影响的差异。另外,易地搬迁政策对女性群体脱贫与发展的作用已经得到初步验证,但其作用的路径与机制还需要结合实践进行进一步分析研究。

已有的研究为本文提供了基础,也留下了一定的研究空间。本文结合易地扶贫搬迁的政策实践,利用可行能力理论,研究易地搬迁政策对于妇女脱贫与发展的作用机制与路径,可为政策的进一步推广和完善提供理论支持。

三、调研基本情况

本文的调研过程分为两个阶段。第一阶段采用相同主题多田野点连续式调查的方法,以搬迁对象脱贫模式总结为目的,于2018年6月分别前往陕西省平利县(药妇沟社区、白果社区、徐家坝村)和汉滨区(七堰社区)共4个易地搬迁安置社区,以及2018年9月前往贵州省大方县(恒大幸福村、奢香古镇),贞丰县(珉城社区、土布小镇),惠水县(新民社区、利民社区)共6个易地搬迁安置社区开展调研。陕西和贵州两省的大部分地区都位于国家集中连片特困地区,都是我国易地搬迁重点省份,且在安置方式和后续扶持做法上各具特色。在选择所调研的安置社区时,综合考虑其搬迁规模、配套产业的差异,选择省内较有特色的社区进行参与式观察,共计走访产业园区3处,社区工厂6家,與搬迁农户、企业代表和社区工作人员座谈48人次。

针对第一阶段调研过程中发现的易地搬迁政策对妇女群体脱贫与发展产生有益影响的现象,研究团队于2019年11月在陕西省安康市白河县(天逸社区、裴家河社区),以及渭南市临渭区(向阳社区)和华州区(新民小镇),共4个易地扶贫搬迁安置社区开展针对搬迁妇女群体第二阶段专项问卷调查和深度访谈。调查所在安康市地处陕西南部,秦巴山区腹地,是国家集中连片特困地区之一,而渭南市的南北部山塬地区则分别连接秦岭北麓和黄土高原南面,经济社会发展程度与中部地区差距较大。“十三五”期间,安康市和渭南市的搬迁规模分别达到33.52万人和5.45万人。

研究团队在抽样时所选择的安置社区综合考虑了其建成时间、搬迁人数、安置方式、帮扶措施等多个方面。问卷收集过程遵循随机抽样的原则,具体的调查对象为搬迁家庭中20~60岁的女性成员。调查内容包括搬迁妇女的基本信息、社会性别意识、家庭权利与责任、妇女权益等。此次调查共发放问卷200份,剔除无效问卷后共获得有效问卷178份。在此基础上,研究团队结合妇女个人特征和意愿,选取15位较有代表性的搬迁妇女进行半结构化的深度访谈,主要了解其所享受的扶持措施、个人就业、妇女权益保障和家庭地位等情况。调研社区的基本情况如下:白河县两个搬迁社区依托“十二五”陕南移民搬迁社区扩建,并于2017年实现扶贫搬迁户入住,社区治理和产业帮扶措施相对完善。渭南市两个安置社区规划建设于2018年,部分搬迁户在调查时入住时间不足一年,相关配套产业处于起步阶段,帮扶作用发挥有限。

表1给出了易地搬迁妇女样本特征描述性统计结果,被调查的搬迁妇女平均年龄为40.89岁,初中及以下学历水平的比例高达90.96%,不仅家庭负担较重,而且人力资本十分薄弱。对于就业情况而言目前渭南市妇女样本中参加非农工作的比例约为31.13%,安康地区则约为58.33%,均比搬迁前有了一定提高。但需要指出的是,由于问卷调查的时间集中在白天工作时间,因此一些就近上班的搬迁妇女未被调查到,根据社区工作人员介绍,实际上妇女就近就业的比例更高一些。

四、易地扶贫搬迁现实情况

大量实践表明,易地搬迁是解决生态环境脆弱地区贫困问题最为有效的方式之一,通过搬迁能够彻底打破环境和资源对于贫困人口和贫困地区发展的限制。因此,易地扶贫搬迁不仅是一项社区再造和重建工程,更是一项涉及人口分布、资源环境、经济社会重新调整的系统工程。易地扶贫搬迁工程的实施具有典型的阶段性和内在逻辑一致性特征。基于易地扶贫搬迁的目标要求和实践经验,本文将易地扶贫搬迁分为“搬得出”“稳得住”“能就业”“促融合”“可持续”等五个阶段。

“搬得出”是整个易地搬迁系统工程的起点。在这一阶段,政府首先根据要求识别出真正的贫困人口。然后再根据安置点周围的资源禀赋等综合条件建设安置社区,确保各类基础设施和公共服务配套到位,保障搬迁对象有序搬迁。值得注意的是,选择符合实际的安置方式是实现“搬得出”的基础。安置方式的选择既要考虑资源、环境、地形条件等自然方面的因素,也要考虑经济发展水平等社会层面的因素,安置方式在一定程度上决定了后续脱贫的方式,融合的进程和可持续发展的模式。

“稳得住”是整个易地搬迁系统工程的前提。搬迁对象从原住地迁出后,生活上和生计上都处于一个调整和适应的状态,在思想上可能会出现摇摆和徘徊。如果没有度过这段特殊时期,一些搬迁对象就有可能发生返迁。因此在这一阶段政府需要完善搬迁对象教育、医疗等基本公共服务,做好社保政策的有序衔接,保障搬迁对象原有宅基地、承包地的使用权利,减少搬迁对象的后顾之忧。

“能就业”是整个易地搬迁系统工程的关键。搬迁对象从原住地迁出后,如何为他们另谋生路不仅直接影响搬迁对象脱贫增收,更会关系到安置区的稳定发展。在这一阶段,政府根据安置方式的不同以及安置社区的区位条件,依靠市场力量为安置点配备各类产业,确保搬迁对象实现稳定就业,摆脱收入贫困。在发展产业的同时,还需要通过技能培训和教育,提高搬迁对象的人力资本,帮助其转变思想观念,提高内生动力。

“促融合”是整个易地搬迁系统工程的保障。一般而言,一个集中安置社区往往汇集不同村庄的搬迁户,因此安置社区规模越大、越靠近城镇,搬迁户面临的适应与融入压力越大。从短期看,安置社区远离贫困农户熟悉的小农经济体系,与农村生产生活方式有极大不同,因此经济融合和行为适应是这一阶段的重点;从长期来看,安置社区需要培养不同于乡村的社区文化,并最终需要农户淡化“搬迁户”的身份,逐渐形成新的身份认同,因此文化与心理融合是长远阶段的要求。在这一阶段,政府首先通过建立完善的社区治理与服务体系,帮助搬迁对象度过经济融合和行为适应阶段。在此基础上,还需要在安置社区内推动文化建设,帮助搬迁对象重新建立社会网络,尽快实现长远融合目标。

“可持续”是整个易地搬迁系统工程的目的。通过前期的工作,搬迁对象的生计得到有效转变,逐渐适应和融入社区生活之中。但要实现可持续发展,还需要进一步推动搬迁群众转变思想观念,培养其持续增收、积累财富、适应环境、创新学习、利用资源、寻找机会等各方面的综合能力,帮助其形成新的微观家庭生计发展系统,从而降低脆弱性水平,增强生计弹性。

对于妇女群体而言,搬迁前的妇女群体有以下特征:第一,迁出地闭塞的地理环境加剧了妇女群体自身的脆弱性,致使她们不仅生活水平低下,而且长期受到贫困地区强大的传统文化影响造成思想观念落后。第二,迁出地单一的生计方式和家庭分工模式不仅使妇女群体的家庭劳动难以反映其劳动价值,而且一直处于被市场经济活动所排斥的地位。易地扶贫搬迁政策之所以能够让女性走出家庭,摆脱原有的家庭性别分工模式,实现脱贫与发展,本文认为存在“推力”与“拉力”两方面的基础和前提:一方面搬迁带来的生计冲击和生活成本提高使妇女主动追求参与经济活动,这种主动性与搬迁后的后续扶持政策目标相契合,拉动妇女走出家庭,改变家庭分工模式;另一方面由于男性外出务工依然是许多搬迁家庭转变生计活动的首要选择[21],在这种情况下,妇女群体被动成为社区建设和家庭发展的主要力量,而这种被动参与的结果与妇女之间的示范效应相结合可推动更多妇女发挥主体作用,实现脱贫与发展。

五、易地搬迁对妇女脱贫与发展的影响路径

如前文所述,易地搬迁是一项经济社会重新调整与完善的系统工程,其政策实践的各个阶段具有循序渐进的特征。同时,易地搬迁也是一项贫困人口可行能力提升的系统工程,对于妇女群体而言,政策实践在不同阶段对其可行能力的影响也各有侧重。本文在深入陕西、贵州等地易地扶贫搬迁安置社区调研的基础上,结合可行能力理论,提出易地搬迁政策对妇女群体脱贫与发展作用的路径(图1)。

(一)功能维度:发展条件与权利保障

社会排斥的概念近些年来被广泛应用于弱势群体生存和发展研究之中。一些学者认为来自市场、制度和社会三个层面的社会排斥将女性群体隔离于某种社会关系之外,限制了其获得资源和公共服务的机会[9],使其不能充分参与到社会生活之中,更无法获得阿马蒂亚森所提出的功能性活动。在搬迁前,地理环境的限制与农村社会中以男性为主导的传统性别权力关系等原因相互交织,加剧了女性面临的脆弱性现实,使女性在资源、利益、再分配等物质层面均处于劣势地位。以往的妇女反贫困政策主要从某项公共服务的角度出发,具有一定片面性,难以带来妇女生活水平的根本提高。

搬迁安置阶段的重点就是从根本上改善安置區妇女所处的外部资源条件,保障其基本权利。具体而言,搬迁安置首先极大提升了妇女群体的居住条件和生活条件。与安置社区相比,妇女群体所生活的原迁出地的生活条件较差,而安置社区则极大提高了妇女发展的外部条件。例如,熊某(AKE07),40岁,“搬迁前居住的条件太差了,就在大山里面,之前只能‘靠天吃饭’,种一点地,一年挣不来钱”“现在搬下来干啥都方便了,孩子上学方便,还有出门就能上班,可以挣到很多钱,自己可以养活自己”。孙某(HZA01),37岁,“山里的房就是木架房,基本都是土墙、土路”“吃菜就自己在地里种一些,烧柴就在坡上砍,水就是喝沟里的水”“离县城太远,有四十里路,买啥都不方便”“搬下来就在县城跟前,干啥都方便”“还有就是能住得能干净卫生一些,而且不用上下山来回跑了”。其次,搬迁带来的公共服务也极大保障了妇女的基本权利。与迁出地相比,安置社区高水平的公共服务正是搬迁所带来的正外部性之一,对于妇女而言这种权利的保障是打破妇女贫困的基础。在调研中我们发现贵州省探索建立新市民居住证制度,实行户籍和居住证并行。对搬迁入住办理了居住证的对象赋予完全的市民权利,确保其同等享有安置区教育、卫生、文化等公共服务,而由于保留了原有户籍,故在迁出地的各项资源和服务一样有保障。

(二)机会维度:发展赋权

性别关系中的资源论和文化制度论认为,在男性与女性之间所占有资源的差异与父权制的社会文化背景双重影响下,妇女在性别关系中多处于依附性的地位。[22]在生理性别与社会性别特征影响下,市场分工与性别分工机制相互渗透,使妇女在市场竞争的压力中面临诸多壁垒,最终形成了我国农村地区“男工女耕”的分工模式,也使得女性较少参与到农村基层社会治理之中。这种分工模式和治理环境一方面反映了妇女的人力资本薄弱,在家庭和社会资源的分配中处于不利地位;另一方面也说明经济发展并不会自动惠及每一个人。为了给予妇女发展赋权,一方面,政府要通过实施鼓励妇女就业的计划,提高贫困地区妇女的就业机会和选择。[23]另一方面,政府还要通过教育和培训,提高贫困妇女的人力资本水平。除此之外,提高妇女参与治理的机会也是帮助其实现发展的关键。

1.非农就业与教育培训机会。搬迁前“靠天吃饭”、自给自足式的农林养殖活动是农户尤其是家庭女性成员在迁出地的主要生计方式。这种家庭分工从本质上讲依然是女性角色边缘化的体现。[24]从某种意义上来说,妇女依然被排除在非农经济活动的选择机会之外,并不利于妇女个人和家庭摆脱贫困。[25]易地搬迁中“能就业”阶段的目的就在于通过经济赋权为妇女提供经济参与的机会。具体而言,搬迁后的产业配套与就业扶持能够促进妇女在安置地获得就业机会,实现非农生计转型。一方面由于农村妇女就业具有兼职化和非正规化的需求[26],而安置社区所配套的产业以劳动密集型企业或现代农业为主,有利于妇女充分发挥自身优势,实现闲暇劳动市场化,并符合其渴望通过收入增加来改变家庭地位和家庭生计的需求[27]。另一方面,由于迁出地的环境限制,搬迁妇女往往思想较为保守,人力资本薄弱。政府、妇女组织和企业联合起来为妇女提供教育和培训机会不仅可以帮助其获得谋生的技能与本领,更提升了自身综合素质。

在调研中笔者发现,社区工厂(扶贫车间)是帮助易地扶贫搬迁安置区妇女获得就业机会最有效的方式之一。这种工厂(车间)是地方政府通过政策优惠吸引企业入驻,依托安置社区的闲置空间和资源开办的工厂或生产车间。重在以发展劳动密集型产业的方式,达到吸纳搬迁对象尤其是留守妇女就业的目的。社区工厂以生产劳动密集型产品为主,不仅对技能和体力要求较低,而且工作方式多样,可以满足留守妇女要照顾孩子的需求。以安康市为例,截至2019年底,全市已建成各类新社区工厂587家,直接带动21307人就业,在岗从业人员月工资达2000元以上,已经成为搬迁妇女最主要的增收渠道之一。例如余某(AKE10),32岁,“以前在家就是带孩子,没有班上,帮两个老人种一点地”,搬迁后在社区扶贫站的推荐下在社区内的一家电子厂上班,从事成品质检工作,平均月工资能拿到2000多元,“现在对这个工作挺满意的,离家又近,照顾孩子也方便,时间也刚好来得及,和接送孩子的时间岔开着”“孩子放学可以来厂子里面,社区有一个阿姨专门帮忙带孩子”,整体而言她觉得“现在能上班了,挣一点钱,替家里边分担一点,感觉生活越过越好了”。还有一些搬迁妇女由于孩子太小暂时还不能工作,但她们未来普遍有找工作增加家庭收入的打算,而搬迁后便利的条件也增加了她们选择的机会。例如潘某(LWA01),37岁,由于家中有两个孩子需要照顾,故目前还没有去找工作,但她认为:“娃一大些肯定要找工作”“搬下来找工作肯定要好找一点,你想咱现在住得近了,晚上也就能回来管娃”“在山上农村也没个啥工作能找,城里面怎么样也能找下个工作”。

2.参与社区治理机会。搬迁前迁出地生存环境较为封闭,妇女受传统文化和观念的影响较深,参与基层治理的机会普遍少于男性成员。“促融合”阶段则为妇女参与社区治理提供了广阔的舞台。随着安置社区治理体系的建立,更多的妇女有了参与社区管理和服务的机会。此外,妇女还是社区文化建设的重要力量,社区内的文化活动离不开妇女的主导和参与。从调研的情况来看,搬迁改变了妇女以往封闭的生存环境,男性成员外出务工则为女性成员更多参与社区建设提供了条件。但女性参与社区管理和引领社区文化活动依然需要破除一定的困境:一方面,女性参与社区管理更多是因为男性成员外出务工而带来的替代效应,并不是她们主动争取的结果。受传统思想的禁锢,妇女参与治理的意愿仍然不高。另一方面,妇女参与社区文化建设需要依靠正式组织的力量来引导,因此社区干部是否支持成为关键。另外,妇女群体中的非正式组织内部示范带动作用较为明显。因此破除困境的关键一是要发挥正式组织的作用,通过教育培训,鼓励支持和引导妇女参与社区管理和文化建设;二是要发挥妇女非正式组织关键人物示范带动作用,提高妇女参与意识和主体意识。

在实地调研中笔者发现,陕西、贵州等省份在安置社区建立了基层党组织和基层自治组织,并建设了社区党群服务中心以满足搬迁群众基本需求,着力开展对搬迁群众扶贫、助困、维权等工作。从调研的社区来看,裴家河社区和天逸社区的社区主任或支部书记等关键职位由女性担任,且搬迁妇女担任楼长的比例均较高,这反映出在协调安置社区邻里冲突、组织社区文化活动等工作中,妇女发挥了重要作用。在贵州省一些少数民族安置点,妇女还是传承民族传统文化、促进社区文化建设的重要力量。妇女在易地扶贫搬迁安置社区内的重要表现也得到了许多媒体的关注:例如,《中国妇女报》以《贵州妇联深度参与易地扶贫搬迁》为题,深入报道了妇联组织对提升妇女技能培训、促进搬迁户实现有效融入、弘扬安置社区文明新风尚所起到的巨大作用。新华社以《易地扶贫搬迁安置社区里的“她力量”》为题报道了贵州某地易地扶贫搬迁安置点以“妇女之家”为纽带,通过妇联充分调动社区内外的妇女力量,使妇女全面参与到社区管理、产业发展、社会新风培育、社区服务之中,安置点中“半边天”的作用更加突出。

(三)能力维度:发展能力建设

可行能力理论中“功能”的实现确保贫困人口的外部生存条件得到改善,获得基本的物质性福利和权利保障,而“机会”则赋予了贫困人口未来获得潜在福利的发展机会,在两者的基础上如何促使贫困人口在既有的生计系统内实现良性循环与持续发展,帮助他们把握机会、抵御风险则需要发展能力的建設。对于搬迁妇女而言,在易地搬迁的政策情境之下,其发展能力建设主要体现在以下几个方面。

第一,持续增收能力。通过搬迁后因地制宜配套的不同产业能够帮助搬迁妇女获得稳定持续的收入,从而带来实现个人和家庭脱贫与发展的物质保障。持续增收能力离不开产业发展的稳定,也离不开妇女群体人力资本的提高。为了克服社区工厂规模偏小、可替代性高的不利条件,安康市充分利用“苏陕合作”机遇,有序承接东部地区产业转移,试图将安康打造成“西部毛绒玩具生产中心”,通过产业集聚为搬迁妇女持续增收创造条件。

第二,社会参与能力。搬迁后贫困妇女原有狭窄的社交范围被打破,社会网络空间得到拓展,社会参与能力得到较大提高,从而帮助其适应新的环境,接触新的事物,带来实现持续发展的潜力。例如王某(LWA02),44岁,原先居住在山上破旧的危房之中,搬下来后“对自己来说到这儿后接触新的事物,结识新的朋友,开始新的生活”“刚开始来肯定是有顾虑,因为刚到这儿来的时候就害怕不适应这儿的生活,毕竟城市和农村生活差距非常大,现在感觉就想开了,人要往前走,不一定说一直停留在原地”。

第三,资源利用能力。在易地搬迁后续扶持阶段,搬迁妇女利用发展资源,将发展机会等非物质福利转化为物质福利的能力也得到提升。传统针对妇女的扶贫措施往往针对妇女贫困的某一个维度,或者进行简单的经济赋权,妇女群体看似参与到经济发展进程之中,但实际上并没有获得机会转化的能力。易地搬迁因其内部阶段的系统性和外部环境改变的彻底性,能够帮助搬迁妇女拓宽视野,改善原有信息不对称的局面,实现资源机会的有效转换。

(四)思想维度:发展意识塑造

经济赋权对两性关系的作用还会受到文化、制度环境的影响。在以父系宗族结构为特征的文化背景下,我国农村地区妇女面临的社会排斥是多方面的。因此经济参与只是增加妇女的物质收入,是妇女实现发展的第一步,如果聚焦收入性贫困则会忽视妇女在其他方面的劣势。[28]基于此,一些学者从社会性别的视角出发分析妇女贫困问题时也认为妇女自身的主体意识对妇女实现脱贫与发展也具有影響。[29]但现阶段的一些反贫困政策实践往往存在社会性别障碍,给妇女主体性发挥带来限制,即传统的性别分工和思想观念影响她们参与到社区公共治理和扶贫项目管理中,最终使得扶贫政策带来的资源与机会依然没有惠及女性。[30]还有一些针对贫困妇女的专项扶贫政策将女性群体视为被救助、帮扶的对象,本身已经给妇女群体贴上了弱势群体的标签,没有充分发掘妇女的主动性,最终只会使妇女处于更加边缘的地位,难以实现反贫困政策的目标。[31]

对于搬迁妇女而言,易地搬迁在功能保障、机会赋权与能力建设的基础上对妇女深层次思想维度带来的改变也在调研中有所反映。一方面,搬迁彻底改变了原有的生活环境,机会的增加带来了收入的提高,妇女逐渐形成积极进取的生活态度。例如,李某(HZA03),32岁,“你想,原来都是独门独户的,现在搬迁下来人全都住到一起了,人跟人就会有比头了,都想把日子过好”。另一方面,机会的增加和能力的提升也给妇女带来了主体意识和社会参与意识的觉醒。例如,高某(AKE08),45岁,2018年搬迁后进入社区工厂工作,“现在在下面能有机会出去玩,跳广场舞什么的都有,比上面要好”“在山上基本都是独家独户的,现在大家都住在一块儿”。李某(AKE04),33岁,“我们搬下来在家吃饭啥这些生活用品都需要钱,然后我们可以自己自立,自己赚一点生活费,也是减轻了家庭一部分负担吧”“回去别人都说你带着小孩子还能挣钱,挺不错的”。

(五)政策影响:个人与家庭两个层面

搬迁对于安置区贫困人口和贫困妇女来说,脱贫只是浅层次影响,随着可行能力的提高,对于妇女自身和家庭还具有更深层次的影响。

妇女个体层面:第一,易地搬迁所带来的发展赋权为妇女提供了稳定的就业机会,帮助她们提升自身的素质和技能,促进妇女生活方式和思想观念发生转变。这种选择机会的增加,不仅能够在社会层面平衡妇女在家庭和市场中的两难关系,而且为其整合产生空间和家务空间提供可能的路径。[32]第二,产业配套带来的独立收入和经济参与为妇女发展提供了物质基础和保障,可以充分调动广大妇女参与发展的热情,进一步提高其主体意识。第三,搬迁后的帮扶措施使“男性成员出门挣大钱,女性在家挣小钱”越来越成为一种普遍现象,妇女除了承担照顾家庭的重任外也对家庭有了更大的收入贡献,有助于打破以往传统的家庭性别分工。妇女所取得的收入主要被用于家庭的日常消费开支,这种新型家庭分工模式增加了妇女对家庭的贡献,促进了家庭决策权向女性倾斜。表3反映出妇女家庭决策权力的提高主要体现在家庭日常事务决策上,其中有60.35%的受调查妇女表示能够经常或总是决定家庭日常开支决策,同时在子女教育决策和家庭劳动力分工决策中都表现出更加平衡的趋势。在访谈中我们也发现了这样的案例,例如前文提到的李某(HZA03),“搬迁后我说了算的事肯定变多了,因为搬迁下来家里事情变多了,各个方面事都多了。搬下来之后像给屋里添置什么大的家具都是我说了算”。杨某(HZA04),38岁,“如果有事的话就是共同商量着来”“家里面一些小事基本上全是我包了,人家都不管。就是屋里的琐碎事情全是我管,他爸就是挣多挣少钱给我一交,我看着办”“搬迁下来家里的权力能多一些,还是因为购买东西多了,决策多了”。

家庭层面:一方面,搬迁后的配套产业能够使妇女实现照顾家庭和获得收入两不误。而这种家庭分工新模式可以在提高家庭收入的同时解决留守老人、留守儿童的生活照料问题,给留守群体带来更多的情感慰藉。另一方面,公共服务水平尤其是医疗卫生水平的提高和社保制度的完善能够提高妇女健康水平,从而避免家庭陷入因病致贫的风险之中。

六、总结、建议与讨论

可行能力理论为我们深入认识贫困的根源、制定更有针对性的反贫困政策提供了新的视角。尤其是当性别与贫困问题交织在一起时,在不同经济社会语境和社会关系维度上呈现出复杂性和多样性的特点[33,34],具体而言,传统的社会文化和性别分工束缚了妇女权利自由与能力转换,再与其他致贫因素相结合更加制约了妇女的能力发展,最终导致了妇女陷入贫困之中。尽管易地扶贫搬迁对妇女可行能力的提高影响深远,但在实地调研中笔者依然发现政策实践过程中存在一些问题。一方面,目前对妇女群体的培训以技能培训为主,重视解决妇女群体的就业问题,缺乏对妇女思想观念的教育和引导。另一方面,妇女面临来自工作和家庭的双重压力。由于丈夫外出务工,家庭的重担主要由留守妇女来承担,她们往往很难在其中做出平衡。

本文运用可行能力理论,基于实地调研中的案例分析了易地搬迁安置区妇女脱贫与发展的路径。与其他研究相比,一方面,以往运用可行能力理论的相关研究多关注贫困人口整体,较少关注其中的女性群体,而本文利用可行能力框架分析妇女贫困问题,并将其嵌入具体的反贫困政策情境之中,实现理论与实践结合,对丰富女性贫困和可行理论的应用有所贡献。另一方面,本文在围绕妇女脱贫与发展目标的基础上,关注政策作用下妇女选择能力提高、发展机会增加后的政策影响,试图厘清易地搬迁政策对妇女脱贫与发展的影响路径,以期能对公共政策与妇女发展研究方面的欠缺进行补充。

对此我们认为,在易地扶贫搬迁安置区针对妇女群体开展后续帮扶工作时,首先,要注意加强思想观念的教育和引导,帮助妇女群体树立积极的就业观、家庭观、价值观。同时,要注意创新对留守妇女培训教育的方式和渠道,提高培训效率。其次,政府应该在安置社区推广儿童照料中心和老年活动中心建设,加强与社会公益组织合作,引入社会力量完善社区儿童照料和老年人供养体系,减轻妇女家庭负担。第三,政府可以以建设社区文化为契机举办丰富多彩的活动丰富妇女群体的精神文化生活,多措并举关注妇女群体心理健康。

与一些专门针对女性的扶贫政策不同,易地搬迁及其后续帮扶政策本身并不是专门针对妇女群体所设计的,而其在实践中对妇女脱贫与发展的影响更多是政府部门在实际工作中的偶然发现。从妇女脱贫与发展的大方向出发,易地搬迁政策所起到的作用值得我们总结经验。首先,尽管经济赋权依然是改变妇女地位,消除妇女贫困的重要措施,但实现妇女脱贫与发展仍然需要一整套组合式的政策措施,这些政策措施应该包括权利保障、条件改善、能力提升等多个方面。其次,尽管政府组织对妇女脱贫的重要作用不言而喻,但实现妇女发展还需要充分发挥妇女的主体作用,淡化“帮扶”观念,使妇女群体更加主动地参与到社会发展之中。无论是实地调研中妇女群体对参与社区管理以及就业所表现出的极高热情,还是新闻报道中对安置区妇女组织与妇女群体在社区建设和发展中“半边天”作用的描写,都体现出妇女主体意识的提升对其自身实现脱贫与发展能够起到事半功倍的效果。

整体而言,易地搬迁对妇女脱贫与发展的影响路径是“妇女参与发展”路线的一个典例。政府通过一系列政策支持,调整妇女自身拥有的资源禀赋,改善妇女的发展环境,保障妇女的发展机会,使妇女更好地参与经济活动和社会活动,进而融入区域经济和社会发展变革的大环境之中,最终实现妇女经济发展与人文发展的双重目标,为贫困地区发展贡献更大力量。未来在安置点的产业培育与后续扶持工作中应充分考虑到妇女群体在其中的重要作用,逐步建立和完善针对搬迁妇女的公共政策体系,在政策设计中体现性别意识,推动搬迁妇女群体发展迈上新的台阶。

参考文献:

[1]刘欣.近40年来国内妇女贫困研究综述[J].妇女研究论丛, 2015(1): 116~123.

[2]李卓, 左停.深度贫困地区妇女反贫困的逻辑路径探析——基于社会性别视角的分析[J].山西农业大学学报(社会科学版), 2018(9): 1~5.

[3]叶敬忠.留守女性的发展贡献与新时代成果共享[J].妇女研究论丛, 2018(1): 11~13.

[4]张景娜,史墨.农村劳动转移程度影响因素研究——基于世代与性别差异的角度[J].河北经贸大学学报,2022(3):69~76.

[5]李聪, 高博发, 李树茁.易地扶贫搬迁对农户贫困脆弱性影响的性别差异分析——来自陕南地区的证据[J].统计与信息论坛, 2019(12): 74~83.

[6]李小云, 张雪梅, 唐丽霞.当前中国农村的贫困问题[J].中国农业大學学报, 2005(4): 67~74.

[7]李小云, 董强, 刘晓茜,等.资产占有的性别不平等与贫困[J].妇女研究论丛, 2006(6): 28~32.

[8]金梅.农村女性文化贫困的社会学分析[D].华中师范大学, 2006.

[9]金一虹.妇女贫困的深层机制探讨[J].妇女研究论丛, 2016(6): 10~12.

[10]柳建平,刘咪咪.贫困地区女性贫困现状分析——多维贫困视角的性别比较[J].软科学,2018(9): 43~46.

[11]杨顺成.反贫困应注重妇女的广泛参与[J].林业与社会, 1999(3): 2~5.

[12]杰华, 刘霓.关注“留守”妇女的能动性以及对发展的贡献[J].妇女研究论丛, 2014(6): 124~125.

[13]阿玛蒂亚·森著,任赜等译.以自由看待发展[M].北京:中国人民大学出版社, 2002:332.

[14]王磊, 李聪.陕西易地扶贫搬迁安置区多维贫困测度与致贫因素分析[J].统计与信息论坛, 2019(3): 119~128.

[15]刘伟, 徐洁, 黎洁.陕南易地扶贫搬迁农户生计脆弱性研究[J].资源科学, 2018(10): 2002~2014.

[16]殷浩栋, 王瑜, 汪三贵.易地扶贫搬迁户的识别:多维贫困测度及分解[J].中国人口·资源与环境, 2017(11): 104~114.

[17]何得桂, 党国英.西部山区易地扶贫搬迁政策执行偏差研究——基于陕南的实地调查[J].国家行政学院学报, 2015(6): 119~123.

[18]肖菊, 梁恒.贵州易地扶贫搬迁安置点教育保障研究[J].贵州社会科学, 2019(7): 102~107.

[19]渠鲲飞, 左停.协同治理下的空间再造[J]. 中国农村观察,2019(2): 134~144.

[20]施国庆, 吴蓉, 周潇君.权益隐性失衡及其纾解——水库移民妇女的困境与出路[J].云南社会科学, 2018(1): 149~156.

[21]李聪, 李萍, 韩秀华.易地移民搬迁对家庭劳动力外出务工活动的影响机制——来自陕南地区的证据[J].西安交通大学学报(社会科学版),2017(1): 64~71.

[22]宋健, 张晓倩.妇女地位:概念、测量与理论——全领域与家庭领域的观察[J].妇女研究论丛, 2019(4): 107~116.

[23]高玉喜.妇女与贫困地区发展[J].中国农村观察, 1997(3): 49~52.

[24]胡玉坤.正视农业的“女性化”[J].中国经济报告, 2013(7): 84~89.

[25]关爱萍,董凡.农业女性化、女性农业化及对贫困的影响分析——基于甘肃省14个贫困村的农户调查数据[J].人口与发展,2018(2): 85~97.

[26]蔡翼飞,马佳丽.农业转移人口市民化的内需拉动效应研究[J].河北经贸大学学报,2022(3):77~83.

[27]邢成举.村镇工厂与农村女性反贫困研究[J].妇女研究论丛,2020(01): 47-55.

[28]Chant, Sylvia. The ‘Feminisation of Poverty’ and the ‘Feminisation’ of Anti-Poverty Programmes: Room for Revision?[J]. Journal of Development Studies, 2008, 44(2): 165-197.

[29]王婧.边缘与困境中的女性——妇女贫困问题的社会与文化分析[J].妇女研究论丛, 2003(s1): 50~54.

[30]赵群.尊重妇女的主体性是实现精准扶贫的关键[J].妇女研究论丛,2016(6): 14~16.

[31]林志斌.中国妇女与反贫困的回顾与展望[J].妇女研究论丛, 2005(4): 37~41.

[32]陆继霞,吴丽娟,李小云.扶贫车间对农村妇女空间的再造——基于河南省的一个案例[J].妇女研究论丛,2020(01): 36~46.

[33]李小云,张瑶.贫困女性化与女性贫困化:实证基础与理论悖论[J].妇女研究论丛,2020(1): 5~16.

[34]韩广富,辛远.2020年后高质量减贫何以实现——兼论与乡村振兴的有效衔接[J].贵州师范大学学报(社会科学版),2022(3):84~96.

How Does the Relocation Policy Affect Rural Women’s Poverty Alleviation and Development:

Research and Analysis Based on the Perspective of Sen’s Capability Approach

GAO Bofa1,LI Cong2,LI Shuzhuo1,WANG Xinhong1

(1.School of Public Policy and Administration, Xi’an Jiaotong University, Xi’an, Shaanxi 710049, China;

2.School of Economics and Finance, Xi’an Jiaotong University, Xi’an, Shaanxi 710051, China)

Abstract:Against the backdrop of the successful completion of poverty alleviation goals, it is urgent to go beyond the perspective of poverty reduction and scientifically analyze and evaluate the impact of relocation policies on women’s groups from a comprehensive development perspective. Previous studies related to relocation have mostly used quantitative methods to analyze the poverty reduction effects and mechanisms of policies, with less emphasis on qualitative analysis. Based on this, based on on-site research and interviews with resettlement communities in Shaanxi, Guizhou and other provinces, this study explores the path and mechanism of the impact of relocation policies on rural women’s poverty alleviation and discovery from the perspective of feasible capacity theory, which has been rarely studied in the past, in order to clarify the logic of the role of policies on women’s groups. Research has found that women’s ability to achieve poverty alleviation and development after relocation is mainly due to the “pulling force” formed by women’s active participation and subsequent assistance measures under family livelihood pressure, and the result of the interaction with the “push” formed by women’s passive participation as the main body of family and community construction after men go out to work; The impact of relocation policies on women’s poverty alleviation and development includes two paths: external conditions and internal potential. The external conditions include two dimensions: functional protection and development empowerment, while the internal potential includes two dimensions: capacity building and awareness shaping; Under the policy of relocation, it will have a dual impact on individual women and families. This conclusion can supplement research on public policy and women’s development.

Key words:poverty alleviation and relocation in relocation areas;women’s poverty alleviation;women’s development;feasible ability

責任编辑:萧敏娜