数字经济缩小了行业工资差距吗

张晶 金波

摘要:厘清数字经济优化我国产业-就业结构,影响行业工资差距的作用机制,有助于更加深入地認识和处理产业结构与就业质量之间的关系。区别于以往单一维度的研究,将数字经济、产业-就业结构、行业工资差距纳入同一个框架,从产业-就业结构偏差的视角切入,对数字经济与行业工资差距之间的因果关系、作用机制以及溢出效应进行实证检验。研究结果发现,数字经济的发展对行业工资差距的缩小具有显著的正向作用。进一步通过作用机制检验表明,数字经济能够通过纠正产业-就业结构偏差而缩小行业工资差距。同时基于空间杜宾模型直接证实了数字经济空间溢出效应的存在,数字经济的发展能够同时缩小本地及其邻近城市的行业工资差距。

关键词:数字经济;行业工资差距;产业-就业结构偏差;空间溢出效应

文章编号:2095-5960(2023)06-0080-10;中图分类号:F062.9;文献标识码:A

一、引言

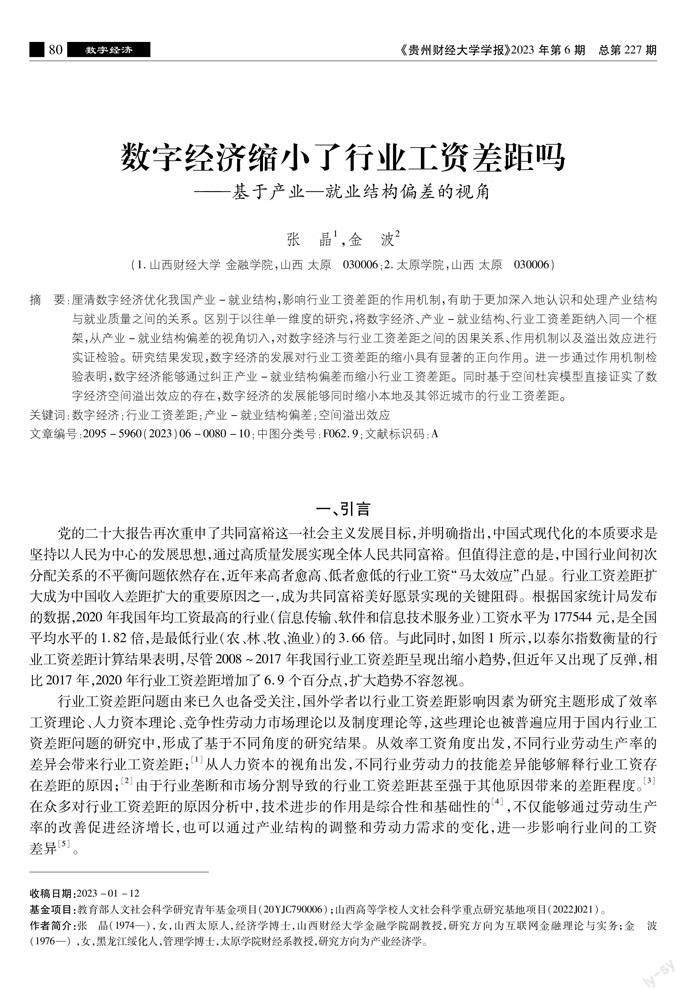

党的二十大报告再次重申了共同富裕这一社会主义发展目标,并明确指出,中国式现代化的本质要求是坚持以人民为中心的发展思想,通过高质量发展实现全体人民共同富裕。但值得注意的是,中国行业间初次分配关系的不平衡问题依然存在,近年来高者愈高、低者愈低的行业工资“马太效应”凸显。行业工资差距扩大成为中国收入差距扩大的重要原因之一,成为共同富裕美好愿景实现的关键阻碍。根据国家统计局发布的数据,2020年我国年均工资最高的行业(信息传输、软件和信息技术服务业)工资水平为177544元,是全国平均水平的1.82倍,是最低行业(农、林、牧、渔业)的3.66倍。与此同时,如图1所示,以泰尔指数衡量的行业工资差距计算结果表明,尽管2008~2017年我国行业工资差距呈现出缩小趋势,但近年又出现了反弹,相比2017年,2020年行业工资差距增加了6.9个百分点,扩大趋势不容忽视。

行业工资差距问题由来已久也备受关注,国外学者以行业工资差距影响因素为研究主题形成了效率工资理论、人力资本理论、竞争性劳动力市场理论以及制度理论等,这些理论也被普遍应用于国内行业工资差距问题的研究中,形成了基于不同角度的研究结果。从效率工资角度出发,不同行业劳动生产率的差异会带来行业工资差距;[1]从人力资本的视角出发,不同行业劳动力的技能差异能够解释行业工资存在差距的原因;[2]由于行业垄断和市场分割导致的行业工资差距甚至强于其他原因带来的差距程度。[3]在众多对行业工资差距的原因分析中,技术进步的作用是综合性和基础性的[4],不仅能够通过劳动生产率的改善促进经济增长,也可以通过产业结构的调整和劳动力需求的变化,进一步影响行业间的工资差异[5]。

近年来,以数字技术为代表的技术进步席卷全球,数字技术对传统产业的渗透程度日益加深,数字经济进入人们的视野,并迅速引起学界的广泛关注。[6]关于数字经济如何影响行业收入差距的研究也开始出现。有学者研究发现,数字经济会对低技能和高技能劳动者产生不同的替代效应,从而影响行业收入分配差距。[7]数字经济对行业收入差距的影响呈现先扩大后缩小的“倒U形”,其通过人力资本优化影响行业收入差距,缩小劳动者数字技能差距是缓解行业收入差距的有效举措。[8]具体到数字化技术对服务业工资差距的影响,亦呈现出“倒U型”趋势,这种趋势在私营企业、个体工商户中更加明显。[9]

已有文献多基于行业工资差距影响因素的多角度分析,结合数字经济在促进生产要素的升级、人力资本的优化、社会生产力的提升等方面的作用,分析数字经济对行业工资差距可能带来的影响及影响机制。但数字经济还可通过提供技术、产品、商业应用模式及需求侧结构等创新来促进产业变迁并重塑产业结构,是推进产业结构升级的关键力量。而产业结构是决定就业结构的充分条件,就业结构又进一步影响行业间的工资水平。当就业结构与产业结构的变化相匹配时,人力资本会满足产业结构变化的要求,促进产业间的劳动力转移,缩小工资差距。虽然,产业-就业结构、数字经济分别与行业工资差距方面的研究成果较多,但将两者结合,以数字经济为切入点,从产业-就业结构角度分析行业工资差距的研究较少。因此,结合数字经济的内涵,本文将数字经济、产业-就业结构、行业工资差距纳入同一个框架中,试图从产业-就业结构偏差这一视角切入,检验数字经济通过纠正产业-就业结构偏差,从而影响行业工资差距的内在机制。

二、理论分析与研究假设

当前,我国依托大数据和云计算等前沿技术,以互联网、移动支付、物联网和人工智能为代表的数字经济经历了飞速的发展。2022年我国数字经济规模达50.2万亿元,总量稳居世界第二,占GDP比重提升至41.5%,成为稳增长促转型的重要引擎。数字经济在与传统产业融合的过程中,通过对传统就业岗位的破坏和新就业岗位的创造,促进了劳动力在不同行业间的流动,改善了各类资源禀赋的利用效率[10,11],在提升不同行业劳动生产率的同时,也打破了原有的工资分配格局,特别是那些劳动生产率得以改善的行业工资水平增加,使得不同行业间的工资差距缩小。

目前已有的一些研究证实了数字经济对全要素生产率[12]、劳动力流动[13]以及资本收益率[14]的影响。而且数字经济对收入不平等[15]也会产生显著的影响,劳动力流动和资源禀赋的重新配置是其中两个不可忽视的作用机制,由此也在一定程度上印证了本文所做的理论阐述。基于此,本文提出如下假设:

假设1:数字经济的发展对行业工资差距的缩小存在积极影响。

现有文献已经发现,诸如技术进步等外在因素会导致产业结构的演进[16],并通过就业岗位的调整和创造,带动就业结构的变化,进而对产业-就业结构偏差产生影响。作为技术进步的体现,数字技术带来的创新变革,通过计算机信息系统、数字平台、人工智能应用等技术,推动了产业的数字化转型,在促进新产业产生的同时,也打破了原有产业之间的平衡,从而导致资本、劳动力等资源重新在不同产业间分配[17],由此使得就业形态和就业结构发生变化,并促进二者的协调演进。

此外,不同产业的发展差异决定了生产率水平呈现一种梯度结构,要素禀赋具有从低生产率向高生产率产业流动的趋势。[18]因此,当某一产业的产出比重与就业比重没有实现均衡时,意味着该产业的劳动生产率仍有改善的空间,劳动者的工资水平也更低。各类生产要素将从低生产率水平的产业流向高生产率水平的产业,直至整个经济体的产业结构与就业结构趋于均衡,各行业的劳动生产率得以优化,行业工资差距也随之缩小。也就是说,产业-就业结构偏差在决定了行业生产率的同时,也对行业工资水平的分布产生了不可忽视的影响。一些文献采用不同国家的数据,从结构匹配的视角出发,也证实了产业-就业结构偏差对行业工资差距的缩小具有积极的作用。[19,20]

基于以上分析,如果说数字经济的发展能够有效缩小行业收入差距,那么,这一效应很有可能是通过矫正产业-就业结构偏差而发生作用的,为此,提出本文的第二个研究假设。

假设2:数字经济能够通过矫正产业-就业结构偏差,促进行业工资差距的缩小。

数字经济以互联网、大数据等技术为载体,能够通过快速的信息传递和分享突破地理距离的限制,从而对邻近地区产生一种空间溢出效应。[21]具体而言,一方面,数字经济的发展降低了地区间的交流成本,能够通过快速的信息交流和分享,形成一种示范效应,促进先进技术在不同地区产业间的扩散,深化产业结构的空间关联度。[22]另一方面,数字经济的溢出效应还表现为对劳动力流动的影响。[23]数字经济带来的有效信息共享,强化了个体流动决策的理性化程度,可以有效降低工作搜寻成本[24],并对劳动力在不同地区间的流动产生外溢效应。数字经济在上述两个方面的共同作用,对邻近地区产业结构和就业结构的均衡调整产生了积极影响,从而对行业工资差距的影响表现出空间溢出效应。

尽管现有研究并未直接检验数字经济影响行业工资差距的溢出效应,但部分文献为此提供了间接证据。一些研究者采用城市和省级数据,发现数字经济对经济发展质量和全要素生产率的影响具有显著的溢出效应[25,26],采用中国城市层面的数据则发现,数字经济对创新活动的影响具有强烈的空间溢出效应[27]。同时,这些文献均强调,数字经济促进知识、技术以及劳动力等资源禀赋在不同区域间的优化配置,是导致空间溢出效應产生的重要原因。据此,我们提出本文的第三个研究假设。

假设3:数字经济对行业工资差距的影响存在空间溢出效应。

以上提出的三个假设存在着内在联系:假设1在总体层面阐述了数字经济对行业工资差距的影响效应,假设2和假设3则分别从作用机制和空间表现形式两个层面对这一效应进行解释。在接下来的分析中,将围绕上述三个假设对数字经济与行业工资差距的关系进行检验。

三、实证模型和数据

(一)计量模型和实证策略

(二)变量

1.被解释变量:行业工资差距

2.核心解释变量:数字经济

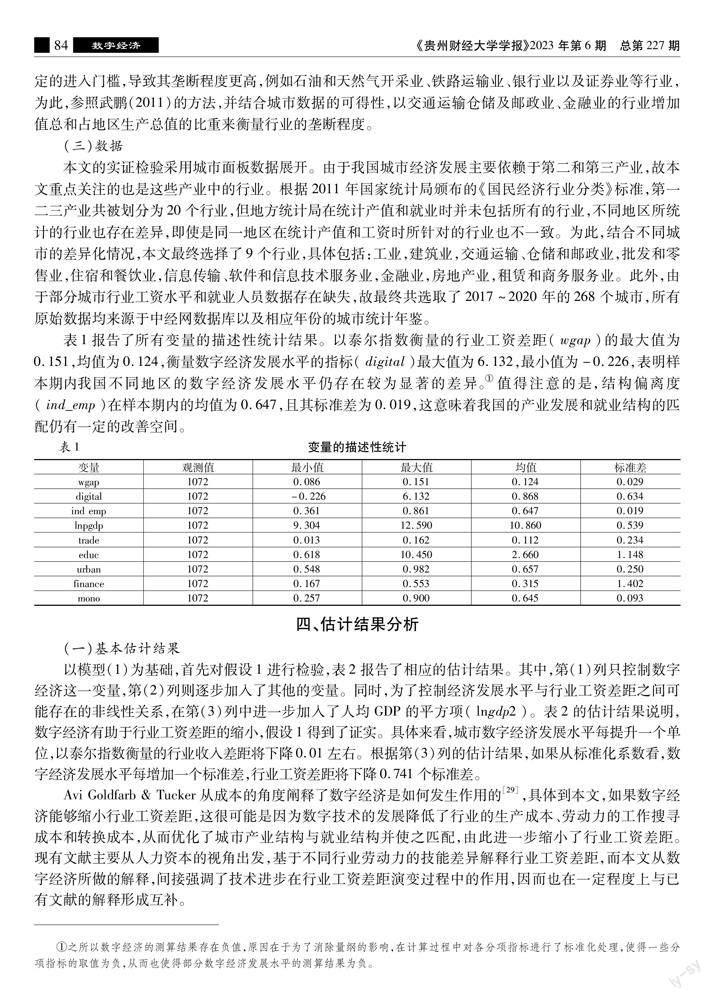

对数字经济的衡量通常对应一个综合指标,但不同文献所包含的维度有所不同。本文借鉴赵涛等(2020)的方法,采用主成分分析法从互联网普及率、移动电话普及率、计算机服务和软件从业人员数、电信业务总量四个方面出发,对我国各城市的数字经济发展水平进行衡量。基于对2017~2020年268个城市的测算结果,图2描绘了数字经济与行业工资差距的关系。可以发现,在数字经济发展水平较高的城市,行业工资差距也相对较低。简单的OLS回归还表明,数字经济大约解释了行业工资差距10%的变化,这也初步证实了本文在上一部分对两者关系的理论阐述。

4.其他控制变量

本文所包含的其他控制变量包括:(1)经济发展水平(lnpgdp):以人均GDP的对数衡量;(2)贸易开放度(trade):以进出口贸易总额占GDP的比重衡量;(3)人力资本水平(educ):以人均受教育年限衡量;(4)城镇化水平(urban):通过城镇人口占总人口的比重来衡量;(5)金融发展水平(finance):以各城市年末金融机构贷款余额与地区生产总值之比来衡量;(6)行业垄断程度(mono):由于一些行业本身存在一定的进入门槛,导致其垄断程度更高,例如石油和天然气开采业、铁路运输业、银行业以及证券业等行业,为此,参照武鹏(2011)的方法,并结合城市数据的可得性,以交通运输仓储及邮政业、金融业的行业增加值总和占地区生产总值的比重来衡量行业的垄断程度。

(三)数据

本文的实证检验采用城市面板数据展开。由于我国城市经济发展主要依赖于第二和第三产业,故本文重点关注的也是这些产业中的行业。根据2011年国家统计局颁布的《国民经济行业分类》标准,第一二三产业共被划分为20个行业,但地方统计局在统计产值和就业时并未包括所有的行业,不同地区所统计的行业也存在差异,即使是同一地区在统计产值和工资时所针对的行业也不一致。为此,结合不同城市的差异化情况,本文最终选择了9个行业,具体包括:工业,建筑业,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业。此外,由于部分城市行业工资水平和就业人员数据存在缺失,故最终共选取了2017~2020年的268个城市,所有原始数据均来源于中经网数据库以及相应年份的城市统计年鉴。

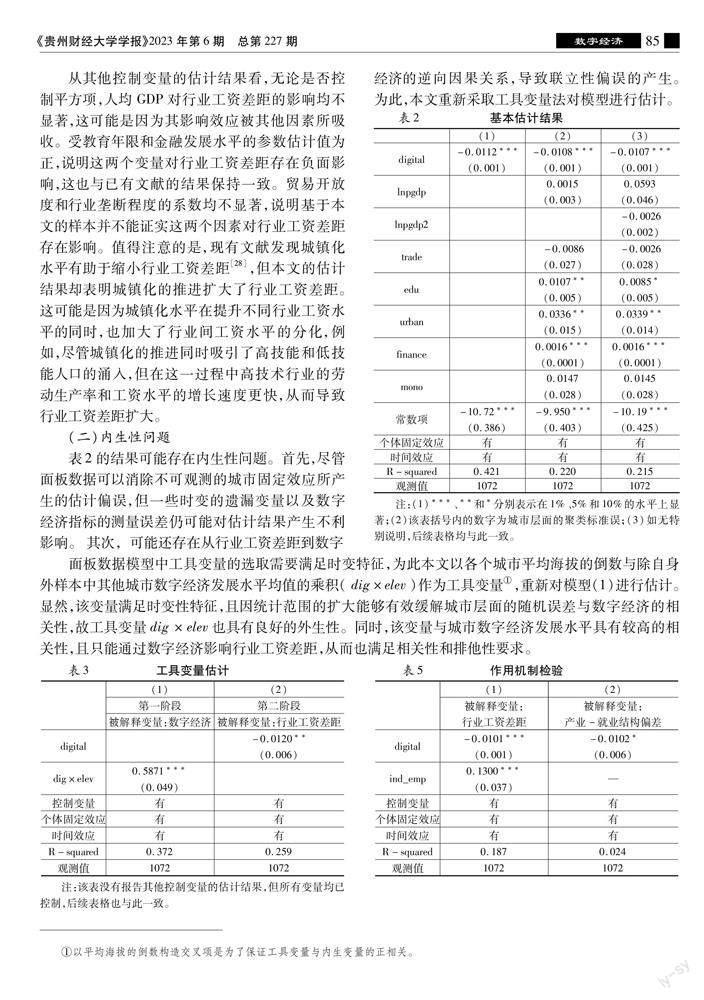

表1报告了所有变量的描述性统计结果。以泰尔指数衡量的行业工资差距(wgap)的最大值为0.151,均值为0.124,衡量数字经济发展水平的指标(digital)最大值为6.132,最小值为-0.226,表明样本期内我国不同地区的数字经济发展水平仍存在较为显著的差异。①①之所以数字经济的测算结果存在负值,原因在于为了消除量纲的影响,在计算过程中对各分项指标进行了标准化处理,使得一些分项指标的取值为负,从而也使得部分数字经济发展水平的测算结果为负。值得注意的是,结构偏离度(ind_emp)在样本期内的均值为0.647,且其标准差为0.019,这意味着我国的产业发展和就业结构的匹配仍有一定的改善空间。

四、估计结果分析

(一)基本估计结果

以模型(1)为基础,首先对假设1进行检验,表2报告了相应的估计结果。其中,第(1)列只控制数字经济这一变量,第(2)列则逐步加入了其他的变量。同时,为了控制经济发展水平与行业工资差距之间可能存在的非线性关系,在第(3)列中进一步加入了人均GDP的平方项(lngdp2)。表2的估计结果说明,数字经济有助于行业工资差距的缩小,假设1得到了证实。具体来看,城市数字经济发展水平每提升一个单位,以泰尔指数衡量的行业收入差距将下降0.01左右。根据第(3)列的估计结果,如果从标准化系数看,数字经济发展水平每增加一个标准差,行业工资差距将下降0.741个标准差。

Avi Goldfarb & Tucker从成本的角度阐释了数字经济是如何发生作用的[29],具体到本文,如果数字经济能够缩小行业工资差距,这很可能是因为数字技术的发展降低了行业的生产成本、劳动力的工作搜寻成本和转换成本,从而优化了城市产业结构与就业结构并使之匹配,由此进一步缩小了行业工资差距。现有文献主要从人力资本的视角出发,基于不同行业劳动力的技能差异解释行业工资差距,而本文从数字经济所做的解释,間接强调了技术进步在行业工资差距演变过程中的作用,因而也在一定程度上与已有文献的解释形成互补。

从其他控制变量的估计结果看,无论是否控制平方项,人均GDP对行业工资差距的影响均不显著,这可能是因为其影响效应被其他因素所吸收。受教育年限和金融发展水平的参数估计值为正,说明这两个变量对行业工资差距存在负面影响,这也与已有文献的结果保持一致。贸易开放度和行业垄断程度的系数均不显著,说明基于本文的样本并不能证实这两个因素对行业工资差距存在影响。值得注意的是,现有文献发现城镇化水平有助于缩小行业工资差距[28],但本文的估计结果却表明城镇化的推进扩大了行业工资差距。这可能是因为城镇化水平在提升不同行业工资水平的同时,也加大了行业间工资水平的分化,例如,尽管城镇化的推进同时吸引了高技能和低技能人口的涌入,但在这一过程中高技术行业的劳动生产率和工资水平的增长速度更快,从而导致行业工资差距扩大。

(二)内生性问题

表2的结果可能存在内生性问题。首先,尽管面板数据可以消除不可观测的城市固定效应所产生的估计偏误,但一些时变的遗漏变量以及数字经济指标的测量误差仍可能对估计结果产生不利影响。其次,可能还存在从行业工资差距到数字经济的逆向因果关系,导致联立性偏误的产生。为此,本文重新采取工具变量法对模型进行估计。五、稳健性检验

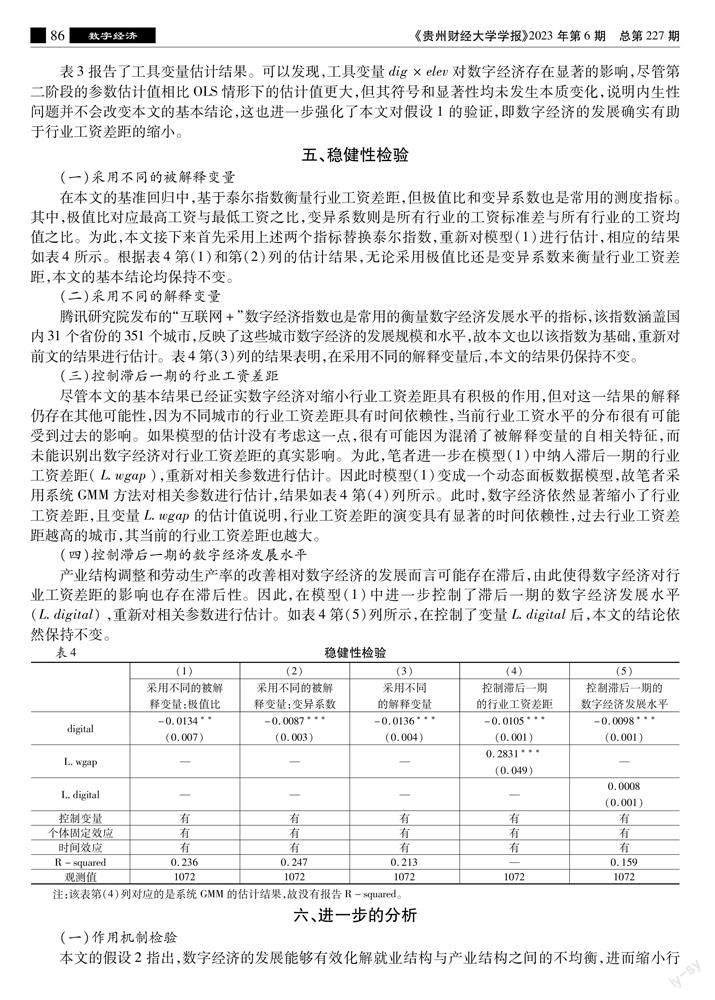

(一)采用不同的被解释变量

在本文的基准回归中,基于泰尔指数衡量行业工资差距,但极值比和变异系数也是常用的测度指标。其中,极值比对应最高工资与最低工资之比,变异系数则是所有行业的工资标准差与所有行业的工资均值之比。为此,本文接下来首先采用上述两个指标替换泰尔指数,重新对模型(1)进行估计,相应的结果如表4所示。根据表4第(1)和第(2)列的估计结果,无论采用极值比还是变异系数来衡量行业工资差距,本文的基本结论均保持不变。

(二)采用不同的解释变量

腾讯研究院发布的“互联网+”数字经济指数也是常用的衡量数字经济发展水平的指标,该指数涵盖国内31个省份的351个城市,反映了这些城市数字经济的发展规模和水平,故本文也以该指数为基础,重新对前文的结果进行估计。表4第(3)列的结果表明,在采用不同的解释变量后,本文的结果仍保持不变。

(三)控制滞后一期的行业工资差距

尽管本文的基本结果已经证实数字经济对缩小行业工资差距具有积极的作用,但对这一结果的解释仍存在其他可能性,因为不同城市的行业工资差距具有时间依赖性,当前行业工资水平的分布很有可能受到过去的影响。如果模型的估计没有考虑这一点,很有可能因为混淆了被解释变量的自相关特征,而未能识别出数字经济对行业工资差距的真实影响。为此,笔者进一步在模型(1)中纳入滞后一期的行业工资差距(L.wgap),重新对相关参数进行估计。因此时模型(1)变成一个动态面板数据模型,故笔者采用系统GMM方法对相关参数进行估计,结果如表4第(4)列所示。此时,数字经济依然显著缩小了行业工资差距,且变量L.wgap的估计值说明,行业工资差距的演变具有显著的时间依赖性,过去行业工资差距越高的城市,其当前的行业工资差距也越大。

(四)控制滞后一期的数字经济发展水平

产业结构调整和劳动生产率的改善相对数字经济的发展而言可能存在滞后,由此使得数字经济对行业工资差距的影响也存在滞后性。因此,在模型(1)中进一步控制了滞后一期的数字经济发展水平(L.digital),重新对相关参数进行估计。如表4第(5)列所示,在控制了变量L.digital后,本文的结论依然保持不变。

六、进一步的分析

(一)作用机制检验

本文的假设2指出,数字经济的发展能够有效化解就业结构与产业结构之间的不均衡,进而缩小行业工资差距。为了对此进行检验,笔者对模型(2)和(3)进行了估计,表5报告了相应的结果。其中,第(1)列对应模型(2)的估计结果,第(2)列则对应模型(3)的回归结果。

从表5第(1)列来看,产业-就业结构偏差对行业工资差距的缩小存在积极影响。同时,表5第(2)列的结果表明,数字经济的发展显著化解了产业-就业结构偏差。其原因可能在于,数字技术在对不同行业劳动生产率产生不同影响的同时,也对就业岗位在行业间的分布产生了不可忽视的影响,由此引导劳动力资源以及其他生产要素通过在不同行业间的流动,促使产业结构与就业结构趋向平衡。上述结果也说明,产业-就业结构偏差是数字经济影响行业工资差距的一个渠道,假设2也得到了证实。(二)空间溢出效应检验

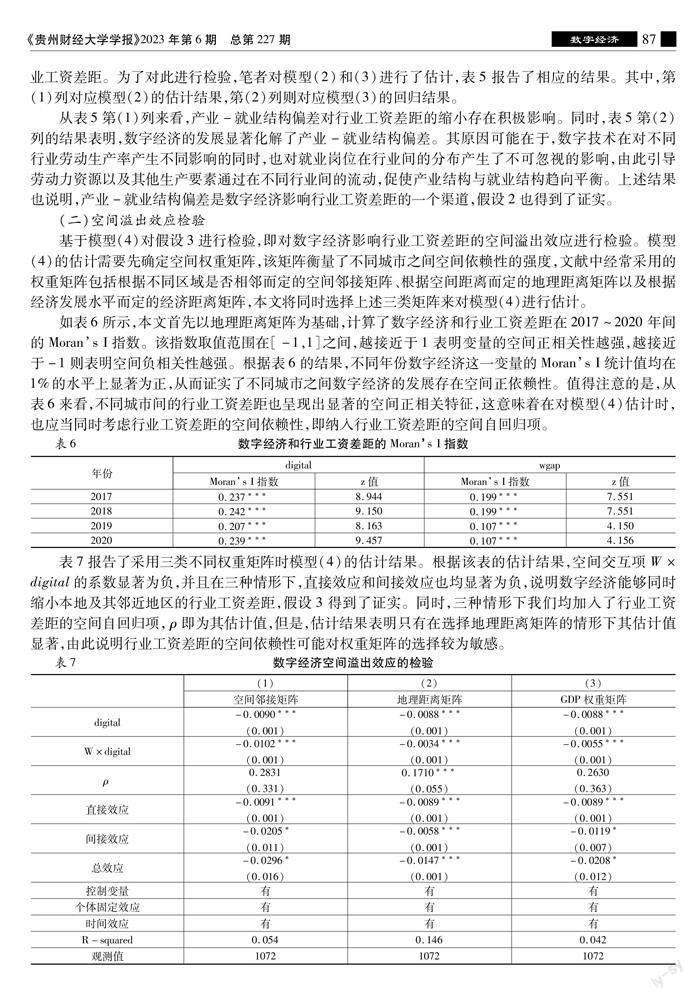

基于模型(4)对假设3进行检验,即对数字经济影响行业工资差距的空间溢出效应进行检验。模型(4)的估计需要先确定空间权重矩阵,该矩阵衡量了不同城市之间空间依赖性的强度,文献中经常采用的权重矩阵包括根据不同区域是否相邻而定的空间邻接矩阵、根据空间距离而定的地理距离矩阵以及根据经济发展水平而定的经济距离矩阵,本文将同时选择上述三类矩阵来对模型(4)进行估计。

如表6所示,本文首先以地理距离矩阵为基础,计算了数字经济和行业工资差距在2017~2020年间的Moran’s I指数。该指数取值范围在[-1,1]之间,越接近于1表明变量的空间正相关性越强,越接近于-1则表明空间负相关性越强。根据表6的结果,不同年份数字经济这一变量的Moran’s I统计值均在1%的水平上显著为正,从而证实了不同城市之间数字经济的发展存在空间正依赖性。值得注意的是,从表6来看,不同城市间的行业工资差距也呈现出显著的空间正相关特征,这意味着在对模型(4)估计时,也应当同时考虑行业工资差距的空间依赖性,即纳入行业工资差距的空间自回归项。

七、结论与政策建议

数字经济已然成为我国经济发展的新动能。厘清数字经济优化我国产业-就业结构,进而改变行业工资的分配格局、影响行业工资差距的作用机制,有助于我们更加深入地认识和处理产业结构与就业质量之间的关系,但目前学术界对此较少涉及。区别于以往单一维度的研究,本文将数字经济、产业-就业结构、行业工资差距纳入同一个框架中,从产业-就业结构偏差这一视角,利用2017~2020年268个城市的面板数据,实证检验了数字经济通过纠正产业-就业结构偏差而缩小行业工资差距的过程、作用机制及其溢出效应。研究结果发现:

第一,数字经济对行业工资差距的缩小具有显著的积极作用。这是由于,数字技术的应用降低了行业的生产成本和劳动力的工作搜寻成本及转换成本,在优化了产业结构与就业结构匹配程度的基础上,进一步缩小了行业工资差距。现有文献主要从人力资本的视角出发,基于不同行业劳动力的技能差异解释行业工资差距,而本文从数字经济视角所做的解释,间接强调了数字技术在行业工资差距演变过程中的重要作用。第二,与现有文献不同,本文将产业-就业结构偏差作为机制变量,通过检验结果发现,数字经济能够通过改善产业-就业结构偏差,从而缩小行业工资差距。分析其原因在于,数字技术在对不同行业劳动生产率产生不同影响的同时,也对就业岗位在行业间的分布产生影响,由此引导劳动力资源以及其他生产要素通过在不同行业间的流动,促使产业结构与就业结构趋向平衡,有助于实现行业工资差距的缩小。第三,数字经济促进知识、技术以及劳动力等资源禀赋在不同区域间的优化配置,是导致空间溢出效应产生的重要原因。已有的文献并未直接检验数字经济影响行业工资差距的溢出效应,只为此提供了间接证据。本文认为不同城市之间数字经济的发展存在空间正依赖性,不同城市间的行业工资差距也呈现出显著的空间正相关,运用空间杜宾模型直接验证数字经济的溢出效应,数字经济的发展能够同时缩小本地及其邻近城市的行业工资差距。

在我国经济处于推进高质量发展、实现共同富裕的关键时期,完善初次分配制度、规范行业收入分配秩序是一个重要的目标,本文所得到的结论有助于各级政府更加深入地把握行业工资差距的调控手段,制定完善收入分配、促进共同富裕的实现。首先,各级政府应当持續深入推进数字经济发展,加大信息基础设施建设投资,增强数字技术在不同行业的渗入力度,以数字经济的发展为契机,完善初次分配制度改革,规范收入分配秩序,最终推动共同富裕的实现。其次,各级政府应当通过产业结构的调整积极应对生产要素在不同行业间的流动,实现产业、就业结构的均衡匹配和要素报酬在行业间的趋同。最后,鉴于数字经济具有空间溢出效应,可以通过加强不同省、市、县之间的联系,促进各类生产要素的跨区域流动,这不仅是缩小行业工资差距的有效手段,也是缩小地区间数字产业发展差距的有效途径。

参考文献:

[1]罗楚亮,李实.人力资本、行业特征与收入差距——基于第一次全国经济普查资料的经验研究[J].管理世界, 2007(10): 19~30.

[2]田柳,周云波,沈扬扬.不可观测能力、群分效应和行业工资差距:行业分割视角[J]. 世界经济, 2018(12): 98~120.

[3]方福前,武文琪. 中国国有与非国有部门职业间工资差异及影响因素的实证研究[J].中国工业经济, 2015(9):53~68.

[4]Acemoglu D. Technical Change, Inequality, and the Labor Market[J]. Journal of Economic Literature. 2002, 40 (1): 7~72.

[5]Katz L.F., Murphy K.M. Changes in Relative Wages, 1963-1987: Supply and Demand Factors[J].The Quarterly Journal of Economics, 1992, 107(1): 35~78.

[6]荆文君,池佳林.“数实融合”与经济高质量发展:回溯、进展与展望[J].贵州财经大学学报, 2023(5):74~81.

[7]何玉长,刘泉林.数字经济的技术基础、价值本质与价值构成[J].深圳大学学报(人文社会科学版),2021(03):57~66.

[8]孙群力,彭有为.数字化会扩大行业收入差距吗——基于人力资本和生产效率的中介机制检验[J].经济经纬, 2023(3): 88~97.

[9]李帅娜,数字化与服务业工资差距:推波助澜还是雪中送炭——基于CFPS与行业匹配数据的分析[J].产业经济研究, 2021(06): 1~14;28.

[10]Acemoglu D, Restrepo P. Robots and Jobs: Evidence from US Labor Markets[J]. Journal of Political Economy. 2020, 128(6): 2188~2244.

[11]杨文溥. 数字经济促进高质量发展:生产效率提升与消费扩容[J].上海财经大学学报, 2022(1): 1~14.

[12]谢莉娟,陈锦然,王诗桪. ICT投资、互联网普及和全要素生产率[J].统计研究,2020(9): 56~67.

[13]马述忠,胡增玺.数字金融是否影响劳动力流动——基于中国流动人口的微观视角[J].经济学(季刊),2022(1):303~322.

[14]贾甫.数字经济、资本收益率与行业收入差距[J].当代经济管理,2023(1):58~66.

[15]Guellec D., Paunov C. Digital Innovation and the Distribution of Income[Z]. NBER Working Papers 23987, 2020.

[16]Paul Stoneman. The Economic Analysis of Technological Change[M]. Oxford University Press, 1983: 76~81.

[17]Claudio Michelacci, David Lopez-Salido. Technology Shocks and Job Flows[J].?Review of Economic Studies, 2007, 74(4):1195~1227.

[18]Rainer Andergassen, Franco Nardini, Massimo Ricottilli. Innovation, Specialization and Growth in a Model of Structural Change[J]. The BE Journal of Macroeconomics. 2018, 18 (2): 63~86.

[19]Bleaney M., Nishiyama A. Income Inequality and Growth: Does the Relationship Vary with the Income Level[J]. Economics Letters, 2004, 84(3): 349-355.

[20]孫宝文,吴若男,鞠雪楠,史珍珍.产业就业结构偏差对行业工资差距的影响研究——以京津冀地区为例[J].管理现代化,2017(2):100~103.

[21]Farboodi M, Veldkamp L. A Growth Model of the Data Economy[Z].NBER Working Papers 28427, 2021.Acemoglu D. Technical Change, Inequality, and the Labor Market[J]. Journal of Economic Literature. 2002, 40 (1): 7~72.

[22]Ho C.C., Tseng S.F. From Digital Divide to Digital Inequality: The Global Perspective[J]. International Journal of Internet & Enterprise Management, 2006, 4(3):215~227.

[23]沈悦,郭品.互联网金融、技术溢出与商业银行全要素生产率[J].金融研究, 2015(3): 160~175.

[24]Avi Goldfarb, Catherine Tucker. Digital Economics[J]. Journal of Economic Literature. 2019, 57(1): 3-43.

[25]赵涛,张智,梁上坤. 数字经济、创业活跃度与高质量发展——来自中国城市的经验证据[J]. 经济经纬,2023(5):88~97.

[26]杨慧梅,江璐.数字经济、空间效应与全要素生产率[J]. 统计研究,2021(4): 3~15.

[27]金环,于立宏.数字经济、城市创新与区域收敛[J].南方经济,2021 (12):21~36.

[28]Martins, P.S. Industry Wage Premia: Evidence from the Wage Distribution[J]. Economics Letters, 2004, 83(2): 157~163.

[29]Avi Goldfarb, Catherine Tucker. Digital Economics[J]. Journal of Economic Literature. 2019, 57(1): 3~43.

Does Digital Economy Reduce Inter-Industry Wage Differentials

-A Perspective of Industry-Employment Structure Deviation

ZHANG Jing, JIN Bo

(1.School of Finance, Shanxi University of Finance and Economics, Taiyuan, Shanxi 030006, China;

2.Taiyuan College, Taiyuan, Shanxi 030006, China)

Abstract:Clarifying the mechanism by which the digital economy optimizes China’s industrial employment structure and affects the wage gap in industries can help to gain a deeper understanding and handling of the relationship between industrial structure and employment quality. Different from previous single dimensional studies, this study incorporates the digital economy, industry employment structure, and industry wage gap into the same framework. From the perspective of industry employment structure bias, it empirically tests the causal relationship, mechanism of action, and spillover effects between the digital economy and industry wage gap. The research results found that the development of the digital economy has a significant positive effect on narrowing the industry wage gap. Further testing of the mechanism of action indicates that the digital economy can narrow the industry wage gap by correcting the deviation in the industry employment structure. At the same time, based on the spatial Durbin model, the existence of spatial spillover effects in the digital economy has been directly confirmed, and the development of the digital economy can simultaneously narrow the industry wage gap between the local and neighboring cities.

Key words:digital economy;industry wage gap;deviation in the industrial employment structure;spatial spillover effects

責任编辑:萧敏娜