治理任务转型、村干部年轻化与双轨协同治理

黄佳鹏

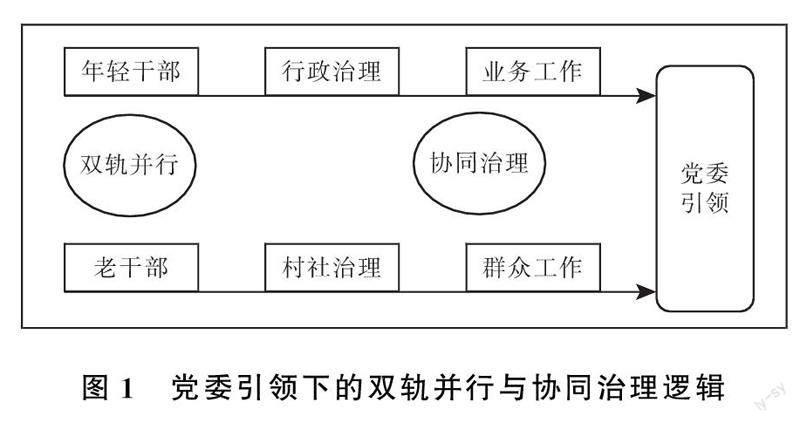

摘要:在乡村振兴与基层治理现代化全面推进背景下,基层治理任务转型凸显了村级治理的行政化与发展性导向,致使村级治理主体逐渐走向年轻化。村干部年轻化有助于高效完成行政任务与村级发展目标,但年轻的村干部无法深入村庄社会实现内部动员,难以有效完成政策落地过程中须做的群众工作。为实现行政性、发展性与群众性等多元治理目标,村级治理逐渐转向基层党委引领下的协同治理,其核心就是在村级治理实践中形成“年轻干部+老年干部”“自治力量+行政力量”双轨并行的稳定结构。在村级治理双轨并行结构中,年轻和老年干部能发挥各自的治理优势,从而在基层党委的引领下分工协作,实现治理力量的协同。

关键词:乡村振兴;治理现代化;村干部年轻化;协同治理;双轨结构

中图分类号:C912.8文献标识码:A文章编号:1008-7168(2023)06-0035-08

党的二十大报告提出,要全面推进乡村振兴,建设社会主义现代化国家,最艰巨最繁重的任务仍然在农村[1](p.31)。现阶段,我国乡村振兴正全面推进,基层治理现代化在逐步深入,这就对基层治理组织与主体提出了更高的要求,其关键在于谁能胜任治理任务并引领农村发展,即基层治理主体的契合性转型。从村级治理的角度来看,全面乡村振兴与基层治理现代化战略带来了两个层面的改变:一是治理任务的转型,即行政性与发展性的任务凸显,村社内生性的治理任务缩减;二是治理主体及其角色的重塑,即村干部不再扮演传统意义上代理人与当家人的双重角色[2],其网络技术使用与数字治理能力受到更多重视。上述改变集中体现为村干部的年轻化。在此基础上,本文要讨论的是治理任务转型如何形塑了村治主体的年轻化,村干部年轻化的治理特征表现为何,其背后呈现怎样的治理结构。我们认为,解答上述问题对回应当下乡村振兴与基层治理现代化的时代议题具有重要意义。

一、治理任务转型:村治主体年轻化

的结构基础传统乡村治理依循简约治理结构,其治理目标主要是完成乡村社会内部的治理事务,因而兼业属性的村治主体,如非职业化、非正式化与老年化的村干部即可实现这一目标[3]。治理任务转型导致行政性与发展性的任务激增,传统简约治理结构已无法有效运转,非正式的兼业老干部难以有效应对新的变化,这都是村治主体年轻化的结构基础。

(一)治理任务转型:行政性与发展性凸显

乡村振兴战略的全面推进需要治理主体对接大量自上而下的行政业务工作,同时也要大力发展乡村产业。换言之,村级治理中的行政性事务和发展性目标不断凸显,成为村级治理的中心议题。

1.行政性工作常态化

伴随乡村振兴而来的是大量规整化、程序化以及标准化的业务工作下沉至基层村社,村级治理被卷入科层治理体系之中,村干部要对接上面各条线部门,应对各个“口子”的专业事务[4]。在具体业务工作开展过程中,一些村干部甚至要对接数个条线部门,以完成业务工作的对接和反馈。例如,某支委负责对接环保和执法部门以完成防火工作,妇女主任负责对接各级残联部门以完成本村老人信息更新与养老保险等相关信息统计工作。这些条线工作都由指定的村干部负责,并由其在工作开展中监督责任落实情况。常态化的行政性工作并不需要真正入户,村干部可通过手机APP或者微信等媒介手段完成,但这也要求村干部具备使用新技术与运用互联网的能力。

2.发展性导向不断显化

在国家乡村振兴战略全面深入推进背景下,大力发展集体经济以助推产业兴旺成为村庄治理的主导话语,也成为村干部的重要治理抓手和村级治理的中心工作之一。乡村产业兴旺的着力点主要在农业产业化与乡村旅游这两个方面,因此需要基层政府立足本地农产品特色发展新农业,或立足本地特色资源发展乡村旅游,将农产品和旅游打造成集体经济增长点。村干部需要围绕乡村产业发展积极向上争取资金项目,如提升温室大棚比例与发展配套基础设施等。在发展性话语导向下,村干部开展村级治理的重心就变成了“争资跑项”,他们需要对接上级各条线部门从而完成这些工作。

(二)村级治理调试:结构与主体的重塑

在传统基层治理中,国家行政力量的介入有限[5]。随着国家基层政权建设持续推进,伴随权力下沉的还有资源下乡、监督下乡与标准下乡,基层治理行政化程度不断增强[6]。村级治理任务发生了根本变化,村主职干部“一肩挑”与村干部年轻化全面铺开[7],村级治理结构也实现了由“乡政村治”到“乡村同政”的转变,呈现出显著的行政化导向[8]。

村级治理任务转型对村干部的能力提出了新的要求,那些具备互联网技术、有较强文字撰写与业务对接能力的青年人更适合完成当下村级治理的主要任务。同时,国家政策更倾向于选拔年轻、高学历的人担任村干部,近年来的后备干部招考制度就是最显著的例征。这些都指向了村干部的年轻化。然而,村级治理直面群众,具有复杂性、在地化与综合性特征,青年村干部并不能完全有效回应当下村级治理需求。村级治理还必然包括诸如人居环境整治与矛盾纠纷化解等涉及村民日常生产生活的群众工作。这些工作本质上是一种自治性的内部动员过程,若村治主体无法深入群众,将极大影响村级治理效能,进而影响乡村振兴与基层治理现代化战略目标的推进。由此,本文将继续思考新时代村级治理主体的角色调试与村级组织行政化的实践功效,以期在村级治理场域实现行政与自治的有效耦合。

二、村干部年轻化现状与运行基础

M镇①位于西安市东北部,距西安市区80公里,总面积801平方公里,下辖18个行政村,人口总数约65万。M镇农作物以玉米和小麦为主,主要经济作物为甜瓜和蔬菜,是一个典型的农业型乡镇。西安市政策规定自2020年换届开始,村支书候选人的学历应为高中以上且年龄在55周岁以下,同时每個村的村两委班子中必须有1名35周岁以下的年轻干部。随着基层干部选任政策的落地以及治理任务转型,M镇村干部队伍也出现了显著的年轻化趋势,成为研究村治主体年轻化转型的典型“田野”。基于此,笔者及所在团队自2021年以来在M镇开展了持续追踪式实地调研,主要采用深度访谈和参与式观察法,访谈对象包括当地基层一线干部、村干部与青年群体。在多次、多点调研基础上,本研究对村干部年轻化的运行逻辑与治理实践进行学理提炼。

(一)村干部年轻化的现状

村级治理任务转型要求村干部能够有效对接上级各条线部门,要求其具备信息收集、材料整合与政策转化等多种业务能力,这些能力是科层部门职业办事员的典型特征[9](p.30)。换言之,村级治理任务转型要求村治主体具备职业化的办事员能力,因而村级组织应将青年人吸纳进村干部队伍,以应对当下治理任务转型的现实情况。

从调研乡镇的总体情况来看,虽然高学历要求还无法全面铺开,但当地村干部队伍已经有较为明显的年轻化趋势。以M镇新选举上来的村干部为例,在全镇辖区内的18个行政村中,有15个村的村干部的平均年龄在45岁及以下,占比达833%,且村干部的最低年龄是19岁;有15个村的村干部最低年龄在35岁及以下,同样占比833%,仅有两个村的村干部最低年龄超过40岁;从村支书的年龄来看,有15个新上任村支书的年龄在45岁左右,“75后”成为村支书群体中的主力,最年轻的村支书年龄为35岁。

因此,无论是从村干部的平均年龄还是从村支书的年龄构成来看,年轻干部已成为主力。之所以还有极个别年龄较大的村干部,主要是因为其群众基础好而被村民选举上任。地方政府规定,下一届选举将严格按政策执行,超出规定年龄的人无法获得候选资格。M镇村干部的构成数据只是广大基层实际的一个缩影,反映出村干部年轻化的趋势具有普遍性。由此,必然要思考的是,为何有如此众多的青年人愿意留村担任村干部,基层治理实践对青年人的吸引力在哪,是否具有可持续性。换言之,要讨论村干部年轻化的运行基础。

(二)村干部年轻化的运行基础

村干部年轻化的运行基础要回答的是青年人担任村干部的动力来源与行为逻辑,这主要表现在制度基础与村社基础两个层面。

1.制度基礎:职业化保障与制度化晋升

村干部年轻化是适应当下乡村治理任务转型的必然选择,迎合了村治主体角色调试与功能转型的需要,有深厚的制度基础。

第一,职业化保障。不同于传统村干部的兼业模式与补贴式待遇,村干部年轻化同时伴随职业化进程,即通过年轻干部坐班,形成职业化保障机制。这种职业化保障体现在村干部在职待遇和退休保障两个层面。相关数据显示②,村正职干部每月到手工资为2680元,副职每人每月2080元,另外年底依据绩效还可以拿到几千元左右的奖金。虽然到手工资不高,但相较以前已经涨了不少,且有“五险一金”,退休后有保障,这是青年人愿意留村担任村干部的基本经济保障。

第二,制度化晋升。基层政府通过统一招考制度吸纳年轻人报考,并通过构建后备干部制度拓展年轻干部的向上晋升渠道。统一招考由县委组织部负责,面向全县招考,考试内容包括三农政策、政治时事等,考生一旦通过笔试和面试就可成为后备干部。后备干部通过换届选举有机会当选村副书记或副主任,进而也有机会当选村支部书记,这表明村级组织内部的层级体系为青年后备干部的流动和晋升提供了制度空间。与此同时,多地县委为工作满一定年限的村主职干部设置专项公务员招考计划,并为一般村干部每年设置一定数量的专项事业编制招考名额。这些晋升制度在一定程度上有助于吸纳青年加入村干部队伍。

受新冠疫情以及经济形势下行影响,在干部年轻化政策的引导下,农村青年对工作稳定性的需求更为迫切,返乡报考后备干部的人数急剧上升。为应对后备干部报考人数的快速增长,当地县委组织部扩大了后备干部的录取人数比例,同时也在稳步推进后备干部晋升制度改革。虽然也有少数后备干部辞职,但总体上青年村干部队伍较为稳定。这也表明维系青年村干部在岗的力量不仅在于制度化的晋升渠道,还有更深层的家庭支持与价值支撑。

2.村社基础:家庭支持与价值再生产

第一,父代家庭的多元支持。刚上任的年轻村干部大多处于家庭生命周期的关键节点,担负购车、购房以及子女教育等刚性支出,仅仅依靠工资无法承担这些成本,因而需要来自父代家庭的多元支持,这主要体现在家庭产业的支撑以及父代劳动力的协助。年轻村干部的父代大多积累了一定的家庭产业或副业基础,且大多是50岁出头的中年人,能够在子代抚育、家务劳作以及资源积累等方面持续支持青年一代。从这个意义上来说,年轻村干部高度依赖家庭支持网络,他们在村庄中“负担不重”,且担任村干部并非仅仅是为了获得工资,而是能够通过村干部岗位兼顾工作与家庭,甚至产生价值感与意义感。

第二,村社内生价值再生产。除了父代家庭的多元化支持,村社内生价值再生产成为年轻村干部愿意进村任职并持续在岗的重要依托。村社内生价值主要体现在“家本位”的价值伦理与“有出息”的地方价值评判体系两个层面。“家本位”是一种追求完整家庭生活的价值伦理。对于村庄社会而言,那些能够在家兼顾老人小孩进而维系完整家庭生活的工作是值得追求的,也契合村民自身的价值伦理共识。对于青年后备干部而言,他们虽然拿着低水平的工资,但能够照顾好家庭,不用与小孩分离,也能在老人身边尽孝,这种选择具有村社价值合法性。特别是对于年轻女性而言,村干部工作极为契合其价值追求。因此,年轻村干部队伍以女性为主,因为这种工作方式能使她们兼顾家庭和工作。“有出息”是一种村庄地方性的价值评判体系。在村民看来,“当官”“稳定”就是有出息的表现。村干部虽然不是正式的公务员,工资也不高,但有“五险一金”,村民办事都要找村干部,甚至要求助于村干部。因此,村干部岗位是一种类体制工作,是体面的工作,能够为年轻人及其家庭带来面子。

三、村干部年轻化的治理实践分析

前文已对M镇村干部年轻化的现状及其运行基础展开了分析,展现了村干部年轻化的可行性、必要性与持续性基础,接下来要进一步探讨村干部年轻化的治理实践功效,即村干部年轻化对村级治理带来的具体影响。

(一)村干部年轻化的多重治理优势

第一,政策转译能力较强。政策转译实质上就是向村民解读各项具体政策的能力。当下村干部面临大量自上而下的政策执行任务,各项具体政策的有效落地,首先要求村干部有能力将政策解读成村民听得懂的语言,让村民能够真正理解政策背后的逻辑。年轻人有文化基础,对政策的理解力更强,相比中老年人具备更强的学习能力,他们在对接自上而下的各类政策时不是象征性地通知,而是能够以通俗易懂的方式向村民解读政策内涵,以免引发村民的误解和不必要的矛盾。可见,科层体系内各类政策实践过程对村干部的政策解读能力要求不断凸显。

M镇农田较多,潜在农业风险较大,因而每年都会制定农业灾害保险政策,农民自愿购买该项保险。但是农民并不了解该政策的适用条件,以为只要农田受灾就能获得补偿。实际上该政策是以全镇为单位,只有农田受灾面积达到全镇总农田面积的三分之一及以上,农民才会收到补偿。因此,在农民购买保险时就应该对其讲解清楚,否则农民可能会认为是村干部故意不给其发放补偿款,导致不必要的干群矛盾。(资料编号:20211015XCX)

年轻干部对政策本身内涵的理解更加准确且全面,能够有效避免政策宣传时的含糊不清,进而减少后续可能引起的误解。此外,在政策转译的具体过程中,年轻干部能够以更加温和的语气和更积极的服务態度向村民进行解释,这更易让村民接受。

第二,电子化办公能力更强。电子化办公能力体现在材料撰写、办事留痕、软件运用以及数字填报等方面。精细化考核与基层工作留痕的强化,要求对基层治理过程开展完整监督,且各类相关材料也应不断完善。上级各个职能部门都需要基层治理主体上交电子版材料,如各类信息统计数据表格、党建相关活动材料、粮食补贴面积实况、养老保险网上缴纳统计等,诸如此类的大量材料上报工作最终都汇聚到村庄,村干部成为一线数据的收集统计者,也是责任的最直接承担者。例如,M镇某村支部书记谈道:“以前农村搞卫生只要把路扫干净就可以,现在不仅要扫干净,上级部门来检查时还要看村里在这一块工作的记录,比如说围绕道路清扫工作开展的会议次数、统筹安排记录、路面卫生变化照片等文字性、可视性的过程资料,还要我们将它们按要求存档和录入指定系统,没有年轻人就做不了这些。”

数据材料具有庞杂性、多样性与时效性的特点,通常需要迅速采用计算机处理技术对其进行整理归类并及时更新,并且在此过程中,工作人员还需要通过微信和邮件等方式与上级条线部门保持沟通。同时,由于基层“权小责大事多”,为了规避不必要的责任,基层干部需要办事留痕,进行痕迹化管理,“不能好心办了坏事”。上述要求都指向了电子化办公能力,需要由能够熟练操作互联网技术、具有数据处理与材料撰写等能力的办事员承接,年轻村干部很显然更加具备这些优势。

多数农村老年人都不太懂怎么操作电脑,也很少使用微信,但现在流行在微信上发相关通知,还要在电脑上打字、填数据和报送表格,这就要求村干部掌握相关办公软件,否则会极大降低工作效率。但老年村干部的办公技术能力较弱,无法有效开展线上办公,而且他们体力也跟不上,生理条件上也无法承受越来越高强度的村级治理工作。(资料编号:20220714XJY)

可见,相对于老干部而言,年轻村干部更具技术优势。年轻村干部因具备更好的知识基础、学习能力与数据处理方法,较易掌握电子化办公技能,从而在实际对接上面各职能部门时展现出更高的办事效率。

第三,引领村庄发展的能力更强。年轻村干部不仅有一定的知识基础,且大多在返乡前都有在外务工或经商经历,见多识广,敢想敢干,具备更开阔的村庄发展思路[10]。同时,在更高政治晋升预期的驱使下,年轻干部愿意在村庄发展过程中投入更多的时间、精力,其争资跑项的活动能力和“跑动”能力更强,能够更顺畅地对接上面各个条线部门,以获得上级项目资源的支持。因此,年轻村干部引领村庄发展的能力更强。

(二)村干部年轻化的劣势:与村庄社会相对脱嵌

村干部年轻化是在应对行政业务和发展导向背景下产生的,年轻村干部的主要任务在于完成各项条线部门业务和向上争取项目资源,总体上是“唯上”的逻辑,相对忽视了“对下”的村庄内部治理工作。这导致了他们与村庄社会相对脱嵌[11],对村民不熟悉,群众基础较差,无法进行深度社会动员,在与村民打交道时较为吃力。例如,在推行“煤改电”“厕改”等需要动员村民参与的政策时,年轻村干部往往会受到较大的阻力。

在西安“煤改电”政策推行之初,村干部需要入户做工作。对于老年村民来说,他们习惯了冬天烧煤,认为取暖效果好,顺带烧水,生活成本低,因而让他们改用空调是需要做思想工作的。年轻干部入户做工作直接被老人家骂出来了,并说“不让烧煤就是想让他们老人冻死,不知道安了什么坏心”。年轻干部受不了老人家这么说,面对长辈又不能顶嘴,心里觉得委屈,前几次只能灰头土脸地回来了。(资料编号:20221125ZLQ)

虽然行政业务工作和发展导向的治理目标降低了干群直接互动概率,但基于政策执行与满足内部诉求等方面的内生治理事务依然存在,依然需要村干部具备较强的群众工作能力。但在实际治理过程中,年轻村干部往往面临不知如何走家入户、无法与村民进行有效互动等短期难以迅速克服的困难,其根源在于与村庄相对脱嵌所导致的群众工作能力欠缺。

(三)村干部年轻化的意外治理后果

从村庄治理体系本身的运转来看,较为激进的彻底年轻化也会造成以下两方面的意外治理后果。

第一,“空挂干部”凸显。空挂干部有两层含义。一是只挂其名,实际上从事完全与村庄治理无关的工作。让某一年轻人充当名义上的村干部,是为了应对政策年轻化要求的权宜之计,整个M镇约有35%的村庄存在这一情况。二是“两栖化”工作模式。年轻干部虽然参与村庄治理事务,但在县城有小产业,也在县城居住,生活与工作重心均在村外,只有村里有紧急事情时才偶尔回村,因而是一种在城乡之间双向流动的两栖模式。显然,空挂干部会削弱村干部年轻化的治理优势。

第二,体系运转成本巨大。虽然目前在岗年轻村干部较为稳定,但不可否认的是现任年轻村干部留村具有阶段性,存在流动风险,这是与其生命周期相匹配或者与其阶段性的生计模式相契合的。这源于以下两个方面的因素。一是年轻村干部以女性为主。年轻女干部大多因为孩子太小或者家里老人需要照料而选择在家“顺便”当个村干部,一旦过几年孩子长大上学或者赡养责任履行完毕,这些年轻女性几乎不可能继续留村,因为留村不如外出打工挣钱多。二是通过村干部岗位锻炼获得晋升的人毕竟是少数。从比例上看,大量年轻村干部的政治晋升希望较小,且现阶段基层工作存在一定的“事多利小责任大”的情况,这成为他们离任的另一重要因素。

总体而言,年轻村干部在岗的稳定性存疑,现阶段的留任更多是一种权宜之计[12]。从治理体系来看,若继续保持现阶段兼业化、低待遇的运转体系,恐难以留住大量年轻人;而若要用较高的福利待遇体系稳定村干部队伍,给予他们和体制内公务员一样的侍遇,则将消耗大量的治理资源。因此,不论是基于“成本—收益”的治理效率,还是基于“成效—满意”的治理效益,都不能仅仅依靠年轻干部这一单一治理主体,我们需要优化治理结构,避免走向治理悬浮。

四、双轨并行:党委引领下的

村级协同治理转型如何最大化发挥年轻村干部的治理效能并弥补其不足呢?通过持续追踪式调研发现,西安市M镇村级治理已逐渐转向黨委引领下的协同治理。这其中有能够高效完成国家行政治理任务的年轻村干部,他们扮演“办事员”角色,能有效应对各类业务工作[13]。与此同时,该治理结构还积极吸纳村庄中有权威的老人进入村干部队伍,具体方式包括返聘退休老干部和激活村民小组老组长,让他们在村社内部扮演治理角色,由他们来做群众工作。由此,在村级治理中便形成了双轨并行的治理结构[14]。值得注意的是,这种双轨并行结构使年轻和年长村干部能够发挥各自的治理优势,但他们并不是彼此割裂的,而是在基层党委的引领下分工协作,实现了治理力量的协同化(参见图1)。

(一)“分工不分家”的协同治理实践

协同治理实践一方面积极推行村干部年轻化,让优秀年轻人加入并稳定年轻村干部队伍,另一方面注重吸纳有威望、有群众工作经验的老干部,或者让已退休老干部和村内有威望的积极分子在背后支持年轻干部的工作,最终形成“分工不分家”的协同治理结构。

这种“分工不分家”的协同治理结构体现在两个层面。其一,在村干部内部工作过程中彼此协调,充分发挥年轻干部对接上级行政部门的业务优势,让其各自分工负责对接不同条线部门,但遇到系统性的诸如人居环境整治、秸秆禁烧以及拆迁安置等政策执行工作时,则是新老干部协同合作,在村支书的统筹下开展工作。其二,村组之间的“分工不分家”协作模式,既充分发挥了村民小组自我管理、自我壮大集体经济的功效,更充分激发了小组作为最基本治理单元的作用[15]。要充分挖掘类似村民组长这种有威望人士的潜力,发挥内部治理资源的作用[16],提升村庄整体治理效能。

(二)青年干部的权威塑造

村干部年轻化显然已成为不可逆的趋势,在此背景下,如何塑造青年村干部的治理权威,将显著影响青年干部作为村治主体的治理实效[17]。具体而言,青年干部可在借用性权威③与实践性权威两个层面实现上述目标。

第一,借用性权威层面。在大力推行村干部年轻化的同时,也不能忽略中老年干部的优势。年轻村干部在学历、知识与业务能力等方面具有多重优势,是村治主体中的行政精英,而老干部作为地方社会的乡土精英具备内生权威优势。当下村治主体应实现乡土精英与行政精英的协同,进而实现村治主体权威的再造[18]。在实践中,返聘退休老干部入村以及让退休老干部担任组长,使年轻村干部在具体一线开展工作的过程中拥有背后支持性的力量,这也进一步形塑了年轻干部的借用性权威,进而形成“年轻人在前台、中老年人在背后”“老年人带年轻人”“老年人忙治理年轻人忙业务”的双轨并行结构,取得了较好的治理效果。

第二,实践性权威层面。在双轨治理结构下,年轻干部的实践性社会权威可被不断形塑。在开展“厕改入户”“煤改电”等综合性、与群众密切接触的工作时,通过老干部带新人的方式,青年干部的群众动员能力在不断入户处理这些具体事件的过程中得到锻炼,体现了实践性社会权威的形塑过程[19]。这种实践性社会权威本质上源于一种本土关联和情感联结,具体实践将干群之间的“事件性关联”转化为“社会性关联”[20],让年轻干部逐渐能够通过日常交往、人情往来以及内部互动构建社会性关联,从而能更顺畅地开展基层群众工作。

五、结论与讨论

在全面推进乡村振兴与基层治理现代化的过程中,国家选任干部政策导向与基层治理任务转型共同形塑了显著的村干部年轻化趋势。通过对西安市M镇的追踪式田野调研,本文对当地村干部年轻化的历程进行了研究。年轻村干部能充分发挥其行政业务能力从而实现带领村庄发展的目标,但这些村干部也因与村庄社会相对脱嵌而造成其群众工作能力不足。因此,全盘村干部年轻化将可能导致基层治理陷入悬浮,基层治理体系陷入高成本的“空转”困境[21]。为了应对这一困境,M镇构建了基层党委引领下“年轻干部业务化+老干部顾问化”的双轨治理结构。该结构将行政业务治理与内生自治治理相结合,既能够帮助村干部高效完成各类治理事务,又能够相对简约地维持已有的治理体系,实现了村内治理主体的内部协同,有效维持了村庄治理体系的稳定,较好地满足了多元化的治理需求。

需要进一步思考的是,双轨协同治理结构本质上是转型社会的过渡性治理模式[22],必然会随着村干部的全盘年轻化而被重塑。当前亟待解决的问题是如何形塑村干部的治理权威,在充分发挥村干部年轻化优势的基础上,如何弥补其内部群众动员的短板。从这个意义上讲,村级治理要在双轨治理结构基础上,不断培育年轻干部的治理权威。这一治理权威可在日常治理实践中不断获得,即借由老干部的“传帮带”与妥善处置一件件具体事件的实践,在借用性权威与实践性权威的加持下,逐步培育年轻干部的内生治理权威。唯有如此,基层治理行政化、年轻化与职业化才能避免走向治理悬浮,进而助推乡村振兴与基层治理现代化战略目标的实现。

注释:

①按照惯例,本文对相关的人名、地名都进行了匿名处理。

②这里的数据来自地方组织部门工资发放政策以及村干部个人工资发放记录。

③借用性权威,是指年轻干部在一线做群众工作时可以依靠老干部的权威支持,背后体现出新老干部之间的联动机制。

参考文献:

[1]习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[M].北京:人民出版社,2022.

[2]吳毅.国家治理现代化的现实目标与可能路径[J].华中科技大学学报(社会科学版),2014,(3).

[3]王阳,熊万胜.从简约治理到精细治理:效率视角下的社会治理及其变迁[J].暨南学报(哲学社会科学版),2021,(7).

[4]贺雪峰.乡村治理中的公共性与基层治理有效[J].武汉大学学报(哲学社会科学版),2023,(1).

[5]唐皇凤,王豪.可控的韧性治理:新时代基层治理现代化的模式选择[J].探索与争鸣,2019,(12).

[6]欧阳静.简约治理:超越科层化的乡村治理现代化[J].中国社会科学,2022,(3).

[7]张新文,张龙.村支两委“一肩挑”与乡村治理——基于复合科层式治理的阐释[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2022,(5).

[8]徐勇.中国式基层治理现代化的方位与路向[J].政治学研究,2023,(1).

[9][美]埃莉诺·奥斯特罗姆.公共事物的治理之道[M].余逊达,陈旭东.上海:上海译文出版社,2021.

[10]张莉.财政规划与国家治理能力建设——以环境治理为例[J].中国社会科学,2020,(8).

[11]安永军.乡村振兴背景下村干部年轻化与村级治理悬浮化——以陕西西安G镇为例[J].北京工业大学学报(社会科学版),2023,(1).

[12]黄思.村干部年轻化与基层治理变迁——基于“走读干部”现象的考察[J].中国青年研究,2023,(4).

[13]黄思.乡村振兴背景下县域青年参与乡村治理研究——以后备干部制度为例[J].中国青年研究,2021,(5).

[14]李丹阳,张等文.驻村干部和村两委的协同治理[J].华南农业大学学报(社会科学版),2021,(6).

[15]吴理财.村民小组的历史变迁及其基本逻辑[J].社会学评论,2021,(4).

[16]丁波.微治理:乡村治理中的单元下沉与生活转向[J].华中农业大学学报(社会科学版),2023,(2).

[17]杨富平.行政主导的双轨治理:新时代基层治理逻辑的一个理解框架——基于浙东横镇的田野调查[J].湖南农业大学学报(社会科学版),2023,(4).

[18]杜姣.乡村振兴背景下村治主体精英结构的转型及其影响[J].探索,2022,(3).

[19]陈景辉.实践权威能够创造义务吗?[J].法制与社会发展,2019,(4).

[20]朱战辉.数字下乡“最后一公里”困境及其路径优化[J].社会科学研究,2023,(5).

[21]韩志明.基层治理悬浮与下移的张力及其辩证分析[J].人民论坛,2021,(24).

[22]罗兴佐.过渡型社会与乡村治理现代化[J].华南农业大学学报(社会科学版),2021,(2).[责任编辑:李堃]

Transformation of Governance Tasks, Rejuvenation of Village

Cadres and Dual-Track Collaborative Governance

Huang Jiapeng

(Nanchang University, Nanchang Jiangxi 330031)

Abstract:Under the background of rural revitalization and the modernization of grassroots governance, the transformation of grassroots governance tasks highlights the administrative and developmental orientation of village-level governance, resulting in the gradual rejuvenation of village-level governance subjects. The rejuvenation of village cadres is conducive to the efficient completion of national administrative operations and village-level development goals, but it is impossible to go deep into village society to achieve internal mobilization, and it is difficult to effectively undertake the mass work required in the process of policy implementation. In order to achieve the goal of administrative, developmental and mass governance, village-level governance has gradually shifted to collaborative governance under the leadership of grassroots party committees, the core of which is to form a stable structure of “young cadres plus old cadres” and “autonomous force plus administrative force” in the practice of village-level governance. The dual-track parallel structure of village-level governance can not only give play to their respective governance advantages, but also divide labor and cooperate under the guidance of grassroots party committees, and realize the coordination of governance forces.

Key words:rural revitalization, governance modernization, rejuvenation of village cadres, collaborative governance, dual-track construction