民事诉讼中专家辅助人出庭制度的现状运行与原因探寻

——以56 份裁判文书为研究样本

曾俊荣

(深圳大学 法学院,广东 深圳 518000)

一、问题的提出

专家辅助人①是民事诉讼立法规范中“具有专门知识的人”在学术界以及实务界的常用表述。《民事诉讼证据司法解释的理解与运用》一书中对专家辅助人作了如下解释:“指在科学、技术以及其他专业知识方面具有特殊的专门知识或经验的人员,根据当事人的聘请并经法院准许,出庭辅助当事人对诉争的案件事实多涉及的专门性问题进行说明或发表意见和评论的人”[1]。专家辅助人制度自产生以来,被学界讨论甚多,在司法实务中对其运用也不在少数,但是专家辅助人制度的相关问题仍存在亟待澄清的空间。

首先是对于专家辅助人的法律定位问题。由于在立法时并未对“具有专门知识的人”进行具体的法律定位,导致学界对于专家辅助人的法律定位莫衷一是。在司法案例中对于“具有专门知识的人”的称呼也是不一而足,司法实践亦较为混乱。在民事诉讼程序中对专家辅助人进行法律定位,是明确其与诉讼中其他主体(包括法官、诉讼参加人与其他诉讼参与人)之间法律关系的前提,也是确定专家辅助人的权利义务以及建立完善有关的配套制度的基础。因此,我们对于专家辅助人制度进行理论探讨,必须首先对于专家辅助人的法律定位进行明晰。

其次是专家辅助人意见的证据属性问题。此问题涉及两个小问题:一是专家辅助人意见能否归入法定证据种类?根据《民事诉讼法司法解释》(以下简称《民诉解释》)第122 条第2 款的表述,是将专家辅助人在法庭提出的意见视为法定证据种类之一,即当事人陈述的一种。这是否合理?是否会造成当事人与专家辅助人法律地位的混淆?二是专家辅助人意见对于法官裁判会产生何种影响?在现行法规范中并未明确规定法官在裁判文书中对于专家辅助人意见采纳与否以及采纳程度进行文书说理和心证公开。如何确定专家辅助人意见在司法活动中的运用程度?专家辅助人意见如何影响法官心证?阻碍法官对专家辅助人意见认定的因素有哪些?

以前述问题为出发点,本文首先将对专家辅助人制度的产生背景与沿革进行理论研讨;其次以实证数据为蓝本剖析专家辅助人制度运行中面临的困境;最后借助案例数据的实际支撑,探讨上述问题的可能根源。通过本文,以期为论证专家辅助人的法律定位和专家辅助人意见的证据属性提供学理和实证依托。

二、实证考察:专家辅助人出庭制度运行中存在的问题

笔者利用“中国裁判文书网”对于涉及专家辅助人的相关案例进行归类分析②。由于《民事诉讼法》(以下简称《民诉法》)第79 条在2021年修订为第82 条,所以分别进行两次检索。首先,将搜索范围限定为“法律依据”,分别以“《中华人民共和国民事诉讼法》第79 条”和“《中华人民共和国民事诉讼法》第82 条”为关键词;其次,将“案件类型”限定为“民事案件”;最后,在以民诉法第82 条的检索中,限定“裁判日期”为2022-01-01 至2022-05-28③。截至2022 年5 月28 日,在两种检索条件下,该网站各收录2017—2022 年文书123 份以及2 份,总计125份。通过阅读整理,剔除无关文书69 份④,共筛选出56 份有效裁判文书。

针对56 篇文书的实证考察,本文将从图1所示的路径出发对于专家辅助人在司法实践中的运用现状进行探究,并对于以下问题进行探讨:一是在何种情况下法官倾向于允许专家辅助人出庭以及基于何种理由法官不准许专家辅助人出庭;二是专家辅助人出庭对于案件结果有多大程度的影响;三是涉及专家辅助人的费用承担问题。根据研究路径,本文实证考察分为庭前、庭中、庭后三部分。

图1 本文的实证考察路径

(一)庭前:专家辅助人整体运用率不高,但出庭率较高

根据《民诉法》第82 条以及《民诉解释》第122 条规定,当事人可以根据需要在举证期限届满前向法院申请“具有专门知识的人”出庭,而对于当事人申请的决定权则归于法院。庭前主要涉及一方或双方当事人向法院申请专家辅助人出庭以及法官依职权裁定是否准许两大部分。自《民诉法》2012 年修正以后,专家辅助人的出现使得鉴定人对专业知识解释权的“垄断”局面有所改善。但从数据上看,专家辅助人的整体运用率并不高。

笔者分别以“案件类型:民事案件”“全文:鉴定人出庭”以及“案件类型:民事案件”“全文:专家辅助人出庭”为关键词在中国裁判文书网进行检索。检索结果按年份排列,得出图2。从图2 可以看出,尽管我国立法规定了专家辅助人出庭的具体规范,但专家辅助人出庭的案件量达峰值时仍不及鉴定人出庭案件量的4.8%⑤。

图2 鉴定人出庭与专家辅助人出庭案件数量比

在56 篇样本文书中,经过当事人申请并获法院准许出庭的文书有49 份,专家辅助人未出庭的文书有7 份,专家辅助人出庭的占比相对较高。通过阅读,对于专家辅助人未出庭的原因进行进一步探究发现专家辅助人未出庭的理由有以下三种:一是举证期限已过(占比29%)。当事人申请专家辅助人的时间太晚,超过举证期限,为了保证诉讼顺利进行、防止过度拖延、增加额外诉讼成本,法院未予准许当事人的申请。法律依据为《民诉解释》第122 条。二是费用过高(占比为14%)。在北京市延庆区人民法院(2019)京0119 民初9929 号民事判决书中,双方当事人认为第三方鉴定评估机构的成本较高,最后该案采用的是法院依职权委托鉴定人对相关事项进行中立评估。三是法院未批准(占比为57%)。在专家辅助人未出庭的7 份文书中,有4份是法院未批准当事人对于专家辅助人出庭的申请。法院一致认为在已有书面鉴定意见的前提下,已无专家辅助人出庭的必要。此外,在石家庄市长安区人民法院(2018)冀0102 民初6001 号民事判决书中,法院对于不予批准当事人申请的理由有相应的论述:“本院认为,……《司法鉴定意见书》是依法定程序作出,且鉴定人员经本院通知出庭作证,在原告无相反证据足以推翻该鉴定意见的情况下,对该鉴定意见,本院予以采信。”专家辅助人出庭的目的即是为了证明鉴定意见在内容或程序上存在缺陷,而该法院认为专家辅助人出庭的前提是鉴定意见被证明存在法定的缺陷,故此与常理相悖。

(二)庭中:专家辅助人意见采纳率畸低

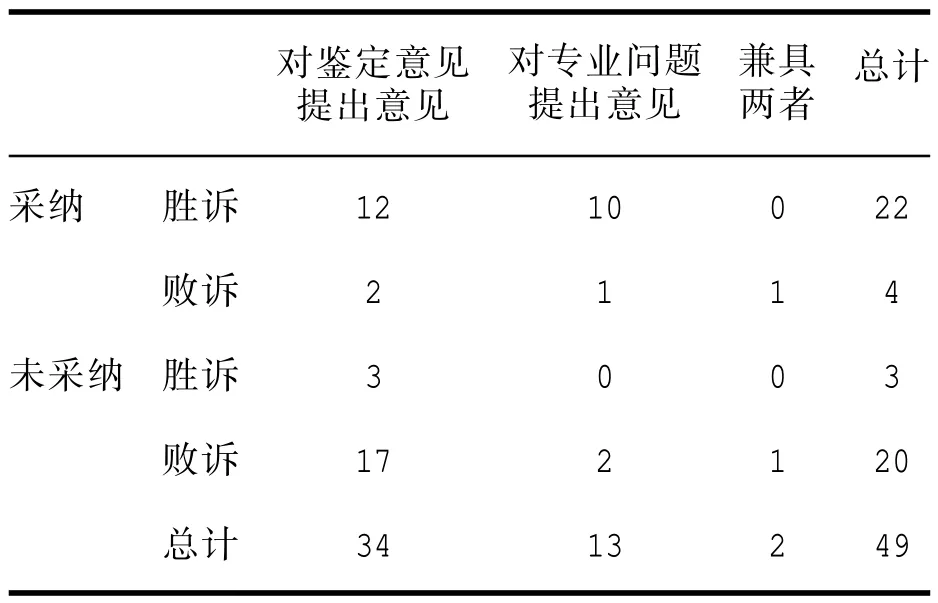

根据《民诉法》第82 条的规定,专家辅助人出庭的作用主要有二:一是对鉴定结论发表意见;二是对专业问题提出意见。对于统计样本进行梳理,发现专家辅助人出庭仅对鉴定意见发表看法的文书共有34 份,仅对专业问题发表观点的文书共有13 份,其中有2 份文书,专家辅助人对于鉴定结论和专业问题都发表了自己的看法⑥。除此之外,笔者还对于专家辅助人出庭所作陈述与鉴定结论是否相左进行了归纳。结论发现在专家辅助人出庭的目的是对鉴定结论发表意见时,仅有极少专家辅助人与鉴定结论观点相同⑦。

对统计样本进行分析可以发现,相较于专家辅助人出庭就鉴定意见提出意见的情况,专家辅助人出庭仅就专业问题提出意见更容易得到法官的采纳。在前者34 份文书样本中,法官采纳10 份,未采纳21 份,部分采纳3 份;而在后者13 份文书样本中,法官采纳10 份,未采纳3份。专家辅助人出庭对于鉴定结论和专业问题都提出意见的两份文书中,法官对专家辅助人意见采纳与否的比例恰为1∶1。数据对比参见表1。由此可得出以下结论:首先,存在鉴定意见的前提下引入专家辅助人,能够让庭审对抗更加激烈。这可以从法官对于专家辅助人意见采纳与否,亦或是部分采纳的多样化表现中得出;其次,法院在专家辅助人仅对专业问题提出意见的案件中会更多地采纳专家辅助人意见。

表1 法官对专家辅助人意见采纳情况统计(单位:份)

专家辅助人仅对专业问题发表意见可能基于以下原因:一是案涉争议专业性较强,超出鉴定人员能力范围。在涉及专业领域知识时,双方当事人以及法官只能选择聘请在该领域具有专业知识的人员对问题发表意见,而法官只能被动接受最后辩论得出的结论。二是专家辅助人出庭是为了让争议事实更加明晰,鉴定人与专家辅助人在价值功能上的重合意味着两者均是为帮助法官更好地认定案件所涉的专门性事实。在有些涉及专业领域纠纷的案件中,各方观点不一而足,对于争议事实越辩越模糊,双方又各执一词,此时就需要专家辅助人利用自己的专业知识发表观点,而不是全盘否定鉴定结论。此时专家辅助人更像是选择不同观点进行投票的角色,目的是帮助法官判定案件事实。因此,可以得知在专家辅助人仅对专业问题提出意见的情况下,法官为了能够对案件事实形成心证,会倾向于选择采纳专家辅助人的观点。

在49 篇文书样本中,法院对于专家辅助人意见的态度为采纳21 份、未采纳25 份、部分采纳3 份。在这个总的统计样本中,可以看出法官对于专家辅助人的态度较为中立。在采纳与不采纳的两派阵营中,分别选取了两份典型文书来加以论证:在法官采纳专家辅助人意见的文书。首先是福建省厦门市翔安区人民法院(2018)闽0213 民初577 号民事判决书中,该案是较为成功的对于鉴定意见的科学性、客观性、公正性进行了质证,并且扭转了法官对鉴定意见的心证。又,在河北省盐山县人民法院(2016)冀0925 民初1458 号民事判决书同前述文书一样,在经过专家辅助人对于鉴定意见的质证后,法院认定鉴定意见不能作为XX 行为存在因果关系的依据,取消了鉴定意见的证据能力。

其次是法官不采纳专家辅助人意见的文书。在湖南省永州市冷水滩区人民法院(2018)湘1103 民初1461 号民事判决书中,法院认为专家辅助人的意见仅为个人观点,在没有推翻鉴定结论的情况下,法院对专家辅助人意见不予考虑。这意味着鉴定意见在法院或法官心中具有天然证据能力的,仅在当事人或者专家辅助人对于鉴定结论提出有效的证据证明其不具备证据资格时,才会被法院法官排除考虑。另,在福建省石狮市人民法院(2018)闽0581 民初4314 号民事判决书中,法官在论述是否采纳专家辅助人意见时指出专家辅助人意见具有倾向性,并不能作为单独定案的依据,需要有其他间接证据佐证。该法院的做法也不当缩减了专家辅助人意见的证明力。

(三)庭后:裁判文书缺乏对专家辅助人意见的回应,说理不充分

在庭后主要涉及法官心证的形成、文书说理以及专家辅助人费用的承担问题。对于前者,通过研究样本文书探究法官对于专家辅助人意见采纳的态度与案件结果之间是否的某种相关性。除此之外,本文将进一步考察法官在裁判主文中针对专家辅助人意见的心证公开程度。对于后者,笔者将通过分类讨论,对专家辅助人出庭费用由谁负担的问题进行探讨。

首先,对于法官心证的形成进行实证探究。笔者通过对于统计样本文书进行阅读梳理,得出表1。表1 能在一定程度上反应法官对专家辅助人意见采纳的态度与案件结果之间的某种关系。其中“采纳”包括“部分采纳”,“胜诉”包括“部分胜诉”。

对表1 进行整体分析,可以发现“采纳—胜诉”以及“未采纳—败诉”的文书比例占据大,而“采纳—败诉”或者“未采纳—胜诉”的文书占比较小。前者反映出法院如果选择采纳专家辅助人意见,相当于选择相信一方当事人对于该争议事实的陈述,进而该方当事人胜诉的可能性随即大幅提升。而如果法院选择不采纳专家辅助人的意见,转而对鉴定意见给予内心确信,那么聘请方当事人将有很大可能会败诉。笔者通过阅读后者占比小的文书,发现结果具有一定程度上的同质性。比如在“采纳—败诉”项下的文书中,在专家辅助人对鉴定意见以及专业问题提出意见之后,法院采纳专家辅助人的意见对于相关争议事实作出认定,但由于被告承担民事责任的要件事实业已证成,该间接事实的瑕疵并不影响被告民事责任的承担,因此被告仍承担了败诉结果。与此相类似,“未采纳—胜诉”文书中也表现出:虽然一方当事人申请专家辅助人出庭发表的意见未被法院采纳,但由于该争议事实较小影响或并不影响法院对于该案民事权利义务的分配,因此该方当事人仍能胜诉。

其次,是裁判文书的说理。在49 份文书样本中,裁判文书未对专家辅助人意见予以回应的有15 份。或者是没有对鉴定意见与专家辅助人意见存在的分歧予以说明就直接采信鉴定意见,或者直接作出“鉴定机构和鉴定人具有相关资质、鉴定程序合法、鉴定意见应当采信”的结论;说理不充分的有21 份,多数仅指出“专家辅助人意见未提供有效的证据推翻鉴定意见”⑧或是“专家辅助人意见属于个人意见”⑨,故转而采信相关的鉴定意见;说理相对充分仅有13 份。

最后,就是对专家辅助人出庭费用负担的探讨。根据《民诉解释》第122 条的规范,法院如若准许专家辅助人出庭,则由申请方负担相关费用。在对样本文书阅读后发现,在一般案件中,聘请专家辅助人一方当事人一般并不会提出相关费用须由对方承担的诉讼请求。尽管有当事人在提出该费用应由对方承担的诉讼请求,但法院均在裁判主文部分援引了《民诉解释》第122 条对于该请求予以驳回。值得注意的是,在特殊类型——环境公益诉讼案件中,当检察院申请专家辅助人出庭对于污染范围、因污染造成的生态环境修复费用或是相关专业性问题发表专业意见时,检察院作为民事诉讼原告在诉讼请求中主张专家辅助人出庭的相关费用应当由被告承担均得到了法院的支持。在江苏省徐州市中级人民法院(2019)苏03 民初338号民事判决书以及山东省聊城市中级人民法院(2019)鲁15 民初635 号民事判决书中均有体现。根据《最高人民法院关于审理环境公益诉讼案件的工作规范(试行)》第28 条的规定,被告应当承担检验、鉴定费用,原告合理的律师费以及为诉讼支出的其他合理费用。该条以规范调解公告的必要内容委婉地将检察院为诉讼支出的其他合理费用判由被告承担,而专家辅助人的出庭相关费用即属此列。

三、追本溯源:专家辅助人出庭制度运行中现存问题的原因探寻

(一)当事人和法官对专家辅助人在诉讼中所起的对抗作用认识不足

从概念内涵和价值功用上看,专家辅助人是作为在庭审中与鉴定人相抗衡的角色,可以弥补鉴定人制度暴露出来的不足。专家辅助人在庭审中所起的对抗作用有以下两点:

第一,在职权主义诉讼模式下,专家辅助人能够帮助当事人积极履行举证责任。受制于鉴定启动方式被动且申请被驳回缺乏相应的救济、鉴定涵盖范围较少等原因,当事人履行举证责任较为困难。随之而来的即为举证不能的不利诉讼法律后果。在对专门性问题进行举证时,很多当事人并没有将专门性事实提交鉴定的自由[2]。在法院否定当事人的鉴定申请或者当事人所需鉴定不能落入鉴定事项范围⑩之中时,专家辅助人能够尽量避免当事人陷入因无法对专门性问题进行举证而承受败诉风险的窘境。第二,专家辅助人能帮助当事人挑战对方的鉴定意见,促进质证的实质化。质证是证据作为定案依据的前提条件,但我国对于鉴定结论近乎于赋予其天然的证据资格。[3]我国民事诉讼法对于鉴定人的资格采取的是“事先统一审查机制”,也就是由相关的司法行政机构事先对于鉴定人或鉴定机构的资质资格进行审查。在具体程序中即不再对鉴定人进行资格审查。可以说,我们对于鉴定人的资格审查远没有英美法系对专家证人的审查严格。[4]因此在一定程度上,鉴定人的意见在法官心证中具有天然的证据能力。只有在鉴定结论出现明显违法或者不合理时,才有被法官否定的可能。那么在庭审中对于鉴定结论的质证,法官就会存在以走过场的形式予以简单了解的可能。在双方没有聘请专家辅助人对鉴定结论进行质证的情况下,法官只能就专业性问题对鉴定人提一些“不痛不痒”的问题,难以触及专门性问题的本质。因而在专家辅助人的帮助下,鉴定结论的地位有了被动摇的可能,两者在庭审中的交叉询问也能避免质证的形式化、空洞化。

专家辅助人整体运用率低是因为并非所有的案件均需专家辅助人出庭,但主要还是在于法官以及当事人对于专家辅助人在庭中所起的对抗作用了解不清。首先,部分当事人在法官影响下,对于鉴定结论深信不疑。在缺乏律师予以专业指导时,当事人就会默认法院的做法和裁判。其次,部分当事人想要质疑鉴定结论,但专家辅助人的出庭费用以及质疑成功概率、所需的诉讼成本都会让这部分当事人采取诉讼行为的考量因素。

(二)诉讼结构存在内在张力——对抗制与职权化

自上世纪90 年代中期起,为了加强双方对抗以便更好地实现司法公正,我国民事诉讼将当事人主义的对抗制引入审判,并推至整个诉讼过程。[2]审判是诉讼的中心环节和最后一道防线。推进以审判为中心的诉讼制度改革,即强调原被告之间的诉讼对抗以及由中立和独立的第三方进行裁决。[5]这些改革措施强调在庭审中要鼓励当事人及其代理人参与诉讼,积极在庭审中发言。但我国诉讼模式受前苏联的影响,职权主义诉讼模式根深蒂固。当事人主义的积极对抗与职权主义诉讼模式便产生了张力与冲突。

与此紧密相关的便是专家辅助人是否保持中立义务,亦即专家辅助人是否适用回避。《民事诉讼法》规定了专家辅助人出庭适用鉴定人有关规定。而对于鉴定人,《民事诉讼法》是明确规定了鉴定人在法定回避事由出现时是需要进行回避的,但是专家辅助人是否适用回避制度,我国法律及司法解释并无明确规定。专家辅助人制度的立法目的是与鉴定人在庭审中形成对抗式的局面,有助于案件事实的发现。在涉及专门领域时,专家辅助人受聘于一方当事人,专家辅助人不可避免地会将对于专门性事实的证明引导向有利于聘请方当事人的方向。因此对于专家辅助人的中立性期待并不符合人情常理。

在职权主义诉讼模式下,法官对于专家辅助人的出庭以及专家辅助人意见的采信都具有最终决定权,而法官往往以“鉴定意见对于专业事实的描述已经足够清晰”不准许专家辅助人出庭、或者以“专家辅助人是一方当事人聘请,其意见不能(单独)作为定案依据”而不当否定或限缩专家辅助人意见的证明力。这些情况都根源于法官期待专家辅助人能够保持中立地对专业性问题发表意见,但这与专家辅助人制度的立法目的与价值本源本来就是相互冲突的。

(三)法律规范不明确导致专家辅助人法律地位摇摆

首先,从民事诉讼的立法沿革看,立法规范中采用的表述是“具有专门知识的人”,而并非“专家辅助人”的表述。其次,《民诉法》、《证据规定》、《民诉解释》等民事诉讼规范都没有对于专家辅助人的法律地位予以明确。就专家辅助人法律地位不断摇摆的情况,可以从司法实践中的裁判文书对于“具有专门知识的人”的不同称呼、各地法院对于“具有专门知识的人”不同位置的安排可以得到印证。

笔者通过“中国裁判文书网”分别以“全文:专家辅助人”“案件类型:民事案件”“全文:专家证人”“案件类型:民事案件”“全文:诉讼辅助人”“案件类型:民事案件”为检索条件,在生效民事裁判文书中,这三个检索条件的结果分别是3263 份、3354 份、43 份文书。⑪并且,在实际审判过程中,也存在同一法院对于“具有专门知识的人”的口头与书面称呼不同的情况。例如最高院在审理“奇虎360 诉腾讯”案件时,尽管在开庭时设置了“专家证人”的席位,但是却在裁判文书中采用了“专家辅助人”的称呼,并未采用“专家证人”或是“具有专门知识的人”。[6]除此之外,还存在不同法院对于专家辅助人的席位座次的不同做法。例如,上海一中院为专家辅助人专门设置了专家席[7],也有专家辅助人因为原告的反对,从被告席上被请下台的实例。[2]

因立法规范相对空白导致专家辅助人法律地位摇摆的危害接踵而至。不仅给司法实践运用专家辅助人制度带来困难,而且不利于在理论界对于专家辅助人的相关问题进行更细致的探讨,包括专家辅助人的党派属性、中立性与否以及专家辅助人能否成为一类独立的民事诉讼参与人等。

对于专家辅助人的法律地位的确定,学界尚未形成通说。但从《民诉解释》第122 条、《民诉法》第47 条、《诉讼费用交纳办法》第6 条、第11 条、第29 条的规定,至少可以得出以下两点:第一,专家辅助人与鉴定人法律地位不同。专家辅助人虽然是以专业知识对鉴定意见和专业问题提出意见,但立法上并未要求其中立。中立只是对其道德要求,且法律上要求其中立并不符合期待。而对于鉴定人,立法规定了鉴定人回避的法定情形,因此鉴定人中立属法定要求。此外,有学者认为《民诉解释》第122 条中将专家辅助人意见视为当事人的陈述的做法是立法承认专家辅助人是附属于当事人的诉讼主体。但此规范仅是明确了专家辅助人意见的证据属性,且不论此种证据属性的规定是否合理,应当否认该规范有将专家辅助人列为当事人附属的意味。第二,专家辅助人与鉴定人费用负担主体不同。根据《诉讼费用交纳办法》的相关规定,鉴定人的费用是由申请方预付、败诉方最终承担,但专家辅助人的费用是由申请方最终承担。从这个角度亦能发现专家辅助人其实本质上为聘请方当事人的“口舌”,专家辅助人发表的意见很大程度上是有利于该方当事人的。

四、结语

本文从56篇样本文书出发,对于专家辅助人的实践现状进行了实证考察。学界对于专家辅助人的讨论甚多,多集中于专家辅助人的法律地位、价值功用以及专家辅助人意见的法律属性等。但笔者认为,对于专家辅助人制度的讨论需要多结合实践,否则对于概念、理论的探讨将失去其现实基础。

专家辅助人的产生有其时代背景需求以及理论基础。结合中国特色,我国在已有鉴定人制度存在的前提下发展出了专家辅助人制度。专家辅助人制度的出现在一定程度上是为了弥补鉴定人制度的不足。在对专家辅助人进行实证考察发现,法官对于专家辅助人出庭的态度比较积极,但是专家辅助人制度整体运用率低下。对于专家辅助人意见的采纳取决于是否让法官确信鉴定意见存在明显缺陷,此导致专家辅助人意见采纳率较鉴定结论畸低。在鉴定人与专家辅助人共存的庭审中,法官会更倾向于消极听审,并对两者最后的辩论结果予以采纳。不可否认的是,专家辅助人意见给法官内心确证的影响远没有鉴定意见大。法官给予鉴定意见天然的证据能力。在鉴定意见没有明显缺陷的情况下,法官都会选择采纳鉴定意见作出裁判。法官在裁判文书中对于专家辅助人意见的回应和论述较少,并不充分。专家辅助人制度运行现状的成因有以下几点:第一,当事人和法官对于专家辅助人在庭审中与鉴定人所起的对抗作用认识不足;第二,根源于诉讼结构的内在张力;第三,法律规范不明确导致专家辅助人的法律定位模糊,给理论、实践造成困境。

通过本文对于专家辅助人制度的实证研究,以期为后续专家辅助人法律地位的探析以及专家辅助人意见的证据属性分析作实证铺垫与依托。在此基础上,也能够较为合理地对专家辅助人出庭费用的负担作相应的改进与制度安排。

注释:

①学界对于“具有专门知识的人”的称谓甚多,本文采用比较之下较为多用的“专家辅助人”。

②搜集案例截止时间为2022 年5 月28 日。

③《中华人民共和国民事诉讼法》是于2021 年12 月24 日发布修订稿,并于2022 年1 月1 日实施,故将裁判日期起始点定为“2022-01-01”。

④剔除对象主要包括一是重复上传的文书;二是援引《民事诉讼法》(2021 修正)第七十九条的文书;三是一些程序性文书。

⑤2019 年专家辅助人出庭案件量为328 件,鉴定人出庭案件量为6897 件,两者比例为0.047 556 909。

⑥参见江苏省太仓市人民法院(2018)苏0585 民初3600 号民事判决书以及湖北省黄冈市黄州区人民法院(2021)鄂1102 民初3108 号民事判决书。

⑦参见山东省平度市人民法院(2017)鲁0283 民初2717 号民事判决书以及沈阳市和平区人民法院(2019)辽0102 民初10998 号民事判决书。

⑧参见山东省平度市人民法院(2017)鲁0283 民初2717 号民事判决书。

⑨参见湖南省永州市冷水滩区人民法院(2018)湘1103 民初1461 号民事判决书。

⑩《全国人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管理问题的决定(2015 修正)》第2 条数据截至2022 年6 月10 日。