高校劳动教育的开展现状与效果

黄国萍,沈丽丽,曲 霞

(1.池州学院 劳动教育研究中心,安徽 池州 247000;2.中国劳动关系学院 劳动教育学院,北京 100089)

马克思指出“教育与生产劳动相结合不仅是提高社会生产的一种方法,更是造就全面发展的人的唯一方法”[1]。教育同生产劳动相结合是现代生产的必然产物,开展劳动教育是造就学生全面发展的必然条件。2018年9月,中共中央总书记习近平在全国教育大会上提出:“培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。”2020 年3 月中共中央国务院印发《关于全面加强新时代大中小劳动教育的意见》,要求把劳动教育纳入人才培养全过程,注重教育实效,实现知行合一,促进学生形成正确的世界观、人生观和价值观。2020 年7月7日教育部印发《大中小学劳动教育指导纲要(试行)》指出:学校是劳动教育的实施主体,要对劳动教育进行整体设计、系统规划,形成可持续开展的劳动教育实施方案。正如苏霍姆林斯基所指出的那样“只有通过劳动,一个人才会以热忱的心去待人接物;经历过劳动的孩子比起没有劳动过的孩子来,在对待周围人的态度上是完全不同的”[2]。

大学生的劳动不仅是汗流浃背的体力劳动和洒扫庭除的生活劳动,更是饱含金点子、高智慧、新科技的脑力与体力相结合的专业劳动和职业劳动。大学生劳动教育是培养大学生综合素养的教育活动,关注劳动的教育性和学生的品德生成,是融德育、智育、体育、美育于一体的全面提高大学生素质的综合性的教育[3]。我国劳动教育经历了延续与借鉴、探索与创新、调整与提高的发展历程,形成了基于人的全面发展视角下的劳动教育定位[4]。目前高校劳动教育开展现状如何?效果如何?大学生的劳动素养水平如何?这都是开展劳动教育改革前需要了解的问题。池州学院与中国劳动关系学院的劳动教育研究课题组于2019-2020 年开展了全国高校劳动教育开设现状与效果问卷调查。调查分析了目前国内高校劳动教育开展现状与效果,大学生劳动素养的总体水平、输入水平和输出水平等。

1 研究数据与方法

1.1 被试

为了分析高校劳动教育开设现状与实施效果,以确定高校劳动教育的共性,2019 年8 月-2020 年3 月期间,课题组以高校大学生为主要研究对象,以高校教师(含管理人员)、大学生家长、用人单位和大学毕业生及其他社会人群为辅助研究对象,主要采用文献分析、访谈和问卷调查的方式开展研究。共收集有效数据29033 份,其中大学生数据26363 份,占90.80%,高校教师数据1382 份,占4.80%,其他社会人群数据1288 份,占4.40%,数据来源地区涵盖中国大陆地区20个省级行政区。

1.2 研究工具

1.2.1 个人信息表 调查被试个人基本信息,大学生的个人信息包括性别、年龄、就读学校类型、年级、生源地等。高校教师的个人信息包括性别、年龄、就职学校类型、工作职务等。大学生家长和社会人群调查了性别和年龄,毕业生调查了毕业年份。

表1 研究数据一览表(N=29033)

1.2.2 高校劳动教育开展现状调查问卷 该问卷包含6 个题目,主要从是否开设、开设时长、考核方式、教育内容、重视程度、学生满意度等方面调查了国内高校开展高校劳动教育的现状和效果。

1.2.3 大学生劳动素养自评问卷 该问卷包含16个题目,调查大学生劳动素养(知情意行)四个维度的水平。

1.2.4 大学生劳动素养他评问卷(高校教师、大学生家长、用人单位、其他社会人群) 该问卷包含11个题目,主要调查社会人群对大学生劳动素养四个维度水平的评价。

1.2.5 高校劳动教育需求问卷 包含20 个题目,主要调查大学生、高校教师、大学生家长、用人单位、其他社会人群对高校劳动教育内容的需求和建议。

1.3 施测程序和数据处理

大学生和高校教师以学校为单位分层随机取样,大学生家长、用人单位和毕业生及其他社会人群为随机取样。

2 研究结果与发现

2.1 劳动教育开展现状

从是否开设、开设时长、教育内容等方面调查了国内高校劳动教育的开展现状。

2.1.1 是否开设 通过调查大学生就读学校是否开设劳动教育课和高校教师就职学校是否开设劳动教育课来分析目前国内高校劳动教育开展情况。

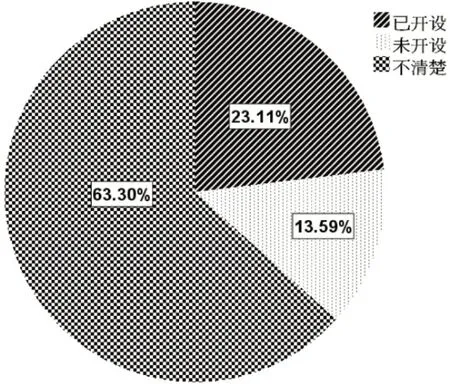

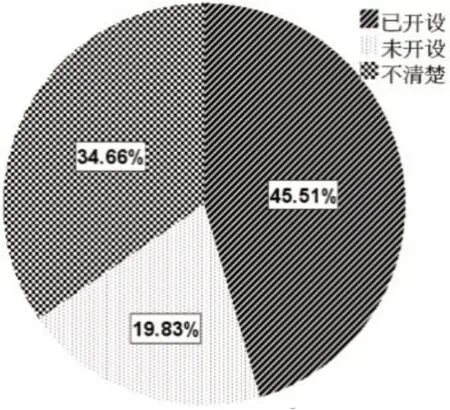

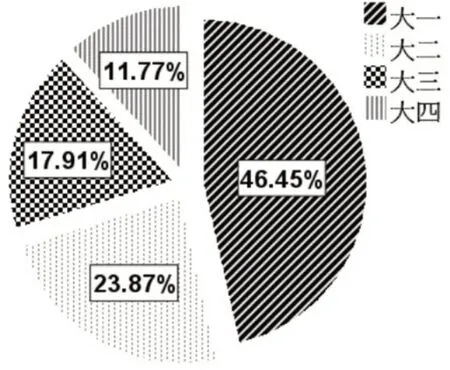

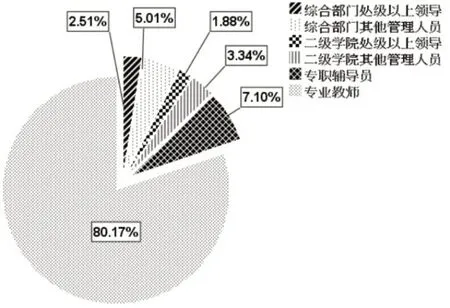

如图1所示,被调查的大学生中仅有23.11%表示就读学校已经开设了劳动教育课,13.59%明确表示学校未开设劳动课。有45.51%的高校教师表示就职学校已经开设劳动教育课,有34.66%的教师表示不清楚学校是否开设,其中专业教师占80.17%,各级管理人员和专职辅导员也有一定的占比,甚至二级学院的主要领导也有一定的比例。大一到大四的大学生明确表示已经开设劳动教育课的比例逐步降低,这可能是因为最近几年有些原来没有开设劳动教育的高校也开始开设劳动教育课,所以低年级学生中就读学校开设劳动课的比例更高。对“不清楚”的63.3%大学生所处年级进行分析发现,大一至大四均占一定比例,由此可推测,这63.3%的大学生所就读学校未开设劳动教育课的可能性更大。另外,一类本科院校大学生明确表示学校已经开设劳动教育课的有31.97%,二类本科院校开设比例仅占19.47%。

图1 大学生就读学校劳动课开设情况

图2 高校教师就职学校劳动课开设情况

图3 “已开设劳动课”大学生年级分布

图4 “不清楚”劳动教育是否开设的教师身份分布

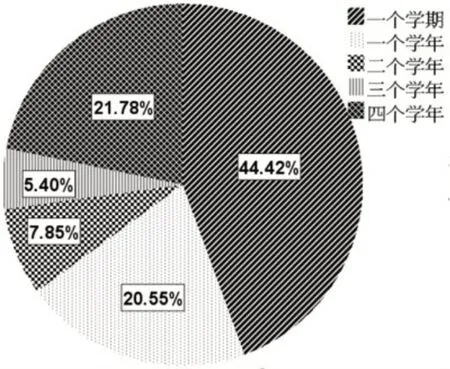

2.1.2 开设时长 调查了高校已经开设劳动教育课的时长。高校开设劳动教育课的时长多在一个学期,占比44.42%之间,相对而言,一类本科高校开设一个学期的比例更高,二类本科院校开设2-4个学年的比例更高。从总体上看,开设时间越长,劳动教育的效果越好。

图5 高校劳动教育课开设时长分布

图6 开设时长对大学生劳动教育的影响

2.1.3 教育内容 调查了已开设劳动教育课高校的劳动教育(考核)的内容,根据访谈结果,预设了劳动意识教育、生活劳动、社会劳动、专业/职业劳动4个方面19项内容备选,并征集其他内容。

图7 高校劳动教育开设内容分布

目前高校纳入劳动教育的内容参差不齐,大多数高校开展的劳动教育多是形式单一的打扫卫生等生活劳动和社会实践、志愿服务等社会劳动,学生兴趣不高,参与的积极性不够,因此出现学生在劳动素养上眼高手低的普遍现象。少数高校劳动教育已经涉及少量的劳动意识教育和专业(职业)劳动内容。

已经开设劳动教育的高校不足一半,很多老师甚至专职辅导员和各级领导都不清楚学校劳动教育开设与否,效果如何。很多高校的劳动教育不是劳动教育而是简单的卫生劳动或者劳动技能锻炼,内容单一,形式枯燥,考核简单,学生劳动的积极性和参与度不高,也容易引起劳动教育教师和管理人员的消极应付心理。劳动教育要充分贴近和融入学生的学习和生活,在不同阶段或年级主推不同的主题内容,以保证劳动教育时时有新意,次次有收获。

2.2 开展效果

调查问卷从劳动认知、劳动情感、劳动意志和劳动行为4 个维度设置16 个问题,使用五级计分,调查大学生的劳动素养达成度。图8 展示的是已开设劳动课高校的大学生劳动素养水平明显高于未开设劳动课高校的大学生。图9 是已开设劳动教育课高校的教师对大学生劳动素养明显给出了更高的评价。

图8 是否开设劳动课对大学生自评的影响

图9 是否开设劳动课对教师评价的影响

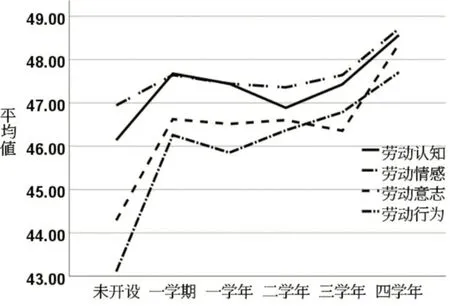

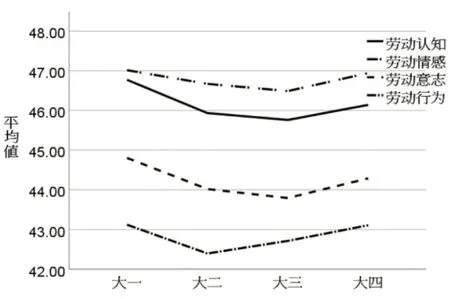

比较图10和图11中不同年级大学生的劳动素养水平及发展趋势,可以清晰地观察到劳动教育开设与否对大学生劳动素养的影响。未开设劳动教育学校大学生在劳动素养4 个维度上的水平均较低,且劳动认知和劳动情感水平明显高于劳动意志和劳动行为水平,呈现知行不一、眼高手低现象,且随年级发展变化不大;开设劳动教育高校的大学生不仅在劳动素养4个维度上的水平均明显更高,总体上呈现上升趋势,而且4个维度得分差异明显缩小,即大学生在劳动素养上知行更一致。由此可见,高校开展劳动教育对大学生的劳动素养发展影响很大。

图10 未开设劳动课的年级差异

图11 已开设劳动课程的年级差异

2.3 大学生劳动素养现状

在校大学生劳动素养的发展主要有三个来源,一是大学生初入大学时的劳动素养输入水平,二是大学期间的自然成长成熟,三是高校劳动教育的作用。学校劳动教育的实施可以促进或抑制或激发前面两个来源的作用,因此,高校劳动教育的功能更为重要。调查分析了大学生劳动素养的输入水平和输出水平、在校大学生劳动素养的总体达成程度,以及高校教师和社会群体对大学生劳动素养的评价,以此了解大学生劳动素养的现状并分析高校开展大学生劳动教育的效果。

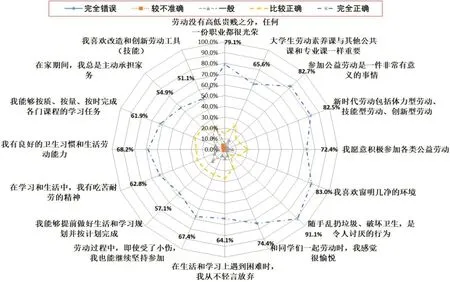

2.3.1 基于自评的大学生劳动素养输入水平现状选取未开展劳动教育高校大一学生的劳动素养自评结果作为大学生劳动素养水平现状的参考。图12较为直观地展示了刚入大学时大学生的劳动素养达成情况,虽然在劳动认知和劳动情感两个维度的多个项目上“完全正确”的达成度达到80%左右,但是在劳动意志和劳动行为两个维度的项目上达成度明显降低,只有50%左右,也就是出现了“心动大于行动”的现象。大学生初入大学时的劳动素养处于中等偏上的水平,且在劳动情感(47.01分)、劳动认知(46.77 分)、劳动意志(44.8 分)和劳动行为(43,12 分)4 个维度上的水平逐渐降低,在劳动行为和劳动意志维度上的个体间差异更大。

图12 未开展劳动教育高校大一学生的劳动素养达成度

2.3.2 基于自评的大学生劳动素养输出水平现状 数据采集时,毕业班学生基本已经完成学校学习阶段,开始自主实习或找工作,因此大四学生的劳动素养水平可以近似理解为大学生输出时的水平。选取全体大四学生的劳动素养自评结果作为大学生劳动素养输出水平的参考。

大四学生劳动素养总体水平中等偏上,但是在4 个维度及其16 个项目上达成度差异很大。从总体上看,大四学生在劳动情感上输出水平最高,其次依次是劳动认知、劳动意志和劳动行为。由图11和图14可见,已开设劳动教育高校大四学生在劳动素养4个维度上的水平和达成度都明显更高,除“劳动创新”项目外,其他项目“完全正确”达成度都在80%左右,且维度水平和项目达成度间差异更小。

图13 大四学生劳动素养的总体达成度

图14 已开设劳动课的大四学生劳动素养达成度

2.3.3 基于自评的在校大学生劳动素养总体状况

从图15 可以看出,大学生群体的劳动素养达成情况呈现鲜明的不平衡状态,在“随手乱扔垃圾、破坏卫生,是令人讨厌的行为”上的达成度最高,达到90%,其次是“参加公益劳动是一件非常有意义的事情”“我喜欢窗明几净的环境”达成度分别为82.7%和82%,达成度最低的是“我喜欢改造和创新劳动工具(技能)”,为48.5%,其次是“在家期间,我总是主动承担家务”和“我能够提前做好生活和学习规划并按计划完成”,分别为50.8%和56.3%。从总体上看劳动情感维度水平最高,得47.36 分(得分区间为10-50 分),其次是劳动认知水平(47.12 分),最低的是劳动行为水平(43.61分)。

图15 在校大学生群体的劳动素养达成度

2.3.4 基于他评的在校大学生劳动素养总体状况设置4个维度11个项目供高校教师和社会人群(用人单位、近五年的大学毕业生、大学生家长和其他社会人群)对大学生劳动素养达成情况做出评价,设置“非常充分”“比较充分”“一般”“较不充分”“非常不充分”五级计分。

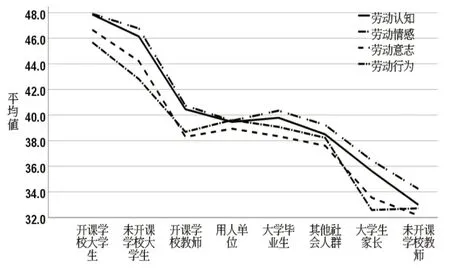

如图16 所示,不同人群对大学生劳动素养水平的评价明显不同,大学生的自我评价水平最高,学校开设劳动课程的教师、用人单位和大学毕业生给出的评分基本持平,大学生家长和未开设劳动课高校的教师给出的评分最低。

图16 不同人群对大学生劳动素养的评价

其一,高校教师对大学生劳动素养的总体评价。高校教师对在校大学生劳动素养达成度的评价较大学生自我评价偏低不少,但是在各个项目的达成度上评分较为均衡,认为在校大学生在劳动素养上“非常充分”的达成度很低,大部分的大学生处于“比较充分”或“一般”程度。总体评分中等略偏高,按照评分高低依次是劳动情感、劳动认知、劳动行为、劳动意志,高校教师认为在校大学生在劳动素养方面最弱的是劳动意志。

其二,社会人群对大学生劳动素养的总体评价。社会人群对大学生劳动素养达成度总体评价在“非常充分”“比较充分”“一般”三个层次上相差不太大。

无论是输入水平还是输出水平,抑或是年级发展,大学生劳动素养4 个维度上的水平明显不同,劳动认知和劳动情感水平高,劳动行为和劳动意志水平低,呈现出知行不一、眼高手低的普遍现象。从大学生自评、高校教师评价、其他社会群体评价中也能发现这一分层现象,而且大学生自评得分远高于教师评分和其他社会群体评分。

3 研究结论

3.1 高校劳动教育开展不平衡,管理不充分

目前高校劳动教育开展现状不容乐观,虽然越来越多的高校开始开展劳动教育,但大多内容单一、考核形式简单,学生积极性不高,而且教育生态环境创设不够。

3.2 大学生劳动教育效果明显,实用多效

大学生劳动教育是否开设以及开设时长对大学生劳动素养水平和发展均有明显影响。已经开设劳动教育课高校大学生的劳动素养达成度和劳动素养水平有明显提高,并持续发展,眼高手低、知行不一的现象也得到有效抑制。对于不同性别大学生劳动素养输入水平的差距也有很好的调节作用。

3.3 大学生劳动素养整体不高,知行不一

调查发现,在大部分高校未开设劳动教育的情况下,大学生的劳动素养输入水平和输出水平以及劳动素养总体水平差别不大,都处在中等略偏高的水平上,说明自然状态下大学生的劳动素养发展缓慢。

4 小结

构建德智体美劳全面培养的教育体系,高校推进劳动教育综合改革十分必要,势在必行。各高校应积极分析学校特色和人才培养定位,从教育研究、课程设计、制度完善、教材编写等多方面齐发力,全面推动劳动教育改革和发展。要关注大学生劳动教育的养成性,制定分步实施方案;要重视大学生劳动教育的繁杂性,创设教育生态环境;要兼顾大学生劳动教育的双面性,春风化雨润物有声;要突出大学生劳动教育的融合性,五育融合并举共生。