秦汉刻写文字与早期篆隶书法

王学理

(陕西省考古研究院,陕西 西安 710043)

小篆字体是秦代法定的官方文字,隶书系公职人员记事急就的字体。前者为正统,后者为辅助。二者虽在汉代得到沿用,但地位有了倒置的变化。

篆隶二体由秦到汉,从书法角度而言也在发生变化。

一 秦汉“刻”与“写”资料选粹

在纸张作为书写材料出现之前,记事之法不外乎刻之于铜器、石头、木板上,或书写在简牍、绢帛上。秦汉时代,记事载体上表现书法者不过是“镌刻文字”和“简牍墨迹”两种,但存世资料极其有限。不过,随着近现代考古学进程的深入,传世和新发现的“书法作品”可说是洋洋大观。尽管在区区一篇短文中不可尽数,撷取典型,毕竟能够察知秦汉时期篆隶书法变化之迹。

陕西宝鸡太公庙出土钟、镈8 件,刻有130 个字。作器者是春秋初年建有赫赫战功的秦武公(前697—前677)。

春秋晚期的秦国铜器,代表是民国初年甘肃礼县王家东台出土的“秦公簋”,刻123个字。

秦人刻文于石上的,代表是唐代出土于凤翔而流传至今的10个“石鼓”。与此时代相当的,还有凤翔秦景公(前576—前537)大墓出土的石磬,缀合后的刻文有206个字。

著名的战国秦刻石,还有宋代发现的三件《诅楚文刻石》。其中的《祀巫咸神文》刻石,出土于凤翔开元寺,有326个字;《祀大沈厥湫文》(或称《祀朝那湫文》)刻石,出在朝那湫(今甘肃平凉西北)之旁,有318个字;《祀亚驼文》刻石,则出土在要册(今甘肃正宁东60里,原有要册湫),计有325个字。三石同文,埋于山川,是秦惠文王命宗祝祷告三位大神(巫咸和水神沈厥湫、亚驼)、祈求降祸给楚的诅咒性文字。

在石鼓与石磬之后,刻文记事又有了新的突破。秦惠文君四年(前334)“封宗邑陶券”,于1948年出土于西安市鄠邑区沣河之滨①秦封宗邑陶券藏于陕西师范大学图书馆,最早由西北大学陈直教授披露。后有郭子直为文《战国秦封宗邑瓦书铭文新释》发表,载《古文字研究》第14辑,中华书局1986年版。。正背两面刻字121 个,除过指明封邑的范围之外,“天子致胙”之事也得到了印证②瓦文上有“四年周天子使卿大夫辰来致文武之酢(胙)”的刻辞,同《史记·秦本纪》上的“(惠文君)四年,天子致文武胙”的记载完全一致。。秦人于陶片上刻文记事,在以后的秦始皇陵园居赀役人墓中的“瓦志”、陶器、兵马俑上,也有着广泛应用。

秦人由石鼓开始的文字刻石,竟然创造了历久不衰的另一个记事系统。秦始皇统一中国之后,在五次出巡途中,先后于峄山、泰山、之罘、琅邪、碣石和会稽等6地,把大段文告刻在7处石头上。这种形式开创了“摩崖石刻”的先河,可谓影响深远。

由雕刻到书写,是秦人记事方法的又一次提升。最早面世的有四川青川秦武王二年(前309)更修田律木牍[1]、甘肃天水放马滩7 幅木板地图和460枚秦简,特别是湖北云梦睡虎地秦墓发现法律竹简约1 100 余支,2002 年湖南龙山里耶镇一秦代古井内发现简牍37 000 余枚,是迄今秦简出土最多的一次[2-4]。

从以上所举事实不难看出,秦的刻石是对商周甲骨、金文记事的突破,而墨书上简则是对文字刻石的扩展。

西汉踵秦之后,其刻石材料甚多。最早的有赵王刘遂《群臣上寿刻石》,散见的还有《鲁孝王刻石》、《莱子侯刻石》(又名《天凤刻石》)、《鲁北陛刻石》、《广陵中殿刻石》、《麃孝禹刻石》、《杨量买山刻石》等等[5]。但都体量不大,文字简单,又缺乏文采。好大喜功的汉武帝,步秦始皇的后尘,也曾多次登泰山,行封禅礼。元封元年(前110)的刻石,据应劭说,“立石三丈一尺”(合今7.13 米),刻辞强调礼、义、孝、仁的治国宗旨,计45 个字[6]191。他还登上崆峒山,南巡九嶷、天柱,北上琅邪。虽说多有刻石的记载,但迄今为止未见到这些摩崖刻石的任何遗留。

西汉不再有大型石刻文字,大概同书写简册的兴盛有关。人们不再寄希望于石刻记事以传承典籍。甘肃敦煌、酒泉、张掖、武威、居延、天水,新疆罗布泊,青海大通,山东临沂,安徽阜阳,湖北江陵、云梦,湖南长沙马王堆等地,都有大量的竹简和木牍出土[7]。不但分布地域广、出土数量大,而且内容丰富,涉及汉代社会生活的方方面面。相比之下,大型的摩崖石刻缺少了政府行为的支撑,就断开了它存在的前提。当然,尽管西汉的文字刻石数量少、体量不大,却具有时间上的连续性。

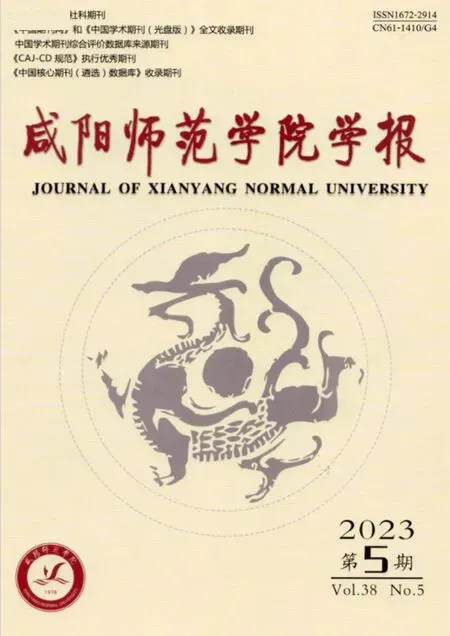

东汉时期是石刻文字分化与定型的重要阶段。陕西汉中褒斜道上的“石门颂”、甘肃成县的“西峡颂”和陕西略阳的“郙阁颂”,布局宏大,内容丰富,字体方正,淳朴古拙,体势雄伟,是东汉摩崖中的精粹。而全国的汉碑约300余通,从地域到结体,从数量到品相,更是洋洋大观。以摩崖和碑碣为主体的文字刻石,再加上石室墓、石享堂(祠堂)和石阙建筑上的题记,形成了东汉丰富灿烂的“刻石文化”。那么,摩崖和石碑分离的时间,大约就在东汉后期。从此形成的两大系统,各自独立发展,在中国历史长河中生生不息,结出了累累硕果。

二 小篆的正体与演化

秦人开始接受周文化时是亦步亦趋的,西周末年的“不其簋”,其铭文同周金文在书体上并无二致。早已享名的“石鼓文”,书体整齐,体态长方,布局严谨而骨肉亭匀,书法上字划圆蕴凝重而雍容大雅,明显是继承了西周金文大篆体或“玉箸体”某些传统,由大篆向小篆过渡并为秦篆的普及奠定了规范化的基础(图1)。春秋时期的“秦公钟”“秦公镈”“秦公簋”,其字划纤细如游丝,但精神劲健,字体近似“石鼓文”,已开小篆之先河,章法也多严整宽裕(图2)。他如“商鞅量”“大良造鞅镦”上的铭文,同样是纯粹西土的秦系文字,但已流露了走出大篆的倾向。

图1 大篆向小篆过渡时期的石鼓文

图2 秦公钟文字

秦始皇七次摩崖刻石,虽然是先书写于石再施以刀刻,使书写风味有所降低,不露锋芒波磔,不显徐疾弹动,但形态稳定、沉厚大度、笔划整齐、转折圆润,布局上字体端正、间架结构疏朗有致,是标准化了的小篆。显然同石鼓文存在着继承的关系。

小篆字体的秦代作品还有:符刻、权量、鉥印等。新郪虎符与阳陵虎符的铭文虽然笔划前瘦后肥,但笔道圆融,结体严密,是如出一人之手的小篆书体。秦12字砖文字作“海内皆臣,岁登成熟,道毋饥人”(中国历史博物馆藏),书体小篆,布局饱满,笔划圆润有力。同杜虎符、商鞅方升书体风格显有区别,同秦俑坑出土吕不韦戟内上“寺工”二字的铸铭接近(图3)。陶量上的始皇诏文、陶俑上的印戳及陶器上模印的“咸亭”章,规正娟秀,风格一致。而铜诏版上的刻铭,虽属小篆,但因錾凿之故,在笔划转折处往往坚挺趋方,走刀涩滞,留有明显的痕迹。至于二世诏版,其刀法散乱,浮浅潦草,则是缺乏小篆精神的败笔。

图3 秦小篆书体

小篆是秦代的一种标准字体。在李斯《苍颉篇》、赵高《史籀篇》和胡毋敬《爰历篇》三范本的推动下,小篆结构定形、字势纵长、线条圆匀,甚具美感。正因为小篆字体规整耐看,所以常用于皇帝刻石、符玺等庄重严肃的场景之中。

始皇陵陶俑身上的刻划陶文,虽然同运笔书写的简牍文字在书法风格上迥异,却能使我们充分体味到“草篆”急就的真谛。如“六”字不作“”而作“”;“咸”字的“口”竟用三道竖划代替,成了“”;“马”字同楷书繁体的“”相同,只是把下面的四点拉成四竖划;“咸阳赐”的“耳”旁之折,竟是一笔飞快地“扭”出来的。这些若同陵西居赀役人墓的瓦志刻文联系起来看,其约易简从的书写方式是可以想见的。因为出自工师或小吏之手,风格同书法大家相比有如山野村姑,却同样具有天然质朴之美。宁夏固原头营镇坪乐村出土的战国秦鼎口沿錾刻“咸阳一斗三升”六字[8],整体隶书,而“阳”字把“日”变作“口”,下部又少一横划,同秦俑刻字全同,足见由篆而隶的趋势与写法的普遍性,故而我们称其为“黔首的书法”[9]549(图4)。

图4 秦兵马俑身上的刻划文字

秦王朝随着政治、社会生活的频繁,固然字体仍用小篆和隶书,但小篆的使用率不断下降,逐渐让位于隶书。

三 古隶的普及与汉隶的萌生

篆书的笔划要求书写时圆转勾连,力度均匀。反之,潦草急就的结果就会使圆转变为方折,勾连变成散开。结果,整个字形和笔法就成了“以趋约易”的隶书。

秦用隶体书写带有普遍性。秦简的书体是典型的早期隶书——“古隶”。如果说四川青川秦墓的秦武王二年(前309)更修田律木牍的“古隶”还遗留有较浓重的小篆气息的话,有些字形已表现出篆隶之间的转化轨迹(图5),那么,时在秦统一前夕的天水放马滩秦简的隶意就更加明显了。最能反映“古隶”真实面目者,当推云梦睡虎地秦简(图6)。其字“书写较重倚斜,率意多变,使字具有飞扬的动感。笔划多以藏锋,亦有露锋,少见波磔,在稚朴间见秀丽。这批秦简章法不一,既有端庄齐整的,也有灵动而随活的。例如《效律》、《秦律杂抄》体态端庄,或圆笔藏锋,或稍露锋芒;《封诊式》用笔疾厉沉着,表现了沉雄的气势,每字向左上耸起的倾斜之姿,为前所罕见;《法律答问》则向右上耸起,笔势精严;这些都是为后世书法创作横竖、正倚、轻重的笔法、章法变化,提供了最早的范例”[10]50。

图5 由篆籀向隶书转化的例证

图6 秦隶书体

到了西汉,初期的刻写文字仍用小篆。汉文帝后元六年(前158)的赵王刘遂《群臣上寿刻石》,文作“赵廿二年八月丙寅群臣上寿此石北”等15个字。字体虽是小篆,但已趋近方形,转笔方折,含有隶意。汉武帝陪葬墓霍去病墓前的花岗石上,既阴刻着篆书“左司空”三字,又隶书“平原乐陵宿伯直(?)霍巨孟”等字(图7)。

图7 西汉前期由篆趋隶例证

西汉隶书继承秦隶(古隶)而来,但比起前代草率急就的随意笔法,似乎多了一些变化。或严谨平整,带有古朴的意趣;或自由随意,向章草的方向转化;或笔划简洁明快,隐伏着楷书的影子。汉简的书法艺术呈现出来的是千姿百态、浑厚质朴又落落大方的生动场景(图8)。当然,这些同书写工具毛笔的制作及笔法有关。马王堆一号汉墓《遗册》、银雀山《孙膑兵法》以及《流沙坠简》《居延汉简》都无特定的笔法,随便自如,草率急就。到了东汉,隶书成为官方规定的标准书体,从简牍上字体排列大体纵横成行、严谨有序即见一斑。隶书从古隶走向规模化、定型化为今隶的演化过程,正是书法界所谓的“隶变”。

图8 秦汉隶书

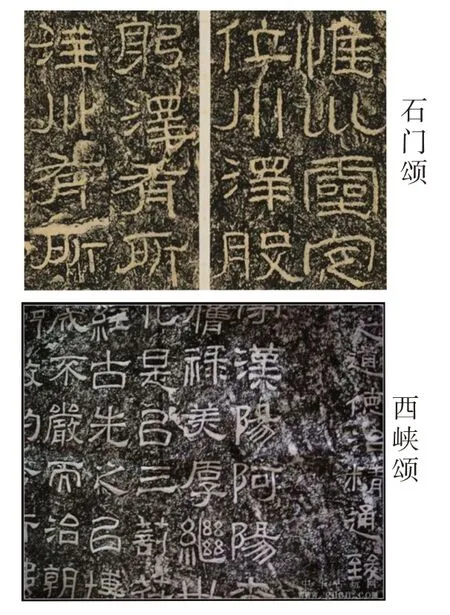

东汉时期摩崖石刻以“汉三颂”最为有名。“石门十三品”中《鄐君开通褒斜道碑》、仇绋书《郙阁颂》和仇靖书《西狭颂》笔道粗犷硬挺,不见波磔,体方笔拙,呈现出一种浑厚开张的气势(图9)。到了东汉末年的《曹全碑》,可说是“隶书”达到了登峰造极的境界。这个标准书体,从书法艺术上着眼,正如很多书法家肯定的,藏多于露,圆多于方,在含蓄中微露波磔之锋;体势之扁又左右开张,寓险绝于平正,行列有序(上下字距宽、左右行距窄)。从整体布局到每字用笔,都体现出刚柔相济之妙(图10)。

图9 东汉隶书

图10 东汉成熟的汉隶

隶书定型化、规格化的同时,行、楷悄然兴起,在以后中国历史上扮演着主角的地位。隶书作为一种成熟的书体,被历代书法爱好者摹写并发抒个人情感,创造出繁花似锦、音韵不绝的一派天地。