安康湘语的亲属称谓变读

——以“爷”“爹”为例

刘 艳

(陕西师范大学 文学院,陕西 西安 710119)

安康市位于陕西省南端、汉江的上游地段,北靠秦岭,南依大巴山。当地人口多来自历史上的移民,境内有着极其丰富的方言资源,分布着中原官话、西南官话和江淮官话,还存在着赣语[1]225-226。张德新[2]提出汉阴还有不少人讲湘语,掀起了安康湘语研究的小高潮。经过20多年的调查与研究,当地湘语的地理分布格局逐渐明晰,其语音特点得到不同程度的讨论[3-9],为后续研究打下了很好的基础。

笔者于2018—2022 年先后调查了安康石泉中池,汉阴蒲溪、涧池和安康汉滨区恒口镇的湘语。祖籍是湖南的人不少,但是能说比较地道湘语的不多,主要见于石泉中池镇的8个村,汉滨区恒口镇的2个村,汉阴蒲溪镇的12个村、涧池镇的6个村。

调查中,我们注意到安康湘语呼称“祖父”“父亲”时有变读的现象。以下分别在中池、蒲溪、涧池和恒口各选一个方言点对这一现象进行描写,系统比较四地湘语之间以及它们和周边方言、原迁出地方言之间的共性和差异,进一步分析四地湘语亲属称谓发生变读的原因。发音人均说湘语,依次是:冯宣宽,男,1960 年生,农民,初中文化,为中池镇裕民村村民,无长期外出经历,祖籍湖南宁乡。石业金,男,1953 年生,农民,初中文化,为蒲溪镇田禾村七组村民,无长期外出经历,祖籍湖南长沙。黄高润,1939 年生,退休教师,为涧池镇中营村村民,初中文化,祖籍湖南长沙善化县(今长沙县)。黄维昆,1956 年生,退休教师,为恒口镇天星村二组村民,高中文化,祖籍湖南宁乡。

一 安康湘语中的“爷”[ØiA312/Øiɛ312]和“爹”[tiA33/tiɛ33]

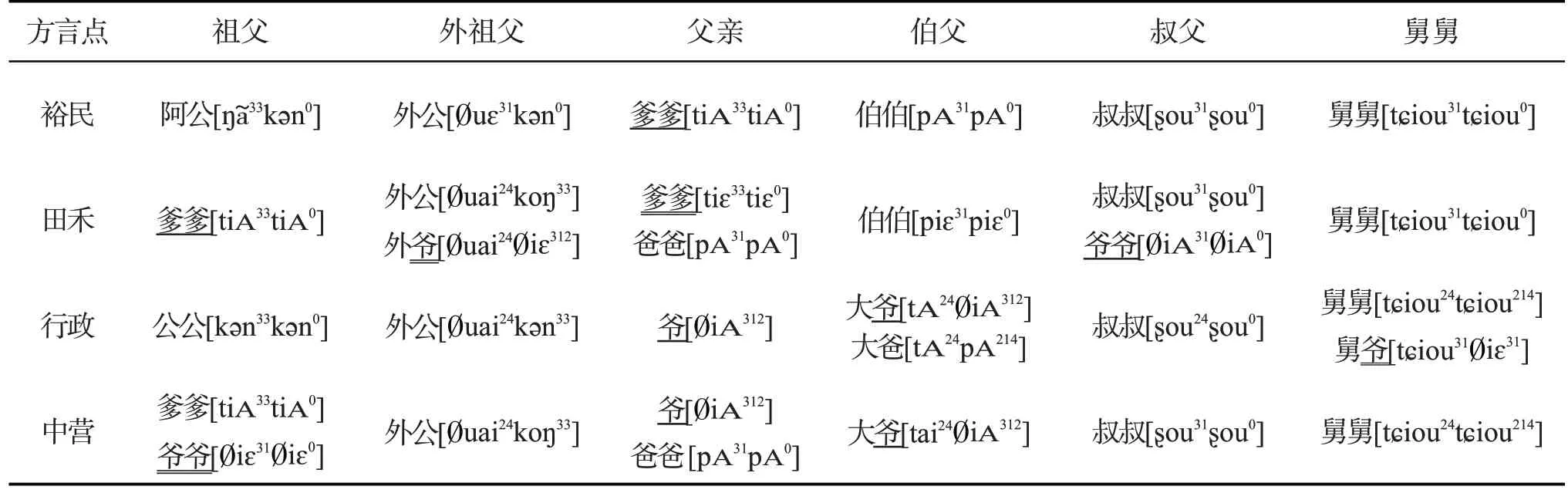

在安康湘语中,“爷”有两读,分别是[ØiA312]和[Øiɛ312],“爹”也有两读,分别是[tiA33]和[tiɛ33],两者均是通过变读音节的韵母来构成不同的称谓词语,即用改音不改字的方法来反映亲属称谓词的变读。在本次调查中,“爷”不仅仅用于称呼祖父和父亲,还会出现在其他男性亲属称谓词中,如表1所示:

表1 安康湘语中的“爷”[ØiA312/Øiɛ312]和“爹”[tiA33/tiɛ33]

(一)“爷”和“爹”的文白异读

“爷”是古假摄开口三等麻韵以母字,“爹”是古假摄开口三等麻韵知母字,根据王力[10]81,148对古代麻韵字今读韵母的拟测链条,可以得出,“爷”[ØiA312]、“爹”[tiA33]是白读音,“爷”[Øiɛ312]、“爹”[tiɛ33]是文读音。这两个字文白异读的区别在于韵母的不同。换言之,“爷”和“爹”通过文白异读的方式来指称不同的亲属称谓。

(二)“爷”和“爹”的词义所指

把四地湘语的情况综合起来看,由表1 可知,“爷”[ØiA312]既可以指称父亲,也可以指称与父亲同辈的伯父或叔父,其中,行政湘语和中营湘语中没有对伯父的统称,一般前面都要加上表示排行的“大”。“爷”[Øiɛ312]既可以指称祖父或外祖父,也可以指称舅舅。“爹”[tiA33]既可以指称父亲,也可以指称祖父,“爹”[tiɛ33]指称的是父亲。不过,在同一个湘语点,我们看不到两个不同的词义共用同一个词音的情形,这是避免日常生活中称谓混淆的结果。同时,在老一代湖南人口中,“爹爹”[tiA33tiA0]指称祖父的使用频率明显高于“爷爷”[Øiɛ31Øiɛ0],“爷”[ØiA312]指称父亲的使用频率明显高于“爹爹”[tiɛ33tiɛ0]或“爸爸”[pA31pA0]。具体来说:

裕民湘语的情况最为简单,因为人们只在面称父亲时才说“爹爹”[tiA33tiA0],而兄弟姐妹之间背称父亲时说“老子”[lɔ45tsɿ0],子女在邻居面前背称父亲时又说“老汉子”[lɔ45xã31tsɿ0]。

田禾湘语中,“爹爹”在面称父亲和称呼祖父时都出现了,但是读音有别,面称父亲的时候说“爹爹”[tiɛ33tiɛ0],称呼祖父的时候说“爹爹”[tiA33tiA0]。“爷”在称呼外祖父和叔父时都出现了,同样读音有别,称呼外祖父的时候说“外爷”[Øuai24Øiɛ312],称呼叔父的时候说“爷爷”[ØiA31ØiA0]。

行政湘语中,“爷”在面称父亲和称呼伯父、舅舅时都出现了,但读音有别,面称父亲和称呼伯父的时候,分别说“爷”[ØiA312]、“大爷”[tA24ØiA312],向别人介绍自己的舅舅时,说“舅爷”[tɕiou31Øiɛ31],“舅爷”的“爷”读[Øiɛ312]当是受到了普通话的影响。其实,在当地,统称叔叔时不说“爷”,但是称呼最小的叔父时会说“细爷爷”[ɕi24ØiA31ØiA0]或“满叔”[man45ʂou214]。可见,词根“爷”[ØiA312]在当地可以同时指称父亲、伯父和叔父,只是指称伯父和最小的叔父时,前面要加上不同的修饰成分。

中营湘语中,“爷”在面称父亲和称呼伯父、祖父时都出现了,但读音有别,面称父亲和称呼伯父的时候,分别说“爷”[ØiA312]、“大爷”[tai24ØiA312],称呼祖父的时候说“爷爷”[Øiɛ31Øiɛ0]。当地还用“爹爹”[tiA33tiA0]来称呼祖父。

(三)“爷”和“爹”的地理分布

“爷”[ØiA312]的指称对象和“爷”[Øiɛ312]的明显不同,前者主要指称父亲一辈,后者主要指称祖父一辈。同时,“爷”[Øiɛ312]的分布范围较窄,只出现在田禾湘语和中营湘语中,“爷”[ØiA312]是指称父亲的最古老的一种说法,在田禾湘语、行政湘语和中营湘语中均有分布。如果按照连续分布的原则,考虑到涧池湘语和蒲溪湘语在地理上距离较近,可以推测中营湘语可能原来也用“爷爷”称呼叔叔,只是后来受周边方言或普通话的影响而发生了改变。

值得一提的是,田禾湘语称呼叔父为“爷爷”[ØiA31ØiA0],行政湘语称呼最小的叔父为“细爷爷”[ɕi24ØiA31ØiA0],为什么当地人会把叔叔称呼为“爷爷”?岩田礼[11]232-241认为,这属于一种“改称现象”,带有迷信色彩,因为长江流域到现在对最小的弟弟的称呼还是以“父”为词根的,这是当地的一种风俗习惯,认为如此称呼,这个弟弟养起来就容易一些。可见,田禾、行政两地湘语中对叔父或最小叔父的称谓应该是受到了长江流域方言的影响。

“爹爹”[tiA33tiA0]的分布范围较“爹爹”[tiɛ33tiɛ0]广,“爹爹”[tiɛ33tiɛ0]只出现在田禾湘语中用来面称父亲,而“爹爹”[tiA33tiA0]在裕民湘语中面称父亲,在田禾湘语和中营湘语中却指称祖父,这在地理上形成了互补分布的格局。裕民属于石泉县,田禾和中营属于汉阴县,它们的行政归属不同,即使出现了同音的现象,也不会影响人们在各地的日常交流。但是如果哪天这两地的人通婚,就有可能打破各自安好的局面而发生一定的变化。

二 安康非湘语区(包括混合区)的“爷”[Øia/Øie]和“爹”[tia/tie]

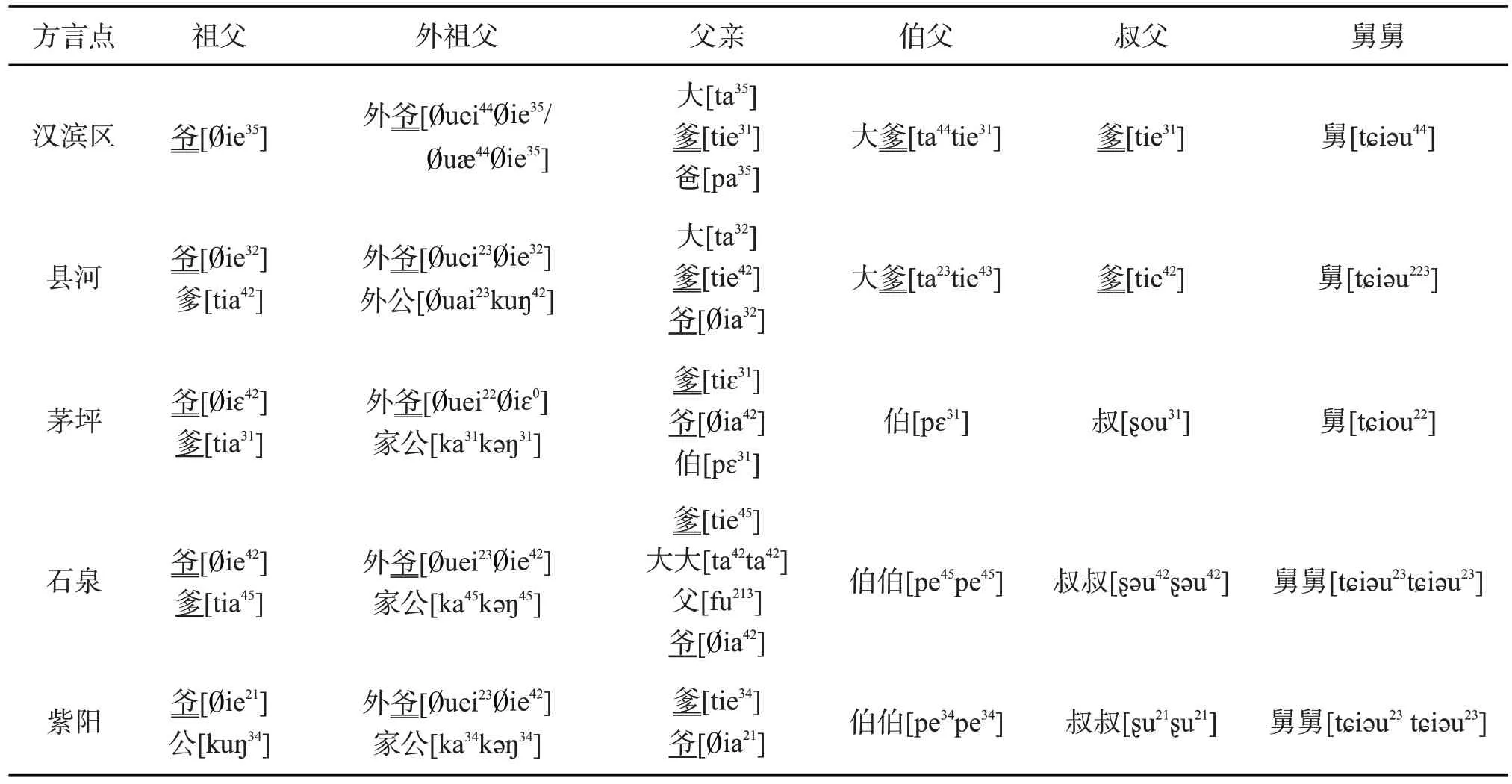

参看周政等[12]415-416的专著,可知安康非湘语区(包括混合区)也存在着用改音不改字的方法变读亲属称谓词的情形,具体情况见表2:

表2 非湘语区的“爷”[Øia/Øie]和“爹”[tia/tie]

如表2所示,“爷”“爹”文白异读的情形与四地湘语基本一致,只是舌位高低、前后的问题,不赘。

(一)“爷”和“爹”的词义所指

“爷”[Øie]或[Øiɛ]指称祖父或外祖父,这与个别湘语点一致,而“爷”[Øia]在非湘语区只指称父亲,却不用于伯父或叔父的称呼,与四地湘语有别。

“爹”[tia]指称祖父,和四地湘语一致,而“爹”[tie/tiɛ]在非湘语区既可以指称父亲,也可以用于伯父或叔父的称呼中,与四地湘语有别。需要注意的是,在汉滨区和县河镇,“爹”[tie]既可以指称父亲,也可以指称叔父,在茅坪镇,“伯”[pɛ31]既可以指称父亲,也可以指称伯父,即两个不同的词义共享同一个语音形式,这属于同音冲突,一般情况下是要进行同音回避的。那么当地是如何区分的呢?周政先生告知,在父辈亲属称谓词词根相同的方言中,比如汉滨区和县河,“爹”[tie]指称父亲,前面加上排行(“大爹”“二爹”“三爹”)后分别指称伯父或叔父;再如茅坪,“伯”[pɛ31]指称父亲,前面加上排行后用来称呼伯父。这样就不会出现同音冲突的现象了。

(二)“爷”和“爹”的地理分布

“爷”[Øie]或[Øiɛ]的分布范围较“爷”[Øia]广,前者在以上几个方言点中都有分布,而后者汉滨区未见,且不是“父亲”词条的首选说法。与四地湘语相比,“爷”[Øie]或[Øiɛ]的使用频率很高,几乎每个非湘语点都用它来称呼祖父或外祖父。

“爹”[tie/tiɛ]的分布范围较“爹”[tia]广,前者在以上几个方言点中都有分布,而后者只出现在县河、茅坪和石泉三地,且不是“祖父”的首选说法。与四地湘语相比,“爹”[tie/tiɛ]的使用频率很高,几乎每个非湘语点都用它来称呼父亲,甚至有的方言点还可以用它来称呼伯父或叔父。“爹”[tia]在四地湘语中以叠音的形式出现,但是在非湘语区都是单音节形式。

(三)非湘语区和湘语区之间的相互影响

在安康,移民方言之间或多或少都存在接触并影响着对方,也相对保留了一些自己独特的语言特点,这时,剥离出语言接触的层次就显得至关重要了。

第一,表2中非湘语区存在着的“爷”“爹”变读的情形,当不是湘语对周边方言的影响所致。参看《汉语方言地图集·词汇卷》图042和图046[13],可知“爷~爹”指称父亲或祖父的情形集中分布在长江沿岸,而汉江又属于长江的支流,我们推测这种说法是从江淮地区顺着长江传播到安康、汉中一带的。孙立新[14-16]曾列举了部分陕南方言亲属称谓词的异读别称,我们认为,湘语区的这种变读现象是原迁出地方言的遗留,这在下面的比较中还会详细论述。

第二,非湘语区不少方言点对父亲的称呼有3~4种,除紫阳外,都有“大”的说法。“大”集中分布在陕西关中一带[13],这应该是关中方言侵入陕南方言的结果。不过,四地湘语的父亲称呼中没有“大”,说明“大”的势力还没有渗透到湘语地区。然而裕民在石泉,石泉现在已经有“大”的说法了,可能未来某一天,“大”也会渗入裕民湘语。

第三,茅坪、石泉和紫阳称呼外祖父,除了说“外爷”,还说“家公”。岩田礼[17]指出,“家”[ka 阴平]在外祖父(也在“外祖母”)称谓分布图里主要分布在长江流域,即“家公、家婆”类说法自江淮地区到云南均有分布。周政等[12]44将茅坪话归为江淮官话,石泉城关话和紫阳城关话归为西南官话。由此可以推断,“家公”一词当是从江淮地区到了茅坪,再进一步传播到了紫阳和石泉,尚未渗入湘语区。四地湘语中,“外公”的使用频率最高,只有田禾湘语受到了周边方言的影响,多了一个“外爷”的说法。

第四,在安康,不管是非湘语区(包括混合区),还是湘语区,多数方言点称呼舅舅为“舅”或“舅舅”,没有词根为“爷”的情形。行政湘语中,向别人介绍自己的舅舅称“舅爷”应该是原有方言的保留。单就这个例子而言,湘语对周边方言的影响甚微。

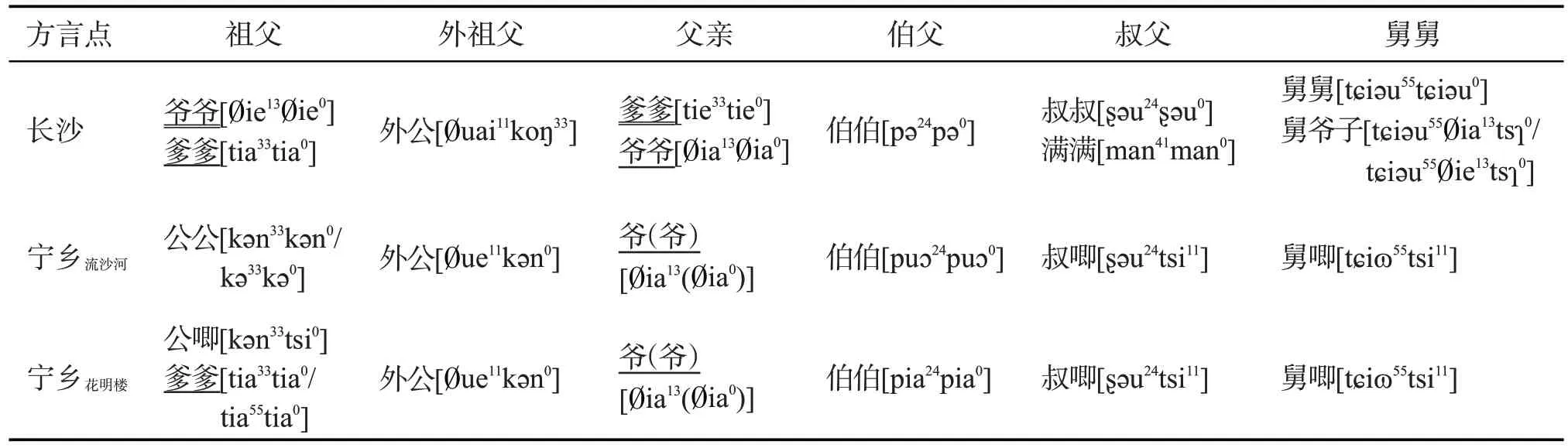

三 长沙和宁乡方言中的“爷”[Øia13/Øie13]和“爹”[tia33/tie33]

裕民湘语和行政湘语的发音人祖籍均是湖南宁乡,田禾湘语和中营湘语的发音人祖籍均是湖南长沙。对照现在的宁乡话和长沙话,可以大致了解这四地湘语保留了原迁出地的哪些语言特征。在参照鲍厚星等[18]193-194和成庆红[19]51-52论著的基础上,重新整理成表3。需要说明的是,成庆红[19]4指出宁乡话内部也有一定差异,宁乡西部称“上宁乡”,以流沙河话为代表,宁乡东部称“下宁乡”,以花明楼话为代表。由于裕民和行政湘语的发音人祖籍具体是宁乡哪里已不可知,所以我们在引用宁乡话材料时,把这两地的都列出来,便于更全面地考察。

表3 长沙、宁乡方言的“爷”[Øia13/Øie13]和“爹”[tia33/tie33]

总体来看,“爷”“爹”文白异读的情形与安康湘语基本一致,只是舌位高低、前后的问题。

(一)宁乡话“爷”和“爹”的读音层次

如表3所示,长沙话“爷”“爹”文白对立,宁乡话“爷”“爹”分别只有一种读音,与长沙话相比,便可知宁乡话的“爷”“爹”读音属于白读层。这是从邻近方言中考察当地读音层次的一个比较有效的途径。换句话说,宁乡话中的“爷”“爹”只有白读形式,说明文读的扩散波还没有渗入该方言系统,而长沙话“爷”“爹”文白并存,就会有竞争,影响它们在日常交际中的使用频率。

(二)长沙、宁乡两地“爷”和“爹”的词义所指

“爷”[Øie]在长沙话中指称祖父,这和中营湘语一致,而“爷”[Øia]在长沙和宁乡两地只指称父亲,却不用于伯父或叔父的称呼,与田禾、行政和中营湘语有别。值得一提的是,“爷”[Øie/Øia]在长沙话中也可以用于舅舅的称呼,与行政湘语类似。不过,行政湘语由于受到普通话的影响,只保留了“爷”[Øie]一读,也可以说“爷”[Øia]这个白读形式在竞争中失败而退出交际领域。

“爹”[tie]在长沙话中指称父亲,与田禾湘语一致。“爹”[tia]在长沙和宁乡话中均指称祖父,与田禾、中营湘语一致。

(三)安康湘语对迁出地方言的继承与创新

第一,安康湘语“爷”“爹”文白对立,来指称不同的亲属称谓词,这是对长沙、宁乡话的继承。但是长沙、宁乡两地称呼父亲都可以说“爷爷”,而行政湘语和中营湘语均用单音节的“爷”来面称,这应该是一种创新,可能是受到周边方言影响的结果。而且,安康湘语没有一个方言点面称父亲有“爹爹”和“爷爷”两种说法的情况。

第二,安康湘语对“祖父”的称呼,当是对迁出地方言的基本保留。与宁乡话相比,恒口湘语现在还说“公公”,裕民湘语稍有不同,称“阿公”;与长沙话相比,中营湘语有“爹爹”和“爷爷”两种叫法,田禾湘语还保留着“爹爹”的叫法。此外,“公”和“爷”“爹”相比,最古老的应是“公”,因为“公”在安康湘语和长沙、宁乡话中只存留在“公公”“阿公”“公唧”这样的复合词中,其次是“爷”,最后是“爹”[15]。

第三,安康湘语称呼外祖父更普遍的说法是“外公”,只有中营湘语受周边方言影响,多了“外爷”的叫法。安康湘语称呼伯父时分为两种:一种是继承源方言的说法,例如裕民湘语和田禾湘语都叫“伯伯”;一种是将“爷”的说法扩展到指称伯父,即在“爷”前加上排行,叫“大爷”。行政湘语对舅舅有“舅爷”的叫法,长沙话说“舅爷子”,这是保留了同样的词根,但失去了原有的子缀。

第四,长沙话对叔父的称呼中有“满满”,“满”是表小的修饰成分,可以置于一部分亲属称谓词前,鲍厚星[18]195-196列举的例子有“满姑妈最小的姑母|满哥年龄最小的哥哥|大崽大儿子—满崽小儿子|大女大女儿—满女/满妹子小女儿”等。行政湘语称呼最小的叔父为“细爷爷”或“满叔”,这个“满”应该是对源方言的继承。宁乡话背称父亲为“爷老子”或“爷老倌”,裕民湘语背称父亲为“老子”或“老汉子”。其中“老子”的说法有继承有创新,而“老汉子”的说法当是受周边方言影响的结果。

此外,还有一点值得注意,综合表1—表3来看,爹爹[tia33tia0]一词,在长沙话、宁乡话和安康非湘语区(包括混合区)以及多数安康湘语中,都指称祖父,只在裕民湘语中指称父亲,这是两个不同的词义共享同一个语音形式而没有发生变读的典型例子。

四 亲属称谓变读是同音回避的途径之一

早在20世纪80年代,米青[20]最先关注到了山西方言中的亲属称谓变读情况,之后的学者[21-24]不断补充类似的例子,说明亲属称谓词的变读并非个别现象。刘艳等[25]指出,变读是汉语方言回避同音冲突的有效途径之一。就语音系统内部而言,变读可以分为声调变读、声母变读和韵母变读三类。

本文提到的“爷”“爹”变读当属于韵母的变读,它们发生变读的原因,不是忌讳或避嫌,而是为了避免同音后发生称呼上的混乱。安康湘语和长沙、宁乡话中,用“爷”称呼父亲是唐以前“爷”用法的保留,用“爹”称呼祖父是宋以后“爹”用法的保留。《镇海县志》:“《玉篇》:俗呼父为爹。《雅俗稽言》:南人称父曰爹,祖父曰爹爹。”湖南人认为仅仅用音节数量来区分父亲和祖父还不行,于是就用文白异读的方式来区别,即“爹爹”称祖父,“爹爹”称父亲。至于“爷爷”指称祖父,毋庸置疑是受到了普通话的影响。

岩田礼[26]再次列举了“爷”作为词根时在全国汉语方言中的分布情形:北方主要指称伯父,长江流域(江淮地区)主要指称叔父,南方(沿海地区除外)指称父亲。安康湘语和湖南湘语的情况与之相符。

由表1—表3 发现,除了变读,还有其他几种常见的同音回避方式:一是前加修饰成分。如行政湘语和中营湘语指称伯父的“大爷”,汉滨区和县河两地指称伯父的“大爹”。二是增加普通话的说法,如田禾湘语和中营湘语多了用“爸爸”称呼父亲的说法。三是词义所指的转移。如田禾湘语中,用“爹爹”而不用“爷”指称父亲,却用“爷爷”指称叔父,说明和其他几地湘语相比,“爷”的指称转移到了“叔父”义,为了巩固这种说法的稳定性,当地人又将“爷”叠音为“爷爷”。四是叠音加变读。如以上方言点中指称父亲的是单音节的“爷”,指称祖父的是叠音式的“爷爷”。

综上,我们用一对亲属称谓词的变读,详细比较了安康境内湘语与非湘语区之间的异同,也对比了安康湘语与原迁出地湘语的异同,弄清了安康湘语和周边非湘语之间的接触和交融过程,并指出亲属称谓词的变读是回避同音冲突的途径之一,是这些方言体系的自我调整、自我完善。