年夜饭上的黄焖鸡

程惠子

1

在中国北方的城市,但凡有点烟火气的地方,方圆一公里之内必能看到黄焖鸡米饭的招牌。粗瓷的砂锅,掀开盖子后热气扑鼻,青椒、土豆和鸡块炖在一起,汤浓肉烂,米饭在一旁显得雪白晶莹,浇一勺到碗里,吸饱汤汁的米饭激发出碳水固有的香味,轻易就能安慰一个疲惫的灵魂。

不过,如今市面上流行的黄焖鸡与我自小概念中的黄焖鸡千差万别。我的味蕾对黄焖鸡最初的记忆来自外公。小时候每逢过年,外公都会在年夜饭上端出一份黄焖鸡。与一锅炖的黄焖鸡不同,外公做的黄焖鸡只有鸡肉,没有配菜,黄澄澄的,肉眼可见的扎实,做好了盛在镶蓝边的搪瓷盘子里端出来。鸡肉被蒸得酥烂爽滑,入口即化,那种能在上颚盘旋几日的香气,令桌上的七盆八盏瞬间失色。

我对黄焖鸡的概念一直停留在这个层面,以为黄焖鸡就是颜色黄黄的酥肉,直到后来去外地上大学,才发现原来普遍意义上的黄焖鸡是酱油焖出的鸡块。也正是从那一年开始,外公不再做他的黄焖鸡,至此黄焖鸡的概念在我的记忆中被改写,像是经典小说的荒诞续篇。

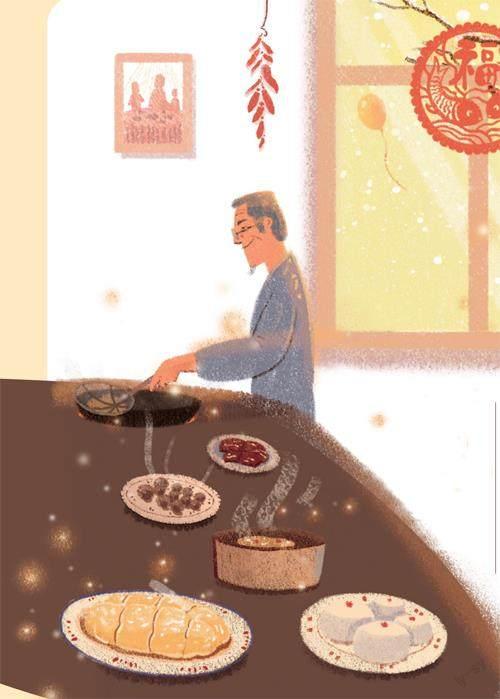

外公在世的時候总是系一条深蓝色的粗布围裙,站在狭窄的灶台前面,手里的锅铲用隔热胶布缠了好几圈。厨房台面上排队一般堆满了过年的各种吃食:风干好的鸡肉;炸得酥脆的萝卜丸子;卤好的牛肉和松花蛋拼成一盘;腐竹早早浸在水里泡发,褶皱一点点舒展开来,松软地布满整个碗面。…外公上身穿着靛蓝色的罩衫,领口露出棕色的毛衣领子,他被一圈食物围在中央,饱满朴实得像一个传统的春节。

年夜饭总是外公主厨,大人们忙进忙出,我陪外婆坐在客厅看春晚,在不绝于耳的嘈杂声中拣一块炸好的麻花,满心欢喜地等着开席。

黄焖鸡是压轴的一道菜,端上桌后会先扣在白瓷碗下面,直到所有人碰了杯才把碗掀开。吃黄焖鸡要用汤匙,筷子夹不起酥烂的鸡肉,吃的时候从碗底连着汤舀一勺,鸡肉浸出本味的汁水, 黄亮黄亮的,空口吃也不会咸。

2

外公生病后,年夜饭再也没有了黄焖鸡。之后的年夜饭多是母亲主厨,外公在客厅坐着。彼时我刚刚上大学,过年回到家里,他问我宿舍什么环境、食堂饭菜如何,我和他说生活条件都还算好,食堂里也有黄焖鸡卖,只是跟家里做的不太一样。他没再说话,很缓慢地站起来,在屋里走上一会儿,又很缓慢地坐下,他刚搭好的心脏支架不允许他有任何幅度稍大的动作。外面买回来的鸡代替了黄焖鸡的位置,外公把鸡腿夹给我,一口咬下去很干涩,我胡乱地嚼了两口,吐出一个潦草的骨头。外公闷着头,在一旁吃得很认真。

北方的冬天总是干枯而萧瑟,不知何时开始我对过年失去了兴趣,过年回家时只是陪外公坐在客厅,沉默着把春晚看了一遍又一遍。家里早就不再炸麻花,遵照医嘱外公不能再吃任何油炸的食物。就在我外出读书的七年间,他犹如经历了一场颓败的冬雪,五颜六色的药把他完全噬空了。那件靛蓝色的罩衫在他身上旧得发白,袖口磨出轻微的毛边。

他不能再挥动锅铲,也很少走动,甚至到后来连站立和说话也变得困难,只在我回家时用浑浊的眼睛看着我。“在那边咋样?”他抛出一个模糊的问题。“挺好的。”我模糊地回答。有时我也问他在家身体怎么样,其实我并不知道为什么要问答案如此明显的问题,但除了健康,似乎其他问题都是多余的。

他的目光转移到桌上摆着的药盒子上,“比前阵子好点儿。”他很简短地回答。面前的每个盒子都开了封,放进一排配药的小方格中,每个方格都被标明了时间:起床后、中饭前、中饭后、睡觉前。他拿药的手缓慢而颤抖,生着我从没见过的老年斑。一种忽然降临的恐惧让我几乎战栗,我胡乱拍了下他的背:“那可要好好养着啊。”

外公的药盒边摆着一个糖盒,总有几块糖在里面,药实在太多太苦了。外公一生不抽烟不喝酒,但是好吃,这是母亲跟我说的。母亲说她在外地上学的时候,外公去看她,常会在上火车前买一只烧鸡,拿纸包好,一路就这么抱着。到了学校把纸拆开,买了热饼,打了开水,两个人就着冷下来的烧鸡兴高采烈地吃一天。

3

从我有记忆的时候起,外公就带着我吃各种路边摊,我坐在那辆永久牌自行车的后座,看他米黄色的夹克里鼓满了风,像一个明亮的气球。他被风充满,庞大的气体在他的背上流动,怎么抱也抱不住。

他把我从幼儿园接出来,我们合吃一屉小笼包,或者买一根山楂糖葫芦,也是各分一半。有时候,他把车停在某个小摊前,买一大碗和一小碗三鲜馄饨,吃完回家,我俩默契地不宣于口。

印象最深的是,他给我买那时候很流行的口红糖,那是母亲严令禁止的食品。绿色的塑料管拙劣地做成口红的形状,扭一下,水红色的糖就露出来了。口红糖是典型的糖精味,现在想来远不如那些品牌糖果,但它带给我的快乐远胜于我拥有第一支真正意义上的口红。

我快乐地把糖涂满整个嘴唇,再把嘴唇一点点舔干净。外公在一旁耐心等我把糖吃完,然后回家,让风再次鼓满他的衣服,我们装作无事发生。

外公生病后,考虑到安全问题,那辆车被卖掉了。从此他很少出门,只是偶尔在开了窗的屋子里坐一会儿,米黄色的夹克也不知丢在了何处。他变得越来越暗,和黄昏的颜色一起淡下去,在窗边变成一个剪影,最后化作虚无。那个明亮的气球,我再也没有抱住。

外公在他最后的日子里,能握住的越来越少,唯一的指望或许是在极其有限且不断缩水的许可范围内吃些什么。我逐渐习惯了黄焖鸡的缺席,那种油润润的味道再也没出现过。外公坐在桌前等着吃饭,觥筹交错间不断有人说出身体健康之类的祝福,他并不回应,眼睛专心地在盘子间扫来扫去,握住筷子的手有些发抖。勉强夹起一块鸡肉后胳膊收不回来,便伸长脖子去够,像一只老态龙钟的鹅。我心里泛起一种难以描摹的辛酸,再不忍心多看一眼。

4

毕业后,我到岭南工作,夏季无比漫长,寒冷似乎永远不会光临。外公在我拿到第一笔工资时离开了人世,那时北方已入深秋,他走的时候枯瘦得不堪一握。我走在岭南的街头,夏天还在头顶茂盛地蔓延,举目望去,看不到一片落叶。

到了岭南,就很难见到黄焖鸡米饭的招牌。外公去世后我起了念头想要动手去做,翻查菜谱时,才发现外公做的黄焖鸡原来是一种蒸碗。鸡肉要先腌好,用鸡蛋、面粉挂浆均匀,低温油炸锁住汁水,炸好之后再放调味料,上锅隔水蒸。繁复的工序让我望而却步,想起多年前外公在那一方小灶台间,围着那条粗布围裙,几分酸甜咸淡,几分耐心从容。

从黄焖鸡在年夜饭上消失开始,我们模模糊糊都知道会有这么一天。外公在交付他的生命前,先交付了他的围裙和锅铲、面貌和尊严。人总在落差中失望,但我庆幸还是记得他黑而浓的眉,明亮的夹克衫,饱满的蓝布罩衣。

外公做的黄焖鸡不可替代,亦不可复刻,我安静地把菜谱合上,任它在记忆中永存。

小静//摘自2022年第2期《青春》,本刊有删节,佟毅/图