高师民族管弦乐编配课程模式构建与思考

朱彦达,侯俊青

(湖南师范大学音乐学院,湖南长沙 410000)

2022 年5 月,中共中央宣传部、教育部联合印发了《面向2035 高校哲学社会科学高质量发展行动计划》,明确提到推进云计算、大数据、人工智能、生物基因工程等新技术有机融入高校哲学社会科学,建设跨学科课程体系。[1]虚拟仿真技术(Virtual Reality)是20 世纪80 年代崛起的一种综合集成技术。[2]其最重要的特征便是对信息化技术的利用,如虚拟现实、多媒体、人机交互、数据库和网络通信等。[3]而民族管弦乐团作为中国传统音乐文化的载体,能够有效促进中国优秀传统音乐文化在高师音乐课的传播。在当今信息化及新文科建设背景之下,将虚拟仿真实验教学应用至高师民族管弦乐团编配课程,能够有效促进传统教学模式的转变与升级,辅助构建技术与知识结合、文理学科融通的育人新格局。

一、民族管弦乐编配课程传统教学模式特点与局限性

(一)理论与实践相结合

民族管弦乐编配课程要求学生不仅要吃透各乐器法的基础知识内容,更要能够掌握乐团编配的基本技能,达到能够运用民族管弦乐编配理论进行乐团实训的目的。因此,在日常教学中,教师应注重理论知识与实践操作相互结合,以促进学生的综合发展能力。

(二)互动体验式教学

民族管弦乐编配教学中的理论与实操环节会随着教学需要实时切换,这使得师生间的互动成为其第二大特点。学生不仅需要通过与教师的实时沟通掌握乐团编配理论技巧,更要在实践中与乐手进行建议互换,从乐手角度出发进行编配思考,构建师生、生生间的良好互动循环体系。

(三)民族管弦乐团编配课程传统教学模式的局限性

首先,课程重视乐团实践操作,需要专业的排练场地和教学设备支撑,因此在实际教学中,需做好场地预约、乐器购置等前期准备工作。但受到档期、资金和场地条件等影响,通常会导致学生实际训练机会受限。其次,为了保证互动体验式教学的质量,耗时与乐手沟通成为必然。而面对课程实践中频繁且反复的实训需求,乐手通常无法做到随叫随到,因此在实操环节难以高效率地进行互动。再者,在信息化快速发展的时代,传统的民族管弦乐团编配课程教学模式受时空限制而难以应对远程教学,基本不适应信息化时代背景下的教学发展。

二、发展虚拟仿真实验教学的目的与必要性

(一)发展目的

以新师范专业认证OBE 人才培养理念为核心,“学生为中心,产出为导向”的指导精神为目标,是民族管弦乐团编配课程教学模式中最重要的价值参考与准则。基于此,首先,本教学实验以民族管弦乐团的编配训练为突破口,通过在线理论学习、虚拟赏听、虚拟编配、仿真式考核等四大实验模块,锻炼学生对于大型民族乐团编配的掌控与驾驭能力。其次,本实验旨在使学生参与到新时期传承中国民族音乐文化的大趋势中,将中国民族文化与信息化教学进行有机联合。再者,本实验旨在从根本上改变线下高师音乐课堂中“教与学”的固有模式,适应新时代课程改革步伐,激发学生的创造力与想象力,解决实验与实践需求,全方位为线下传统高师音乐课堂的教学进行补充与升级。

(二)必要性

1.传承中国民族音乐文化的职责需要。传承和发展中华民族音乐文化,现已成为当今音乐学专业和美育课程建设的新趋势。而民族器乐作为我国几千年音乐历史演变的重要文化瑰宝,无疑是学习中国民族文化的最佳载体。在信息化时代,如何优化传承效果,提高传承的体验感、互动感、代入感,让传承能“看得见”“动起来”“唱起来”“玩起来”,更是高校音乐类学院的职责所在。

2.解决线下教学中时空环境的制约。虚拟仿真实验教学是运用人工智能、云计算等新兴科学,通过人机类比、思维模拟、虚拟现实等技术,使学生在虚拟化的实验环境中,全面探索和提升知觉、语言、概念、推理、创新等各种反应机能的新的认识活动。[4]通过“民族管弦乐团虚拟仿真实验教学”平台,学生可在不受任何物理时空环境的制约下,实现自主学习、自主赏听、自主编配以及自由的人机交互体验。与此同时,学生可在平台上自选编配曲目,运用预制的实验指引、乐谱资料、练习场景数据以及乐器音响数据,完成自主式实验。在“虚仿”平台中学习民族管弦乐团编配,摆脱了以往“固定式”训练模式,为学生提供了全天候实验学习端口,从根本上解决线下课堂中上课时间固定、实训机会不足等条件制约,更好发挥学生主观能动性。

3.解决线下教学中人员资源的制约。民族管弦乐编配作为高师音乐专业必修课中协同程度高、知识覆盖面广、动手需求大的高阶课程,对乐团排练频次和乐团人员的需求数量都有要求。但由于乐团排演人员的档期无法以课程的安排为转移,学生在课中进行实操训练的机会往往受限。虚拟仿真实验教学课程秉持以学生为中心的建设理念,注重引导、互动、研究、探索等教学新模式的运用。[5]在虚拟仿真实验教学下,丰富的虚拟编配场景以及多元的虚拟乐器选择能赋予学生现实所无法比拟的便利性。至此,人员资源制约等困境将在虚仿实验教学平台的辅助下成为过去式。

4.解决线下教学中乐器与场地资源的限制。在民族管弦乐团编配课程中,常需要在真实课堂中,为学生展示民族乐器的造型样式、声音样式以及实人实地演示。为了更好地提升课堂体验,线下教学通常需要专业的乐团排演教室作为教学场地。但本团队在长期的线下教学实践中发现,因为场地档期以及学校运营成本等问题的限制,难以保证每堂线下课都能在乐团排演教室中进行,更难以在有限的教学经费中添购数量众多的民族乐器作为教具使用。基于以上乐器与场地资源的条件制约,知识的讲授与课堂实践变得格外枯燥。而民族管弦乐团虚拟仿真教学实验平台凭借多学科交叉融合的优势,通过整合校内外强力技术资源,实现了民族管弦乐团的理论赏学、弹奏模拟、编配模拟、写作模拟等重要功能,高效便捷地达成了传统线下课堂所难以实现的教学场景与教学目标。

5.人才培养与课程发展的需要。从新文科课程建设背景、国家对虚拟仿真项目建设的持续支持、新高校师范专业认证改革以及新信息化教学技术应用发展等背景来看,民族管弦乐团虚拟仿真教学实验平台的应用有着广阔的前景。虚拟仿真实验教学平台作为信息技术与虚拟现实技术相融合的工具,不仅可为高校音乐师范生提供专业必修课所需要的教学服务,还可向校内非音乐专业学生及校外企业、音乐机构提供社会性教学应用服务。一旦本课程教学模式与建设体系形成统一化、标准化、模块化时,本课程体系还可扩大至其他高校甚至中小学进行演示推广,为未来音乐专业其他课程提供案例与举证,并通过相互对接与调整,实现经验与模式的双重推广,达成双赢效果。

三、虚拟仿真实验教学的课程系统架构

(一)知识体系架构

1.民族管弦乐团编配所属课程为8 个学时,其中该实验教学所占2 个学时。根据教学大纲,民族管弦乐团编配的传统理论教学包含各乐器的乐器法及代表性乐曲谱例讲授。而实践教学环节包含习作编配、指挥、旋律与和声的替换实验等内容。在线下理论教学中,教师主要通过讲解法对学生进行理论知识的传授,这一方式只动用了学生的视觉,难以带来真实的听觉冲击。而且在现实环境下无法让每个学生都拥有实操机会,导致课程亟待升级以改变目前理论知识与实践训练相脱离的课程问题。

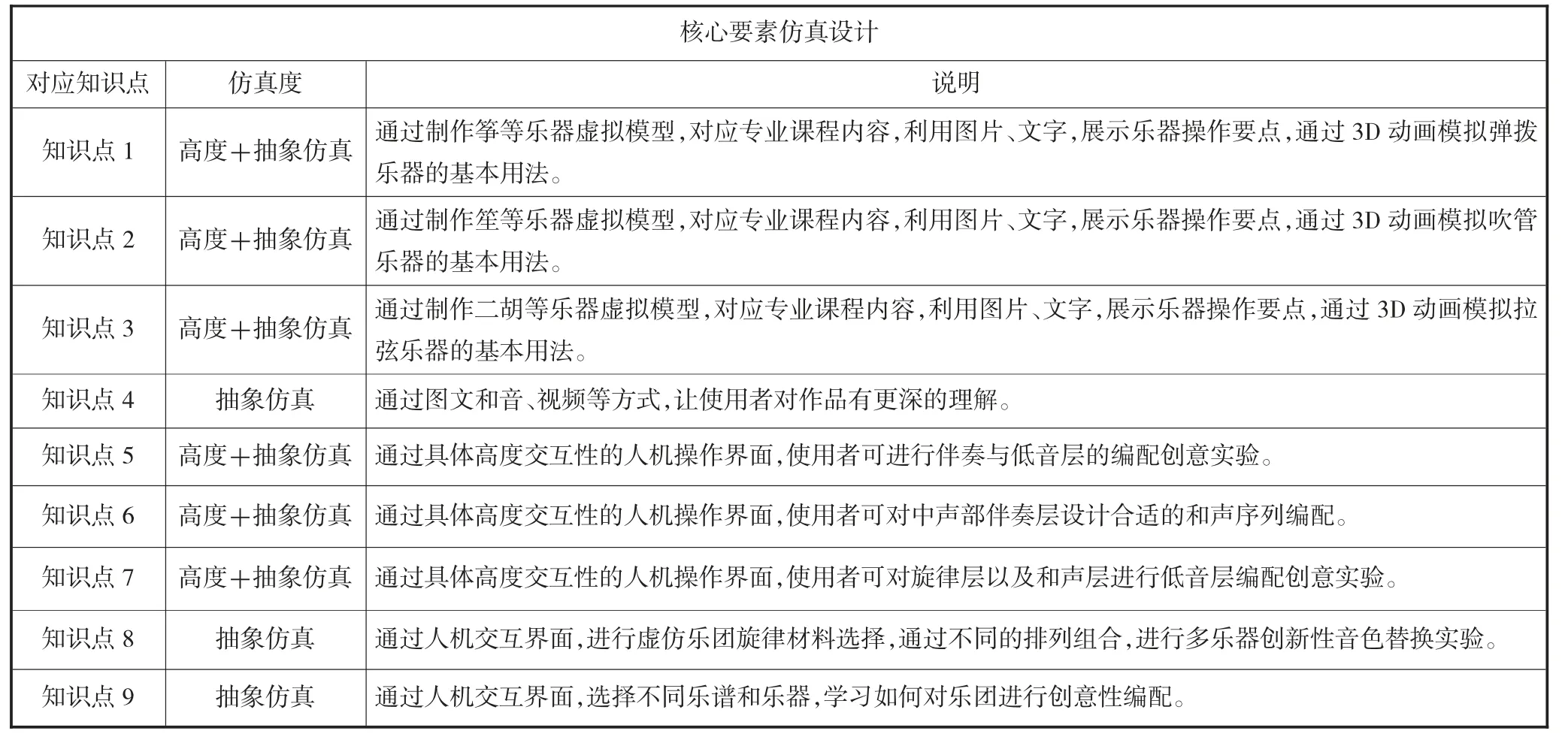

2.为了弥补真实教学条件限制,该实验平台在课程教学大纲基础上,设计了四大虚拟实验模块,包括“乐器认知”“名作赏习”“编配练习”和“编配考核”。通过虚拟乐器、虚拟场景、采样影音、真实乐团音响数据等技术,构建了高仿真民族管弦乐编配虚拟实验环境,更好地落实了理论知识与编配实践训练的转化贯通。每个实验环节均与课程知识系统的教授步骤和逻辑高度对应,并在其基础上增加了乐器样式模型的全视角查看、虚拟音色学习、虚拟钢琴键盘映射、乐团声部的创新组合等细节,完成了传统线下课堂所无法达到的学习体验,加强虚拟仿真实验教学的地位和作用,从而建立适应教育信息化发展的虚实互补、以虚促实的多元化实践教学新体系[6]。

表1 虚拟仿真实验核心仿真要素设计

(二)操作体系架构

虚拟仿真实验教学能够让学生以自主探索的方式在虚拟环境中进行学习,能够有效解决时空限制,具有沉浸、交互、开放、自由、共享等优点,为信息化时代背景下学生的学习提供了极大的便利。但即便如此,虚拟现实与学生实际动手操作还是存在着一定的差距。为了不给学生造成避实就虚、本末倒置等弊端,在设置虚拟仿真操作体系构架的过程中,应采取“虚实互补、能实不虚、以虚促实”的原则来辅助完成真实教学中难以完成的一系列教学功能,不能把所有的实体实验都简单地搬到网络上或进行虚拟化。基于此,根据相应的教学大纲来设计独有且与章节内容相匹配的“虚仿”操作体系,合理借助虚拟仿真技术促进教学显得尤为重要。

(三)应用体系架构

基于教育部的虚拟仿真实验教学的建设要求,学生利用民族管弦乐虚拟仿真教学实验平台进行学习的流程,主要可以分解为以下几个部分:实验课程登录;相关乐器法知识的学习;乐团编配实验实操;完成编配实验并提交实验成果;编配实验成绩查询。围绕着这个流程,教师主要做的工作可概括为四个部分:一是编撰课程教学脚本,即知识点设计、实验操作流程、评价标准;二是进行实验的教学安排;三是实验过程中的答疑、辅导;四是实验结果的成绩评判等。同时,虚拟仿真实验教学基于网络进行建设,一般学校不具备这项技术,需要第三方合作以实现软件的开发及后期的维护等工作,是一种协作系统。

综上所述,依据虚拟仿真技术搭建虚拟仿真实验教学平台,根据《中小学乐队编配》课程教学大纲进行合理的虚拟仿真教学设计与课程安排,能够使学生以自主学习的方式投身至沉浸式、交互式的虚拟仿真实验学习中。这不仅能够激发学生的学习兴趣,而且能够帮助学生从传统的局限中跳脱出来进行全新的思考,从而进一步促进学生的创新思维模式,完成新文科课程建设背景及当代信息化时代发展等背景下,高师音乐课堂教学模式的改革创新。

——天津音乐学院青年民族管弦乐团京津冀巡演回眸