头针联合背俞穴毫火针点刺对脑梗死偏瘫患者肢体功能恢复的影响

谢 青 龙佳佳 黄金艳 李秋佳

(1 广西壮族自治区民族医院/广西医科大学附属民族医院康复医学科,南宁,530001;2 广西壮族自治区江滨医院针灸推拿科,南宁,530021)

脑梗死是指脑内动脉因粥样硬化等因素引起狭窄甚至阻塞,进而引起局部脑组织缺血缺氧坏死的脑血管疾病,具有起病急骤、进展迅速、致残率和致死率高等特点[1-2]。随着现代医疗水平的提高,脑梗死的生存率得到一定提高,但患者预后仍较差,绝大部分均会遗留不同程度的肢体功能障碍,其中以偏瘫最为常见[3]。目前脑梗死偏瘫需要通过有效康复训练促进肢体功能恢复,但临床疗效有限[4]。而既往研究证实,中医针灸之法治疗脑梗死偏瘫具有独特优势,有助于提高疗效,促进患者神经功能和肢体功能的恢复[5]。针灸之法具有较为完整的辨证论治体系,各类针灸的形式、选穴、手法等存在差异,其对脑梗死偏瘫的临床治疗效果也存在差异[6-7]。毫火针是基于传统火针演变而成的现代创新型针灸特色疗法[8],应用于脑梗死偏瘫治疗中的报道较少,其疗效如何值得临床探究。本研究分析头针、背俞穴毫火针点刺联合治疗在脑梗死偏瘫中的应用效果,以期进一步促进患者肢体功能恢复。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2020年1月至2022年5月广西壮族自治区民族医院收治的脑梗死偏瘫120例患者作为研究对象,按照随机数字表法随机分组为对照组和观察组,每组60例,对照组中男36例,女24例,年龄40~78岁,平均年龄(57.79±9.282)岁,病程1~4周,平均病程(2.11±0.26)周,左侧偏瘫28例,右侧偏瘫32例,伴有高血压21例、糖尿病15例。观察组中男35例,女25例,年龄42~78岁,平均年龄(58.26±9.37)岁,病程1~4周,平均病程(2.04±0.35)周,左侧偏瘫26例,右侧偏瘫34例,伴有高血压25例、糖尿病13例。2组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经广西壮族自治区民族医院医学伦理委员会审批通过(伦理审批号:2019426)。

1.2 诊断标准 诊断参照《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018》[9]、《中风病诊断与疗效评定标准(试行)》[10]中的标准,存在一侧面部或肢体无力或麻木局灶神经功能缺损表现,经CT/MRI检查见责任缺血病灶,中医症见半身不遂、偏身感觉异常、口眼斜等。

1.3 纳入标准 1)符合脑梗死偏瘫的西医、中医诊断标准;2)首次发病,肢体偏瘫处于病程1个月内恢复期;3)神志清楚、认知功能正常,可理解并配合研究治疗及完成各项检查;4)同意并签署知情同意书。

1.4 排除标准 1)施针部位破溃或合并皮肤感染;2)合并恶性肿瘤;3)伴有心、肺、肝、肾等器官严重功能不全;4)凝血功能障碍;5)近期应用影响肌力的药物;6)妊娠女性;7)有精神病史;8)金属过敏或晕针。

1.5 脱落与剔除标准 1)主动退出研究者;2)未完成研究规定治疗或因资料不全、自行服用其他药物等因素干扰疗效和安全性判定者;3)研究期间发生严重不良反应或病情恶化,不宜继续参与研究。

1.6 治疗方法

1.6.1 常规康复训练 由同一组康复医师根据2组患者恢复情况指导其进行体位转移训练、步行康复训练、渐进式抗阻训练、肌力训练等常规康复训练。

1.6.2 对照组 在常规康复训练基础上接受头针治疗:取穴为颞前斜线、顶旁1线、顶旁2线。患者体位:取坐位或仰卧位。常规消毒取穴局部皮肤,选用华佗牌1寸针灸针(苏州医疗用品厂有限公司),针尖与头皮成30°角快速刺入1.0~1.5寸,进针达帽状腱膜层,行提插捻转手法,得气后捻针2 min,捻针频率200次/min,间隔10 min行针1次,留针30 min。针刺1次/d,连续针刺5次后休息2 d,30 d为1个疗程。

1.6.3 观察组 在常规康复训练基础上接受头针联合背俞穴毫火针点刺治疗,头针治疗同对照组,背俞穴毫火针点刺:取穴为背俞穴,一侧背俞穴包括肺俞、厥阴俞、心俞、肝俞等12个穴位,双侧共24个穴位。患者体位:俯卧位。常规消毒取穴局部皮肤,点燃酒精灯,左手端起酒精灯,右手以握笔状持毫火针(华佗牌1寸针灸针),将针尖针体前中段置于酒精灯外焰中烧灼处理至透红或炽白,再迅速、准确刺入背俞穴约0.5 cm,即刻拔出,出针后以消毒干棉球按压针孔片刻。毫火针点刺1次/5 d,30 d为1个疗程。

1.7 观察指标

1.7.1 肢体功能恢复情况 治疗前及治疗后,采用Fugl-Meyer运动功能量表[11](Fugl-Meyer Assessment,FMA)、Barthel指数[11](Barthel Index,BI)评估患者肢体功能恢复情况,FMA量表包含上、下肢部分33项、17项,单项分值0~2分;BI量表包括进食、洗澡、个人卫生等10项活动指标,总分100分。FMA评分、BI评分越高即患者肢体功能恢复越好。

1.7.2 神经营养因子 治疗前及治疗后,采集患者清晨空腹外周静脉血样3 mL,3 000 r/min离心半径10 cm,离心10 min,留存上层血清用以检测神经营养因子水平,包括神经生长因子(Nerve Growth Factor,NGF)、脑源性神经营养因子(Brain-derived Neurotrophic Factor,BDNF)、神经营养素-3(Neurotrophin-3,NT-3)水平,检测均为酶联免疫吸附测定法,检测操作严格按试剂盒说明书进行,试剂盒来源为武汉博士德生物工程有限公司。

1.7.3 肢体静脉血流状况 治疗前后,采用Philips-IE33多功能彩色多普勒超声诊断仪对患者进行超声检查,由同一名专业超声人员操作仪器完成对肱静脉、桡静脉、股总静脉血流峰速度的测量。

1.7.4 生命质量 治疗前及治疗15、30 d,采用脑卒中专用生命质量量表[12](Stroke Specific Quality of Life,SS-QOL)评估患者生命质量,SS-QOL包含精力、情绪、活动能力等12个领域,共49个评分项,单项1~5分,量表总分49~458分,评分越高即患者生命质量越好。

1.7.5 安全性评价 统计治疗期间患者出现的不良反应,包括滞针、弯针、断针、皮下血肿、针孔变黑、感染等。

1.8 疗效判定标准 治疗前后,评估患者病残程度和中风临床神经功能缺损程度评分量表评分以判定疗效。基本痊愈:病残0级,量表评分减分率>90%。显效:病残1~3级,量表评分减分率46%~90%。有效:量表评分减分率18%~45%。无效:量表评分减分率<18%[13]。

2 结果

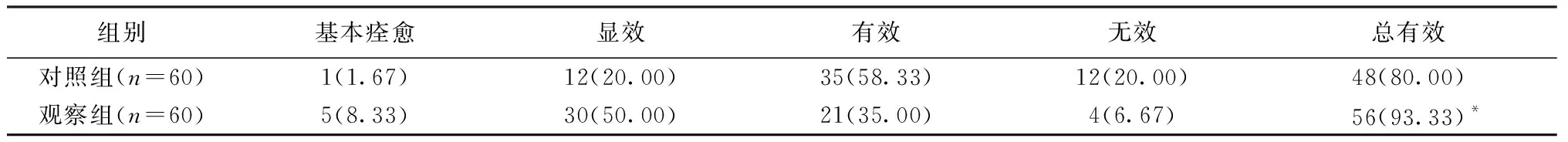

2.1 2组患者疗效比较 观察组总有效率显著高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 2组患者疗效比较[例(%)]

2.2 2组患者FMA评分、BI评分比较 治疗前,2组FMA上肢评分、FMA下肢评分以及BI评分差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,2组FMA上肢评分、FMA下肢评分以及BI评分较本组治疗前显著升高,且观察组高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 2组患者FMA评分、BI评分比较分)

2.3 2组患者NGF、BDNF、NT-3水平比较 治疗前,2组患者神经营养因子NGF、BDNF及NT-3差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,2组患者NGF、BDNF及NT-3水平较本组治疗前显著升高(P<0.05),且观察组高于对照组(P<0.05)。见表3。

表3 2组患者NGF、BDNF、NT-3水平比较

2.4 2组患者肱静脉、桡静脉、股总静脉血流峰速度比较 治疗前,2组患者各静脉血流峰速度差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,2组患者治各静脉血流峰速度较本组治疗前均显著增加(P<0.05),且观察组大于对照组(P<0.05)。见表4。

表4 2组患者肱静脉、桡静脉、股总静脉血流峰速度比较

2.5 2组患者SS-QOL评分比较 治疗前,2组患者SS-QOL评分差异无统计学意义(P>0.05)。治疗15、30 d,2组患者SS-QOL评分较本组治疗前均显著增加(P<0.05),且观察组治疗15、30 d的SS-QOL评分均显著高于对照组同期(P<0.05)。见表5。

表5 2组患者SS-QOL评分比较分)

2.6 安全性评价 针刺治疗期间,2组患者均无滞针、弯针、断针、皮下血肿、针孔变黑、感染等不良事件。

3 讨论

脑梗死患者因局部脑组织缺血缺氧坏死,可直接造成控制肢体活动的神经功能受损,引起偏瘫。脑梗死偏瘫直接影响患者的肌力与肢体运动功能,导致患者生命质量大大降低[14]。目前脑梗死偏瘫主要治疗方法是通过康复运动疗法促进受损神经功能重组和改善,使缺失神经支配的肌肉组织重获支配,从而促进肢体运动功能恢复,但受康复运动强度、运动时间、患者依从性等因素影响,其应用效果并不理想,仍需要联合其他方法加快患者神经功能和肢体运动功能的恢复[15]。

脑梗死偏瘫中,脑梗死即中医之中风病,偏瘫可对应偏枯、偏风、身偏不用等病,中风者阴阳失调、气血逆乱、气虚血瘀,使脏腑、筋骨、关节、皮肉失之濡养而致偏身不用即为脑梗死偏瘫。中医针灸在脑梗死偏瘫中具有独特优势,已被世界卫生组织认可为脑损伤疾病的主要辅助治疗手段,在我国脑梗死康复指南中也为推荐措施[16]。头针是近年临床治疗脑梗死偏瘫的常用针灸法,其针刺头部穴位可直接扩张血管、改善脑血循环,同时调节反射弧中各运动神经元兴奋性,促进受损脑组织的自我调节与修复,改善神经功能受损情况,进而促进肢体功能恢复[17]。此外,目前已有报道指出,联合多种针灸方法可进一步提高疗效,促进脑梗死偏瘫患者神经功能和肢体功能恢复[18],但缺乏头针联合背俞穴毫火针点刺治疗脑卒中的相关研究,其疗效如何有待验证。毫火针是在传统火针基础上发展形成的新型针灸,是针与灸的巧妙结合,其用针为针身短、针体细、易于燃烧、刺激量小的一次性针灸针,隶属微针系统,针灸时以毫火针点刺病位,可借助火热刺激激发阳气,既可活血理气、平衡阴阳,又可温通经脉、舒筋通络[19]。现代研究指出,在脑卒中偏瘫中,背俞穴毫火针点刺可通过增强中枢外周神经传导功能、改善机体微循环、加强组织代谢、加速血液循环等机制实现良好治疗效果,促进患者神经功能与运动功能恢复[20]。本研究中对照组行头针,观察组行头针联合背俞穴毫火针点刺,观察组疗效优于对照组,且FMA、BI评分也均优于对照组,说明头针联合背俞穴毫火针点刺治疗脑梗死偏瘫疗效确切,在促进患者肢体功能方面优势明显。有学者研究指出,将毫火针用于脑卒中(中风)治疗中可改善患者肢体肌肉功能恢复,有助于患者下肢功能重建[21],与本研究结果类似。本研究毫火针点刺所选之背俞穴为膀胱经、督脉在躯干的腧穴,穴位内应于脏腑,反注于背部,为脏腑之气疏通出入之处,反映脏腑形态,选其针灸可发挥针灸整体性、双向性作用,调和脏腑阴阳平衡、调和气血、振奋阳气,既有利于脑之恢复,又有利于濡养筋骨、皮肉。因此,考虑到头针联合背俞穴毫火针点刺治疗增加了对患者的针灸刺激,能够多层次、多方位促进脑神经修复和再生,从而能够进一步提高疗效。

脑梗死患者出现偏瘫的根本原因是神经功能受损,故促进肢体运动功能恢复的基础是改善神经功能缺损。NGF、BDNF、NT-3均为神经营养因子,三者具有促进神经细胞分化、增殖,促进受损神经组织修复等作用,在脑组织缺血缺氧状态时有利于机体对脑损伤耐受,发挥脑保护作用[22]。本研究中观察组患者上述神经营养因子水平改善均优于对照组,表明头针、背俞穴毫火针点刺的联合方案更有利于脑梗死偏瘫患者神经功能的恢复。王振垚等[23]等研究显示,针对脑卒中患者应用头针与背俞穴针刺能够调节患者脑部神经因子的分泌,减轻神经损伤,有助于患者康复,支持本研究结论。此外,脑梗死偏瘫患者因神经受损而无法精确支配肢体活动,肢体活动受限,肌肉泵作用减弱,肢体血管舒缩活动也受到一定限制,会导致静脉回流速度减慢,不利于肢体功能恢复,还易形成深静脉血栓[24]。本研究中,观察组患者肱静脉、桡静脉、股总静脉血流峰速度改善均优于对照组,提示头针联合背俞穴毫火针点刺治疗更有利于加速脑梗死偏瘫患者血液循环。以上结果中神经功能、血液循环状态的改善也可能是头针联合背俞穴毫火针点刺治疗更有利于脑梗死偏瘫患者肢体运动功能恢复的重要原因。

综上所述,头针联合背俞穴毫火针点刺治疗脑梗死偏瘫疗效显著,可提高神经营养因子水平、增加静脉血流速、促进肢体功能的恢复,值得临床推广。

利益冲突声明:无。