学力进阶视角下语文挑战性任务的实施路径探索

【摘 要】设计富有挑战性的学习任务是《义务教育语文课程标准(2022年版)》提出的新要求。借助学力进阶理论,关注学生在任务实施过程中的学习能力提升成了当务之急。对此,有必要沿着单篇课文挑战性任务实施过程中“文本解读—触类旁通—创新应用—反思改进”这一路径,探索学生“理解力、迁移力、创造力和批判力”的进阶策略,让核心素养落地生根。

【关键词】语文挑战性任务;单篇课文;学习能力;进阶;实施路径

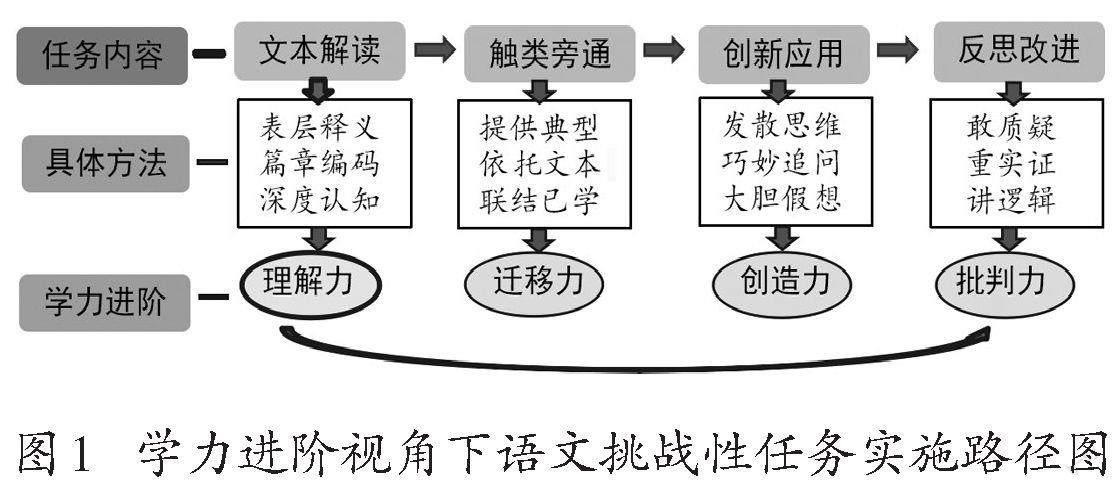

设计富有挑战性的学习任务是《义务教育语文课程标准(2022年版)》提出的新要求。维果斯基的最近发展区理论指出,学生的发展有两种水平,一种是现有水平,另一种是学生所能达到的水平。语文挑战性学习任务就是基于学生已有水平,以素养发展为导向,以真实的语言文字运用情境为载体,以学生所能达到的水平为目标,体现学生学习能力(以下简称“学力”)进阶的语言实践活动。学力进阶中的“进”既指学生的思维不断向高阶发展,也指学生的综合素养不断提升;“阶”指学力发展过程中的每一个关键阶段。根据布卢姆认知过程维度,可将单篇课文挑战性任务中的“学力”分为理解力、迁移力、创造力和批判力。基于这一视角,我们设计了学力进阶视角下语文挑战性任务实施路径图(如图1)。

图1中的横向轴线体现了实施路径的四个阶段:“文本解读”是指根据挑战性任务要求,阅读、理解课文内容与写法;“触类旁通”是指在理解文本的基础上对一些知识与方法进行迁移运用;“创新应用”是指基于文本中的方法,形成一种具有独创性和实效性的解决方案;“反思改进”则是指对自己的学习行为和效能进行审视、改进。这四个阶段的内容既符合语文实践活动的认知规律,也体现学生学力进阶的层次性和连续性,“即学习阶段并非是割裂开来的,而是紧密连接在一起的线性发展体”[1]。这样设计能有效降低语文挑战性任务的完成难度,巧妙地提升学生的核心素养。

从图1中的纵向轴线来看,文本解读、触类旁通、创新应用和反思改进属于任务内容层面;接下来就是与这四个阶段相对应的方法,它们是完成阶段性任务的保障;最终,与之相对应的学生的“理解力、迁移力、创造力和批判力”也在潜移默化中形成。阶段性任务的难度在提升,学生的学力也在不断进阶,形成了相辅相成的关系。下面结合统编教材六年级上册《狼牙山五壮士》一课的挑战性任务“河北保定狼牙山风景区准备举行‘英雄五壮士,威震狼牙山的纪念活动,请你为五位英雄写一段颁奖词”,从该任务的四个具体阶段出发,探索单篇课文挑战性任务的实施路径。

一、在文本解读中培养学生的“理解力”

语文挑战性任务与普通的学习任务相比,有更为复杂的任务情境和更高的实施难度,但它绝不是空中楼阁式的实践活动。教师需要根据任务要求,首先进行文本解读,培养学生的“理解力”。借鉴黄伟教授的“三层级教学解读”理论(即教学解读分为释义层、解码层、评鉴层),笔者把单篇课文挑战性任务要培养的理解力也分为三个层级,即表层释义、篇章解码和深度认知。

(一)表层释义

黄伟教授认为:“释义层就是要求读懂文章的内容、主题、情感。”[2]本文所提到的表层释义并非一定要从字、词、句、段、篇去解读课文,而是根据任务要求,采取“有目的的阅读”的方式,对课文内容进行理解。它主要的目的是解决课文“写了什么”的问题,让学生对课文内容有大致的了解。表层释义是“理解力”的第一层能力,也是最基础的能力。《狼牙山五壮士》一课的挑战性任务中,“英雄五壮士,威震狼牙山”这一主题直接指向学生对课文内容的理解,暗示学生要从这一英雄群体入手,了解他们威震狼牙山的感人事迹。据此,在教学起始阶段,就要引导学生带着这样的问题有目的地阅读课文:“这篇课文主要写了哪些画面?说一说你对画面中人物的印象。”这样的要求既聚焦本次挑战性任务,又能引导学生初步把握课文的主要情节与人物形象。

(二)篇章解码

如果说“表层释义”是对文章的粗浅理解,那么“篇章解码”则是进入更为深入的理解阶段,它的主要目的是解决课文“是怎么写清楚”的问题,为学生完成挑战性任务提供内容表达支架。“英雄五壮士,威震狼牙山”中“英雄、壮士”具体体现在哪些段落?这就需要学生根据四年级下册《小英雄雨来(节选)》一课中给课文列小标题的几种方式,对课文的结构进行解码。作者是如何表现人物品质的?对此可以联系四年级上册“通过人物的动作、语言、神态体会人物的心情”与四年下册“从人物的语言、动作等描写中感受人物的品质”这两个语文要素来进行探究。运用这些阅读方法,既降低了语文挑战性任务的实施难度,又帮助学生形成对课文表达方法的一致性理解,正如王荣生教授所说:“对同一语篇,不同的读者应该能够读出一致的语篇格局。”[3]

(三)深度认知

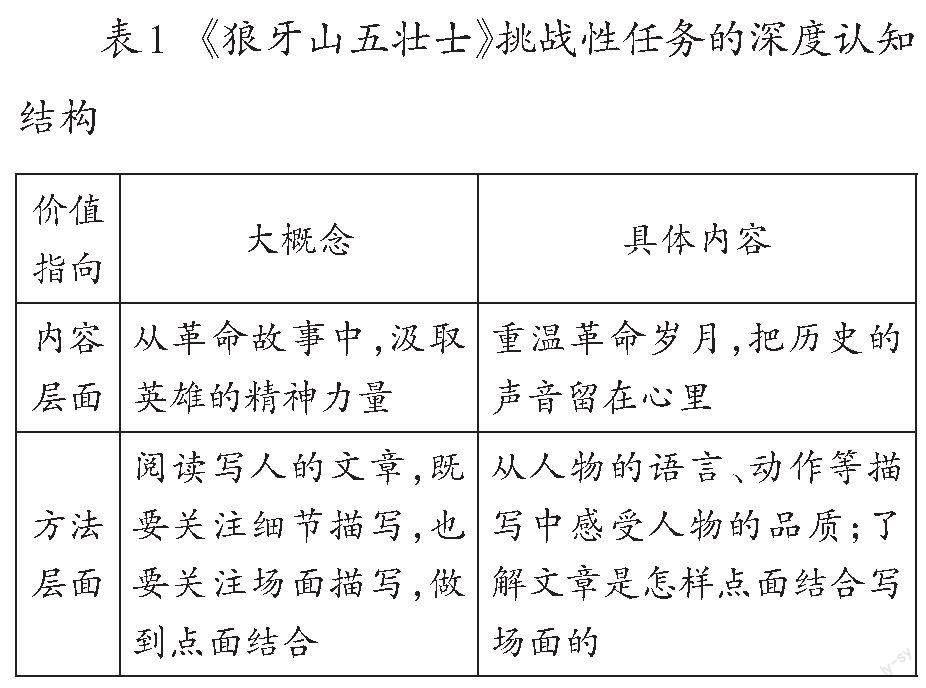

理解力的形成,仅靠表层释义和篇章解码还不够,教师还要引导学生从一些碎片化的认知中提炼出“大概念”,让零散、碎片化的知识产生关联与聚合,确保挑战性任务紧扣学科教学的核心内容和主要任务。挑战性任务中的“大概念”是指具有统领性的、牵涉到相关人文主题与语文要素的、可以融合为一体的核心观念,主要包括“读写内容的大概念和读写过程的大概念,即基于读写过程的策略、技能形成的概念性理解”[4]。“大概念”对应相关的人文主题和语文要素,可由此建构挑战性任务。表1呈现了《狼牙山五壮士》这一课挑战性任务的深度认知结构。

由表1可見,深度认知结构中的“大概念”包含两个层面:内容层面直接指向本单元的人文主题,方法层面直接指向教材中的语文要素。这两者相辅相成,互相作用,为学生“写颁奖词”提供了具体的素材与方法。通过从课文层面到任务层面的深度认知,学生加深了对文本内容的理解,培养了自身的“理解力”。

二、在触类旁通中形成学生的“迁移力”

当学生对课文内容有了深度理解后,就可以触类旁通,将自己从阅读文本中获取的知识与能力通过有针对性的迁移,运用到新的任务情境中,完成挑战性任务。这是一个从“静态学习”走向“动态学习”的过程,真正实现由“知识素养”向“能力素养”转变。

(一)提供典型

培育“迁移力”,首先要为学生提供可借鉴的典型学习材料。这些材料具有良好的组织结构,可以让学生从中获得启发,并在新的情境中进行有效运用。在“写颁奖词”这一挑战性任务中,需要借助课外资源——央视感动中国2022年度人物颁奖词来作示范。学生在欣赏这一典型材料后,对颁奖词的思想情感、内容以及语言表达等进行分析,总结出其所具有的情感性、深刻性与简洁性等特点,进而从这三个层面进行迁移。具体而言,从情感层面来看,将材料中的情感迁移到五壮士身上,饱含深情地赞美英雄的事迹与精神,体现出对五壮士的钦佩和敬仰之情;从内容层面来看,将材料中的选材方法迁移到为五壮士“写颁奖词”这一事例中,体现思想的深刻性;从语言表达层面来看,将材料中凝练的语言表达风格迁移到五壮士的颁奖词中,体现语言的简洁性。

(二)依托文本

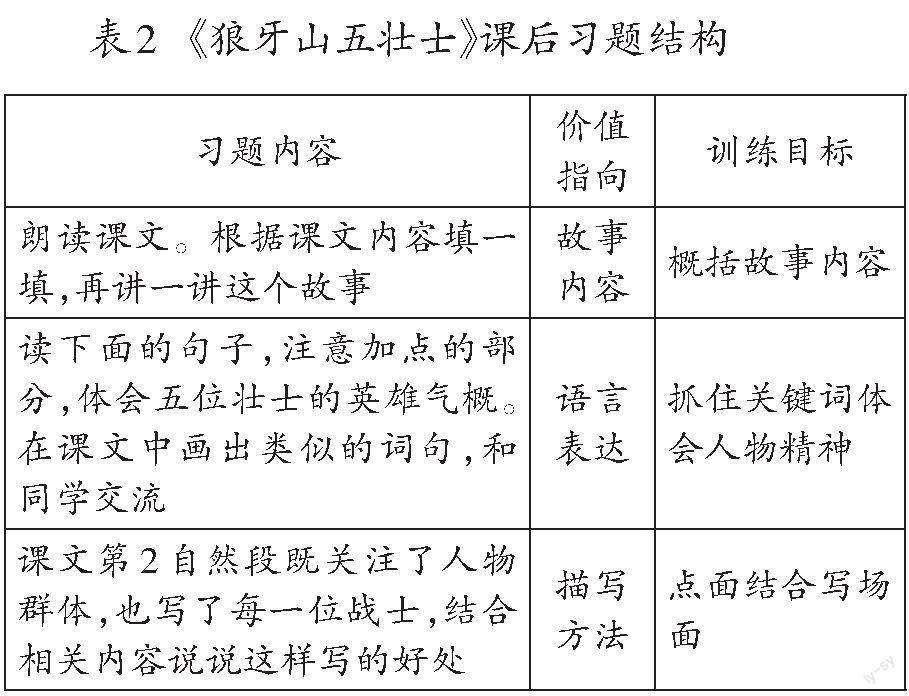

培育学生的“迁移力”,除了为学生提供上述典型材料以外,还需要从课内文本中寻找可以迁移的相关材料和表达技巧,将其运用到新的任务情境中。因此,除了借鉴感动中国2022年度人物颁奖词的表达风格,还要引导学生结合课文内容,从诸多方面进行提炼,形成一段融叙述、议论、抒情为一体的颁奖词。在具体实践中,教师可以引导学生从课后练习中找到与之对应的内容与方法,这样就让“写颁奖词”这一任务有了精准的方法支持,具体见表2。

(三)联结已学

在语文挑战性任务中,有些任务与近期所学的其他课文有着潜在的关联性。教师可找到“迁移点”,巧妙借鉴这些课文资源,进一步丰富任务内容,有效提升学生的迁移能力。比如,学生可将前一课《七律·长征》中描写场面的方法和凝练大气的语言表达风格巧妙地借用到“写颁奖词”这一任务中。另外,诗中“三军过后尽开颜”的乐观主义精神与“五壮士”的情感有相近之处,也可以顺理成章地借用。这样写出来的颁奖词无论在内容还是在语言表达上都更加深刻、简洁,富有感染力。

当然,在培育学生“迁移力”的过程中,既要防止学生出现思维固化、一味机械模仿的“低层次迁移”现象,也要避免“越轨迁移”现象,即能力的迁移与学生核心素养形成之间没有实质关系,这样就会失去迁移训练的真正价值。总之,无论怎样迁移,都要基于学生、学习内容的特点,坚持“由易到难”的原则,做到在潜移默化中培育学生的“迁移力”。

三、在创新应用中激活学生的“创造力”

“触类旁通”为挑战性任务的完成提供了具体方法,但最终要形成具有创造性的任务解决方案,还需要在迁移过程中多元启发学生思考,提升学生的“创造力”。语文挑战性任务中的“创造力”是学生在深度理解学习对象后,在经历知识和方法迁移的过程中形成的。通常“创造力”的形成涉及学习目的、意志与兴趣,“启发学生思考”是一条重要的实现路径。

(一)发散思维

语文挑战性任务中的创造力主要来源于发散思维,使大脑不受一般标准约束,不再孤立、静止地去思考问题,而是积极拓宽思维的广度。它是创造性思维的主要特征,利于学生形成多样态的思维成果。“写颁奖词”的目的不是要“同化”学生的思想,而是要激活学生的思维,使其绽放出独特的“思维火花”,促进学生思维的发展。教师可以采用“思维发散法”来引导:“赞美他人,除了央视感动中国2022年度人物颁奖词这种表达风格,你还想到哪些独特的表达方法?”这样就能启发学生大胆思考,勇于创新,创作出更多具有个性、创造性的颁奖词。

(二)巧妙追问

由于挑战性任务相对比较复杂,加之学生经验匮乏,他们在完成任务的过程中可能会“卡壳”。此时,可根据学生的实际情况不断追问,启迪学生的思维。这种追问的主体既可以是教师,也可以是学生自己。给五壮士“写颁奖词”这一任务中,针对学生的颁奖词缺乏新意这一普遍问题,可以这样追问:“你为什么要这样写颁奖词?”“你的颁奖词会让人耳目一新吗?”“如何让你的颁奖词打动听众?”第一个追问是让学生清楚写颁奖词的目的——为了歌颂五壮士的英雄精神;第二个追问则指向如何把颁奖词写得与众不同、引人入胜;第三个追问启发学生在对比中思考如何写得更有创造性。经过这一系列的追问,学生自然而然就更具有“创造力”。

(三)大胆假想

语文挑战性任务通常是基于教材,但又超越教材的一种学习任务。因此,学生在完成这类任务时并没有多少可以借鉴的经验,甚至处于“经验真空”状态。但恰恰是这种“经验真空”,给学生带来了许多假想的空间。教师应利用这些假想,启发学生大胆思考,激活自身的创造力,形成自己的创造性成果。当然,这种假想必须基于一定的现实,聚焦课文内容。比如,学生在为五壮士“写颁奖词”时,对于颁奖词的形式与内容,头脑里一片空白,尽管已经通过迁移学习了解了一些方法,但仍旧无从下手。这时就需要启发学生大胆想象:“假如五壮士就在你面前,你亲眼目睹了他们的这些壮举后,你有什么话想要直接对他们讲?”这样就为学生大胆想象、积极表达开启了一扇天窗。学生自由表达,抒发自己的真情实感,也许语言会比较零散,但经过教师的耐心引导就可以提炼出具有个性与创造性的颁奖词。

四、在反思改进中提高学生的“批判力”

在提升学生“理解力”“迁移力”与“创造力”的过程中,如果仅关注任务内容本身,而忽视了对任务完成过程的评价,就难以实现学生从“学会”到“会学”的根本性转变。为了确保挑战性任务完成得更高效,还需通过批判性思维,引导学生时刻关注自身的学习行为与学习效能。由此形成的“批判力”是一种敢质疑、重实证、讲逻辑的能力,它是语文挑战性任务中理性精神的重要表现。对小学生而言,虽然“批判力”的形成有一定的难度,但只要坚持循序渐进的原则,就可以实现学力进阶。

(一)敢质疑:激发批判意识

難度较小的学习任务比较接近学生的认知“舒适区”,学生不会产生太多的困惑。而挑战性任务突破了学生的“舒适区”,他们必然会产生这样或那样的困惑。此时,教师就要鼓励学生大胆质疑,激发他们的批判意识。比如,在“写颁奖词”这一任务中,不少学生对如何提炼人物品质还存在困惑,教师可这样引导学生:“五壮士的品质都一样吗?他们有哪些细微的区别?”学生对照自己总结出的人物品质进行反思:“我有没有将每位壮士的特点说清楚?”“我提炼人物品质的方法还存在哪些问题?”……学生在不断质疑中修正自己的学习行为,此时的“质疑”就转化为一种“批判力”,为学生“提供审视自己学习的机会,进而从根本上改进学生的学习方式,促进学习效能的提升”[5]。

(二)重实证:传授批判方法

有了批判意识,还需传授给学生重实证的批判方法。重实证是指在进行批判的过程中,以一种求实与负责的态度,通过“亲身实践、收集信息、追踪前提,评估证据并有效地运用证据”[6]来纠正、评估自己的学习行为,在语文挑战性任务中表现为从课文细微之处寻求依据。对于“写颁奖词”这一挑战性任务,学生难以发现五壮士品质的细微差别,此时就要引导学生从课文第2~4自然段的人物语言、动作、神态中去发现五位壮士的品质,具体见表3。

通过实证,学生不断反思自己的学习行为,在潜移默化中提升实证技巧,获得批判方法。阅读基于实证写出的颁奖词,可以发现人物形象不再单一,个性鲜明,更加吸引人的眼球。

(三)讲逻辑:追求理性精神

针对质疑,除了收集相关证据,还要让多个证据环环相扣,层层推进,以一种符合逻辑的方式呈现,由此形成较强的“批判力”。在这一过程中,“散点式思维”转化为“链式思维”,学生的思维能力向高阶发展。完成“写颁奖词”这一任务时,学生在问题的引领下,进入“循证”阶段,研究人物的身份、语言、动作、神情,展示人物的品质,循序渐进,严谨审慎,在不知不觉中就形成了具有理性精神的“批判力”。

本文虽然对语文挑战性任务实施的路径进行了阐述,但限于笔者的水平,阐述还不够详尽。希望接下来能进一步拓宽挑战性任务的研究视野,探索出更加符合需求的实施方案,切实提升学生的核心素养。

参考文献:

[1]何恩鹏,马嵘.基于知识进阶的学习者高阶思维能力培养研究[J].教育理论与实践,2021,41(7):59-64.

[2]徐瑾,黄伟.創建层级进阶的语文课堂:以《乌鸦喝水》解读与教学为例[J].语文建设,2023(4):55-59.

[3]王荣生.阅读教学教什么[M].上海:华东师范大学出版社,2016:6.

[4]吕立杰.大概念课程设计的内涵与实施[J].教育研究,2020,41(10):53-61.

[5]刘茂勇.语文主题性学习任务结构化设计的应然样态[J].教学与管理,2022(29):33-36.

[6]徐飞.批判性思维与学科教学融合:以高中语文为例[J].课程·教材·教法,2018,38(7):61-66.