青年自杀及其矫正的社会机制

——一项青年自杀未遂个案的历时性研究

王 青

(贵州民族大学 社会学院,贵阳 550025)

一、引言

自杀是一种总体社会事实[1]。在所有自杀的人群中,青年是一个值得关注的群体,不仅是因为青年是一个国家的希望,更重要的是青年承载着家庭的存续和情感寄托。根据WHO官网数据,全球自杀占死亡人数的1%以上,并且58%的自杀发生在50岁之前,其中自杀是青年(15~29岁)的第一大死因。[2]而在国内,虽然近年来青年自杀率总体呈现出下降趋势,但自杀却是青年排名前列的死因。[3]

目前,国内关于青年自杀的研究已经取得了丰硕成果,但总的来说,这些研究大多将青年放在“青少年”这样一个笼统的概念下,很少把青年自杀和少年自杀区分开来单独进行研究。毫无疑问,青年自杀与儿童自杀有着显著区别,其中最主要的区别是青年已经具备了理解自杀行为的意义及后果的能力,从这个层面上说,这才是真正意义上的自杀。因此,有必要将青年自杀研究从青少年自杀研究中分离出来单独开展。

就青年自杀的影响因素看,公众习惯于将自杀原因归结为自杀者患有抑郁症,想不开、压力大,甚至导向愚蠢、自私、不孝等道德指责。这种粗糙的、静态的理解,无疑简化了自杀的社会根源,忽略了个体与社会之间复杂的互动关系。与此类似,精神医学和心理学界也存在一个基本预设,即认为自杀是抑郁症或者精神疾病的表征,是易损特质、精神障碍、认知失调的结果,并建构出了相当多的理论模型解释自杀行为[4]。因此,一旦青年出现了自杀意念或者自杀行为,就被自然地划归为心理学或者精神医学的研究范围,社会学的声音逐渐被遮蔽。但是,几乎所有研究自杀的学者都承认一个基本事实:自杀是社会和个体心理、精神等因素综合作用的结果[5-6],过度侧重医学和心理学的研究并不利于自杀研究的整体推进。另外,忽视社会因素也有系统性风险,而最直接的就是造成我国的自杀防治模式是一种分散型防治[7]。

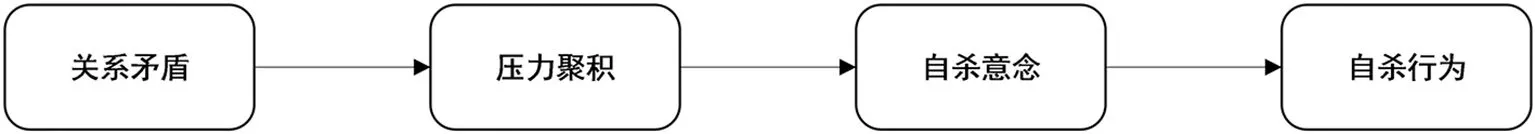

如何将影响青年自杀的个体因素和社会因素有效地统合起来,以展现自杀及其矫正过程的全貌?这是一个重要的理论议题。近年来,随着社会资本理论被引入自杀研究[8-9],自杀研究视角有了新拓展,这也给我们研究青年自杀行为提供了新思路。另外一个事实是,自杀不是“一起事件”,而是“一串事件”,它是一个过程[10],因此探究个体的生命历程对于自杀研究具有重要意义。鉴于此,本研究借鉴生命历程理论,提出了过程主义分析范式,并把“关系矛盾-压力聚积-自杀意念-自杀行为”作为基础分析框架,通过拉长时间线,对一名没有重大身心疾病的自杀未遂青年自杀前后的生命历程进行了深描[11]、拓展[12],试图系统性地描绘青年的自杀过程和矫正过程,勾勒出青年自杀的形成和矫正的社会机制。

二、自杀分析的理论框架

涂尔干在《自杀论》中是这样定义自杀的:“人们把任何由死者自己完成并知道会产生这种结果的某种积极的或者消极的行动直接或间接地引起的死亡叫作自杀。”[13]这一定义已成为学者们的共识。基于这一定义,本部分我们将归纳目前自杀研究中两种主要的研究范式及相关理论观点,并在此基础之上阐释本文运用的理论视角和分析框架。

(一)个体主义范式:一种基于个体因素的能动论

个体主义范式一直是自杀研究的主流范式,它比较强调人的能动性,认为自杀是个体的主动选择,因而自杀的原因主要是个体自身造成的,通常以生物医学、精神医学、心理学研究为代表。尤其是在西方,大部分自杀研究者是精神科医生,他们最主要的预防干预方式是药物治疗,给重度抑郁患者或有自杀倾向的病人施用抗抑郁的昂贵药物,同时还研发了数种心理疗法来配合药物治疗。[14]与之相似,中国关于自杀的研究也主要集中在精神医学、生物医学和心理学等领域,这些研究侧重于探究精神疾病、遗传基因、心理障碍、心理压力、个人认知、生命意义价值观等因素对于自杀的影响。在此范式下已经涌现了许多自杀理论,主要包括自杀差异激活理论、自杀人际理论、自杀行为认知模型、自杀图式评估模型、动机-意志整合模型[15],以及自杀行为三阶段理论[16],等等。总体而言,个体主义范式更加关注自杀作为疾病的一面[17],对自杀的研究是紧紧围绕个体而进行的,其干预措施要么通过药物治疗,要么通过心理治疗。正因如此,可以说基于个体主义范式的研究天生就具有一定缺陷,它无法解释那些没有身心疾病的人的自杀行为,因而招到一些社会学家的批评。

(二)整体主义范式:一种基于社会因素的结构论

整体主义范式认为自杀不仅是个体的主观选择,更是社会力量决定的。这类研究主要集中在社会学领域,通常以自杀率(或自杀潮)为切入点,探究自杀呈现出的社会秩序及其社会根源,具有鲜明的结构论倾向。如陈柏峰[18]对湖北京山农村的老年人高自杀率进行研究,归纳出了老年人的四种自杀类型;而杨华和范芳旭[19]则从大量的案例中提出了自杀秩序的概念,进一步解释了老年人自杀率高的原因。在自杀的社会学理论建构方面,吴飞[20]提出了“过日子”的概念,指出自杀源于家庭权力失衡。杨华[21]则把社会结构和社会价值的冲突概括为自杀的原因。林辉煌[22]从社会整合视角出发,认为农村青年妇女自杀是由青年妇女主导的个体主义整合模式与由老年人主导的家族主义整合模式发生了剧烈的冲突所导致。近年来,杨华[23-25]又提出了“分化、竞争与压力”的社会学分析框架,阐释了社会分化过程中产生的竞争和压力对自杀的影响。可以看出,整体主义范式下的研究更关注抽象的个体,关注自杀率和自杀的社会成因。不可否认,自杀率的确有其自身运作的规律,但若研究者一味想从自杀率中寻求规律,则很容易陷入社会决定论,忽略自杀中那最重要的个人能动作用。

(三)本文的理论视角和分析框架

自杀是个体因素和社会因素共同作用的结果,因而突破整体主义范式和个体主义范式的局限显得尤为必要。从社会学角度而言,自杀行为是一种典型的社会行动,自杀研究中的个体主义范式与整体主义范式之争本质上是社会行动的能动与结构之争。吉登斯[26]的结构化理论,意识到了时间在社会建构和社会约束中发挥的重要作用,为促进社会理论融合提供了典范。相似地,由于考虑到了时间因素,在行动研究中,生命历程理论也成为学者们广泛推崇的重要分析视角。[27]为此,本文借鉴生命历程分析方法,尝试提出一种新的自杀研究取向,即过程主义范式,以架通个体主义和整体主义范式之间的鸿沟。

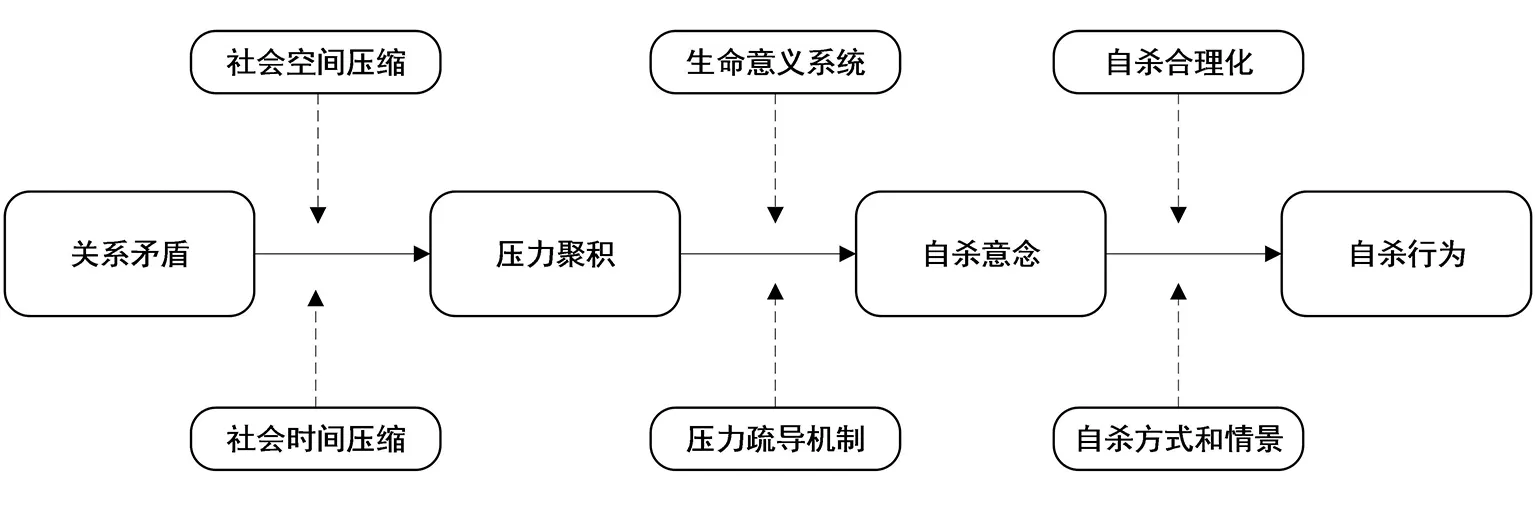

所谓过程主义范式,即认为自杀是在特定的社会时空范围内,个体的“重要他人”之间或个体同“重要他人”之间关系紧张或冲突,使个体产生持久而又无法纾解的心理压力,导致其面临生命意义危机,进而形成了自杀意念,最后导致其自杀。这一范式比较强调社会时空、关系矛盾、心理压力、生命意义、自杀意念、社会支持等因素对自杀行为的影响,侧重于从个体与现实的互动过程来考察自杀行为。

过程主义范式的提出有其经验和理论基础。大量经验研究[28-32]表明,关系矛盾是造成自杀的重要诱因,它会造成心理冲突。当个体无法处理好冲突时,就会体验到痛苦,即压力或扭力;心理的痛苦迫使个体作出理性选择,可能产生自杀意念,并通过自杀缓解扭力。[33]因此,我们从关系矛盾出发,构建了过程主义范式下的一个基础分析框架(如图1),并试图在个案研究中探究这一过程具体是如何运作的,以此为基础尝试进一步勾勒出自杀形成和矫正的社会机制。

图1 本文的基础分析框架

三、研究方法:对象选择、数据收集与案例描述

自杀研究最大的困难在于无法询问已自杀的人群,这给自杀研究带来极大的限制。不过,根据涂尔干的说法,“自杀未遂也是属于自杀这种意义上的行动,只是在引起死亡之前就被制止了”[34]。从这个层面而言,自杀未遂者和成功自杀者并没有本质上的不同,因此通过调查自杀未遂者来进行自杀研究也是一种可行方法。此外,在中国,自杀同抑郁症等心理问题一样,是一个高度敏感且被严重污名化的话题,很难通过正常的途径获取到自杀的个案,而且极难进入田野进行资料收集;即便进入田野,自杀未遂者或者其亲人也可能由于担心被另眼相待而隐藏真实情况。因而只有取得对方完全信任,以参与观察法和深度访谈法这种高度亲近的方式获取资料,才能尽量还原与自杀有关的真相。

基于上述考虑,本文以一起自杀未遂个案G为研究对象,主要通过参与观察和深度访谈法收集相关资料。G为笔者一个关系十分亲近的大学同学兼老乡(曾自杀未遂并已回归正常生活)。由于学习和生活经历的交叉,笔者对G自杀前后的重要事件均有所了解。2015年3月,G自杀事件发生后,笔者同两位女同学在医院照顾G一天一夜,在此期间初步了解了事件的前因后果,而后一直同G保持着不定期的联系。2017年8月,笔者应邀在G老家游玩了两天,与G及其父母围绕G自杀后的相关生活经历进行了深度交谈,并通过事后回忆的方式进行了记录。2019年5月笔者参加了G的婚礼,并了解了G当时的生活情况。2022年12月,笔者通过电话告知G本文的研究目的,获得G的支持,随后又进行了近两个小时的深度访谈,进一步还原了G自杀前后的整个过程和相关想法。

由于本文重在以一种历时性的方式深描G的自杀及正常生活回归的过程,因此,下文将重点从G的生命历程及重要事件出发,去还原G自杀及其回归正常生活的整个过程,并试图勾勒出G自杀的形成机制和矫正机制。

四、自杀的形成机制:G自杀的过程分析

(一)关系矛盾:家庭结构的失衡及其“畸形”运行

大量研究[35-37]发现,家庭因素与自杀具有密切联系。对G来说,家庭关系矛盾正是其自杀的根源。G家住农村,其母未婚先孕又家境贫穷,她出生后不久便被送到外婆家抚养,直到快进入初中时才回到原生家庭之中。在外婆家,G因成绩优异,常常得到外婆的夸奖。但回到原生家庭之中,G长期目睹父母吵架,给她带来了极大的心理压力。

“记得有一次母亲提起烧开的水壶说要烫死父亲,还有一次父亲一个拐肘打在母亲眼睛上,很久了都还是青的,现在想起来我都还很害怕。……因为那时候刚回到家嘛,一看到他们吵架,我就站在旁边哭,但他们只顾着吵,然后我就哭得更大声,我好天真,以为这样就能够让他们停止争吵,但后头都是以我被打而告终。这样经历过几次之后,每当他们再吵架时,我就只能独自一个人躲在被子里哭……。生活在这样的氛围里真的很压抑,尤其是听到老家同学议论,我都觉得抬不起头。”(访谈材料)

长期家庭矛盾,让G不可避免地对自己原生家庭的氛围产生了负面感受。不过,在G的思想观念中,一直有两个家的概念,一个家是心理层面的家,即外婆家,另一个家是事实层面的家,即原生家庭。正是这种“两个家”的观念使得G能够在两个家庭之间来回穿梭,让G能不断释放掉原生家庭中的压力,不至于过早萌生出自杀意念。

“我一直认为外婆家才是我真正的家,我父母的那个家对我来说,就像是一个客栈那样,所以以前看到他们吵架,虽然难受,但是我还不至于绝望,因为我还可以回外婆家……。我总是期待着寒暑假,这样我就能再回外婆家。所以学校一放假,不用父母管我就自己背着书包走了。”(访谈材料)

G将原生家庭仅仅看作提供生活保障的学习空间(下称“原生家庭空间”),而外婆家才是G真正心理认同的生活空间(下称“实际家庭空间”)。在原生家庭空间中,父母主要承担的是抚养的角色,G感受到的是相对冰冷和被众人调侃的家庭关系。而在实际家庭空间中,G因乖巧和成绩好而经常受到外婆的夸奖。因此,G在自杀前一直按照“上学在原生家庭空间(痛苦)-假期在实际家庭空间(缓解痛苦)”的程式“例行化”地生活着。

(二)压力聚积:社会时空的压缩及压力疏导机制的失灵

社会时空对人具有不可化约的规制性。社会空间本质上是一个具有意义的关系空间[38];而社会时间具有节奏、律动和节律,是日常生活得以重复并例行化的条件[39]。顾金土[40]曾以时空压缩视角分析了社会躁郁现象,认为社会时间压缩的最大特征在于“忙碌”,一系列事件迅速聚集,会让人失去对过程的控制能力,产生无力感和角色焦虑;而社会空间的压缩会产生“拥挤”现象,从而引发社会问题(由于社会空间可以看成关系空间,故本文把社会关系矛盾、社会关系断裂等都看作是社会空间压缩现象)。G的自杀正是其社会时空压缩后的结果。

G自杀前,面临着一系列时空压缩事件,导致G心理压力迅速积聚而无法疏导。从社会空间方面看,G在自杀前面临着三次重要关系的空间压缩:一是过年期间,父母连续性的争吵,导致原生家庭空间持续扭曲;二是随后外婆的去世,导致实际家庭空间的解体;三是回到学校后与男朋友的分手,导致亲密关系空间的破碎。空间压缩使得G承受着巨大心理压力。

“那年过年的时候,父母又在吵架,还当着我和弟弟的面打起来了,我心里觉得愤怒、羞耻,真是受不了……。没过几天,外婆就去世了,当时听到消息,我感觉天都要塌下来了。后面去外婆家吃酒,每看到一个人哭,我都忍不住跟着哭……。那段时间我心里面都空落落的,整天头脑中都想着父母在吵架,外婆死了,我没有家了,没有人关心我了,我以后怎么办……。后来男朋友QQ找我聊天,我都没有回复,因为他根本不理解我,说我想得多,甚至有次还说我是神经病……。可能因为我是天蝎座,天生就比较敏感吧,所以我就向男朋友提出了分手,主要是当时(对人生)觉得无所谓了,对什么都没兴趣,就直接说我不喜欢他了,那时我就想和所有人撇清关系。”(访谈材料)

从社会时间方面看,G关系空间压缩的同时伴随着其社会时间压缩,即一系列难以承受的事件迅速积聚在开学的时间段。除了父母吵架、外婆离世、男朋友分手等事件集中在一起外,回到学校后,G还看到室友都在为考研和工作而努力,与自己的生活状态形成了强烈反差,G感到自己面临着一股巨大的压力。但是,由于G关系空间的矛盾和断裂,G的心里话无法向任何人倾诉,压力疏导的通道被堵塞了,萦绕心间的心理压力逐渐演变成为一种驱之不去的自杀意念。

(三)自杀意念:生命意义的迷失与身体的痛苦遭遇

自杀意念一般指个体打算自杀但没有采取实际措施的想法。“自杀意念虽然并不一定导致自杀行为,但它却是导致自杀行为发生的主要环节和必然阶段。”[41]自杀意念的产生因素有很多,但是拥有“活着没意义”这样的虚无感几乎是所有自杀者的共同感受。一些医学研究[42-43]也表明,生命意义是影响自杀意念形成的前置变量,它与自杀意念呈负相关。通过访谈发现,G一开始对自己生命意义的思考就是与自杀有关的事件紧密联系在一起的,而外婆是其生命意义最重要的来源。由于外婆过世,使得G认同的实际家庭空间解体,G由此丧失了生命意义的重要来源。

“我第一次听说自杀记得是在学海子的诗的时候,好像是在我读初中的时候吧,老师说海子是卧轨自杀的,当时我就被吓了一跳,想不通怎么那么有才的一个人会想着去死呢?好好活着不好吗?后面我才发现很多名人都是自杀的。所以我有时候就会去想,人活着究竟是为了什么?……。其实,我一直到大学都没有想明白这个问题,以前就觉得以后读完书赚了钱就给外婆买衣服,买好吃的,孝敬她,这可能是那时候最想做的事吧。”(访谈材料)

此外,如前所述,G社会时空的压缩给她造成了严重而又无法纾解的心理压力。久而久之,随着心理压力的累积,G身体开始出现了一些症状,并逐渐演变成为难以承受的、巨大的并且无法消解的身体痛苦,主要包括失眠、抑郁、注意力不集中、身体功能下降等,这些痛苦进而让她产生了“生命意义危机”,并促使她把死作为逃避痛苦的唯一手段(逃避痛苦也属于下文自杀合理化的一方面),由此萌生出一种挥之不去的自杀意念。

“那段时间就感觉有一股压力,压得我喘不过气,我整晚整晚地失眠,闭上眼睛就看到父母在吵架,脑袋感觉停不下来,早上起床饭也吃不下,身体昏昏沉沉的,那种感觉真的太痛苦了,那时我好想逃离……。突然有一天,我想到人到头来,不就是一死嘛,就是死法不一样而已,然后头脑中好像就有一个声音告诉自己,自杀吧,自杀吧!……。后面就是每天心里都会听到这个声音,就感觉身体被控制了,现在想起来,当时好像完全就是这个声音喊我那样(跳楼)的。”(访谈材料)

(四)自杀实践:自杀策略的选择和自杀行为的实施

正如G所说,她的自杀意念极其顽强,几乎完全指引着G的身体行为。不过,G从自杀意念到自杀行为,还经历了两个关键阶段:一是将自杀行为合理化,二是寻找合适的自杀方式或者遇到合适的情景。

其一,自杀行为的合理化。如果说自杀意念是表明个体内心想不想自杀的问题,那么自杀行为合理化则是表明该不该自杀的问题,两种意念的博弈情况决定了一个拥有自杀意念的人是否真正采取自杀措施。而如何合理化自杀行为?一方面,在G的观念中,她认为自杀并不是一种疾病,反而是一种“美”。“有时候我反而觉得自杀很美。不知道你看过《挪威的森林》没有,里面的主人公是自杀而死的。很多人惋惜,其实当时我看到那里的时候一点也不觉得震惊,因为我觉得只有自杀才是她最好的归宿,而这才是这部小说最美的地方。”(访谈材料)另一方面,如前所述,G把自杀看成了自己逃避压力和痛苦的唯一手段。这种将自杀看成是“美”和拯救自己的唯一方式的想法,使G在思想层面并没有作太大的斗争就将自杀行为合理化了。

其二,自杀方式和情景。自杀受到自杀方式和自杀情景的影响。自杀方式主要指以什么方式自杀,它是一个主动选择的过程;而自杀情景指的是自杀者处在什么样的社会情景中,更多地是一种被动选择的过程,因而自杀既具有必然性,也具有偶发性。[44]在G的案例中,这种必然性和偶发性都有所体现。必然性方面,G一直谋划如何自杀,在跳楼自杀之前,她已经自杀过一次,只不过并未成功。“之前我就尝试死过一次了,我买了一盒感冒药,晚上一口全部吃了,但是第二天还是醒来了,就只是头昏和胃不舒服而已。后面我就用手机搜索有关自杀的内容,看怎么死才好……。那时自己每天在学校都偷偷摸摸的,经常到寝室周围、图书馆周边那些地方去逛(寻找自杀地点),看哪里合适。”(访谈材料)偶发性方面,G第二次跳楼自杀,更多取决于当时偶然的情景,并不是她的主动选择。“那天,我正好和同学在图书馆,我妈打电话说是生活费打给我了,无意间我又听到她还在和父亲吵架,我真的很窒息……。我就站在四楼的窗台上向下看,我感觉我的身体特别想从那儿飞下去,也没管下面是什么,我闭着眼睛,任由身体走,就从四楼飞下去了。”(访谈材料)

总之,G的自杀并不仅仅只是一次关于G的自杀事件,而是一串连续的与G自杀有关的事件的集合,既有偶然性也有必然性。家庭关系矛盾是G自杀的根本原因,个人社会时空的压缩则是必要条件,它们导致G的心理压力迅速聚积并无法疏导,使其产生了生命意义危机,进而形成了自杀意念。而合理化自杀行为、选择合适的自杀方式和遇到合适的情景,则直接影响了G从自杀意念走向自杀行为。由此我们可以尝试勾勒出自杀的形成机制如图2。

图2 G自杀形成的过程/机制分析图

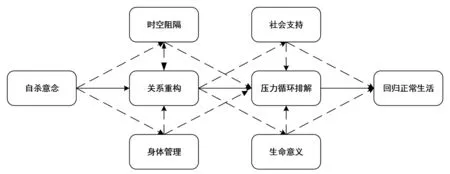

五、自杀的矫正机制:G回归正常生活的过程分析

一个自杀未遂或拥有自杀意念的人回归正常生活的过程实际上就是自杀意念彻底消失并不再产生自杀行为的过程,这是一个自我与社会之间不断拉扯的过程,只有将个体放入特定社会时空中,才能更好地进行理解。

(一)身体管理:受损身份的管理与日常生活的监护

美国社会学家戈夫曼[45]曾提出了“污名”这个著名概念,并用它来指一种令人大大丢脸的特征,而蒙受污名者的社会身份则是一种受损身份。一个拥有污名特征的人会时常处在“丢脸”和“会丢脸”两种情景之中,前者出现在污名特征暴露在常人面前时,而后者则出现在污名特征还没有被发现前。因而对于拥有污名的人而言,污名信息的控制就显得尤为重要。在中国社会中,自杀未遂无疑是一个非常严重的污名,自杀行为暴露是自杀未遂者再次自杀的危险因素。[46]因此,G自杀被救后,学校和家庭都在极力遮掩G自杀的事实,以防止G再次自杀。从学校方面看,学院将G的自杀定性为一起意外摔倒事件,努力控制相关信息的传播,并建议G的母亲为其办理两个月的请假手续,返校后正好是毕业时间。从家庭方面看,G的母亲从未向任何人(包括其父亲)提及G自杀的信息,对外只是声称G摔伤请假回家养病。

同时,学校和家庭除了帮助G管控污名身份外,还对G的身体进行了“监护”。G请假期间,母亲带她到市级医院进行诊治,当时其母亲为当地酒店的卫生管理员。G同母亲生活在一起,吃住都在酒店,这方便了母亲对G进行照看,延展了G恢复身体机能的时间,确保了G不会再次发生自杀行为。

“我妈妈带我去看医生,讲了我的(自杀)经历,医生诊断后,说我就是摔伤了,还有点轻度抑郁症,不过没什么大问题,当时还开了很多的药,有治疗摔伤的,也有一些是治疗失眠的,吃了之后感觉好了很多……。(后面)还是会有(自杀的)那种念头,不过因为我们就住在酒店一楼,即使我再想不开也没办法(实施)啊!而且,她一会儿就回一次房间,就像在监控我一样。不过我晓得她就是怕我再想不开,所以我就没有再那样(自杀)了。”(访谈材料)

G实际回到学校是在2015年4月底,回校的第一天,书记就找她谈话,向她说明,她的事情其他同学都不知道,叫她放宽心,不要有心理压力,而且还建议她报考家里面的事业单位。自G回到学校后,辅导员经常从室友这一侧面关心着G的生活,而其他同学也确如老师所说,只是觉得G是生病了,并没有显得太过于异常。由于学校和家庭对G自杀的事实进行了掩饰,对其日常生活进行了监护,G回校后没有再次出现自杀行为。但是,从访谈中可以知道,G的自杀意念并没有消失,它真正消失是在其正式参加工作之后。

(二)时空区隔:原有日常生活世界的彻底断联

正如伯格和卢克曼[47]所言,只有隔离旧有的社会时空,用新的“可信结构”替代“原有世界”,并通过重要他人的“知识”中转,才能帮助个体重塑并维护新的现实。G自杀未遂事件发生后,正是通过与原来那充满矛盾的社会空间的彻底断联,才为她回归正常生活创造了必要的社会条件。

从社会空间方面看,不论是G的原生家庭空间,还是学校学习空间,在G看来都有一种“被监控的感觉”。为了逃离这两个关系空间,G结合老师的建议,在2015年5月份报考了特岗计划(乡村小学英语教师),她特意选择了一个离家较远的乡镇,以便能够“重新开始”。而最终结果也比较令人满意,她顺利通过了笔试和面试,并于同年9月正式入职。参加工作后,G在身体上摆脱了那个充满矛盾的家庭空间和令其不舒服的学校空间,同时也摆脱了对原生家庭的经济依赖。“一参加工作,我就把以前的电话和电话号码全部换了。第一年几乎没有和家里面打过电话,过年我都没回家,反正就是想到家里就烦……。我就住在学校里面,学校旁边就是教师公寓,一人一个大房间,厨房卫生间客厅都有,很方便的。”(访谈材料)

从社会时间方面看,G在时间上也同过去的矛盾关系断联了。G工作后,其个人时间基本上都是被工作和休闲娱乐支配着。每天大概9点左右上课,下午4点30左右放学,其他时候就是备课以及被迫参与娱乐活动、家访等。“刚开始去的时候,因为是乡村小学嘛,老师就几个人,除了音乐课,基本上什么课都要上,很忙的。下班后备完课好不容易有点时间,我们那个校长哦(工作期间住在学校),晚上喜欢拉着我们玩游戏,根本没有时间想其他事情(包括自杀)……。我周末大多时候都是和同事玩去了,不想去都不行。因为我们同一批考进来的有三个人,都是不同县的,一般走哪里玩他们都会拉着我一起。后面又考进来两个,不过有一个现在到镇中心小学去了。”(访谈材料)

不难看出,G到乡村小学工作后,由于工作地点离家较远,加之密集的课程安排和具有一定强制性的休闲活动,较大程度上阻断了她同原生家庭空间的关联,进而阻断了家庭矛盾的压力传导至其身上的通道,使得G“胡思乱想”的时间受到挤压。这种时空区隔为G回归正常生活奠定了重要的社会基础。

(三)关系重构:压力疏导机制的修复和生命意义的重拾

社会关系是社会支持的重要基础,社会互动是生活意义的重要来源。时空区隔不仅阻断了G同原生家庭的联系,而且使G得以重构社会关系,为其提供了社会支持和疏导了来自日常生活世界的压力。同时,在新的社会时空中,通过与“重要他人”的社会互动,G逐渐对新的生活产生了认同,重拾了生命的价值和意义。

首先,关系重构为G提供了社会支持,帮助G修复了压力疏导机制。G在工作空间中,频繁交往的“重要他人”有校长、其他同事、学生和家长几个角色。由于工作空间处在乡村,G的很多同事都住在学校教师公寓,工作与生活的重叠大大增强了G同这些关系网络的黏性。这种密切参与式的人际交往不仅让G得到了放松,还为她提供了社会支持,缓解了工作和生活的压力,G的压力疏导机制得以健康运行。

其次,关系重构使G逐渐找到了生命的价值和意义。“人是悬挂在自己编织的意义之网上的动物”[48],而这种意义通常产生于人与人之间的互动过程。G正是在社会关系的主动或被动的建构过程中,逐渐认识到自己的价值和责任,重获了生命意义。“看到那群孩子,我就想起我小的时候。有一天放学要做家访,刚好是下雨天,有个孩子没有雨伞,我就护送他回家,没想到一走就走了两个多小时。他的鞋子走着走着就从中间断了,我看着好心痛……。他们其实很聪明的,我想着我一定要好好教育他们,让他们能够走出去,不能再像这样了。后来,我被调到镇中心小学,这种感觉更强烈了。”(访谈材料)

此外,随着社会交往的深入,G接受了同事介绍的相亲对象,并于2019年结婚,已育有两子,现在还准备考取在职研究生。正是教好学生的社会价值感、育好孩子的生活责任感以及考取研究生的自我实现感,构成了G生命意义的重要组成部分,让G的自杀意念慢慢消失了。

总之,自杀意念的消失是一个比较复杂的过程,涉及个人和社会的复杂的互动,限于篇幅,我们就重要因素作简要描述。可以看到,在G的自杀案例中,身体管理、时空区隔和关系重构具有基础性意义。身体管理保护了G不至于再次自杀,时空区隔阻断了原有的矛盾世界,帮助G进行关系重构,而关系重构则为G的社会支持和生命意义的形成提供了社会条件,使得G的日常压力得以正常排解,自杀意念得以彻底消除,最后让G回归了正常生活。由此我们可以尝试勾勒出青年自杀的社会矫正机制如图3。

图3 G自杀矫正的过程/机制分析图

六、结语

长期以来,个体主义范式在自杀研究中一直占据着主流,同整体主义范式之间逐渐形成了一条难以逾越的鸿沟,且越来越有不可交汇之势。借鉴生命历程理论,本文将具有时间意涵的过程视角纳入到自杀研究之中,提出了一种过程主义分析范式。以青年G的自杀未遂事件为例,系统考察了社会时空、社会关系、心理压力、生命意义、自杀意念、社会支持等因素对青年自杀及其矫正过程的综合影响,尝试勾勒出了青年自杀及其矫正的社会机制,一定程度上克服了由个体主义范式和整体主义范式分野造成的局限。

“关系矛盾-压力聚积-自杀意念-自杀行为”可以作为青年自杀的过程分析框架,在此过程中,应该注意社会时空压缩、生命意义系统、压力疏导机制、自杀合理性、自杀手段和自杀情景等因素对自杀的影响。对于自杀矫正过程而言,除了进行药物或者心理治疗以帮助个体消解心理压力和身体痛苦外,我们还应该承认个体的身体管理、时空区隔、关系重构、社会支持等社会因素对于自杀矫正的重要作用。换句话说,自杀防治是一个系统工程,不仅需要关注个体身心因素,更需要评估社会因素,特别是个体关系空间的压缩程度。帮助自杀个案阻隔原有世界,重构社会时空,这或许是未来社会工作干预自杀的一个重要方向。最后,值得一提的是,由于本文属于个案研究,结论与观点能否广泛解释其他自杀行为,尚需进一步的经验研究检验。