基于心功能分级的阶梯式运动康复训练改善老年慢性心力衰竭合并肌少症患者心肺功能和骨骼肌功能的效果

李一聪 秦庆祝 范晓青 陈亚梅

河南省人民医院(郑州大学人民医院)心血管科,郑州市 450000

慢性心力衰竭是临床常见的由功能性或器质性心脏疾病导致的以心室收缩或舒张障碍为主要表现的临床综合征[1]。肌少症则是一种进行性、全身性的骨骼肌疾病,其主要临床特征是肌肉量减少、肌肉强度下降、肌肉生理功能减退等[2]。相关研究结果显示[3],我国慢性心力衰竭的发病率在0.9%左右,近年来有升高的趋势,部分患者因治疗不及时或治疗不当而发生肌少症。对于老年心力衰竭合并肌少症患者,常规护理干预措施的干预力度不足。基于心功能分级的阶梯式运动康复训练,专业性强,可针对性对不同心功能等级的患者进行临床干预,有助于提高患者的心功能水平与肌肉力量水平,改善其自我护理能力和生活能力。有研究报告显示[4],基于心功能分级的阶梯式运动康复训练可有效地改善慢性心力衰竭患者的自我护理能力并提高其生活质量,但关于该措施应用于慢性心力衰竭合并肌少症患者的研究较少。本研究探讨基于心功能分级的阶梯式运动康复训练改善老年慢性心力衰竭合并肌少症患者心肺功能和骨骼肌功能的效果,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 纳入我科2020年4月至2021年9月期间收治的123例老年慢性心力衰竭合并肌少症患者,采用随机数字表法将其分为对照组(61例)和观察组(62例)。纳入标准:(1)符合慢性心力衰竭[5]、肌少症的诊断标准[6];(2)纽约心脏病学会(New York Heart Association,NYHA)心功能分级[7]为Ⅰ级、Ⅱ级;(3)年龄≥60周岁,无精神病史。排除标准:(1)合并先天性心脏瓣膜不全者;(2)肝肾功能异常者;(3)合并肿瘤疾病者。两组患者性别、年龄、肌少症病程、体质量指数、心力衰竭类型等一般资料差异均无统计学意义(均P>0.05),见表1。本研究已经我院医学伦理委员审核并同意,所有患者及其家属均签署知情同意书。

表1 两组患者一般资料的比较

1.2 方法 对照组行常规护理:嘱其遵医嘱服用药物,详细告知服药时间、次数、药量、不良反应等;根据患者耐受程度给予常规运动康复训练(以抗阻训练为主),运动强度根据患者自身耐受程度逐步增加,30 min/次,2次/d;引导患者制定自我护理记录表,并在护理人员的监督下填写;嘱患者清淡饮食,多食用高蛋白食物和高维生素食物,注意饮食搭配,保证营养均衡;护理期间多与患者进行沟通,对患者实施健康宣教,缓解患者自身紧张、焦虑情绪。观察组行基于心功能分级的阶梯式运动康复训练:(1)对NYHA心功能Ⅰ级的患者,运动康复训练同对照组;(2)对NYHA心功能Ⅱ级的患者,在保证患者有充足休息时间和体能的情况下嘱患者进行室外行走20 min(完成后可休息5 min),上下楼梯训练(上楼2层+下楼2层)20 min(上下楼梯过程中可休息2次,每次休息时间≤3 min),以上为1组,运动频率为2组/d。两组患者均干预1个月。

1.3 观察指标 (1)心功能。分别于患者干预前、干预1个月后,应用(推车式)全数字彩色多普勒超声诊断仪 (厂家:徐州市瑞华电子科技发展有限公司,型号:DU8-M9)检测患者二尖瓣舒张早期血流峰速度/二尖瓣环舒张早期血流峰速度(peak early diastolic mitral velocity/ peak early diastolic mitral annulus velocity,E/E′)、左心房容积指数(left atrial volume index,LAVI)。(2)肺功能。分别于干预前、干预1个月后,应用肺功能仪(厂家:上海聚慕医疗器械有限公司,型号:AS-507 )检测两组患者的用力肺活量(forced vital capacity,FVC)、1秒用力呼气容积(forced expiratory volume in 1 second,FEV1)、用力呼出50%肺活量时的瞬间呼气流量(forced expiratory flow at 50% vital capacity,FEF50)和肺一氧化碳弥散量(diffusing capacity of lung for carbon monoxide,DLCO)。(3)运动功能和血清补体C1q水平。分别于干预前、干预1个月后,应用步态分析仪[厂家:鸿泰盛(北京)健康科技有限公司,型号:Gaitview]检测两组患者的步速;应用握力器检测两组患者的上肢手握力;抽取两组患者空腹静脉血液3 mL,3 000 r/min离心15 min,取上层清液,应用免疫透射比浊法检测两组患者血清补体C1q水平。

1.4 统计学处理 采用SPSS 22.0软件对数据进行统计分析。计数资料以例数和百分数表示,比较采用χ2检验。计量资料以(x±s)表示,两组间均数的比较采用独立样本t检验,组内干预前后的比较采用配对t检验。P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结 果

2.1 两组患者干预前后心功能的比较 干预前,两组E/E′、LAVI差异均无统计学意义(均P>0.05);干预1个月后,观察组患者E/E′、LAVI均低于对照组(均P<0.05),见表2。

表2 两组患者干预前后心功能的比较 (x±s)

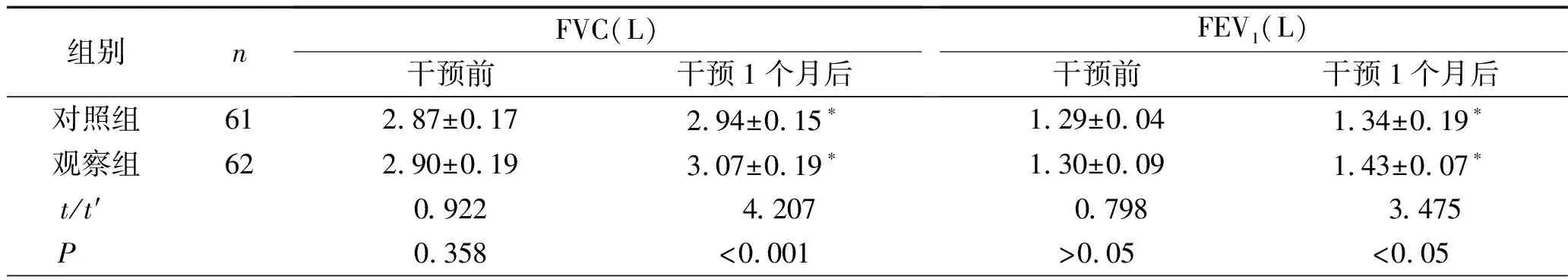

2.2 两组患者干预前后肺功能的比较 干预前,两组FVC、FEV1、FEF50、DLCO差异均无统计学意义(均P>0.05);干预1个月后,观察组患者FVC、FEV1、FEF50、DLCO均高于对照组(均P<0.05),见表3。

表3 两组患者干预前后肺功能的比较 (x±s)

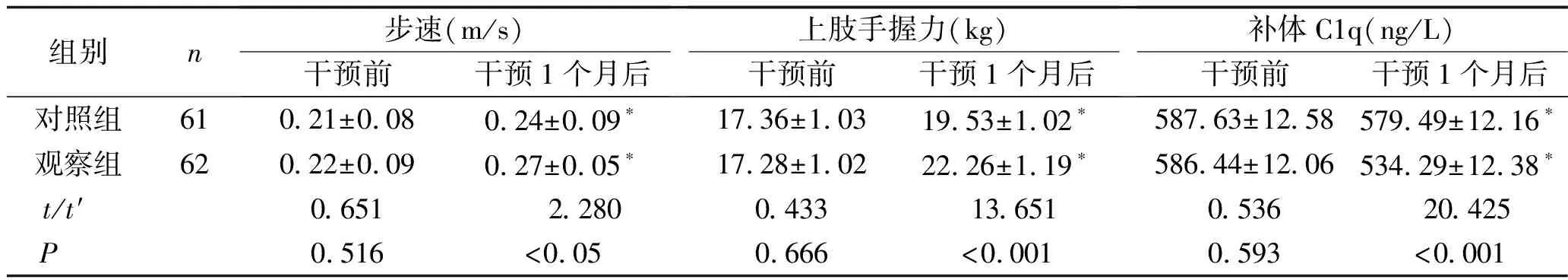

2.3 两组患者运动功能和血清补体C1q水平的比较 干预前,两组步速、上肢手握力、血清补体C1q水平差异均无统计学意义(均P>0.05);干预1个月后,观察组患者步速、上肢手握力均高于对照组,血清补体C1q水平低于对照组(均P<0.05),见表4。

表4 两组患者运动功能和血清补体C1q水平的比较 (x±s)

3 讨 论

心力衰竭是心脏器质性病变或功能性病变导致的临床综合征,患者的心肌结构和功能受损,最终导致心室泵血和充盈功能低下[8],常见症状为乏力、运动时呼吸困难等[9]。慢性心力衰竭和肌少症之间存在相关性,慢性心力衰竭患者可因心功能下降减少活动量,导致肌力下降,影响蛋白质合成,最后引发肌少症[10]。改善心肺功能水平是提高骨骼肌生理功能的基础。本研究结果显示,干预1个月后,观察组患者E/E′、LAV均低于对照组,FVC、FEV1、FEF50、DLCO均高于对照组,说明基于心功能分级的阶梯式运动康复训练可以改善老年慢性心力衰竭合并肌少症患者的心肺功能。与常规护理干预相比,基于心功能分级的阶梯式运动康复训练根据患者自身心功能等级给予其相对应的训练强度,在保障患者训练安全的同时给予与其心功能等级相匹配的训练内容,提高临床干预的效率和适配度,增强训练效果,便于医护人员在训练中掌握患者的心肺功能状况,迅速判断患者康复训练后的预后情况,为后期训练方案的调整提供参考。

步速、上肢手握力是临床判断骨骼肌强度的常用的指标;血清补体C1q是构成补体C1最重要的成分之一,其水平与骨骼肌强度呈负相关[11]。本研究结果显示,干预1个月后,观察组患者步速、上肢手握力均高于对照组,血清补体C1q水平低于对照组,表明基于心功能分级的阶梯式运动康复训练干预可以增强患者的骨骼肌强度。常规康复训练虽然注重对患者的运动干预,但单次运动时间较长,运动项目较为单一,患者缺乏训练积极性,训练效果不明显。有研究证明[12],阶梯式评估联合量化康复训练有助于患者明确训练目标、强度、频次,帮助患者了解具体进步效果,增强患者训练主动性;基于心功能分级的阶梯式运动康复训练增加了机体血流量和血流速度,加速了肢体骨骼肌血液循环,有助于改善患者骨骼肌的能量代谢,进而增强骨骼肌力量;基于心功能分级的阶梯式运动康复训练也在一定程度上抑制了肌肉萎缩的速度,通过适度运动训练促进肌肉线粒体的酶活性,有助于修复神经肌肉纤维,提高肌肉活性和肌肉力量。

综上所述,基于心功能分级的阶梯式运动康复训练可有效地提高老年慢性心力衰竭合并肌少症患者的心肺功能,增强其骨骼肌强度,值得临床推广应用。本次研究尚存在以下不足:(1)患者为老年人,体质差异较大,研究结果可能存在误差,需进一步扩大研究范围,降低误差;(2)在运动康复过程中,各个心功能等级的患者对运动强度的耐受程度不同,可能对最终研究结果造成误差,需进一步反复探究。