《喧哗与骚动》的气味叙事学

李方木 冯亦翔

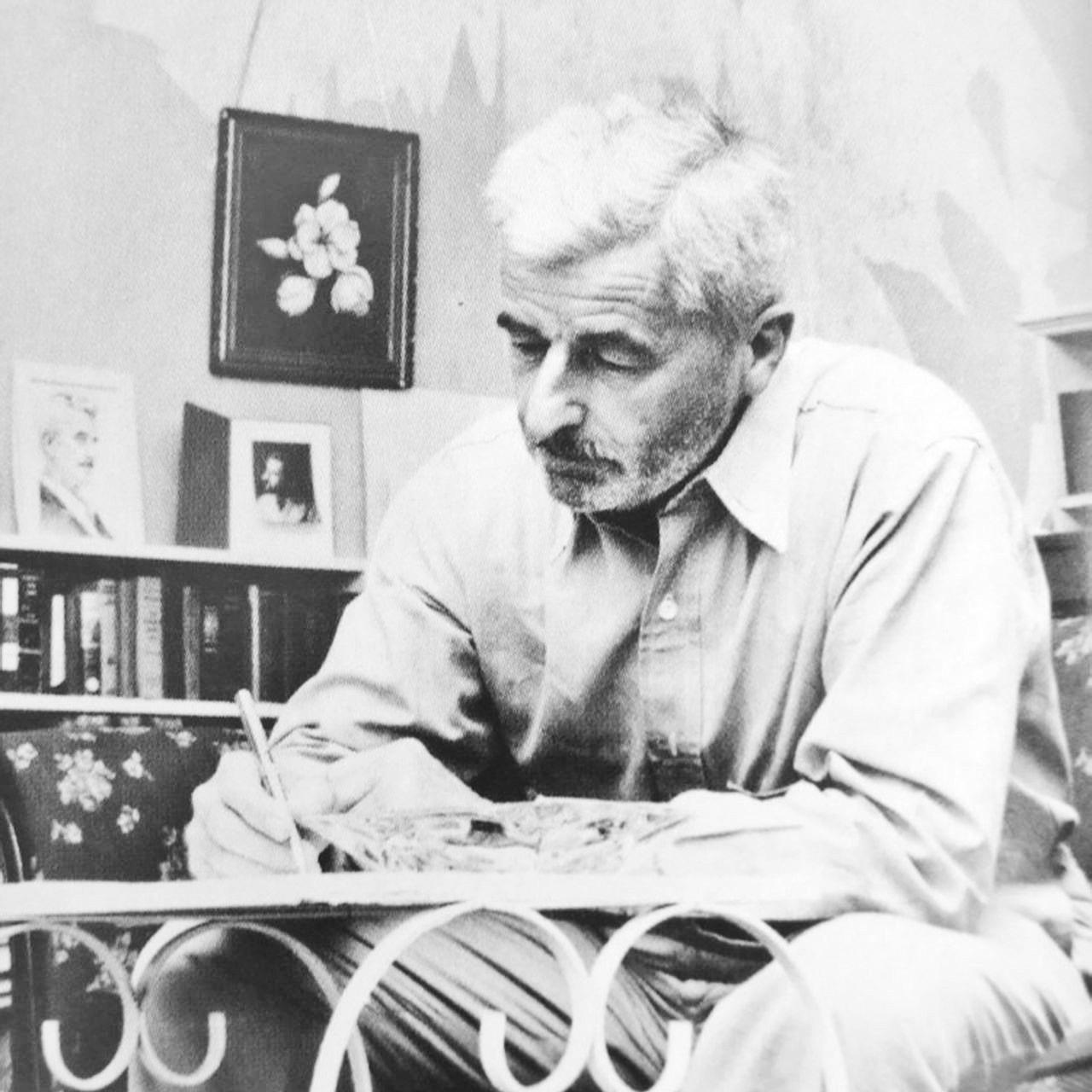

威廉·福克纳(William Faulkner,1897—1962)作为美国南方文学的主要代表人物受到国内外专家学者的广泛关注。他以自己的家乡,即美国南方乡下的故事为原型,创造出一个约克纳帕塔法县,由各个庞杂的家族组成一个世系,打造了一个“福克纳宇宙”,而其中第一部成熟的作品《喧哗与骚动》(The Sound and the Fury,1929)则为他赢得了1949年的诺贝尔文学奖。这是一部以康普生家族的女儿凯蒂失去贞洁为起因与中心的小说,主题包括家族的衰亡、道德的丧失和南方传统的崩溃等。《喧哗与骚动》是意识流风格的代表作,在叙事策略上具有很强的实验性。福克纳在一个跨越十八年的事件中只选取了其中的四天来写,用四个不同家族成员的视角勾勒了一个美国南方没落庄园三代人的生活图景。整本书共分四章,前三章依次以家族中的三个儿子,班吉、昆丁与杰生的视角讲述,而最后一章则以家里黑仆迪尔西的全知视角讲述。因此,《喧哗与骚动》实际上是一个从四个不同视角像拼图一般“拼贴而成”的故事。法国著名文学家、哲学家让-保罗·萨特(Jean-Paul Sartre)指出,时间顺序的推移要求叙述者为读者提供一种可供选择的线索来重新组织和解释故事中发生的事情,而在《喧哗与骚动》中,叙事的推进线索与感官密切相关,其中嗅觉占据了绝大部分。关于气味的短语反复出现,福克纳运用气味这一线索贯穿全文,在传递主题意义的叙述视角、饱满的人物塑造以及故事的整体架构中起到了至关重要的作用,俨然是一场气味叙事学盛宴。

《喧哗与骚动》的特色之一是其晦涩的“意识流”叙事,这一复杂特性以气味为触发点。小说前三章对于气味的描写丰富,使用的是“观察者处于故事之内”的内视角,而最后一章则采用“作为观察者的全知叙述者处于故事之外”的全知视角。而纵观小说章节,第一章、第三章、第四章中福克纳对于同一事件使用不同视角的编排布局构成了“多重式人物有限视角”,即采用几个不同人物的眼光来反复观察同一件事,但在第二章大哥昆丁的内视角叙述的则是他十八年前自杀当天的见闻,脑海中意识之流源源不断。四章整体上构成了“变换式人物有限视角”,即不同人物观察不同事件而不是反复观察同一件事。如此复杂的视角切换,福克纳辅以“气味”这一线索作为“触发”与“引线”。

小说第一章非常具有割裂感,因为福克纳采用的是严重天生智障班吉的第一人称视角进行叙述,对他来说只有各种现象造成的刺激和对那些刺激产生的直接反应。可以将班吉理解成一个感性的反射器,班吉没有理性的自我把这些现象用因果逻辑串联起来,所以这一部分的叙事是非线性的,他可以同时存在于多个时空,每当感受到声音或者气味,就像触碰到了某个机关一样,意识就会跳转到另一段经历当中,但同时他的感官还在接收当前时空的信息,因此班吉本身就是一个混乱的意识之流。“凯蒂有一股树的香味,当她说我们这就要睡着了的时候,她也有这种香味”,“凯蒂身上有一股下雨时树的香味”,“凯蒂跪下来,用两只胳膊搂住我,把她那张发亮的冻脸贴在我的脸颊上。她有一股树的香味”。在这三处班吉对“树的香味”感知后,他的视角就立刻从对凯蒂的回忆跳回“当前”。班吉的白痴视角是“固定式人物有限视角”与“第一人称叙述中的体验视角”相结合,使读者通过人物的“有限”感知与回顾性的叙述来观察故事世界,令读者也能切身体会到班吉混乱的思绪,感受这个人物的真实,并且因为其他人物都知道他是白痴,所以他们都不会回避,也不会在他面前伪装。所以在这一叙事视角下读者能够看到更多隐藏的“秘密”,比如家庭成员的性格,一些重大事件上能看到更为真实残酷的面目,有着一种不加修饰的质感。

第二章昆丁的叙述中,福克纳同样使用了内视角,以这位就读哈佛的大学生视角所体现的思绪竟然比白痴班吉更加混乱,不断地游离在现实、记忆、想象和思辨中。虽然形式上叙事视角与第一章相似,使用“固定式人物有限视角”与“第一人称叙述中的体验视角”相结合,但昆丁的章节更为意识流,甚至大段文字没有标点,真实地展现了这位即将自尽之人癫狂的思绪。福克纳通过嗅觉来描述昆丁面对凯蒂失身时的反应和思绪。昆丁意识流的心理时间不断在1909年凯蒂失身和1910年婚禮之间交替出现,忍冬花的气味是连接两个时间段的媒介。“一阵一阵地袭来,特别是在阴雨的黄昏时节,什么东西都混杂着忍冬的香味,仿佛没有这香味,事情还不够烦人似的”,此时昆丁由于忍冬花香触发了对凯蒂小时候与一少年接吻的回顾性叙事。他的情绪尚且是稳定的,可随着思绪流淌,“她的膝盖她的脸仰望着天空她脸上脖子上一片忍冬的香味”,“我又闻到了忍冬的香味浓得仿佛天上下着忍冬香味的蒙蒙细雨”,昆丁的思绪逐渐随着忍冬花的香味转移到了凯蒂失贞那个晚上,移除标点符号的技巧表达了昆丁的感情也逐渐失控。

第三章是以老三杰生的视角,福克纳没有像前两章一样大量使用意识流,叙事变得非常顺畅易懂,主要写他如何利用小昆丁向凯蒂骗钱,处心积虑地把凯蒂寄来的抚养费据为己有。此时杰生已经成为康普生家族事实上的一家之主,变得非常刻薄冷酷,而母亲总说杰生是家里唯一的正常人。杰生为数不多的几次情绪失控也与汽油味相关,“这正是杰生所不能容忍的汽油味使他感到难受然后就大发脾气因为一个姑娘”,一次是打开汽油瓶后,使用回顾性叙述借康普生太太之口表达,另一次则是痛骂家人的时候,可见汽油味对于杰生而言有着特殊的意义。

福克纳对内视角叙述的综合运用会令读者困惑丛生,难以理解,而这种困惑恰恰能够提升读者后期的阅读期待,因为福克纳是在以此做一种“现象还原”,把现象背后的意义悬置起来,使得各个现象被强行归为相等,避免读者过早进行价值判断。在这种情况下读者进入三兄弟的视角,才能体会到世界本是无意义的喧哗与骚动—只是现象与被刺激后的情绪反应而已。

不同于叙事视角的引导作用,气味对于人物塑造的心理侧写也是至关重要的。申丹在《叙述学与小说文体学研究》中指出,19世纪以来的传统小说批评家认为人物是作品中的首要因素,是具有心理可靠性或心理实质的“人”,应从拟真的角度关注人物的性格与心理。申丹将其称为“心理型”人物观,将其定义为在叙事学领域中注重人物内心活动、强调人物性格的一种认识倾向。《喧哗与骚动》在叙事层面对于人物特质的塑造属于“间接塑造法”,也就是未经叙述者阐明,需要读者仔细推敲的人物塑造手法,常见的方式是对人物的语言、心理或活动以及所处环境进行叙述,福克纳使用的是“气味”这一线索。

在班吉的章节中,对气味的描述是侧面体现人格特征的核心。第一人称叙述者班吉作为一个白痴,他的思緒体现为通过各种气味感知周围发生的事情。班吉不仅能闻到通常意义上的各种香味,如树和雨的气味,他还能闻到一些抽象的事物,比如寒冷和死亡。因此,对于班吉来说气味被赋予了丰富的内涵,具有很强的象征意义,塑造出了班吉鲜明的人物观。在本章节的所有气味中,树木的气味是最常出现的。在班吉的记忆中,他第一次在康普生家的门口见到了凯蒂,“嗨,班吉。”凯蒂说。她打开铁门走进来,就弯下身子。凯蒂身上有一股树叶的香气。“凯蒂有一股树的香味,当她说我们这就要睡着了的时候,她也有这种香味。”在这一部分,属于树木的香味在两个不同的时刻,通过两个场景以班吉的闪回叙述方式出现了两次。一次是在圣诞节前,当凯蒂放学回家,班吉在门口遇见了她;另一次是当他们还是小孩子,在凯蒂上学之前,他们睡在一起时。在第一个场景中,凯蒂用温柔的话语问候他,把自己放在了与白痴班吉平等的地位上。而在第二个场景中,他们熟睡着,班吉在他最心爱的姐姐的怀里。而当凯蒂结婚时,“凯蒂伸出胳膊来搂住我,她那闪闪发亮的披纱也缠在我的身上,我一点也闻不到树的香味,于是我就哭起来了。”由于没有闻到树木的香味,班吉的思绪跳转回凯蒂14岁时穿大人的装束、喷香水的情景,那次班吉同样感受不到树木的香味,在凯蒂洗去香水之后树木的香味才重新出现,树木的香味因此同样代表着凯蒂的童贞,在她模仿或者真正成为“女人”时便消散了。树木的香味是班吉最重要的安慰来源,因为气味的出现意味着没有人能和班吉竞争凯蒂的关心和爱,仿佛每当树的香味出现,班吉就会得到凯蒂唯一的爱。因此,树木的气味与班吉渴求安慰的心理密切相关。

随着树的气味引领着班吉跳动的思绪,读者能看到许多记忆碎片的闪回。这些碎片不仅呈现给读者一个形象饱满的角色,更会在后面拼接起来,浮现出它们本来的意义。福克纳巧妙地运用树的气味,间接地塑造了班吉这个鲜活的人物。根据福斯特(Edward Morgan Forster)在《小说面面观》(Aspects of the Novel)中对于小说人物的分类,即思想特质和动机单一的“扁平人物”与具有明显的多面性和复杂性的“圆形人物”,天生白痴的班吉属于“扁平人物”,但福克纳通过班吉混乱的第一人称白痴视角表现了树的气味的抚慰以及实际上班吉对于其所代表的凯蒂的依赖,使得班吉的形象极具真实性。

在昆丁这一章中,他将忍冬花的气味与凯蒂的堕落联系起来,但与弟弟班吉不同的是,他无法在凯蒂真正失去贞洁之前察觉到她堕落的迹象。这种不同体现在他选择了忍冬花这种更强烈的气味,意味着昆丁心中的凯蒂不可挽回的损失和道德沦丧。还有一点不同的是,作为康普生家族的长子,昆丁近乎病态地关心妹妹的道德和贞洁。他非常清楚妹妹失去了什么,以及这一丧失对他自己和康普生家族意味着什么。因此,凯蒂的婚前失贞深深印在他的记忆中,令他无法摆脱,这种痛苦甚至令他在遇到的小女孩身上看到了堕落的凯蒂。福克纳紧扣人物关系,以忍冬花的气味为线索,勾勒出了具有多面性和复杂性的“圆形人物”昆丁。在康普生先生的影响下,他对女性的性征形成了一种消极的看法。在昆丁看来,女人之所以肮脏是因为她们的女性性征,或者说月经。这种观念在以忍冬花的气味为中心的叙事结构中得到了充分的展示,尤其是在凯蒂失去贞洁后,他与父亲的对话中。在康普生先生看来,女人是“娇弱”而“神秘”的,她们在两个满月之间由“周期性的污秽排泄保持着微妙的平衡”。父亲的这种观念在昆丁身上唤起了性与忍冬花的气味之间的第一次联系:他把月经比作“发白的橡皮里面气体没充满显得软疲疲的”,“把忍冬花的气味全部混合在一起”。这表明了他的厌女倾向,因为他认为其肮脏、臃肿、腐朽。因此,忍冬花的气味对于昆丁是女性不洁的象征,是对性的强烈反感。此外,忍冬花香象征着昆丁对凯蒂贞洁的偏执,“一张谴责的泪涟涟的脸一股樟脑味儿泪水味儿从灰蒙蒙的门外隐隐约约地不断传来一阵阵嘤嘤啜泣声也传来灰色的忍冬的香味”,“特别是那忍冬的香味它进入了我的呼吸在她的脸上咽喉上像一层涂料她的血在我的手底下突突地跳着”。这两处分别是家人得知凯蒂失贞与最后幻想自己与凯蒂乱伦时昆丁癫狂的思绪,忍冬花香始终缠绕着昆丁,伴随着他走向人生的终点。

昆丁是极富贵族气质的,他坚决捍卫南方传统价值观和荣誉,但实际上他所捍卫的是极度保守的男权等级制及其笼罩之下的家族荣耀,因此妹妹凯蒂婚前失贞对他是沉重的打击,因为这在当时是非常影响家族声誉的事。昆丁心中那个纯洁的象征,也就是凯蒂的贞洁要不可阻挡地走向庸俗和毁灭,他无法承受,因此便自行走向死亡。福克纳以忍冬花的气味作为全章的线索,塑造出了昆丁这样一个复杂而多面的圆形人物。

杰生是福克纳笔下具有单一目的的“扁平”人物,他所做的一切只有一个目的,无非是摆脱没落传统,融入现代社会。杰生拥有一辆对于传统的南方贵族来说引以为豪的车,“我还是太顾惜自己的车子了,我还不想拿它当一辆福特那样,把它拼命颠得散了架。”对于杰生来说,一方面,这是一种特权,值得自豪与炫耀,而另一方面,它意味着杰生正在努力适应这个传统贵族走向衰亡的新时代。然而杰生和车之间却有着不可调和的问题,他的嗅觉感受与其他两个兄弟一样灵敏,对他而言,最敏感的气味恰恰是汽车所最不能缺少的汽油。汽油的味道会让他头痛,以至于他无所事事。因此开车之时,他必须用一块浸有樟脑油的手帕遮住鼻子,才能集中精力。杰生与现代社会根本不相容。汽油的味道就像魔咒一样粘在他的灵魂上,阻止他脱胎换骨步入新社会,从而注定和没落的南方贵族一起走向衰亡。

威廉·福克纳与同时期的海明威并称为当时的“文坛双子星”,但他们的个人气质和叙事风格截然不同。海明威著名的冰山理论指的是文字上的呈现只是冰山一角,而在文字之下的暗示,才是深不可测的部分。研究发现,福克纳风格也可视作另一种冰山理论,海明威的冰山理论更像是和冰山保持了一段距离,远远观察海上的冰山,而福克纳的叙事则更像是“身在此山中”,紧贴冰山,从眼前非常有限的视域和身体的感官去直接感受,比如低温的刺痛,坚冰的触感以及炫目的反观等来暗示整座冰山。反映在《喧哗与骚动》中就是气味的反馈与跳转。福克纳将封闭于小范围内的人物感受写得密度极高,浓稠厚重,这样的意识之流会让读者产生一种“来不及看”的感觉,这就是福克纳的叙事策略特有的速度感,让读者感觉难以把握。而“气味”这条暗线恰能作为将这些庞杂的信息与孤立的情节撑起故事结构的“龙骨”。

传统情节观认为情节是故事的一部分,并强调情节结构的完整性。英国小说家特罗洛普(Anthony Trollope)认为良好的情节是故事最重要的部分,小说家应该以幽默和情感展现日常生活景象。为了使得景象受人关注,小说中应该充满真实的人物,而情节就是表现这种图景的载体。福斯特则在此基础上强调因果关系在情节中的主导作用,引导着读者了解事件之间的逻辑关系。《喧哗与骚动》中的“气味”线索可以作为主导因素,串起整个故事的逻辑关系。

小说中的三种气味在情节中具有很强的象征意义,福克纳运用间接塑造法,以气味这一线索,使用视角切换、时空交错的叙事策略,拟真度极高地构建了各个叙事者的性格特质以及故事情景。小说前三章对不同气味的运用,通过叙事视角的切换所展示的不同人物的态度与想法,像一幅广袤的拼图一样,还原了完整的故事,而并不是简单的重复讲述。

而三兄弟与凯蒂之间的互相制约、平衡和拯救则是解构全局的一条线索,而这条线索也在福克纳为三兄弟设计的三种气味上有迹可循。凯蒂是一个不在场的主角,她作为事件的中心和起因出现在每个人的叙述之中,而围绕着她的三名男性人物所对应的气味则是代表了三种相互制约的人格特征。首先白痴班吉的人格就是“无人格”,与“树的香味”相呼应,是一种自然且原始性的存在。班吉的感知仍然是嗅觉主导的,类似于动物根据接收到的信息素而行动,头脑却无法自动选择和组织信息、编织意义,难以构成历史性的叙事。自从启蒙运动后,社会将全然的理性作为目标追求,对于班吉这种非理性的态度就是驱离或规训,因此以杰生对待班吉的态度,他确实是康普生家族中最具现代精神的人物,根据福克纳在附录中的补充,他毫不犹豫地将班吉送进了疯人院。而大哥昆丁所展现的人格是一种偏激的,具有自我毁灭倾向的价值理性。这种“家族荣誉”的理念是一种强加的意识形态,需要以不断地牺牲他人和自我的现实感受为代价,昆丁理念的绝对纯粹压制并排斥现实的复杂性,可无论他在思想上如何挣扎,都无法摆脱那象征着凯蒂失贞的忍冬花香,由此最终产生了自我的扭曲与毁灭。而昆丁的这种毁灭性则需要“汽油的气味”所象征的工具理性來缓解。老三杰生不再追问存在的意义而是关心生命持续的方法,他将一切阻碍存续的负担—家族荣誉和道德一并抛弃。可见,昆丁和杰生的人格特征都是对凯蒂叛逆行为的一种应激方式。

因此,小说中的气味在揭示家族衰落和南方旧传统的丧失这一主题上起到了重要作用:班吉虽然可以通过嗅觉感知到家庭内部问题,但他无法清晰地表达自我,无法改变现状,更无法保持传统。昆丁很无助,因为他把自己困在了南方的传统中,困在了忍冬花的气味中,这让他完全无法摆脱衰败贵族的思想。杰生想要尽力去适应现代社会,但由于他的身体状况,对汽油气味的生理厌恶,却注定了他无法融入其中。从小说前三章整体的叙事结构来看,由树,到忍冬花,再到汽油的变化恰恰体现了南北冲突下旧价值观的瓦解以及由农业到工业的转变。遗憾的是,康普生家族最后支离破碎,没有一个人能够维系这个家族,旧南方的衰落和传统的丧失是不可避免的。

作为叙事结构最基本的成分,视角、人物与情节对《喧哗与骚动》来说是画龙点睛中的龙,而福克纳绝妙的点睛一笔正是对气味叙事的运用。小说章章显线索,处处埋暗线,时空的编排转换,独具匠心的多重叙事视角,无一例外地彰显《喧哗与骚动》的艺术之美。无论是作为叙事视角转变触发,或者人格的一种象征,抑或是贯穿全文的暗线,气味归根结底是为了小说的旧世代传统幻灭主题服务。《喧哗与骚动》中的气味是“魂”,带领读者沉浸式地体验叙述者流淌的真实思绪,感知故事的不同角度;又是“肉”,化为象征符号与人格缩影,折射出因时代洪流而陷入失落泥淖的一个个传统家族;又是“骨”,撑起全文的结构,串联乱序的情节,还原故事命运般必然而无奈的面目。魂、肉与骨,合而为人,福克纳运用精妙绝伦的叙事技巧,将一个生动而真实的家族变迁轨迹呈现在世人眼前。当读者们为康普生家族可叹的遭际唏嘘不已之余,又不禁陷入沉思,在世界各个未知的角落里,又有多少落后于时代的传统家庭重复着同样的挣扎命运?或许康普生家族也是人类自身。