千生万生只在

刘江滨

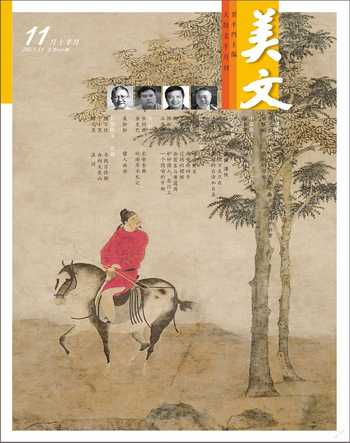

在古代文人中,苏轼是一个天花板级的存在。即在当朝已负有盛名,宋神宗曾问大臣,哪个古人可堪比苏轼?答曰:李白。宋神宗说,白有轼之才,无轼之学。不仅如此,苏轼的爱情亦如一匹针脚绵密的锦绣,灿然可观。他一生挚爱三位女性,并不吝笔墨,令其在文字间获得永生。巧了,她们都姓王,原配王弗,继室王闰之,侍妾王朝云。她们陪伴苏轼的时长分别为十一年、二十五年、二十三年,皆先于苏轼而殁,留给他的只有夜夜幽梦,绵绵思念。苏轼的爱情,有浪漫旖旎的传奇色彩,更有柴米油盐的琐屑凡常,与他波澜起伏又精彩纷呈的人生一样,情深爱永,凄美动人,千载之下,令人品咂不尽。

王弗:不思量,自难忘

“十年生死两茫茫,不思量,自难忘。

“千里孤坟,无处话凄凉。

“纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

“夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。

“相顾无言,惟有泪千行。

“料得年年肠断处,明月夜,短松冈。”

中国古代爱情诗词中,苏轼这首《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》,绝对是传诵千古的经典。有泣血之哀、蚀骨之痛,读之令人断肠。宋代诗人陈师道评曰:“有声当彻天,有泪当彻泉。”

熙宁八年(1075年)正月,苏轼在密州知州任上,有一夜梦见了去世已经十年的结发妻子王弗,醒来,泪痕犹在,梦境犹存。遂搦管濡笔,一挥而就,一首旷世之作喷涌而出。

王弗是眉山青神县乡贡进士王方的女儿,幼读诗书,聪敏谨谦。虚岁十六嫁给了十九岁的苏轼,几年后生子苏迈。二人结缡,既非青梅竹马,也非一见钟情,而是老旧的“父母之命,媒妁之言”。从苏轼给王弗写的墓志铭中可以看出,二人是先结婚后恋爱,少年夫妻,你侬我侬,情热如火。王弗是一个在家孝敬父母、出嫁侍奉公婆的传统女子,以“谨肃”闻名于当地。初嫁苏家之时,苏轼并不知道她是否熟读诗书,她自己也不说。苏轼读书,她总在身边环绕,不肯离开,好像挺有兴趣,也不知她懂不懂。有一天,苏轼在屋里摇头晃脑背书,忽然卡了壳,想不起来了,王弗竟在一旁“友情提示”,这让苏轼又惊又喜。如是者三,苏轼就问她其他的书,居然不少都读过,不由得刮目相看,爱意更浓。

王弗冰雪聪明,不止在读书上,更有对世道人心细致而敏锐的洞察,这一点对涉世不深且大大咧咧的苏轼尤为重要。嘉祐六年(1061年),苏轼赴陕西凤翔出任签书判官,王弗和儿子苏迈随行。苏轼初涉官场,王弗成为“贤内助”。苏轼每次下班回家,王弗总有一番打问,叮咛说,你远离亲人,做事不能不慎重啊。经常将公爹苏洵的训诫给丈夫“重温”。每逢家里来了客人,苏轼在外面和人交谈,王弗就悄悄立在屏风后边侧耳细听。等客人离开了,王弗就走出来,跟苏轼说出自己的看法。比如,“这人太圆滑了,两面讨好,一味揣摩着顺着你的意思说,跟这种人有什么可说的”!比如,有人和苏轼套近乎,想与他立马结为铁哥们,王弗直接泼凉水,说:“这种关系恐怕不能长久吧,结为密友太快,将来背弃而去也是分分钟的事。”后来果然被她一一说中了。特别是在王弗临死的那一年,苏轼记得她说出的许多话,非常睿智,简直像个哲人。

还是在凤翔,有一年寒冬,天降大雪,地上铺了厚厚一层,苏轼寓所的一棵古柳树下一尺见方的地方却不见片雪。等天晴了,那个地方鼓起了数寸,苏轼怀疑古人在此处埋着丹药,丹药性热,故不积雪。他好奇心辄起,就想挖开看看,王弗却坚决制止:“不行不行!”又说:“如果婆婆还活着,肯定不会这么做。”这里有个原故,当年苏母程夫人在眉山纱榖行租房的地方,屋地偶然塌陷,发现有一个瓮,盖着乌木板,程夫人却不让打开,命人填埋了。苏轼听妻子这么说很是惭愧,就打消了这个念头。所谓妻贤夫祸少,王弗就是这样的贤妻。后来苏轼总结出一个道理:“天地之间,物各有主,苟非吾之所有,虽一毫而莫取。”

治平二年(1065年),王弗病逝于京师,殡于京郊。她才活了二十七岁,夫妻相伴也只有短暂的十一年。我在读大量的古代人物传记的时候,发现了一种令人痛心的现象——为医疗条件所限,古人的生命实在是太脆弱了,一如草木蝼蚁,无常鬼随随便便即可索去人的性命,一次感冒、一个痢疾就可能让人踏上黄泉不归路。王弗如此年轻,她的死对于苏轼绝对是不可承受之痛。他们不仅是一对恩爱的小夫妻,而且,苏轼从一个青涩的男孩变为成熟的男人,王弗可以说有重塑之功。苏轼对王弗的感情,有依恋,更有依赖。次年苏轼作《亡妻王氏墓志铭》,大悲痛沉积其间,哀号曰:“呜呼哀哉,余永无所依怙!”

王弗死后,苏洵对儿子苏轼说,你媳妇跟着你不容易,不要忘了她,等以后你要把她埋在你母亲的墓旁。

天有不测风云,时隔十一个月苏洵竟也在京师病故了。苏轼将父亲与妻子的灵柩运回眉山老家,将王弗安葬于父母墓西北方八步。在守制期间,苏轼在墓地周围栽种了三万棵松树(“老翁山下玉渊回,手植青松三万栽”[宋]苏轼《送贾讷倅眉二首·其一》),这个令人断肠之处,十余年后还叫苏轼怀想明月夜那个长满矮松的山冈。

王弗是苏轼的结发夫人,过往那些幸福甜蜜,点点滴滴,时时刻刻,无不深深镌刻在心头,不可或忘。所以,时过十年,他依然能在梦中出现“小轩窗,正梳妆”的温馨画面,思念之深,感情之笃,由此可见。

王闰之:唯有同穴,尚蹈此言

河南郏县距县城西北二十七公里处,有一处墓园名三苏坟,苏轼、苏辙兄弟葬于此,元代又筑有苏洵的衣冠冢。三座坟茔呈东北西南方向排列,最东侧的一块墓碑上书“宋·东坡先生墓”。整座墓园柏树森森,竹叶青青。

其实,东坡先生墓里还埋着一个女人,她就是苏轼的第二任妻子王闰之。尽管墓碑上并未写她的名字,但九泉之下,二人永远相依相偎,天荒地老。

“生则同衾,死则同穴”,是世上恩爱夫妻的最大愿望。然而,在苏轼三个钟爱的女人中,实现这个愿望的只有王闰之。王弗葬于眉山祖坟,王朝云葬于惠州。苏轼在《祭亡妻同安郡君文》中有交代:“……妇职既修,母仪甚敦。三子如一,爱出于天。从我南行,菽水欣然。汤沐两郡,喜不见颜。……唯有同穴,尚蹈此言。”出于对妻子王闰之一生辛劳贤淑的回报,苏轼做出承诺。1101年,苏轼死于常州,次年,苏辙遵其遗愿将兄嫂二人合葬于河南郟县,此时距王闰之去世已过了九年。苏辙为王闰之先后写过两篇《祭亡嫂王氏文》,后一篇正是写于这个时候。

王闰之是王弗的堂妹,姐姐死后三年她嫁给了大她十二岁的姐夫苏轼,时年二十一岁。或许这是一场冥冥中的等待,这般年龄仍待字闺中,或许就是在等待那个命中注定的姻缘。苏轼在母丧丁忧的漫长时间里,经常随王弗到青神县她的娘家去玩,在一干王家兄弟姊妹的来来往往中,定少不了王闰之这个“二十七娘”,那时她不过十岁左右。苏轼年纪轻轻即进士及第,风华正茂,才气过人,或许一颗倾慕的种子那时已在小姑娘心里悄然播下。

王闰之和苏轼共同生活了二十五年,生了两个儿子:苏迨和苏过。给苏轼这样不世出的大才子当老婆,注定了她的日子不会平平淡淡。她享过福,也受过罪,当过官太太,也当过农家妇,世态炎凉,荣耀苦难,云端谷底,人间千般滋味,她庶几都尝了个遍。

苏轼和王闰之的感情很好,许多诗文中流露出对她的赞许。王闰之出身普通农家,可能她没有王弗那样饱读诗书、聪敏睿智,没有朝云那样能歌善舞、才艺出众,但她心地善良,朴实勤谨,是一位典型的贤妻良母。在中国古代旧式家庭里,最难相处的关系是继母与继子、妻与妾的关系,常常是鸡飞狗跳,家无宁日。然而,王闰之视前妻之子苏迈如己出,和自己生的两个儿子一体对待,苏轼夸其“三子如一,爱出于天”,这不止因王弗是其堂姐,更是源于母爱的天性。王闰之与朝云和睦相处近二十年,看不到“负面新闻”,可见她的宽容与大度。苏轼《次韵和王巩六首》“之五”写道:“子还可责同元亮,妻却差贤胜敬通。”他在诗后自注:“仆文章虽不逮冯衍,而慷慨大节,乃不愧此翁。衍逢世祖英睿好士而独不遇,流离摈逐,与仆相似。而衍妻妒悍甚,仆少此一事,故有胜敬通之句。”冯衍,字敬通,东汉辞赋家,其妻是个善妒的母老虎。苏轼庆幸家里少了这事,所以自己比敬通强。“差贤”,“差”读作一声,是说大体很贤惠。

苏轼《小儿》一诗记述了一件家庭琐事。一次,苏轼回到家,可能正赶上心烦,见小儿子拽他衣服,要和他玩儿,正欲发火,妻子赶紧拉开儿子,责备丈夫:“儿子不懂事,我看你更不懂事(‘儿痴君更甚)!你这样耷拉着脸发愁有什么用?”说罢,坐那儿又后悔话有点重了,就赶紧给苏轼洗盏斟酒,缓和气氛。苏轼高兴起来,言其“大胜刘伶妇,区区为酒钱”。这里用了一个典故,魏晋名士刘伶嗜酒,某日犯了酒瘾,向老婆求酒,老婆一怒之下连酒器带酒一块废了。苏轼也好这一口,虽然酒量不大,妻子能主动给他酒喝,很满意,故夸她“大胜”刘伶老婆。同普通人家一样,苏轼夫妇日常也难免磕磕碰碰,但妻子知让,丈夫会哄,阴云密布一风吹散,家庭气氛自然融洽。

元丰二年(1079年),苏轼遭人构陷,在湖州任上被拘捕,这就是有名的“乌台诗案”。苏轼在《题杨朴妻诗》一文中,记录了一个片段:“余在湖州,坐作诗追赴诏狱,妻子送余出门,皆哭。无以语之,顾老妻曰:‘子独不能如杨处士妻作一诗送我乎?妻不觉失笑,予乃出。”杨朴是北宋的一名隐士,宋真宗听说他能诗,召他上朝,杨朴却说自己不会写诗。真宗说你来的时候没人作诗为你送行吗?杨朴说,没有,只有我的妻子写了一首绝句:“且休落魄贪杯酒,更莫猖狂爱咏诗。今日捉将官里去,这回断送老头皮。”真宗听罢大笑,就放他回山了。这个故事,苏轼以前肯定是给王闰之讲过的。此番大祸临头,同僚形容当时的情景,“顷刻之间,拉一太守,如驱犬鸡”,苏轼虽惶恐,但还是很镇静,忽然想起了杨朴的故事,一句话逗得妻子破涕为笑。“猝然临之而不惊,无故加之而不怒”,这是苏轼在《留侯论》中的名言,他做到了,真丈夫也!值得一提的是,苏轼称王闰之为“老妻”,其实,这一年她才三十二岁。“老妻”这一称呼在苏轼的诗文中已成为习惯。这一习惯也见于唐代诗人杜甫。可能“老妻”相对于“妻”显得更为亲昵吧,犹如今之“老婆”,与年龄无关。

苏轼被捕役带走,只有长子苏迈徒步跟随,其余妇女孩子都守在家里。稍后,学生王适兄弟将苏轼一家二十余口送往南都苏辙家暂时安顿,船在行进间,上边命人去苏家取文书,转又追至江中,将船团团围住,上去搜查,全家老幼几乎吓死。过后,王闰之恚骂道:就有写文章的毛病,能得到个啥?把我吓成这样!一气之下,把苏轼的诗文都找來烧掉了。等案子了结之后,苏轼再去搜寻,十之七八都找不到了。苏轼在给朋友的信中说到此事,云淡风轻,并无抱怨,面对“顾盼狞恶”的隶卒,苏轼也害怕,一度躲在后堂迟迟不出,何况一个家庭妇女呢?但王闰之的一把火,确实可惜。她的“恚骂”倒也彰显个性,并非全然温柔贤惠,也是个有脾气的人。事实上,夫妻相处,如果一方一味顺从,唯命是听,倒恰恰会失去尊重。苏轼与弟子晁补之的一首和诗中有“且须还家与妇计,我本归路连西南”的句子,意思是这事我必须回家和老婆商量啊,可见王闰之在苏轼心中的地位。

苏轼被贬谪黄州,在城东一面坡地开了五十亩荒田,效白居易当年在东坡种花,也谓之东坡,开始了夫耕田妻养蚕的农家生活,自号“东坡居士”,由此,世上有了苏东坡。王闰之此时农家出身派上了用场,苏轼给当时的好友、后来的仇敌章惇写信,讲述了妻子的能干。家里养的一头牛快要病死了,请来的兽医也一筹莫展,王闰之却忽然说,我看啊这牛八成是得了豆斑疮,用青蒿粥喂它兴许能好。果然,用这个办法,将牛治好了。王闰之不仅能给牛治病,还会给牛接生,“老妻犹解接黑牡丹也”,这“黑牡丹”是水牛的戏称,苏轼啥时候都不忘幽上一默。苏轼自称“村舍翁”,夫妇二人已是一对地地道道的农夫农妇了。在这里,他们盖了五间房屋,种桑一百多棵,果蔬十数畦,虽然辛苦,却自有乐趣。有一年,苏家收获了大麦二十余石,想卖掉但价钱低贱,正好家里大米吃完了,就让奴婢舂了做饭。嚼在嘴里啧啧有声,孩子们开玩笑说好像嚼虱子。用浆水淘洗食用,甜酸浮滑,很难吃。于是,让厨师掺杂些小豆做成饭,味道就好多了。王闰之大笑说:“这是新式的二红饭。”或许是受到苏轼的感染,面对艰窘,王闰之也变得达观,学会了苦中作乐。

苏轼在黄州躬耕田畴之余,出游、会客、访禅,写下了大量脍炙人口的诗文,创作达到巅峰,如,词《念奴娇·赤壁怀古》《定风波·莫听穿林打叶声》,文《前赤壁赋》《后赤壁赋》,书法珍品《寒食帖》,等等。其中《后赤壁赋》留下了王闰之的身影。初冬时节,露霜已降,树叶都落了,月白风清之夜,苏轼和两个客人边走边吟诗互答,十分快乐。苏轼觉得这美好的夜晚应该有酒才尽兴啊,可是从哪儿弄酒呢?有问题,找老婆——“归而谋诸妇”,回家和王闰之商量,妇曰:“我有斗酒,藏之久矣,以待子不时之须。”哎呦呦,人家知道你好这一口,早就准备好了。真是善解人意、贴心贴肺的贤妻啊。“于是携酒与鱼,复游于赤壁之下。”苏轼心情大好,志得意满,千古名篇就这样在笔下汩汩流出。

王闰之无疑是一位贤妻良母,但对她的印象仅仅止于此,恐有失偏颇。想想看,身边有这么一位旷世奇才,她无论如何也会有别于普通人家的主妇,即使天天耳濡目染,王闰之也会沾上些许仙气、才气吧。据明代散文家袁中道《次苏子瞻先后事》记述,在颍州,一日“堂前梅花大开,月色鲜霁,妻季璋曰:‘春月色胜于秋月色,秋月令人凄惨,春月令人和悦。何如招陈、赵诸公来饮此花下。子瞻大喜曰:‘吾不知子亦能诗耶?此真诗家诗耳!遂召诸客痛饮,以语意为歌辞,极欢而散”。苏轼知颍州,是1091年,已是离开黄州七八年之后的事了。对妻子能说出诗一样的语言,苏轼大喜过望,以前竟然没有发现妻子有这个本事,故大赞“真诗家诗耳”。

可惜,天不假年,1093年,王闰之病逝于京师,年方四十六岁。二十五年的相濡以沫,患难与共,夫妇感情极深。“乌台诗案”事发,苏轼身陷囹圄,一度认为必死无疑,绝望中写了两首绝命诗,给其生命中两个至爱之人,一首给弟弟苏辙,“与君今世为兄弟,更结来世未了因”;一首即给他的妻子王闰之,“眼中犀角真吾子,身后牛衣愧老妻”。心中最牵念的还是这两人。世事难料,王闰之竟先于苏轼辞世。此时苏轼已五十八岁,步入老境,却痛失贤妻,不啻是梁塌柱摧,比当年王弗之死更令他难受。在为妻子写的祭文中,他悲痛至极,哀哀诉说道:“闰之啊闰之,我说我们终于可以回去了,回到我们的家园,你竟然不能稍稍等待,先我而去。从今而后,还有谁在家门口迎候我归来?还有谁往田地里给我送饭?真是没办法呀,我的眼泪都哭干了!”好在,王闰之死前的一年间,正是苏轼仕途的高光时刻,蒙高氏太皇太后的垂青,先后任兵部尚书兼侍读,端明殿学士兼翰林侍读学士,守礼部尚书,她可以安心地去了。

然而,王闰之之死,似乎也带走了苏轼的所有好运,在短暂的出知定州之后,苏轼开启了九死一生的南荒流放生涯。

王朝云:每逢暮雨倍思卿

王闰之死后,陪伴在苏轼身边的女人只有王朝云了。

王朝云是苏轼的侍妾,小王闰之十五岁,进入苏家时只有十二岁,还是一个小丫头。关于朝云的出身,有不同的说法,即使林语堂的《苏东坡传》也前后不一致。他先是说朝云是歌伎,后又说朝云是苏太太买的丫鬟,进而否定了“歌伎”说:“有人甚至说,苏东坡带她回家时,她已是杭州出色的名伎。仔细研究,便知道与事实不符。”

朝云是杭州人,按她的年龄来看,苏轼是在杭州通判任上与她相识的。而相识的机缘,朝云当时就是一名歌伎。苏轼《朝云诗并引》印证了她的出身:

“世谓乐天有鬻骆马放杨柳枝词,嘉其主老病,不忍去也。然梦得有诗云:‘春尽絮飞留不住,随风好去落谁家。乐天亦云:‘病与乐天相伴住,春随樊子一时归。则是樊素竟去也。予家有数妾,四五年相继辞去,独朝云者,随予南迁。因读乐天集,戏作此诗。”

这里说的樊素,是白居易的家伎,她和另一个家伎小蛮皆能歌善舞,故有“樊素樱桃口,杨柳小蛮腰”的名句。唐宋朝,士大夫宴饮之风盛行,宴席之上有美女侑酒方尽雅兴,所谓“醇酒妇人”是也。于是,一边厢觥筹交错,一边厢翩翩起舞,众声喧哗,举座皆欢。这些女子即为歌伎,为公共官员服务的叫官伎,家里蓄养的叫家伎。苏轼这段话是说,白居易年迈困顿,卖掉骆马放走樊素,樊素不忍离开,但最终还是离去了。转而说到朝云,家里数妾四五年间相继离去,只有朝云随他南迁。由樊素说到朝云,显然二者是同类人。而且诗中有“经卷药炉新活计,舞衫歌扇旧因缘”的句子,更为确凿无疑。应当是这样的,苏轼参加宴会时与朝云相识,为其“敏而好义”当然还有美貌所吸引,就把小姑娘领回了家。朝云先当侍女,后为侍妾。从苏轼的诗句中可知,朝云天生丽质,浓妆淡抹皆相宜。在黄州的时候,朝云为苏轼生了个儿子,名遁,小命干儿,满月时苏轼写了一首有名的《洗儿》诗:“人皆养子望聪明,我被聪明误一生。惟愿孩儿愚且鲁,无灾无难到公卿。”可惜这孩子不到一岁就夭折了。

朝云起初不识字,但很聪明,悟性高。跟着苏轼学书法,也像模像样;跟着比丘尼学佛,亦略知大义。一次,朝云看到衣服上爬有一只虱子,立马就掐死了它。苏轼责怪她杀生,说:“这也是一条命啊。”朝云委屈地说:“它咬我怎么办?”苏轼说:“它是你的气体感召而生,不能怪罪于它。”朝云大悟,从此,断了荤腥。

朝云小苏轼二十七岁,陪伴其二十三年,她以蓬勃的生命活力和柔情似水的爱恋抚慰了苏轼日趋苍老的灵魂。她的名分虽说是“侍妾”,却堪称苏轼心灵相通的红颜知己。有一个“段子”一直为人津津乐道:苏轼刚当了学士,饭后常捧着肚子散步。一次,苏轼顽皮劲儿发作,戏问家中众女,他肚子里是何物?一个说“满腹书诗”,一个说“满腹智巧”,问到朝云,朝云答曰“学士一肚子不合时宜”,苏轼大笑,认为朝云最懂他。

苏轼曾写诗自嘲:“问汝平生功业,黄州惠州儋州。”他一生在多地任职,只有这三处皆为被贬黜或流放之地,给他的生命感受最为深刻。而其中的惠州,是其初涉岭南蛮荒瘴疠之地,朝云更是死在了这里。王闰之殁后,苏轼没再续娶,朝云成了事实上的妻子,照顾着苏轼的饮食起居。一天,秋风萧萧,落叶纷纷,苏轼闲来发闷,便让朝云唱一段“花褪殘红”。朝云站起来亮亮嗓子,唱罢泪如雨下。苏轼忙问为何如此,朝云说:“奴所不能歌,是‘枝上柳绵吹又少,天涯何处无芳草二句。”苏轼大笑,逗她说:“我正悲秋,你怎么却伤起春来?”其实,朝云很喜欢这两句,“日诵‘枝上柳绵二句,为之流泪。病极,犹不释口”。朝云死后,苏轼终生不再听此词(宋·佚名《林下诗谈》)。此时,朝云虽然已三十余岁,却风韵不减。朝云过生日,苏轼兴高采烈写下《王氏生日致语口号》,其中有这样的句子:“人中五日,知织女之暂来;海上三年,喜花枝之未老。……天容水色聊同夜,发泽肤光自鉴人。万户春风为子寿,坐看沧海起扬尘。”

在惠州,年近花甲的苏轼特别注重养生,“养生别无他术,安寝无念,神气自服”。他开始禁欲,独自一人睡觉。一次在给弟子张耒的信中说“某清净独居,一年有半尔”。朝云在儿子夭亡后也郁郁寡欢,一心向佛,勤习书法。白发红颜,相安无事,二人更多的是生活的依靠和灵魂的陪伴。在惠州第二年端午前夕,苏轼写了一首词《殢人娇·或云赠朝云》:“白发苍颜,正是维摩境界。空方丈,散花何碍。朱唇箸点,更髻鬟生彩。这些个,千生万生只在。好事心肠,著人情态。闲窗下,敛云凝黛。明朝端午,待学纫兰为佩。寻一首好诗,要书裙带。”自己年老容衰,已到了维摩清净无欲的境界,但依然欣赏朝云的美,千辈子万辈子的情爱还在,明天就是端午了,编织好吉祥的兰草佩戴上吧。

灾难在猝不及防中降临,绍圣三年(1096年)七月,来惠州第三年,一场时疫夺去了朝云年轻的生命,年三十四岁。临终,口诵《金刚经》四句偈而绝。四句偈语即:“一切有为法,如梦幻泡影,如雾亦如电,应作如是观。”亦称“六如”。苏轼将她葬于丰湖旁栖禅山寺东南,并为其撰写了墓志铭。栖禅寺僧人在朝云墓上面建了一个亭子,名曰“六如亭”。苏轼写了亭联:“不合时宜/唯有朝云能识我;独弹古调/每逢暮雨倍思卿。”这里有一片松林,蓊郁清幽,不远处有一座大圣塔,高耸入云。葬后第三天,风雨交加,传寺东南出现了五个巨人脚印,苏轼带小儿子苏过前往察看,相信是佛菩萨接引朝云而去。随后写了一道《惠州荐朝云疏》,超度朝云亡灵,愿其早生净土,永脱三界苦厄。

朝云死后,苏轼写诗《悼朝云》,表达了他“伤心一念偿前债,弹指三生断后缘”的心情。另有一首词《西江月·梅花》,明写梅花,暗喻朝云,宋人《冷斋夜话》谓朝云新亡,“其寓意为朝云作也”。这首词可与那首《江城子》媲美,只不过六旬翁“心似已灰之木”,世事看穿,生死了然,早已没有了那种椎心泣血的哀痛,而变得波澜不惊。词曰:

“玉骨那愁瘴雾,冰姿自有仙风。

“海仙时遣探芳丛,倒挂绿毛幺凤。

“素面翻嫌粉涴,洗妆不褪唇红。

“高情已逐晓云空,不与梨花同梦。”

知堂曾提出一个考量作家的个人化的标准:“我曾武断地评定,只要看他关于女人或佛教的意见,如通顺无疵,才可以算作甄别及格。”如果拿这把尺子衡量苏轼,他是及格的,倘若再加上时代的因素,更可以给他打高分。苏轼一生崇佛,这个就不用说了,他对女人的态度,可谓平等、尊重、爱惜。苏轼门生李之仪妻子胡文柔是个才女,蒙获苏轼赏识,她感慨说:“我一女子,得是等人知我,复何憾?”这些,在那个“男尊女卑”的男权社会殊为不易,闪耀着超越时代的人性之光。这不仅让我联想起唐代诗人元稹,此人也是一个情种,风流放诞,四处遗情,但他视女性为可赏可玩的“尤物”,“始乱终弃”是他的显著标签。“曾经沧海难为水,除却巫山不是云”,虽流传千古,只能證明他虚伪透顶。苏轼与其不同,儒家“仁者爱人”与佛教平等、慈悲的观念深入骨髓,对美好事物包括女人,唯有欣赏之意而无狎亵之念。古代女人大多没有名字,苏轼的三位妻妾皆有大名,而且王闰之字季璋,王朝云字子霞,这显然是苏轼所取,赋予她们和男人一样的姓名权。苏轼在诗文中充满了对她们的赞赏与怀念,勾勒出三张生动美丽的面影。苏轼是一个多情、深情、有趣的天才男人,他的感情世界,丰富而宏阔,博大而深邃,如春风温煦,如秋月澄澈,故能圈粉无数,历经千载不衰。

(责任编辑:马倩)