基于CiteSpace的中外文化产业研究中“创意”主题的比较分析

■胡晓菲 李艳萍

21 世纪以来,文化产业(cultural industries)快速增长,成为世界经济最具活力的产业之一。1912 年,经济学家熊彼特认为,经济发展的动力不是均衡理论所宣称的消费者需求变动,而是生产者以新的方式重新组合现在的生产要素,即创新[1]。而创新的关键就是知识和信息的生产、传播、使用。随着经济内驱力的切换,文化产业逐渐成为各国关注的新经济引擎。文化产业在世界范围内的兴起,是知识经济在当代发展的结果,许多国家将文化产业看作是一种创意产业(creative industries),以强调文化产业是一种知识经济的创造活动。概言之,创意是对已经存在的事物进行重新设定、颠覆及改善[2]35,是文化产业的核心。

党的二十大报告指出中国已进入创新型国家行列[3]。世界知识产权组织发布的《2022年全球创新指数》显示,中国在创新领域的全球排名位列第11位,连续10年稳步提升,位居36 个中高收入经济体之首,其中,创意产品出口这一细分指标排名全球第1 位[4]。我国的文化产业规模化、集约化、专业化水平日益提升,成为满足人民对美好生活的需要的“幸福产业”,也成为引领消费升级、带动我国经济结构转型的驱动产业。可见,创意不仅是文化产业的核心,对于催化其他经济部门、促进建设现代化经济体系、激发全社会创造活力、推动构建新发展格局也至关重要。然而,对于一个创意产品出口位列全球首位的国家而言,国内学界对于创意的关注却明显落后于国外。在中外文化产业的学术研究中,以创意为主题的研究呈现怎样的演变特征,当前的研究是否有助于廓清与整合创意及其产业化的诸多概念,是否有助于指导我国文化产业发展实践,这些都是值得考察和评估的,有必要通过比较的方法去厘清。

本文采用文献计量学的方法,基于CiteSpace 软件比较分析中外文化产业研究中的创意主题呈现出怎样的演进与特征。以文献材料作为讨论基础的批评分析将有助于向学界、政策制定方或文化企业家反馈文化产业研究的主题演进和热门趋势,理解中外研究的差异并分析其原因,为理论研究、政策制定和指导实践提供参考。

一、数据来源与研究方法

(一)数据来源

对于文化产业的内涵与外延,国际上没有一个统一的定论。由于英国政府的大力推广,约翰·霍金斯定义的创意产业是“产品都在知识产权法保护范围之内的经济部门”[5]和英国创意产业特别工作组定义的“源于个体创意、技巧和才华,通过知识产权的开发和利用,具有创造财富和增加就业潜力的产业”[6]被多国所采纳。但在世界范围内,文化产业、创意产业、文化创意产业、版权产业、内容产业、传媒产业等术语均有使用。我国则是根据联合国教科文组织的框架,采用了上位概念“文化产业”以统摄多种产业门类,而在各地政策中一般采用将文化产业、创意产业、文化创意产业混用的方式。因此,本文在表述中主要使用“文化产业”这一概念涵盖上述术语,在样本获取中则注意了文化产业研究领域中术语混用的问题,将各国采用的术语尽可能纳入其中。

根据比较分析中外文化产业研究中的创意主题的研究目的,文献数据由国内和国外两部分组成。为了避免大量庞杂的数据影响知识图谱中重点的呈现,国内数据来源于中国知网数据库(CNKI),选择中文社会科学引文索引(CSSCI)为检索范围,为保证数据的全面性,以检索式“SU=‘创意’AND(‘文化产业’+‘文化创意产业’+‘文创产业’+‘创意产业’)”进行检索,剔除非学术研究性文章和无关内容后,最终获得相关文献815 篇。国外数据来源于Web of Science 数据库中被科学引文索引(SCI)和社会科学引文索引(SSCI)收录的文献,鉴于世界各国所采用的术语并不统一,为保证数据的全面性,以检索式“TS=(creativity)AND TS=(cultural OR culture OR media OR content OR creative OR creativity OR copyright OR intellectual property)AND TS=(industry OR industries)”进行检索,筛选后最终获得相关文献1182 篇。国内外文献的时间范围均为2000 年1 月1 日至2022 年1 月1 日。

(二)研究方法

获得样本后,本文借助信息可视化软件CiteSpace 绘制了研究主题的科学知识图谱并进行比较分析。科学知识图谱具有“图”和“谱”的双重性质与特征,既是可视化的知识图形,又是序列化的知识谱系,显示了知识单元或知识群之间网络、结构、互动、交叉、演化或衍生等诸多隐含的复杂关系,而这些复杂的知识关系正孕育着新的知识的产生[7]。基于此,可以形象地展示出中外文化产业研究中创意主题的知识关联、研究趋势和主题热点等,为进一步进行比较分析奠定了基础。

二、知识图谱结果分析

(一)中外研究的文献量比较分析

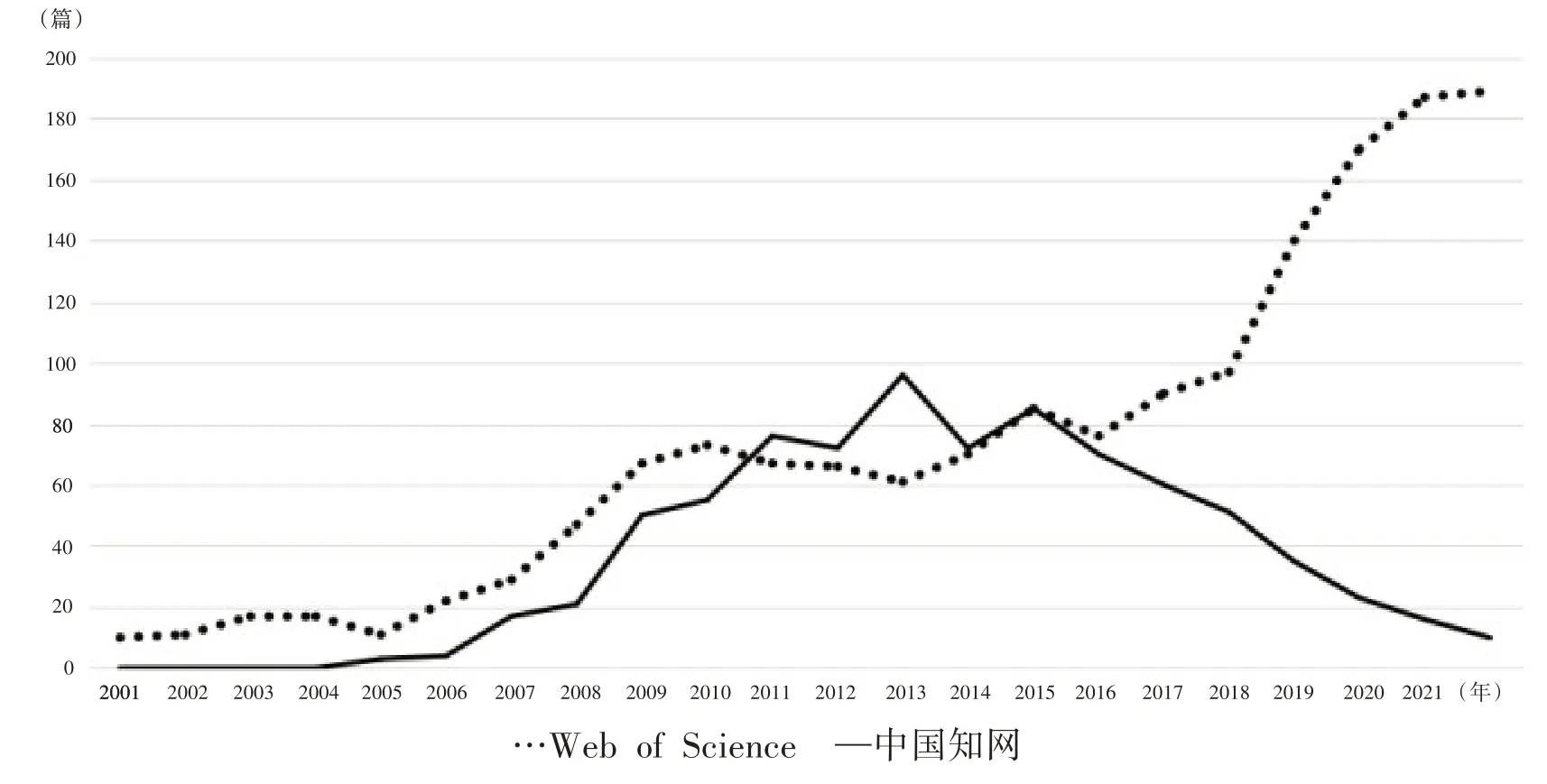

本研究首先进行了中外研究的文献量比较分析,由图1 两条曲线的走势可以得出,整体上,2001 年至2021 年以创意为主题的中外文化产业研究呈现出截然不同的走势特征。国外研究起步先于国内研究,文章总体数量大于国内,早期国内研究和国外研究均稳步增长。在2012 年前后,国内研究与国外研究的文献量持平并短暂超过国外研究,但在2015年之后国内研究的文献量开始逐年下滑。而国外研究从2018 年至今迎来新一轮快速增长,增长趋势甚至猛于研究初期,可以预见,创意仍是国外文化产业研究的热门主题之一,相关文献量可能将继续上升。

图1 中外研究文献量对比

(二)中外研究的关键词比较分析

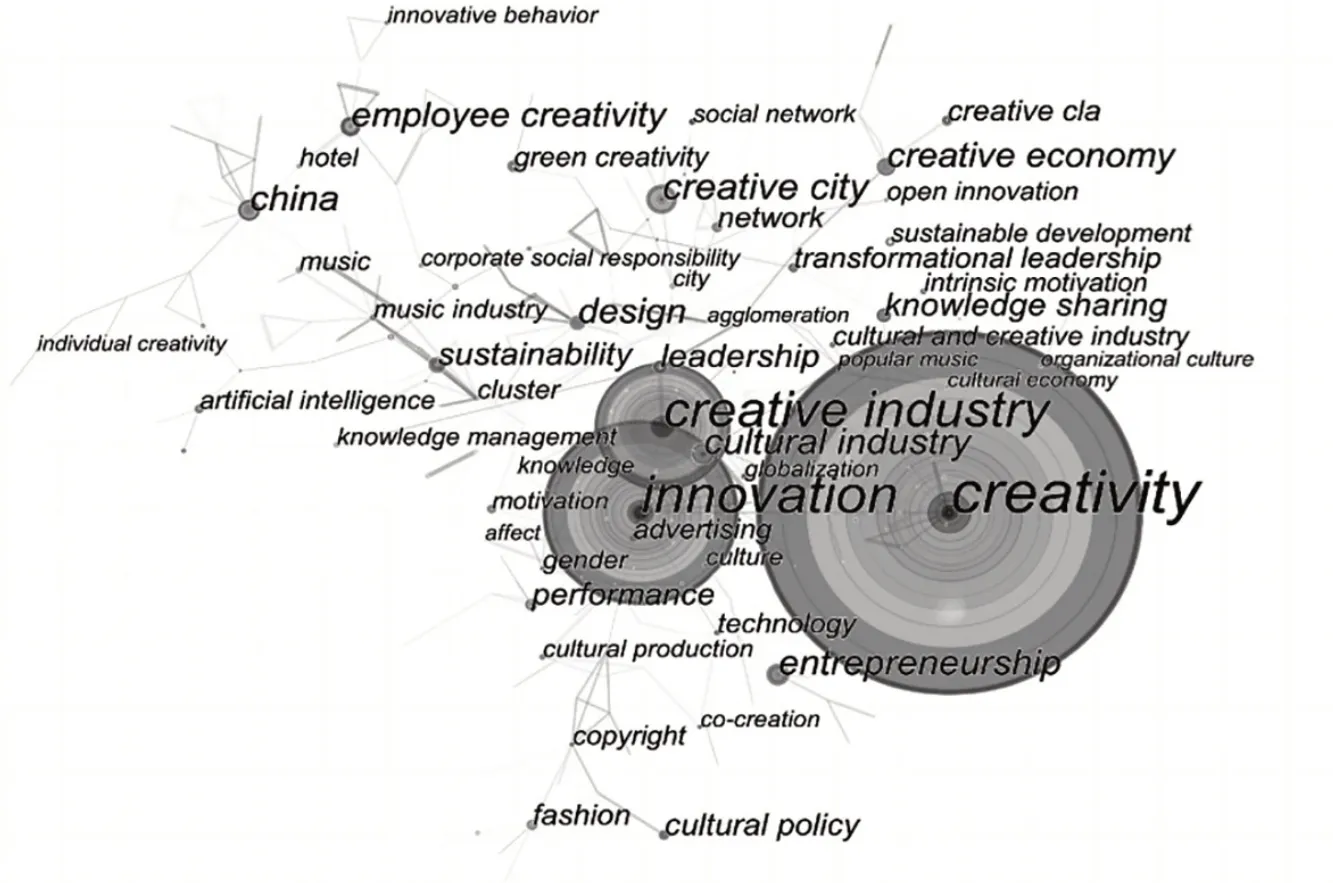

关键词是对文献核心内容的集中体现,通过对高频关键词进行共现分析可以捕捉国内外研究的热点。图谱中的文字大小代表关键词出现的频次,节点间的连线表示在不同时间内建立起的联系,连线的粗细程度表示关键词共现的强度。中介中心性数值(centrality)可以反映出关键词的重要性及影响力,数值越大则意味着关键词的中介作用越强。

如图2 所示,在国外研究的文献中,从关键词的出现频次来看,creativity(创意)是最大的节点,innovation(创新)和creative industry(创意产业)次之。从关键词的中介中心性的数值来看,innovation(创新)的中介中心性数值最大(centrality=0.56),与其他关键词的关系最为密切,advertising(广告)、creativity(创意)、leadership(领导力)、cluster(集群)、creative industry(创意产业)等关键词的中介中心性数值也较高(centrality≥0.1)。排除与研究主题同义的关键词creativity(创意)、creative industry(创意产业),结合其他关键词的出现频次与中心性可以看出,国外文化产业研究中与创意有关的热点主要集中在innovation(创新)、advertising(广告)、leadership(领导力)、cluster(集群)等。

图2 国外研究的关键词共现图谱

如图3 所示,在国内文献中,可以看出“文化创意产业”是最大的节点,“文化产业”和“创意产业”次之。从中介中心性数值来看,“文化产业政策”“文化创意产业”“产业集群”与其他热点关键词之间有较强的联系。同时可以看到,“文化创意产品”“动漫产业”等关键词的频次虽然不高,但是其中介中心性数值比较高,说明其经常处于和其他关键词通信的路径中,对文献之间的互引关系有积极作用。排除同义的关键词“文化创意产业”“创意产业”等,结合关键词的出现频次与中心性可以看出,国内文化产业研究中与创意有关的热点主要集中在产业经济上的“文化产业政策”“产业集群”“动漫产业”“文化创意产品”等。

图3 国内研究的关键词共现图谱

对国内和国外文献的关键词进行共现分析后,依据关键词出现的频次及其中介中心性数值进行进一步的整理和对照(见表1)。从对比中可以看出,国内外研究共同的关注点有“产业集群”(cluster)和“全球化”(globalization),其他热点相差较大;国内研究的关键词相对具体和集中,多与促进文化产业发展的术语有关,如“产业政策”“产品”等,国外研究的关键词相对抽象,并不局限于文化产业的范畴,如“创新”(innovation)、“领导力”(leadership)、“艺术”(art)等;国内研究囿于产业经济的框架,最受关注的与创意相关的文化产业部门是动漫产业,而国外研究把“创意”和“创新”等抽象概念结合起来加以关注,最受关注的文化产业部门是广告业(advertising);国内研究最关注的城市是北京,国外研究最关注的国家是中国。

表1 中外研究的关键词及其频次和中介中心性

(三)中外研究的阶段性演进分析

为了从时间维度观照中外文化产业研究中的创意主题,本文对文献的时区图进行了绘制。时区图能够将文献的更新及文献间的相互关系清晰地呈现在以时间为横轴的二维坐标中。利用CiteSpace 的时区功能,选择时间跨度为2000—2022 年,时间分区为2 年,对文献关键词进行分析,可得出中外文化产业研究中创意主题变化的阶段性趋势。

如图4 所示,随着时间的推移,国外研究的重点和前沿发生着相应的变化。图中横坐标表示2000—2022 年的时间切片,每一个节点代表一个关键词,节点越大,则关键词出现的频次越高,各节点间的连线则体现着节点之间的传承和共现关系。可以看出,creativity(创意)等关键词最早出现在2000 年,此后至2009年期间相关研究关键词增长频繁,而频次较高的关键词innovation(创新)、creative industry(创意产业)均出现在这一时期,这意味着相关概念的发展成熟在这一时期。近期则出现了关键词artificial intelligence(人工智能)、covid-19(新冠病毒)、green creativity(绿色创意)、machine learning(机器学习)等,这一方面与数字新技术的发展和全球新冠疫情的大背景有密切关系,另一方面也体现出国外研究并不是将创意的研究局限在某一特定的产业部门,体现出多学科交叉融合的特点。

图4 国外研究的关键词时区图

由图5 可知,国内研究高频词集中在2004—2011 年区间,最大的节点为2005 年出现的“文化创意产业”,高频关键词还有“文化产业”“创意产业”“文化创意”等,特点是概念跨度长,影响范围大,说明此时期的研究热度较高,奠定了相关研究的基础。相关研究持续到现在,后续的研究关键词增长趋缓。而最近出现的概念则是“人工智能写作”“产业网络”“信贷支持”“产业细分框架”等新关键词,这均与数字新技术和国家文化产业发展战略密切相关,呈现出国内研究紧跟政策热点、强调应用的特点。

图5 国内研究的关键词时区图

从国内外研究的阶段性演进趋势对比可以看出,国外研究的关键词以creativity(创意)为核心逐渐丰富,近几年的新关键词出现超越文化产业范畴的趋势;而国内研究在初期奠定了以“产业”为核心的研究基础,但近几年的关键词增量不明显且仍集中在产业经济的框架中。近期国内外研究均关注人工智能(artificial intelligence)等数字新技术,说明数字新技术对创意的影响日益深化并得到学界的重视,而除此之外,国外研究与covid-19(新冠病毒)也紧密结合,并强调green creativity(绿色创意),这些特征均说明国外研究视野更为开阔。

(四)中外研究的前沿议题分析

通过将持续引用固定的一组基础文献的文献进行聚类,主要以共引聚类和引文作为分析基础,其分析结果可以体现研究领域的过渡情况。CiteSpace 的时间线图谱将文献的关键词聚类展现在二维坐标轴上,可呈现聚类的演变过程和前沿议题的发展状况。

如图6 所示,国外研究最大的聚类是creativity(创意),包含34 个关键词,随着时间的推进,关键词有entertainment industry(娱乐产业)、fashion industry(时尚产业)等,该聚类表现出creativity(创意)是国外文化产业研究的核心,这包括对creativity(创意)本身的研究,还包括以creativity(创意)为视角与其他关键词相结合的研究。

图6 国外研究的关键词时间线图谱

如图7 所示,国内研究中相关文献最大的聚类是“文化创意产业”,包含85 个关键词,其中包含的关键词有2005 年左右提出的“文化创意产业”,随着时间的推进,关键词有“集聚效应”“人才培养模式”“创意扩散”等,该聚类主要关注文化创意产业的发展。根据图中近期的聚类结果可以看出,新关键词有“产业网络”“人工智能写作”“产业集聚水平”等。由此可见,国内文化产业研究中有关创意的议题主要集中于产业自身,始终围绕具体的产业门类,向外拓展的趋势不明显。

图7 国内研究的关键词时间线图谱

(五)中外研究的热点与未来趋势

突现词是一定时期内出现频次比较高的词,能反映某段时间的研究热点,也是一种研究趋势演化的判断依据。如图8、图9 所示,起始年(Begin)为对应关键词频次开始激增的时间,结束年(End)则是关键词不再突现的时间,突现强度(Strength)代表该关键词在突现的时间内频次突然增加的程度,线条则表示该突现词持续的时间段。在此基础上,从突现时间、突现强度和持续时间三个角度可以对研究发展趋势进行展望。

图8 国外研究的关键词突现图谱

图9 国内研究的关键词突现图谱

在国外研究方面,由图8 可知,从时间序列来看,globalization(全球化)、cultural economy(文化经济)突现开始时间最早;artificial intelligence(人工智能)、green creativity(绿色创意)开始时间最晚且一直持续到现在,这将是日后研究可以接驳的点。从突现持续时间来看,cultural economy(文化经济)、cluster(集群)、design(设计)突现持续时间较长,说明其在相当长的一段时间内是研究的热点。从突现强度来看,green creativity(绿色创意)(Strength=5.09)、creative class(创意阶层)(Strength=4.44)、artificial intelligence(人工智能)(Strength=3.93)突现强度非常高,说明其出现频次大幅变动的情况,是较为突出的研究热点。labour(劳动)研究亦是一段较短的时间中突现的热点。green creativity(绿色创意)、artificial intelligence(人工智能)、entrepreneurship(企业家精神)、sustainable development(可持续发展)等不仅突现强度高且突现时间较晚,可以认为是最新涌现的研究热点。整体上,对instrinsic motivation(内生动力)、sustainable development(可持续发展)、green creativity(绿色创意)等议题的关注,还体现出国外文化产业研究向传统产业研究拓展的趋势。

在国内研究方面,由图9 可知,从时间序列来看,“创意产业”“文化产业政策”“发展文化产业”开始时间最早。从突现持续时间来看,“发展文化产业”“数字”“产业融合”等的持续时间较长,说明其在相当长的一段时间内是研究的热点。从突现强度来看,“数字”(Strength=5.79)、“产业融合”(Strength=4.01)突现强度非常高,说明其出现频次大幅变动的情况。综合来说,“数字”“产业融合”“产业生命周期”等不仅突现强度高,而且突现时间晚,可以认为是国内最新涌现的研究热点。

值得注意的是,与国外研究相比,国内研究的关键词强度较低,持续时间较短,有一些关键词的突现时间只有2 年,缺少持续的研究热度。尤其是2010—2016 年,大量的关键词突现,与这一时期的文献量持续增多有关,但这些关键词持续的时间却很短,往往一两年就淡出研究者的视野。除“数字”外,关键词突现的强度指标普遍低于国外研究,与其他研究的相关度并不高,往往是国外单个理论概念的引进介绍,导致后续研究乏力,国内研究的发文总量持续下滑。以“创意阶层”(creative class)为例,国外相关研究的热度从2008年持续到2015 年左右,而国内相关研究仅持续了1 年的热度。一个新概念被引介后,既没有融入国内文化产业实践经验,也没有启发新的理论产生,这说明国内有关创意主题的研究并不深入和系统,并未形成理论创新和成熟的研究局面。

综合上述的知识图谱分析的结果可以看出,首先,在研究总量与趋势上,进入21 世纪以来,国内外文化产业中创意主题的研究在前期均出现稳步增长的态势,说明国内外均在21世纪初意识到了文化产业作为经济新引擎的重要作用,2014 年前后文献量达到持平的状态,在此之后,国内外研究开始呈现不同的走势,国外相关研究量急剧增加但国内却趋于冷淡,国外研究从2018 年至今迎来新一轮快速增长,增长趋势甚至猛于研究初期,可以预见,创意仍是国外文化产业研究的热点之一,但国内研究对创意这一核心主题的重视却相对不足。其次,在关键词及其阶段性演进上,国外研究的关键词更为丰富和抽象,除产业经济视角外,还有多学科交叉的视角,而国内研究的关键词较为具体,视野相对单一,局限于文化产业内部的具体问题。国外研究中心中介性最强的关键词是innovation(创新),而国内研究中介中心性较强的关键词往往与产业政策相关,体现出二者在研究观念上的差异。近期国内外研究均关注数字技术,说明数字技术对人类创意活动的重塑均得到学界的重视,而除此之外,国外研究与新冠疫情、绿色产业亦密切结合,整体视野更为开阔,国内研究则集中于产业政策热点。最后,在前沿议题、热点和未来趋势上,国内外研究早期均与经济全球化的背景有关,前沿议题以创意经济相关理论概念为主流,但国外研究亦关注到了创意劳动等产业经济学之外的课题。与国外研究相比,国内研究的关键词突现强度较低,持续时间较短,这意味着前沿议题和热点问题没有得到进一步探讨,也缺乏实践上的融入,导致国内研究并不深入和系统。

三、讨论与启示

结合CiteSpace 所呈现出的国内外研究宏观与微观的特征,本研究认为,在经济新常态的背景下,我国文化产业中创意主题的研究虽然在21 世纪以来取得了一些成果,但是并没有很好地体现“创新作为引领发展的第一动力”的新发展理念,亦与我国已进入创新型国家行列及全球最大创意产品出口国的地位不相称。比较国内外相关研究的特征与趋势,对于我国文化产业研究主要有以下三点讨论和启示。

(一)变革传统观念:创意作为一种视角

理解上述科学知识图谱呈现的结果差异,需要回到“创意”这一概念的中外词源差异上,辨析中西方关于“创意”的语义源流和概念表达有助于理解这一概念的内涵。从词源上来看,creative 词源是拉丁语 creare。其名词形式是creativeness,意为“有用的和创造性的工作,需要智慧与想象,而不仅是机械的技术”。而演变至法语的créativité,意思则是“探索独到的有价值的解决方法”[8]。熊彼特提出的创新理论不仅强调更新,更强调旧要素的重新组合[1]。可以说,英文creativity 是包含了创造、创意、创新的涵义的一个复合概念。在中文的语境中,创意一词的内涵比creativity 狭窄,成为一个相对狭窄和实体化的概念,指向了具体的创意技巧和创意表现。这导致的后果是,首先,传统产业往往根据其产品来命名,而创意是一种精神性的投入,而非实体产出,因此创意产业注定无法为自己在国民经济中找到一个清楚、确定的位置;其次,创意研究窄化为创意技巧的研究,局限于某个行业的语境中,创意在工程、教育、金融业中的定义与它在时尚、娱乐和传媒业中的意义大相径庭;最后,术语繁多、分类混乱,现实中文化产业、版权产业、内容产业、数字内容产业、传媒产业都与创意产业混用,至于以何种方式命名,往往看需要强调价值链上的哪一环节,这导致概念使用的不稳定。更进一步的,实体观下的“创意”或是导致国内研究囿于产业框架且数量日趋下降的原因,实体化和窄化的创意观念,限制了相关研究的想象力。通过前述对国内外研究文献量走势和关键词的对比可以看出,国内研究集中在文化产业内部尤其是产业政策等具体问题上,而国外研究并不局限于文化产业,而是将很多传统产业的问题纳入研究,研究问题也更加抽象。

因此,有必要反思国内研究的创意观,应当将创意与创新结合起来,超越产业门类划分的范畴,作为一种视角来理解创意和创意产业化的意义。创意产业不是独立于传统产业的又一种产业形态,而是观察传统产业问题,解决产业发展路径的一个新角度,一种科学和文化融合的新思路[9],创意研究不必只拘泥于具体的产业门类,而是将创意产业作为一种强调创意与创新的观念,推动解决传统产业转型升级的问题。

(二)聚焦创意主体:超越作为引擎的创意与作为劳动的创意

自20 世纪90 年代末,创意产业和创意经济作为正式术语被提出以来,创意、创意经济、创意产业就成为经济领域中出现频率最高的词汇之一。将创意转化成价值的是创意工作者,在既往的研究中,创意工作(creative work)一词产生了两种不同的概念,它们源于两种完全不同的解释传统,又有着共同的基础。一是“创意经济”研究,理查德·佛罗里达提出“创意阶层”(creative class)概念,阐释这一阶层在物质上的动机与自我表达和个人发展的愿望是并存的。二是国外学者从马克思主义基本劳动理论出发的“创意劳动”(creative labour)研究,尤其是以迈克尔·哈特和安东尼奥·内格里为代表的国外学者对“非物质劳动”(immaterial labour)概念的讨论。从国外研究的关键词突现可以看出,创意劳动(creative labour)的研究也是阶段性的热点。而我国目前的创意相关主题的研究,主要是对国外创意经济理论的应用研究,对国外马克思主义学者的创意劳动研究关注不足,同时原创性的理论研究也比较少。

“创意阶层”的研究者与“创意劳动”的研究者的共识是,个人的创造力已经成为先锋的驱动力和关键的生产引擎,前者试图充分发挥创意资本这一巨大宝库的潜力,而后者警惕创意作为一种产业形态,在发展中加剧资本的剥削。两者对于理解中国文化产业中的创意工作都具有一定的启示意义,在此基础上,还应看到超越两条路径的更多理论建设的可能。中国自媒体平台上大众创意层出不穷、热火朝天,而单一的“创意阶层”或“非物质劳动的资本剥削”框架并不适用于中国自媒体平台上大众创意的现实解释,应当关注到创意劳动的矛盾性、物质性和生成性的复杂历史,避免陷入主体的绝对主义,因此呼唤更多立足于中国实践的理论成果。

(三)拓展传播学学科视野:创意作为一种媒介实践

各国产业政策中采用“创意”这一术语绝非偶然,多年来,管理学与经济学一直对“创意”一词情有独钟,因为它源于经济学的内生增长理论,该理论借鉴了信息社会理论,赋予构思、创意和知识以核心角色[10]。哈特利认为创意走向新经济核心的过程与从面向产品向面向服务,从以生产者为中心到以消费者为中心的转变相一致[2]16。

从国内外研究对“数字”这一关键词的热议可以看出,最近的演化趋势是,数字技术不仅在基础设施和连接性的层面颠覆以往的模式,更重塑了内容、创意的生产方式,数字经济从信息数字化阶段迈进了业务数字化阶段。当数字技术深入融合到文化产业,业务数字化要求企业改变原有的自内而外的直线价值链生产方式,实现“以客户为驱动”的战略转型,进入更高阶的数字转型阶段[11]。这种转型并非以AI 取代人的创意工作,而是以数字技术与创意劳动的高度结合为特征的。

需要注意的是,创意并不局限于某个行业,创意成为经济新引擎并非一个既定产业的崛起,而是同信息与传播技术结合,逐步演进而形成的局面。近些年来,传播研究对媒体的生产、内容和效果的研究兴趣有所转移,关注媒介及其实践成为趋势。传播学应关注创意,并不是因为传媒产业属于一种创意产业,而是因为创意是一种媒介实践,创意在传播中实现生产、分配、交换、消费。人人都有创意,但并不是人人都将自己的创意转化成了经济价值和文化价值,即创意并不天然成为商品,创意是如何商品化的,这一历程中又存在怎样的关系与权力结构,值得进行纵深的研究。总之,有必要切换一种媒介的入射角,对数字时代创意生产、分配、交换、消费进行在地化的经验研究。

综上所述,在中国式现代化的进程中,文化产业已然驶入新赛道,也促使我们不断去认识创意的重要意义和支撑作用,认识文化产业发展的动力和方向。习近平总书记曾深刻指出:“激发人们创新创造活力,最直接的方法莫过于走入不同文明,发现别人的优长,启发自己的思维。”[12]对于国内外文化产业研究的创意主题进行对比分析可以发现,我国文化产业研究比较狭窄和单一,应突破狭隘的创意实体观,将创意和创新结合起来作为一种超越文化产业的视角,为反哺传统产业提供思路;相关研究在“创意经济”之外也应从马克思主义劳动理论出发对“创意劳动”给予重视,并在立足中国实践的基础上超越单一的路径依赖,贡献更多马克思主义中国化时代化的理论成果;将创意理解为一种媒介实践,连接起生产、分配、交换和消费的全过程,有必要对创意的内部机制进行深入的剖析,呼唤更多的经验研究,以此探究文化产业发展的规律及其对当代中国的影响。