敦煌吐鲁番文书所见“ 侧书” 义证

李慧国

摘要:敦煌吐鲁番文书的两则学郎诗抄中出现“侧书”一词,学界诸家就其义众说纷纭,有“札书”误写说、“册书”同音说、侧姿说、结体说、写胡语说、握卷写说、反左书说等,但都莫衷一是,不足確证。本文从《侧书》诗的字面本义、情感语境及敦煌吐鲁番文书学郎诗抄的整体面貌和唐代寺学教育的特点进行探究,认为“侧书”一词的所指应当是书于学郎抄本的“侧批”。这些常见的“侧书”不仅反映了学郎们普遍具有畏难心理,同时也体现了唐五代敦煌吐鲁番寺学教育中学郎抄经之艰辛。

关键词:敦煌吐鲁番文书学郎诗抄侧书侧批寺学

敦煌与吐鲁番文书中有两件纸本学郎①写卷非常特别,一件是法藏敦煌文书 P.3189《开蒙要训》抄本(见图1,简称“《开蒙》抄本”),另外一件是1967年在吐鲁番阿斯塔那363号墓中出土的《论语郑氏注》抄本(见图2,简称“《论语》抄本”)。②前者横长66.3厘米、宽29厘米,卷尾有“三界寺学士郎张彦宗写记”款识,其年代约在晚唐五代。③后者横长538厘米、宽27厘米,卷尾有“开觉寺学景龙四年五月……西州高昌县宁昌乡厚风里义学生卜天寿年十二状□”款识,可知此抄本为十二岁的义学生卜天寿所书,时间为唐景龙四年(710)。

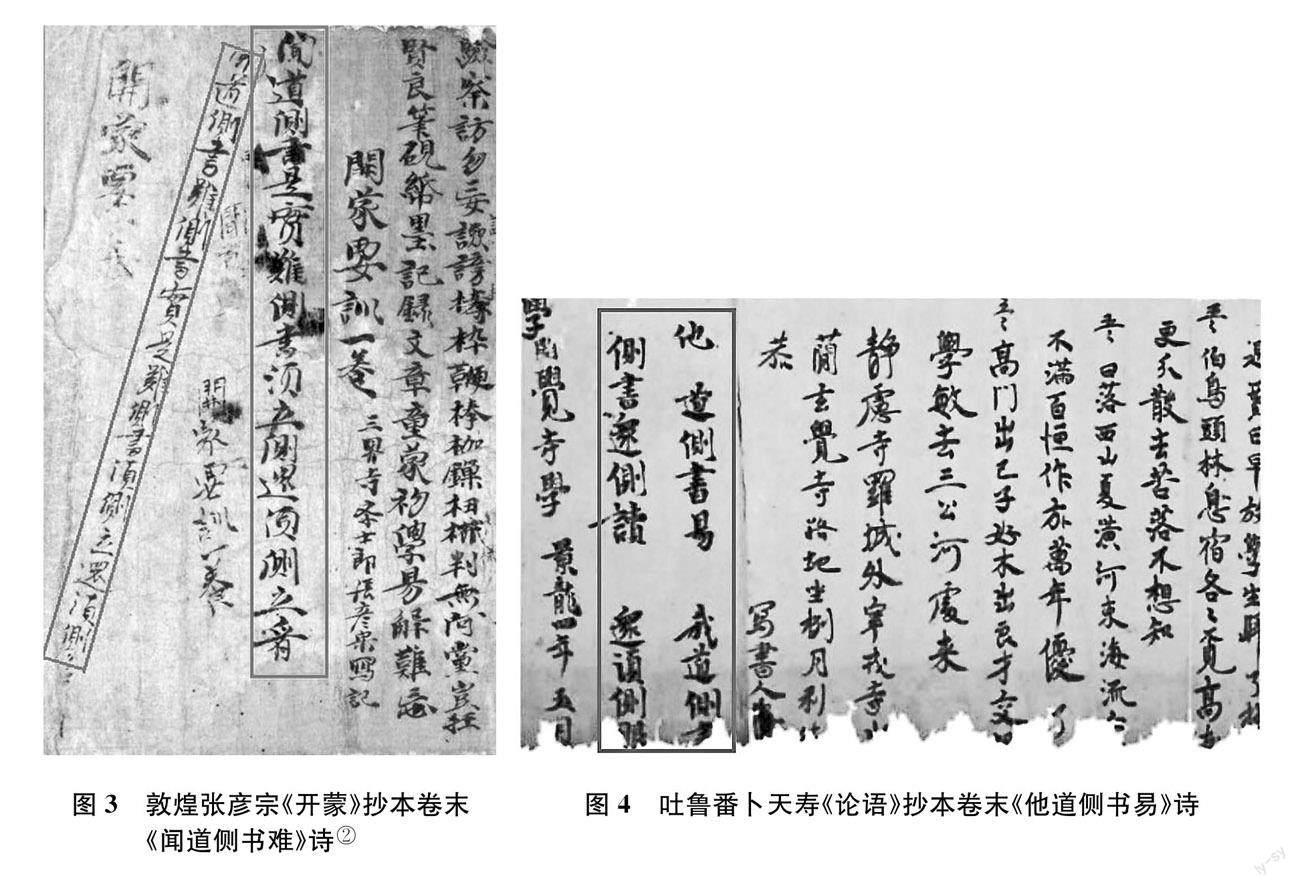

此二抄本皆为唐五代时期敦煌、吐鲁番地区学郎抄写的童蒙读物及儒学经典,学郎们在抄习之余也留下了随心而作、顺手抄誊的诗篇,这些格调诙谐轻松的诗歌被称为“学郎诗抄”。“这些文字虽然是信手涂鸦,但情感质朴纯真,尽管书迹稚嫩草率,但其中反映的问题却与当时的书法教育以及社会有关。”①敦煌张彦宗《开蒙》抄本卷尾有两则诗抄(见图3):其一竖行抄写“闻道侧书是实难,侧书须立侧,还须侧立看”,字形略大;其二位左,斜行抄写“闻道侧书难,侧书实是难。侧书须侧立,还须侧□□”,笔画纤细,字形略小。吐鲁番卜天寿《论语》抄本卷尾抄录《十二月三台词》一段及五言诗六首(见图4),其中有一首为“他道侧书易,我道侧书□。侧书还侧读,还须侧眼□”。

对比两件文书中的《侧书》诗,不难看出二者有着高度的相似性,书者身分也都是寺学学郎,③仅在抄写时间上有所差异:吐鲁番抄本写于唐景龙四年,而敦煌抄本约写于晚唐五代,较吐鲁番抄本晚了百余年。由此可知,这是一首唐五代时期广泛传抄,流行于敦煌、吐鲁番地区寺学学郎间的抒怀诗。诗文内容通俗直白,只是其中“侧书”一词所指何义,未有确解。自20世纪70年代以来,多有学者考其本义,但都是众说纷纭,莫衷一是。

一、诸家观点

其一,“札书”误写说。此说由郭沫若于1972年提出,他是最早关注吐鲁番抄本《侧书》诗的学者,认为诗中五个“侧”字疑是“札”字的误写,①并将此诗的大意解释为:“有人说从书本上札要抄录是容易事,其实不容易;因为你要札要抄录总要札出句读来,而且还要有札录的眼识。”②龙晦认为:“‘侧校作‘札于音变通转无据,‘札在《广韵》黠部,侧八切,黠部是删部的入声部;‘侧在《广韵》职部,阻力切,职部是蒸部的入声部。‘删‘蒸两部不通转,因此它们的入声部‘黠‘职两部也不互相通转,特别是在那样早的时期,更无通转之例。而且‘札读‘札眼看都很难讲得过去。”③“侧”“札”二字字形迥异,字音亦有所不同,误写的可能极小。另外,在敦煌抄本中该诗不仅有“侧书”,还有“侧立”一词。若依郭氏观点亦将其校作“札立”,则解释不通。

其二,“册书”同音说。钱锺书对郭沫若“札书”误写说也不认同,他认为《侧书》诗中的“侧”字应当是另有同音字,但又不得确诂,甚为疑惑:“(卜天寿)侧字不解为音同之何字。”④黄幼莲依照闽南诗山方音⑤将“侧书”释为“册(策)书”。黄氏称:“依闽南方言,侧与‘册、策同音。书,方言叫‘册(或写作‘策)。”⑥并认为吐鲁番抄本《侧书》诗的末句当是“现须册眼开”,闽南方言中“册眼开”意为人聪明,书读得进去。首先,“侧”较“册”笔画繁琐,学郎诗抄中避简就繁不合常理。其次,即便《侧书》诗中“侧”为“册”或“策”的同音异写,其义为书,那么“侧书”“侧读”该作何解?敦煌抄本中的“侧立”“侧立看”又当作何解?由是,笔者认为黄氏此说不确。

其三,侧姿说。早在1972年龙晦反驳郭沫若“札书”误写说的同时,也提出了自己的观点:“我觉得侧字并没有错,卜天寿这个小孩子可能如郭沫若同志所说,比较调皮,字虽写得好,可能姿势不正,甚至有侧起写字的习惯。所以他说:‘你说侧起写容易吗?我说侧起写可不容易啊!侧起写还要侧起读,还要你侧起看呢?”⑦伊葆力也认为“侧书”一词作“侧身书写”解释最恰当,“因为此种写法看起来‘易,似乎仅限于书写姿势的改变,不算太‘另类。但说难也难,由于书写角度的偏离,手与书写对象的距离拉大,需要悬肘方能自由挥笔,所以侧写要比常规写法难很多,且需要一定的书法和功底。”⑧且不论古代官学与私学中先生对学郎书写仪态要求颇严,即使侧身书写的文字,为何还须侧读、侧眼看、侧立看呢?此外,倘使比较调皮的学郎有侧起写字的习惯,但在敦煌、吐鲁番广大地区的寺学中,以此为话题的诗歌又怎会广为传抄呢?由此可见,龙氏此说亦不足为信。

其四,结体说。20世纪90年代中期,沃兴华等人又从敦煌书法结体风格的视角探讨“侧书”之义,认为其与敦煌遗书中特殊的结体风格有关。“作者企图用诗歌形式表达一种书法上的‘侧书观点。‘闻道侧书难,说明‘侧书是当时大家所关心的热门话题。作者在诗中认为侧书确实难,它的特征是‘须侧立,侧立可能讲结体,《尚书·洪范》‘无反无侧,侧的意思是不正,‘须侧立就是说结体必须有欹侧变化,也就是后来米芾和董其昌等人所说的字不作正局。从这条材料,我们可以看出古代敦煌书法家在结体造型上是反对平正,主张欹侧变化的。”①郑汝中也持相同的观点,他认为:“这就是一种美学观点,‘侧就是欹斜、不正。总结出写字需要有正欹的变化、对比。反对平正呆板。”②假使《侧书》诗是一首流行于民间的书论诗,若“侧立”是讲欹斜结体,那为何还须“侧立看”呢?另外,从书法美学的角度将结体说引入吐鲁番抄本《侧书》诗中,似乎也有矛盾费解之处:既然“侧书”追求的是结体上正欹变化、对比的观赏美感,再以“侧读”“侧眼看”的方式观之,岂不皆复归平正呆板,美感全无?可见此说亦不合情理。

其五,写胡语说。21世纪以来,最先对“侧书”一词重作考释的是柴剑虹先生。他在第三届吐鲁番学国际学术研讨会上宣读的论文称:“所谓‘侧读‘侧眼‘侧立,显然并非单纯的写字、阅读姿勢,而涉及某种书写方式。我于是联想到敦煌、吐鲁番写卷中不仅有许多的‘胡语写本,也有不少的胡汉双语(乃至多语)写本。因为古代书写汉字的习惯是从右到左竖写,而作为拼音文字的古藏文、梵文等则是从左到右横写,如果在同一张纸上既写汉文又写藏文、梵文,就必须在转换时将身体或纸张横过来书写,即是‘侧书;阅读时也得‘侧立‘侧眼‘侧读。这对于张彦宗、卜天寿这样的汉人学童来讲,当然不是件容易的事,故有‘实是难之叹。”③柴氏“写胡语”一说令人耳目一新,但若细究亦觉有不合情理之处。首先,敦煌吐鲁番文书中常见的粟特文、回鹘文多为竖写,柴氏所例证的“胡语”主要是指藏文、梵文,并认为:“我们知道吐蕃占领敦煌时期推行汉语同时使用藏语言文字,后来的归义军时期仍双语并行,所以在当时的学校教学中开展双语教学是很普遍的事。”④但是,历史上吐蕃对敦煌地区实行军事统治是在公元786—848年间,而于唐景龙四年(710)就已抄写《侧书》诗的卜天寿所在的吐鲁番地区又是如何推行汉藏双语教学的呢?其次,就抄录《侧书》诗的这两件抄本中并未发现有所谓的“胡语侧书”现象,没有任何证据能说明抄书人张彦宗、卜天寿系接受了双语教学能写“胡语”的学郎。检阅敦煌文书中三界寺学郎的抄本共有七件,⑤内容多为《孝经》等儒学经典,亦皆为汉文书就,未见任何胡语文字。因此,当时学校中普遍开展双语乃至多语教学与抄写的说法是站不住脚的。从《侧书》诗的语境来看它是一首抒怀诗,若学郎们为“写胡语”而感叹其难,而抄本中却又找不到学郎们书写胡语的影子,岂不令人费解质疑?最后,即使从左到右横写的胡语和从右到左竖写的汉语同出一纸,书写或阅读时仅需将纸张方向调转即可,也无须“侧立”“侧读”“侧眼看”。由此看来,柴氏此说亦无法令人信服。

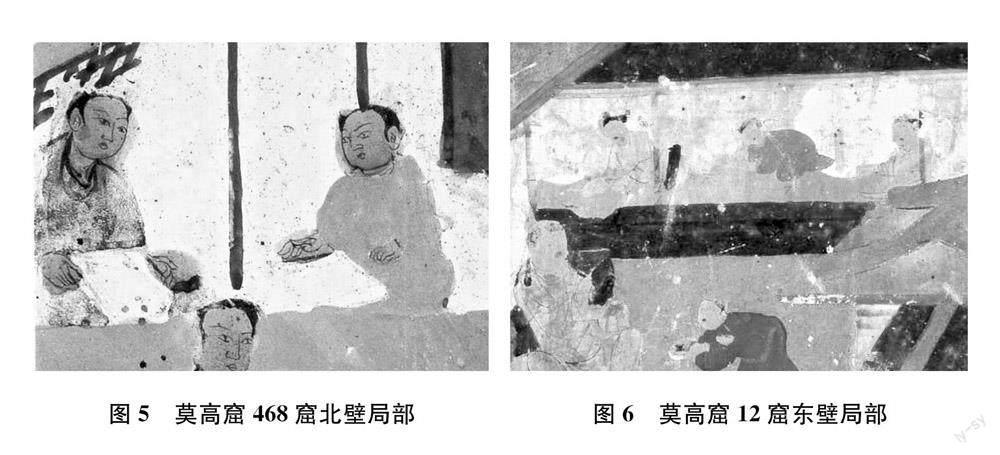

其六,握卷写说。马怡从中国历代书法执笔和书写姿势的视觉图像材料展开讨论,于 2013年对“侧书”一词提出了新的解读观点。她认为:“‘握卷写是以一手握持纸卷,另一手从旁运笔;纸卷是渐次打开的,展露的书写面较窄,偏在一侧;在书写过程中,由于不使用承具,写毕部分的纸卷会向右侧下垂,故阅读、查看时须侧头、侧眼,正如诗中所说‘侧书还侧读,还须侧眼看。再者,当‘握卷写时,纸卷不像‘伏纸写时那样被摊开平放在承具上,而是被侧立起来握在手中,阅读、查看时亦如此,正如诗中所说‘侧书须侧立,还须侧立看……总之,敦煌学郎诗的所属时代、诗中所见‘侧书的具体情形及其命运等,都显示出‘侧书当可与‘握卷写相合。因此,敦煌学郎诗中的‘侧书,大概就是指正处于纸时代中期而渐近衰废的书写姿势‘握卷写。”①首先,不论“握卷写”抑或是“伏纸写”,在阅读、查看时都会按常理拉伸纸卷、舒展卷面以方便阅读,何至于反常地侧头、侧眼、侧读呢?其次,既然“侧书”为“握卷写”之义,为何不直接称呼为“握书”“举书”或“立书”,而采用了其义甚远的“侧书”呢?再次,马文中所例举的莫高窟468窟北壁中唐时期的壁画中展示的正是敦煌学郎“伏纸写”的书写姿势(见图5)。同样,在莫高窟12窟东壁晚唐壁画中也能清晰地看到学堂中学郎们“伏纸写”的书写姿势(见图6)。由此可见,中晚唐时期敦煌地区的各式学堂中,学郎间普遍较流行的是“伏纸写”的书写方式,似不会对陌生的“握卷写”发出“侧书难”的强烈感叹。因此,马氏此说亦未免牵强。

其七,反左书说。最近的观点是由彭砺志于2015年提出的“反左书”说。他从训诂学中“侧”“反”同义互训的角度出发,结合南梁庾元威《论书》记载的“反左书”一名,认为诗中所言的“侧书”实为反写之书,因适合以左手书写,南梁时称“反左书”。唐代侧书是前代“反左书”的孑遗,它反映了当时民间流行杂体书的状况。①首先,敦煌吐鲁番文书的学郎诗抄中提到的“侧书”应该是一个普遍现象,而在学郎抄本中并未见有反写文字,即使在敦煌吐鲁番所有文书中,反写之书也是十分罕见的。“反左书”对于学郎而言近乎未知,又何以感叹其难呢?其次,即使反写而书之,为何不从俗从众名曰“反书”,反而采用了隐晦难解的“侧书”一词?进而,若“侧书”意为反写之书,那“侧眼看”又该作何解?再次,彭氏前文将“侧书”释为反写之书,后文却又将“侧书须侧立”解释为侧立于案旁书写,前后对“侧”字的解释并不一致,似乎也不合于《侧书》诗的语境。最后,彭文所例举的南梁文帝萧顺之墓、萧景墓神道石柱上的反刻铭文与庾元威《论书》记载的南梁孔敬通所创“反左书”还存有一定差异。②同时,笔者也注意到六朝墓砖中亦有大量此类反书刻印铭文,③考古发现的六朝反书实例几乎全部集中于墓葬空间,④说明这种反书很可能与六朝时期流行于长江流域葬俗中的某些宗教色彩或信仰观念有关,⑤而非文人之间“座上酬答”式的游戏,与敦煌吐鲁番地区学郎诗抄中的“侧书”更是毫无关联。因此,彭氏此说仍不足为信。

二、“侧书”新论

(一)“侧书”并非误写

两首《侧书》诗分出于敦煌、吐鲁番两地,内容相近,以通俗口语写就,与中原儿童诗的文雅风格迥异,语义简洁直白,两首诗中皆写作“侧书”,且“侧”字在诗中多有出现,其本身亦非生僻字,学郎概不会误写。另外,敦煌与吐鲁番两地相距千余里,两首诗抄内容如此相近,说明这是一首当时在西域地区十分流行的学郎诗。“这些诗广泛流传于当时的敦煌吐鲁番地区,充分表现出它的集体性特征。这些诗从这一个人传到那一个人;从这个地方传到那个地方。有的人加进了一点,有的人润改了一点。我们很难确知其创作者和确切的产生时间。可以认为,这些五言通俗诗极有可能是唐五代间流行于西域地区学仕郎中的一种儿童语体诗,相当于今天的儿歌童谣。”①在两地学郎间如此这般广为传诵的诗谣还有很多,譬如同出于卜天寿抄本的一首《写书今日了》中的部分诗句在敦煌文书S.692和 P.2622中都能得见。这些质朴无华的诗谣之所以在不同的地区广为流传,并在数百年间经久不衰,一方面可能与战争、贸易、教育等因素引起的人口流徙有关,另一方面也说明诗谣中传唱的内容具有普适性,诗中所抒发的情愫在不同地域的学郎间都有很高的认同度,也即徐俊所言的“集体性特征”。譬如“明朝是贾(假)日,早放学生归”一句中,②每逢假日前学子们归心似箭的焦急渴盼之情,时至今日亦丝毫不减。因此,笔者认为诗抄中的“侧书”一词应当是指当时普遍存在于先生与学郎间的一种教学现象,且据诗中语境可知这种普遍的畏难及惆怅的情绪,是一种学郎们深有同感的“集体性特征”。

(二)“侧书”义为“侧批”

纵观敦煌吐鲁番文书中的学郎诗抄皆作口语,通俗直白、浅显易懂,唯独此“侧书”一词竟成难解之谜,半个世纪以来诸家新解迭出,学界众说纷纭,并无定论。因此,有必要转换思路重新审视这一概念。诚如钱锺书先生所言:“前人以为尤通俗者,后人愈病其僻涩费解。”③多年来,学者们是否忽略了其通俗的字面本义,而舍本逐末,大有过度阐释之憾呢?

顾名思义,“侧书”即书写于一侧,也即不正书,又称“偏写”。仔细检阅敦煌吐鲁番文书即可发现,这种将文字偏写于一侧的现象非常普遍,且通常有三种情况:第一种是带有名款性质的“侧款”,常见于佛经及信札文书。例如法藏敦煌文书 P.3185《和菩萨戒文》中的“佛子”一词以及英藏敦煌文书 S.785《穷囚苏子卿谨贡书》中的“座前”“阁下”等。这些侧款多为名号或身分、官职等,常常用小字题写于主行右侧,来表示谦称或尊称。第二种是带有注解性质的“侧注”,常见于类书及儒学经典抄本。譬如吐鲁番文书中所见的卜天寿《论语郑氏注》抄本以及法藏敦煌文书 P.2643《古文尚书》唐抄本等。这些侧注多为诸家对典籍的注解内容,常用小字分两行题写于原文下方,学郎们仿照注本原貌抄写学习。第三种是带有批阅性质的“侧批”,常见于学郎抄本,这些抄本的内容亦多为儒学经典或蒙書。所谓“侧批”即是在抄本的行句侧旁用小字所书写的批注,也即“旁改”,其内容多为对抄本错漏之勘误,起到校雠文字、订正错误的作用。有些甚至用朱批形式,字迹风格有别于抄本原文,应当是学堂中先生的批阅、校订书迹。

显然,第一种“侧款”和第二种“侧注”与《侧书》诗的语境并不相符,而第三种“侧批”与《侧书》诗的语境却紧密贴合。敦煌吐鲁番文书中常见的《开蒙要训》《论语郑氏注》《论语集解》《古文尚书》《毛诗诂训传》《孝经疏》《太公家教》《千字文》等学郎抄本实际上应该是学堂中的教材抑或先生布置的抄习作业,通过抄诵经典达到习字、习文的目的。因此,学堂中的先生们非常重视对抄本的检阅,或督促学生对照母本查漏补缺,或亲自批阅。譬如敦煌张彦宗《开蒙》抄本中(见图7)对“囚”“械”“诬”等字的勘误,以及吐鲁番卜天寿《论语》抄本中(见图8)对“事君以忠”“君子好逑”“问主于宰我”“宰我对曰”“使人战栗也”等句中错谬的批注。这些侧批多用小字附于原文右侧,也有在原文上直接纠正的情况。侧批文字笔画纤细,书写风格异于原文,卜天寿《论语》抄本的侧批还以朱笔书写,极有可能就是学堂先生的朱批。

可以想见,学郎们在抄本中出现这样多的错误,先生在侧批、旁改时肯定是十分不悦的。也许学郎们还会被先生当面训斥,学郎们站在先生身边,一边侧着脸诵读着先生书写的侧批,一边悄悄侧眼而视,畏惧地瞅着先生不悦的表情,内心忐忑不安。这便正是《侧书》诗中描绘的“侧书还侧读,还须侧眼看”。有时候,这些抄写出错比较严重的学郎也许还会被先生罚站,他们手捧着抄本委屈地站立在一旁,阅读着经先生侧批后的正确内容,正所谓“侧书须立侧,还须侧立看”。因此,把抄本拿给先生批阅可能对于个别学习认真的学郎来说是一件平常、容易的事,但是对于大部分粗心大意的学郎来说却是一件艰难痛苦之事,正所谓“他道侧书易,我道侧书难”。

反观两首《侧书》诗的内容,侧书现象是核心,由此还导致了立侧、侧立、侧读、侧立看、侧眼看等动态结果,而所有这一切的共同特征就是—难。如若仅从完成以上动作的难易程度来说,实属不难。因此,笔者认为学郎诗中所指的难并非是书写、站立、观看、诵读的特殊状态,而应当是一种畏难、戒惧的心理感受。另外,诚如前文所述,诸家观点都忽略了或者没能合理地解释由侧书这一现象而导致的侧立看、侧眼看的结果。当我们将“侧”解释为偏、不正或旁边时,这种由侧书导致的动作或状态以及其背后映射出的畏难心理则都顺理成章、合乎逻辑了。试想这些学堂中的小学郎因自己的疏忽大意而在先生布置的抄写课业中频频出错,当先生审阅时不得不反复侧批、旁改,满纸朱批时,先生的情绪因不满、失望而至愤懑,学郎的心里则因愧疚而充满了畏惧。于是,学郎们普遍地发出了畏难的感慨:“都说让先生侧批抄本是件容易的事,但在我看来,这件事却实在是为难呀!一旦抄写的课业被先生频频侧批,定然会被先生罚站在一旁,然后偏着头、侧着脸,看着先生手中批改后的本子,大声地诵读给他听。这是多么为难的一件事情啊!”

学郎们将这种先生的亲笔侧批或在先生的督促下由自己纠错的侧写内容通俗地称为“侧书”。这种对先生“侧批”所产生的普遍的畏难心理便成为学郎间的一种“集体性特征”。抄本中只要出现这些“侧书”痕迹都会遭受先生的责难,因此在“集体性特征”的驱使下,学郎们创作了这首立意直白的《侧书》诗,来表达他们的情感共鸣,并在不同地区的学郎间长久地流传开来。

事实上,唐代敦煌学堂中先生对于学郎的抄写要求是非常严格的。譬如在法藏敦煌文书 P.3780后周显德四年《秦妇吟》抄本卷末就有学郎马富德抄写的一首小诗:“手若(弱)笔恶,若有决(阙)错。名(明)书(师)见者,决丈(杖)五索。”在莫高窟468窟北壁绘有学郎在学堂中领受先生体罚的生动画面(见图9)。“老师博士端坐屋内,院里助教正在对一名学郎进行体罚,厢房中的学郎愤愤不平地注视着眼前所发生的一切。助教右手执鞭,强令学郎赤脚,卷起袖子、裤腿,狠狠地抽打。学郎痛得侧过身来向着助教,脸上显得既痛苦又无奈。”①在严苛的教学环境之下,学郎们虽可私下抄写诗谣抒发愤懑之情,但更多的时候只能是迎难而上、勤奋苦读。譬如法藏敦煌文书 P.2746《孝经一卷》卷末有翟姓学郎抄写的一首五言诗“读诵须勤苦,成就如似虎。不词(辞)杖捶体,愿赐荣躯路”,即可折射出古代敦煌地区学郎求学之艰辛不易。

(三)“侧书”诗亦反映出学郎抄经之艰辛

唐五代敦煌地区学堂中的先生对学郎抄本的严格要求,一方面是为了锻炼学郎的习字、习文能力,另一方面是为培养学郎的抄经能力及素养。检阅敦煌文书中的学郎身分信息,就会发现一个有趣的现象,这些学郎多出自寺学。“唐代的敦煌,除了官学以外,私学也非常发达。尤其是中唐之后,吐蕃占领敦煌,使得官学日渐衰败,佛教兴盛下的寺学就担负了敦煌地区教育的主要任务。”①归义军时期,敦煌寺院所兴办的寺塾、义学成为了主要的社会教学力量,归义军政权张氏家族及曹氏家族的子弟和索、阴等姓的地方豪族子弟也都纷纷入寺学启蒙。据现今所公布的写本题记,唐五代到北宋初期敦煌地区出现对俗家子弟进行童蒙教育的寺学有净土寺、莲台寺、灵图寺、金光明寺、三界寺、龙兴寺、永安寺、大云寺、乾明寺、显德寺十所。②其中三界寺的具体位置位于莫高窟下寺,即今藏经洞第17窟和16窟的前面,③而莫高窟的藏经洞近似于三界寺的图书馆,敦煌文书中有很多佛经上都钤有三界寺的藏经印章。

不难想见,这些寺学出于宗教和经济的目的,④大多会从事部分抄经工作,寺学学郎有时亦会被充作写经生。现今见到的许多敦煌写经卷末也都题有学郎信息,例如:英藏 S.4057《大般若波罗蜜多经》卷背署“维大唐乾符六年正月十三日沙州敦煌县学士张□□”;英藏S.1893《大涅槃经卷第卅七》卷末题“校了经生敦煌县学生苏文颊书”;法藏 P.3398《大身真言》卷末题“大晋天福捌年癸卯岁十一月十一日学士郎阴彦清发心自手书此尊经流传土(持)信”;法藏 P.2841《小乘三科》卷末题“太平兴国二年丁丑岁二月廿九日白侍郎门下学士郎押衙董延长写”;法藏 P.2483《佛家赞文》卷末题“己卯年四月廿七日永安寺学仕郎僧丑延自手书记”;《苏联科学院亚洲民族研究所藏敦煌汉文写本注记目录》第1293号《地藏菩萨经》卷末题“己卯年六月十六日龙兴寺学侍郎鉴惠”;国图藏盈字76号背《目连变文》卷末题“太平兴国二年岁在丁丑润六月五日显德寺学士郎杨愿受”等。

学郎兼充写经生虽然加快了寺学抄经的进度、提高了效率,但是也给学郎们带来了沉重的课业负担。佛经抄写有着严格的抄写要求和校勘制度,譬如晚唐五代三界寺修《大般若经》兼内道场课念⑤道真和尚就曾规定:“如或写者,切须三校,不请有留错字也。”①学郎们启蒙即习抄书,稍长兼充经生,严格的抄写工作日复一日且不容懈怠,敦煌文书的学郎诗抄中存有许多诗作反映了这种抄写课业的艰辛与清苦。例如:英藏S.692“今日写书了,合有五斗米。高代(贷)不可得,环(还)是自身灾”;国图藏宿字99号“写书今日了,因何不送钱?谁家无赖汉,回面不相看”;法藏 P.2621“写书不饮酒,恒日笔头干。且作随疑(宜)过,即与后人看”;法藏P.3305“今朝闷会会(愦愦),更将愁来对。好酒沽五升,送愁千里外”;法藏P.3386“许写两卷文书,心里些些不疑。自要心身恳切,更要师父阇梨”。“又中国书店藏《佛说无量寿宗要经》在卷背《社司转帖》卷末有诗三首,其中有一首也是有关学郎抄书的辛苦情形:‘可连(怜)学生郎,每日画(书)一张。看书佯度〔日〕,泪落数千行。这首诗的前面有题记‘癸未年十月永安寺学士郎张宗之书记之耳。可见敦煌城永安寺的学郎张宗之,每日抄书之苦闷与无奈,不知向何人去诉说,只好透过打油诗来抒发。其心情与今日小学生对抄写作业的不满与无奈相同,在痛苦中以泪洗面的度日心情,溢于言表。”②因此,学郎诗抄中的《侧书》诗一方面反映了敦煌吐鲁番地区唐代寺学教育之严厉,另一方面也体现了学郎抄经的普遍与艰辛。

结语

承上所述,敦煌吐鲁番文书中的两首《侧书》诗乃学郎随手抄写抒发个人抑郁不满的感慨之作,语言通俗浅白,文字质朴纯真。诗中的“侧书”一词指书于学郎抄本的侧批、旁改。它反映出当时童蒙教育中学堂先生对学郎抄写的严格要求,和学郎因抄写错讹而引致先生批评时那种畏惧心理,同时,也间接地映射了当时寺学教育中普遍存在的学郎兼充写经生的现象和学郎抄经的艰辛与清苦。这正是当地古代学郎生活的生动写照。《侧书》诗中所体现的这种古代学郎阶层特殊的集体性心理,恰恰成为我们探究唐五代敦煌吐鲁番地区學童生活的一个窗口。诗抄中透露出的诸多细节,让我们看到了敦煌吐鲁番地区古代学堂(寺学)教育的方法、过程、目的,包括学校教育在内的书法教育状况,乃至学生在学习过程中的心理变化等。这种看似微妙的变化,对我们深入认识古代西北边疆地区童蒙教育及书法教育同样有着重要的启示意义。

附记:本文初稿承蒙西北师范大学史忠平教授、敦煌研究院祁晓庆副研究员、东南大学郑付忠博士披阅指正,又蒙匿名审稿专家悉心审阅,提出宝贵的修改意见,在此谨向以上诸位专家致以诚挚谢忱!

(责任编辑:姜慧)