“GF8A3”为四分之一考

摘 要:楚国货币铭文中常见“GF8A3”字。据固镇楚布分析,“GF8A3”的基本含义为数词,指四分之一;在用作量词时,“GF8A3”又分别可与镒、两、锱等单位对应,指某一重量单位四等分后的衡值。从古文字演变角度来看,“GF8A3”应即“質(质)”字的声符“斦”字。结合其甲骨、金文字形考察,可知“斦”初象以斤分木之形,且分木之形实际是对“折”所从断木之形再次纵切的结果,以示半木再分。楚文字中“GF8A3”所表四分之一含义,即来自对其早期字形的会意。据此,本文还分类梳理了战国文字中表示四分之一的字词,并认为其早期含义多与切分有关。

关键词:楚国 衡制 货币 度量衡

楚国货币铭文常见“GF8A3”字。宋代以来,此字曾被释作“货”(郑樵: 《通志》卷七三《金石略》,北京: 中华书局,1987年,第841页。)、“十化”、“十斤”(李佐贤《古泉汇》,马昂《货布文字考》,倪模《古今钱略》,初尚龄《吉金所见录》,高焕文《癖泉臆说》,叶德辉《古泉杂咏》等,转引自丁福保编: 《古钱大辞典》,北京: 中华书局,1982年影印1938年版,第1218—1222页。)与“釿”(郑家相: 《中国古代货币发展史》,北京: 生活·读书·新知三联书店,1958年,第133页。)等。目前古文字学界普遍将此字隶定作“GF8A3”,多认为是重量单位名称。常见看法,以“GF8A3”与三晋货币中的“釿”相通,(见李家浩: 《试论战国时期楚国的货币》,《考古》1973年第3期;黄锡全: 《先秦货币通论》,北京: 紫禁城出版社,2001年,第375页;何琳仪: 《楚币六考》,《古币丛考》,合肥: 安徽大学出版社,2002年,第230页;陈伟武: 《旧释“折”及从“折”之字平议——兼论“慎德”与“悊终”问题》,《古文字研究》第22辑,北京: 中华书局,2000年,第252页;李学勤: 《长布、连布的文字和国别》,《通向文明之路》,北京: 商务印书馆,2010年,第201页等。)也有学者提出过不同观点,(如李天虹认为“传统上读‘GF8A3为‘釿的观点是错误的”,并据陈剑将此字字形分析为“斦”的意见,将其含义理解为“二斤”。吴良宝则否定李天虹说,认为以“GF8A3”为“二斤”之说不能成立,同时此字与楚简所从形体相同,“是否一定意味着‘GF8A3也可以读为‘斦或‘慎,也是需要慎重对待的”,而“‘GF8A3是‘釿字的可能并不大”,“‘GF8A3應释读为何字,还有待进一步讨论”。分别见李天虹: 《楚币文“GF8A3”字别解》,《第四届国际中国古文字学研讨会论文集》,香港: 香港中文大学,2003年,第594页;吴良宝: 《中国东周时期金属货币研究》,北京: 社会科学文献出版社,2005年,第238—242页。)但迄今并没有统一意见。此字在楚国货币中究竟应如何理解,又应释读为何字,长期悬而未决。今就所见新旧材料,试作考证。

一、 楚国货币中的“GF8A3”

这里先从楚国货币入手,讨论“GF8A3”所反映的重量标准差异问题。

铭文包含“GF8A3”字的楚国货币,主要是楚布币与蚁鼻钱(图1)。旧所见楚国的布币有三种,按照钱币学界的习惯,本文分别称作楚大布、楚连布和楚小布。楚大布面文为“桡比当GF8A3”,背铭为“七”,一般重约28~35克;连布为两枚小布连体铸成,重约14.5~17.7克;小布面文与背铭连读为“四比当GF8A3”,重约7.5~8克。(数据引自黄锡全: 《先秦货币通论》,第371页。)从已统计到的实测资料看,大布、连布、小布的重量比值大致为4∶2∶1。以往学者大多认为大布一枚相当于楚国1釿,小布四枚相当于1釿。(如李家浩专门讨论了楚国货币中“釿”的标准,并根据实测大布平均重量及大小布的比值关系,推定“楚国一釿的重量在34克左右”。李学勤亦有类似分析:“‘GF8A3读为‘釿,桡币当釿是说该大币相当一釿。四币当釿,则是说四枚小币相当一釿。”分别见李家浩: 《试论战国时期楚国的货币》,《考古》1973年第3期;李学勤: 《长布、连布的文字和国别》,《通向文明之路》,第201页。)按照这样的理解,以实测大布计,GF8A3的重量标准约在28~35克之间,取平均值则为31.5克。

除楚布外,蚁鼻钱中也有铭“GF8A3”字者。这类蚁鼻钱发现数量不少,就考古发掘品而言,其出土地点包括湖北云梦楚王城遗址、安徽肥西、河南固始、安徽亳县等,实测重量分别为3.2、4、4.5、4.1克。(黄锡全: 《近几十年楚国铜贝出土情况统计表》,《先秦货币通论》,第357—360页。)此外,上海博物馆藏有两枚,实测重量分别为4.9、5.1克。(汪庆正主编: 《中国历代货币大系1·先秦货币》,第1044页。)据平均数值推算,“GF8A3”字蚁鼻钱重约4.3克。据此,则GF8A3的重量标准在4.3克左右。

楚布币、蚁鼻钱铭文都以“GF8A3”标示重量,而实测重量却相差数倍,这不能不使人疑惑。如果将楚布的“GF8A3”读为“釿”,那么显然与“GF8A3”字蚁鼻钱的重量矛盾。对此,学者曾提出不同解释,或怀疑货币政策不同,或质疑此字非重量单位,或认为此字在楚布币中用为重量单位、在蚁鼻钱中表其他含义。(货币史专家彭信威即提出:“圻字蚁鼻钱重量不过三公分(引者按: 公分即克),而大型圻字布则有三十七公分重,两者不可能是平价的。或许楚的邻国铸圻字布,而楚国用圻字蚁鼻钱来与之相抵么?又这种圻字布和上面的釿字布(引者按: 指三晋釿布)是不是有联系呢?有什么联系?是不是代表一场货币政策上的斗争呢?”从事古文字研究的学者中,也有两位学者明确提到这一问题。其中,黄盛璋怀疑“GF8A3”字或许就不是重量单位:“‘GF8A3字见于蚁鼻钱和‘殊化当GF8A3、‘四化当GF8A3币……楚釿远比三晋币中之釿为重,而蚁鼻钱之GF8A3之重量则又太轻,楚‘GF8A3是否表重量单位尚待研究。”黄锡全则认为,楚布和蚁鼻钱的“GF8A3”的含义可能不同:“楚大布的GF8A3,过去多释读为釿或斤。铜贝之‘GF8A3是否借楚大布之‘GF8A3作为贝名,目前还难作决断。”“铜贝之‘GF8A3与大布之‘GF8A3可能有别,似可读为斤、忻、欣等,表示喜悦之义。”参彭信威: 《中国货币史》,上海: 上海人民出版社,1958年,第28页;黄盛璋: 《三晋铜器的国别、年代与相关制度》,《古文字研究》第17辑,北京: 中华书局,1989年,第43—44页;黄锡全: 《先秦货币研究》,北京: 中华书局,2001年,第227页。)但上述种种推测,都很难让人满意。

应认识到,楚布、蚁鼻钱所存在的明显重量差異,实际反映了“GF8A3”用作单位的复杂性。然而,如若不能准确理解楚币中“GF8A3”字的具体含义,上述货币铭文的解释亦很难落到实处,也就很难谈得上真正认识楚国的货币制度。

二、 固镇楚布与“GF8A3”字含义的推定

近年在安徽固镇发现一枚新品种楚布(图2),为解答“GF8A3”字含义提供了新线索。此币与前述三种楚布币的形制相似,但其面文为“桡比GF8A3四”,背铭为“一三GF8A3”。此枚楚布币现藏中国钱币博物馆,经实测,通高5.27厘米,宽2.57厘米,重6.5克。(中国钱币博物馆编: 《中国钱币博物馆藏品选》,北京: 文物出版社,2010年,第49页。)

这枚楚布背铭“一三GF8A3”中出现了“GF8A3”字的一种新用法,很快引起了学者的关注。最初公布者孙仲汇将背铭释作“一货六货”。(孙仲汇: 《安徽发现新的楚布》,《安徽钱币》2003年第2期。)不久,黄锡全又据所见另一枚同品种的楚布铭文,指出孙仲汇所释“六”应改释为“三GF8A3”两个字。(黄锡全: 《关于安徽固镇新见楚布的一点意见》,《安徽钱币》2003年第3期;黄锡全: 《安徽固镇新见楚布补议》,《安徽钱币》2004年第3期。)

对于“一三GF8A3”这一特殊的数量关系,黄锡全参考大小布4∶1的换算关系,以及大布背铭的“七”,推定小布重量为“七”的四分之一,即1.75。黄先生将释为“傎”,据实测重量推算“1釿=7傎=35克”,从而推定“1傎=4釿傎=5克,1釿傎=0.25傎=1.25克=2铢”。(黄锡全: 《关于安徽固镇新见楚布的一点意见》,《安徽钱币》2003年第3期。)

上述理解中,关于大小布的重量比值及GF8A3与的比值均是正确的。然而,对于最关键的“GF8A3”字含义,黄锡全仍采旧说,以“GF8A3”通“釿”,进而认为“一枚这样的大布当一釿”,GF8A3“即取其上两级名称为名”。(黄锡全: 《关于安徽固镇新见楚布的一点意见》,《安徽钱币》2003年第3期。)这与我们的理解不同。

我们认为,“GF8A3”的确切含义应是四分之一,为数词。下面加以证明。

由固镇楚布“一三GF8A3”及大布铭文七,可知: 1大布=7

1小布=1+3GF8A3

又由: 1大布=4小布

则: 7=4×(1+3GF8A3)

由此: 3GF8A3=74-1=34

计算可得: 1GF8A3=14

同时将两边单位约去,可得: 1GF8A3=14

由此证明,GF8A3是数词,含义为四分之一。

这样一来,“GF8A3”字蚁鼻钱的重量问题便涣然冰释。蚁鼻钱“GF8A3”对应的基础单位应为两,则蚁鼻钱重量为四分之一两,即是一锱。实测“GF8A3”字蚁鼻钱的平均重量为4.3克,亦与楚国1才(锱)两(约合3.9克)十分接近。我们在另文中指出,蚁鼻钱所谓“巽”字是楚国重量单位的省形,表示重量为四分之一两。(见熊长云: 《蚁鼻钱所谓“巽”为重量单位说》,《楚国货币衡制考》,北京大学、故宫博物院博士后研究工作报告,2023年,第16—22页。)据此,应将“GF8A3”视作蚁鼻钱同一重量的不同表示方法,二者正可互证。

至于固镇楚布所见“GF8A3”,其重量应为的四分之一。以往贾振国(贾振国: 《试论战国时期齐国的量制与衡制》,临淄市博物馆、齐故城博物馆: 《临淄商王墓地》,济南: 齐鲁书社,1997年,第166页。)、陈剑(陈剑: 《释 ?栣w》,文集编委会主编: 《追寻中华古代文明的踪迹: 李学勤先生学术活动五十年纪念文集》,上海: 复旦大学出版社,2002年,第53页。)与李零(李零: 《论西辛战国墓裂瓣纹银豆——兼谈我国出土的类似器物》,《文物》2014年第9期。)均将1考为6铢。传世文献中,与六铢对应的单位即是“锱”。由此,1GF8A3应为1锱的四分之一,则1GF8A3与锱、铢的换算关系为: 1GF8A3=14×锱=14×6铢=1.5铢

可证1GF8A3的精确重量是秦制1.5铢,(此处之所以称“秦制”,是因为楚国与秦国的铢所表示的重量标准不同,但为方便理解,本文中仍以秦铢计算。)而非2铢。这是具有四进制意义的重量单位,详见下文。

三、 “GF8A3”与楚国衡制的四进制体系

在论证“GF8A3”的含义是四分之一后,同时考虑“GF8A3”在楚国不同货币中所反映的标准偏差,还可得出以下结论:

楚国衡制中,“GF8A3”用作数词,含义为四分之一,同时又可以与楚国不同重量单位构成不同数量关系,且因可省作“GF8A3”,使得同一字指向不同标准。蚁鼻钱的“GF8A3”,即是“GF8A3两”之省;“GF8A3”还可以与“”组合,构成“GF8A3”,为1锱的四分之一。

如果将重量单位“两”与上述两个单位以等式的形式表示,可得: 1两=4锱=16GF8A3

这实际上构成了严格的四进制阶梯。

进而考虑到,在楚国衡制中,1镒=16两,16恰巧也是两个4的乘积。而包含“GF8A3”字的楚“桡比当GF8A3”布,其重量在1两(15.625克)之上,且铭文中的“GF8A3”字含义为四分之一。据衡制阶梯判断,楚布币之“GF8A3”便只能为“GF8A3镒”之省,为1镒的四分之一。也就是说,楚国衡制体系中还应存在两组四进制: 1镒=4GF8A3镒,1GF8A3镒=4两

据楚国衡制标准,四分之一镒约合62.5克。而“桡比当GF8A3”布重量为28~35克,取中值为31.5克,则两枚大布恰当1GF8A3镒。据此可知,“桡比当GF8A3”中的“比”不应理解为“币”,(李家浩: 《战国货币文字中的“ ?冚 ”与“比”》,《中国语文》1980年第5期。)而应理解为一对。币文并非指一枚楚币为一GF8A3,实际是指两枚大布折合楚制四分之一镒。(“桡”应理解为楚布自名。见熊长云: 《楚币“桡比当GF8A3”释义》,《楚国货币衡制考》,第30—38页。)

楚衡制中“GF8A3镒”的存在,以往实際已有不少线索。包山楚简中有以下黄金的称重记录: (湖北省荆沙铁路考古队: 《包山楚简》,北京: 文物出版社,1991年,第24—25页,图版四八、五〇、五一。)黄金十益一益四两。

(简111)

金一百益二益四两。

(简115)

金十益一益四两。

(简119)

武家璧指出:“由上引简文可知黄金‘四两是一个经常使用,相对独立的分割单位,可能是一斤的四分之一。”(武家璧: 《论楚国的“砝码问题”》,《考古》2020年第4期。)可称灼见。不过,此前因对楚国衡制单位名称缺乏线索,武先生只能据《后汉书·律历志》所载漏刻尾数制,认为四两的专名为“少半斤”或“少半镒,(武家璧: 《论楚国的“砝码问题”》,《考古》2020年第4期。)其所据史料年代较晚,不能作为研究楚制的依据。现在据楚币铭文线索,则“四两”当可称“GF8A3镒”。就像1锱重量为六铢,楚国不仅可以记作“才两”,还可记作“GF8A3”,即“GF8A3两”之简称。“GF8A3镒”也可记作“四两”,亦可简称为“GF8A3”。“GF8A3镒”“四两”与楚布铭文中的“GF8A3”,三者名字不同,但所指是一致的。

为方便比较,可将“GF8A3”对应的重量单位排列如下:

GF8A3: 此即固镇楚布所见“GF8A3”。1合秦制6铢,与文献中的锱相等。则1GF8A3当1锱的四分之一,1GF8A3合秦制1.5铢。以楚衡制折算,1GF8A3=0.98克≈1克。

GF8A3两: 此即“GF8A3”字蚁鼻钱的重量。此处“GF8A3”对应的基础单位为两,币文即表示四分之一两。“GF8A3两”又可写作“GF8A3”“才两”“”等,异名同实。以楚衡制折算,1GF8A3两≈3.9克。

GF8A3镒: 此即“桡比当GF8A3”布中“GF8A3”之所指。此处“GF8A3”指“GF8A3镒”,即四分之一镒。“GF8A3镒”又可写作“四两”。以楚衡制折算,1GF8A3镒=62.5克。

要之,楚国货币中“GF8A3”的基本含义为数词,指四分之一;又可用作量词,指某一重量单位四等分后的衡值,且不具有唯一指向性。“GF8A3”从数词转变为量词的用法,与秦、三晋及楚国的“半”用作数词,同时又可以分别对应“斗”“赤”等单位,并省称为“半”用作量词的情况类似。(可参董珊: 《楚简簿记与楚国量制研究》,《考古学报》2010年第2期。仍应指出的是,这种数量词的省略,脱离了基本重量单位,也易于导致理解上的偏差。不过,考虑到镒、两为楚国最基本的重量单位,且二者重量分别为250克和15.6克,进制为16,重量阶梯相差较大,楚人在使用中仍可分辨“GF8A3”所对应的具体阶梯为何,因此可以在不同货币中并见。)显而易见,“GF8A3”和“釿”的含义、用法均有较大差别,今后不应再视作通假字。

在明确楚国货币中“GF8A3”的具体含义后,还可重新梳理楚国衡制的单位体系。将前文已考订的等式加以合并,则楚国衡制中还存在下列单位进制关系: 1镒=4GF8A3镒=16两=64锱=256GF8A3

前文已指出1GF8A3折合秦制1铢的重量为1.5铢。在铢两制下,其数值并非整数,但放在四进制下则非常完美。据上述等式,1GF8A3为1镒的1/256,即1镒的1/44。可知1GF8A3是1镒经过4次4等分以后得到的精确量级,为四进制规则主导下制定的精确单位,具有简洁的数学意义。

楚国衡制体系中存在整齐的四进制,为以往所未知。就进制方式而言,四进制是二进制的延伸,便于不同等级砝码的折算,显然是一种简洁且实用的进制组合形式。同时,对于使用频繁的度量衡单位量而言,通过二、三、四等分增加单位阶梯,将常用单位序列予以繁化,也是战国时期所流行的单位设定模式。(参熊长云: 《中国古代度量衡进制的基本原理》,《楚国货币衡制考》,第97—115页。)在实际使用中,多种进制便于组合计算,且方便取整,故而并行不悖。

四、 释“GF8A3”

根据对楚币的研究,我们已知道楚文字中的“GF8A3”表示四分之一。但此字为何指四分之一,值得进一步探讨。

不难想到,楚国表示四分之一含义还使用“才”字。如果假设“GF8A3”所从“十”就是“才”,为此字义符,由此便使得“GF8A3”义来源迎刃而解。然而,无论就读音还是字形而言,这一看法均是不能成立的。

先说读音的差别。陈剑已指出,楚简中从“GF8A3”之字多读为“慎”,“GF8A3”与西周金文和战国玺印文字的“GF8F0”“GF8F1”等字关系密切,此字应视作“質(质)”所从之声符“斦”。“質(质)”为章母质部字,“慎”为禅母真部字,声母为旁纽,韵部阳入对转,故从“GF8A3”之字可读为慎。(陈剑: 《说慎》,《简帛研究 二〇〇一》,桂林: 广西师范大学出版社,2001年,第210—211页。)而从上古音角度来看,“才”为从母之部字,“慎”为禅母真部字,之、真二部难称音近,很难通假。再说字形的差别。楚文字中,“才”作、、等形,很少简省为“十”形;“GF8A3”所从之“十”,或作、,未见作“才”形者,则“GF8A3”字并不从“才”。也就是说,“GF8A3”“才”虽均有四分之一的含义,但语音较远、字形有隔,二者当无通假关系,仅宜视作近义词。至于“GF8A3”字为何具有四分之一含义,只能另寻解释。

我们认为,楚简中从“GF8A3”之字多读为“慎”,仍是探讨其字义的重要线索。陈剑曾对楚文字中“GF8A3”字的早期来源进行细致考察,并指出甲骨文所见、繁简二形,以及西周扶风庄白窖藏出土的微氏家族铜器群的器主之名,所指实为同一字,并可依形体直接隶定为“GF9D5”。而毛公鼎铭文中的,当是从“GF9D5”发展而来的,此后又发展出、一类形体。形相交错重叠,遂成为井人GF8F2钟“質(质)”字左上所从之形,此后又与右半所从之“斤”字类化,从而发展出秦系文字的“質(质)”所从之“斦”形。(陈剑: 《说慎》,《简帛研究 二〇〇一》,第207—214页。)

参考陈剑意见,并按照我们的理解,可将“斦”字字形的演变关系表示如下(图3):

如图3所示,“斦”字实际具有不同的演变路径。第一种从之形演变。其一,交错相叠,后与“斤”类化,演变为“斦”形,此见西周金文及秦系文字。其二,上下连接,此后与“阜”同化,此见两周金文。其三,形抽象提炼为“GF8F3”形,此见西周金文及三晋文字。第二种则直接从之形演变,变为“十”形,此即楚国文字之“GF8A3”。从字形演变角度看,楚文字中的“GF8A3”正与“斦”字所指为一,故可隶定为“斦”。

传世文献中,“斦”很少单独使用,且《说文》“斦,二斤也,阙”,已对其造字本义与读音不甚清楚。陈剑曾推测,“斦”的本义可能是“斧质”之“质”,是与斧斤配合使用的砧板。(陈剑: 《说慎》,《简帛研究 二〇〇一》,第211页。)现在已知道“GF8A3”具有四分之一义,这便为解释“斦”字本义提供了重要定点。

我们认为,楚文字中将“GF8A3”用作分数,表示四分之一,正与“斦”字的早期字形有关。

解释“斦”字,还要举到“折”“析”等字。“折”見于甲骨文,作、等形,是以斤断木的会意字,后断木之形讹变为上下两“屮”,此即《说文》小篆“ ?優”字所本。金文中“折”作,睡虎地秦简作,均从甲骨这一形体发展而来。“折”还有一种繁化字形,在两“屮”之间增加指事符号“=”,以表“木”形上下截断之意。如洹子孟姜壶用作“誓”的“折”字作、之形,楚帛书“折”作,楚简中“折”作。此即《说文》“折”字籀文形的来源。

“析”见于甲骨文,作、、等形。《说文》木部:“析,破木也。”亦为会意字。可注意到,战国文字中,“析”所从“木”或作“片”。如随州曾侯乙墓出土析君戟,“析”字从“片”作;楚简中“析”作;中山王 ?俸?壶的字,下部之“析”亦从“片”。学者多已指出,“片”即象“木”的右半之形,为破木之形。《说文》:“片,判木也。从半木。”故“析”字可从“片”。(张政烺: 《中山王 ?俸?壶及鼎铭考释》,《古文字研究》第1辑,北京: 中华书局,1979年,第220页;于豪亮: 《中山三器铭文考释》,《考古学报》1979年第2期。)

“折”“析”都是以斤分木的会意字,而对“木”形的断分方式不同。“折”是对“木”的横断,故“木”断分之后作“”形;“析”是对“木”的纵切,故“木”断分之后作“”形。李孝定曾总结“折”“析”之别:“析盖纵判,折则横断,此两字之别也。”(李孝定: 《金文诂林读后记》,“中研院”历史语言研究所,1982年,第234—235页。) 可谓精当。

沿着这一思路,再将“折”“析”“斦”字的字形进行简单对比,就不难理解楚文字中“GF8A3”为何有四分之一的含义了。三字所从甲骨、金文字形,及其切分之形如表1所示: 表1 甲骨、金文中的“折”“析”“斦”三字及其切分之形

甲骨文金文切分之形折、、、、析、、、斦、、

据此推知,“斦”与“折”“析”类似,都象以斤断木之形。甲骨金文中“斦”字所从的、,即是对“折”所从断木之形再次纵切的结果。、均象半木之再分,是一半的一半,故可表示四分之一。因此,楚币中“GF8A3”所表四分之一含义,正来自对其早期字形的会意。

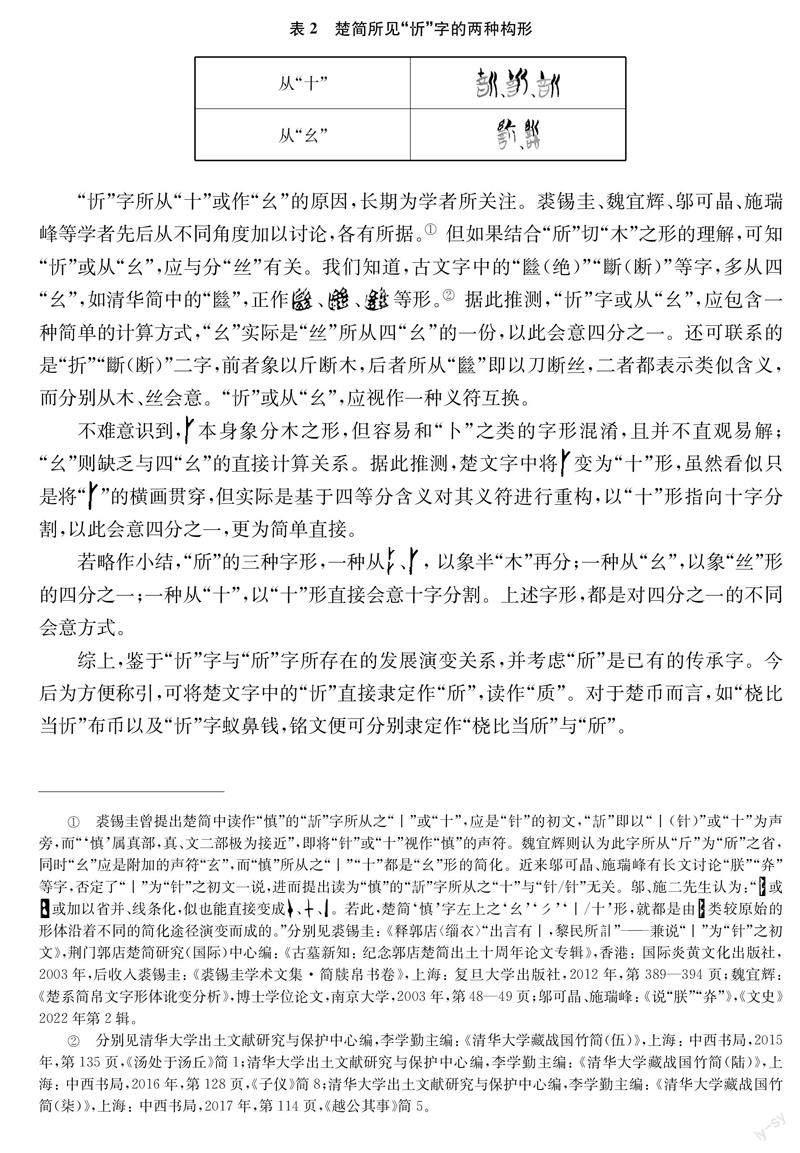

由此一来,还可解释楚文字中“GF8A3”的另一种异体(表2)。楚简中与“GF8A3”关系密切的字,有“GF8F4”“GF8F5”“GF8F6”“GF8F7”等,均读作“慎”,用法相同。上述字形所从之心、言,如陈剑所论,应视作表谨慎之义的“慎”字的义符,又以“GF8A3”为声符。(陈剑: 《说慎》,《简帛研究 二〇〇一》,第212页。)不过,“GF8F4”所从之“十”为何又作“幺”,成为以往认识中的一大难点。陈剑即以“现在惟一的问题是由‘GF8F8发展为‘GF8F4和‘GF8F6,在字形演变上暂时缺乏中间环节”。(陈剑: 《说慎》,《简帛研究 二〇〇一》,第212页。)表2 楚简所见“GF8A3”字的两种构形

从“十”、、从“幺”、

“GF8A3”字所从“十”或作“幺”的原因,长期为学者所关注。裘锡圭、魏宜辉、邬可晶、施瑞峰等学者先后从不同角度加以讨论,各有所据。(裘锡圭曾提出楚简中读作“慎”的“GF8F4”字所从之“丨”或“十”,应是“针”的初文,“GF8F4”即以“丨(针)”或“十”为声旁,而“‘慎属真部,真、文二部极为接近”,即将“针”或“十”视作“慎”的声符。魏宜辉则认为此字所从“斤”为“斦”之省,同时“幺”应是附加的声符“玄”,而“慎”所从之“丨”“十”都是“幺”形的简化。近来邬可晶、施瑞峰有长文讨论“朕”“灷”等字,否定了“丨”为“针”之初文一说,进而提出读为“慎”的“GF8F4”字所从之“十”与“针/针”无关。邬、施二先生认为:“或或加以省并、线条化,似也能直接变成、、。若此,楚简‘慎字左上之‘幺‘GF8F3‘丨/十形,就都是由类较原始的形体沿着不同的简化途径演变而成的。”分别见裘锡圭: 《释郭店〈缁衣〉“出言有丨,黎民所GF9AC”——兼说“丨”为“针”之初文》,荆门郭店楚简研究(国际)中心编: 《古墓新知: 纪念郭店楚简出土十周年论文专辑》,香港: 国际炎黄文化出版社,2003年,后收入裘锡圭: 《裘锡圭学术文集·简牍帛书卷》,上海: 复旦大学出版社,2012年,第389—394页;魏宜辉: 《楚系简帛文字形体讹变分析》,博士学位论文,南京大学,2003年,第48—49页;邬可晶、施瑞峰: 《说“朕”“灷”》,《文史》2022年第2辑。)但如果结合“斦”切“木”之形的理解,可知“GF8A3”或从“幺”,应与分“丝”有关。我们知道,古文字中的“ ?冡(绝)”“斷(断)”等字,多从四“幺”,如清华简中的“ ?冡”,正作、、等形。(分别见清华大学出土文献研究与保护中心编,李学勤主编: 《清华大学藏战国竹简(伍)》,上海: 中西书局,2015年,第135页,《汤处于汤丘》简1;清华大学出土文献研究与保护中心编,李学勤主编: 《清华大学藏战国竹简(陆)》,上海: 中西书局,2016年,第128页,《子仪》简8;清华大学出土文献研究与保护中心编,李学勤主编: 《清华大学藏战国竹简(柒)》,上海: 中西书局,2017年,第114页,《越公其事》简5。)据此推测,“GF8A3”字或从“幺”,应包含一种简单的计算方式,“幺”实际是“丝”所从四“幺”的一份,以此会意四分之一。还可联系的是“折”“斷(断)”二字,前者象以斤断木,后者所从“ ?冡”即以刀断丝,二者都表示类似含义,而分别从木、丝会意。“GF8A3”或从“幺”,应视作一种义符互换。

不难意识到,本身象分木之形,但容易和“卜”之类的字形混淆,且并不直观易解;“幺”则缺乏与四“幺”的直接计算关系。据此推测,楚文字中将变为“十”形,虽然看似只是将“”的横画贯穿,但实际是基于四等分含义对其义符进行重构,以“十”形指向十字分割,以此会意四分之一,更为简单直接。

若略作小结,“斦”的三种字形,一种从、, 以象半“木”再分;一种从“幺”,以象“丝”形的四分之一;一种从“十”,以“十”形直接会意十字分割。上述字形,都是对四分之一的不同会意方式。

综上,鉴于“GF8A3”字与“斦”字所存在的发展演变关系,并考虑“斦”是已有的传承字。今后为方便称引,可将楚文字中的“GF8A3”直接隶定作“斦”,读作“质”。对于楚币而言,如“桡比当GF8A3”布币以及“GF8A3”字蚁鼻钱,铭文便可分别隶定作“桡比当斦”与“斦”。

五、 战国文字中表四分之一字词的分类梳理

(一) 分类

根据上述讨论,可知战国时代表示四分之一的字词颇为丰富。下面试对这类数量词进行分类梳理,并探讨其使用上的异同。

1. 才系

楚国的“才(釮)”用作数词,表四分之一,已为学界所公认。其中,最重要的证据来自清华简《算表》。《算表》中“釮”字出现在左下最末,据行列计算关系,可知“釮”为半与半的乘积。李学勤指出,“釮”通“锱”,表四分之一,是普遍适用的数字。(李学勤: 《释“釮”为四分之一》,《三代文明研究》,北京: 商务印书馆,2011年,第136—137页。)此外,湖北荆州黄山墓地40号战国楚墓中出土的一套环权,最小一件铭文为“才两”,重4克,(荆州博物馆: 《湖北荆州黄山墓地40号战国楚墓发掘简报》,《江汉考古》2007年第4期。)其重量约当楚制一两的四分之一,亦证“才”为四分之一义。(董珊: 《楚简簿记与楚国量制研究》,《考古学报》2010年第2期;周波: 《战国时代各系文字间的用字差异现象研究》,北京: 线装书局,2012年,第45页。)“才”及“釮”用作数词的情况,还分别见于信阳楚简和严仓楚简。(见严仓楚简207、602,信阳楚简2015,引自李天虹: 《由严仓楚简看战国文字资料中“才”、“ ?櫏g”两字的释读》,《简帛》第9辑,上海: 上海古籍出版社,2014年,第23页;河南省文物研究所: 《信阳楚墓》,北京: 文物出版社,1986年,图版一二三。)可知“才”用作分数,在楚国使用较为频繁。李学勤曾引述一件战国青铜方壶,其圈足刻铭为“廿二益二釿才釿”,并判断可能系魏器,则不仅楚国用“才”表示四分之一,三晋也同样如此。(李学勤: 《释“釮”为四分之一》,《三代文明研究》,第137页。)

秦文字中与“才”有关的字则是“甾(锱)”,主要作为量词,对应四分之一两,见于秦国圜钱“两甾”以及北京大学藏秦简《算书》。(韩巍: 《北大秦简中的数学文献》,《文物》2012年第6期。)“锱”“才”古音可通。据此,秦国“锱”所具四分之一义,也应来自于“才”。

我们在另文中已指出,楚国与四分之一有关的字还有“”。此字见于楚布、陶斋旧藏耳杯及临淄商王墓地出土耳杯铭文等,为楚国常用重量单位。从实测重量推算,1约合3.89克,正对应四分之一两。此字应从李零说,是“锱”的通假字,读为“锱”。(李零: 《论西辛战国墓裂瓣纹银豆——兼谈我国出土的类似器物》,《文物》2014年第9期。)相比之下,楚国的“”和“才”所表数词不同,实际与秦国“锱”的用法最为接近,是固定的重量单位。

综上,“才”的使用范围并不局限在某一地域,而是战国时代各国广泛使用的表示四分之一含义的数量词。“釮”“锱”“”等字均与“才”字关系密切,只是用字习惯有所不同,可归入一系。

2. 斦

楚文字中“斦”表示四分之一,见于楚大布、小布、固镇楚布、蚁鼻钱等。由于“斦”字频繁出现在货币铭文中,可知这也是楚国表示四分之一的常用字词。

与“才”“”相比,“斦”的用法又有一定差异。一方面,“斦”可用作数词,此见固镇楚布,与楚文字中“才”字数词用法接近。另一方面,“斦”还可以单独用作量词。在具体使用中,“斦”可分别与“镒”“两”“锱”等楚国常用重量单位构成不同的数量关系,而在与“镒”“两”构成数量关系时,“斦镒”“斦两”都可简省为“斦”,从而使得其词性变为量词。又因对应重量单位差别较大,故而简省之后也不会导致混淆。

3. 分数

战国时代已多用分数形式表示四分之一,常见者即为“四分”或“四分一”,此见秦与三晋出土文献。如岳麓秦简:“半乘半,四分一也。四分乘四分,四 ?偉e(四)十六 ?偉e,(十六)分一也。”(二·76/0410)(朱汉民、陈松长主编: 《岳麓书院藏秦简(贰)》,上海: 上海辞书出版社,2011年,第74页。)三晋铜器的记容铭文,亦多用“四分”表示某一容量单位的四分之一。

秦國出土文献中,四分之一还可简省为“驷”,用作表示四分之一的容量单位。睡虎地秦简中所见“驷”,即表示四分之一斗。(睡虎地秦墓竹简整理小组: 《睡虎地秦墓竹简》,北京: 文物出版社,1990年,释文第51页。)

楚国也存在类似的数词表分数的用法。如楚小布“桡比斦四”,其重量为楚大布“桡比当斦”的四分之一,则“桡比斦四”的“四”也应理解为“四分之一”。(见熊长云: 《楚币“桡比当GF8A3”释义》,《楚国货币衡制考》,第30—38页。)这一用法和秦、三晋量制中以“参”表三分之一的用法相似。推测楚国货币以“四”表示“四分之一”,可能与货币铭文常见的简省有关,是一种特殊情况。

4. 区别与联系

从楚布所见“一三斦”“桡比斦四”等铭文来看,上述四分之一含义的字词可组合使用,并行不悖。

从目前所见楚国出土文献来看,这类表示四分之一含义的字词,其用法既有所交叉,又有所区隔。其中,“才”主要用作数词,“斦”既可用作数词,也可用作量词,“”则主要用作量词,至于“四”兼表分数,可能是个别现象。

(二) 相关字词的早期含义

楚国表示四分之一含义的字词,其早期含义也值得探讨。

1. “才”的早期含义

“才”为何有四分之一含义,此前虽已引起学者注意,但其实并不太清楚。(李天虹: 《由严仓楚简看战国文字资料中“才”、“ ?櫏g”两字的释读》,《简帛》第9辑,第31—32页。)在本文初稿完成后,笔者曾向李零先生请教,李先生认为:“才可读裁,象四分,犹分者判也、半也。”(李零先生2023年1月26日致作者信。)是非常精审的意见。传世文献中,“才”“材”“财”与“裁”通假之例甚多,不烦赘举。据此,“才”表四分之一,就应来自“裁”所表示的分割之义,是动词名词化的结果。可比较的是,楚文字中“半”字作“GF9D3”,李学勤以“GF9D3”表“半”意,应与“判”“辨”等字含义有关。(李学勤: 《楚简所见黄金货币及其计量》,中国钱币学会编: 《中国钱币论文集》第4辑,北京: 中国金融出版社,2002年,第63页。)“GF9D3”字以“刀”为义符,亦有用刀切分之意,并用作数词,可以作为将“才”读为“裁”说法的佐证。(据此推测,“材”字所具木材、材料之含义,应来自对木的切分,以表示可以使用的木材,此后形成可用之物的引申义。可联系的是,“斦”字也表示分木,“质”字所对应的本质、材质等含义,也应是由类似逻辑引申而得,表示出除冗余而保留的核心部分。)

2. “斦”的早期含义

据前文讨论,可知“斦”用作数量词,表示四分之一,即来自对早期以斤分木之形的会意。谢明文曾指出春秋楚大师登钟“GF8F9”字从“幺”之例,已很好地解释了楚简“GF8A3”字从“幺”的字形来源。(谢明文: 《楚大师登编钟浅说》,《商周文字论集》,上海: 上海古籍出版社,2017年,第115页。)周亚则明确指出楚大师登钟的年代应在春秋早期。(周亚: 《楚大师登编钟及相关问题的认识》,《上海博物馆集刊》第11期,上海: 上海书画出版社,2008年,第154页。)根据前文对此字义符互换的认识,则此字所表四分之一义,应不晚于春秋早期便已出现。

另可指出的是,甲骨及金文中“斦”字均象以斤分木之形,推测其原始含义亦应与剖分有关。

传世文献中有“质剂”一词,或许即承载了“斦(质)”字的一种早期含义。“质剂”见于《周礼·天官·小宰》:“听卖买以质剂。”郑玄注:“质剂,谓两书一札,同而别之,长曰质,短曰剂。傅别、质剂,皆今之券书也。”(《周礼注疏》,阮元校刻: 《十三经注疏》,北京: 中华书局,1980年影印本,第654页。)可知质、剂是长短不同的两种券,其用途与合同、契约相类。早期的券多为竹木材质,常剖分为两半,双方各执其一。因此,“券别之书”称“质”,或许即承载“斦(质)”的本义,即剖分竹木以为符券之属。又因木材剖分而用作“质”一类的契券可象征信用,从而使得“质”具有了“信”所表信用的引申义。此外,“质押”“盟质”中的“质”,可能也都从这类契券的功能、含义引申而得。至于“对质”“质疑”等字词,“质”用作动词,则或与契券可以辨别、比对的用法有关。

传世文献中,“质”还用作动词,即有平、正之义。如《周礼·地官》所见职官“质人”,郑玄注:“质,平也,主平定物贾(价)者。”(《周礼注疏》,阮元校刻: 《十三经注疏》,第698页。)《周礼·夏官·马质》:“马质掌质马。”贾公彦疏:“马质者,质,平也。”(《周礼注疏》,阮元校刻: 《十三经注疏》,第842页。)同时,“质”还有衡量平正之义。如《九章算术·方程》:“交易质之,各重八两。”郭书春以“质”为衡量之义,即以《周礼·夏官·马质》贾疏“质,平也”为据,并介绍其“家乡山东胶州至今说称量某物为‘质”。(郭书春: 《九章筭术译注》,上海: 上海古籍出版社,2009年,第345—346页。)这类用法,也应是由前述“质”所表剖分、比对之义发展而来的。

从这一角度看,“斦”“才”所表四分之一义,都应来自动词所表切分之义,可视作平行演变的关系。

(三) 从切分到政治意涵

这类表示切分之义的动词,还多用作职官之名,并发展出政治意涵。对于中国古代政治文化而言,是十分值得注意的现象。

与“质”有关的职官名,即有前述“质人”“马质”等,“质”训为“平”,表示一种公正的评断。近来刘晓晗则将楚简中的“司慎”改读为“司质”,也很有道理。(刘晓晗: 《“司慎”续考》,待刊。)至于“裁”,为人熟悉者有“总裁”“裁判”“仲裁者”等职名。除此之外,还可举出“判”。“判”是表示二分之一的“半”的同源词。以“判”为名的职事,则有“裁判”“判官”等。

这类与“裁”“质”“判”有关的职官之名,实际都由原本所具切分之义引申出裁定公断、衡量平正的含义,此后用作职官名称。从这一角度看,先秦职官名称中的“宰”,也应归入这一大类。(裘锡圭指出:“(宰)本是庖厨中主宰割之人的名称,后来也用为朝廷中职官的名称。”楚简中,与“宰”有关的职官名称则有“宰”“宰尹”“宰官”等,而“宰”字多增加义符“刀”,所表宰割之意殊为明显,可作为裘说之证。参裘锡圭: 《从古汉语中“善”的用法谈到〈老子〉中的“善”》,北京大学历史学系、北京大学中国古代史研究中心编: 《吴荣曾先生九十华诞颂寿论文集》,北京: 中华书局,2022年,第152页;何琳仪: 《包山楚简选释》,《江汉考古》1993年第4期。)

据此,还可顺带讨论对“制”的理解。众所周知,秦始皇创立“皇帝”名号,并将皇帝命令称为“制”。不过,皇帝命令为何称为“制”,以往并不太清楚。《史记集解》引蔡邕曰:“制书,帝者制度之命也,其文曰‘制。诏,诏书。诏,告也。”《正义》:“制诏三代无文,秦始有之。”(《史记》卷六《秦始皇本纪》,北京: 中华書局,1959年,第236—237页。)又《集解》引蔡邕曰:“群臣有所奏,请尚书令奏之,下有司曰‘制,天子答之曰‘可。”(《史记》卷六《秦始皇本纪》,第236—237页。)表明东汉时认为“诏”指“告”,但将“制”解释作“制度之书”,实际已对“制”字本身含义不甚明了。

我们认为,诏令称“制”,仍与其所表切分之义有关。裘锡圭指出,秦文字中的“制”作、,即象以刀截割木材之形,其所从“木”形截断。“制”“折”音义俱近,多有通假。如睡虎地秦简“制衣”之“制”,即作“裚”,上从“折”,可证“折”“制”可通。(裘锡圭: 《说字小记》,《北京师院学报(社会科学版)》1988年第2期。)

根据这一理解,可知秦代皇帝诏令曰“制”,就应来自“制”与“折”本身所具切分之义,这与“裁”“判”“质”等字分别表示切分之义,并都引申出评判、裁断等意涵相似。只不过,秦代以“制”为皇帝命令的专称,表示来自最高权威的裁断。这与后世文献中将皇帝意见称为“圣裁”“圣断”,其内涵是一致的。附记:本文写作中多得李零先生赐教,并得到朱凤瀚先生匡正。对“GF8A3”的字形含义及与“质”关系的思考,则多得益与董珊先生及张传官、刘晓晗、管文韬、张鸿鸣等师友讨论。作者于此谨致谢忱。

(责任编辑: 徐衍)