肩关节钙化性肌腱炎急性期手术与非手术的疗效比较

王 磊, 逄增艳, 尚宏伟, 罗树林

(1. 同济大学附属东方医院胶州医院关节外科,山东 青岛 266300; 2. 同济大学附属东方医院关节与骨病专科,上海 200120)

钙化性肌腱炎是指由于人体内环境改变,导致钙离子以结晶的形式沉积在关节周围,当处于重吸收期时,则引起炎症反应,出现剧烈的疼痛症状。理论上钙盐可沉积于人体各个关节部位并引起症状,临床上以肩关节常见。本研究自2012年3月—2021年6月总结了33例肩关节钙化性肌腱炎急性期病例,均未出现临床中重度疼痛病例,本病发病率低,且易漏诊误诊,国内外少见报告,33例病例采用了手术与非手术治疗方式,大部分效果满意,具体报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料

回顾分析同济大学附属东方医院2012年3月—2021年6月期间门诊及病房处置的肩关节钙化性肌腱炎急性期病例33例,年龄32-77岁,平均(50.1±6.59)岁,分成手术与非手术治疗组,手术组15例,其中女10例,男5例,记录术前、术后第1天、第2周的疼痛视觉模拟评分(visual analogue scale, VAS评分),于术前及术后第2周进行肩关节功能评分(American Shoulder and Elbow Surgeon’s Form, ASES);非手术组,18例,其中女11例,男7例,记录就诊当天、治疗后第1天、第2周的VAS评分,于治疗前、治疗后第2周进行ASES评分。纳入标准: (1) 急性发作的疼痛(2-3周以内);(2) 术前X线检查提示关节周围钙化影;(3) VAS评分>7分;(4) 来我院前未接受过其他治疗。排除标准: (1) VAS评分≤7分;(2) 合并精神疾病;(3) 持续3周以上的疼痛;(4) 患者年老体弱不能耐受手术者。

1.2 手术治疗组

采用气管插管全身麻醉下健侧卧位进行肩关节镜微创手术,首先探查盂肱关节,如镜头从后方入路能顺利观察到前下关节囊则不予关节囊松解,如观察受阻,则进行肩关节囊360°松解。再进入肩峰下间隙,初步定位肱骨大结节区域,可发现该区域充血水肿严重,部分可见局部隆起,即找到所谓的“草莓斑”,用刨削刀头于肩袖表面进行轻柔的刨削处理,大部分可见的乳白色的钙盐成分,予以清理,应尽可能清理钙盐,清理完成后,如发现肩袖缺撕裂或缺损>1/2厚度,则应用锚钉进行缝合修补,本手术均采用的内排锚钉修复技术。术后口服塞来昔布200 mg每天2次(2周)。根据肩袖是否进行了修复,于术后进行相应的主被动的关节功能锻炼。

1.3 非手术治疗组

关节制动,肩部保温,避免冷敷,患者上肢的悬吊制动,药物治疗方案: 口服塞来昔布200 mg每天2次(2周)。

1.4 治疗后观察指标

手术组术后X线摄片观察钙盐清除情况,记录术后第1天、术后2周的VAS评分,术后2周进行ASES评分评价肩关节功能。门诊病例记录治疗后第1天、术后2周VAS评分,记录治疗2周后ASES评分。

1.5 统计学处理

2 结 果

33例患者均参与2周的治疗,其中3例非手术治疗患者采用药物治疗2周后失随访,末次随访时VAS评分>5分。手术治疗组无感染、神经血管损伤等并发症,非手术治疗组无消化道出血、深静脉血栓、关节僵硬等并发症。

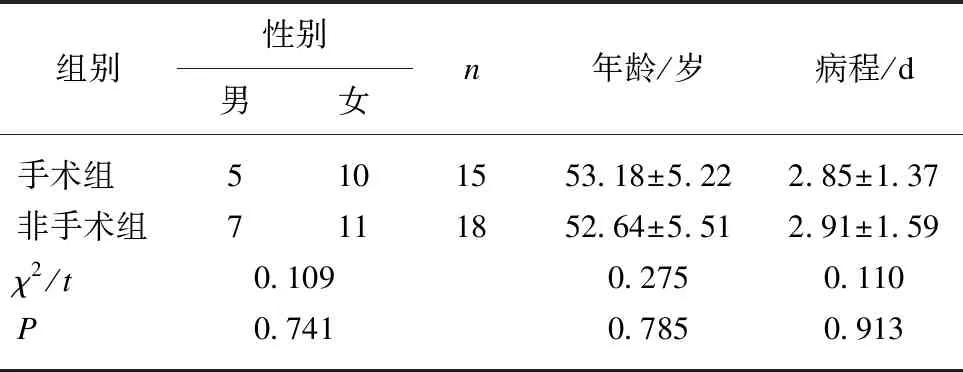

2.1 两组患者基本资料

33例患者年龄在32-77岁,平均(50.1±6.59)岁,手术治疗组45-77岁,平均(53.18±5.22)岁,非手术治疗组32-69岁,平均(52.64±5.51)岁。手术治疗组男女比例5/10,非手术治疗组男女比例7/11,手术组平均病程(2.85±1.37) d,非手术组平均病程(2.91±1.59) d。两组患者基本资料差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 两组基础资料比较

对两组基础资料进行分析后发现,两组性别、年龄、病程比较,差异均无统计学意义(P>0.05),两组基线一致,具有可比性。

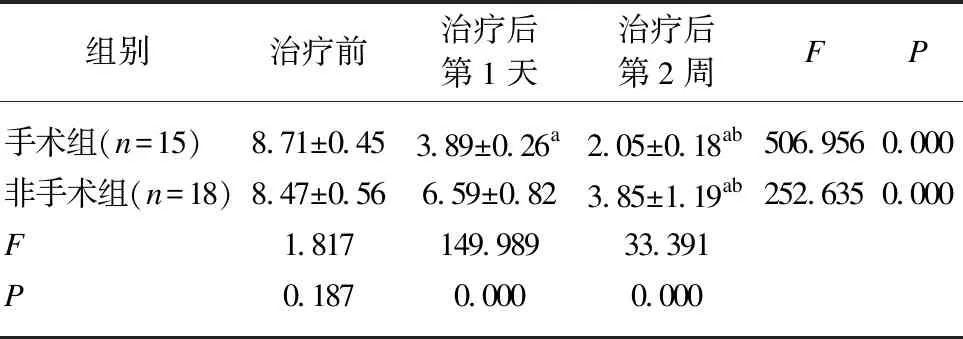

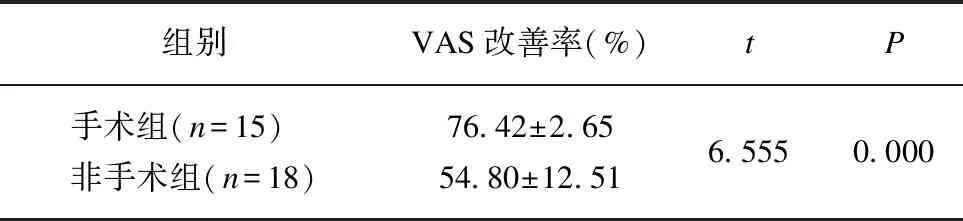

2.2 两组患者VAS评分比较

两组VAS评分术前(8.71±0.45)分,就诊当天(8.47±0.56)分;术后第1天为(3.89±0.26)分,治疗后第1天(6.59±0.82)分;术后2周(2.05±0.18)分,治疗后第2周(3.85±1.19)分。手术组与非手术组经治疗2周后疼痛均明显改善,而手术组改善更明显。手术组VAS改善率76.42%±2.65%,非手术组VAS改善率54.80%±12.51%,手术组术后疼痛评分较非手术组改善更明显(P<0.05),见表2、3。

表2 手术组与非手术组治疗前后VAS评分比较

表3 手术组与非手术组治疗前后VAS改善情况比较

2.3 两组患者ASES评分比较

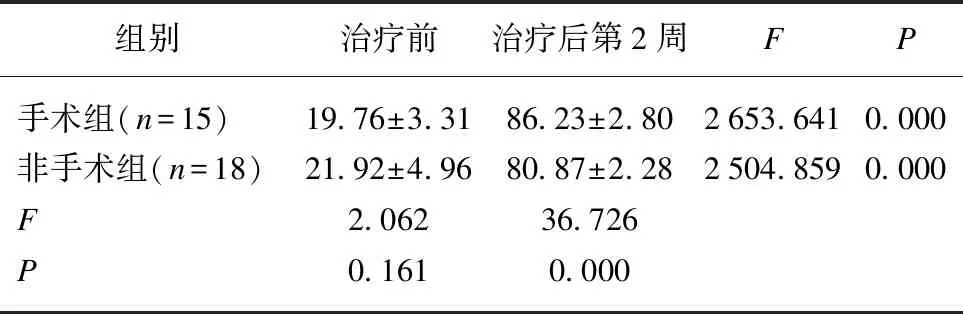

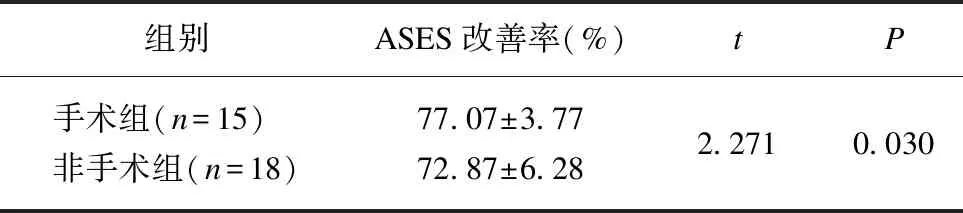

ASES评分均分术前(19.76±3.31)分,就诊当天(21.92±4.96)分;术后2周为(86.23±2.80)分,治疗后第2周(80.87±2.28)分;两组治疗后2周ASES均有明显改善,手术组较非手术组提升更显著(P<0.05),手术组ASES评分改善率77.07%±3.77%,非手术组ASES改善率72.87%±6.28%,手术组ASES改善率优于非手术组(P<0.05),见表4、5。

表4 手术组与非手术组治疗前后ASES评分比较

表5 手术组与非手术组治疗前后ASES改善率比较

2.4 典型病例分析

59岁女性,左肩剧烈疼痛1周,疼痛难以忍受,X线见左肩峰下间隙钙化影(图1),核磁共振扫描T1相见冈上肌腱局部低信号影(图2),关节镜下探查可见白色钙化物(图3),术后复查X线见钙化物彻底清除(图4)。

图1 左肩峰下间隙钙化

图2 冈上肌腱局部低信号

图3 关节镜下探查可见白色钙化物

图4 钙化物彻底清除

3 讨 论

临床诊断钙化性肌腱炎的要点是: 疼痛(在钙化吸收时最明显);继发于疼痛的肩关节运动范围减少;以及肌腱钙化的影像学征象,超声显像;而疼痛则是主要症状。钙化性肌腱炎发病率低,可发生在任何肌腱,但以肩关节多见,发作时疼痛剧烈,患者多以此就诊,目前该病有多种治疗方案,本篇主要讨论其手术与非手术治疗的比较分析。

3.1 钙化性肌腱炎急性期的发病特点

钙化性肌腱炎是一种与肌腱内钙沉积有关的疾病,主要是羟基磷灰石晶体。肩关节和髋关节通常是受影响的关节,但身体的任何肌腱都可能发生钙化性肌腱病变。有大量关于肩部钙化肌腱病的超声诊断文献,在其他部位亦有零星报道[1-3]。Compagnoni等[4]对79例钙化性肌腱炎患者超过10年随访,认为钙化性肌腱炎是一种退行性的无肩袖撕裂的自行消退的疾病。肩关节常规检查可发现部分无症状的钙化性肌腱炎,而针对性检查者则有相当一部分存在临床症状[3,6]。本研究主要为有症状,且处于剧烈疼痛期的患者,根据钙化性肌腱炎分期,其处于第3期,即钙化物重吸收期,此时由巨噬细胞及多核细胞介导炎性反应,引起局部疼痛反应[6]。也有研究认为引起钙盐沉积的原因与关节的过度活动有关,肌腱退变后,pH值升高,从而导致钙盐的沉积[7-8]。本研究中,患者多无明显的诱发原因,两组病例中均以女性发病占多数,故我们认为钙化性肌腱炎与性别有相关性。

3.2 钙化性肌腱炎急性期的治疗手段

大量文献认为钙化性肌腱炎可经保守治疗获得缓解,同时也认为其发作期往往疼痛剧烈,难以忍受[9-10]。虽然文献报道钙化性肌腱炎大多数经保守治疗可缓解,且建议保守治疗无缓解后建议手术治疗[11-12]。临床中很多患者往往早期即无法忍受该疾病的剧烈疼痛,从而选择手术治疗。肩关节镜手术因其微创、清理彻底、兼顾治疗肩关节原发病如肩袖损伤、肩峰撞击症的特点而被患者和医生接受[13]。我们发现在治疗后的第1天,手术治疗组的疼痛缓解程度明显优于非手术组,即使是在治疗后第2周,手术组的疼痛缓解程度仍优于非手术组。但肩关节镜手术为有创治疗,大部分患者并不能接受,且费用相对昂贵,肩关节镜手术仍有部分医院尚未完全开展,所以,非手术治疗仍然是钙化性肌腱炎的主要选择。手术中是否彻底清除钙化物存在争议,目前主流倾向于彻底清除[14-15],有国外文献报道术中可应用B超辅助定位及探查可帮助更快地发现钙化点,并更彻底地清除病灶[16]。然而对于多数外科医师而言,该方法受到B超操作技术限制。我们早期通过术中透视确认钙化物是否清除,操作相对简单。有国内外文献认为体外冲击波对治疗钙化性肌腱炎有良好效果[17-18],本研究病例均为钙化性肌腱炎的急性期,本研究中未将冲击波治疗纳入非手术治疗组,主要考虑为冲击波治疗为非研究者实施,对疗效评价存在偏差。且根据冲击波治疗的原理,此治疗手段似乎更适合慢性期钙化性肌腱炎,而在急性期应用冲击波治疗可能会加重炎症反应,导致关节疼痛加重可能。随着介入B超的开展,通过B超诊断、定位、利用穿刺针在钙盐沉积部位局部抽吸并注射药物成为目前钙化性肌腱炎的新治疗手段,有大量文献报道了其优良效果[19-22]。我国目前此类治疗仍局限于医技科室开展,受操作技术限制,本研究中非手术治疗组未纳入B超介入治疗。且急性期患者的关节部位往往疼痛剧烈,轻微的按压即难以忍受,患者可能耐受不了局部麻醉下的B超介入操作。同样,大部分患者因疼痛剧烈而不愿接受肩关节腔注射治疗,本研究中非手术治疗组亦未纳入关节腔注射治疗。本研究中非手术治疗病例,经口服药物治疗2周后,15例患者疼痛得到明显缓解,肩关节AESE评分也明显改善。但仍有3例改善不明显,此类病例则可能适用于B超介入治疗。钙化性肌腱炎急性发作期一般在1-2周趋于缓解,受非手术治疗组患者缺乏长期随访依从性限制,故本研究观察了患者治疗后2周情况,其中远期疗效仍需长期随访。