白昼抢夺罪的立法及演变

姚周霞

(杭州电子科技大学 法学院,浙江 杭州 310018)

白昼抢夺罪是盗罪中的重要类型,始出现于明律。《大明律·刑律一·贼盗》“白昼抢夺”条:“凡白昼抢夺人财物者,杖一百,徒三年。计赃重者,加窃盗罪二等。伤人者,斩。为从,各减一等。并于右小臂膊上,刺抢夺二字。○若因失火及行船遭风着浅,而乘时抢夺人财物及拆毁船只者,罪亦如之。○其本与人斗殴,或勾捕罪人,因而窃取财物者,计赃准窃盗论;因而夺去者,加二等,罪止杖一百,流三千里。并免刺。若有杀伤者,各从故斗论。”这条律文分为三个小节,前后都提及窃盗,看来白昼抢夺罪和窃盗罪有着密不可分的联系。学者却多将白昼抢夺罪列入强盗罪名下。张晋藩主编的《清朝法制史》[1]在论述强盗罪时附带简单提及白昼抢夺罪。孙向阳的《中国古代盗罪研究》[2]在《强盗》章下列专节探讨。那么,白昼抢夺罪是如何从盗罪中分离的?它跟强盗、窃盗等相似罪名有什么不同?后续又是如何发展的?

一、盗罪概论

盗罪作为侵犯财产罪,是最古老的罪名之一。中国历史上第一部比较系统的成文法典《法经》即以《盗》《贼》开篇。《法经》被商鞅“受之以相秦”[3]928。秦汉律在此基础上发展出更多的盗罪种类,例如群盗、攻盗(1)分别参见《睡虎地秦墓竹简·法律问答》(第1-2号简)、《睡虎地秦墓竹简·封诊式·群盗》(第25-30号简)、《睡虎地秦墓竹简·日书甲种》(第136号简)、《张家山汉墓竹简·二年律令·盗律》(第55-81号简)。,都是指暴力夺取财产。

西晋律学发展,张斐《注律表》对盗罪进行定义:“取非其物谓之盗,”[3]929即指取得不属于自己的东西,也就是取得没有所有权的财物。在对盗罪进行概念界定后,张斐还提炼出“以威势得财”的几种犯罪形式:“若加威势下手取财为强盗,不自知亡为缚守,将中有恶言为恐猲,不以罪名呵为呵人,以罪名呵为受赇,劫召其财为持质。此六者,以威势得财而名殊者也。”[3]929其中,强盗意为以暴力、胁迫等方式攫取他人财物。

唐代在立法上进一步将盗分为窃盗和强盗。并对强盗进行了法律解释:“谓以威若力而取其财,先强后盗,先盗后强等。”之前的“攻盗”“群盗”罪不再存在,它们被并入“强盗”[4]。刑罚上,以赃物价值大小为依据,并根据“持杖”的情节和“死伤”的后果量刑,法条规定分层级、合理化。

然而,唐律中的科学立法在唐中后期被改变。强盗罪无论是否得财一律死刑,窃盗赃满三匹以上则死刑(2)《册府元龟》卷六一二《刑法部·定律令第四》载唐建中三年(782)敕:“当府界内,捉获强盗,不论有赃无赃,及窃盗赃满三匹以上者,并准敕集众决杀。”。对强盗甚至窃盗加重打击的情况在宋代仍然继续。宋初的一般强盗犯,赃满三贯文处死,持仗强盗,不论有无赃,也不论伤不伤人,皆处死。窃盗赃满三匹即处死刑(3)《宋刑统·贼盗律·强盗窃盗》载建隆三年(962)十二月敕:“今后应强盗计赃,钱满三贯文足陌,皆处死……应持仗行劫,一准旧敕,不问有赃、无赃,并处死。”《续资治通鉴长编》卷二“建隆二年二月己夘条”载:“窃盗赃满绢三匹者,弃市。”。北宋中期颁布“盗贼重法”,其中对于强盗罪更有家属连坐、没收财产的处罚[5]。这凸显了对强盗罪的严厉打击。

明律中对于强盗的惩罚继续严厉:“贼盗及有关帑项钱粮等事,明律则又较唐律为重。”[6]关于强盗,唐律区分持杖和不持杖,持杖的刑罚重于不持杖。明律没有区分持杖与否,对强盗的处罚比唐律的持杖强盗还重:第一,起刑点都是流三千里,但明律附加杖一百;第二,得财的情况下,唐律根据赃的数额、是否杀伤人而区别量刑,明律则一律处斩。对于窃盗的惩罚,唐明律基础量刑相同:不得财笞五十,得财杖六十至流三千里。但唐律窃盗没有死刑,明律有死刑,即三犯绞。如此一来,强盗与窃盗的基础量刑非常悬殊,所以明律在强盗条和窃盗条之间还设有白昼抢夺罪。“抢夺是猝然争得。特点在于抢者出其不意或乘其不备;被抢者措手不及。取得虽平稳,究未行使威力,显不同于强盗,亦不同于窃盗,情节在强窃之间。故其久不罚亦重于窃盗而轻于强盗。”[7]

二、白昼抢夺罪的渊源

白昼抢夺罪首设于明律中。虽然在此之前的立法中没有“抢夺”这一罪名,但有类似的夺、劫夺、强夺、抢虏等法律术语。

(一)确立罪名

具体来说,白昼抢夺律条的来源可以追溯至北魏。北魏宣武帝延昌二年(513)诏:“顷水旱互侵,频年饥俭,百姓窘弊,多陷罪辜,烦刑之愧,朕用惧矣。其杀人、掠卖人、群强盗首,及虽非首而杀伤财主、曾经再犯公断道路劫夺行人者,依法行决;自余恕死。徒流已下各准减降。”[8]此处“道路劫夺行人,乃后来白昼抢夺之权舆。”[9]之后隋开皇十七年(597)“京市白日,公行掣盗,人间强盗,亦往往而有。帝患之,问群臣断禁之法。”[10]“掣”,意为拽、拉(4)《尔雅·释训》:“甹夆,掣曳也。”郭璞注:“谓牵拕。”《玉篇·手部》:“掣同。牵也。”。此处“掣盗”是与强盗相对的,暴力程度不如强盗。元代:“诸强夺人财,以强盗论。”[11]

这些先前的立法为明朝白昼抢夺罪名的设计提供了理论来源。“公断道路劫夺行人”凸显明目张胆、毫无顾忌的罪恶。“京市白日,公行掣盗”是对首善之区的公然挑战,既冲击了国家政权,又扰乱了经济秩序和社会秩序,是赤裸裸的挑衅和威胁。“强夺人财”突出使用强力、强横。白昼抢夺律正是在这些基础上的抽象和提升。“抢夺”显示暴力程度,“白昼”突出公然犯罪的意蕴。另一方面,明朝重典治国,对于强盗的惩罚甚至重于唐律的持杖强盗。这时对类似抢夺行径若还以强盗论,未免过于严苛,因此将其独立成罪。同时,也是“明刑弼教”这一统治策略的实现。“白昼”彰显公然犯罪的恶,具有严重的社会危害性,“将白昼二字加于抢夺之前,即是强调对这种公然的犯罪行为、这种光天化日下的罪恶的否定和禁止。”[12]这种否定和禁止自然具有引导、规范和教育普罗大众的作用。

(二)因失火和遭风而抢夺

明律白昼抢夺罪第二款规定了因失火而乘时抢夺人财物的情形。

对于纵火而盗的行为,唐律以强盗论。《唐律疏议·贼盗律》:“诸故烧人舍屋及积聚之物而盗者,计所烧减价,并赃以强盗论。”[13]1392纵火是手段,盗是目的,满足“先强后盗”的行为模式,符合强盗罪的犯罪构成。那么,趁失火而盗,不符合强盗罪“强”的行为特征,行为的危害程度显然轻于纵火而盗。在失火的场合,通常也无法满足“潜行隐面”的“窃”的特征,而更符合公然行之、不为人知的抢夺罪的犯罪构成。

行船遭风着浅而乘时抢夺人财物及拆毁船只的规定源自元朝。元时澉浦海口是重要港口,常有不良分子纠合成群,执把器仗,抢劫商船财物。后刑部下文要求民众尽力救助着浅船舶,若趁机聚众哄抢,则以强盗论断。(5)参见《大元圣政典章新集至治条例·工部二·造作二》。《元史·刑法志》有相关记载:“诸官民行船,遭风着浅,辄有抢虏财物者,比同强盗科断。若会赦,仍不与真盗同论,征赃免罪。”[11]2658大概是刑部下文后又进行了立法。该条只规定“抢虏财物”,没有论及人数多寡及是否持杖,“比同强盗科断”含义不明。从赦的规定来看,一般来说,对于强盗,是虽会赦仍不原(6)历来谋反大逆、故杀人、强盗等都是常赦所不原的。参见陈俊强.皇权的另一面——北朝隋唐恩赦制度研究[M].北京:北京大学出版社,2007:224.,元代也是如此(7)《元史》载大德十年(1306)七月,“释诸路罪囚,常赦所不原者不与”。。这里抢虏财物遇赦可以征赃免罪,比强盗的处罚轻很多。“仍”字说明前一句的“比同强盗科断”也不与真盗同论,只是比照论罪。所以无论是赦前还是赦后,这里趁机抢虏财物的刑罚都轻于强盗罪。明律继承了这一规定,改定罪名为轻于强盗罪的白昼抢夺罪。

(三)因斗殴和勾捕而窃夺

白昼抢夺罪第三款规定了其他犯罪后临时起意窃取或者抢夺财物的情况:“其本与人斗殴,或勾捕罪人,因而窃取财物者,计赃准窃盗论;因而夺去者,加二等,罪止杖一百,流三千里。并免刺。若有杀伤者,各从故斗论。”这实际上来自于唐律:“诸本以他故殴击人,因而夺其财物者,计赃以强盗论,至死者加役流;因而窃取者,以窃盗论加一等。若有杀伤者,各从故、斗法。”[13]361-362

两相比较,因而窃取,唐律加窃盗一等,明律准窃盗。唐律的规定比明律更合理,“如果仅以窃盗计赃论罪,则对于先行存在的殴击行为情节则不能涵盖,处罚失之于轻,如果试图涵盖殴击行为以强盗论处则与先殴后抢没有区别,处罚失之过重。”[2]234

因而夺,唐律以强盗论,至死者加役流,明律加窃盗二等,罪止杖一百流三千里,明律较轻但累犯加重。唐律也是合理的。“‘先殴后夺’与强盗的先行暴力然后取财的客观外在表现完全相同……先后行为在时间上没有间断,具有紧密连续性;场所上没有变更……客观社会危害与通常的强盗是相同的……对此以强盗论处符合罪刑相应的量刑规则。”[2]232唐律此处的“以强盗论”是不持杖强盗。而明律中的强盗的刑罚甚至重于唐律的不持杖强盗,明律若还以强盗论,未免过重。明律既然将其置于抢夺条下,说明是将其定罪为抢夺,这是合理的。然而,刑罚并没有同抢夺论。

三、白昼抢夺罪与强窃盗的区别

前述已论白昼抢夺本罪及各个条文的来源。从中可见,白昼抢夺与强盗、窃盗具有不可分割的联系。那么,具体如何区分?

(一)白昼抢夺与强盗

白昼抢夺与强盗的区别,一般认为是:“人少而无凶器者,抢夺也。人众而有凶器者,强劫也。”(8)《大明律集解附例》中“纂注”所云。据张伯元的考证,“纂注”出于陈遇文的《大明律解》。参见张伯元.《大明律集解附例》“集解”考[J].华东政法学院学报,2000(6):36-40.雷梦麟有相同的区分:“白昼中途抢夺,与邀劫道路,情迹相似,须当有辨。人少而无凶器者,抢夺也;人多而有凶器者,强劫也。”[14]薛允升赞赏雷梦麟的观点,认为:“盖亦知律文未尽妥善,故为此议,亦可补其未备。不然,例文响马一条,明律抢夺,何以又照强盗审拟,并加枭示耶?”[6]535“响马一条”即《问刑条例·强盗条例》:“响马强盗,执有弓矢军器,白日邀劫道路,赃证明白,俱不分人数多寡,曾否伤人,依律处决。于行劫去处,枭首示众。”骑马作案,利于奔走,持有武器,用以威胁人,白日抢劫,不惧人知。如此行径,比一般的强盗还凶恶,所以颁布条例加重处罚。所以前述强行做出的区分,显然不恰当。薛允升对于明律的评判自然也有失公允。沈家本已指出:“必白昼一二人徒手抢夺,方依本律办理,强窃盗不计人数多寡曾否持仗,独于此条强行分别。”[9]1864沈之奇也认为:“有人少有凶器者为强劫者,有人多而无凶器为抢夺者,总以情形为凭,不在人多人少。”[15]所以,两者的区分并不在于人数多寡,本质区别在于:强盗是采取暴力或威胁手段强行取得他人财物,这种暴力或威胁是直接针对人的;抢夺是徒手抢夺,行为方式是对物用力,用力夺取之时暴力可能会波及于人。

两者之间量刑上的差别是:第一,强盗不分首从,白昼抢夺从者减一等;第二,强盗,不得财杖一百流三千里,得财斩。白昼抢夺,若不得财则处罚杖一百徒三年,得财赃重则加窃盗罪二等处罚。

(二)白昼抢夺与窃盗

白昼抢夺与窃盗的区别,雷梦麟认为:“暮夜无携财外行者,故无抢夺之事,设有犯者,昏夜对面不相识认,是亦潜行隐貌之意也,止以窃盗科之,不在加等之限。”[14]321这个解释着重“白昼”及“潜行隐貌”,把“夜”等同于“潜行隐貌”,大概是因为明律中新设“白昼抢夺”条,注文又谓“窃取,谓潜行隐面,私窃取其财”(9)《大明律·刑律一·贼盗》注:“公取,谓行盗之人,公然而取其财;窃取,谓潜行隐面,私窃取其财,皆名为盗。”。实际上潜行隐面而窃可以发生在白天,抢夺也可发生在昏夜。仅以时间来区分白昼抢夺与窃盗,显然牵强。之后的清例即提出:“在途截抢者虽昏夜仍问抢夺,止去‘白昼’二字。”[16]所以,两者的区别在于:白昼抢夺是强取、争夺,公然行动,不畏人知;窃盗是秘密窃取,没有暴力因素,但在临时拒捕及杀伤人、因盗而奸的情况下,窃盗可以转化为强盗。

两者量刑上的差别是:第一,起刑点不同。白昼抢夺,杖一百徒三年。窃盗,笞五十。第二,计赃处罚不同。白昼抢夺,赃少者杖一百徒三年,计赃重者加窃盗罪二等(即八十贯以下杖一百徒三年,八十贯以上加窃盗罪二等)。窃盗,得财一贯以下杖六十,十贯为一等。第三,两者都区分首从,但伤人的情况下,白昼抢夺也区分首从,为首斩为从减一等,窃盗是首从皆斩。

四、白昼抢夺罪在近现代刑法中的变迁

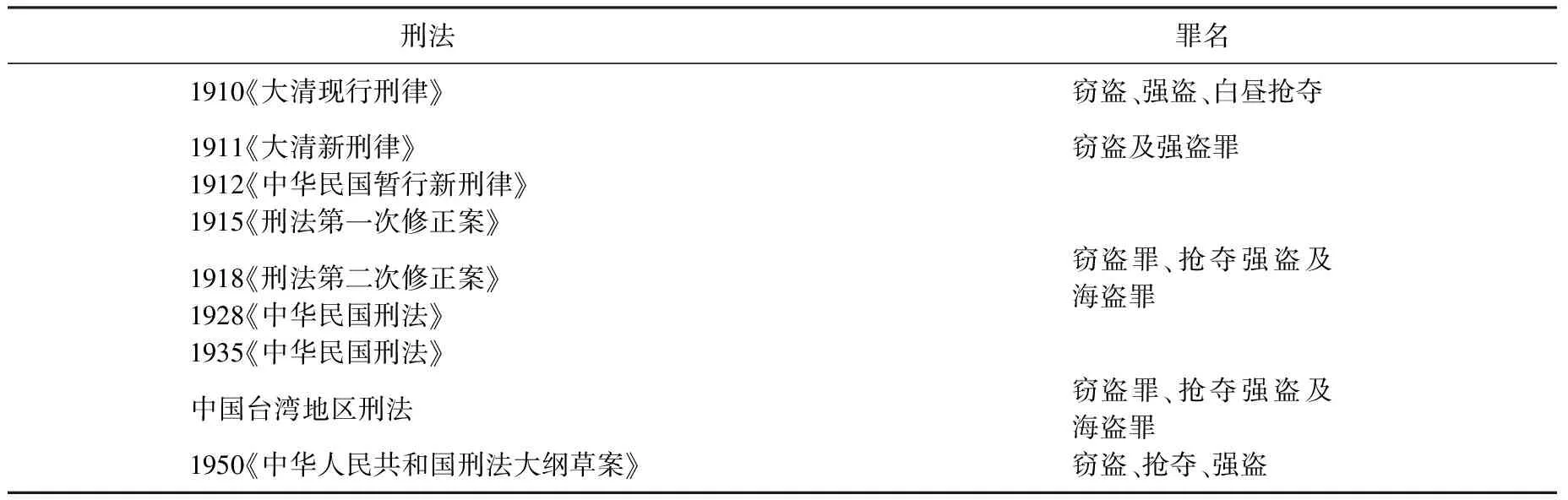

清末变法改革肇始,作为过渡性法典的1910年《大清现行刑律》还保留着白昼抢夺罪。但1911年公布的中国第一部近代意义上的专门刑法典《大清新刑律》已经删除白昼抢夺罪。《大清新刑律》是日本法学家冈田朝太郎帮同考订的,大体效法日本刑法典。日本刑法中只设置窃盗及强盗罪[17]。《大清新刑律》继受。1912年《中华民国暂行新刑律》、1915年《刑法第一次修正案》也是如此。

直到1918年《刑法第二次修正案》新增抢夺罪。修订法律馆对此做出说明:“关于抢夺罪,各国法律及判例略分三派:第一派以强盗论:二派以窃盗论:三派独立科刑。本案以抢夺情节虽重于窃盗,然不至如强盗之甚。盖强盗须以强暴胁迫或他法致使人不能抗拒,质言之,是使被害人失其自由举动,即欲抗拒而有所不能。若抢夺则只乘人不备,而掠取之,与强盗实有差别,故拟从第三派。”[18]当时变法修律的主要学习对象德国、日本以及其他主要欧美国家都只设立窃盗和强盗罪[17]338、568、307、35。此处所言“第三派独立科刑”应该指的是中国传统的明清律。该修订要旨从法理的角度进行区分,认为抢夺行为暴力程度在窃盗和强盗之间。这和明清律学家们对抢夺行为的解读如出一辙:“抢夺之罪,介乎强、窃之间。”[15]590对抢夺行为独立科刑才能够体现罪刑相适应原则。删去“白昼”二字,罪名设置更加科学和合理,清朝即有以“抢夺罪”定罪的司法实践:“在途截抢者虽昏夜仍问抢夺,止去‘白昼’二字。”[16]387说明此次刑法修订既能够学习世界上先进立法例,又不再汲汲于全盘西化,而是能够独立思考,撷取传统法律之精华。此次修正在1928年《中华民国刑法》正式确立,并在1935年《中华民国刑法》继续保留。

中国台湾地区刑法中的主要部分来源于1935年《中华民国刑法》[19]。其中抢夺罪的具体罪名、犯罪情节和刑罚的设置[20]都和1935年的刑法相同。有观点认为两岸刑法中的抢夺罪可能来源于明清律“白昼抢夺”罪[21],也有观点认为并没有足够证据能够说明这一点[22]。但如上所述,中国台湾地区刑法中的抢夺罪的发展脉络其实已经比较清晰了。

表1 清末以来盗罪基本种类演变

那么,中国现行刑法的抢夺罪来源呢?众所周知,中华人民共和国成立后,刑法是在移植前苏联刑事立法经验的基础上开始起步的[23]。虽然移植前苏联刑事立法经验,但也参考了其他立法模式。根据全国人大常委会法律室的《关于〈中华人民共和国刑法草案(初稿)草拟经过和若干问题的说明〉》,中华人民共和国刑法典的起草准备工作始于1950年。起草委员会翻译了前苏联、法、德、美等国家的刑法典,也搜集了中国历史上和革命根据地以及中华人民共和国成立后的刑法资料[24]。纵观世界,在传统的大陆法系国家法国(10)法国刑法规定了一般盗窃罪及情节加重之盗窃罪。参见法国刑法典[M].罗结珍,译.北京:中国人民公安大学出版社,1995:102.、德国(11)德国刑法规定了盗窃和抢劫。参见德国刑法典[M].徐久生,庄敬华,译.北京:中国方正出版社,2004:13.、日本(12)日本刑法规定了盗窃和强盗罪。参见日本刑法典[M].张明楷,译.北京:法律出版社,2006:133.刑法中并未设置抢夺罪。英美法系国家的刑法中也未设置抢夺罪[17]139。前苏联刑法(13)苏联刑法在“关于财产之罪”中规定了窃盗、抢夺、强盗。参见苏俄刑法[M].陈汉章,译.王之相,校.上海:新华书店,1950:118.以及现在的俄罗斯刑法(14)俄罗斯联邦刑法在“侵犯所有权的犯罪”中规定了偷窃、抢夺、抢劫。参见俄罗斯联邦刑法典[M].黄道秀,译.北京:中国法制出版社,2004:78-82.设有抢夺罪。因此,有观点提及中国大陆本罪的来源还有可能是前苏联的刑法典[12]。

从罪名沿革来看,抢夺罪的设置受到中国历史上明清律的影响,可能也参考了前苏联立法。《苏俄刑法》第165条规定了抢夺罪的被侵害对象、行为方式、刑罚:当财产之所有人、使用人或管理人在场时,公然攫取而未用暴力者(抢夺),处剥夺自由一年以下。以暴力为前项行为者,处剥夺自由三年以下。结伙为前项行为者,或再犯前项行为者,处剥夺自由五年以下。

从条文体系来看,抢夺罪整体立法受到中国传统法律的影响。对比观之,苏俄刑法所设置的抢夺罪只有165条这一简单条文。而我国现行刑法中除了在267条第1款设置抢夺罪:“抢夺公私财物,数额较大的,或者多次抢夺的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产”,还在267条第2款规定携带凶器抢夺拟制为抢劫,在第269条规定抢夺转化为抢劫的情形。

(一)法律拟制

我国刑法第267条第2款规定,携带凶器抢夺的,以抢劫罪定罪处罚。这是一种法律拟制。从具体法律规定来看,这一款源于古代法律。元代有“持杖白昼抢夺如强盗”(15)参见《大元圣政典章新集至治条例·工部二·造作二》。的司法实践。明清律中有无凶器成为区分抢夺与强盗的关键:“有人少有凶器者为强劫者,有人多而无凶器为抢夺者。”[15]590甚至清代学者直接提出抢夺时持有凶器应当以强盗论:“见财而即抢,先抢而后殴者,谓之抢夺。若人而有凶器则当照强盗论也。图财而先殴,殴后斯取财者,谓之强劫。”[25]持有凶器,凸显了行为人的主观恶性大、人身危险性大,符合强盗罪的犯罪构成。

从立法精神来看,这一款规定暗合了中国古代法律的主观主义立场。近现代刑法学领域产生过“客观主义”与“主观主义”之争。持客观主义论者认为,“行为人的外在犯罪行为及其造成的损害是刑事责任的根据”;持主观主义论者认为,“刑事责任的基础是犯罪人的危险性格”[26]。中国古代法律虽然也主张根据客观事实区分首犯、从犯和已遂、未遂,但更注重考察主观动机。动机善恶影响刑罚轻重,即若犯罪行为客观上已经造成社会危害,但是犯罪行为人主观方面合乎儒家传统之“忠”“孝”精神,那么就可以减轻罪责:“必本其事而原其志;志邪者不待成,首恶者罪特重,本直者其论轻。”可以看出中国古代立法的基本立场是主观主义。现代刑法第267条第2款将携带凶器抢夺拟制为抢劫,是因为在抢夺案件中,被害人能够当场发现被抢夺的事实,而且在通常情况下会要求行为人返还自己的财物;而行为人携带凶器抢夺的行为,客观上为自己抗拒抓捕、窝藏赃物创造了便利条件,再加上主观上具有使用凶器的意识,使用凶器的可能性非常大,从而导致其行为的法益侵害程度与抢劫罪没有实质区别[27]。客观上是抢夺行为,主观意图也是抢夺。此时客观上多了携带凶器的行为,如果使用,则或用于暴力,或用于胁迫,那就直接升级为抢劫行为,这符合抢劫罪的犯罪构成,无可厚非;如果没有使用,仍然被法律拟制为抢劫罪,可谓是殊途同归。从携带凶器的行为推断出使用凶器的可能性非常大、人身危险性大、法益侵害程度大,这是典型的“本其事而原其志”,明显体现了主观主义立场。

(二)转化犯

我国现行刑法269条规定了转化型抢劫罪,即犯盗窃、诈骗或者抢夺罪时,意图“窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的”,按照抢劫罪的规定定罪处罚。转化犯是我国刑法学界独创的术语[28]。

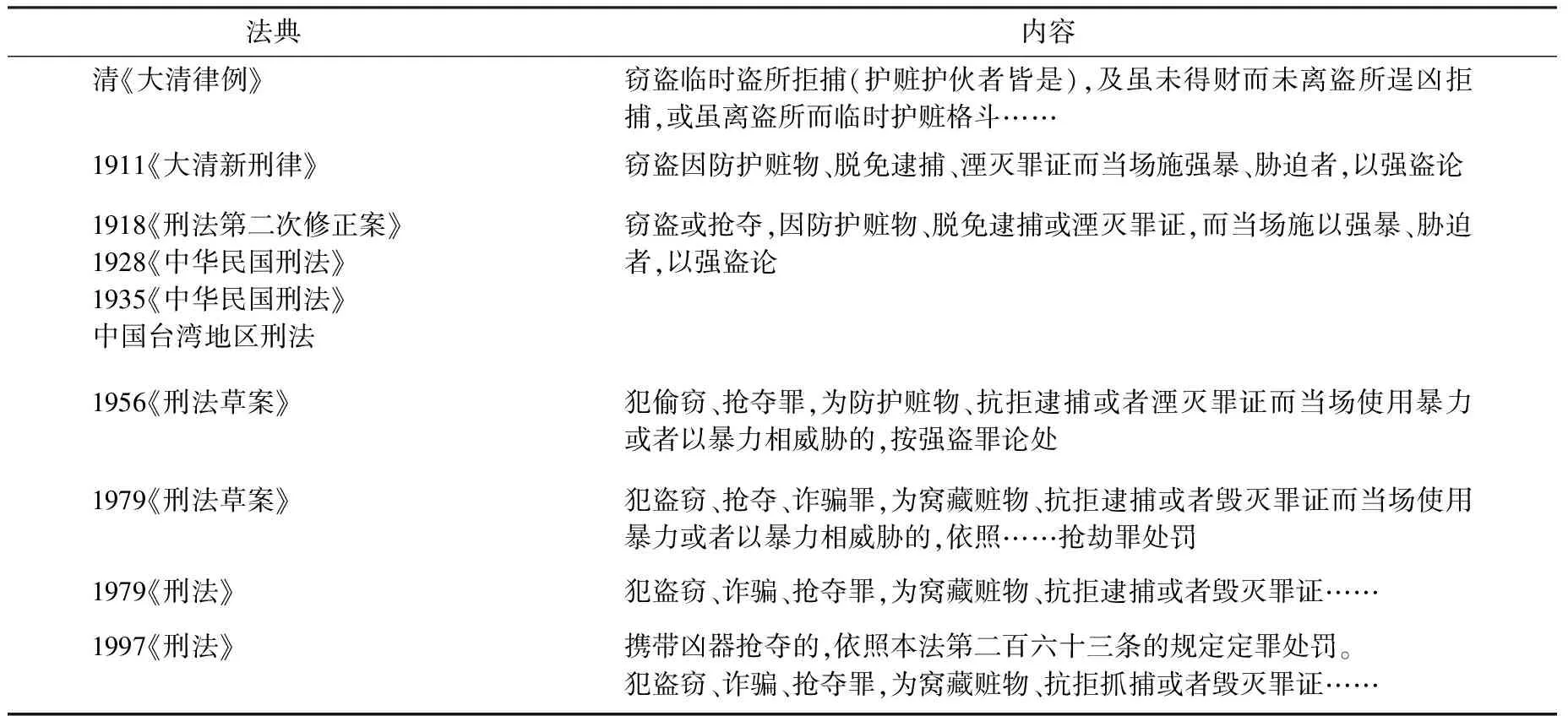

从具体法律规定来看,我国刑法此条规定显然也受到中国古代法律的影响。早在西晋时期,律学家即认识到窃盗与强盗之间的转化可能性:“盗伤缚守似强盗。”即盗窃被发现后为抗拒抓捕而伤害捆绑控制他人的行为与强盗相似。这类似于唐律对强盗的定义中的“先盗后强”[13]356。大明律也是将窃盗拒捕的情形囊括于强盗律下:“若窃盗临时有拒捕,及杀伤人者,皆斩。”[29]清律律条也是如此规定:“若窃盗临时有拒捕及杀伤人者,皆斩。”[16]377律学家雷梦麟、沈之奇对此做出解释:“以其类于强也”“其始虽窃,临时实强矣。”[15]317清律条例266.29有更详细的规定:“窃盗临时盗所拒捕(护赃护伙者皆是),及虽未得财而未离盗所逞凶拒捕,或虽离盗所而临时护赃格斗。”清末的《大清新刑律》虽然删除了白昼抢夺罪,但是第371条规定了窃盗转化为强盗的情形[30]。1918《刑法第二次修正案》设抢夺罪之后,339条规定了窃盗或抢夺转化为强盗[31]。转化型抢劫罪的基础行为增加了抢夺。1928《中华民国刑法》347条[32]、1935《中华民国刑法》329条[31]723也是如此规定。中国台湾地区现行刑法第329条准强盗罪的规定如出一辙[20]1081。中华人民共和国成立后1956《中华人民共和国刑法草案》第145条也规定了偷窃、抢夺转化为强盗罪[24]104。以上可以看出,该条规定的内容是一脉相承的。

表2 转化型抢劫罪之变迁

从立法语言来看,通过以上立法的梳理,也不难看出,从清律的“护赃”到《大清新刑律》的“防护赃物”,它们是一脉相承的。中华人民共和国成立后的1956年刑法草案中的立法用语也是“防护赃物”。此后的草案都是如此。直到1979刑法草案才修改为“窝藏赃物”[24]197,并最终确立于79刑法中。对此,最高人民法院刑法修改小组在其《关于刑法分则修改的若干问题(草稿)》中还提出:窝藏一般在现场以外的地方,应将“窝藏”改为“防护”[24]1132。但并没有被采纳,此后的刑法一直沿用“窝藏”之用语。“窝藏”之含义是“保护已经取得的赃物不被返回、追缴等,而不要求达到使赃物不能被人发现或者难以被人发现的程度。”[27]1284按照词语本身的含义以及所表达的立法意涵,其实使用“防护”一词更精确。

五、结语

盗罪我国自古就有。窃盗和强盗作为经典盗罪形态,正式确立于唐律。唐律律文解释强盗为:“以威若力而取其财,先强后盗,先盗后强等。”强盗涵盖强和盗,强是指使用暴力,是对人身权利的侵害,盗是指掠取钱财,是对财产权益的侵害。至于何为“威若力”,疏议部分进一步阐释:“假有以威胁人,不加凶力,或有直用凶力,不作威胁,而劫掠取财者”[13]386,即犯罪方式是胁迫或者直接使用暴力。在这样一种立法模式下,对于司法实践中出现的抢夺行为,因为行为暴力程度近似于强,一般都是按照强盗罪论处。明律中强盗罪的刑罚比唐律中的强盗罪更严厉,如果抢夺行为还比拟为强盗罪,则有违罪刑相应原则,将会背离法律的公平性。因此明律从中分离出白昼抢夺罪。“白昼”着重描述主观恶性,白昼公行,不畏人知。“抢夺”意在描述客观行为,“出人不意而攫之曰抢,用力互争而得之曰夺。抢夺之罪,介乎强、窃之间。”[15]588

明律依据犯罪行为的暴力程度、行为人主观恶性大小将盗罪细致区分为窃盗、白昼抢夺、强盗。这种立法模式影响了中国近现代刑事立法。民国时期颁布的《刑法第二次修正案》(1918年)、《中华民国刑法》(1928年)也采纳了将抢夺行为独立科刑的模式,并在罪名上删除了“白昼”二字。罪名的变化一方面体现了立法语言的精进,另一方面反映了立法精神的变迁。“白昼”表示对光天化日之下明目张胆的恶的否定评价,也体现古代立法中的主观主义倾向。古代打击盗罪因其不仅侵犯财产,更侵害统治秩序。所以盗罪才和贼罪一起作为“贼盗”篇,所以北魏、隋才严厉惩处“公断道路劫夺行人”“公行掣盗”。而近现代刑法,尽管强调主客观结合定罪,但法益保障的基础还是在于客观主义的评价。抢夺罪侵犯的客体是单一客体,即公私财产。因此虽然需要关注抢夺者的主观恶性,但又应该尽量摒弃过于主观的判断以防止主观定罪的倾向,转而更关注客观上的抢夺行为。

中华人民共和国成立后开启刑法建设新征程。1950年发布的《刑法大纲草案》,延续了以往的立法模式,其中也确立了窃盗、抢夺、强盗的取得型侵财罪体系。此后立法有所修改,但基本没有改变呈阶梯式分布的三种罪名。1978年12月颁布的《刑法草案(修订稿)(第34次稿)》在罪名上变更为抢劫、抢夺、盗窃。由此形成了三个罪名的现代立法语言,并且延续至今。抢夺罪的设立可能也参考了前苏联立法。但是苏俄刑法中的抢夺罪只有一个简单的条文,不能提供更多的参考价值,而我国传统中悠久的立法实践为现代刑法提供了理论富矿。我国现行刑法中的抢夺罪有丰富的条文体系,在抢夺罪本罪之外,还有法律拟制以及转化犯的规定。刑法将携带凶器抢夺的行为拟制为抢劫罪,与元明清律中将“持杖白昼抢夺”拟制为“强盗”一脉相承。刑法关于转化型抢劫罪的规定,与晋唐律明清律中的转化型强盗罪,有异曲同工之妙。从立法模式、立法语言、罪名名称、条文体系、具体内容等各方面而言,传统法律中的白昼抢夺罪为现代刑法中的抢夺罪及相关规定提供了模板和参考。总之,白昼抢夺罪的演化体现了我国古代立法技术的高超和律学理论的发达,并且在立法精神、立法模式、法律体系方面深深影响了我国现行刑法,足以彰显中国特色社会主义法律体系建设中的理论自信、文化自信和制度自信。