汉语关系从句的语义功能、识别模式与前置动因

熊 岭

(黄冈师范学院 文学院,湖北 黄冈 438000)

关系从句是一种小句定语,“从句所修饰的中心名词在从句中也有一个句法位置”[1]。汉语关系从句可以与“指示词(+数词)+量词(classifier)”共现,共现就会涉及两者的位序问题。学界通常关注的是主语关系从句和宾语关系从句的位序。主语关系从句提取主语,中心名词与主语留下的语迹同指,如“[ti说谎的]学生i”;宾语关系从句提取及物性谓语动词的宾语,中心名词与直接宾语留下的语迹同指,如“[老师说ti的]话i”。学者们[2-7]的观察得出了较为一致的结论:主语关系从句倾向于后置于“指(数)量”(如“那个[RC说谎的]学生”),宾语关系从句倾向于前置于“指(数)量”(如“[RC老师说的]那句话”)。主、宾语关系从句与“指(数)量”共现时的这种位序倾向学者们从言语加工的角度进行解释:“指(数)量”居于关系从句前可以作为有效线索尽早标记出整个短语的NP身份(唐正大称之为“尽早NP”[3]);但宾语关系从句如果后置于“指(数)量”会造成如“那个老师遇见的学生”中“个”与“老师”和“学生”都匹配的情况,为避歧宾语关系从句需前置于“指(数)量”。

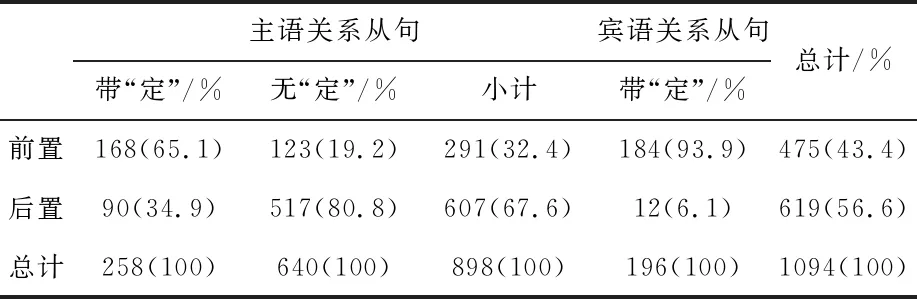

通过语料统计(见表1)和实地调查,我们观察到宾语关系从句的前置趋势远强于主语关系从句的后置趋势:宾语关系从句绝大部分(93.9%,184/196)前置,主语关系从句中没有后置的比例并不低(32.4%,291/898)。吕叔湘观察到“由主谓短语(主要是宾语关系从句)构成的定语,这、那通例在后”[8]212“与动词短语(主要是主语关系从句)同用,……这、那都有两种位置”[8]213。这里用的虽然是传统语法的术语,但从中还是可以窥见主语关系从句在位置上比宾语关系从句更灵活。前置的主语关系从句(本文语料未加说明的均出自北京大学CCL语料库)如:

表1 1094个关系从句与“那个”共现时的位序分布⑨

(1)[RC杀死柳乘风的]那个人,留下了什么线索?

(2)[RC写《林海雪原》的]那个人是杨子荣部队的副政委。

(3)“我得趁黑把它使掉!”[RC拿到这文钱的]那个人说道。

(4)我真不喜欢[RC和你一起来的]那个人。

(5)没有人能证明[RC死的]那个人究竟是谁。

(6)[RC个子很高的]那个人在房间里。

(7)[RC戴围巾的]那个人好像也认出了弗雷德里克。

(8)[RC开车的]那个人见一群人在身后追赶,这才发现自己撞了人。

首先,前置的主语关系从句并不遵守“尽早NP”,那么是什么动因导致相当一部分主语关系从句违反言语加工策略前置?其次,避歧只与少数宾语关系从句有关①;只有当宾语关系从句的主语是光杆普通名词,且量词同时能与主语名词语义匹配时,才可能产生歧义,在“那个你喜欢的女孩”“那个小姨要找的人”“那本老师送给我的书”一类说法中,宾语关系从句居“指(数)量”后并不会导致歧义。那为什么绝大多数宾语关系从句放弃“尽早NP”而前置于“指(数)量”?一定还有其他原因支配着与“指(数)量”共现的关系从句的位序格局。

本文重新寻找动因来统一解释主、宾语关系从句前置于“指(数)量”的现象。本文将证明,定指名词和显著特征对识别中心名词的指称起重要作用。在探讨汉语关系从句修饰性语义功能的两种具体表现并归纳出相应的指称识别模式后,用“可别度领前”统一解释汉语关系从句前置于“指(数)量”的现象,一步步挖掘出关系从句的前置动因。本文的基本结论是:汉语关系从句的前置是对中心名词可别度贡献高的关系从句的前置,前置动因是指称识别语用动机,“可别度领前”是驱动汉语关系从句前置于“指(数)量”的主导力量;但关系从句的前置会付出一定的加工代价。本文举例和统计主要运用的是中心语指人关系从句,但中心语非指人关系从句的语义功能、识别模式和前置动因与指人关系从句的并无不同。

一、汉语关系从句的语义功能

(一)修饰性语义功能的产生 关系从句结构(包含关系从句的整个NP)形成的关系化过程就是修饰关系的建立过程。用朱德熙先生的“提取”概念来说明这一过程就是:关系化标记“的”提取主语或宾语放置在“的”后,使得“的”前小句的语迹与“的”后成分同指,从而形成“的”前成分修饰“的”后成分的语义关系[9]。

关系从句不仅排斥情态和语气成分,也会限制时体标记的出现。“与谓语位置上的‘了’‘着’‘过’相比,定语位置上的‘了’‘着’‘过’的组合能力大为减弱。”[10]“‘的’字结构一般有一种排斥时态词尾出现的倾向。”[11]“他写(*了)的信”“写(*了)信的人”“他寄(*着)的信”“寄(*着)信的那个人 ”等说法都不合适②。

一方面,事件结构在关系化过程中内部语义发生调整;另一方面,关系从句时体标记受限,小句特征弱化。与报道时间进程中前景事件的独立小句相比,汉语关系从句转而承担修饰职能。

(二)修饰性语义功能的表现

1.带“定”关系从句和无“定”关系从句。包含定指成分的关系从句叫带“定”关系从句(RCs with identifiable NPs),不包含定指成分的关系从句叫无“定”关系从句(RCs without identifiable NPs)。这一划分直接决定关系从句语义功能和识别模式的内部分野。关系从句中常出现的名词性成分有:A人称代词、B专名、C“这/那”(+量词)+名词、D“这/那”+数词+量词+名词、E称谓名词、F领属定语+名词、G光杆普通名词③。A、B、C、D、E、F是定指的④,通常充当宾语关系从句的主语(如“我/王华/那(个)男孩/那三个男孩/校长/我父亲找的(人)”),也能充当主语关系从句的宾语(如“找我/王华/那(个)男孩/那三个男孩/校长/我父亲的(人)”)。G类光杆普通名词的指称性质需要在不同的语法语用环境中确定:首先,宾语关系从句主语位置上的光杆名词是定指的⑤。其次,结构为主谓短语的主语关系从句,其中的光杆名词无指(non-referential),如“[ti个子很高的]那个人i”。与中心名词同指的语迹在关系从句中是“大主语”,光杆名词是“小主语”;小主语的作用仅在于从一个侧面显示谓语对大主语的陈述,是无指的[12]198。第三,结构为动宾短语的主语关系从句,当光杆宾语是抽象名词(如“找麻烦的(人)”)、物质名词(如“喝水的(人)”)或表身份、方式等非实体性语义角色(如“当演员的(同学)”“存活期的(那笔钱)”)时无指;当光杆宾语是表具体事物的名词时,其所指虽然在逻辑上存在,但说话人并不在乎宾语名词所指是否能被识别,其外延在某种程度上暂时被抑制,“动-宾”定语作为一个语义整体说明中心名词所指物的某种属性特征(如“开车的”说明行为特征、“戴眼镜的”说明外形特征),Givón认为这类名词在指称性质上处于无定(indefinite,形式语法的指称概念,在功能上相当于“不定指”(non-identifiable))和无指之间[13]。光杆宾语不能或没有受到具有个体化功能的量词的修饰,个体性弱,外延模糊,充当宾语时容易丧失独立性,成为动词语义的自然延伸,“动-宾”凝固性强的甚至“整体相当于一个不及物动词”[12]198。综上,包含A、B、C、D、E、F类名词或G类定指名词的关系从句是带“定”关系从句,不包含名词性成分或者仅带G类非定指名词的关系从句是无“定”关系从句。

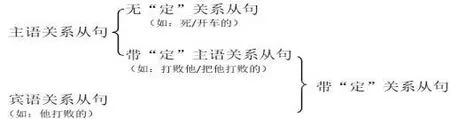

带“定”、无“定”关系从句与主、宾语关系从句之间的关系如图1所示:

图1 两类关系从句之间的关系

提取主语充当中心语的,其余部分成为主语关系从句:其中不带宾语的(如“死/个子很高的”)和带光杆宾语的(如“开车的”)是无“定”关系从句;带定指宾语(包括介词宾语)的是带“定”关系从句(如“打败他的/把他打败的”)。提取宾语充当中心语的,其余部分成为宾语关系从句(如“他打败的”);由于至少包含定指的主语,宾语关系从句总是带“定”关系从句。

2.带“定”关系从句建构关系

(9)[RC他(贺重耘)正在草拟的]方案和团长的指示结合起来,就成了个完整的作战方案。

事物与事物之间的联系有两种:一种是两事物之间天然具有某种关系,如“父亲—儿子”“房子—门”“公司—员工”;另一种是两事物作为同一事件的参与者临时产生关系,由于动词是事件的核心,这种关系可以视为是由动词建构的。如例(9)“贺重耘”与“方案”之间存在着由“草拟”建构的施事和结果的关系,例(10)“老孙头”与“两个年轻人”之间存在着由“拉”建构的受事和施事的关系。

定指名词外延清晰,界性明确,中心名词能与之结成有对等独立性的语义关系对子;时间过程性被抑制的动词建构它们之间的静态语义关系。宾语关系从句建构的关系对从关系的起始方到收束方⑥,如“施事-受事”关系对(小李打伤的孩子)、“施事-结果”关系对(小李写好的文章)、“施事-对象”关系对(小李看的书)、“感事-对象”关系对(小李思念的女孩)、“经事-对象”关系对(小李遇见的女孩)等。主语关系从句建构的关系对大部分从关系的收束方到起始方,如“受事-施事”关系对(打伤小李的人/把小李打伤的人)、“结果-施事”关系对(写那篇文章的人)、“对象-感事”关系对(思念小李的女孩)、“对象-经事”关系对(遇见小李的女孩)、“系事-主事”关系对(像主持人杨澜的女孩)、“对象-施事”关系对(朝丽丽吐口水的孩子)等;也可以从关系的起始方到收束方,如“施事-受事”关系对(被他打败的人)。

3.无“定”关系从句表性状特征。无“定”关系从句整体上表征中心名词的性状特征,是对中心名词所指物的描写或说明。其中阶段性(stage-level)谓词充当的关系从句多表状态:形态(叠着的(衣服))、姿态(站着的(听众))、样态(戴眼镜的(先生))、结果(死了的(敌人))、表情(脸涨得通红的(客人))。“正在打电脑的/又弹又唱的(男孩)”一类表进行动作的定语,也可以看成是一种状态:状态是同质的,某个形态样貌在一定时间段内稳定不变;进行体也是同质的,是相同或相似动作的累加,虽然具体到每一个动作片段,其强度、时间跨度等不可能完全一致,但人们在释解时会忽略其内部差异。后缀、重叠、情态补语等会使无“定”关系从句带有很强的描摹性,如“走路软绵绵的/高高瘦瘦的/哭得稀里哗啦的 (女人)”。描摹性的关系从句含有估量、程度等主观色彩,一般“无定”关系从句表征的状态偏客观;但二者都具有状态范畴时间上的均质性,都描写中心名词所指物的具体特征,告诉听/读者所指物是“什么样的/怎么样的”。有的无“定”关系从句表征已经结束且不再存在的行为,如“撒谎的那个人(承认了错误)”“提意见的那个人(撤回了材料)”。动作行为达成后就成为永久事实,既成事实的行为可以作为人或物的特征标签。用一个已结束的行为去描述相关人或物的特征,跟用颜色、形貌等去描述一个人或物在本质上是相通的,只不过前者是内在特征,而后者是外在特征。

个体性谓词充当的“无定”关系从句表征稳定持久的特征,如体形(个子很高的(学生))、功能(装报纸的(箱子) )、好恶(喜欢丹顶鹤的(女孩))、行为倾向(不喝饮料的(小孩))等。

二、汉语关系从句的指称识别模式

(一)带“定”关系从句与“参照识别”一个定指成分的所指总是联系着相关情境的、可识别的事物,含有定指成分的关系从句包含了一个认知的“锚点”,可以充当认知识别的起点。根据普遍的经验,空间上相邻的事物,大的、近的、高的,可以作为识别小的、远的、矮的的参照。生活中以一个已知的显著事物作为参照来识别一个未知的事物是常态,语言中的认知识别也是这样。参照原则是认知语法揭示的一项重要语言组织原则[14];参照点是认知识别的核心要素,说话者利用它来建立心理连接,实现对目标体的定位和识别。同一事件中承担着不同语义角色的独立名词可以以隐喻的方式看成具有相邻关系的彼此有清晰差别的离散实体[15]。随着基础事件各元素以“的”为界限按照修饰与被修饰关系重新配置,当关系从句中出现定指名词时,“的”前后名词之间形成从已知到未知的心理激活路径和以“的”前定指名词为参照,“的”后中心名词为目标的“参照体-目标”认知格局。带“定”关系从句参照识别的过程是定指名词的可识别性传导到中心名词上的过程;包含定指参照点的带“定”关系从句天然具有帮助听/读者识别指称的能力,是指称识别的特定结构,是天然的指称识别装置。例(9)(10)中“贺重耘”和“老孙头”分别充当了识别“方案”和“两个年轻人”的认知参照,前者以“施事”为参照识别“结果”,后者以“受事”为参照识别“施事”。

领属性定语是典型的限制性定语。定指性领属定语不同于一般的化大类为小类的“限制”,而是直接从类到例,在一类事物中挑选出一个(或多个)特定的个体。带“定”关系从句的指称识别机制与领属性定语一样,都是在具有特定关系的两对离散实体中以其中一个为参照来确定另一个(些)。带“定”关系从句也是限制性定语。

(二)无“定”关系从句与“特征匹配”如果表达者认为一个无“定”关系从句表征语境中足够达及听/读者的显著特征,它可以成为识别中心名词所指的有效索引。下面是班长为评选校优秀学生干部用QQ聊天软件在线上给班主任(即本文作者)的一段留言:

(11)老师,评优的三类,目前有一类多报了一个人,一类人数正好,还有一类多一个名额。想了一个办法:[RC多人的]那类评完以后,落选的调到[RC少人的]那类去。您看可以吗?

宇晴师父又迷上了制茶,谷雨之前,晴昼海边上最高的那几棵老茶树上发出成千上万粒新芽,这几棵老茶树是宇晴派弟子专门由她的老家南疆浪穹诏的大山里移来的,撞州过县,船载车行,好容易在万花谷里开枝散叶。宇晴将新芽摘下来,晾干,炒制成雀舌一样的白茶,取名叫“漱玉茶”,去送给东方谷主、碧玲阿姨,孙思邈老神仙爷爷他们,每人一个小纸袋,三两都不到。星雨大清早跟着宇晴师父去朝阳晨露里采茶,一边跟她在习习春风里学唱南疆的采茶歌,“三月采茶茶正柔,阿妹采茶在山头。阿哥你看满山茶叶随风绿,阿妹我喜得阿哥捎信在四周。”风景好,歌好听,星雨觉得采到的每一瓣茶叶,都比金子白玉要宝贵。

当时班主任出差在外,班长全权负责这次评优,班主任并不清楚具体有哪三类评优项,每类名额有多少。班长直接用“多人的”和“少人的”这两个显著特征有效区分了两个评优类别,让班主任明白了他的处理办法。又如:

(12)父亲:前几天我的一个堂哥,你的一个伯伯,瘫在床上几年,过世了。

女儿:哪个啊?

父亲:就是二房那边的老大,你可能不是很清楚,二爷爷小时候就给别人了,平常也没怎么走动。

女儿:怎么又冒出个二爷爷啊?

父亲:就是[RC过世了的]那个伯伯的父亲。他们那边的长辈身体都不怎么好。伯妈身体跟你妈一样,又是糖尿病,又是高血压什么的。

女儿:是[RC死了的]那个人的老婆吗?

父亲:是的。

这是搜集到的一段日常生活对话。父亲跟女儿拉家常,告诉女儿一个她不熟悉的亲戚的死讯。父亲用“过世了”这个显著特征来帮助女儿确定指称,女儿也继续用这一特征来帮助父亲确定指称;只不过因为对这个亲戚没什么感情,女儿用的是“死了的”,不像父亲用的是“过世了的”。

外显易辨特征常是具有区别性的显著特征。陆丙甫就认为“白的那一只鸽子”暗示眼前有不止一只鸽子,而且其他鸽子多半不是白色的[16]。赵元任说:“戴眼镜儿的那位先生是谁──‘戴眼镜儿的’是限制性(即区别性)。”“戴眼镜儿的”是无“定”关系从句,“戴眼镜儿的那位先生”适用的语境条件应该是“不止一个先生,且其中只有一个先生是戴眼镜的”[17]。

参照体可以是定指的实体,也可以是抽象的性状特征。用显著特征作为指称识别的索引,实际上是把它当作识别中心名词所指的参照。参照识别的过程涉及两个认知步骤:听话人的注意力先聚焦参照体,然后沿着心理路径由参照体移向目标。特征总是依附于事物,因此这种认知识别的过程是头脑中特征和事物意念上的“分离”,实质就是一种“特征匹配”。

(三)识别模式的比较 带“定”关系从句和无“定”关系从句指称识别的核心要素分别是“定指名词”和“显著特征”,两种识别模式有稳定和临时的区别。定指名词常具有较高的生命度,具有稳定的高可别度;而特征是否显著需要结合语境判断,常带有说话人的主观性。通过外在地锚定一个客观对象来确定指称比通过辨别特征来确定指称更具有心理上的可靠性。从常理来说,无论是现场直指还是追溯回指,当我们要让他人辨别某物时,以他物为中介进行介绍比单纯说明其特征可能更简便省事。如果以社会生活为喻,基于参照的识别是“他人引荐”,基于特征的识别是“自己分辨”,前者总是更容易些,因而是常态。基于认知识别的一般规律,我们倾向于以他物为参照是一种优势、稳定的指称识别模式,而“特征匹配”只是一种临时或偶用的识别手段。相应地,指称识别是带“定”关系从句的常规功能,却只是无“定”关系从句的一种临时功能。带“定”关系从句的指称识别模式配置高,是一种强识别模式;无“定”关系从句的指称识别配置较低,是一种弱识别模式。

三、汉语关系从句的前置动因

(一)关系从句与指示词/ “指(数)量”共现的必要性 指示词/“指(数)量”经常需要与汉语关系从句共现。这种需要表现在:指示词虽然具有指示语力,但没有具体语义内容,当所限定的名词本身并不显著时,为了更快更好地确定所指,表达者往往要借助从句类修饰语与指示词/ “指(数)量”一起帮助听/读者完成对名词所指物的识别⑦。正如吕叔湘所说:“确定指称词之为‘确定’,并非这几个词本身能决定何所指。比如我单说‘那个人’,你未必就知道是谁;你问我‘谁?’,可以用手一指,或努努嘴,或是说‘咱们刚才看见的那个人’。”[18]

(二)(扩展的)可别度领前 “可别度”的适用对象本来是体词性成分,陆丙甫把“可别度领前”扩展到名词短语内部,提出了解释名词短语内部定语语序的规律:“如果其他一切条件相同,那么对所属名词短语可别度贡献高的定语总是前置于贡献低的定语。”[19]“对所属名词可别度贡献高”说明该定语帮助识别中心名词所指的能力强。无论听还是看,领前位置上的信息总是最先被注意和接收,对所属名词可别度贡献高的定语居前能够提高中心名词指称识别的效率和精度。扩展的“可别度领前”是指称识别语用动机在定语语序上的具体体现。本文的“可别度领前”都是从定语角度来讲的。

定语前置型语言的定语排列大体趋势是定语越靠右,刻画概念的作用就越强;越靠左,确定指称的作用就越强[20]。张敏[21]、崔应贤等[22]把汉语定语确定指称和刻画概念的分界点定在数词处,分界点左边的定语是确定指称的,右边是刻画概念的。汉语中指示词大多数时候位于数词左边最近处,与数量词捆绑在一起,可以当作指称识别类定语的基点。意义更具体,能提供确切索引信息达成更精准识别效果的定语,在线性序列上倾向于放在语义空泛的指示词前面。方所、时间成分为所限定的名词提供时空坐标,比指示词更易达成指别,语感上就更易领前,如“前面/昨天的那个人”。

(三)关系从句的前置 根据“可别度领前”,能提供更确切信息帮助听/读者把中心名词所指从同类事物中挑选、确定出来的关系从句,在线性序列上倾向于放在“指(数)量”前。带“定”关系从句(宾语关系从句和带“定”主语关系从句)和表显著特征的无“定”关系从句对中心名词可别度贡献高,易受“可别度领前”驱动而前置。

1.“可别度领前”与言语加工。关系从句是小句定语,加工处理比一般定语更花费脑力,其语序配置自然会受到言语加工(编码和解码)策略的影响。这个策略具体来说就是“‘指(数)量’居前”(“指(数)量”前置于关系从句):从编码上看“指(数)量”居前所释放的缓冲空间可以为生成关系从句这类复杂定语赢取时间⑧;从解码上看居前的“指(数)量”可以作为提示性线索标明整个短语的NP身份,减少加工初期的语义模糊(因为能明确关系从句身份的标记“的”在从句后)。“可别度领前”驱动对中心名词可别度贡献高的关系从句前置于“指(数)量”,其功能动因是顺利高效识别指称对象,这会与方便言语加工的“‘指(数)量’居前”相冲突;两个需求不能同时满足,遵循或违反“可别度领前”或“‘指(数)量’居前”是这类关系从句无法回避的选择。我们认为“可别度领前”应优先得到满足,毕竟“编码时,顺利识别指称对象会被优先保证,因为如果指称对象还没有被听话人识别出来,那么,再怎么考虑降低结构难度也都没有意义了。”[23]

既然高效指称识别和高效言语加工两者不可兼得,关系从句遵循“可别度领前”前置总是意味着或多或少要付出牺牲言语加工效率的代价。“可别度领前”的实现会受到言语加工压力的牵制:加工压力越小,关系从句前置付出的加工代价就越小,“可别度领前”被抑制的可能性也越小;加工压力越大,付出的加工代价就越大,“可别度领前”被抑制的可能性也随之增大。

表2 196例前置/后置宾语关系从句在主句中的位置分布

表3 258例前置/后置带“定”主语关系从句在主句中的位置分布

最后来看无“定”关系从句的前置。一方面,无“定”关系从句指称识别配置较低,其表征的性状特征是否足够显著受到更大语境和表达者主观因素的制约;另一方面,无“定”关系从句结构“V(0无定)的S”的语序与汉语基本语序和加工习惯不一致,加工压力较大。“可别度领前”在与“‘指(数)量’居前”抗衡时处于弱势,无“定”关系从句前置率并不高(19.2%,见表1)。但具体语境下一旦言者认定某个性状特征能够成为指称识别的有效索引,无“定”关系从句也会突破言语加工压力的牵制而前置。

3.小结。以上通过数据说明多数情况下“可别度领前”在决定对中心名词可别度贡献高的关系从句的语序时具有显著优势,毕竟高效识别指称是比付出一点加工代价更要紧的事情;但如果加工负担太重,“可别度领前”也会受到抑制。不管怎样,关系从句的前置主要是由“可别度领前”驱动的。关系从句的前置实质是让作为识别索引的信息先出现,在书面语状态下可以是表达者再三斟酌后的郑重选择,在口语状态下可以是一种内化的下意识行为。对前置的关系从句而言,表达者宁可以牺牲言语加工效率也要坚持“可别度领前”,这充分体现了指称识别的重要性。

四、结论与余论

单纯用言语加工策略无法说明与“指(数)量”共现的关系从句的位序规律。汉语关系从句的前置动因是指称识别语用动机,“可别度领前”是驱动汉语关系从句前置于“指(数)量”的主导力量。吕叔湘指出:“一般说,这、那在定语之后,这个定语就显得有决定作用。”[8]214我们认为,“决定作用”在某种意义上就是前置的关系从句帮助听话人识别中心名词指称的作用。至此,引言中提及的主语关系从句在位序上更灵活的现象也可以得到解释:位于“指(数)量”前的是对中心名词可别度贡献高的主语关系从句,位于“指(数)量”后的是对中心名词可别度贡献不高或者因加工压力而放弃了“可别度领前”的主语关系从句。

关系从句的前置是否是受“内小外大”的驱动呢?“内小外大”是说如果两个从属语出现在核心同侧,“靠近核心的内层从属语倾向于比远离核心的外层从属语更短小”[25],其机制也是降低结构难度。如“(他接过)[RC女人为他拾回来的][RC落到地下的]毡帽”(汪曾祺《鸡鸭名家》),让长定语居外/前,就比让长定语居内/后说成“[RC落到地下的][RC女人为他拾回来的]毡帽”更好,即使后一种说法遵循了时间顺序。后一种说法使得定语呈现“内大外小”的格局,其弊端在于:解码时一边要把“落到地上的”存在记忆里,一边要花较长时间处理隔在中间的复杂成分;这样兼顾两头的时间太长,加重了心理操作负担。相比于“指(数)量”,关系从句一般是“大”成分,如果让“指(数)量”居前(表面上也成了“内大外小”),处理后面的关系从句时会不会也使加工过程过长呢?显然不会。一来“指(数)量”与一般的“小”定语有根本的不同,它基本上没什么语义含量(“指示词”和“量词”都是实词虚义),不会增加短时记忆的储存负担;二来“指(数)量”与名词有天然联系,甚至看见量词就可以直接知道后面即将出现什么名词(如“那双”之于“鞋”,“那辆”之于“车”),放在前面反而能发挥提示作用。“指(数)量”没有居前归根结底还是因为关系从句在“可别度领前”的驱使下“抢占”了领前位置,指称识别才是汉语关系从句前置的根本原因。

指示词虽然经常跟数量词合在一起,但也有分开的。数量词前可以有两个位置:“(1)-指示词-数量词”和“指示词-(2)-数量词”。相比而言,在位置(1)上的定语占明显多数,本文重点讨论和关注了位置(1)上的关系从句。我们观察到位置(2)上的基本上都是一些评价说明性的简短谓词,如“你可以对那[RC最高的]一个斜屋顶飞一个吻去。”“想拾片石头来打那[RC骄人的]一对黄鸡一下,鸡咯咯的笑着逃走去。”鉴于存在“我那[RC打开的]那一扇门在那里?”“仍然被那[RC简单的]那三个字所感动”(BCC语料库)这样从句前后都有指示词的表达,我们认为“那最高的一个斜屋顶”“那骄人的一对黄鸡”一类结构在数量词前有一个没有语音形式的指示词/限定词。张伯江指出主观评价性定语前的限定性成分主要是用以标明主观评价语义的[26]。位置(2)前的指示词有可能负载着标记和凸显其后评价性内容的语用功能。

注释:

①语料中196例宾语关系从句,如果让“指(数)量”全部居前,产生歧义的也只有4例。

②出现在关系从句中的“了”,一是类似结果补语的“了”,如“拆了的房子”,二是突显结果状态的“了”,如“修好了的电脑”。出现在关系从句中的“着”一般是附着义后面的“着”,类似结果补语。“过”也是汉语完成体标记,但语义更复杂,有“经历某一事件”之义,在关系从句中受到的限制相对要少。

③关系从句排斥“‘一’+量词+名词”。这可能与数量结构倾向于引出一个主题上比较重要的名词(孙朝奋 1994)有关,关系从句是背景信息,与“数量名”天然不匹配。

④A、B、C、D四类是典型的定指形式。E类主要是亲属称谓词和官职称谓词,所指对象在语境中是听说双方共知的。F类领属性定语具有强烈的定指性质,带有这类定语的名词性成分一般作定指理解。(陈平1987 :88)

⑤主语的优势指称义是定指和类指,类指也是语境中确定的类,是一种特殊的定指。

⑥如果原事件涉及能量流向,则起始方和收束方分别是能量的发出者和接受者;如果原事件不涉及能量流动,则起始方和收束方分别是关系的起始者和指向者。

⑦吕叔湘(1982:168)把指示词的这种“要伴同其他加语才能产生指定的作用”称为“助指”。

⑧即时表达时当言者编码能力欠缺(如年纪小)或者出现临时编码故障(如关系从句所表征的事件从长时记忆中提取困难)时会更依赖“‘指(数)量’居前”。

⑨在北大CCL语料库中运用查询式“那个$8的人”搜索出“那个”在“的”前并且间隔8个字符的字符串,从中挑选出居于“那个”后的所有句长8以内的,中心语为“人”的主、宾语关系从句;运用查询式“的那个人”搜索出含“的那个人”的字符串,从中挑选出居于“那个”前的,句长8以内的,中心语为“人”的主、宾语关系从句。用“人”作为统一的中心语,一来具有普遍性,因为大部分口语语篇和书面语篇以人的活动为主,二来可以避免处于不同语义层级的中心名词对考察关系从句可别度贡献产生干扰。“(数)量”以“那个”为代表,是因为与关系从句共现最常见的是“那‘一’量”,“一”是事物存在的常量而常省略,“个”是通用量词。句长8字符以内是反复比较后设定的参数,排除了带复杂修饰成分的关系从句,便于考察关系从句核心结构对中心名词可别度贡献的大小。共搜集到1094个例句。特定时地成分能直接标示人或物所处的时空位置,如“他1943年在巴黎遇上的那个人”。这种直接定位的识别与“参照识别”和“特征匹配”机制并不一样;时地成分是跟动词关系很松的环境格,其直接定位功能会干扰本文考察关系从句核心结构对中心名词可别度的贡献。带特定时地成分的关系从句没有统计。