中国工业生态效率与数字经济耦合协调的时空演变研究

李彤 石鹏娟(通讯作者)

(青海大学财经学院 青海西宁 810016)

随着我国互联网技术的不断增强,“大数据时代”推动了数字经济的发展,使其成为我国经济高质量发展的关键驱动力。2020年,中国数字经济增加值超过19万亿,达到历史新高,总量占GDP的比重为18.8%。与此同时,工业化快速进程带来的环境污染严重制约了经济的可持续发展。数字经济的发展赋能传统产业转型升级,打破了传统工业高污染、高耗能的经济增长方式,为绿色经济发展提供新的着力点。因此,从工业生态效率和数字经济的内在联系出发,为推动工业文明向生态文明建设的转变提供理论指导。

1 文献综述

对于生态效率的研究,随机前沿函数[1]、数据包括分析方法[2]等测度方法的应用较为广泛,研究视野则倾向省域[3]、城市群[4]、县域[5]等层面,并认为产业结构、科技创新、环境规制等因素对生态效率均有影响。数字经济的研究由起初的概念界定[6]深化为数字经济对经济总量[7]、城乡消费差距[8]、创新效率[9]等社会效应方面。目前,关于数字经济和生态效率关系的研究,梁琦等(2021)认为数字经济对生态效率提高具有正向作用[10]。

综上所述,学者对生态效率和数字经济分别进行了充分的理论与实证研究,但缺少数字经济与工业生态效率的协同效应的研究。因此,本文从时空演变角度对工业生态效率和数字经济耦合协调进行探究,丰富了此类问题的研究。

2 指标体系与研究方法

2.1 指标体系的构建

2.1.1 工业生态效率的指标体系

工业生态效率的实质是以最小的资源投入产生最大的效益,因此工业生态效率指标体系应包括投入指标和产出指标。在投入指标中,资源投入包括工业用水、工业用电量;人力投入以平均用工人数衡量;资金投入包括工业资产投资额;期望产出为工业增加值,非期望产出为工业固体废物、氮氧排放量、工业二氧化硫排放量和工业烟(粉)尘排放量。

2.1.2 数字经济指标体系

本文借鉴赵涛等(2020)[11]的研究,采用金融普惠指数、互联网普及率、相关从业人员情况、相关产出情况和移动电话普及率对数字经济水平进行测算,其中后四个指标的含义分别为:每百人互联网用户数、计算机服务和软件业从业人员占城镇单位从业人员比重、人均电信业务总量和百人中移动电话用户数。

2.2 研究方法

2.2.1 超效率SBM模型

超效率SBM模型不仅有效解决了投入产出变量的松弛问题,还处理了多个决策单元同时有效时的区分排序问题。此模型考虑了n个决策单元,每个决策单元有M个投入、S个期望产出和Q个非期望产出,测算方法如下:

式中,ρ为效率值;X、Y、Z分别为投入、期望产出、非期望产出要素;为松弛调整量;μ为权重。

2.2.2 熵值法模型

熵值法是算出多个指标的权重,并对每个指标进行得分,其计算步骤的公式如下:

(1)对各项指标数值进行归一化,正向指标归一算法为:

其中,i表示年份;j表示测度指标。

(3)计算数字经济评价体系第j项指标在第i年占该指标的权重,其中

(4)计算第j项指标的熵值:,0≤ej≤1;信息熵冗余度为:dj=1-ej

2.2.3 耦合协调度模型

“耦合”一词现广泛应用于生态环境、经济发展多个领域,具体的耦合协调度的测算模型建立如下:

式中,C为耦合度;D为耦合协调度;a和b为待定系数,由于工业生态效率和数字经济同样重要,故a=b=0.5。根据耦合协调度值,将结果划分区间为[0.0,0.3)、[0.3,0.5)、[0.5,0.8)、[0.8,1.0],且所对应的耦合协调度等级分别为低度、中度、高度和极度耦合协调。

2.2.4 探索性空间数据分析

探索性空间数据分析是一种通过研究要素空间分布的状况来判断要素空间分布程度的方法,包括全局和局部莫兰指数,计算公式如下:

式中,I为全局莫兰指数;Ii为局部莫兰指数;n为空间单元的个数;yi为空间单元观测值;wij为空间权重矩阵。

2.3 数据来源

本文数据主要来源于《中国统计年鉴》《中国工业统计年鉴》《中国环境统计年鉴》及各省份统计年报,部分缺失数据用线性插值法填补,本文剔除港澳台地区,以31个省作为研究样本。

3 实证分析

3.1 工业生态效率与数字经济耦合协调发展的时空演变

3.1.1 耦合协调时序演变

由图1可知,工业生态效率与数字经济的耦合度和耦合协调度呈现上升趋势,且上升较为明显。2011—2020年,工业生态效率与数字经济C值为(0.5,1.0),不存在低度耦合阶段,而2011—2010年中国省级工业生态效率与数字经济D值为(0.4,0.8),平均值低于0.59,耦合协调度D整体上以高度耦合协调为主要趋势。从演变趋势来看,其对应的耦合协调度的类型经历了中度耦合协调与高度耦合协调两个过程,协同效应不断增加。

图1 2011—2020年工业生态效率与数字经济耦合协调度

3.1.2 耦合协调空间格局演化

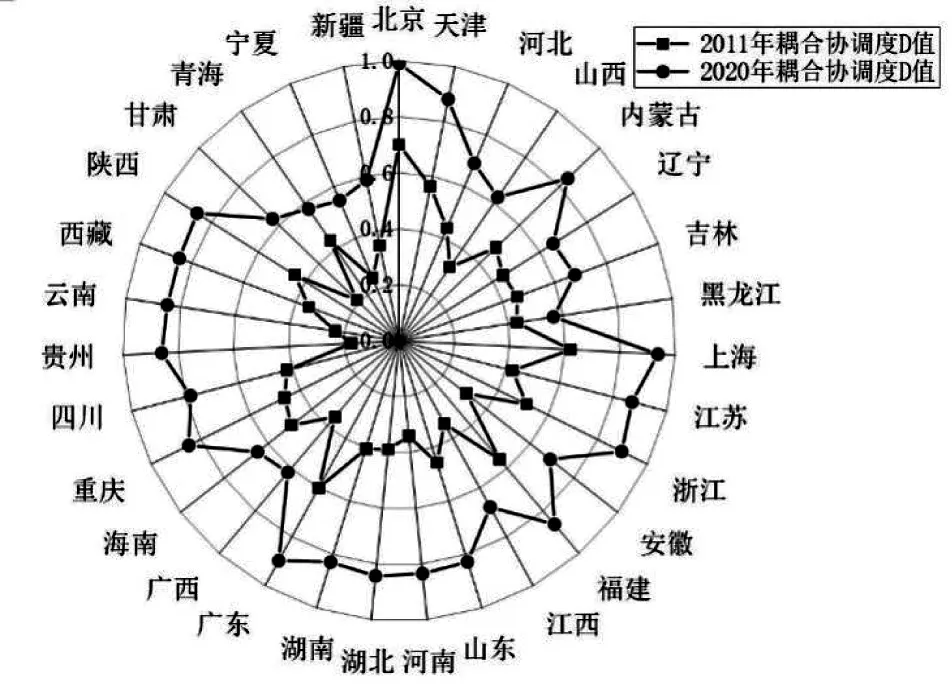

本文运用Origin软件绘制出工业生态效率与数字经济耦合协调雷达图(见图2),可看出耦合协调度随着时间的演进呈同心圆中心向外扩张的趋势,说明工业生态效率与数字经济的耦合协调发展正在逐年优化。从空间分布来看,2011年处于低度耦合协调的区间有:西藏、贵州、云南、宁夏、甘肃、贵州,这些省份均位于我国偏远地区,数字经济的发展水平相对较低;处于高度耦合协调的区间有7个地区且均位于我国东部地区,而处于中度耦合协调有19个地区,占全国比重为61.3%。这表明2011年两系统互相抗衡特征强烈,发展不平衡。2020年,我国31个省(市)的工业生态效率与数字经济的耦合协调度等级结构进一步优化,并突破了期初无极度耦合协调等级的状况。总体来看,2020年耦合协调虽大幅上升,但仍呈“东高西低”的不均衡空间格局。

图2 2011年、2020年工业生态效率与数字经济耦合协调度

3.2 工业生态效率与数字经济耦合发展的空间关联格局

3.2.1 全局空间自相关

本文运用Stata16.0测算2011—2020年中国工业生态效率与数字经济耦合协调度的全局莫兰指数,如表1所示,全局莫兰指数值均大于0,且均通过5%显著性水平检验,说明在时间和空间上均具有有效性。从时间上来看,2011—2020年两系统的全局莫兰指数呈上下波动状态,表明我国工业生态效率与数字经济的耦合协调度在不同年份表现出不同的集聚趋势;从空间格局上来看,两系统整体上存在显著的空间正相关性,即邻近省份的空间集聚特征明显,表现出耦合协调度较高的省份和耦合协调度较低的省份均趋于集聚。

表1 2011—2020年工业生态效率与数字经济耦合协调度全局莫兰指数

3.2.2 局部空间自相关

通过局部莫兰指数进一步揭示工业生态效率与数字经济耦合协调的集散情况及演化特征。由图3可知,在“高-高”集聚区:东部省份超一半位于该区,主要集中在北京、上海、山东等地区,空间集聚态势逐渐由分散状态向东部沿海集聚,所占比例从2011年的29%增加到2020年的45%,说明两系统的空间集聚产生了明显的“空间溢出效应”。“低-低”区从2011年的32%减少到2020年的26%,表明随着数字经济水平的提升或工业生产方式的转型升级,该区域原有的省、市向其他区转变。总体来看,中国多数省、市均处于第一、三象限,且第二、四象限所占比例也在一定的范围内波动,在空间上表现为组团式的环状分布。

图3 2011年、2020年工业生态效率与数字经济耦合协调度Moran散点图

4 结语

本文基于2011—2020年我国31个省(市)的面板数据,构建工业生态效率与数字经济的评价指标体系,使用空间自相关考察了两系统耦合协调度时空格局演变特征,得到以下结论:

(1)从时序演变来看,2011—2020年中国工业生态效率与数字经济耦合协调度均值整体处于上升趋势,从中度耦合协调阶段向高度耦合协调阶段演变,协同效应不断增加。

(2)从空间演变上来看,随着时间的推移,全国各地区工业生态效率与数字经济耦合协调度等级空间差异趋向均衡,但整体呈现“东高西低”的不均衡空间分布特征。

(3)从空间相关性上来看,中国工业生态效率与数字经济耦合协调度呈现显著的正相关关系,且具有明显的“集聚性”和“两极化”的特征,相关系数不断波动,其中“低-低”集聚省份以西部地区为主,“高-高”区主要是东部和中部发达的省份。