清代建宁府茶叶季节性生产与社会问题治理

钱贤桃

天津师范大学历史文化学院,天津 300382

清代中后期,随着茶叶对外出口量的增加,茶山开发活动愈加频繁。由此引发的生态环境与社会问题已有诸多学者关注[1-7]。从前人研究可以看出,建宁府茶叶生产不仅对社会生态环境造成影响,还在某种程度上与社会组织产生联系。但当前研究重点在于茶叶加工对自然地理环境的影响,而在茶叶加工过程中的季节性人口流入对当地社会环境和社会风气造成的影响方面研究不多,对建宁府茶叶经济生产下的地方治理与国家制度互动研究不足。因此,本文拟在前人研究的基础上,探讨清代中后期闽江流域茶叶种植区域人员流动带来的社会问题与治理情况,从茶叶生产的角度探讨地方与国家之间的互动,以期对现代茶叶生产提供借鉴。

1 清代中后期建宁府植茶区域与主产茶类

在清代中后期,福建茶叶种植遍布全省,主要种植区域集中在泉州、漳州、延平、建宁、邵武等府。其中,建宁府下辖的建安、瓯宁、建阳、崇安等县一直是福建茶叶出口的主要区域,该区域的小种红茶及岩茶一直深受国外消费者喜爱。因此,清中后期该区域茶叶种植面积不断加大,后扩及福建全省。

1.1 建宁府茶叶种植区域

据清代方志记载,建宁府下辖的7个县尤为茶叶种植大宗。《八闽通志》载:“建宁府,八县皆出,而龙凤、武夷二山尤号绝品。[8]”《武夷山志》有云,“茶之产不一,崇(崇安)、建(建阳)、延、泉,随地皆产”,建阳县“茶居十之八九”[8],“闽诸郡皆产茶,以武夷为最”[9],崇安“土产,茶最多”[8]。此外,政和“物产,除茶、杉、笋、纸外,别无大宗”[8],蒲城“桑麻被陇,茶笋连山”,该区域内主要的产茶区分布在瓯宁、建阳、崇安、政和一带。清中后期,丁绍仪在《东瀛识略》中记载:“茶固闽产,然只建阳、崇安数邑。自咸丰初请由闽洋出运,茶利益溥,福、延、建、邵郡种植殆遍。[10]”后受茶叶利润刺激,咸同年间,“建阳之徐敦,瓯宁之水吉,皆有茶行,茶市之盛,不减崇安”[8]。

1.2 建宁府主产茶类

通过建宁府各县茶叶文献记载可以得知,建宁府各区域茶叶主要有武夷岩茶、水仙、莲子心、白毫、紫毫、龙须、凤尾、水仙、正山小种、小种、花香、清香、工夫、松萝、铁罗汉、老君眉等。《崇安县志》载:“附山为岩茶,沿溪为洲茶……有小种、小焙、花香、松萝、莲心、白毫、紫毫、雀舌诸品。”《松溪县志》载:“茶以谷雨前采者制为松萝。”《浦城县志》载:“西岩山……产茶甚佳。”《政和县志》载有:“银针、乌龙、红茶、绿茶、大白茶。”《建瓯县志》载有:“水仙、乌龙茶、白毫茶、莲子心茶。[8]” “建瓯,工夫茶,产洋口、水吉等处及东风塘。崇安……茶以淮山、白眉为最,又名岩茶。绿茶有熙春、小珠、香片等目。蒲城,小种茶亦有名。政和之白毫茶……运售英、美、法各国”。建安县“有水仙、乌龙、银针、岩种之别”[11]。

2 茶叶采摘制作对劳动力的需求

2.1 茶叶采摘对劳动力的需求

茶叶的采摘与加工有很明显的季节性。《崇安县志》记载:“二月,谷雨制茶;五月,五日采药,作午时茶。[8]”茶叶采摘一般在清明、谷雨时节,每年可采3~4 次(其中春茶可采2~3 次),每次不过半月。“武夷采摘以清明后,谷雨前为‘头春’,香浓、味厚。立夏后为‘二春’,无香、味薄。夏至后为‘三春’,颇香而味薄。至秋则为‘秋露’”[9]。茶叶采摘在明清时期也已经标准化,“采时宜晴,不宜雨,雨则香味减”[9]。此外,茶叶具有吸附性,采摘,忌讳手汗、口臭、多涕等不洁之人。茶叶采下后需及时制作加工,保证茶叶质量。茶叶采摘季节的集中性,以及对采茶人员的要求,导致短期内对人员的大量需求,这些流入的外地人员在一定程度上适应了采茶季节的需要。

2.2 茶叶加工对劳动力的需求

每年采茶、制茶季节需要雇佣大量人力。据道光年间记载,每逢茶季,棚民从江西流入建阳租种茶山。“清明后、谷雨前,江左采茶者万余人”[9]。“春二月,突添江右数十万人,通筏市集,饭店、渡口,有击踵摩肩之势”[12]。在采摘时节,加工需求进一步刺激了人口流入。“当春采摘时,招集外间游民甚众”[13],这些涌入建阳的数十万人绝大多数是头春茶叶采摘、制作急需的劳动力。

根据徐晓望对清代福建武夷茶生产的数量考证,“清中后期,特别是同治、光绪初年,福州港口武夷茶年输出量达七十万担(旧制,1 担=50 kg)。根据1880 年对福州以及厦门口岸出口数量估计,当时武夷茶的总产量超过一百一二十万担”[14]。同时,在明清时期,茶叶加工需要的人工基本定型,制作武夷茶需雇佣工人的比例为:采茶,2个男工采50 kg;做青,1 个男工做50~60 kg,不能超过75 kg;焙茶,2 个男工250 kg;拣茶,1 个女工50 kg。根据上述数值计算,1 个月产茶5 t 的茶厂需要雇佣茶工15 个以上。这一用工比例在清朝初年就已经定型,据此大致可以推算出,在清代,武夷山制茶业鼎盛时期,有数十万人聚集进行制茶。

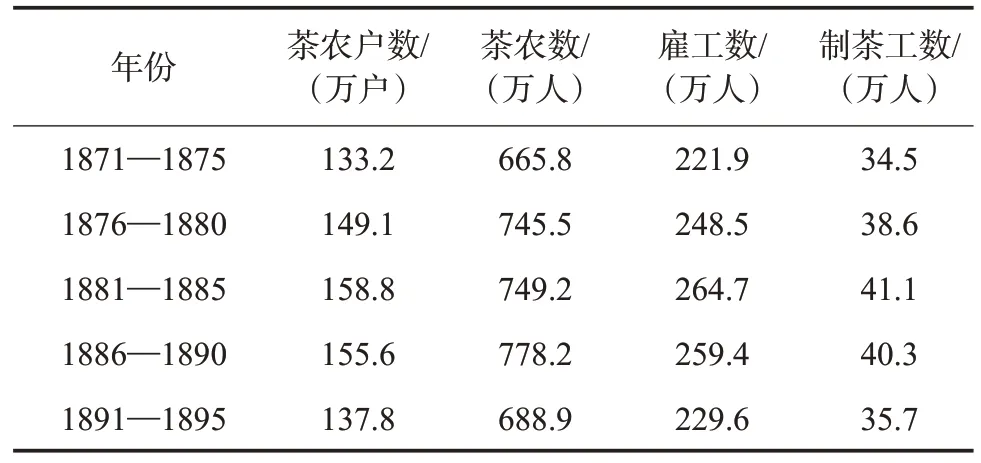

除上述研究外,张炎宪主编的《中国海洋发展史论文集第六辑》[15]中的一张表格为本文所讨论武夷茶叶劳动力需求量提供佐证(表1)。

表1 1871—1895年茶叶出口加工劳动力投入之估算(5年平均)

通过表1中不同时期中国整个茶区生产劳动力数量,可以估算武夷茶生产所用的茶农茶工数量。1871—1895 年武夷茶出口量为全国茶叶出口量的25.0%~33.3%,投入茶叶生产的茶农数也以该比例来折算,则1881—1885 年,平均每年投入的劳动力数量为264 万~351 万人;1886—1890 年为269 万~359 万人。占福建常住人口近20%的茶叶劳作人口再次说明,在武夷茶出口全盛时期,对外省人员需求量很大。除去本地茶农外,依旧需要招募外省人员参与生产,这些外地流入人员必会在一定程度上对该区域产生影响。

此外,《建瓯县志》在卷十九“礼俗”中按《玄览》云:“……吾尝闻吴越之民,童而出,白首犹有未归者。”而在清代中后期“大率建利在山,木竹矿铁,笋纸茶苎,菰蕈榛栗,有力者自为之,故流寓者往往不返,安土重迁,亦利在者然也”[8]。在清代中后期,建瓯等地种植作物多以经济作物为主,除茶叶外,其他作物在一定程度上也会增加对劳动力的需求,促进劳动力从周边向山区流入。

3 茶叶生产季节产生的社会问题及其治理对策

茶叶采摘具有季节性,每年清明、谷雨后,以及秋季一般可采茶4次。因采摘以及制作标准的严格,短时期大量人口汇聚在一起,更容易滋生一些社会问题,如“茶盗”“茶赌”“茶贼”等。

3.1 社会问题的产生

福建历来是产茶大省,茶叶出口数量的增加以及茶叶本身季节性的需求,都会使人口在短时期内大量汇聚。五方杂处的人民以及茶叶经济利益的刺激,一些社会问题也由此产生。

首先,福建茶叶栽种、生产以及销售大多有外地人员参与。《崇安县新志》记载:“武夷茶之著名于世……然操是业而专其力者,以客籍为多,而崇人无与焉。[11]”也就是在武夷茶叶生产中,外地参与程度很高。在茶树种植上,大多是由泉州、兴化、永春、江西人组成。洋口,“始自咸丰、同治与光绪初年,茶价甚高,每百斤茶售银二十余两,而各处之人来开茶山者甚众,第一汀州人,第二下府永春、泉州人,第三本地与江西、广东人。延、建之茶山遍地,不知凡几矣”[16]。茶叶生产方面主要是晋江、泉州人。《闽产录异》云:“武夷寺僧多晋江人,以茶坪为业,每寺定泉州人为茶师。清明谷雨前,江左采茶万余人。[9]”说明武夷山寺主、茶师多闽南人。在采摘制作上很大一部分是闽南人来做,而包头、棚民“皆江西、广东及本省汀、漳等郡无业游民”[17]。江西《南丰县志》记载:“民自耕种外,惟以闽山摘茶,省会业箔为生。[13]”

其次,在茶叶运输以及销售方面,闽南以及粤商居多。星村“负贩之辈,江西、汀州及兴、泉人为多,而贸易于姑苏、厦门及粤东诸处亦不尽土著”[8]。从上述采摘、制作、转运环节可以看出,茶季雇佣成员中,多江西、泉州等处居民。史料记载:兴、泉、永春一带民俗犷悍,多人时出剽掠。“闽省民俗犷悍,以下府兴、泉、永春一带为最[18]”。而延、建、邵三郡工人需求量大,“延、建、邵三郡民多游惰,其种山、垦田、造纸、采茶多雇与兴泉永各处游民工作,以故匪类杂出,抢劫之案频闻[18]”。据记载,闽北棚民主要分布在延平、建宁两府,据闽浙总督赵慎畛的报告,“闽省棚民惟延、建等府属较多”[19]。此外,“建宁、延平、邵武、汀州、漳州等五府属,接壤浙江、江西、广东。流丐男妇,三五成群,日则沿街乞讨,夜则行窃……延、建、邵三府,风俗素淳,近亦健讼。缘有一种寄籍民人,大半自江西、汀州、漳、泉等处而来,赁山开垦,种植茶、果、麻、靛之类。其桀骜不驯者,藉端滋讼,土民耳濡目染,渐为浇薄”[20]。

最后,随着茶叶价格的上涨以及茶叶运输的需要,道路途中亦会有“茶盗”抢劫。“茶商往来之地,盗贼出没其间。陆路抢夺,水路扒舱,赃动满贯。如长湍、宸前、江防、界首、将口、黄金铺一带,自三月至八月,巨案颇多,盖利有以招之也。非选勤能丁役缉捕护送,无以安行旅”[12]。

采茶季节容易产生“茶贼”。“每值采茶之际,棚民群集,最易滋事”。“采茶丛集,不能辨民之良顽。二月杪,头春茶下山,四月杪,二春茶下山,五月杪,三春茶下山,六七月尚有尾茶,名为秋露。其间上山采茶、下山摸窃者,所在多有。故拘贼至堂,俱称曾在某山为某采茶……盖此种小人朝秦暮楚,迄乏定主”[12]。同时,为缓解稼穑艰辛容易聚赌。“山农之苦无如茶事,自朝至夕采茶,自夜达旦拣茶,食不饱,寝不寐。人情苦极思乐,每当集场,必赞酒食而后已。茶山近市,一市之人皆若狂,乘醉而赌,毫无忌惮。至茶市毕,游民尤集棚伙赌,以为生涯,不可不禁”[12]。此外《东华续录》中对此也有相关描述,“延、建、邵等府,每逢茶季,茶市骤添数万人入山采茶,于市罢后,三五成群,伺隙抢劫掠,大为闾阎之害[21]”。人员组成的复杂性以及茶季的集中性都容易滋生不良行为。“初春时,筐盈于山,担属于路,牙行佛宇,几欲塞破;五月后,各脊余囊,聚赌宿福,转瞬成空饥寒,并至鼠窃狗偷,往往而有甚者,白昼攫金,聚喷岩穴,不可不预防也”[22]。茶季在山区聚集,人口众多,茶季结束后,用赚到的钱财聚赌宿福,在输光钱财后鼠窃狗偷。以上不良行为,是在茶叶产量骤增的背景下,在茶山茶农、无业游民等作用下共同产生的结果。

3.2 社会问题的治理

首先对于民间来说这些“茶贼”“茶盗”“茶赌”严重影响了当地社会秩序、治安与风气,建阳居民自发组织“会茶”来进行自我防卫。据记载,“无业游民,聚众群饮,号曰会茶”。会茶中,入会受其保护,会中设立条规“有师傅焉设立规条,毋强抢、毋劫杀,犯者加酷刑”[12]。以村规民约的方式对村民进行保护。

其次,地方官亦有处理办法。对于外来此地开山租种的棚民,一律列入保甲。“江西、浙江、福建三省,各山县内向有民人搭棚居住以种麻、种箐开炉煽铁、造纸等项为业,其间土著甚多,亦有监省失业之人流寓。令各该督抚将现在各县棚民照保甲之例,每年照户编查,责成地主并保甲长出具保结州县,官据册稽查……内有棚民已置产业并认粮承纳入籍者,俱编入土著,一体当差。至一邑中有四五百户及至一千户以上者,即于棚居乡壮中择选保甲长,承充巡查如棚民,内有窝匪奸盗等事,地主并保甲长不行首告,连坐治罪,能首获者照例优赏”。之后,又对政策进一步调整,地方牧令需前往查询。“浙闽江西等省、有棚民之州县。朕皆留心拣发牧令前往。俾司化导董率之任……向闻棚民留住之地方,皆责成本处地主山主,出具保结,并非来历不明之辈,始许容留,而牧令官员,于每年岁底,亲往查点一次。傥有作奸犯科,而地主山主、不行举首者,一体治罪,此向例也……着该督抚等、转饬有司,实力奉行,毋或怠惰,傥有不遵,即行严参,从重议处”[23]。在茶山租种,对于外地人,劝导无效后直接发回原籍。“亦经严饬地方官,实力化导,如不安分,严惩递籍”。同时对于本地出租居民出事后连坐。“其土著之人,如将田山租赁与外郡习恶民人,日后滋事连坐”[20]。这是对于出租山林的两种惩处方式。

此外,对于偷采茶叶的茶贼,官方编查户口,通过编户进行管理。“采茶丛集,不能辨民之良顽。现奉各宪檄饬编查棚民,亦塞源拔本之法”[12]。也就是说,采茶期间的社会问题大多由流入棚民造成。因而,闽北一带,产生了这样一句俚语,“非独病官(苛捐勒索),且亦病民(流民)”。对于商旅,左宗棠曾严厉打击当地罪犯,设置师船保护商旅。“臣宗棠驻军延平时,曾搜捕著名匪犯郑基即下府基及聚众劫抢掳人,勤赎著名各犯五十余名,讯明正法。并于建宁延平一带添设师船往来巡缉以护商旅[18]”。

当然,尽管有民间以及官方的努力,但“茶盗”人员组成混杂,居无定所,编户对其产生影响有限。同时,为了取代“会茶”这一民间组织,防止聚党结私,同时保固地方。清朝官员孔荃溪使用“联甲法”管理偏远建阳的茶山。现辑录如下:“一联首之举,须你们自选平日信服,做事正道,并身家殷实的人,不论绅者土庶,公同举报,或保正,亦可兼充,止不准用地保、乡练、贱役……遇有匪徒来村内抢掳,登时齐来赶救,帮同捉贼送官……又各县村庄有聚族而居者,自应议立族正、族副协同族长经理即同联首。一联甲之法,不论三、四、七、八、十家,只要公举一个联首,便是联了一甲……你们每一甲内,或十户或二十户,须公置毛竹梆子一个,小灯笼一盏;每夜轮流挨户派出壮丁一人一零星小村……就近附大村一体联甲。[12]”

所谓“联甲法”,就是仿效保甲法略加变通。通过选立联首,奉行联甲,以小村联大村,以远村附近村,同心缉捕,保固乡邻的方式,通过此种方式对当时社会问题进行处理。从而达到“合村齐心保守身家”。“联甲法”是政府推行,对山区进行保护的制度,相较于“会茶”更加便于政府管理,又适应了山区对于安全的需求。同时,政府对做得好的地方进行嘉奖,“所管甲内,一年之内,并无偷盗掳掠等事,即系联首办事有功,由县酌赏。三年无事,由府奖赏。五年无事,本道赏给匾额悬挂。十年无事,还要转请督抚两院格外优奖”[12]。这一举措,在一定程度也可以增强地方积极性,茶山等地区治理因地制宜,将国家政令与地方现实相结合,同时借助民间士绅来调解社会问题,充分发挥村民自我管理的自治性、积极性与创造性,逐渐建立起既富有地方特色,又与国家制度相契合的社会管理模式。从这个意义上来说,“联甲法”相对“会茶”组织更具有合法性以及安全性,对于偏远地区社会治理有一定的作用,对之后山区治理亦提供有益借鉴。但它同样也会存在一定的问题,首先它是自发组织,操作过程中会有一定弊端;同时政府奖励较为笼统。

在当前福建茶叶生产中,清代福建建宁府所辖的建安、瓯宁、建阳、崇安、浦城、松溪、政和,依然是福建主要的茶叶产地。茶叶采摘、加工时期依旧会使人员短期内汇聚,茶季赌博和茶盗也依旧存在。因而,对于威胁社会安定的盗贼需要严惩;茶赌方面可以设立宣传教化、移风易俗,引导居民选择正确的娱乐方式。“联甲法”在当前茶山管理中依旧有重要作用,福建多山,茶厂多建立在山头,居民自发组织协助管理茶山依旧相当必要。但同样需要注意的是,像“茶贼”“茶盗”“茶赌”等不良行为在某种程度上是经济驱动以及管理不便的产物,随着茶叶机械化的发展以及社会的进步,茶季所需采制人员与原来不可相提并论,相对减少了人员的流入与社会问题的产生,但“联甲法”也对地处山区的茶农自我管理提供了借鉴。像目前茶园的网格化管理模式,就是政府牵动,由农业从业人员自发维护茶山,发动群众相互监督,强化农户自我约束管理的一种措施。

2023年7月中国茶叶出口各国和地区销量统计 t