西方音乐作品中的中国

吕兆男

1762年1月22日,威尼斯圣撒母耳剧院灯火通明、热闹非凡,其时正在上演剧作家卡洛·戈齐(Carlo Gozzi,1720—1806)的五幕悲喜剧——《图兰朵》。这是那个时代意大利为数不多的以中国为题材的戏剧作品,它一经问世就受到了观众们的追捧,无意之中也开启了西方世界一股持续至今的“图兰朵”热。

“图兰朵”(Turandot)是西方最为家喻户晓的中国公主,但這一形象并非来自中国,而是缘起波斯。在波斯语中,“Turandot”一词由“Turan”(图兰,民族名和地名,一般指图兰人活动的中亚地区)和“dokht”(女儿或公主)两个词组成,直译即为“图兰的女儿”。图兰朵的故事原型通常可以追溯到波斯作家内扎米(1141—1209)的叙事诗《七美图》(Haft Paikar,1197)第四个故事中的俄罗斯公主,或者波斯作家欧非·布哈里(1171—1241)《逸闻集锦》(Jawāmi ul-Hikāyāt)中的希腊公主,而图兰朵的中国身份和故事情节的基本框架则要归功于十八世纪的法国东方学家拉克洛瓦。

拉克洛瓦(La Croix,1653—1713)以十五世纪土耳其文学故事集《苦后之乐》为母本,将其编译、改创为新的作品《一千零一日——波斯故事集》。其中收录的故事《卡拉夫与中国公主》首次将《苦后之乐》中的中国公主命名为“图兰朵”,并将作为故事重心的谜语从二十余个缩减为三个。不仅如此,拉克洛瓦还凭借其对近东知识的熟稔,为故事中所有语焉不详之处增加了地理和族群的命名、定位,并根据葡萄牙传教士塞梅多(Alvaro Semedo,1585—1658)的《大中华王国通史》丰富了有关中国人信仰、祭祀、葬礼、婚庆仪式以及宫廷生活的细节描述,在为这则故事增添中国色彩的同时也极大地提高了故事的趣味性。经由此番“变身”,无名的异域公主就成了中国公主图兰朵,《卡拉夫与中国公主》也在日后成了卡洛·戈齐创作《图兰朵》的直接思想来源。

其实,在戈齐将图兰朵的故事搬上戏剧舞台之前,与拉克洛瓦同时代的法国剧作家勒萨日(Alain Rene Lesage,1668—1747)就已经在1729年创作了三幕喜歌剧《中国公主》(La Princesse de la Chine)。这部作品主要面向法国的市民阶层,为了适应集市剧场的表演喜好,删减了许多曲折多变的情节和戏剧冲突,比如高潮部分并没有出现公主反悔、王子再出谜题的情节,取而代之的是一旦解谜成功就立刻成婚的大团圆结局。囿于题材以及戏剧表现力,《中国公主》只在法国市民阶层产生了有限的影响,而真正使得图兰朵的形象进入世界文学史并收获国际声誉的,还要等三十三年后戈齐的《图兰朵》。

卡洛·戈齐生于启蒙时代威尼斯的一个落魄贵族之家。他与哥哥加斯帕尔·戈齐(Gasparo Gozzi,1713—1786)同为这个时代的优秀文艺评论家,共同创办了著名的“格拉内莱斯基学会”,维护意大利诗歌和语言的纯洁性,反对启蒙主义,倡导意大利古典主义传统。当时的意大利文坛受启蒙思潮影响,强调文学作品的实践与社会功用,摒弃但丁以来以典雅的意大利语和宗教神话题材为代表的写作传统,鼓励模仿法语写作流畅清晰的散文。在戏剧领域,卡洛·哥尔多尼(Carlo Gordoni,1707—1793)则对传统的“即兴喜剧”发起了革命。

“即兴喜剧”又称“假面喜剧”,流行于十六世纪下半叶至十八世纪的意大利,戴面具、幕表制、定型角色、即兴表演是它的几大特征。十七世纪是即兴喜剧的“黄金时期”。到了十八世纪,它的套路被人们所熟知,其表演逐渐程式化,脱离了现实生活。哥尔多尼的“喜剧改革”就从批判即兴喜剧开始。他认为喜剧的目的是观察社会和中底层人们的生活,将社会道德寓教于乐,而不是简单的插科打诨。因此,他呼吁把帝王将相和贵妇人赶出舞台,让平凡的小人物登场。他经常将社会小人物刻画成勤奋、诚实的中产阶级,小贵族反而成了他笔下傲慢的社会寄生虫。他还废除了面具,将即兴喜剧中最著名的四个面具角色做了性格上的更改,比如把滑稽、吝啬、好色的老潘塔隆内改造成了一个正直的商人、好父亲和体面的公民。哥尔多尼的喜剧改革思想在他的《一仆二主》《狡猾的寡妇》《女店主》等剧作中有集中的体现。

与之相反,贵族出身的戈齐向往一种理想化的社会等级秩序。他在哥尔多尼的作品中看到了新兴资产阶级对社会等级的破坏。他谴责哥尔多尼剧作的生活化特征,认为其对话中大量的俚语让意大利传统戏剧失去了美感,尤其是哥尔多尼想要去除意大利戏剧最有代表性的四个面具人物。为了回应哥尔多尼,表明传统题材仍旧富有活力,戈齐决定搁置其文艺评论的工作,转而进行戏剧创作,并在1761年至1765年间连续写了十部“童话剧”(Fiabe),着重突出了哥尔多尼最想遏制的成分:幻想、魔法、戴面具的角色和即兴式表演。这些剧作从东方童话故事中汲取素材,剧中的主人公多是帝王、公主、巫师,人常常变幻为动物,动物又还原为人,曲折离奇,其中的第四部即《图兰朵》。

在《图兰朵》中,戈齐对拉克洛瓦的故事进行了极为忠实的改编,主要情节走向和重要的故事节点都与原作基本一致。囿于十八世纪古典主义戏剧“三一律”的限制,戈齐将卡拉夫来中国之前的流浪及携图兰朵夺回王位的情节一律删除,仅仅保留了原故事的中间部分,即卡拉夫王子与图兰朵公主在中国宫廷内的斗智斗勇。为了迎合威尼斯的观众,戈齐将第三个谜语的谜底改成了“亚得里亚的雄狮”(威尼斯的标志)。除此之外,他还将特鲁法金诺、潘塔隆内、布里盖拉、塔爾塔利亚这四个最著名的面具角色赋予剧中的配角,他们秉持着即兴喜剧戴假面表演的传统。

戈齐对《图兰朵》的改编无疑是成功的,1762年首演后连续演出七天就是最好的证明。他以其剧作家的才华充分挖掘了原作的戏剧潜力,提取了其中最富有戏剧张力的部分,“冷面公主”图兰朵的形象因此深入人心。他与哥尔多尼的“喜剧改革之争”也以哥尔多尼在1762年《图兰朵》首演前不久远走法国而告终。

《图兰朵》的创作年代正值欧洲十八世纪的“中国热”,在这样的大背景之下,戈齐对它的改编自然有其深意。《图兰朵》中的中国并非根据十八世纪材料描绘的“真实”的中国,而是一个架空的、虚构的中国。拉克洛瓦的故事丰富了中国宫廷生活的细节,但他并未过多地刻画人物性格。他的故事胜在其异域风情。而戈齐则以其剧作家的敏锐捕捉到了其中所蕴含的戏剧冲突,通过对人物对白的巧妙设计映衬其心理及性格,并最终服务于他反启蒙和道德教化的目的。

在《图兰朵》中,戈齐有意强化图兰朵美丽而叛逆的形象,尤其是将图兰朵的一意孤行与她的父亲阿尔图汗的让步进行对比。阿尔图汗首次登场时说了这样一段话:

我的臣民们忍受这般痛楚要到何时方休?刚才又断送了一个不幸的王子的性命。我为这亡命的人儿洒下热泪,如今又来了一名新的王子,新的忧伤又萦绕我的心头。残忍的女儿,生来就是为了带给我痛苦!莫非我应当诅咒那个时刻,我颁布了法令,并且庄严地向伟大的孔夫子发誓要执行这一法令?违背誓言,我做不到。如果我的女儿不摒弃她的残忍,那些固执、愚蠢的求婚人就断然少不了。我身陷这痛苦之中,始终没有人给我提出好的建议。

戈齐为阿尔图汗安排了这段独白,以说明他是一个软弱的中国君主,不仅无法让女儿听从自己的命令,选择一个合适的王位继承者,自己还一次又一次地执行图兰朵定下的规则,并经常使自己的国家陷入与邻国的战争中,他统治下的人民也深陷痛苦。与之相对,图兰朵则显得愈发的蛮横、固执和残忍。可以说,彼时的中国处于一种“无序”、父权和君权都失去了威望的状态。然而,这样的中国与十八世纪欧洲印象中的中国可谓相去甚远,传教士记载中享有良好社会秩序的中国恰恰是以父权制、孝道以及对等级制度的遵守为基础的。剧场中的观众显然能够意识到这种强烈的反差,并按照剧作家的引导进行反思:为何一个有着公序良俗的中国会变成这般模样?答案也是显而易见的:图兰朵,一个女人,正是这“罪魁祸首”。这是卡洛·戈齐的有意为之,也是他选择这部中国题材童话的重要原因,因为他要利用中国这样的形象引导威尼斯人思考何为一个良好社会的基础。卡洛·戈齐是护卫传统的保守贵族,他一直强调父亲的权威和子女的服从对维护社会秩序有着不可或缺的作用,而《图兰朵》则呈现了一个因父权失位导致社会失序的例子,从反面加强了这种对比。

戈齐厌恶法国式穿梭于沙龙之间、所谓自由的女人。他在晚年的自传中曾经这样写道:

(哲学家们)认为把女人的职责限定在家中照看子女、仆人、操持家庭预算是一种老式的、野蛮的偏见。于是,妇女们迅速从家里走出来,像古代酒神的狂女一样,高喊着“自由”。她们在整个城市游荡,忘记了儿子、女儿、仆人、家务和预算。她们脑子里只有愚蠢的东西,陷于奇思妙想之中,被他们的哲学家顾问所煽动。她们只关心时尚,关心轻浮的发明和仿制品,关心奢华的外表,关心聚会、赌博、调情和做爱。丈夫们不再有勇气反对这种对他们的荣誉、财富和家庭的破坏,反对她们给孩子树立的坏榜样,因为他们害怕被冠以“偏见”一词。

这种对传统女性社会地位的强调正是《图兰朵》的主旨所在。《图兰朵》结尾同样体现了戈齐的巧思,当图兰朵坦陈自己用计骗得了卡拉夫的名字并最终答应与他结婚之后,这部悲喜剧迎来了它的大团圆结局。图兰朵收获了爱情和社会身份,阿尔图汗找到了一个理想的继承者,帖木儿收复了自己的王国,鞑靼公主阿德尔玛也拥有了自己的丈夫和曾经的土地。戏剧开篇的“无序”消失了,一个失序的王国重新找回了自己的秩序,而这一切都要归功于将图兰朵这个叛逆的女人重新纳入传统的社会秩序。整部剧的最后,剧作家为图兰朵安排了一段忏悔的自白:

天哪,我请求你宽恕我的残酷无情,宽恕我对异性顽固的憎恶之情。但愿你们都知道,善良的男士们,我爱你们,所有的男士们。为了表示我的悔恨,唉,理应做出某些宽恕的行为。

戈齐笔下的中国与十八世纪其他文人笔下的中国一样,都不是真实的中国。尽管在他们的作品中不乏对中国的详尽描述,但当他们在描绘中国时,眼中盯着的却始终是自己所处的时代。中国,这个异域的“他者”,由此充当了西方世界的一面镜子,映出了现在,也预示着未来。

在《图兰朵》由意大利走向世界的过程中,德国浪漫派居功至伟,其中大作家席勒是关键性人物。席勒根据1795年韦尔特勒斯的德译本将其改编为五步抑扬格的戏剧《中国公主图兰朵》(Turandot, Prinzessin von China),并在歌德的支持下于1802年在魏玛歌剧院首演。席勒遵循了戈齐的情节设定,但是他认为戈齐的剧本缺少诗意,人物迂腐、生硬,就像被线牵着的木偶。因此他放弃了戈齐的假面喜剧形式,在人物性格、对话设计、心理刻画等方面进行了重塑,赋予了图兰朵以新的生命与价值。在席勒的笔下,图兰朵不再是冷酷与残忍的化身,而是追求自由与爱情的女权代言人。席勒还根据自己于1800年开始改译的中国古代爱情小说《好逑传》(Haoh Kj?h Tschwen),为“中国公主”增添了更多的中国元素。在为演出准备的十五个谜语中,席勒加入了极富中国特色的两个谜底“犁”和“长城”。经此一变,戈齐的“童话剧”就变成了一出层次丰富的“性格剧”,也为《图兰朵》走向世界奠定了基础。其他浪漫派作家如莱辛、施莱格尔兄弟、霍夫曼等,也对戈齐的作品大为推崇,小施莱格尔甚至将戈齐与莎士比亚相提并论。除此之外,德国当代剧作家布莱希特在1954年创作了一部寓言剧《图兰朵或洗白者大会》(Turandot or the Whitewashers’ Congress),德國荒诞剧的代表人物希尔德斯海默也曾对图兰朵进行过三次改编。

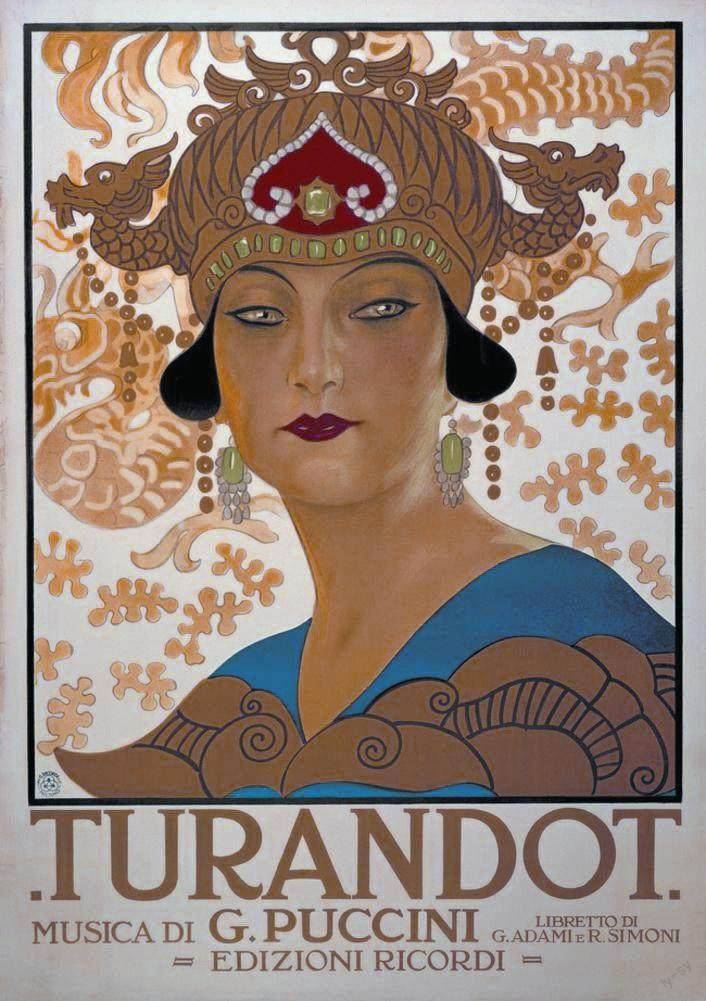

作曲家们同样对《图兰朵》青睐有加。德国浪漫派作曲家卡尔·冯·韦伯将图兰朵的故事改编为歌剧。其后,德国作曲家丹齐、德图什,法国作曲家雪赫博姆、杜克奈尔,美国作曲家皮特里等相继创作了同名歌剧或管弦乐作品。在意大利,作曲家巴齐尼1867年以席勒的改编本为底本创作了歌剧《图兰朵》。二十世纪初,另一位意大利作曲家布索尼根据戈齐的原作完成了歌剧《图兰朵》,并于1917年在瑞士苏黎士首演。而真正使得图兰朵这一形象深入人心的当属普契尼,他以高超的艺术想象力和对爱情的独特诠释使《图兰朵》大放异彩,尤其是“柳儿”这一新角色的加入,更是增添了别样的戏剧张力和哲学内涵。

图兰朵的故事不仅在西方广为流传,在她的“娘家”中国同样也备受关注。2004年,由著名翻译家吕同六审订、其女吕晶翻译的中译本《中国公主杜兰朵》出版。而在此之前,有着“巴蜀鬼才”之称的魏明伦在1998年将其改编为川剧《中国公主杜兰朵》,其中的图兰朵被彻底中国化、“京剧化”;同年,导演张艺谋为佛罗伦萨歌剧院执导的《图兰朵》在北京太庙上演,自此掀起了“图兰朵”在中国的热潮。2021年,电影《图兰朵·魔咒缘起》上映,“图兰朵”这一形象被中国导演郑晓龙搬上大荧幕,此时距离戈齐的《图兰朵》已经过去了两百五十余年。

从波斯童话到法国故事,从意大利戏剧到中国电影,“图兰朵”的故事在不同的时代被重写,而这一形象数百年来的流传史也是一部西方不断认识中国的历史。