健康扶贫政策提升农村贫困老人主观幸福感了吗?

杨 鑫, 罗 霞

(西南民族大学 公共管理学院, 成都 610041;2.西南民族大学 商学院, 成都 610041)

我国由于地区之间经济发展不平衡,医疗保障水平参差不齐,不同群体之间因病致贫、带病无条件就医等社会现象屡见不鲜。相较于城市,农村老年人受制于有效的经济资源与医疗服务设施条件,更容易面临老人因患上重大疾病,家庭因无法承担昂贵的医疗费用而致贫返贫的困境[1]。2016年6月国家卫计委等15个中央部门联合发布《关于实施健康扶贫工程指导意见》(以下简称《意见》),《意见》的出台对于我国实现2020年农村贫困人口摆脱贫困目标具有重要的意义[2]。健康扶贫是以实现社会公平正义、全体人民共同富裕为终极目标,围绕农村贫困地区健康问题开展的保障性医疗制度[3]。实施健康扶贫工程能有效防止农村贫困人口“因病致贫、因病返贫”,释放正常医疗服务需求的同时提升农村贫困群体的健康状况,为巩固全面建设小康社会打下坚实的健康基础[4]。

党的十八大以来,党中央坚持以人民为中心,通过一系列政策举措惠及民生,增强群众的获得感与幸福感,使得人民生活更加有保障。(1)中国政府网:http://www.moj.gov.cn/pub/sfbgw/zwgkztzl/2022zt/20220311fjxzc/20220712ffsn/202210/t20221014_465306.html.目前,我国已全面消灭了绝对性贫困问题,解决农村贫困问题已取得阶段性成果,但农村群体的健康问题并不会因为实现了全面脱贫就彻底消失[5],通过评估健康扶贫政策对农村贫困老人这一较易返贫致贫特殊群体的幸福感影响及作用机制,对后期逐步完善健康扶贫政策,有效衔接推进乡村振兴具有重要的意义[6]。

通过文献分析发现,学者们分别从社会保障、老人内在因素和经济因素等方面对老年人的幸福感展开研究。从社会保障的角度看,桑林[7]依据CSS2015数据探究了社会医疗保险对于居民幸福感的影响,研究表明拥有社会医疗保险能显著提高幸福感,不同的年龄阶段和收入阶层,对于医疗保险的满意度存在一定的差异;马万超和汪蓉[8]运用CHARLS2011年和2013年的面板数据进行实证分析得出,新农合通过改善了健康状况、减少了医疗支出等作用机制提升了群体幸福感;王成勇等[9]从新农保政策的角度探讨农村老年群体幸福感,参加新农合能有效提升老年群体的健康预期,但参保时间长度对幸福感并不产生显著影响;刘琪等[10]通过构建模型探究农村老年人的幸福感,得出城乡医疗保险统筹显著提高了农村老人的积极情绪,并有效提升了老年人的健康预期,但对于实际健康的影响并不显著。在社会学领域学者们针对老年人幸福感研究提出了新的见解,但目前以农村老人幸福感作为研究内容的相关文献还较少,郭文山等[11]探究了老年群体内在需求如何对幸福感产生的影响,其研究结果得出老年人能力需求与关系需求的满足能通过间接情感依恋提升最终的主观幸福感;聂建亮和吴玉锋[12]从农村老人劳动参与与否视角切入探讨其主观幸福感,得出参与劳动的农村老人相较于退出劳动的农村老人主观幸福感值更低,劳动强度与休闲时长显著影响着农村老人的幸福感,休闲娱乐时长和种类的增加可以正向促进老人的幸福感;从经济的角度,聂建亮和胡艺杭[12]认为农村老人的主观幸福感受到主观消费水平的显著影响,压力型和享受型消费对农村老人幸福感产生显著且相反的结果表现。

关于健康扶贫对农村贫困人口的影响,国内外学者也展开了大量的研究。Wagstaff等[13]认为农村贫困人口致贫的重要影响因素是高额的医疗自付费用,使贫困人口无法支撑起巨额的医疗负担;Karan等[14]针对同处于发展中国家的印度尼西亚所实施的健康卡项目进行研究,健康政策的实施在一定程度上能增进民生福祉,但受制于贫困地区交通不便、医疗服务供给能力不足等问题,导致健康卡无法发挥其降低贫穷群体医疗经济负担的保障效果。我国自2016年实施健康扶贫政策以来,学者们对政策实施效果进行了思考。陈楚等[15]通过实证研究健康扶贫政策对贫困家庭经济负担的影响,相较于非贫困县,政策实施能有效降低贫困家庭医疗自付费用,但部分家庭仍会面临灾难性医疗支出增加家庭经济负担;申喜连和王玲[16]认为在我国进入相对贫困的治理阶段,为老人提供优质医疗服务以避免其因病返贫成为新时期健康扶贫的重要议题,提出将医养结合与健康扶贫有效结合是政策实施的关键举措;胡闰虎等[17]等对湖北省咸宁市新健康扶贫政策实施效果进行实证分析,得出政策实施后农村贫困人口医疗费用负担减少,灾难性事故支持显著降低,新健康扶贫“985”政策有效改善了医疗救助效果。戴德和陈友华[18]以江苏为例探讨健康扶贫对贫困人口脱贫的效应,通过实证可知健康扶贫政策落实的程度显著推动贫困患者脱贫。

综观已有文献,学者们针对健康扶贫政策实施效果和老人幸福感分别展开了丰富研究,但现有研究仍缺乏以健康扶贫政策对农村贫困老人幸福感效应进行分析与实证检验,这也为本文留下了研究空间。此外,学者们针对健康扶贫政策实施效果的研究较多以定性研究为主,以定量实证研究的文章也较多以某个省或地区的卫生部门实践数据进行分析,缺乏整体性健康扶贫政策实施效应的因果推断研究[19]。本文研究贡献主要体现在以下几个方面:第一,将农村贫困老人幸福感引入健康扶贫政策效果评估,对研究视角进行了创新,进一步拓宽政策实施效果涵盖范围,提升对个体的针对性;第二,运用2015年和2018年CHARLS数据构建PSM-DID模型测量健康扶贫政策对农村贫困老人主观幸福感的影响,更加精准地估计政策实施所产生的“净效应”;第三,通过验证健康扶贫对农村贫困老人幸福感的作用机制,找出提升人民幸福感的有效途径,为后期完善实施健康扶贫政策,有效衔接乡村振兴战略提供可借鉴经验与启示。

1 研究假设

健康扶贫政策作为过渡期巩固脱贫攻坚成果的保障性政策,对我国农村贫困老人幸福感产生了怎样影响?其又是通过什么作用机制影响其幸福感?这些问题的提出与解决,为新时期完善我国健康扶贫政策提供了方向,对于增强农村老人幸福感具有重要意义。因此,基于已有文献,对健康扶贫政策影响机制进行研究假设。

人是进行物质生产的基础,健康的身体状态是正常进行生产活动的保证[20]。老人随着身体机能衰退对医疗服务资源的需求更加强烈,由于我国城乡发展不平衡,农村医疗服务水平与城镇发展现状存在一定差距,老人生病时常小病拖成大病,最终导致的结果可能是“因病致贫”[21]。健康扶贫政策将制度倾向农村贫困家庭,设立建党立卡户对贫困人口采取健康动态检测,提升农村医疗服务质量与可及性,有利于改善农村贫困老人的身体健康,进一步增进其幸福感。此外,健康扶贫通过发挥政策福利效应降低未来健康风险带来的不确定性,减少农村贫困老人后顾之忧。基于此,对健康扶贫政策的作用机制提出假设:

H1:健康扶贫政策通过改善农村贫困老人身体健康状况进而提升其幸福感。

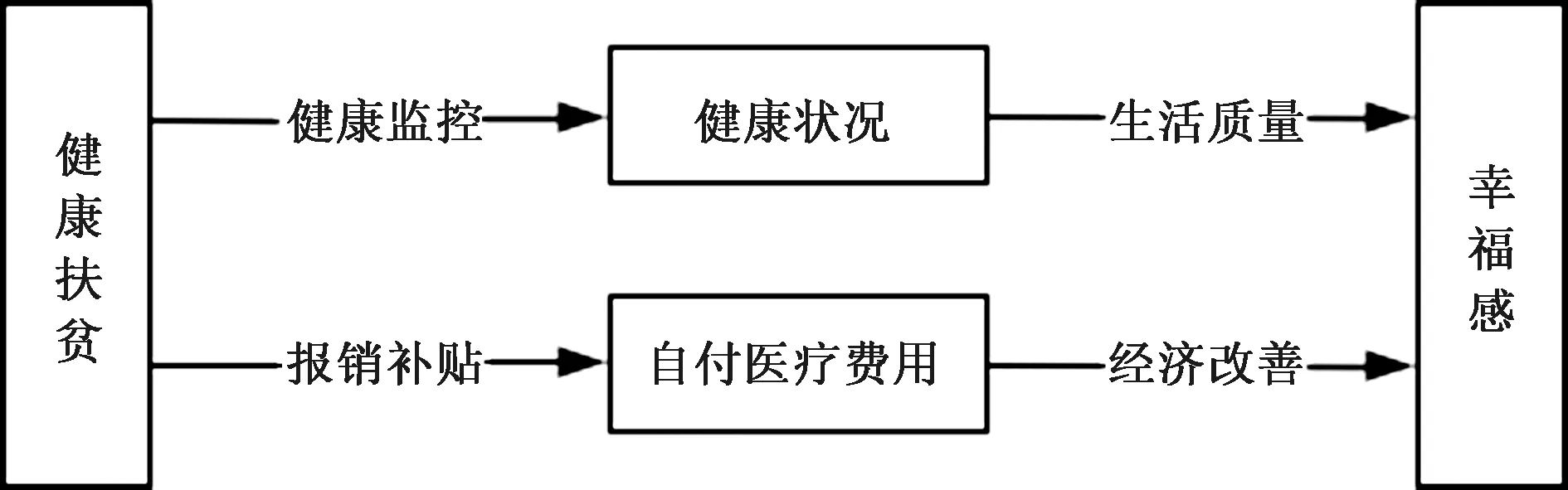

健康扶贫政策是为配合开展脱贫攻坚解决我国贫困问题而实施,在精准识别农村贫困家庭的基础上,进一步对贫困人口患病状况进行调查,通过建立贫困人口就诊信息管理系统为其提供精准保障措施[22]。传统设立的新农合因自愿参保,所以在统筹范围和保障力度上又非常有限,农村贫困老人可能由于自身经济条件限制而选择不参保,当发生重大疾病时即使有兜底保障也难以抵挡较大的健康风险。如今城乡医保、新农合和大病补充保险等共同构建了一张健康兜底网,能有效减轻农村贫困老人医疗经济负担,健康扶贫政策通过提高医疗费用和药品目录的报销比例,降低门诊及住院的经济负担。此外政策还设立了专项卫生扶贫基金、医药爱心扶贫基金等,在基本医疗保险和补充保险报销比例上若还存在较高的自付医疗费用,则由专门基金予以救助,保障贫困家庭因大病而返贫致贫,满足和释放农村贫困老人医疗需求,改善社会整体健康水平[23],提升其幸福感。基于此,对健康扶贫政策的作用机制提出假设(图1):

图1 健康扶贫政策对农村贫困老人幸福感影响机制

H2:健康扶贫政策通过降低农村贫困老人医疗费用支出进而提升其幸福感。

2 研究设计

2.1 数据来源

采用2015年和2018年中国健康与养老追踪调查(CHARLS)数据库作为研究样本,该样本数据库调查始于2011年,包含了全国大部分省(自治区、直辖市)、县级和村级单位,调查对象包含45岁及以上的中老年群体,调查问卷包含该群体的基本信息、家庭情况、健康状况、医疗支出、收入与退休金等内容,共计样本量2.3万个,具有一定的权威性和应用价值。

选用CHARLS数据库主要有以下几方面原因:第一,CHARLS数据含有能直接反映健康扶贫政策背景下的指标样本,以农村贫困老人是否为建档立卡贫困户作为自变量,相较于其他数据库,能得到较完整的数据指标。第二,该数据库在2015年和2018年分别展开全国性调查,所获得数据正好符合本文政策实施时间前后所设定模型数据需求,有利于进行两期平衡面板数据双重差分识别健康扶贫政策实施效果。基于此,对2015年和2018年的CHARLS数据进行匹配整合,保留年龄60岁以上户口所在地为农村的样本,保留至少参加了两期调查问卷样本,保留2018年调查被列为建档立卡户样本,剔除其他无关变量及缺失值后对数据进行匹配整合,最后得到一套包含两期数据的非平衡面板数据,有效样本共3 654个。

2.2 变量选取与描述性统计

1)解释变量。主要关注健康扶贫政策对农村贫困老人幸福感的影响,因此健康扶贫政策被认定为本文的解释变量,将2018年数据库肯定回答问卷中“您家是建档立卡贫困户吗”的农村贫困老人样本设立为处理组。

2)被解释变量。农村贫困老人的幸福感作为被解释变量,通过观测农村贫困老人健康扶贫政策实施前后情感体验的变化把握其幸福感的增减,主要从积极情感倾向与消极情感倾向两部分观测,两组情感互相对立能确保评价指标内部的一致性,增强研究结论的可信度。

积极情感倾向主要以问卷中“我对未来充满希望”及“我很愉快”作为评价指标进行赋值1~4,累计赋值得分区间为2~8,得分越高表示老人情感越积极;再以问卷中“我觉得我无法继续我的生活”和“我感到害怕”作为消极情感倾向评价指标,同样最后得分区间保持在2~8,得分越高表示老人的情感越消极。

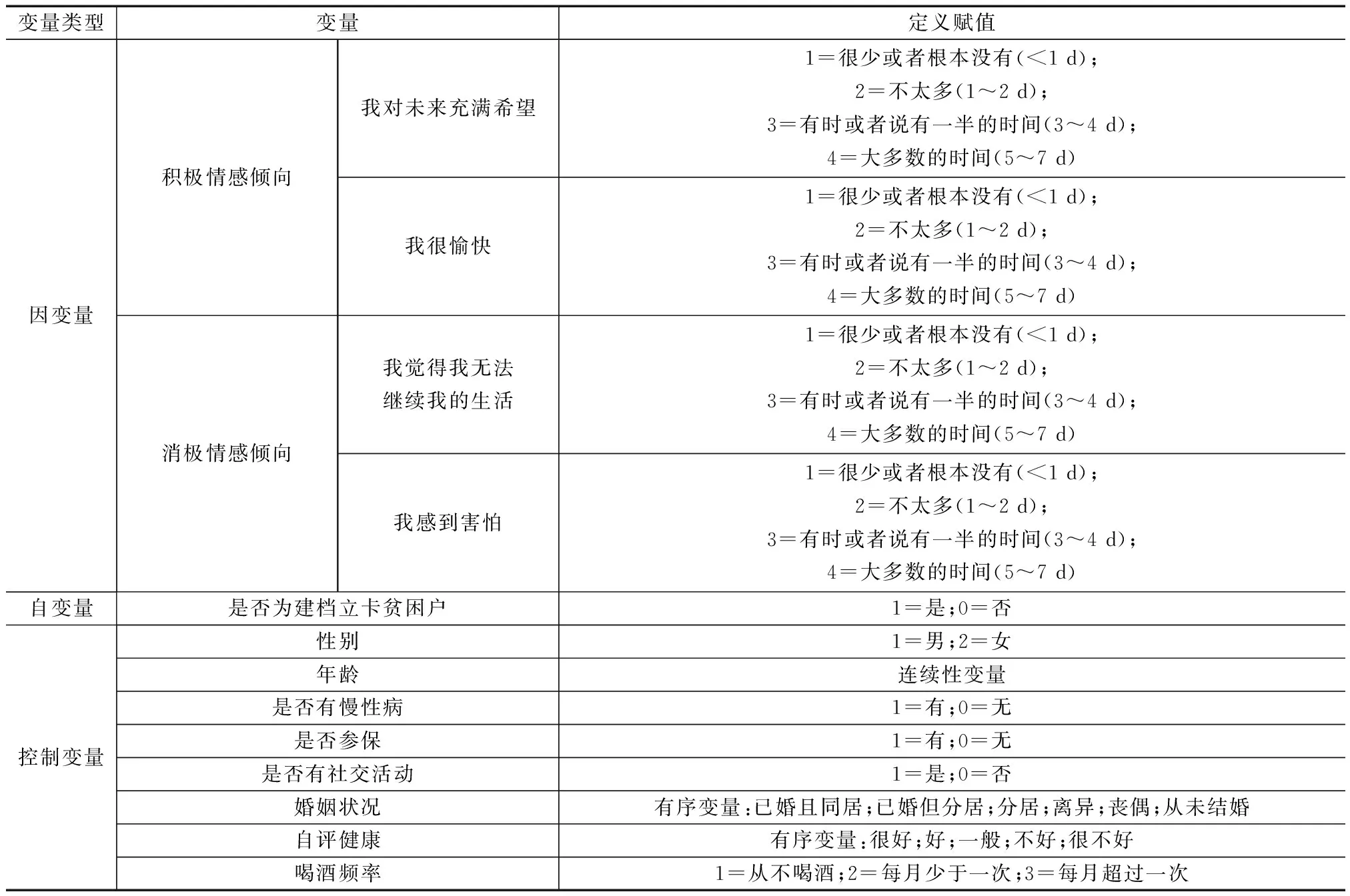

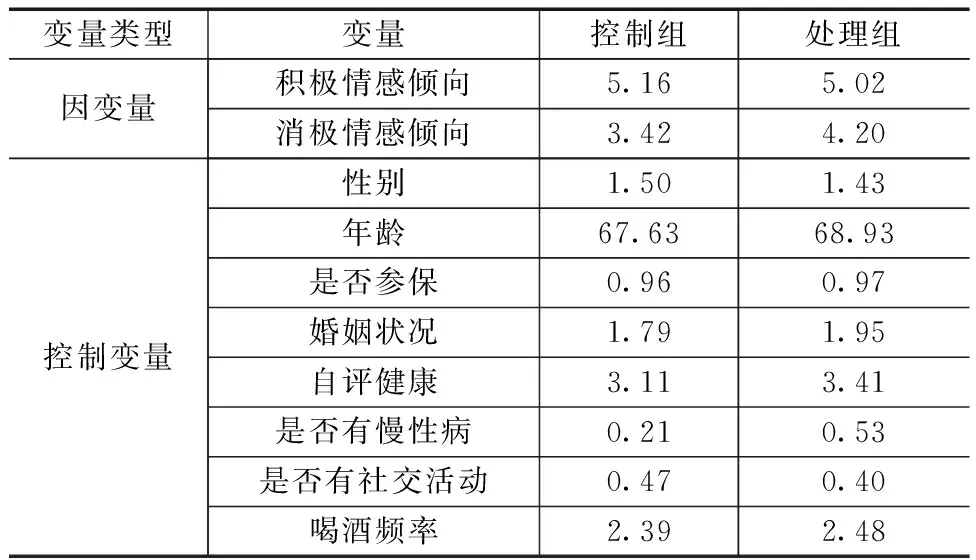

3)控制变量。控制变量主要为样本个体层面信息、家庭及制度层面信息,其中包括受访者性别、年龄、婚姻状况、自评健康、社会保险参保情况、是否有慢性病、是否有社交活动及喝酒频率,分别对各项指标进行赋值,变量的赋值情况如表1所示,对主要变量的均值描述性统计如表2所示。

表1 变量选取与赋值

表2 主要变量均值描述性统计

2.3 模型构建

采用准自然实验框架分析健康扶贫政策对农村贫困老人幸福感影响的政策效应,若农村贫困老人在样本期间内被列入建档立卡户,则为处理组,否则为控制组。参考李礼和路苗苗[24]、张郁杨和陈东[25]的研究方法,为避免不同时期样本内生性问题,采用PSM-DID模型通过倾向值得分匹配将控制组与处理组尽可能匹配相似的样本,使样本各方面特征保持相似,以此满足样本平行趋势要求,具体模型构建如下:

yit=α+βPolicyit+Xit+λt+γi+εit

(1)

式中:yit为样本i在第t期的幸福感,幸福感的表征主要由积极情感倾向与消极情感倾向两部分组成;哑变量Policyit为样本i在第t期是否实施了健康扶贫政策的虚拟变量;β为核心变量,反映健康扶贫政策对农村贫困老人幸福感的政策实施效果;Xit为一系列协变量,包括样本的性别、年龄、婚姻状况等;λt为时间固定效应,控制健康扶贫政策实施前后宏观因素所导致的差异;γi为个体固定效应,控制政策实施前后样本有无被设立为建档立卡户的固有差异;εit为随机干扰项。

3 实证分析

3.1 倾向得分匹配结果

运用K近邻匹配法,选定一系列协变量采用1∶1比例从控制组中选取样本进行匹配,使得控制组样本与处理组样本特征相同,匹配结果如表3所示。由表3可知,在匹配后协变量标准偏差保持在较低水平,一定程度上减少了偏差幅度,且两组样本不存在显著差异,达到较好匹配效果。

表3 倾向得分匹配平衡性检验结果

3.2 健康扶贫政策对农村贫困老人幸福感的影响

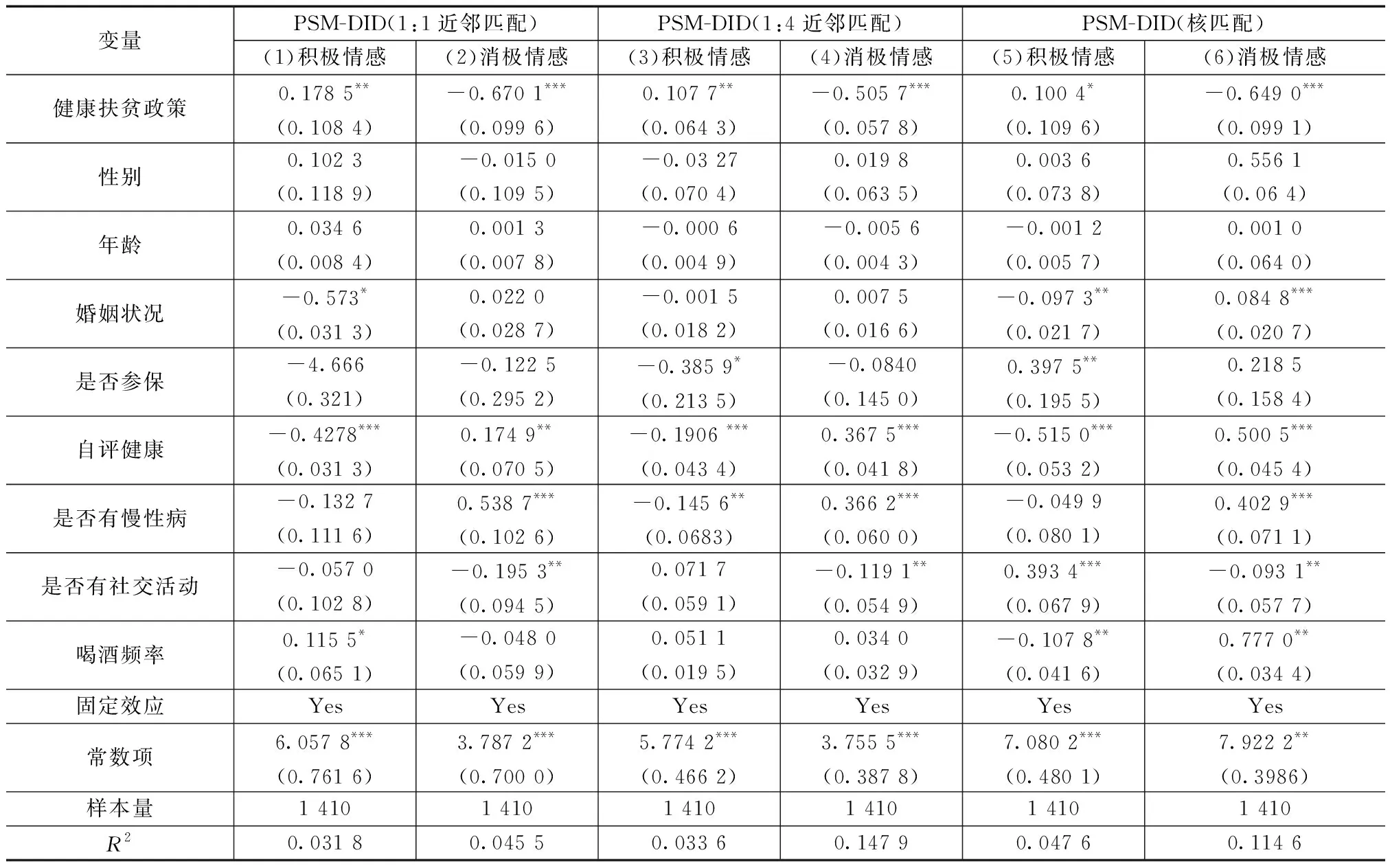

基于倾向得分匹配结果,通过式(1)估计得到样本面板固定效应回归结果(表4),表4中列(1)~(2)为采用PSM-DID模型按1∶1比例进行DID估计得到,将积极情感与消极情感作为估计被解释变量,通过控制时间固定效应及个体固定效应,所得回归结果显示,健康扶贫政策在5%的显著水平下对农村贫困老人的积极情感产生了显著正向影响,并在1%的显著水平下负向影响了其消极情感。从初步回归结果可知,健康扶贫政策的实施有助于提升农村贫困老人主观幸福感。为更好地验证回归结果稳健性,克服样本变动产生的系统性差异,进一步采用1:4近邻匹配与核匹配的倾向值匹配进行验证。表4中列(3)~(4)为基于1∶4近邻匹配的PSM-DID模型估计结果,列(5)~(6)为基于核匹配的PSM-DID模型估计结果。通过多种匹配方法进行验证估计结果,得到健康扶贫政策的回归系数始终对农村贫困老人的积极情感产生显著的正向影响,对消极情感始终产生显著的负向影响。

表4 健康扶贫政策对农村老人幸福感的影响

3.3 影响机制检验

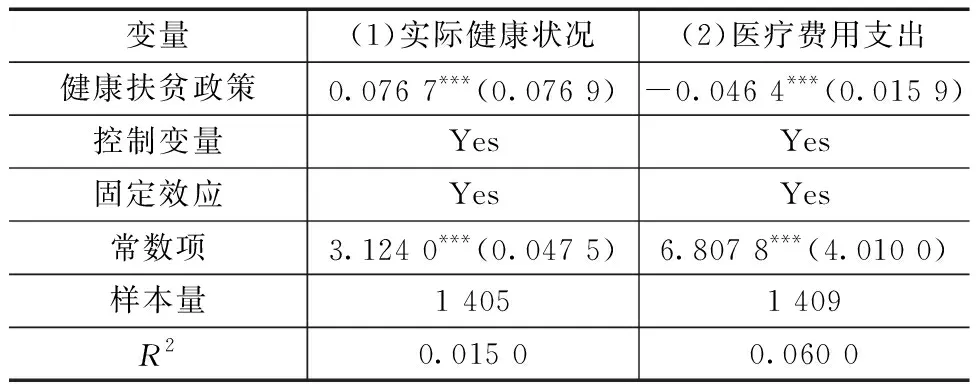

基于上述回归实证结果,得出健康扶贫政策能显著提升农村贫困老人幸福感这一结论。根据前文提出的假设,健康扶贫政策可能通过提升农村贫困老人健康状况减少了其部分医疗支出的路径作用于其主观幸福感,继续沿用基于核匹配的PSM-DID模型对其影响机制进行估计检验。

3.3.1 提升农村贫困老人实际健康状况路径检验

提升健康状况路径表示健康扶贫政策通过改善农村贫困老人实际健康状况对其幸福感产生正向影响的过程。对健康状况路径检验,根据问题“与上一次访问时您的健康相比,您觉得您的健康状况变好了吗?”进行衡量,选择“变好”记为1,选择“差不多”记为2,“变差”记为3,相较于上一次访问健康状况越好,则表示老人实际健康状况有所提升。表5列(1)显示,健康扶贫政策对农村贫困老人实际健康状况产生了显著正向影响,在1%的水平下显著提升了农村贫困老人的健康水平,验证了健康扶贫政策通过改善农村贫困老人身体健康状况进而提升其幸福感这一假设。疾病是长期扶贫开发过程中农村贫困人口最为突出的致贫因素,农村贫困老人随着身体机能退化更容易面临因病致贫、返贫的困境,必须瞄准致贫根源采取精准施策,通过构建密实的医疗保障网,提升农村基层医疗服务质量,实现“大病不出县、小病不出乡”的医疗目标,减少农村贫困老人对健康的顾虑与担忧,进而增强其获得感与幸福感。基于此,假设H1得到了验证。

表5 农村贫困老人幸福感影响机制检验

3.3.2 减少农村贫困老人医疗费用支出路径检验

减少农村贫困老人医疗费用支出路径检验认为健康扶贫政策通过降低农村贫困老人医疗费用支出以减轻其经济负担进而正向显著影响其幸福感。对医疗费用支出影响机制检验,通过问题“您过去一个月看病总费用大概多少?”确定其医疗费用支出进行衡量,对数额取对数处理。表5列(2)显示,健康扶贫政策对农村贫困老人医疗费用支出的系数显著为负,并在1%的显著水平下显著降低了农村贫困老人的医疗费用支出。由此可知,健康扶贫政策通过对农村贫困人口实施倾向性政策,基于多种保障政策在报销比例、医疗费用起付线及药品目录等方面实施“一揽子倾斜政策”,全面提升农村贫困人口医疗保障水平,缓解了农村“看病贵”的难题,增加农村贫困老人改善生活的其他费用支出,整体上提升老年人的生活效用,提升其幸福感。综上,假设H2得到了验证。

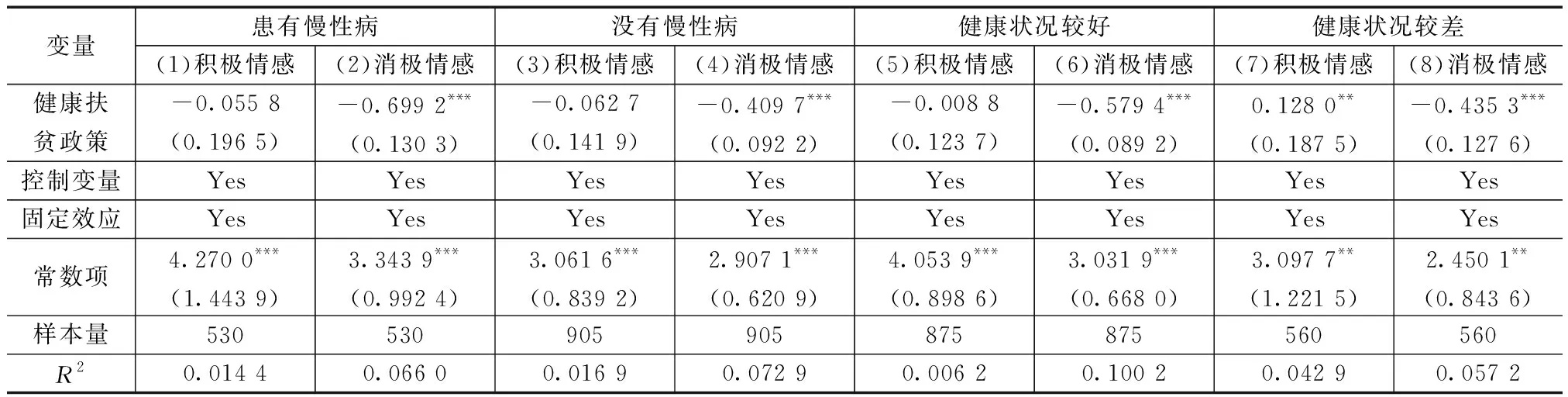

3.4 异质性分析

健康扶贫政策对农村贫困老人幸福感的影响对于不同特征的老人可能存在异质性,通过异质性分析可以进一步了解健康扶贫政策实施对目标群体所产生的政策效应,根据结果提出相关政策。根据前文得到的估计结果,主要从是否患有慢性病及健康状况两方面进行异质性分析,回归结果整理如表6所示。

表6 健康扶贫政策对农村贫困老人幸福感的异质性影响回归结果

首先从农村贫困老人是否患有慢性病的异质性分析回归结果可知,健康扶贫政策对患有慢性病和没有患慢性的农村贫困老人的消极情感均产生了显著的负向影响,在一定程度上减少了农村贫困老人的消极情绪,对其积极情感的影响不显著。其次分析不同健康状况的农村贫困老人受到健康扶贫政策影响的效果,回归结果显示,健康扶贫政策显著降低了健康状况较差和较好的农村贫困老人消极情绪,显著提升了健康状况较差的农村贫困老人积极情绪。可能的原因是,健康扶贫政策的实施,为农村贫困老人提供了一张密实的医疗保障兜底网,无论是否患有慢性病或健康状态如何,老人在这张保障网下均减少了消极情绪,增加了对自身健康的信心,提升了其获得感与幸福感。

4 结论与启示

4.1 结论

利用准自然实验框架,通过PSM-DID模型证实了健康扶贫政策提升了农村贫困老人的主观幸福感。研究表明:健康扶贫政策对农村贫困老人的积极情感产生了显著的提升作用,并显著降低了其消极情感,对于提升农村贫困老人生活效用、增强其获得感与幸福感具有明显的促进作用;影响机制检验结果显示,健康扶贫政策通过提升农村贫困老人实际健康状况、降低医疗费用支出的路径提升了其主观幸福感;通过异质性分析发现,健康扶贫政策无论对患有或没有慢性病、健康与否的贫困老人的消极情绪均产生显著的负向影响,显著提升了健康状况较差的农村贫困老人积极情绪。

4.2 启示

健康扶贫政策基本解决了农村贫困人口“看病难、看病贵”的难题[26],新时期健康扶贫政策对巩固脱贫攻坚成果,与乡村振兴有效衔接具有重要意义[27]。

一是保障倾斜性支持政策力度和保障待遇不减,设立国家和地方大病、重病专项健康帮扶兜底保障资金,提升健康扶贫政策动态监测力度,提升医疗保障资金的保障作用,在“保基本、兜底线”的基础上完善补充保障制度,加强对重特大疾病的保障力度;二是推动医疗服务资源下层,“填平补齐”脱贫不稳定地区基层医疗卫生服务资源缺口,实现农村脱贫地区患者“大病不出县,小病不出乡”的就医目标,增加农村各类专业医疗人才培养项目,满足农村脱贫地区患者的健康服务需求[28];三是现阶段脱贫攻坚已全面解决了绝对贫困问题,但脱贫的长期性和因病致贫的可能性是需要直面的难题,在脱贫后还存在潜在返贫风险和处于贫困边缘的相对贫困的大量群体存在,需要在已有的建档立卡户保障力度及待遇不减的同时,构建新型帮扶保障制度将健康帮扶边界拓展至重点群体,同时建立脱贫监测预警体系,通过全方位医疗保障网降低脱贫人口医疗支出负担[29];四是基于大健康理念的视角,将健康扶贫政策由以治病为中心的事后补偿机制转换为以人民为中心的疾病预防型健康帮扶制度,加快落实“健康中国2023”战略,加快建设健康乡村,对脱贫不稳定地区加强疾病预防工作,提升农村脱贫不稳定地区居民健康素养,贯彻“大健康”理念培养居民更加健康的生活与行为方式[30],为过渡时期农村脱贫居民提供强有力的医疗保障。