农村教育水平对收入的影响及其减贫效应

陈晓娴

(南京审计大学公共管理学院,江苏 南京 211815)

0 引言

随着扶贫攻坚战取得全面胜利,中国成功实现9 899万农村贫困人口全部脱贫,消除了千年绝对贫困。 但相对贫困现象仍将伴随我国社会主义初级阶段长期存在。 贫困也呈现出复杂性和多样性的特点。 联合国开发计划属(UNDP)[1]基于Alkire 和Foster[2]的A-F 方法进而提出多维贫困指数(MPI)。 贺坤和周云波指出教育是造成我国农民工多维贫困的主要因素之一,因此提高教育水平被视为发展减贫事业的重要举措[3]。

宋静利用CHNS 数据库中1989 年到2015 年共10 轮的调查数据,实证指出:在现行贫困标准下,教育投资对中国农村减贫发挥积极正向作用,且效应力度呈现先增后减的倒“U”型变化。 国外学者也得出类似结论[4]。 Schultz 认为人力资本水平在一定程度上决定了消费者个人收入水平,因此政府应加大教育投入力度[5]。 Kurosaki 和Khan 利用巴基斯坦跨期农村数据,实证表明教育可以有效解决农村地区的贫困问题[6]。 Fang 等利用定量研究方法将各种投资的减贫战略数字化,结果显示教育投资的减贫成效最好[7]。

综上,教育作为造成个体尤其是农村地区个体多维贫困的主要因素之一,对人均收入水平的增加,以及贫困消除有着不可磨灭的作用。

1 理论机制与研究假说

1.1 理论机制

20 世纪60 年代,美国经济学家舒尔茨和贝克尔创立人力资本理论(Human capital theory),该理论认为人力资本是一种表现在个体身上的非物质资本,即对生产者进行教育、职业培训等支出及其在接受教育时的机会成本等的总和,表现为蕴含于人身上的各种生产知识、劳动管理技能以及健康素质的存量总和。 人力资本理论主要研究对象是人力资本投入和收益之间的关系,其中,教育投资与收益之间关系的研究最为突出,最具代表性的就是明瑟收入方程。

1.2 研究假说

基于理论机制提出以下假说并展开研究:

假说1:在其他条件不变的情况下,农村个体受教育程度对其收入有显著影响,农村个体受教育程度越高其所得到的收入也随之提高。

假说2:在其他条件不变的情况下,农村个体受教育程度对其收入的影响主要存在着性别以及工作性质的差异。

2 模型设计与变量选择

2.1 模型设计

基于众多学者的研究成果,文章利用个体接受的最高教育程度来衡量个体的知识;利用潜在的工作年限即工龄来衡量个体工作经验。 但工作技能与工作年限之间并非简单的线性关系,而是先增后减的倒“U”型曲线,因此借鉴宋静[4]的模型,将工作年限的平方引入模型以保证估计结果的准确性。

为检验关键解释变量对被解释变量的解释程度,还需对健康状况、性别、工作性质和年龄等变量进行控制,于是将明瑟的收入方程简化成以下模式:

其中,health、gender、work 与age 均为控制变量。lnwagei表示第i个农村个体总收入(元/年),edui代表第i个农村个体受教育程度,expi和exp2i分别表示第i个农村个体的工作年限和工作年限的平方,healthi表示第i个农村个体的健康程度,genderi表示第i个农村个体的性别,worki表示第i个农村个体的工作性质,agei表示第i个农村个体的年龄。β1为受教育程度估计系数,用来描述农村个体每增加一个的教育程度所得到的收入对数增长的百分比。

2.2 变量选择

收入:指农村居民个人总收入(元/年),为了缩小数据之间的绝对差异以及避免个别极端值的影响,对个人总收入wage 变量取对数,产生新的变量lnwage。

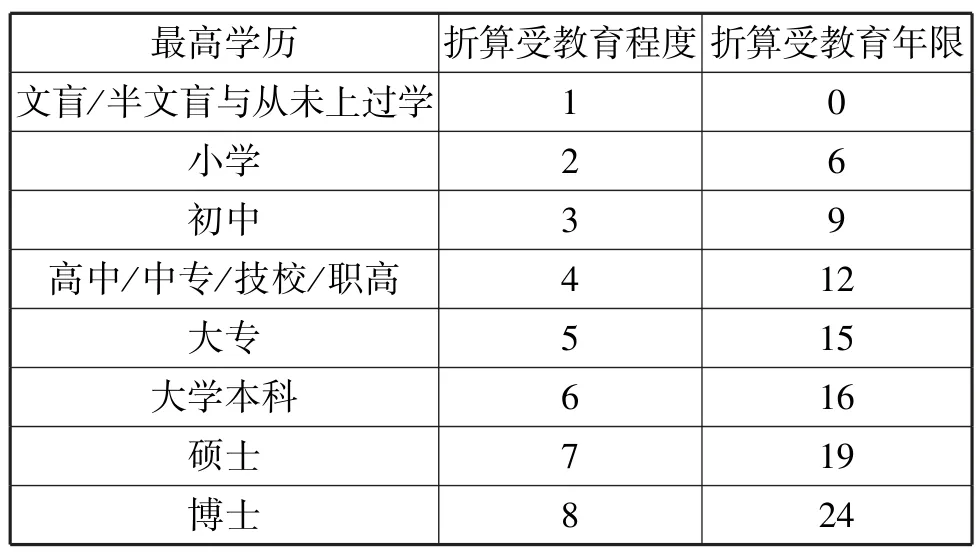

受教育程度:参考国内外学者的研究成果,将最高学历进行折算,得出其受教育年限,具体如表1所示。

表1 受教育程度折算

工作年限:采用宋静[4]的核算方式,用潜在工作年限作为代理变量,计算方式为“年龄-受教育年限-6”,具体见表1。

工作年限的平方:计算方式为“工作年限的平方/100”。

健康程度:对健康状况给出的信息设置虚拟变量,即将不健康的变量设为1、一般设为2、比较健康设为3、很健康设为4、非常健康设为5。

性别:依据相应数据集给出的信息设置虚拟变量,当性别为“女”时,虚拟变量设为1;否则,设为0。

工作性质:依据相应数据集给出的信息设置虚拟变量,当工作性质为“非农工作”时,虚拟变量设为1;否则,设为0。

年龄:年龄作为连续性变量可直接作为控制变量放入模型之中。

数据来自中国家庭追踪调查(CFPS)的2018 年微观调查数据库,最终筛选出具有中国农业户口的、现已不上学、已工作并且尚未办理退休手续的个体,剔除了关键变量具有缺失值的个体,共得4 312组样本观测值。

3 实证结果与分析

3.1 描述性统计

表2 给出了2018 年样本中关键性变量的一些统计值。 所筛选出的可用样本数据量均达到4 000以上,足以支撑下一步的实证研究。

表2 主要变量的描述性统计

3.2 回归结果分析

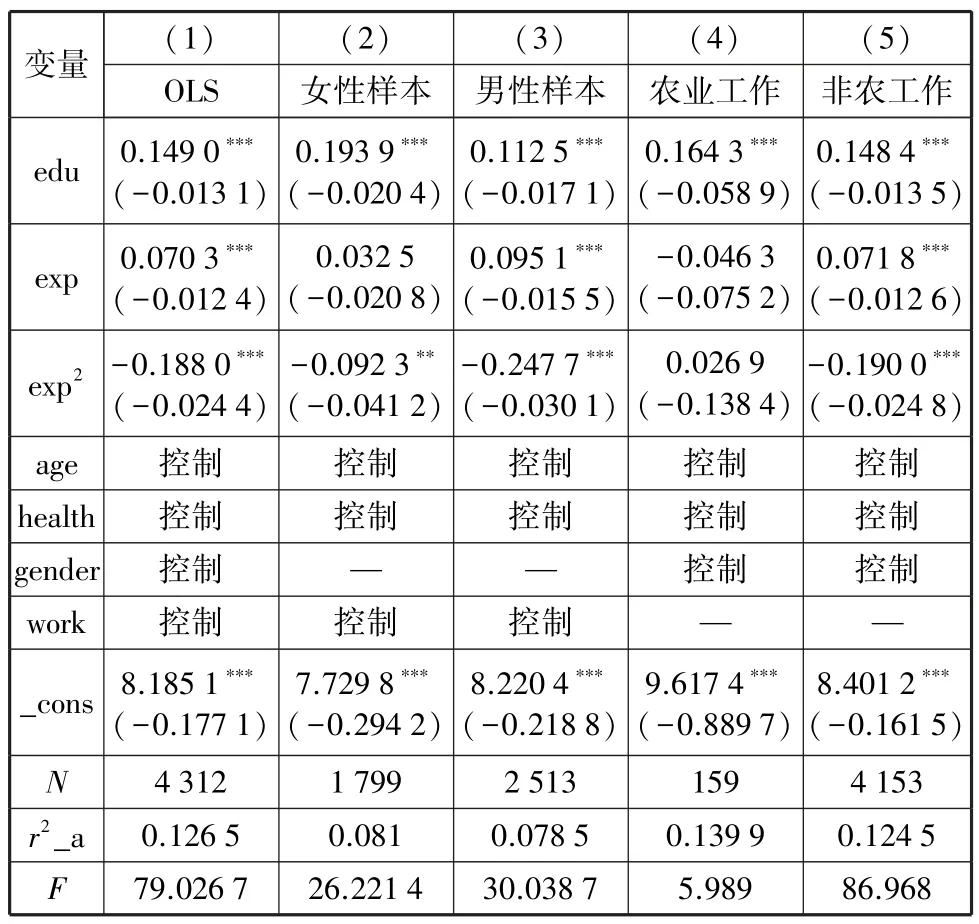

基准回归结果如表3 所示,回归结果显示受教育程度变量的回归系数都为正值并且在统计上是高度显著的,显著性水平达到0.01。 具体来看,模型(1)结果在控制了年龄、健康程度、性别和工作性质后,农村个体的受教育程度每增加一个单位,相应的收入对数增长14.90%,影响显著。 在控制了年龄、健康程度和工作性质后,模型(2)中女性农村个体的受教育程度每增加一个单位,相应的收入对数显著增长19.39%;模型(3)中男性农村个体的受教育程度每增加一个单位,相应的收入对数显著增长11.25%。 就该样本而言,受教育程度每增加一个单位,女性农村个体相应的收入对数增长高于男性农村个体,高出8.14%,存在较大的差异。 可见受教育程度或者说学历对农村女性个体的收入增长而言影响更大。

表3 调查样本回归结果

除了教育,行业差异和地区差异等因素对个人收入也有着非常显著的作用。 在控制了年龄、健康程度和性别后,模型(4)显示从事农业工作的农村个体的受教育程度每增加一个单位,相应的收入对数显著增长16.43%。 同样地,模型(5)指出从事非农工作的农村个体的受教育程度每增加一个单位,相应的收入对数显著增长14.84%。 就该样本而言,受教育程度每增加一个单位,从事农业工作的农村个体相应的收入对数增长高于从事非农工作的农村个体,高出1.59%。 对主要职业为非农业的个人来说,非农业工作者的收入显著高于农业工作者,这也是我国农村经济发展面临的重大问题,即如何通过教育投入实现农业产业的扶贫。

4 研究结论与政策启示

4.1 研究结论

通过对实证结果的分析,得出如下结论:

(1)在其他条件不变的情况下,农村个体受教育程度对其收入有显著影响,农村个体收入与受教育程度正相关。

(2)在其他条件不变的情况下,农村个体受教育程度对其收入的影响主要存在着性别以及工作性质的差异。

4.2 政策启示

4.2.1 持续增加教育财政投入,合理分配教育资源

坚持科教兴国战略,始终将教育作为促进整体发展和保障改善民生的重要抓手,政府应不断加大教育投入力度。 尤其是要增加对农村地区的基础教育投入,优化教育资源,着重关注教育资源的合理分配,从根本上改变农村地区贫瘠的教育面貌。 同时,需加强各级政府、媒体和社会的监督管理,确保教育扶贫资金落到实处。

4.2.2 优化公共教育支出结构,增强个人或家庭教育投入意识

公共教育支出有利于促进家庭的教育支出,特别是对农村家庭与收入低的家庭。 且政府不仅要大力增加教育投入,更要提高公共教育支出中对个人或家庭的补助比例,减轻贫困家庭的教育负担。 优化公共教育支出结构,有利于增强农村个人和家庭的教育意识,增加其教育投资,缩小城乡、高低收入者之间的教育差距。

4.2.3 推动城乡统筹发展,重塑要素在城乡间的双向流动

借助人口的流动打通城乡交流的屏障,实现教育资源的资本要素共享,不断满足贫困地区的贫困人口的需求,积极引导“互联网+”模式,将城市与农村的教育资源配置联合起来,在农村课堂中融入城市优质资源,更好地发挥其溢出效应。 同时,政府要制定与完善有效的人才政策与措施吸引农村人口,为农村建设家乡留住人才,推动城乡统筹发展。

4.2.4 鼓励民间资本进入农村教育投资领域

结合国家的相关政策与法规,积极鼓励民间资本投入教育领域,正确指导社会资本进行教育项目的投资,拓宽民间资本进入教育领域、参与教育事业发展的渠道,建立人才联合培养机制。 政府应积极购买教育服务,发挥引导职能,把重心放在教育规划上,充分发挥市场机制作用。