侵夺或取代:藩镇层级所见唐中后期观察使与刺史的政治互动

贾淋婕

(西北大学历史学院,西安 710127)

使职侵夺及职事官职权的旁落似为唐中后期官制的一大特点,两者互为因果导致了唐代官制的破坏和崩溃。“侵官”之说唐人已有论断,《新唐书·裴潾传》记述宪宗朝裴潾曾认为以宦官为馆驿使是“侵官”之举,以“侵”形容使职和职事官两者关系。赖瑞和从侵夺之说本身出发,以为“站在官制演变的角度,一旦职事官无法应对新的需求,掌权者便会委任使职来执行任务,这是自然的现象,不应视为‘侵夺’或‘侵权’”[1]50。赖瑞和倾向用“取代”等正面用词来说明唐中后期两者之间的关系。安史之乱后唐代最大的变化即林立的藩镇成为地方秩序一环,藩镇长官既有理军的节度使亦有理民的观察使,就观察使而言,其经过初唐多次演变在乾元元年(758)正式定名,观察使权力范围和州级刺史达到高度一致,观察使对刺史似亦有侵夺或取代的迹象。张卫东、刘勇从刺史地位角度探析两者关系,其认同唐中后期为道、州、县三级制,并在考察中不限地域,将时间贯通至五代。[2]道、州、县三级制是学界传统主流认知。此外,亦有部分学者以为彼时存在州、县二级制。郑炳俊以为州与中央的直达权力在唐中后期仍被落实。[3]刘诗平指出州是具有实体的行政机构,使府长官虽可对州县行使行政权力,但地方仍属州县二级制。[4]陈志坚和张达志在二级制的基础上提出朝廷、藩镇和州县的三角形关系。陈志坚亦关注州与中央直接联系,提出中央、藩镇和州三角形概念。[5]张达志通过示意图加以阐释,指出朝廷强调州直达具有限制刺史与使府长官私相连接的意图。[6]52-70为探析层级秩序下两者在唐中后期的政治关系如何,本文以观察使与刺史职能的重叠性切入,将视野置于观察使权力增扩及藩镇类型形成的代宗至宪宗时期,重点分析藩镇在唐中后期的层级地位,由此管窥安史之乱后唐廷对藩镇和州之间权力架构的重建,研究江淮地区具体政务运作中,藩镇使职与州级刺史对秩序规定的遵从与失控并考察朝廷为平衡地方内部各层级而进行的柔性调和。

一、分层共治:安史之乱后地方权力架构

观察使在唐代经历巡察使—按察使—采访使—观察使的流变轨迹,身份也由监察使职转变为地方长官。有关唐中后期观察使的权力,韦丹和王仲舒的政治经历可见一斑。韦丹“徙为江南西道观察使”[7]5630后在管内监管官吏、罢免冗官、劝导百姓、助民建造、开辟市场、营建新厩、筑堤扞江、灌溉田亩。王仲舒任江西观察使后,“奏罢榷酒钱九千万,以其利与民……又出库钱一千万,以丐贫民遭旱不能供税者。禁浮屠及老子为僧道士,不得于吾界内因山野立浮屠老子像,以其诳丐渔利,夺编人之产”[8]535。此外,史载常见观察使表地方某百姓、某家族盛行,请减其赋税、旌其门闾;上奏对地方州县进行析置或废置;呈奏地方神异现象或管理民间信仰等。可见,观察使既须保持地方宏观经济秩序的稳定,又须对州县诸事及地方百姓进行精准了解。整体而言,唐中后期观察使如洪迈所言“兵甲、财赋、民俗之事,无所不领”[9]509。

作为地方另一高级长官的州刺史,《唐六典》等史料皆明确记述刺史安抚管内、考核官吏等职能,分处使职和职事官体系的观察使和刺史职掌方面高度类同,两者之间的政治关系成为安史之乱后地方权力架构的重点。

观察使和刺史的关系取决于藩镇和州的关系。初唐地方一直实行州县二级制,随着虚设的、具备巡察性质的道向实体层级机构发展以及与节度使制的结合,道的建制扩大、制度建设加强,唐中后期形成道(藩镇)—州—县的三级制。[10]107“垂直三级制”观点为学界传统和主流观点,但部分学者关注唐中后期州与中央的直达关系,以为唐朝一直实行二级制,并未发展为三级制的形态。垂直三级制本质是藩镇(道)的最高层级地位和藩镇一级的不可逾越性,二级制本质是藩镇的存在并未影响州级和中央的上下互动,通过诏敕等史料梳理可见藩镇与州县之间的关系并非单纯的垂直三级制或二级制,应存在较为复杂的地方秩序。

玄宗朝节度使和采访使合置促使藩镇和道的融合,乾元以后“分天下为四十余道,大者十余州,小者二三州”[9]509,除却藩镇使府所在的治州外,藩镇地域上管辖多个属州,在地方政务运作中,藩镇也相应发挥着高层级的作用。早在开元时期,地方刺史任命存在一定问题,《资治通鉴》卷二百一十一“开元四年二月”条记载:“上虽欲重都督、刺史,选京官才望者为之,然当时士大夫犹轻外任。”[11]6835且存在“天下三十余州缺刺史,升平日久,人皆不乐外官”[11]6909的情况。玄宗朝十分之一州级长官的阙员和重内轻外的任官思想致使中央和地方官员行政素养差距加深,地方长官话语权减少,州县管理的质量下降。且诸州多平行关系,当遭逢牵扯多州之事时,诸州选择各异,出现“州府不详文理,或申省取裁,或奏候进止”[12]6023的情况,朝廷亦难以州为单位解决地方难题,诸史可见大凡涉及地方财政和民生,重要但复杂,中央更需指令下达者和事件统筹者,因此观察使的作用凸显,藩镇成为州县之上的行政层级。在日常政务呈奏和诏敕下达中亦可见藩镇属于州县之上的一级,广德元年(763)八月准吏部奏:

委诸州府县于界内应有出身以上,便令依样通状,限敕牒到一月内毕,务令尽出,不得遗漏。其敕请令度支急递送付州府,州司待纳状毕,以州印印状尾,末缝相连,星夜送观察使司。定判官一人,专使勾当。都封印,差官给驿递驴送至省。[12]7559

《通典》卷十七《选举五·举人条例》记载:

每年天下举人来秋入贡者,今年九月,州府依前科目,先起试其文策,通者注等第讫,试官、本司官、录事、参军及长吏连押其后……封题讫,十月中旬送观察使,观察使差人都送省司,随远近比类,须合程限。省司重考定讫,其入第者,二月内符下诸道、诸州追之,限九月内尽到,到即重试之。[13]426-427

可见,在统筹性地方事务中,藩镇属于诏敕承认的重要环节。唐前期刺史为地方最高一级,直接对接中央,但上述史料说明在统筹性事务的安排和奏报上,刺史直接承接中央的身份由观察使取代,且“节度、观察使降为刺史,刺史降为上佐”[13]455的贬谪次序亦说明了州级刺史层级地位的下移。郑炳俊以为彼时州的权力割让于藩镇观察使[3]379,但实际上朝廷为统筹地方事务和解决地方问题,将藩镇纳入地方层级秩序,州刺史出现的“次级化”倾向。

州的次级化倾向并不意味州丧失与中央的政治联系。史载多见“(刺史)到任交割后,并须分析闻奏”[14]1189,“丰州奏:‘中受降城与灵州城接界,请置关。’”[14]1872说明唐中后期州级刺史依旧可以越过藩镇一级和中央保持联系,垂直三级制具备的层级不可逾越性并不成立。州刺史虽然有上达的权力,关于朝廷直下的记载,多属朝廷对州事务呈奏的回应,如长庆元年(821)朝廷核实江州刺史上奏后,颁布《免江州逋赋诏》。除此之外,朝廷旨意的下达或更多遵循“君之命行于左右,左右颁于方镇,方镇布于州牧,州牧达于县宰,县宰下于乡吏,乡吏传于村胥,然后至于人焉”[15]1314-1315的模式,朝廷下达至州的断链说明彼时州刺史并未如初唐刺史一般完全保留二级制下刺史与中央的全面联系。

传统意义上的三级制或二级制中,最高层级起到全面管辖低层级和与中央直接联系的作用,低层级处于被管辖的地位,各长官之间应是上下级的关系。郑炳俊认为唐中后期州在接受观察使统辖的同时,确实与中央在行政上有直接联系,三级制和二级制都并存。[3]401-402看似并存的两种模式说明藩镇高层级的不可逾越性和刺史直接联系中央的全面性在唐中后期并未完全贯彻,地方秩序中出现了州刺史次级化倾向和朝廷下达的断链,而在地方权力架构中藩镇亦并未被赋予完全统辖州的地位,朝廷对藩镇、州的权力架构更多体现了“分层共治”。

分层即基于藩镇(道)、州、县三级的存在,体现了藩镇统筹事务的作用,代宗《诫别驾县令录事参军诏》记载:

又别驾秩位颇崇……别驾、县令、录事参军、有犯赃私、及暗弱老耄、疾患、不称其职、户口流散者,并委观察节度等使与本州刺史,计会切访察闻奏……其刺史不能觉察,仰观察节度使具刺史名品闻奏。如观察节度管内不能勾当,郎官御史岀入访察闻奏。[16]513-514

敕文体现刺史具体管理并汇报至观察使的过程,藩镇依旧是地方事务统筹汇合的最高级,而强调观察使等与刺史共同计会访察说明刺史在事务运作中依旧处于重要地位,唐中后期观察使领州多三州以上,甚至存在一道内十几州的情况,且现实任命中,部分观察使可以异地兼任。如路嗣恭任江西道观察使时,“岭南将哥舒晃杀节度使吕崇贲反,五岭骚扰,诏加嗣恭兼岭南节度观察使”[17]3500。异地兼任促使观察使行政管理区扩大,其所管州县数量更为庞杂,会存在鞭长莫及的情况。观察使直接管辖能力或触及刺史,但对管内诸县的管理仍需经过州级刺史一层,因此刺史所在层级在地方秩序中亦属不可缺失的一环,观察使的存在并不意味着刺史的闲职或消亡,因此在制度规则层面,藩镇长官并非取代州级刺史,同时也不是“藩镇对州正常行政事务的侵夺”[18]321。

共治说明刺史独立施政空间的保留和朝廷对观察使、刺史两者的同时关注,通过刺史和观察使职能可见刺史和观察使可以同时对州事务进行呈报和处理,观察使和刺史皆可为州具体事务负责,且史载多见“外道有观察使、刺史,迭相监临”[17]4446,“命黜陟使与观察、刺史约百姓丁产”[11]7393,“请各委州府长官自选用……请兼委本道观察使,共铨择补授”[13]453等,说明行政规定中,朝廷不断同时强调观察使和刺史在地方事务的作用。刺史并非属于观察使的私属官员或下级,刺史依旧保持着独立的行政空间和权力,职权并未被侵夺或架空,刺史与观察使共同承担事务的完成。

整体而言,刺史掌具体,观察使举大纲,两者承担不同职责,朝廷通过“分层共治”,既解决前述诸州松散导致的问题,促进政务的有序处理,又可针对藩镇对唐朝体制造成的分裂倾向进行遏制。

二、互动现状:江淮八镇所见“分层共治”的实现与失序

“分层共治”是唐廷针对安史之乱和藩镇林立的反应,朝廷将势盛的藩镇置于王朝地方层级的一环,以稳定地方秩序,也正因藩镇(道)一级并非地方秩序内部衍生物而属外部加入,刺史依旧保持二级制时期的部分权力。然层级增多和刺史次级化倾向意味着地方事务处理的复杂性增强,且“地方是制度的具体实行者。地方常常通过实际的运作来体现自己的意志”[5]前言4。因此,现实或存在藩镇长官过于跋扈,“专私其所领州,而虐视支郡”[9]509的情况。一镇之中,观察使理民,节度使理军,若探析观察使和刺史在“分层共治”架构下的政治互动现状,需要选择观察使为主导角色的地区。江淮八镇属于东南财源型藩镇,较其余类型藩镇更突显民政及经济功能。就设置时间而言,八镇设观察使时长远超设节度使时长。[19]28-30观察使是与刺史互动的主要对象,且江淮地区观察使多是中央朝臣或与中央关系亲厚的官员。[20]39军事跋扈性不显。因此,可以江淮诸道为例管窥观察使与支郡刺史现实互动中对“分层共治”架构的遵从与突破。

江淮诸道整体上遵循前述的层级性,如段居贞妻“小娥悉疏其人上之官,皆抵死,乃始自言状。刺史张锡嘉其烈,白观察使”[7]5828。如李渤出为虔州刺史后,“奏还邻境信州所移两税钱二百万,免税米二万斛,减所由一千六百人。观察使以其事上闻”[17]4440。根据“两唐书”,有12 位观察使记载详细事迹并被称善政,且多观察使善待刺史、善听刺史谋划等记述,可见江淮地区的观察使并非完全呈现虐视支郡的状态。江淮观察使多亲厚于中央者,受到皇帝和宰臣群体的影响或牵制程度更深。观察使会贿遗朝廷权贵以求仕进或禁中名誉、管内纳垢以乘贵人意。“两唐书”记载代宗至宪宗朝观察使贿宰臣有九例,皆为江淮观察使。如陈少游“初结元载,每年馈金帛约十万贯,又多纳赂于用事中官骆奉先、刘清潭、吴承倩等,由是美声达于中禁”[17]3564。如江南西道观察使魏少游“承元载意苟容之(贾明观)”[17]3337。同时观察使的迁转亦可作为皇帝抑制宰相党羽的手段,如贞元初福建观察使吴凑的迁转是为了取代窦参之党李翼。然统观代至宪宗时期,江淮观察使虽有遵从层级秩序、与刺史良性互动者,但史载观察使亦多乖职者,其在互动中对刺史的影响多集中于政治仕途和经济两方面。

“江西裴堪按虔州刺史李将顺受赇,不覆讯而贬”[7]4998之事说明观察使作为央地互动的重要媒介,中央因信赖观察使呈奏不加核实。因此,观察使可借自身权力进行一定的政治操作。《旧唐书·令狐峘传》记载:

齐映廉察江西,行部过吉州。故事,刺史始见观察使,皆戎服趋庭致礼。映虽尝为宰相,然骤达后进,峘自恃前辈,有以过映,不欲以戎服谒……映虽不言,深以为憾。映至州,奏峘纠前政过失,鞫之无状,不宜按部临人,贬衢州别驾。[17]4014

传记未见令狐峘乖职记载,难知其具体事实,但史料叙述逻辑指向齐映奏令狐峘政务过失与刺史不礼待观察使有关。令狐峘在衢州任职10 年,顺宗继位之初“以秘书少监征,既至而卒”[17]4014。可见观察使一次呈奏对刺史仕宦生涯的巨大影响。代德时,楚州刺史薛珏有善政,但“为观察使诬奏,左授硖州刺史,迁陈州刺史”[17]4827。大历十四年(779)八月初,“衡州刺史曹王皋有治行,湖南观察使辛京杲疾之,陷以法,贬潮州刺史”[11]7387。即使身为宗室,李皋仕途仍受到观察使影响。而苏州刺史于頔给观察使李纬所书“一蒙恶奏,三度改官”[17]4130,道出观察使对刺史的仕途影响。观察使作为刺史的考课者和监督者,现实运作中观察使有因势盛而滥用职权者,而“浙西观察使韩皋封杖决湖州安吉令孙澥”[17]4331和湖南观察使李巽诬奏郴州别驾窦参交通其他藩镇说明专恣的观察使已无视刺史职权对刺史佐官和县令进行直接处理。

反观经济层面,江淮八镇经济特性最盛,对诸镇观察使评价时善理财赋成为重要指标,朝廷亦有“军国费用,取资江淮”[21]2139的认知,足见江淮地区的经济重要性。彼时尤其是德、宪时期朝廷颇尚进奉,存在以“鸠聚财货”[17]4241为目的的观察使任命,使得江淮地区观察使对于地方经济控制和盘剥更甚。《旧唐书·食货志》记载有德宗时期的进奉风气:

先是兴元克复京师后,府藏尽虚,诸道初有进奉,以资经费,复时有宣索。其后诸贼既平,朝廷无事,常赋之外,进奉不息。韦皋剑南有日进,李兼江西有月进,杜亚扬州、刘赞宣州、王纬李锜浙西,皆竞为进奉,以固恩泽。贡入之奏,皆曰臣于正税外方圆,亦曰羡余。[17]2087

诸节度、观察使通过进奉以固恩宠,史料中纷竞进奉者,几乎皆为江淮观察使,《旧唐书·崔衍传》亦称江淮韦皋、刘赞、裴肃为进奉者之首。[17]4935而德宗朝进奉风气延续至宪宗,宪宗“急于荡寇,颇奖聚敛之臣”[17]4189。朝廷对进奉的褒奖态度更使江淮八镇深陷进奉风气中。代德时期,江淮观察使已身兼转运使等经济使职,至元和中,右拾遗独孤朗建言“宜用观察使领本道盐铁,罢场监管榷吏,除百姓之患”[7]4993。权力赋予反而使得观察使更借机控制经济以求进奉。

建中四年(783),淮南观察使陈少游夺度支汴东两税使包佶所总钱帛八百万贯。[7]6380使职之间已然存在财税掠夺,刺史作为州事务的具体管理者及重要税官[22]372,观察使对刺史亦存在经济控制。前述德宗朝藩镇长官进奉所称为正税外的羡余,即是观察使“盗贸官物”[17]2087“必竭公藏”[17]3508的结果,而观察使进奉和征求聚敛导致州郡耗竭,对州县长官的诘责盘剥更为频繁。观察使盘剥和进奉之风盛行致使刺史多面临两种境遇,一种是刺史主动结交权贵、积极进奉以求恩宠,如常州刺史裴肃“鬻货薪炭案牍,百贾之上,皆规利焉”,其进奉后寻迁浙东观察使,“天下刺史进奉,自肃始也”[17]2088;处州刺史苗稷“进羡余钱七千贯”[17]4189;李锜任湖、杭二州刺史时“多以宝货赂李齐运,由是迁润州刺史兼盐铁使,持积财进奉,以结恩泽,德宗甚宠之”[17]3341。进奉之风蔓延至刺史又使经济盘剥下移至县级官员和管内百姓,加之“县宰之权,受制于州牧;州牧之政,取则于使司”[15]1330,州县官员一定程度变为观察使乖职专恣的爪牙。另一种境遇即清正的刺史因拒绝观察使聚敛而仕途坎坷。澧州刺史张署秉承“刺史可为法,不可贪官害民”不从鄂岳观察使“牒州征民钱倍经”[8]461而被贬官。“部中良守不为己用者,诬陷去之”[23]611的现象在前述政治层面中多有存在,除观察使对刺史的忌惮和厌恶,经济因素亦会导致观察使对刺史仕途的影响。

安史之乱后,中央规定“分层共治”这一新的地方秩序,希冀藩镇和州县各司其职,有序上达,良性互动,但江淮八镇观察使与刺史的政治互动现状说明藩镇长官在具体施政中存在突破“分层共治”的情况。刺史在观察使控制下施政空间缩小,逐渐内属于藩镇,其本身具备的直接上奏权在层级失控下难以实施。

三、权力限度:中央对观察使与刺史平衡的政治追求

央地平衡在唐代可分为两个阶段,安史之乱前,唐呈现重内轻外态势,统治者将地方州县视为整体,提升以刺史为主的官员地位,达到内外均平。[24]96在观察使设置后,藩镇长官成为央地互动的主要承担者,其通过使府僚佐摄州县官员等方式控制刺史并使其私属化[19]132,突破“分层共治”的地方秩序,打破地方各环节之间的平衡与稳定。面对藩镇势盛对州的控制,中央则需要对地方内部各环节,即藩镇和州两级进行调和,通过地方内部的稳定来实现央地整体平衡,因此在代宗至宪宗朝,唐廷既需发挥藩镇的层级作用,又须通过一系列管控地方的方式以规避唐中期乱世的再次出现。

面对地方的不平衡,中央希冀削弱地方势力以恢复中央应有的权威和实力,其最为直接彻底的方法是军事干预,但军事手段外,政策改革和调整是最常见且长期有效的途径。[5]前言3代宗至宪宗对待藩镇态度不同,其中姑息态度持续时间较长,因此朝廷通过颁布诏敕这一柔性手段对观察使的失控行为进行约束。代宗大历十二年(777)五月,“诸道观察、都团练使判官各置一人,支使一人,推官一人,余并停”[14]1702。此规定减少判官额数一名,停罢巡官等其余僚佐。“观察使李若初遣官属验实”[7]5590等记载说明使府僚佐是藩镇与州之间事务查验、对接的具体执行者,而观察使僚佐在观察使“剥下进奉以希恩”[17]4100等行为中或多或少起到推波助澜的作用,因此精简观察使僚佐额数和类型可防止观察使对刺史过度掌控造成的地方不平衡。德宗建中元年(780)正月:

福建观察使鲍防、湖南观察使萧复让宪官,从之。自兵兴已来,方镇重任必兼台省长官,以至外府僚佐,亦带台省衔。至是除韩滉苏州刺史,杜亚河中少尹,而领都团练观察使,不带台省兼官。自是诸道非节度而兼宪官者皆让。[17]324

德宗以观察使鲍防、萧复让宪官为契机,取消观察使等身兼台省长官的身份荣誉,企图规避观察使身兼高位、强权后的失控可能。贞元六年(790),朝廷“收诸道进奏院官印,悉毁之”[17]370,进奏院是诸道在京师的文书承转场所,“其急要文牒,请付当道进奏院,付送本使,委观察使判官一人发遣送州,取领具月日先报”[14]1176。文牒下达遵循进奏院—本使(或为观察使)—观察使判官—州县的流程,毁掉代表权力象征的官印是对进奏院以及诸道观察使等本使势盛的防范。

观察使对刺史的影响主要体现在经济控制、摄州县长官和奏事呈报上。元和三年(808)宰相裴垍奏:“其观察使,先税所理之州以自给,不足,然后许税于所属之州。”[11]7777宪宗准许此奏,在经济层面限制观察使对属州刺史的支配。同时,代宗朝一改玄宗朝观察使的完全任免权,“自今已后,刺史有犯赃等色,本道但具状闻奏,不得辄追赴使,及专擅停务,差人权摄”[14]1681,直接遏制观察使的任命空间,限制观察使对刺史的直接控制,同时亦限制观察使通过僚佐摄州事将其私属的可能。而“刺史有故及缺,使司不得差摄,但令上佐依次知州事”[14]1424更是针对刺史阙员的解决措施。元和四年(809)岭南观察使杨於陵上奏请从贞元时期观察使李复请判官知州事。朝廷虽基于现实考量准许使府判官代替上佐,但此后众多诏敕要求判官专判则说明朝廷“发挥其监察职责,以便对观察使的权力有所制约”[25]101。而前述江淮诸道观察使可凭借诬奏达到排斥异己的目的,亦可凭借呈奏任用亲信,因此“诸使及诸司州府长官举用僚属,请明书事迹、德行、才能、请授某官某职,皆先申吏部、兵部”[13]455。朝廷通过要求观察使等言明所辟僚佐才行等事项并由尚书省进行审理来减少诸使僚佐选择的操作,限制观察使等操作的空间。

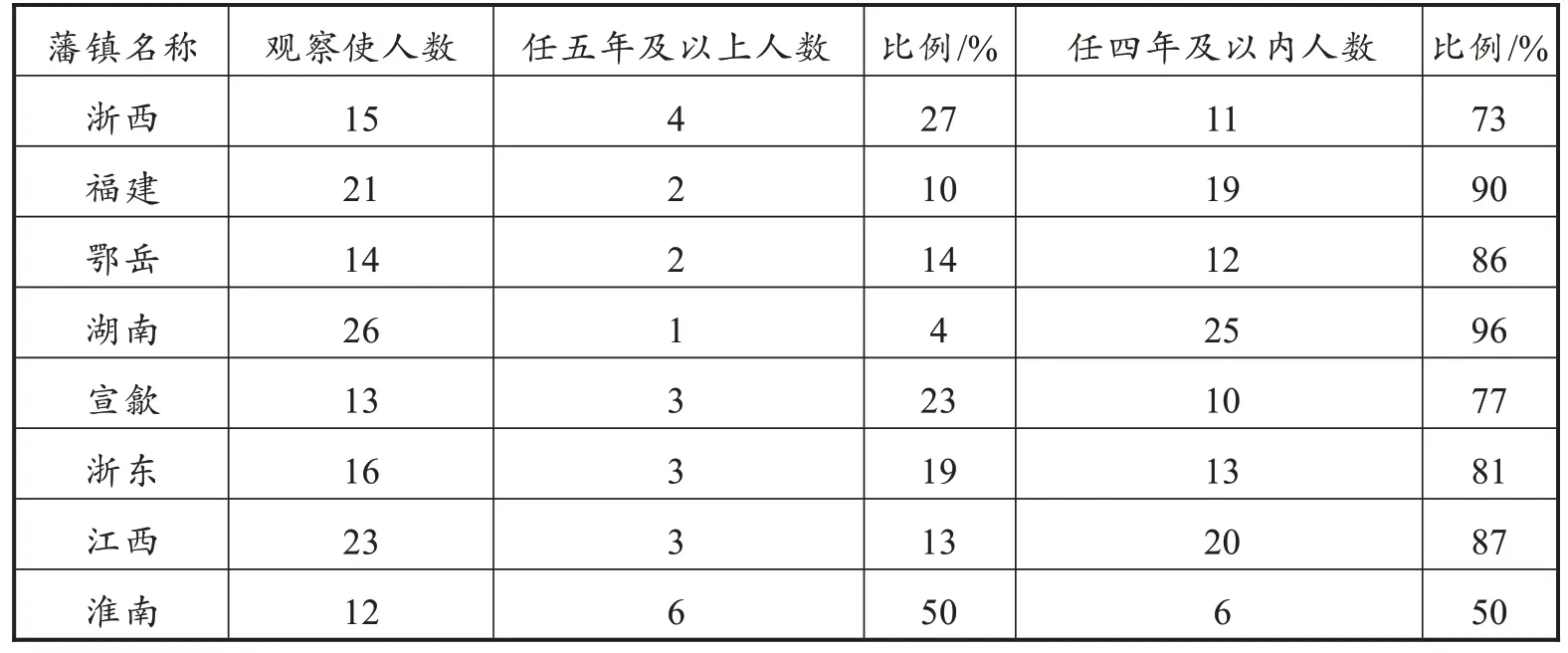

藩镇长官若想实现对州县的控制,其需长时段任职以积累人脉和亲信,因此朝廷对观察使任命时限加以控制。以江淮诸镇为例,张国刚统计至乾符元年(874)藩镇长官任职均不超过四年。[26]58根据郁贤皓《唐刺史考全编》和吴廷燮《唐方镇年表》所列观察使人数及史料记载任职细节,八镇观察使任命情况如下,见表1。

表1 八镇观察使任命情况

代宗朝至宪宗元和时期,除却观察使卒于任上和藩镇废置、合置等因素外,140 个观察使中多为短期任职,甚至有不满一年者。长期任职者只有24 人,其中多人属中央官下沉,且八镇中有多人来回迁转于诸镇。可见朝廷任中央官为观察使、限制观察使任职时长是对观察使势力培植的防范,防止长期固定的道级政治群体对州县长官的倾轧和消息传达的阻滞。

上述限制观察使权力、使府僚佐任职的措施可有效规避观察使对州刺史的控制,而观察使的职能多以呈奏体现,具有明显的“奏官”特征,因此朝廷亦可通过对观察使“奏”的牵制达到地方内部的平衡与稳定。荐举州县长官是观察使主要职能之一,代宗朝始便采取措施限制观察使对刺史施政的控制。宝应元年(762)九月,诏曰:

自顷中原多故,汔未小康,州县屡空,守宰多阙。摄官承乏者,颇无举职之能;怀才抱器者,或有后时之叹。朕所以宵夜不寐,侧席未遑,思弘致理之规,冀及大中之道。而庶尹卿士,备列朝廷,岂无协替之心,以助旁求之义。其内外文武官,如有堪任刺史、县令,及出身前资人中堪任判司丞尉者,宜令京常参官,各慎择所知,具状闻奏。[16]523

大历八年(773)正月“诏京官三品已上郞官、御史每年各举一人堪任刺史、县令者”[12]766。宪宗元和二年(807)正月敕,“江淮大县,每岁据阙,委三省御史台诸司长官、节度观察使,各举堪任县令。不限选数,并许赴集”[14]1442。代宗至宪宗时期,观察使并未完全控制地方官员的荐举,皇帝强调中央官慎择或中央官与观察使的共择可见对观察使举荐方面的有意牵制。监察是观察使传统权力,亦是观察使排斥异己的依凭,因此代宗永泰元年(765)敕:“如闻诸州承本道节度、观察使牒,科役百姓,致户口凋弊,此后委转运使察访以闻。’”[17]281元和时亦有“诸道州府有违法征科者,请委盐铁、转运、度支、巡院察访报台,以凭举奏”[14]1227的记载,朝廷利用其他使职对观察使实行分权和一定程度的架空,以减少观察使失控致使中央不得人的情况。巡院是牵制观察使权力的另一机构。贞元十年(794)敕:“今后天下铸造买卖铜器,并不须禁止。其器物每斤价值,不得过一百六十文,委所在长吏及巡院同勾当访察。”[14]1932巡院在代至宪宗时期权力扩大,其初设以财务管理为主,后在《置两税使诏》等诏敕规定下,巡院自宪宗时具备全面监察地方官员的权力[27]19-20。巡院扩权是对观察使权力的牵制,以防止观察使滥用职权对地方良吏和地方秩序造成的消极影响。

作为易处于被动地位的州级刺史,增加其自身权力与前述对观察使权力的限制和牵制具有异曲同工之妙。朝廷秉持“大恤黎庶,精选牧守”[28]457的原则,重视刺史本身,赐予刺史和观察使一样的优待以提升刺史地位,如代宗时“诸州刺史与一子官,县令入五品减两考……诸州刺史父母在无官与致仕官及母邑号,已亡殁者追赠”[16]9。对刺史家人的优待和重视亦是对刺史地位的提升。而在宪宗朝积极削藩的政策下,朝廷对刺史的看重和增权更为明显。

元和初年,皇帝准中书舍人“州刺史不得擅见本道使,罢诸道岁终巡句以绝苛敛”[7]4739建言,十二年(817)四月敕曰:“自今已后,刺史如有利病可言,皆不限时节,任自上表闻奏,不须申报节度、观察使。”[14]1423宪宗之举防止道级对州级的苛敛,重申州级刺史直接上奏中央且无须经过使职的程序,强调刺史的行政自主性、独立性。朝廷对刺史的重视利于促成“属郡刺史得自为政”[17]3993的出现,前述观察使善政者,皆秉持该治理理念,使得地方各层级达到高度和谐,呈现地方“守土多良吏”的可观局面。而对刺史增权最为重要的属宪宗时期乌重胤建言,乌重胤以为:

盖刺史失其职,反使镇将领兵事。若刺史各得职分,又有镇兵,则节将虽有禄山、思明之奸,岂能据一州为叛哉?所以河朔六十年能拒朝命者,只以夺刺史、县令之职,自作威福故也……各还刺史职事讫,应在州兵,并令刺史收管。[17]4223

乌重胤身体力行,归还管内的支州刺史职权,恢复刺史权力以落实“部刺史得自为治”[8]521的诏令。

代宗至宪宗几朝借助诏敕实现观察使限权、分权和刺史增权的目的,以柔性手段追求地方平衡与稳定,而该类诏敕在穆宗朝以后,亦多有延续和发展。穆宗长庆元年制曰:“刺史如违越,观察使举奏;观察使事乖格勅,刺史不得辄受。”[16]392此诏强调观察使作用同时又限制观察使权力。文宗大和七年(833)和开成元年(836)皆有观察使“具以事条录奏,不得少为文饰”[14]1426等要求观察使明细所奏的内容,开成元年“中书门下,都比较诸道观察使承制勤怠之状,每岁孟春,分析闻奏,因议惩奖”[14]1428,明确将观察使的考课置于中央之下。武宗会昌元年(841)正月,诏曰:

州县官比闻纵情杯酒之间,施刑喜怒之际,致使簿书停废,狱讼滞冤。其县令每月非暇日不得辄会宾客游宴;其刺史除暇日外,有宾客须申宴饯者听之,仍须简省。诸道观察使任居廉察,表率一方,宜自励清规,以为程法。[12]1913

会昌三年(843)敕又限制观察使移改随从40 人。宣宗大中六年(852)十二月,准中书门下奏:“今请观察使、刺史到任一年,即悉具厘革、制置诸色公事,逐件分析闻奏,并申中书门下。”[14]1434同月皇帝准中书门下奏:

诸道观察使职当廉问,位在藩隅,受人主之宠荣,同国家之休戚,不可自事富贵,惟贪优游,罗声色以自娱,顾凋残而不问。纵逃显责,必受阴诛。自今请责其成效,专彼事权,使得展意尽心,恢张皇化。敬事以守法度,节用以减征徭。有利于国者必行,不以近名为利;有害于人者必去,不以循例为辞。绝连夜之酣歌,务尽忠之谠论。 常准此道,方免旷官。[12]1880

可见中央在重申刺史直接上奏权的同时,强调观察使“观察”“廉问”之责,企图将观察使职权回归到前期仅存监察的时期。

政治理想和现实运行往往存在差异,因此政令的重复是一个规划—实施—奏效—失效—重申与强调的过程。中央针对观察使和刺史互动的失控问题通过诏敕的重申和强调,希望在军事武力之外维系“分层共治”的政治和谐性,而元和时期积极的平藩政策和武力的诉诸,将诏敕要求的观察使和刺史之间良性互动大幅度推进。随着分镇和徙治,藩镇逐渐弱化、碎化,在五代形成镇弱州强的相反局面。[6]229

四、结语

安史之乱后,藩镇(道)作用凸显,中央既追求事务呈奏的有序便捷,又希冀防止藩镇势盛对州县完全控制,在地方实施“分层共治”,强调藩镇一级在统筹事务中的作用,同时保持唐初二级制下刺史与中央直接联系的部分权力和独立的行政空间。“分层共治”架构下的藩镇观察使和州级刺史处于共同处理地方事务的和谐关系,并非侵夺或取代的关系,但在以江淮八镇为例的具体运作中可见秩序遵循之外的失控现状。观察使往往在政治和经济层面对刺史进行控制和打压以使其内属或僚佐化,失控的现状致使地方信息传达的阻滞和藩镇势力的扩大,刺史直接联系中央的权力在彼时难以实施。藩镇和州的不平衡性不利于地方整体的稳定以及央地和谐,代宗至宪宗朝,朝廷对藩镇姑息时间较长,因而柔性的政策颁布和诏令的不断强调是朝廷维系地方平衡的佳策。诏令的类型和选择体现了朝廷和藩镇在落实或突破“分层共治”秩序上的博弈,而州既是藩镇的控制者亦是争取者。代宗朝始,朝廷通过限权、分权制衡和直接提升刺史的权力来防止藩镇将州彻底把控的企图,而彼时各类型措施在唐后期均得到沿袭和发展。代宗至宪宗朝观察使和刺史的互动关系可视为唐中后期地方行政的缩影,中央通过对风险的规避、对失控现状的调整以及对各自职权的不断重申,使得观察使并未对刺史进行完全的职权侵夺,刺史依旧保留最基本的行政空间。