群文阅读在高中语文古诗词教学中的实践

杜玉娟

【摘要】本文以苏轼诗词作品为例,论述群文阅读在高中语文古诗词教学中的实施策略,指出教师可通过“精准整合,统筹群文”“多元操作,走进群文”“探索实践,建构群文”等途径,推动群文阅读与高中语文教学的深度融合,提升学生的语文核心素养。

【关键词】高中语文 古诗词教学 群文阅读 苏轼

【中图分类号】G63 【文献标识码】A

【文章编号】0450-9889(2023)23-0121-04

《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称新课标)提出了“学习任务群”的概念,“群文阅读”符合新课标中学习任务群的要求。在新课标要求下的学习任务驱动中,群文阅读能够带领学生从单篇阅读走向群文阅读,从散碎阅读走向融通阅读,从整本书阅读走向群书阅读,进而引导学生掌握学科知识,探寻群文之间的联系,有效提高学生的阅读容量和阅读速度,提升学生的语文学科核心素养。

古诗词是中华传统文化的瑰宝。高中语文古诗词教学能够丰富学生的想象力和提升学生的审美能力,增强学生的文化底蕴,推动中华传统文化的传承。苏轼诗词作品是高中语文教学的重点内容,但在实际教学中我们发现,当前的高中语文古诗词教学依然存在机械化、低效化等问题,许多学生对苏轼的印象只局限于“旷达”“好吃”“学识渊博”,对苏轼的人生阅历以及文化精神缺乏全面的了解。笔者认为,传统的单篇讲解方式已经不能满足现代化教学的要求,教师可将群文阅读运用在高中语文古诗词教学实践中,更加关注学生的阅读数量和速度,关注学生在阅读中的意义建构,通过精准整合、多元操作、探索实践,带领学生统筹群文、走进群文、建构群文,有效提高古诗词教学效率,提升学生的语文阅读能力和语文学科核心素养。

一、精准整合,统筹群文

在古诗词教学中运用“群文阅读”是培养学生语文核心素养的重要途径,是提高古诗词教学效率的重要教学方法。教师可在具体的教学过程中通过选定“议题”、文本组织、问题设计等方式引导学生进行群文阅读,提高学生学习诗词的兴趣,带领学生领悟诗词的意蕴,品味诗词的魅力,有效提升学生的语文学科核心素养。

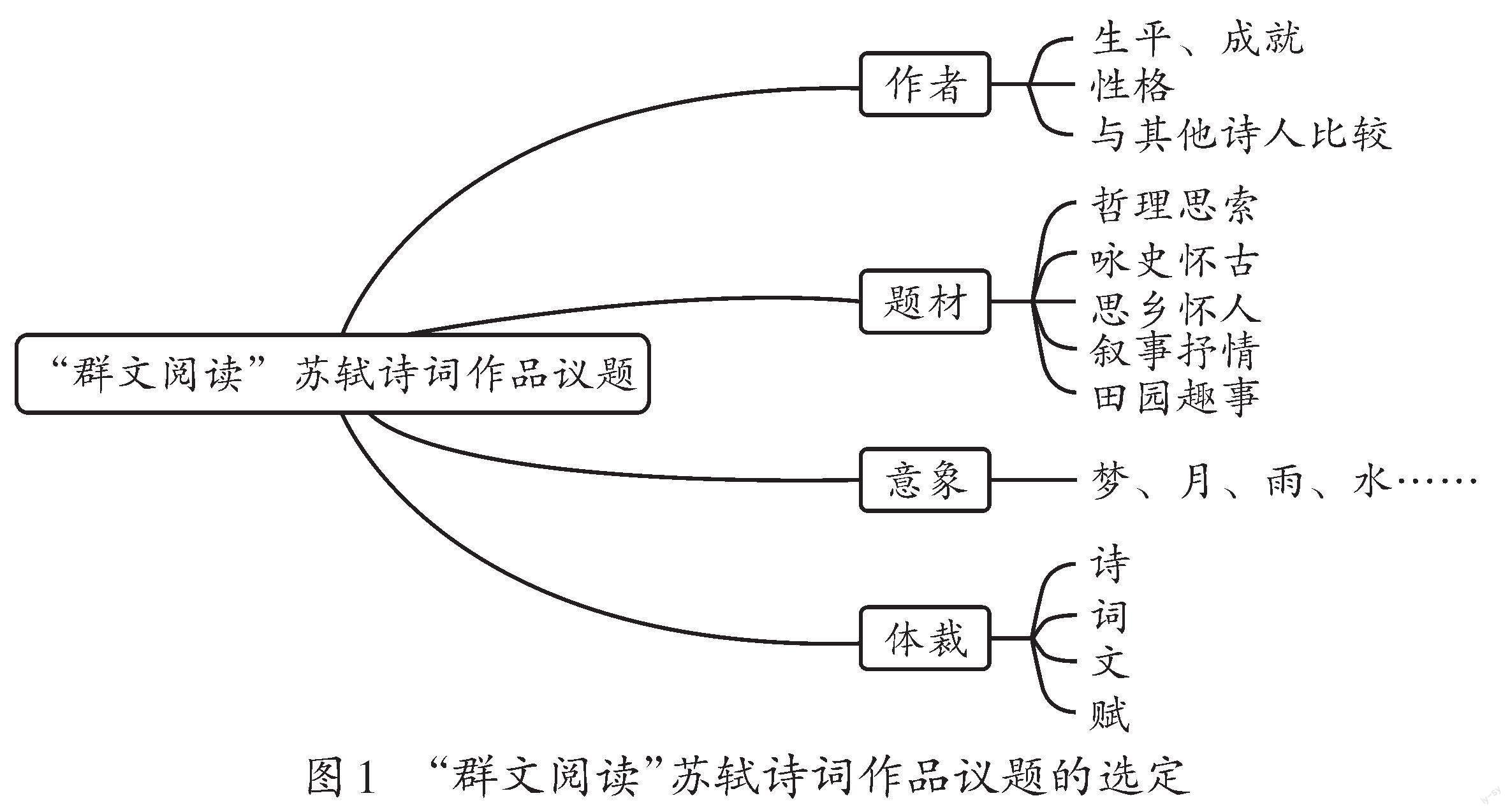

(一)“议题”选定,提高诗词兴趣

知之者不如好之者,好之者不如乐之者。学生只有对古诗词产生浓厚的兴趣,才会更乐于学习古诗词。“议题”是“群文阅读”的核心,也是学生学习古诗词的兴趣切入点,教师可通过设置各个不同的“议题”,引导学生了解诗词中的人物、历史、故事等,让学生感受历史的变化、人物的命运、民族的精神,进而接受传统文化的熏陶。结合苏轼诗词作品的特点,笔者认为,高中语文苏轼诗词作品的议题选定可以从作者(诗人)、题材、意象、体裁等方面入手(如图1所示)。

围绕作者(诗人)展开议题,苏轼是“唐宋八大家”之一,他既是伟大的诗人,又是著名的散文家、书法家、画家,文学成就非常高。在教学中,教师可围绕苏轼的多个方面设计议题,如在生平方面,教师可以“一蓑烟雨任平生”为议题。苏轼在逝世之前写过一首自题小诗:“心似已灰之木,身如不系之舟,问汝平生功业,黄州惠州儋州。”这首诗可谓写尽了苏轼的一生,通过这首诗,教师可以引领学生了解苏轼一生的坎坷多舛,了解到苏轼政治得意时深受器重,失意时被一贬再贬。又如在成就方面,教师可以“全能天才苏东坡”为议题,让学生了解苏轼是一位全能天才,在诗词、散文、绘画、书法、烹饪、水利、医学、教育等领域都有极高的建树。再如性格方面,教师可以“率性本真总不移”为议题,帮助学生从《东坡》《水调歌头·明月几时有》《临江仙·夜饮东坡醒复醉》等诗词中,了解苏轼豪放、旷达、乐观的性格。还有在与其他词人比较方面,教师可以“探求豪放派词人的异同”为议题,引领学生求同寻异,如苏轼与辛弃疾都是豪放派词人,但是由于时代背景、个人经历的不同,苏轼的作品往往相对飘逸、旷达、超脱,而辛弃疾的作品则更显深沉、慷慨、激昂。

题材能够很好地体现作者的思想、情感、态度等。苏轼是一个极具创新精神的艺术家,他的作品题材丰富多元。基于此,教师在教学时可以题材为议题,使群文阅读脉络清晰。苏轼诗词作品的题材议题可以细分为哲理思索、咏史怀古、思乡怀人、叙事抒情、田园趣事等方面。如哲理思索方面,有富含哲思的《赤壁赋》;咏史怀古方面,有意境高远、气势磅礴、格调雄浑的《念奴娇·赤壁怀古》;思乡怀人方面,有思念兄弟手足的《水调歌头·明月几时有》,有思念亡妻的《江城子·十年生死两茫茫》;叙事抒情方面,有抒发慷慨意气和壮志豪情的《江城子·密州出猎》;田园趣事方面,有意象快活自在又素朴自然、表达山行之趣的《新城道中》,有书写自己发明“东坡肉”等美食的故事《猪肉颂》……通过阅读不同议題不同题材的诗词,学生能够对苏轼的写作风格、性格情感等有更深入的了解。

苏轼诗词作品议题的选定还可从意象和体裁方面入手。意象方面,教师可以“从酒中看苏轼情怀”为议题,从“诗酒趁年华”“对酒逢花不饮待何时”“对一张琴、一壶酒、一溪云”等诗句中“酒”的各种意象,体会苏轼的喜怒哀乐及精神状态;可以“苏轼的月下思索”“漂泊中的游客”等为议题,通过苏轼诗词作品中的酒、月、鸿雁等意象,体会苏轼人生的起起伏伏,感受苏轼从困苦到豁达的心路蜕变历程。体裁方面,苏轼作品的体裁有诗词文赋四类,教师可引领学生通过苏轼作品中变化万千的风格,丰富学生对苏轼的认识,改变学生对苏轼的单一了解。

(二)“文本”组织,领悟诗词意蕴

议题选定后,接下来很重要的一项就是组织合适的文本,帮助学生通过文本阅读领悟诗词的意蕴,体会诗人的情感。

文本的组织要紧紧围绕议题,强调文本间的联系性,注意文本在语言、结构、表达等方面的异同。如以“月”为意象选择苏轼的诗词作品,可选内容有“人生如梦,一尊还酹江月”“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺”“对酒卷帘邀明月,风露透窗纱”“少焉,月出于东山之上,徘徊于斗牛之间”等诗句,从而让学生体会苏轼笔下月的不同,分别代表了怎样的心情。

文本的组织要注重文本的共性。以选取苏轼在某个时期的作品为例,如选取苏轼在黄州时期的作品为议题开展群文阅读,可选的作品有《记承天寺夜游》《卜算子·黄州定慧院寓居作》《定风波·莫听穿林打叶声》等,让学生通过品读,体味苏轼此时的心境特点,感受苏轼由人生困境走向超然的心路历程,从而丰富对苏轼的认识。与此同时,学生在这种多文本深度阅读中进行知识的关联,能够拓宽学生的视野,让学生获得美美与共的阅读体验。

文本的组织与选择,还要关注学生的最近发展区。教师可选择适合学生学习的、具有梯度性的文本,以激发学生的探索潜能。一般的诗词,学生都能够读懂其意,但是对部分诗词中运用的各种修辞手法,学生往往把握不准,这就需要教师灵活开展教学。如各种表现手法在不同诗词中的区别是什么?如何分辨?学生学习起来常常感到困惑。此时,教师可以苏轼诗词作品进行分别展示。如诗词中的比喻类型,《正月二十日与潘、郭二生出郊寻春,忽记去年是日同至女王城作诗,乃和前韵》中的“人似秋鸿来有信,事如春梦了无痕”采用了明喻的手法,这里是用其他事物直接明白地比喻诗中所要描绘的事物,本体与喻体都出现,且两者之间往往用“如”“似”“若”“象”等比喻词连接;《念奴娇·赤壁怀古》中的“惊涛拍岸,卷起千堆雪”采用了借喻的手法,这里是直接用比喻的事物(喻体)来代替被比喻的事物(本体);《水龙吟·次韵章质夫杨花词》中的“细看来,不是杨花点点,是离人泪”采用了暗喻的手法,这里是以用作比喻的事物来隐喻诗中所需表现的事物,本体与喻体都出现,但不用比喻词。通过这些诗的对比阅读与赏析,学生能够循序渐进地学会比较诗词作品中的各种比喻手法。

需要注意的是,教师进行文本的组织时,要注意选择难易适中、高质量的文本引导学生进行阅读。有的文本内容极佳但学生学习起来存在一定难度,如《舟中夜起》中的“微风萧萧吹菰蒲,开门看雨月满湖”,是说诗人在舟中听到外面微风吹拂水草的声响,误以为是湖面上下起了蒙蒙细雨,于是,推开船门去欣赏雨景,然而看到的却是满湖月色,波光粼粼。这里是借助想象的比喻,以雨声比喻风吹菰蒲的声音,喻体与本体之间的相似点在“声”,但诗中未加点明,而是需要借助读者的想象才充分展现比喻之效果。如果没有教师的详细讲解,对大多数学生来说就过于深奥了,学生很难透彻理解。只有选择难易适中、高质量的文本引导学生阅读,才有利于加深学生对诗词的理解与学习,进而传承中华优秀传统文化。

(三)“问题”设计,品味诗词魅力

“问题”是群文阅读的升华。通过问题,学生能够深刻理解诗词,表达自己的观点,升华对诗词的认识。教师在通过议题、文本的选择,指导学生进行群文阅读后,要通过问题检验学生阅读的效果。其中,问题的设计要突出重点,要注重问题与议题、文本的联系性,注重问题间的联系性和结构性。特别需要注意的是,问题要有主次之分,其中主问题对应群文阅读的任务,次问题起辅助性作用,帮助学生深入理解诗词。如以“黄州的苏轼”为议题,笔者选择了《记承天寺夜游》《卜算子·黄州定慧院寓居作》《定风波·莫听穿林打叶声》《念奴娇·赤壁怀古》为文本引导学生进行学习。针对此议题,笔者设计了三个主问题,分别是“诗词表达了诗人怎样的情感?”“情感从何而来?”“你对苏轼有怎样的认识?”,并设计一些辅助性问题(如表1所示)。通过主问题的引领,教师带领学生主动思考和深入探索,引导学生循序渐进地进入诗词,感受苏轼的内心情感,参与苏轼的生活体验,在探索中品味苏轼诗词的魅力,从而体会一个多元化的苏轼,深入地了解苏轼。

二、多元操作,走进群文

“群文阅读”还需要采用科学的方法。教师要运用科学的、多样化的方法带领学生走进诗词,通过以一联多、内外互联等多种方式,带领学生深入理解诗意、了解诗人,提高阅读的实效性。

(一)以“一”联“多”,深入理解诗意

以一联多就是用一篇文本引领,关联课外多篇文本进行群文阅读。教师可以精选课内一篇诗词,然后向学生推薦课外多篇同作者、同题材的诗词,引导学生延伸阅读,进而增加学生的阅读量,而且以课内诗词为支架,将多篇诗词进行交叉、渗透、整合,还能够充分发挥学生的联想能力,帮助学生充分了解课内诗词的意蕴。在以一联多的阅读方法中,课内诗词作为重点研读文本,教师可让学生采用自主学习、合作探究的方式进行学习并总结学习结果,课外文本较多,教师可让学生将其作为辅助学习项目,采用略读、跳读的方式进行阅读,或是引导学生对部分文本进行重点学习,从而减轻学生的学习负担。例如,在苏轼诗词作品的教学中,教师可以以教材中《定风波·莫听穿林打叶声》为重点研读文本,同时推荐苏轼同一时期的作品《记承天寺夜游》《卜算子·黄州定慧院寓居作》等,让学生通过这些作品了解苏轼被贬黄州期间,他没有因前途未卜而变得颓废,而是表现出一种豁达开朗的人生态度和积极向上的精神品格。借此,教师可引导学生深入理解“竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生”“回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴”这些诗句所表达的情感,感受苏轼乐观的人生态度,进而引导学生勇于面对人生困境,树立积极向上的人生观。

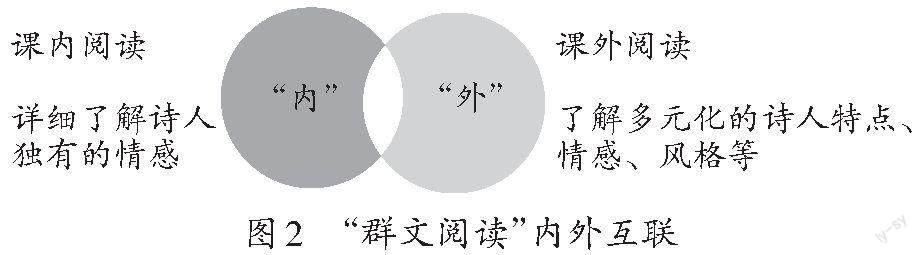

(二)“内”“外”互联,全面了解诗人

“内”“外”互联是将课内课外的文本联系在一起,教师可以以作者为主题设计群文阅读,然后让课内、课外互联,引导学生突破原有的认知,全面了解诗人。课内,教师要对教材中的内容进行整合。教材中的教学目标一般相对较大,表述概括性较强,学生单篇学习很难意会,教师需要将同一作者的作品整合在一起进行教学,从而突出文本的特点,帮助学生详细了解诗人独有的情感。课外,教师要灵活组织文本引导学生进行群文阅读,在多篇文本学习中引导学生详细了解多元化的诗人特点、情感、风格等,并有针对性地进行学习(如下页图2所示)。例如,苏轼的作品中关于“赤壁”的诗词有《念奴娇·赤壁怀古》《前赤壁赋》《后赤壁赋》,教师可将这三首诗词联系在一起教学,让学生感受苏轼对赤壁独有的情感,感受苏轼的英雄情怀。苏轼的作品类型丰富多彩,教师可以推荐学生课外阅读苏轼的其他作品,如书法作品《黄州寒食帖》、烹饪作品《猪肉赋》等,或者将王水照等人著作的《苏轼传》推荐给学生看。教师通过引导学生阅读课外作品,帮助学生了解苏轼是怎样一个全面发展的顶尖之才,从而激发学生了解苏轼的生平的欲望。同时,“内”“外”互联,又能够将单薄的课内作品与丰富的课外作品衔接起来,凸显课内外读物的结构化互交,让学生的学习真正“活”起来。

三、探索实践,建构群文

“群文阅读”想要取得良好的教学效果,还需要师生互动、实践活动的支持。教师要引导学生在探索实践中自主建构知识,通过师生、生生间的互动,让学生从一元认知变为多元认知,在交流沟通中寻找异同,达成共识。

(一)融合“互动”,达成共识

在群文阅读中,需要师生集体建构,实现智慧共享。集体建构需要教师和学生的共同参与,通过思考交流、反思改进、凝聚共识,组成相互促进的学习共同体。在课堂上,教师和学生的任务不能局限于传授和接受,二者不是对立的关系,而是平等互助、合作伙伴的关系,都是学习的“同行者”,二者要在学习中互相传授观念、解决问题,课堂是师生间相互倾听、达成共识的舞台。在群文阅读中,每名学生的理解能力不同,观点之间也会出现一定的差异,在师生互动交流中,教师既要允许学生有个性的表达,又要努力纠正学生不正确的观点,引导他们向个性化、多元化的方向发展,做到求同存异,学会接纳他人的正确观点,然后将散乱的多种观点进行整合,从而扩大自身的眼界与格局,深化对文本的认知。例如在《念奴娇·赤壁怀古》一课的学习中,学生对诗词的很多地方都有分歧,如“遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发”,围绕赤壁,苏轼为什么想起了周瑜,而不是别人?“人生如梦,一尊还酹江月”,这一句表达的是一种积极的情感还是消极的情感?这些问题,学生看法不一,教师要通过师生、生生间的互动交流,引导学生表达自己的观点,说明理由,引导其他学生认真倾听,共同讨论,最后得出结论。由此,让学生明晰观点之间产生差异的原因,学会理解他人的想法,同时接受他人的观点,达成共识。

(二)“活动”增趣,提升素养

为检验学生群文阅读的效果,教师需要组织学生开展一些课堂活动,如角色扮演、诗词仿写、拓展训练等,引导学生将自己的阅读感受用画、写、演、说等方式表达出来,从而加深对苏轼的了解,进一步加深对中华优秀传统文化的传承和创新,提升学生的综合素养。例如,在阅读苏轼的作品后,教师将学生分为几个小组,以小组为单位,描绘出“我心中的苏轼”,并根据范例仿写:

如果让我选择一种颜色,我会选择蓝色,因为苏轼的胸襟,犹如苍穹之鹰,洒脱自由。就像诗句“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,一蓑烟雨任平生。”描写的一样。

学生可以选择多种格式进行仿写:

如果让我选择一种颜色,我会选择( ),因为……

如果让我选择一种植物,我会选择( ),因为……

如果让我選择一种音乐,我会选择( ),因为……

……

通过仿写,学生对苏轼的作品进行了系统性的总结,在不同的诗词中探寻了苏轼的种种人生态度,认识到了不一样的苏轼。同时,运用活动的方式,带领学生从丰富多彩的诗词中感悟诗人的情感,既挖掘了中国优秀传统文化的魅力,又让学生经历了一场有意义且有意趣的深度阅读之旅,可谓一举多得。

综上所述,在新课改背景下,“群文阅读”应运而生。群文阅读不仅能够增加学生的阅读量,还能够提升学生的阅读综合素养。将群文阅读运用到高中语文古诗词教学中,不仅能够提升诗词教学的质量,还能够发挥群文阅读的优势,推动学生继承、传播优秀传统文化。

参考文献

[1]徐胜兰.核心素养下高中语文古诗词群文阅读教学[J].天津教育,2022(11).

[2]陈传勇.浅论高中语文古诗词群文阅读教学策略[J].文科爱好者(教育教学),2021(6).

[3]游晗.试论古诗词群文阅读能力的培养:以高中语文教材必修上第三单元为例[J].中学语文,2021(36).

[4]孙炜康.“群文阅读”在高中语文古诗词教学中的应用[J].新课程研究,2021(22).

[5]刘应琪.高中语文群文阅读教学探索:以“古诗词”主题群文阅读教学为例[J].中学课程辅导(教师通讯),2020(15).

[6]周潇.基于核心素养背景下的高中古诗词群文阅读探究[J].散文百家,2020(1).