贵州省播州区褐家鼠形态特征变化规律

杨高乾

(贵州省播州区种植业发展服务中心,贵州 播州 563100)

褐家鼠(Rattusnorvegicus)广泛分布于世界各地,在我国各省(直辖市、自治区)均有发生,是贵州省住宅区害鼠优势种,占总鼠数的52.83%[1],也是播州区住宅区、农田区(稻田区和旱作区)主要害鼠,对农作物及农户储粮及生活环境造成严重危害[2]。国内有关褐家鼠种群生物学和生态学特征的研究报道较多,如福建[3]、湖南[4]、江苏[5]、辽宁[6]、广东[7-8]、新疆[9-11]等,贵州省余庆县[12-14]、息烽县[15-17]、三都县[18]、瓮安县[19]、大方县[20]、安龙县[21-22]等地对褐家鼠种群数量动态、繁殖参数变化规律及肥满度、种群数量预测、种群年龄鉴定等进行了深入研究,丰富了我国褐家鼠种群研究资料。鼠类形态特征是鉴别鼠种的重要指标之一,鼠种不同,其形态特征和生活习性差异较大。因此,研究其形态特征的变化规律,对于监测与防治工作具有重要意义。杨再学等[23-24]在研究褐家鼠年龄划分标准时,比较分析了贵州省余庆县、息烽县、大方县、三都县、关岭县的褐家鼠体重、胴体重、体长、尾长、后足长、耳长的年龄变化规律,李梅等[25]、韦应敏等[26]分别研究了息烽县、安龙县褐家鼠种群不同年龄、性别、季节形态特征变化情况,而播州区褐家鼠形态特征变化规律研究尚属空白。为此,笔者对贵州省播州区2016—2022年褐家鼠不同年龄组、不同性别、不同季节、不同生境形态特征变化规律进行了比较研究,目的在于为褐家鼠监测预警和开展防治提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 材料来源

研究材料来源于贵州省播州区住宅区、稻田区和旱作区3种生境类型地捕获的褐家鼠历年系统监测数据,调查时间为2016—2022年,共7年,累计调查82月(次),捕获褐家鼠195只(其中,雌鼠101只、雄鼠94只)。

1.2 调查地点

调查地点设在贵州省遵义市播州区茅栗镇花果村小丰沟等村民组,位于E 107°01′46″,N 27°26′31″,海拔高度930 m,年平均气温在14.5~15.0 ℃之间,年平均降水量1000~1100 mm。稻田面积57 hm2,旱地面积62 hm2,农户住宅385栋。主要种植水稻、玉米、高梁、大豆、油菜等粮油作物。

1.3 调查方法

采用夹夜法进行鼠的捕获,捕鼠工具为7 cm×17 cm木板鼠夹,花生仁作诱饵,田间布夹直线或曲线排列,夹行距5 m×50 m,住宅每15 m2房间置夹1个,晚放晨收。每月5—15日,对住宅区、稻田区和旱作区3种生境类型地开展1次调查,每个生境地月置夹200个,将每月捕获的褐家鼠样本进行编号,测量体长、尾长、后足长、耳高,称量体重和胴体重,并统计雌雄鼠数量、雌鼠孕鼠数量和胎仔数,雄鼠睾丸下降情况等[1,3]。

1.4 年龄鉴定

采用体重法鉴定褐家鼠种群年龄,以体重为年龄鉴定指标,按照测量体重的大小来鉴定其年龄,幼年组(Ⅰ)体重≤60.00 g、亚成年组(Ⅱ)体重60.10~110.00 g、成年Ⅰ组(Ⅲ)体重110.10~160.00 g、成年Ⅱ组(Ⅳ)体重160.10~210.00 g、老年组(Ⅴ)体重>210.00 g[23,27]。

1.5 数据分析

将住宅区、稻田区和旱作区3种生境类型地捕获的褐家鼠形态特征(体重、胴体重、体长、尾长、后足长、耳高)等数据在电子表格中完成所有统计,文中采用平均值±标准差(X±SD)来表示,单位为(g、mm)。

2 结果与分析

2.1 褐家鼠不同性别形态特征变化

对贵州省播州区2016—2022年捕获的住宅区、稻田区和旱作区捕获的195只褐家鼠形态特征统计,最小体重为21.42 g,最大体重为248.43 g,体重平均为(88.96±42.11)g,胴体重平均为(65.47±30.32)g,体长平均为(143.57±28.05)mm,尾长平均为(109.06±28.70)mm,后足长平均为(29.38±4.73)mm,耳高平均为(13.67±2.55)mm。经t-测验,褐家鼠雌雄鼠之间体重、胴体重、体长、尾长、后足长、耳高差异不显著(表2)。

表1 播州区褐家鼠不同性别形态特征变化

2.2 褐家鼠不同年龄组形态特征变化

褐家鼠不同年龄组之间的体重、胴体重、体长、尾长、后足长、耳高随着年龄的增长而不断增加,经t-测验,体重、胴体重、体长在相邻年龄组之间差异极显著,除尾长成年Ⅰ组与成年Ⅱ组之间、后足长亚成年组与成年Ⅰ组之间、耳高亚成年组与成年Ⅰ组和成年Ⅱ组之间差异不显著外,其余相邻年龄组之间差异极显著(表2)。老年组由于捕获标本少,未作比较,待今后进一步研究。

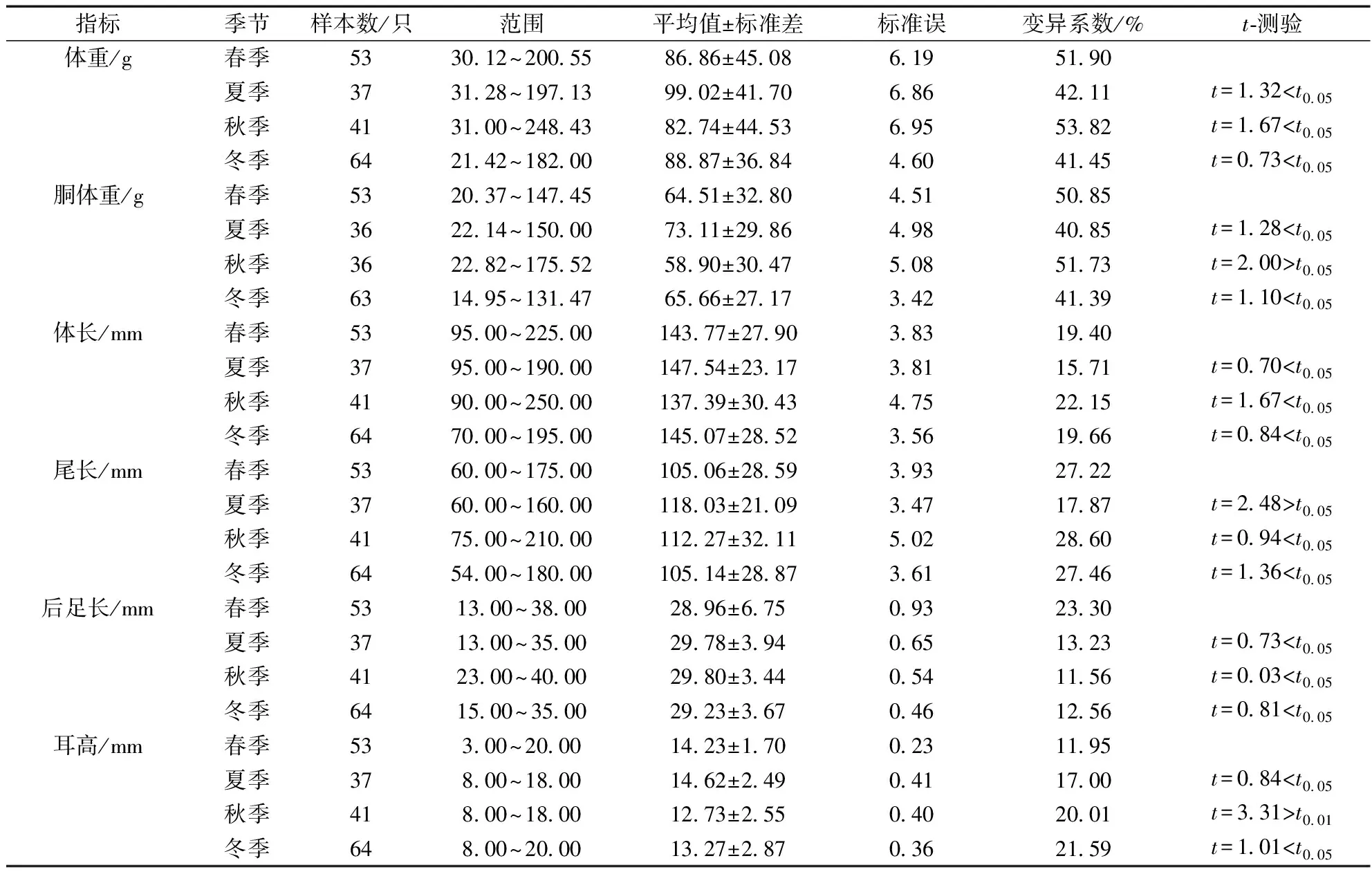

2.3 不同季节形态特征变化

褐家鼠不同季节体重、胴体重、体长、尾长、耳高有一定变化,经t-测验,不同季节之间差异不显著(表3)。说明褐家鼠形态特征受季节的影响不大。

表3 播州区褐家鼠不同季节形态特征变化

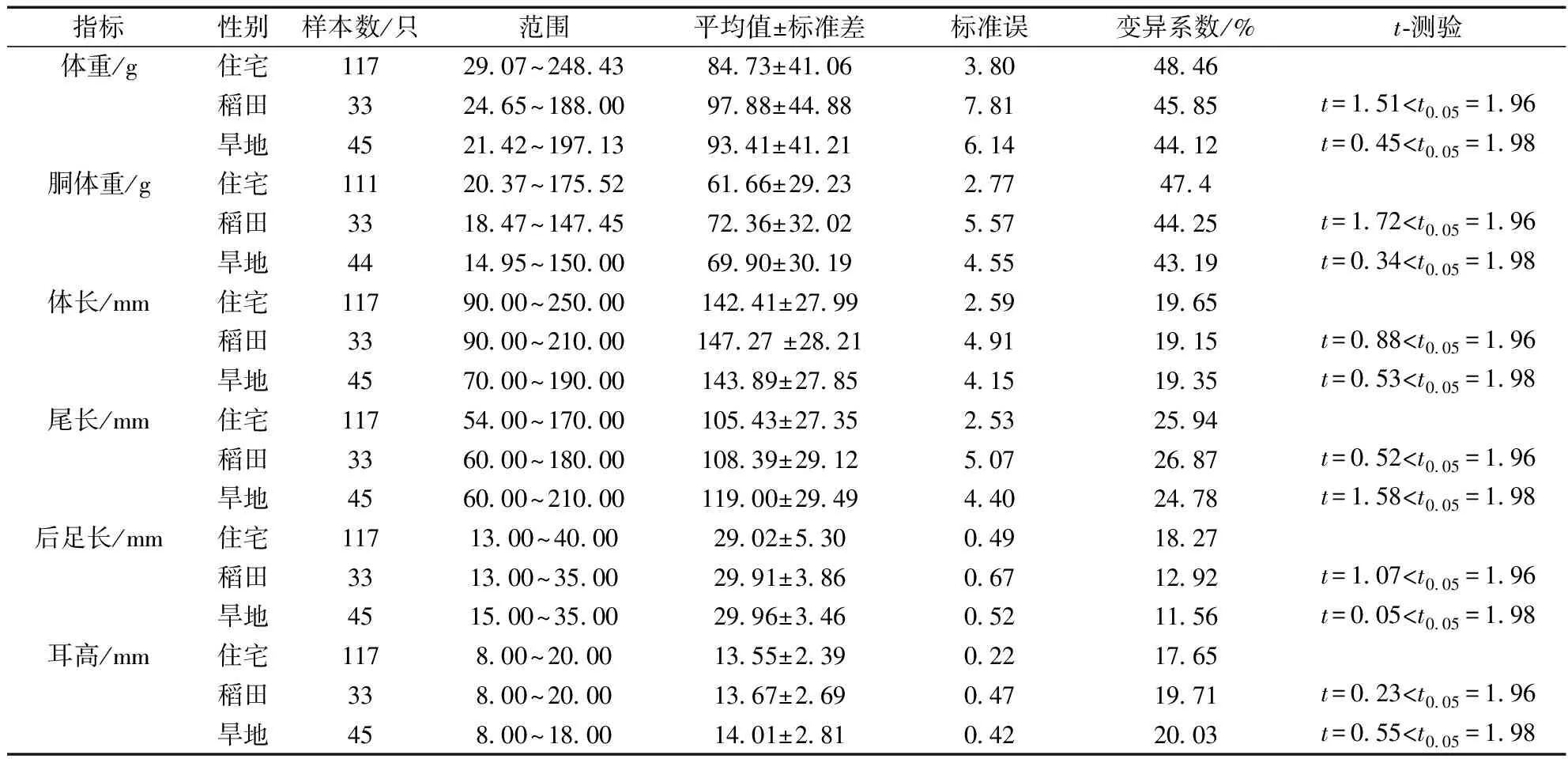

2.4 不同生境形态特征变化

农田区各项形态指标均高于住宅区,说明农田区褐家鼠由于作物品种多样化,水稻、玉米、高梁、大豆、水果、蔬菜等食物丰富,利于褐家鼠取食危害。经t-测验,不同生境之间差异不显著(表4)。

表4 播州区褐家鼠不同生境形态特征变化

3 结论与讨论

鼠类形态特征是鼠情监测工作中最基本的测量指标,也是鉴别种类和鉴定年龄的重要指标[28]。贵州省播州区农区褐家鼠最小体重为21.42 g,最大体重为248.48 g,平均体重为88.96 g,明显低于广东湛江褐家鼠平均体重257.92 g[8],也低于贵州省余庆县、息烽县、大方县、三都县、关岭县5县褐家鼠平均体重107.60 g[23]、息烽县平均体重108.35 g[25]、安龙县121.36 g[26]。由于鼠类体重受环境和食物的影响较大,同一种鼠类在不同地区之间体重存在较大的差异[23]。说明不同地区之间褐家鼠个体大小存在一定差异。

本研究结果表明,褐家鼠不同性别之间各项形态特征差异不显著。不同年龄组之间各形态指标差异显著,均随着年龄的增长而不断增加,与贵州省余庆县[13]、息烽县[25]、安龙县[26]以及广东省褐家鼠[7]等地研究报道结果基本一致。不同季节之间体重、胴体重、体长、尾长、耳高均有一定变化,夏季各项形态指标达到最高,可能与夏收粮油作物收获入仓,食物丰富,夏季气候适宜褐家鼠生长发育有关,有待今后深入研究。不同生境之间稻田区、旱作区褐家鼠各项形态指标均高于住宅区,但差异不显著,这可能是农田区食物品种多样,水稻、玉米、高梁、大豆、水果、蔬菜等食物丰富,利于褐家鼠取食危害,各项形态指标都约高于住宅区,是农田区鼠害防治的重点对象。总之,研究褐家鼠形态特征的性别、年龄、季节、生境变化规律,对于开展鼠情监测预警,科学制定防控策略具有一定的参考价值。